考虑到非均衡经济增长模式的要求,我国的宏观经济政策需要配合产业发展方向,体现出强烈的结构性导向。相比于货币政策,财政收支的变化不仅具有总量效应,而且还具有明显的结构效应,能够对总供给和总需求的结构产生显着影响。这就使得财政政策在我国宏观经济框架中具有比货币政策更高的实际重要性。在一般逻辑中,货币政策的影响主要是总量效应,通过改变整个社会的融资成本和融资可获得性,对所有部门产生相对均衡的影响。在此逻辑下,无论是调控货币总量还是调控利率,只是中介目标的变化,在最终的实体经济影响上没有区别。但是从我国的客观情况出发,一方面是金融市场缺乏深度和广度,无论是货币数量还是短期利率,都缺乏向实体经济有效传导的市场渠道和机制;另一方面是非均衡增长模式对宏观经济政策的结构性影响的要求。这注定了货币政策在我国宏观经济政策框架中的实际地位低于财政政策。不仅如此,为了配合产业发展导向,我国的货币当局对非市场化的、能够产生结构效应的政策手段具有明显的偏好。

为了更有效地影响投资总量和投资结构,金融体系不能脱离整个宏观经济政策框架而独立运行。政策层面需要具备直接控制金融体系的能力,而不能完全依靠市场机制去影响和引导金融体系的行为。这一理念从根本上界定了我国金融体系的特征和运作模式。我国金融体系的特点可以概括为政府控制下以银行为主导的金融体系。这一金融模式适应了我国过去几十年工业化过程的要求。在经济起步初期,为了克服储蓄缺口对国内工业部门发展的制约,政府必然要控制金融部门的信贷分配和价格,以此促进优先部门的资本形成。适应这种需求,在政府干预之下形成了以银行为核心的金融体系。一方面通过价格控制和信贷配给政策,满足工业部门对低成本资金的需求;另一方面,通过维持刚性的存贷利差和限制金融市场发展,保证了银行的收益和主导地位。

这是一种自我强化的政府金融干预。对于银行而言,强制储蓄的政策能够增加整个社会的储蓄供给,限制金融市场发展和限制资产替代的政策保证了整个社会的储蓄大部分流向银行体系,刚性的存贷利差保证了银行的收益率。对于工业部门而言,优惠的信贷政策与货币政策和财政政策结合在一起,可以保证企业部门的收益水平;而且政府控制下的信贷分配也可以抑制新企业的进入和竞争程度的提升。对于政府而言,通过这样的金融安排可以实现发展工业部门、解决就业和促进经济增长的目的。在这样的金融模式下,工业部门、银行和政府都获得了自己的利益。所以,无论是工业部门的主导企业还是大银行,甚至是政府本身,都不愿轻易改变这种金融模式。

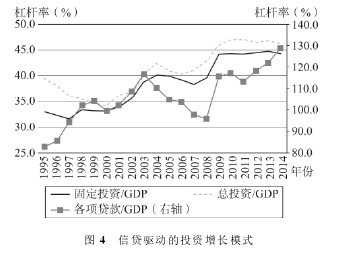

在这样的金融模式下,实体经济部门的融资需求高度依赖银行体系。经过20多年的发展,股票和债券等资本市场融资占整个实体经济部门融资的比重虽有明显提高,但是仍在20%以下。资本市场严格的审批程序和准入限制,使其难以满足实体部门不断增长和变化的融资需求。特别是近年来,一方面是各种新行业、新业态的大量涌现,另一方面是资本市场和传统银行体系的刚性限制。这导致委托贷款和信托贷款等影子银行业务迅速发展,其影响已经超过股票和债券等资本市场。无论是传统银行体系还是影子银行体系,为实体经济部门提供融资的基本形式都是贷款。这就使得我国的投资增长具有明显的信贷驱动模式(见图4)。因此,与我国高投资相对应的必然是我国实体经济部门的高杠杆比率。

三、新常态对我国宏观经济政策框架提出的重构要求

随着我国经济新常态的发展,我国需要在增长模式、结构性基础和制度性基础等方面做出大调整和大变革。“一带一路”战略的全面实施和人民币加入SDR,推动了我国经济开放走向新的阶段,由此带来新一轮的大开放格局。所有这些都已经并将继续改变我国宏观经济和金融的动态行为特征。这就对我国宏观经济政策框架提出了新的要求。

(一)在实现经济赶超战略之后,我国宏观经济政策应该更加关注增长的结果能否转化为家庭消费的增长和社会福利的提高

以经济增长或者说经济总量扩张为目标导向的宏观经济政策,是经济赶超战略下的必然选择。随着我国经济总量的扩张,我国已经成为全球第二大经济体,经济总量仅次于美国。我国的人均GDP也超过了8000美元,早已达到中等发达国家的水平。虽然目前对于赶超战略并无明确的量化标准,但是总体上可以认为,我国事实上已经基本完成了所谓的经济赶超战略。

在此背景下,改善民生和提高福利成为更为迫切的现实需求。在一般意义,民生和福利是考量经济和社会问题的终极目标与标准,并且是与经济总量扩张无法绝对割裂的。但是在特定时期,民生和福利可以让位于总量扩张目标。在这种情况下,民生和福利问题在很大程度上变成“需要在未来解决的问题”,或者说是“在解决经济增长问题之后再去解决的问题”.虽然现有的理论逻辑和实践经验都无法告诉我们,在我国目前的情况下民生和福利与总量扩张在绝对意义上哪个更加重要,但是从我国现实的社会情况来看,民生和福利问题的相对重要性与影响已经显着提高。由此,相对于增长的速度,增长的质量已经变得更为重要。也就是说,对增长问题的关注,不只是关注增长速度问题,而且是更加关注经济增长的成本与经济增长的稳定性;对经济增长就业创造效应的关注不只是就业岗位数量的增加,而且是更加关注能否创造出更多的高质量就业岗位。

所有这一切的背后,是因为随着工业化进程的完成与经济赶超战略的初步实现,对民生和福利问题的关注成为整个社会的现实需求。不仅如此,在传统的非均衡增长模式下,出口-投资驱动的经济增长往往意味着社会福利增进速度远远滞后于经济增量的扩张速度。一个非常简单的逻辑是,在这样的增长背后,增加的供给主要被用于投资或者流向国外,这就抑制了国内家庭消费的增长和福利的提高。因此,宏观经济政策层面在考虑是否能够创造出更多产出,即关注所谓的经济增长的同时,应该更加关注经济增长过程的成本与质量,应该更加关注增长的结果能否转化为家庭消费的增长和福利的提高。所有这些都意味着,我国宏观经济政策应该改变过去的“增长压倒一切”的目标定位。