社会认同理论的基本内容及其应用

时间:2018-09-18 来源:福建师范大学学报 作者:付义荣,葛燕红 本文字数:16776字摘 要: 社会认同理论原本是社会心理学家们用以解释人类的群际行为, 其产生不久便被引入社会语言学。该理论不仅很好地解释了语言的变异与变化, 以及人类的语言行为, 反过来也较好地推动了社会认同理论本身的发展, 从而弥补了语言学与社会心理学之间的空白。

关键词: 语言; 社会认同理论; 社会语言学;

Abstract: Social identity theory was originally used by social psychologists to interpret the intergroup behavior, but shortly afterwards, it was used by sociolinguists. This theory did not interpret linguistic variation and change along with human language behavior very commendably but conversely promoted the development of the theory self, because of which it filled the gap between linguistics and social psychology.

社会语言学是一门综合性很强的学科, 从其诞生以来都在吸收社会学、心理学、人类学、教育学等方面的诸多成果。这其中就包括从社会心理学引进社会认同理论, 以解释语言的变异、变化以及人们的语言使用。那么, 社会认同理论究竟是一个怎样的理论?它何以受到社会语言学青睐的?社会语言学家们是如何运用这一理论的?本文将就这些问题展开论述, 这对于中国的社会语言学者们正确运用这一理论将是必要而有益的。

一、社会认同理论的建立与发展

论及社会认同理论, 就不能不提该理论的奠基人亨利·泰弗尔 (Henri Tajfel) 。泰弗尔 (1919-1982) , 曾用名赫尔兹·默多克 (Hersz Mordche) , 是世界着名社会心理学家, 其最为人熟知的成就便是他关于偏见的认知面、社会认同理论所做的前驱性研究, 而且他也是欧洲实验社会心理学协会 (European Association of Experiment Social Psychology) 的建立者之一。泰弗尔对心理学的兴趣与其早年经历不无关系, 他生长于波兰, 是一名犹太人, 因为波兰禁止犹太人接受教育, 泰弗尔来到法国学习化学。二战爆发后, 他自愿参加了法国军队, 但一年后就被德国人俘虏, 直至二战结束他才被盟军从战俘营中解救出来。然而, 出来后的泰弗尔发现他的家人、亲属很多都死于纳粹屠杀。这场屠杀带给他很大的触动, 并促使他之后从事偏见和群际关系方面的心理学研究。

泰弗尔并不是在学术生涯的开始就想到社会认同概念并建立相应的理论, 而是在关于社会判断 (尤其是偏见) 、群际关系等的研究基础上才提出该理论的。在杜伦大学和牛津大学期间, 泰弗尔研究的主要是社会判断的过程。他相信类型化 (categorization) (1) 的认知过程对于偏见心理的形成具有重要的作用, 这一观点与当时流行的个体主义思想无疑是相悖的。当时很多心理学家, 如西奥多·阿多诺 (Theodor W.Adorno) 1等人就认为, 极端偏见是个性因素, 如权利主义 (authoritarianism) 的产物, 因此只有那些具有偏见倾向个性的人才有可能成为偏执者。泰弗尔认为这是错误的, 他亲眼见证过大批德国人———他们并不具有某些特别的个性———曾经支持纳粹主义并极端地歧视犹太人。如果没有这些“普通” (ordinary) 德国人的支持, 纳粹当初是不可能成功的。因此, 泰弗尔认为, 偏见之源或许就在“普通”的思维中, 而不在“超常” (extraordinary) 的某类个性中。

1950年代后期, 泰弗尔做了一系列实验来研究类型化的作用, 其中最着名的一个实验就是观察人们如何判断线条的长度。他发现, 分类会直接影响人的判断。如果没有分门别类就将长短不一的线条分派给不同的个体, 那么判断的错误就是随机的;如果将较长的那些线条标上A, 较短的标上B, 那判断的错误就遵循一定的模式:被试会明显认为同一类型的线条会比其实际情况更为相似, 不同类型的线条会比其实际情况具有更大的差异, 如B类中最长的线条和A类中最短的线条, 其真实差距并不比这两个线条与同组其他线条之间的大2。此类实验让泰弗尔得出这样一个结论:“对各种刺激的类型化产生了某种感觉上的增强效应, 即在类型化所依据的维度上, 同一类型刺激之间的相似性和不同类型刺激之间的差异性得到了增强。”3泰弗尔进而将这一结论由实验室推演至整个人类社会。他认为, 对线条进行的分类犹如将人类社会分成不同的类型 (如法国人、德国人和英国人) , 对线条的判断犹如对各类社会群体所持有的刻板成见4。泰弗尔的发现影响深远, 它证实了偏见的根源并不在于某些特殊的个性, 而在于人们司空见惯的普通思维, 也就是说, 任何一个人都有可能是偏执者。

来到布里斯托大学 (Bristol University) 后, 泰弗尔开始研究群际关系并进行了一系列着名的最简群体 (minimal groups) 5实验。在这些实验中, 泰弗尔常常根据一些微不足道的、甚至完全无关紧要的东西, 如通过抛硬币的方式, 将实验对象进行分组。参与者彼此不认识, 更没有社会互动, 但即便如此, 被试往往会将更多的绩点 (即钱或其他代表“支持”的东西) 分配给内群成员 (member of ingroup) (即自身所属群体的那些成员) , 他们会尽量将内群利益最大化6。在最简群体研究中, 个体依照实验人员提供的社会类型来类型化自己 (即将自己归类) , (对于自己和他人的) 这种类型化过程会增强群际差异, 而差异的增强是以偏好内群 (一般会伴随着对外群<outgroup>的歧视) 为前提的, 而个体正是在这样的类型化过程中获得自身的认同7。

在上述研究及其发现的基础上, 泰弗尔于1972年引进“社会认同”这一术语, 并于1978年将这一术语最终确定下来。泰弗尔将“社会认同”界定为个体自我形象的一部分, 它源于“个体所具有的这些知识, 即自己属于哪些群体, 而这些群体成员资格之于自己又具有怎样的情感和价值”8。而社会认同理论则在1970年代初已具雏型。泰弗尔认为, 他的社会认同理论主要“基于这样一个简单的动机假设, 即个体更愿意选择积极的而非消极的自我形象”9。1971年, 澳大利亚人约翰·C·特勒 (John C Turner) 来到布里斯托大学, 作为泰弗尔的研究助手, 他开始运用这一假设对社会类型化的影响和群际歧视的形式提出系统化的解释, 或者说, 开始展开一系列实际的研究来证实这一假设。

社会认同理论一待提出后便受到心理学家们的广泛关注, “社会认同”概念也被广泛接受并激发出更多的相关研究, 研究领域也不断扩大。在“个体与企业组织”关系方面, 学者们运用这一理论积极探索如何营造良好的工作氛围, 为企业提高产量、增加利润提供理论支持。如荷拉 (Yoshiko Herrera) 等人的研究发现, 对他人没有偏见的人往往更容易对自己的企业保持忠诚10;塞拉尼亚 (Viviane Seyranian) 则认为, 个体对企业的认同会转化为其对企业领导的认同, 进而有利于构建企业和谐的人际关系11。在“健康和社会适应”方面, 哈斯拉姆 (S.A Haslam) 等人运用社会认同理论对个体健康问题展开研究后发现, 社会认同和压力体验有着显着的负相关关系, 认同水平越高, 对压力的应对就越好12。在“特殊人群”研究方面, 谈蒂 (Chris Tanti) 等人的研究证明, 选择什么样的媒体会对青少年的社会认同产生显着的影响13;布鲁诺 (Mark W.Bruner) 等人对于年轻运动员的研究发现, 在这一群体的亲社会或反社会行为中, 社会认同有着非常明显的调节作用14。除了这些领域, 社会认同理论还被人们应用于经济领域以及我们所要说的语言学领域。可以说, 社会认同理论早已跨出心理学范畴, 被社会学、人类学、经济学、社会语言学等领域所延用。恰如特勒所言:“这一理论令人惊奇, 因为它对于许多问题、在诸多领域都有着广泛的适用性。”15

当然, 这一理论本身也随其应用领域的不断扩大而处于持续而快速的发展之中。相较产生之初, 如今的社会认同理论已得到了极大的丰富和充实。按特勒的说法, 现在的社会认同理论大致有两种:一是最早的群际理论, 它致力于分析群体冲突和社会变迁, 关注个体如何维持或提升内群相对于外群的积极特异性, 以便获得积极的社会认同;二是之后逐渐发展起来的社会类型化理论, 其主要观点是:共享的社会认同对于个体的自我感知、行为具有去个人化的作用。这两种理论虽互有侧重, 但亦互有关联并具有共同的基本假设:个体以他们的社会群体资格来定义自身, 依群体而界定的自我感知会对社会行为产生独特的心理影响16。

二、社会认同理论的基本内容

(一) “社会认同”及其相关概念

要了解“社会认同”这一概念, 就得先了解什么是“认同”。“认同”译自英文identity, 该词源于拉丁文idem, 意即“同样的”, 直到16世纪才进入英文。在哲学与逻辑学中, identity被译为“同一性”, 表示两者之间的相同或同一, 也表示同一事物在时空跨度中所体现出来的一致性和连贯性17。但在心理学中, 该词则被译为“认同”, 指的是个体潜意识地向某一对象模仿的过程18。国内有时也将identity译作“身份”, 但这时只能当名词使用, 而“认同”既可用作名词, 也可用作动词19。这是一个被广泛使用的术语, 其为人所熟知还得归功于埃里克·洪堡特·埃里克森 (Erik Homburger Erikson) 20, 他在阐释他的心理发展阶段模型时引进了“认同危机” (identity crisis) 这一术语。20世纪60年代开始, 西方学者将其应用于社会学、政治学、哲学、文学、人类学、民族学等诸多领域。不过, “认同”在不同的学者那里有着不同的含义, 迄今并无统一的定义21。

美国社会心理学家凯尔曼 (Herbert C.Kelmen) 在描述态度变化的过程时, 认为“认同”是个体因为想要同另一个人或群体建立或维系一种令人满意的关系而接受其影响时所产生的行为22。另一位美国心理学家埃利奥特·阿伦森 (Elliot Aronson) 认为, 认同是个体受到某种社会影响时而产生的一种反应, 它源于个体希望自己成为影响施加者一样的人23。法国政治学院教授阿尔弗雷德·格罗塞 (Alfred Grosser) 则认为“认同”是我属性的总和, 而“属性”就是“个体属于一个群体 (种族、国家、阶级、政党……) 的事实”24。简而言之, 就是个体对于“我是谁?”“我属于哪个 (些群体) ?”这类问题的扪心自问。“认同”在我国学术界也没有统一的定义。在由我国学者主导编写的《社会心理学词典》25《心理学大词典》26《简明心理百科全书》27等工具书中, 关于“认同”的解释也各有不同。不过, 有学者在对国内外诸多“认同”定义进行比较、分析后发现, 虽然有如此多的“认同”定义, 但这一概念仍然具有一些共同的内核: (1) 认同是人们对自身角色以及与他人关系的一种定位; (2) 认同不是自发产生的, 而是在复杂的社会互动过程中通过自我观照和规范的学习而形成的; (3) 认同不是固定不变的, 而是处在一个不断变化的动态过程中28。

至此我们可以看出, 认同既有个体主义层面的, 也有集体主义层面的, 但我们所要说的“社会认同”则属于后者, 它不是根据个体与其他个体之间的关系而是根据个体与某些群体之间的关系来对个体进行的一种定位, 这就是前文提到的泰弗尔定义:社会认同是自我认知的一部分, 是个体知晓自己属于哪些群体以及所属群体赋予自己怎样的情感与价值意义。不过, 纽约大学教授杜尔琦 (K.Deaux) 进一步指出, 虽然一个人往往属于很多不同的群体, 但只有其中一部分群体成员资格才是有意义的;而且和他人共同的社会认同不一定意味着你要认识所在群体的每一个成员或与他们有互动29。例如, 对于一个老年佛教徒来说, “佛教徒”或许比“老年人”更有意义, 而且他不必认识并和每一个佛教徒存在互动, 他只是相信他与其他佛教徒具有很多共性, 而且比不信佛的那些人更加关注佛教方面的事情。

还有一个概念与“社会认同”密不可分, 那就是social identification, 国内一般将此译作“社会认同过程”, 指“我们根据与他人共有的类型或名分而对自己进行定位时所遵循的程序”30。如果说社会认同是一种结果, 是个体既成的事实或属性, 那么社会认同过程就是这一结果产生之前个体的心理动机和行为实施。不过, 在实际使用的时候, 国内外学者有时会将“社会认同”与“社会认同过程”混在一起, 并没有做明确的区分。

(二) 社会认同类型

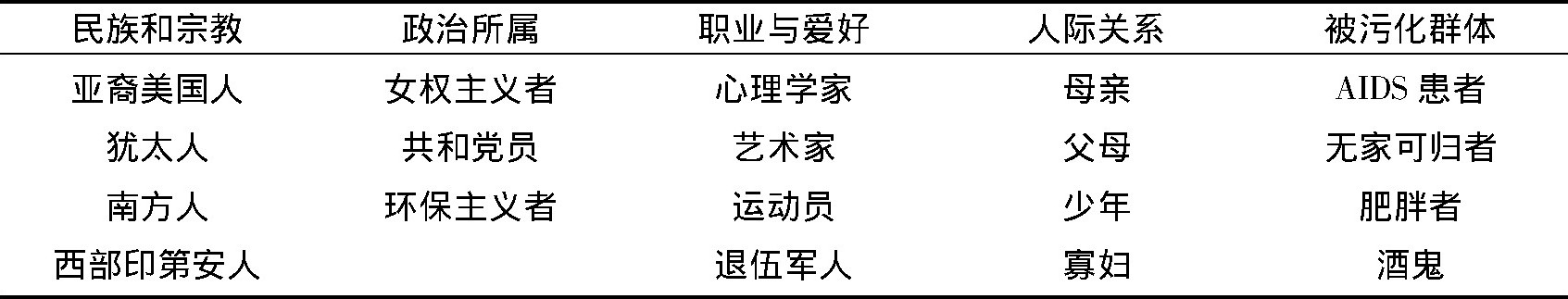

处于社会中的每个个体, 总是将自己与某些群体或社会类型联系起来, 从而为自己构建这样或那样的社会认同。按杜尔琦的观点, 社会认同大致有这样五种类型 (见表1) : (1) 民族和宗教认同 (ehtnic and religious identities) ; (2) 政治认同 (political identities) ; (3) 职业与爱好 (vocations and avocations) ; (4) 人际关系 (personal relationships) ; (5) 被污化群体 (stigmatized groups) 31。

需要说明的是, 表1中的各种社会认同, 其下所列只是该认同包含的部分案例或内容, 并非其全部。例如, 在一些国家和地区, “被污化群体”还包括“同性恋者”。特勒的学生迈克尔·豪格 (Michael A.Hogg) 与多米尼克·阿布拉莫斯 (Dominic Abrams) 则以各社会类型在权力和地位关系上的不同, 将社会类型分为:民族国家 (英国/法国) 、种族 (阿拉伯人/犹太人) 、阶级 (工人/资本家) 、职业 (医生/焊工) 、性别 (男人/女人) 、宗教 (穆斯林/印度教徒) 等32。这里的“权力和地位关系”是指社会中的一些类型比另一些类型拥有更高的权力、声望和地位, 关于这些社会类型的心理归属便产生了相应的各类社会认同。相较于杜尔琦的分类, 这一种分类更为详细, 而且还是一种开放的分类, 如果有新的社会类型出现, 就可往里面添加新的社会认同。不过, 无论是杜尔琦的分类, 还是豪格等人的分类, 不同类型的社会认同都有其特别之处, 从而将其和其他类型区别开来。但很多时候, 有些社会认同彼此间并不总是分得很清楚。例如, 在有些国家和地区, “妓女”既可归入“职业与爱好”类, 也可归入“被污化群体”类。再例如, 在乌克兰, 一个乌克兰族的乌克兰公民, 其民族认同与国家认同是一致的, 而一个俄罗斯族的乌克兰公民, 其民族认同与国家认同又是分开的。

表1 社会认同类型 (3)

对于个体而言, 他 (她) 所具有的社会认同并不是固定不变的, 而变化的形式主要包括添加新的社会认同和取消已有的社会认同。例如, 一个信奉佛教的人或许有可能转信基督教, 甚至什么都不信;一个生长于美国华人家庭的子女, 他 (她) 可以继承其父母的中国认同或中华民族认同, 也可以放弃这些而只有美国认同, 成为典型的“香蕉人”33。此外, 每个个体可以同时具有多重社会认同, 如一位女性, 同时也是一位大学老师, 一位母亲或妻子, 一个女权主义者, 一个环保主义者, 一个基督徒。现实生活中这样的情况很常见, 一个人只有某一种社会认同反而是极少见的, 甚至是不可能的。不过, 个体所具有的多重社会认同彼此之间不能是相互排斥的, 比如说, 在我国, 一个人不能同时是“共产党员”和“无党派人士”。

三、语言学与社会心理学

之所以将这两个学科放在一起谈, 是因为前者不怎么关注“社会”, 后者不怎么关注“语言”, 而社会语言学恰好弥补了这两个学科留下的空白。作为一门交叉性或综合性很强的学科, 社会语言学时常从其他学科吸收营养来研究人类的语言, 这其中也包括从社会心理学引入社会认同理论来探索人类的语言行为。

语言学这门学科自形成以来, 一直重视语言本体的研究。从最早的传统语法 (traditional grammar) 34研究到历史语言学和结构主义语言学, 语言研究的对象一直是语言系统本身35。这一研究模式尤其在索绪尔 (Ferdinand de Saussure) 、乔姆斯基 (Avram Noam Chomsky) 等人的推动下达到颠峰并成为20世纪语言学的主流, 其理论基础就是“语言是同质的”。现代语言学的奠基人索绪尔认为, 语言就是一个同质的符号系统, 它是每个人都具有的东西, 而且储存在人的意志之外, 只有跟语言有关的研究, 才能在语言学中占有一席之地。为此, 他将语言学区分为内部语言学和外部语言学36。谈及如此做的目的, 索绪尔说:“我们关于语言的定义是要把一切跟语言的组织、语言的系统无关的东西, 简言之, 一切我们用‘外部语言学’这个术语所指的东西排除出去。”37将“外部语言学”排除出去, 实际上就是将语言从其所在的社会完全剥离出来, 语言学只做纯语言的研究, 语言学的唯一的、真正的对象就是语言和为语言研究的语言。

索绪尔的这一理念几乎构成了整个现代语言学的基础, 并且在乔姆斯基的生成语言学中得到前所未有的发扬。为了建立一种适用于人类一切语言的“普遍语法”, 乔姆斯基区分了“语言能力”和“语言行为”, 并将前者列为自己的研究对象, 而把后者, 即一定社会环境中使用语言的行为排除在外。按乔姆斯基的解释, “语言能力”就是“理想的说话人—听话人”关于其所用语言的知识, 此类人来自一个说完全相同语言的言语社区, 他们精通自己的语言, 并且在实际运用自己的语言知识时不受记忆限制、精神焕散、注意力和兴趣的转移, 以及种种错误等这样一些与语法毫不相干的条件的影响38。乔姆斯基认为, 生成语法的主旨就是对“语言能力”进行描写, 一种语法“如果它能做到正确描写理想化的说本族语的人的固有能力, 它就具有了描写上的充分性”39。

正是在索绪尔、乔姆斯基及其追随者的推动下, 语言结构得到了比较清楚的、系统的描写, 这是语言研究的一次飞跃, 但随着时间的推移, 其内部隐含的弱点也日益显露40。最为明显的就是语言研究的领域越来越窄, 越来越脱离社会。社会语言学奠基人拉波夫 (William Labov) 就此提出了尖锐的批评, 他认为, 深受索绪尔理论、乔姆斯基理论影响, 一方面, 在语言的抽象方面确实有了显着的进步, 但另一方面, 却使语言学朝着离开社会环境的方向发展;语言研究的对象毕竟是言语社区用来作为交际工具的语言, 如果不研究这样的语言, 那我们的工作就有浅薄的一面;语言学理论不能无视说话人的社会行为, 就像理论化学不能无视元素可见的属性一样;任何言语社区里都存在着语言变异和不纯一的结构, 这是已经被事实证明了的, 至于是否存在一种没有变异的言语社区, 倒是值得怀疑的41。另一位社会语言学家海姆斯 (Dell Hathaway Hymes) 则针对“理想的说话人—听话人”批评道:“此人给人的突出形象是一个抽象的、与世隔绝的人, 几乎可以称之为无需启动的、能起认知作用的机器;除非凑巧, 他不是一个出现于众生世界的人”42。海姆斯还认为, 乔姆斯基关于“语言能力”的概念并不完整, 它只包含说话人生成合乎语法的句子的能力, 但将使用语言的能力抛在了一边;人们在交际时, 不仅要考虑句子是否合乎语法, 还要考虑是否得体, 包括何时说, 何时不说, 跟谁说, 说什么, 在什么场合, 用什么方式等;语言结构受到社会因素的影响和限制, 语言模式必须包括交际行为和社会生活方面的内容43。

正是出于对语言学脱离社会的批判, 以拉波夫为代表的一批学者开启了将社会纳入语言研究的模式, 并最终促进了社会语言学的诞生。社会语言学研究采取了一条更加务实的路线, 不再人为地将语言与社会剔除开来, 而把现实生活中鲜活的语言事实 (当然是变异的) 列为研究的重点, 不仅从语言自身, 也从社会寻找解释, 从而将语言与社会紧密地联系在一起。自1960年代以来, 社会语言学在语言与阶层、语言与性别、语言与种族、语言与社会网络、语言变异与变化等方面取得了一系列令人瞩目的成就, 语言研究领域也出现过从未有过的广阔。诚如徐大明所言:“社会语言学的产生是对语言学的一次冲击、一个新的提高。”44

和语言学“重语言轻社会”的传统做法截然相反, 社会心理学则具有“轻语言重社会”的明显特征。其实, 某人所说的语言与其认同是不可分割的, 这无疑是个与人类话语本身一样古老的知识45。心理学家们当然也会认识到这一点, 如现代心理学的奠基人冯特 (Wilhelm Wundt) 就认为, 语言是文化的媒介, 是认同的象征符号46。米德 (George Herbert Mead) 47和符号互动学派48也认为, 语言在社会行为中扮演着重要的角色。然而, 能认识到语言并不等于就去研究语言, 更不等于将此列为研究的重点。因为心理学一开始便尊奉个体至上, 认为:个体是心理学研究的终极单位, 也是唯一单位。而语言则被心理学家们划入大众、社会而非个体的范畴, 认为它属于社会学、社会人类学和其他与文化有关的研究领域。虽然之后的社会心理学强调了“社会”的作用并将此纳入心理学的范畴, 但仍旧没有直接接触语言问题, 更没有给语言以特殊的地位, 而只是将语言和人类其他沟通手段混在一起谈, 并且将沟通仅仅视为信息的传递。大量重要的社会心理学研究, 即便是一些和语言有关的, 如关于谣言、流言的研究, 群体动力学研究等, 都将语言排除在外, 而那些关于非言辞行为的研究更是如此49。

对于社会心理学在语言研究上的缺位, 豪格与阿布拉莫斯是如此解释的:“语言成为社会心理学‘盲点’的深层次原因并不是社会心理学领域独有的, 这个原因对我们所有人来说都是普遍存在的。当我们身处被视为理所当然的日常生活世界时, 我们通常认为这个世界就应该是它看起来的这个样子, 而忽视了它强大的象征性质或符号性质。……日常世界成为我们生活不受质疑的背景, 我们几乎不会对它投以任何关注的目光。”50很明显, 社会心理学之所以不关注语言, 是因为语言过于平常, 只是人类日常生活理所当然的部分, 不值得去研究。

社会心理学因其心理学的传统以及语言的平常性而忽视语言研究, 但社会语言学不能不研究语言, 它毕竟是语言学的一个分支, 和其他语言学并没有根本性的不同, 如都以语言为研究对象, 并以揭示语言规律为己任, 所不同的只是它将社会纳入语言学的研究范畴, 从语言与社会的互动关系中探寻语言的规律。不过, 现实生活中的诸多语言现象往往都有可能和某个 (些) 社会因素相关, 诚如尼尔·史密斯 (Neil Smith) 所言:“显而易见, 不同的社区展示了它们在言语上的变异:在巴黎的人说法语, 在华盛顿的人说英语, 而在蒙特利尔的人这两种语言都说;同样明显的是, 孩子们的说话方式不同于他们的祖父母, 男性和女性在语言能力上也不一定相同, 如此等等。简而言之, 任何社会变量都有可能与某种语言差异相连。”51所以, 社会语言学从其一开始就不断从其他学科关于社会的研究中吸收营养, 这当然也包括从社会心理学中寻求帮助, 而关于群体行为的社会认同理论自然会被社会语言学家们所关注, 因为语言使用本身也是一种群体行为。

四、语言与社会认同

在社会语言学领域, “语言与社会认同”研究大致可以归到“语言与认同”这一议题, 其理论基础就是:“每一种语言都有一些语言项目, 它们可以反映说话人或听话人的社会特征以及他们之间的关系。”52语言的这一认同功能可以通过两种方式来实现:一是通过语言的内容直接实现, 如“我是个教师”“我是厦门人”“你是我最好的朋友”等;二是通过语言的形式间接实现, 这里的形式小到某个 (些) 语音、词汇或语法特征, 大到整个语言变体 (语言或方言) 。例如, 在一次战胜以法莲人 (Ephra6m) 53后, 基列人 (Gileads) 就通过语言认同的手段来区分敌友, 他们命令所有的士兵说shibboleth这个词, 如果你把该词的第一个辅音发成[S], 那么你就是朋友, 但若将其发成[s], 那么你就是敌人并被处死54。一般而言, 直接的方式比间接的方式更能明确地表达说话人的认同, 但社会语言学更加关注后者。

赫德森 (Richard A.Hudson) 将这种间接传递出来的信息称之为“社会信息” (social information) , 并认为社会语言学是对这种间接传递社会信息的方式进行关注的唯一学科55。很显然, 赫德森的社会信息包括我们所要讲的社会认同。不过, 社会语言学所谓的社会认同只是众多认同中的一个类型, 并且具有广义和狭义之分。戴维·克里斯托尔 (David Crystal) 将认同分为七种:物理认同、心理认同、地域认同、社会认同、族群或国家认同、语境认同和风格认同。其中, 物理认同是指语言可以告诉我们说话人的年龄、性别、身体状况、声音特征等内容;心理认同是指语言可以传递关于说话人的个性、智力以及其他心理特征等信息。这两种认同更多的是和说话人的个体特征有关, 另外五种认同则属于广义的社会认同, 即个体与不同的社会类型较为长久或暂时的联系。这五种之一的“社会认同”实际上是狭义的社会认同, 主要指的是和说话人的职业、社会地位、社会阶层等有关的一类认同。在社会语言学领域, “语言与认同”研究主要集中于地域认同、社会认同、族群或国家认同, 因为它们是说话人认同中较为稳定的内容, 构成了其认同的主体。56

按研究方法, 门多萨-登顿 (Norma Mendoza-Denton) 将认同研究分为三类: (1) 基于社会统计学范畴 (Sociodemographic Category) 的认同研究; (2) 基于实践 (practice) 的认同研究; (3) 基于实践的变异研究。57

基于社会统计学范畴 (如地区、性别、年龄、职业、种族、社会阶层等) 而进行的语言认同研究, 是最早涉及社会与语言建构关系的系统性研究。拉波夫58在纽约市所做的研究就是该领域的先驱, 没有这些研究我们将不会知道某语言变项内部的各变式 (variant) 既有创新的, 也有保守的。沃尔夫拉曼 (Walter Wolfram) 59在底特律的研究则是我们调查说话人如何通过语言表达种族认同的指南, 类似的还有塞迪格雷 (Henrietta Cedegren) 60关于巴拿马西班牙语的研究。此类研究立足于不同的社会类型, 通过广泛覆盖的样本和有代表性的数据, 发现语言变异的系统性, 了解各语言变项与社会因素之间的相互作用。

虽然这些研究旨在探索语言变异与变化的关系, 弄清语言变化的机制, 但客观上也促进了我们对语言认同功能的了解。例如, 拉波夫61在其最着名的一项研究———《纽约市百货公司 (r) 的社会分层》中发现, 阶层较高的会倾向于使用标准变式[r], 阶层较低的则倾向于使用非标准变式, 即将该音省掉不发。可见, 变式 (r) 成了纽约市不同社会阶层的标识。还有诸多关于美国黑人英语 (Black English) 62的研究则更为详细地描写了该语言变体的特征, 这些特征涉及语音、形态以及句法等诸多方面, 如美国黑人在发test、desk和end一类的词时, 可以将其最后一个辅音省掉;作为词尾的t和d也经常不发, 过去时因此失去标志;系词be常常被省掉等63。正因为美国黑人英语的特别之处, 所以无论是美国黑人自己, 还是其他美国人, 都将这种语言和美国黑人联系在一起;绝大多数美国人往往单凭黑人英语这一项标准就可以准确地辨别对方是不是美国黑人64。

此外, 基于社会统计学范畴的认同研究也对多重认同及其间的转移感兴趣。例如, 迈尔斯-斯克顿 (Carol Myers-Scotton) 65根据“理性选择理论”揭示人们如何通过不同语码的转换来标示自己的多重认同。选择某种语码意味着选择了某种社会认同以及相应的社会权利与义务。例如, 在突尼斯, 如果说话人从现代标准阿拉伯语转换到突尼斯阿拉伯语, 就意味着他从一个现代标准的阿拉伯人转换为一个当地的阿拉伯人, 其相应的权利和义务也随之发生转换66。

基于实践的认同研究所针对的既不是说话人自己所宣称的, 也不是被他人所设定的社会认同, 而是说话人一起参与某些活动, 如共同参与某个社会项目时而建构的社会认同。例如林德 (C.Linde) 等人67以全程录像的方式将商务飞行中的机长和副机长的语言行为记录下来并进行了研究, 以此揭示等级关系是如何在实践中建构的。还有勒帕热 (R.B.Le Page) 等人68在对加勒比海沿岸克里奥尔语的研究后认为, 个体说话人会有策略地运用语言的变体和变异将自己跟渴望加入的群体联系起来, 同时远离那些不想与之发生联系的群体。

基于实践的变异研究着眼于说话人如何随其认同的转换而使用不同的标志性语言变式, 与前述第一类、第二类研究不同的是, 这一类研究大致属于一种微观的定性研究, 不仅有利于我们进一步了解个体建构认同的过程, 也有利于我们捕捉找到不同社会认同的语言标识。如约翰斯通 (Barbara Johnstone) 和比恩 (Judith Mattson Bean) 69在“自我表达与语言变异”的研究中, 就收集了两位着名女性芭芭拉·乔登 (Barbara Jordan) 和莫莉·埃文斯 (Molly Ivins) 的书面和口头语料。通过对这些语料的分析, 他们发现:说话人选择方言口音、非传统的比喻、诗化的重复等, 或是想得到更大范围的社会群体的认同, 或是想表现得和某个人一样;语言选择发生于语言的各个层面;说话人希望通过自己的语言来勾画自我形象。类似的研究还有西弗林 (Deborah Schiffrin) 70关于犹太裔美国人日常生活语言的研究, 门多萨-登顿71对加利福尼亚墨西哥后裔美国帮派女孩的研究等。

改革开放后, 社会语言学被引入中国, 但关于社会认同的中国社会语言学研究则要更晚一些。从公开发表的论文看, 高一虹72对我国“生产性双语现象”73的考察应是国内最早涉及“语言与社会认同”的研究。在这项研究中, 高一虹采访了52名中国外语老师和外语研究人员, 采访内容中的“母语文化归属”“目的语文化归属”“归属性动机”等都属于社会认同的范畴, 藉以描述并解释我国双语者外语学习与学习主体整体的互动关系。之后, 国内学者陆续展开了语言与地域认同、民族认同或国家认同的研究。进入21世纪后, 我国学者更是运用社会认同理论来描述并解析一些新群体或阶层的语言使用, 其中以农民工研究最为突出, 如樊中元74关于农民工语言认同的实证研究, 付义荣75关于新生代农民工语言使用与社会认同关系的研究, 张斌华等人76关于农民工子女语言使用的研究等。此外, 还有学者运用社会认同理论针对中产阶层77、少数民族78、海外华人79等群体的语言进行了深入研究。不过, 需要指出的是, 国内语言学界对于社会认同理论的理解还存在不少误区, 其中最为突出的问题就是对“认同”或“社会认同”概念的误解或滥用, 往往将“语言与认同”研究跟语言态度研究混在一起, 从中看不出说话人的认同对其语言使用产生怎样的影响, 或说话人的话语又是如何体现其认同的。

五、结语

社会认同理论兴起于上世纪70年代, 但其蕴含的价值与意义使其处于快速的发展之中, 并早已溢出社会心理学的范畴, 被其他诸多学科所关注, 这其中就包括社会语言学。社会语言学对社会认同理论的引进, 不仅很好地解释了语言的变异与变化, 以及人类的语言行为, 反过来也很好地推动了社会认同理论本身的发展, 甚至产生了一个新的研究领域:语言社会心理学, 该领域已出现大量成果, 从而弥补了传统社会心理学对语言的忽视80。上世纪90年代以来, 我国学者也开始尝试运用这一理论来描述并解析一些群体的语言行为, 效果不错。周庆生81对此曾有过一番综述, 认为国内学界围绕“语言与认同”的研究涉及到了以下六个方面: (1) 语言认同的内涵; (2) 社会语言与认同; (3) 教育语言与认同; (4) 农民工语言与认同; (5) 少数民族语言与认同; (6) 海外华人语言与认同。同时还认为, 这六大领域的研究热度将会持续, 且还有一些处女地有待开发。笔者总体上也赞同此番综述, 但需要指出的是, 国内关于“语言与社会认同”的研究良莠不齐, 对于社会认同理论的理解甚至还存在不少误区。为此, 我们非常有必要加强对这一理论的引进、吸收与消化工作, 弄清它的由来、内涵并及时把握它的最新动态。唯有如此我们才能更加准确地运用这一理论, 让该理论发挥其应有的效力, 而这正是本文的主旨。

注释:

1 类型化 (categorization) , 国内也有人将此译为范畴化, 是指个体将自己归入某种 (些) 社会类型, 或将他人当作哪种 (些) 社会类型来看待的过程。

2 Adorno, T.et al.1950.The Authoritarian Personality.New York:Harper and Bros.

3 (9) Tajfel, H.1981.Human Groups and Social Categories:Studies in Social Psychology.Cambridge:Cambridge University Press.

4 Hogg, M.A.&K.D.Williams.2000.From I to We:Social Identity and the Collective Self.Group Dynamics:Theory, Research and Practice (1) :81-97.

5 Tajfel, H.1957.Value and the Perceptual Judgement of Magnitude.Psychological Review (64) :192-204.

6 所谓最简群体, 是指这样一些群体, 他们彼此之间没有利益冲突或预先存在的敌意, 参与实验的被试彼此也没有社会互动发生, 在个人经济利益与内群偏好策略之间也没有任何关联。由于这些群体纯粹是认知上的, 因而被泰弗尔称为“最简群体”。

7 Tajfel, H.1970.Experiments in Intergroup Discrimination.Scientific American (223) :96-102.

8 迈克尔·豪格, 多米尼克·阿布拉莫斯:《社会认同过程》.北京:中国人民大学出版社, 2011年, 第64页.

9 Tajfel, H.Social Categorization, English Manuscript of‘La Categorization Sociale’.In S.Moscovici (ed.) .1972.Inruoductionàla psychologie sociale, Paris:Larousse.

10 Herrera, Y.M.&Kydd, A.2013.Take a Chance:Building Trust in and across Identity Groups.In APSA 2013 Annual Meeting Paper.

11 Seyranian, V.Social Identity Framing Communication Strategies for Mobilizing Social Change.The Leadership Quarterly 25 (3) :468-486.

12 Haslam, S.A., O’Brien, A.J., Vormedal, K.&Penna, S.2005.Taking the Strain:Social Identity, Social Support and the Experience of Stress.British Journal of Social Psychology 44 (3) :355-370.

13 Haslam, S.A.&Reicher, S.2006.Stressing the Group:Social Identity and the Unfolding Dynamics of Responses to Stress.Journal of Applied Psychology 91 (5) :1037-1052.

14 Tanti, C., Stukas, A.A.Halloran, M.J.&Foddy, M.2011.Social Identity Change:Shifts in Social Identity during Adolescence.Journal of Adolescence 34 (3) :555-567.

15 Bruner, M.W., Boardley, I.D.&C9té, J.2014.Social Identity and Prosocial and Antisocial Behavior in Youth Sport.Psychology of sport and Exercise 15 (1) :56-64.

16 (8) 迈克尔·豪格, 多米尼克·阿布拉莫斯:《社会认同过程》, 北京:中国人民大学出版社, 2011年, 第Ⅻ、Ⅺ页。

17 吴玉军, 宁克平:《城市化进程中农民工的城市认同困境》, 《浙江社会科学》2007年第4期。

18 林崇德, 杨治浪, 黄希庭:《心理学大辞典》, 上海:上海教育出版社, 2003年, 第1011页。

19 徐大明:《社会语言学实验教程》, 北京:北京大学出版社, 2010年, 第176页。

20 里克·洪堡格·埃里克森 (1902-1994) , 德裔美国人, 着名发展心理学家和精神分析学家, 以提出心理发展阶段模型 (stage model of psychological development) 着称。该模型将人之一生分为八个阶段, 每个阶段都有其特殊的矛盾, 只有成功解决这些矛盾才会进入下一阶段, 否则就会在未来造成问题, 并影响人格健康的发展。这8个阶段分别是:婴儿期 (0-1岁, 信任对不信任) 、童年早期 (1-3岁, 自主对羞愧) 、学龄前 (3-6岁, 目的-主动对罪恶感) 、上学初 (6-11岁, 能力-勤奋对自卑) 、青春期 (12-18岁, 忠诚-认同对角色混乱) 、成年初期 (18-35岁, 亲密对孤僻) 、成年二期 (35-64岁, 志得意满对萧疏荒废) 、晚年 (65岁及之后, 自我健全对绝望) 。

21 沈晖:《当代中国中间阶层认同研究》, 北京:中国大百科全书出版社, 2008年, 第46页。

22 郭星华等:《漂泊与寻根---流动人口的社会认同研究》, 北京:中国人民大学出版社, 2011年, 第139-141页。

23 Kelmen, H.C.Processes of Opinion Change.Public Opinion Quarterly, 1961 (25) :57-78.

24 (10) 沈晖:《当代中国中间阶层认同研究》, 北京:中国大百科全书出版社, 2008年, 第47、49-50页。

25 阿尔弗雷德·格罗塞:《身份认同的困境》, 北京:社会科学文献出版社, 2010年, 第7-9页。

26 费穗宇:《社会心理学词典》, 石家庄:河北人民出版社, 1988年。

27 朱智贤:《心理学大词典》, 北京:北京师范大学出版社, 1989年。

28 荆其诚:《简明心理百科全书》, 长沙:湖南教育出版社, 1991年。

29 (12) Deaux, K.2001.Social Identity.In J.Worell (ed.) .Encyclopedia of Women and Gender.Waltham:Academic Press.

30 Deaux, K.2001.Social Identity.In J.Worell (ed.) .Encyclopedia of Women and Gender.Waltham:Academic Press.

31 迈克尔·豪格, 多米尼克·阿布拉莫斯:《社会认同过程》, 北京:中国人民大学出版社, 2011年, 第18页。

32 此表是根据纽约大学杜尔琦 (Deaux, 2001) 的社会认同 (Social Identity) 一文中的表格译制。

33 香蕉人, 又叫ABC, 即American Born Chinese, 最初就是指在美国出生的华人。如今, 这一概念已不限于美国, 而是扩展整个海外, 尤其是欧美国家, 泛指移居并生长在那的华人及其子女。这些人虽然依旧是黑发黄皮肤, 但已不说汉语, 不识中文, 说的是一口地道的英语或东道国的语言, 他们从小接受的是欧美文化的教育和熏陶, 其思维方式、生活方式、价值观已经欧美化或者白人化。于是就有人将“黄皮其外, 白瓤其内”的这些人形象地称为“香蕉人”。

34 传统语法是对古代希腊和罗马的语法研究、中世纪和文艺复兴时期的语法、18和19世纪及以后欧美学校教学语法的统称。一般认为, 古代希腊和罗马的语法研究传统一直到19世纪都占主导地位, 它主要包括:强调正确性、纯语主义、文学至上这类观点, 采用拉丁语法模型和注重书面语等。相关内容参见: (1) 戚雨村等:《语言学百科词典》, 上海:上海辞书出版社, 1993年, 第192页; (2) 戴维·克里斯特尔:《现代语言学词典》, 北京:商务印书馆, 2000年, 第365页。

35 徐大明, 陶红印, 谢天蔚:《当代社会语言学》, 北京:中国社会科学出版社, 1997年, 第23页。

36 (4) 索绪尔:《普通语言学教程》, 北京:商务印书馆, 1980年, 第36-41、43页。

37 (6) 乔姆斯基:《句法理论的若干问题》, 北京:中国社会科学出版社, 1986年, 第1-2、23页。

38 徐通锵:《历史语言学》, 北京:商务印书馆, 1991, 第272页。

39 Labov, W.1970.The Study of Language in Its Social Context.Studium Generale (23) :30-87.

40 Pride, J.B.&J.Holmes.1972.Sociolinguistics:Selected Readings.Harmondsworth:Penguin Books.

41 戴尔·海姆斯:《论交际能力》∥《社会语言学译文集》, 北京:北京大学出版社, 1985年。

42 徐大明, 陶红印, 谢天蔚:《当代社会语言学》, 北京:中国社会科学出版社, 1997年, 第25页。

43 Le Page, R.&Tabouret-Keller, A.1985.Acts of Identity:Creole-Based Approaches to Language and Ethnicity.Cambridge:Cambridge University Press.

44 (9) 迈克尔·豪格, 多米尼克·阿布拉莫斯:《社会认同过程》, 北京:中国人民大学出版社, 2011年, 第64、236-238页.

45 Mead, G.H.1934.Mind, Self and Society.Chicago:University of Chicago Press.

46 Stryker, S.1981.Symbolic Interactionism.In M.Rosenberg&R.H.Turner (eds) .Social Psychology:Sociological Perspectives.New York:Basic Books.

47 迈克尔·豪格, 多米尼克·阿布拉莫斯:《社会认同过程》, 北京:中国人民大学出版社, 2011年, 第241页。

48 Smith, N., 1989.The Twitter Machine:Reflections on Language.Oxford:Blackwell.

49 (6) Hudson, R.A.2000.Sociolinguistics.Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press.

50 以法莲是以色列的一个部落, 曾经是以色列北部王国的一部分, 但该王国于公元前722年被亚述国 (Assyria) 所征服, 其国民也遭驱逐。从那时起, 这一部落便逐渐融入其他族群而成为以色列十大消亡的部落之一。

51 Tabouret-Keller, A.2001.Language and Identity.In F.Coulmas (ed.) .The Handbook of Sociolinguistics.Peking:Foreign Language Teaching and Research Press.

52 徐大明:《社会语言学实验教程》, 北京:北京大学出版社, 2010年, 第177-179页。

53 Mendoza-Denton, N.2002.Language and Identity.In J.K.Chambers, P.Trudgill and N.Schilling-Estes (eds.) .The Handbook of Language and Variation.Oxford:Blackwell, 475-499.

54 拉波夫:《纽约市百货公司 (r) 的社会分层》∥《社会语言学译文集》, 北京:北京大学出版社, 1985年。

55 Wolfram, W.1969.A Sociolinguistic Description of Detroit Negro speech.Washington, D.C.:Center for Applied Linguistics.

56 Cedegren, H.1973.The Interplay of Social and Linguistic Factors in Panama.PH.D.Dissertation:University of Pennsvlyania.

57 拉波夫:《纽约市百货公司 (r) 的社会分层》∥《社会语言学译文集》, 北京:北京大学出版社, 1985年。

58 除“黑人英语”之称外, 还有学者将其称为“黑人口头英语” (Black Vernacular English) 、“非裔美洲口英语” (Afre-American Vernacular English) 。

59 (9) Wardhaugh, R.2000.An Introduction to Sociolinguistics.Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press.

60 Myers-Scotton, C.1993.Social Motivations for Codeswitching.Oxford:Clarendon.

61 Walters, K.1996.Gender, Identity and the Political Economy of Language:Anglophone Wives in Tunisia.Language in Society (25) :515-555.

62 Linde, C., Gougen, J., Finnie, E., Mackay, S.&M.Wescoat.1987.Bank and Status in the Cockpit:Some Linguistic Consequences of Crossed Hierarchies.In K.Denning (ed.) .Variation in Language:Proceedings of the NWAV-XV Conference at Stanford University.Stanford:Stanford Linguistics.300-311.

63 Le Page, R.&Tabouret-Keller, A.1985.Acts of Identity:Creole-Based Approaches to Language and Ethnicity.Cambridge:Cambridge University Press.

64 Johnstone, B.&J.M.Bean.1997.Self Expression and Linguistic Variation.Language in Society (26) :221-246.

65 Schinffrin, D.1996.Narrative as Self Portrait:Sociolinguistic Constructions of Identity.Language in Society (25) :167-203.

66 Mendoza-Denton, N.1997.Chicana/Mexican Identity and Linguistic Variation:An Ethnographic and Sociolinguistic Study of Gang Affiliation in an Urban High School.Ph.D.Dissertation:Stanford University.

67 高一虹:《生产性双语现象考察》, 《外语教学与研究》1994年第1期。

68 按高一虹的解释, “生产性双语现象” (productive biligualism) 是指:在目的语学习的过程中, 目的语与母语水平的提高相得益彰;目的语文化与母语文化的鉴赏能力相互促进;学习者自身的潜能得以充分发挥。

69 樊中元:《农民工语言认同的实证研究》, 《社会科学家》2011年第10期。

70 付义荣:《新生代农民工的语言使用与社会认同》, 《语言文字应用》2015年第2期。

71 张斌华, 张媛媛:《外来务工人员子女语言使用状况研究---以东莞民办小学为例》, 《语言文字应用》2015年第2期。

72 Zhang Qing.2001.Changing Economics, Changing Markets:A Sociolinguistic Study of Chinese Yuppies.Stanford:Stanford University.

73 王远新:《青海同仁土族的语言认同和民族认同》, 《中央民族大学学报 (哲学社会科学版) 》2009年第5期。

74 郭熙:《关于新形势下华侨母语教育问题的一些思考》, 《语言文字应用》2015年第2期。

75 迈克尔·豪格, 多米尼克·阿布拉莫斯:《社会认同过程》, 北京:中国人民大学出版社, 2011年, 第244-245页。

76 周庆生:《语言与认同国内研究综述》, 《语言战略研究》2016年第1期。

- 相关内容推荐

- 网络流行语“熟女”的语义内涵、特征及流行原因2014-12-08

- 年龄对第二语言习得的影响与外语教学启发2015-03-18

- 社会交际中语言与思维的相关性分析2015-11-26

- 经济原则下语言交际语用失误的原因探究2015-11-26

- 从隐喻这一角度分析语言与认知的关系2014-04-16

- “淘宝体”的社会语言学阐述2015-02-03

- 冲突语产生发展各阶段的会话分析2014-11-20

- 以语言模因论分析“淘宝体”的传播和语言特征2015-02-03

- 上一篇:脱贫攻坚战中社会语言的重要性分析

- 下一篇:陈原对社会语言学研究的贡献