三、模型选择、设定与计量分析结果。

模型选择与设定:鉴于在本研究中,因变量呈现从 1 到 10 的定序分布,因此本文主要采用 Or-dered Logit 模型进行分析,同时在最终模型中也报告了使用 Ordered Probit 模型估计的结果。此外,考虑到因变量的分布有偏,且接近泊松分布,加之因变量的方差明显大于期望,即存在”过度分散“(Over- dis-persion)现象,因此我们还报告了使用负二项回归(Negative Binominal Regression)模型来拟合观测数据的结果,作为稳健性检验。

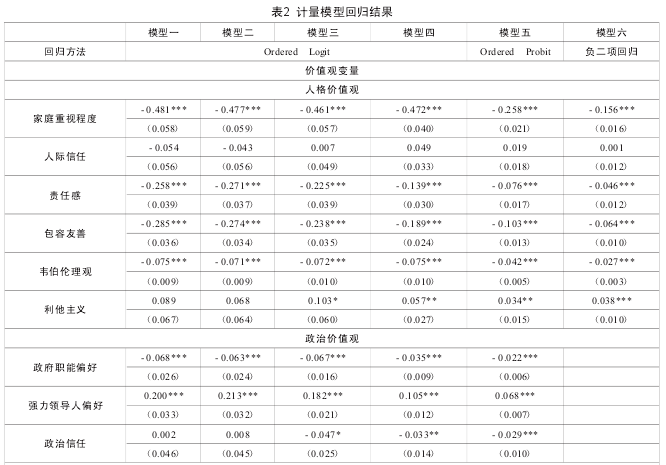

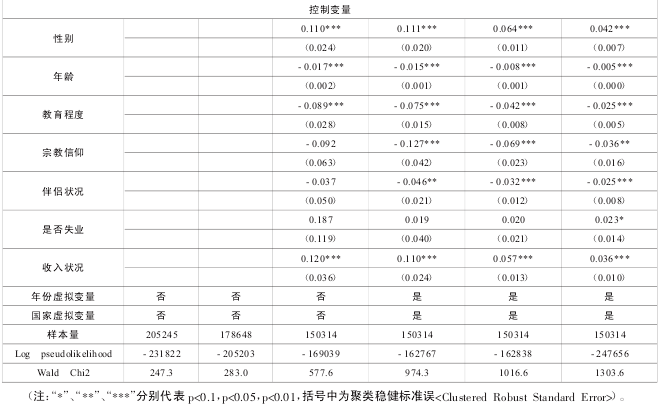

模型设定:具体建模过程如下:在模型一中,我们加入人格价值观变量,包括家庭重视程度、人际信任、责任感、包容友善、韦伯伦理观、利他主义等;在此基础上,模型二加入三种政治价值观变量,即政府职能偏好、强力领导人偏好以及政治信任;为了考察若干价值观变量的稳健性,模型三加入了三类控制变量,包括性别、年龄等纯人口学变量,教育程度、宗教信仰和伴侣状况等社会人口学变量,以及是否失业和收入状况等经济人口学变量。考虑到数据的跨国性和跨时性,在模型四中,我们进一步加入了调查年份和国家的虚拟变量,以控制相关固定效应,该模型为最终模型。为了检验系数估计的稳健性,模型五报告了使用 Ordered Probit 模型拟合后的结果,模型六报告了使用负二项回归模型拟合数据后的结果。此外,我们还进行了方差膨胀因子检验(VIF),结果显示模型的多重共线性程度较低。考虑到本文应用数据的跨国特性,下文所有的回归分析均基于聚类稳健标准误 (Clustered RobustStandard Error)计算回归系数的不确定性,以保证统计推论的可靠性。具体计量分析结果参见表 2.

分析结果显示,家庭重视程度、责任感、包容友善、韦伯伦理观、利他主义等人格价值观显着影响民众的腐败容忍度;此外,政府职能偏好、强力领导人偏好、政治信任度等政治价值观对民众的腐败容忍度亦有显着影响。而人际信任度对个人腐败容忍度的影响不显着。

具体来看,个体对于家庭的重视程度、责任感以及包容和友善程度分别影响其腐败容忍度。越重视家庭的个体,越倾向于反对腐败,这一结论与学界之前的研究是一致的,假说 1 得到支持;责任感越强的个体,容忍腐败的概率越低,假说 3 得到支持;对周围人群较包容和友善的个体,其容忍腐败的概率较低,假说 4 得到支持。与其他变量相比,这三个变量的系数相对较大,显示出各自对于腐败容忍度的重要影响。这其中,家庭重视程度变量的影响最大。以模型四为例,其系数达到了 - 0.472,这意味着在其他条件相同的情况下,那些不认为家庭非常重要的个体其腐败容忍度高出至少一个单位的概率,较其他群体要高出 37%左右。

韦伯伦理观显着影响个人的腐败容忍度。越认可克勤克俭、踏实工作价值观的个体,其容忍腐败的概率越低。以模型四为例,在其他条件相同时,个体韦伯伦理观 1 个单位的提升,将导致腐败容忍度降低至少一个单位的概率提升近 14 个百分点,假说 5 得到支持。

利他主义价值观也显着影响个体的腐败容忍度。利他主义精神较强的个体,其容忍腐败的概率相对较高。以模型四为例,在其他条件相同的情况下,参与人道主义或慈善组织的个体,相比其他群体,其腐败容忍度高出至少一个单位的概率要高出近 6 个百分点。假说 6b 得到支持。

除人格价值观外,三种政治价值观也影响民众的腐败容忍度。

政府职能偏好变量显着影响民众的腐败容忍度。越认为政府应多发挥作用的个体,其腐败容忍度越低,假说 7 得到支持。在模型四中,该变量的回归系数达到 - 0.067,这意味着在其他条件相同的情况下,政府职能偏好度每上升 1 个单位,将使得民众腐败容忍度降低至少一个单位的概率增加约 6个百分点。

强力领导人偏好显着影响个体的腐败容忍度。越偏好、崇尚强力领导人的个体,其容忍腐败的概率越高。以模型四为例,在其他条件相同的情况下,该变量一个单位的提升,将提高腐败容忍度上升至少一个单位的概率达到近 20 个百分点,假说 8 得到支持。无疑,这一结论是富有警示意义的:作为一种事实上的威权主义价值观,强力领导人偏好不仅可能与政治集权现象同体共生,还增大了国民容忍腐败的概率,这种对于腐败官员的”宽恕“文化不利于”零容忍“政治氛围的养成,构成了反腐败施政和政府治理的阻力。

人们对司法机关的信任度显着影响其腐败容忍度。对司法机关越信任的个体,其容忍腐败的概率越低,假说 9 得到支持。在其他条件相同的情况下,相比信任司法机关的个体,不大信任司法机关者其腐败容忍度高出至少一个单位的概率要高出近 5 个百分点。这一结论与目前学界的结论是一致的。

此外,我们的研究还证实,个体的诸多社会经济人口学变量,包括性别、年龄、受教育程度、宗教信仰、伴侣状况以及收入状况,显着影响其容忍腐败的概率。这些结论与学界目前的研究是类似的。限于篇幅,本文不再赘述。

四、结 语。

腐败是人类社会之癌。正如不同的人对生理癌变的态度有所不同一样,民众对于腐败的态度也呈现出个体差异:一些民众对腐败表现出了相对宽容的态度,而另一些民众则持较为苛刻的态度,还有不少民众对于腐败零容忍。民众的腐败容忍度---作为一国政治文化的重要组成部分---对政府治理改革尤其是反腐败施政具有深远的影响。而哪些因素是民众腐败容忍度的决定因子,回答这个问题,对于我们理解政治文化,尤其是理解所谓”腐败文化“,进而营造出对腐败的低容忍甚至零容忍的社会氛围,无疑是至关重要的。

本研究不仅回答了上述问题,而且与既有文献相比,还有新的发现。基于世界价值观调查第 1- 6次的混合截面数据,运用定序逻辑斯蒂回归模型,本文系统考察了民众腐败容忍度的决定因素及其影响方向。在控制了国家虚拟变量与时间虚拟变量后,我们发现,个体的价值观,包括若干人格价值观和政治价值观,显着影响其腐败容忍度。

社会正面价值观至关重要。对家庭越重视、越有责任感、越包容和友善,则个体对腐败现象越不容忍。这些传统意义上的价值观,不随时代洪流变迁而褪去色彩,反而历久弥新,在现代社会治理中依然发挥着重要的作用。本文的研究结果表明,积极倡导、培育和践行上述价值观,不仅有利于在社会生活领域提升国民文化素养,对于政治生活领域良性政治文化的培育,同样大有裨益。

然而,并非所有类型的善心善行都有利于腐败低容忍文化的营造,更谈不上零容忍文化。这就说明,对于腐败低容忍度而言,仅仅扬善是不够的,还需要有嫉恶之心。例如,本文发现,认同利他主义、积极参与人道主义或慈善组织的个人,其腐败容忍度反而较高。原因在于,利他主义有两种,一种基于小善,对他人的行止即便并不认同,但也无条件地予以宽容;另一种基于大善,对于公认的恶行,竭尽所能加以惩戒,以利大众。中国佛教徒目睹日寇蹂躏众生的恶行,挺身而出,抛却”不杀生“的戒律,投身于抗战。这才是利他主义的至善境界。在和平年代,唯有扬善与惩恶之心的同时迸发,方能成就腐败低容忍的政治文化。

此外,本文发现,对司法体系的信任,有助于腐败低容忍氛围的养成。互联网时代各种信息纷至沓来,本身对于国民的政治信任构成极大挑战。成功回应这一挑战,一方面有助于维护司法体系的公正性,保持法院作为社会正义”最后一道防线“的地位;另一方面,也有利于提升民众对于司法体系的信任度,最终形成良好的社会政治氛围。

虽然民众对政府的信任有助于腐败低容忍氛围的养成,但这绝不意味着作为合法性资源重要组成部分的民众信任可以被无限支取,也绝不意味着政府尤其是政治领导人可以利用民众的信任恣意妄为,甚至超越基本的民主程序和规则。现实中,铁腕领导者的出现,有利于触发改革机制,打破改革桎梏,积累起民众对政府的信任。但铁腕领导人更需通过自身魅力和能量,推动民主程序制度化和实现绩效合法性,从而进一步培育民众对政府的信任。

本文的研究发现,有助于我们更好地理解人类社会政治文化特别是关于腐败的政治文化的差异性及其根源,同时也有助于我们在一定程度上厘清不同价值观的影响及其后果。当然,本研究也存在一些局限性,例如尚未考察非个体的结构性决定因子等,对以上问题还有待更进一步的研究。当下,唯有建构起”以廉为荣、以贪为耻“的社会文化,廉洁政治、清正风气才会成为社会常态,腐败低容忍甚至零容忍的社会氛围方能被逐渐养成。