引 言。

我国当下之经济结构业已进入深化变迁之阶段,随之而来众多与利益相关组织方式、劳动方式、生产方式亦得转换变革,人际交往在劳动关系领域之延伸亦始得相应变化。然社会变迁之方向本意扶持弱者之心态,却未得以很好之诠释。

有产阶级,若用比较缓和之措辞而言,则是指一般工薪阶层之相对方而言,相较于有产阶级而一般工资劳动力相为弱者,然社会实践之渐行倾向愈偏狭于用人单位之一方。其个中缘由是多方面因素结合之结果,特别是主体利益纠葛之话题尤是关键。总言之制度事实上之偏离初衷,为弱者之一般工薪阶层的呼声渐变得渺茫,盖制度实践上之褊狭,组织化之无效,利益矛盾上的表象化使劳动关系的结构性矛盾业已沟壑横亘而照常以往则劳动关系之调和将行不可能。而另一方面,则是与工会主体地位相关的集体谈判和集体合同制度之实践与制度实义的背离而产生的话题,制度运行之举步维艰抑或全然妄为一纸空文则是对法治之挑战。

若要正视制度实义与实践之差异则不能否弃集体合同中各方角色定位之话题的探讨并以此求得工会之正确角分以扶正弱者而非仅从心理上的同情。然若要改良制度之实践情状则应回溯到理论之解读上,意即纠正制度实践错误之阀门以集体合同特别是其主体地位理论为锁钥而始有改良实践之谈资,以再得遵循一般学术研究路径而彻底回溯实践本身,即我们所谓之现实指导意义。

于理论上的阅读则应当回溯到许多元命题上来,这些命题不仅仅之于集体合同中以及工会之层面,而亦应更深层次地把命题的探讨放诸组织理论、集团理论以及理性论证理论等,以此而得解释工会作为一集团在集体合同之一系列过程中所应然属性以及得应如何行动。而对我国现实之制度实践之探讨则应遵循归纳现有讯息之范式以能与元命题上的研讨形成涵射与对应并给予现实生活以应有的关注。至于制度之建构则依然遵循一般学术路径而回到制度本身,但此时的学研路途并非是在逻辑体系内予以自省而是诉诸社会学法学与分析实证法学相结合之角度以求一个贴合现实的制度世界。

1 集体合同中工会主体地位的界定和根据。

1.1 集体合同中工会主体地位的理论界定。

学术理论上于集体合同主体之探讨可视作集体合同理论之一核心区域。得因劳动关系之各方参与力之事实而依主体之多元化而产生相关的多个的理论点,然劳动关系之用人单位之方面盖业已明确为主体之一方而常为忽略。集体合同之劳动关系性质得源自于其存乎一般合同范畴中,然于实践中相较于一般合约却要复杂多许。于此步先得了解集体合同中用人单位之相对方的真实面目为何才可掌握法律关系之权利义务之范畴以点化各方主体运行轨迹以及利益互换等命题。于集体合同用人单位之相对方而言,理论学者分生若干主体资格界定他们心目中的理论或现实的标杆而却以放弃若干相关因素而或有偏狭,然制度理论之相较分析是自由选择制度之一前提要素而不得避免1,每一个理论都并非完美无缺但应与现实相合。

1.1.1 职工主体说。

职工作集体合同主体之说法从其表象定义可视得其语义中心之外延为相对缺乏组织性之职工个人,此一说法缘于对法律拟制之忽视2或表面化的单纯逻辑思索的惯性甚或是我们所坚守法条文义的信义,如我国《工会法》以及《劳动合同法》之文义规范可查证为“集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立。”3如是此言辞为法条主义之拥趸所相为承认工会仅是以代表之本分而取得其中介地位4,权利义务之最终受力者实为分散化的职工个人以切合法律之实证性5以及“现实之行为永远归属于社会之个人”6这一不证自明之命题,法条所言指“代表”之实证意义已然令此学说之拥护者可断言集体合同中企业之对立面的主体地位之非社团性,然此一说法有许多值得疑虑的不善之处:

其一,“代表”行为之规范性存乎法人人格中。如法人代表制度之一般理论所言,“代表”所进行法律规范性之行动应允承诺为社团性,而非个别团体成员之个性化追求。事后个人对权利义务的受力承担则是脱离代表制度之另一方面的规范性而并非代表制度所谓为必然性之要件。社团法人之人格化蕴涵于法律规范性之必然性中以视为一种法律进化而称作“法律拟制”7,“代表”之规范化行为在代表制度中未有超越法律拟制之法人人格化之可能8,亦可换而言之“代表”之规范行为与权利义务之受力者即分散化之团员间未有直接必然性。

其二、团员之职业化行为之规范性得存乎社团人格于规范上对权利义务的承受力。与社团法人拟制相关联之情状延伸,在社团法人和团员之联系状态的解释中,团员之事业性质的行动将吸收于法律拟制之独立法人人格中而不从属于个人行动之规范性且法律关系之权利义务亦是社团集体所为承受,盖其法律规范性摒弃于法律关系中事实承受者之考察而仅存乎规范相关性之中,意即法律拟制所带来的法律规范性仅赋予法人社团之集体。集体合同之法律关系中个人既非法律关系之变更的主体力量亦非对事后权利义务负担的一必然的端点而仅仅处于一种可能担当之状态。

其三,语用学上的意思中心与概念边缘呈现软弱松散的张力。措辞“全体职工”因其日常用语所常为表达一类群体之个人得使用而仅作为一种疏散的非系统化的口语措辞,若欲为其添附规范化色彩于法律职业人而言则是不甚严谨。前述业已表达“全体职工”之分散化无组织之性征作为该措辞的意思中心之规定性,依其意思中心之意涵所得之相关制度实践之延伸则是将视分散化之个人作集体合同之主体且将此制度实践之延伸视作对概念意思中心之贴合。个人之间之弱势联系的张力使得分化单方性之利益诉求难得呼吁表白且诉讼之胜算几率渺茫。至若外延所能蕴含的行动范畴则是一个模糊的地域9,然概念边缘本身已是一个要事先界定地域之因子而更奈何不了在行动实践中于概念边缘的考察而引致诉讼成本剧增的高额代价10.

其四,历史上所发生的社会实践能为集体的强大人格化力量提供证据。工人运动之历史寓意亦未真确为“全体职工”作为集体合同主体而留下定义性的理由,历史之变迁涵盖了制度变迁所诉求的一切因素以给予我们一定理由确信工会的历史作用以及工会在实现集体合同制度之初衷上的规范化作用11.工会在权益斗争之历史中始终以集体之角色来发挥作用且集体之优势力量亦为工会之法律关系之主体化特征加冕现实主义的效应,而其集体行动的现实意义得存乎工会于合意机制之形成的可靠性以及其在化约协调主体间规范关系之可能性。

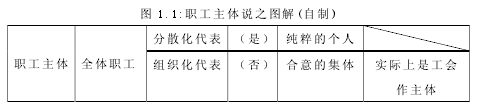

如是图 1.1 之结构得以下细为解读:如若对“全体职工”做表面解读而分生两个阅读路径一个是“分散化的代表”即单纯指个人之行动占据着主导即使能形成集体之行动亦是离心化非连续性的集体决策且极易失去效力;而另一方面之阅读路径则是将“全体职工”视作一个有组织化纲领有合法化代表机制的群体,由是组织化因生出集体之合意而使集体行动有说服力有持续力,此一说法实则一变相把一组织化集体视作集体合同中的主体,即实际上组织化的工会作集体合同之主体而非职工作主体由是不甚符合“职工主体说”.如是职工作集体合同中的一方主体仅表涵“全体职工”之范畴而缺乏规范性所必要的合意色彩,因得分散化离心性的个人行动而不存在有高度组织化集体行动之可能。职工做集体合同之主体视为分散性纯粹之个人与企业一方作集体谈判签署集体合同而随之而来的与合约双方之平等关系相悖之问题亦应运而生。