本篇论文目录导航:

【题目】

中国纪实摄影的美学特点探究

【导言】

我国纪实摄影审美性分析导言

【1.1】

摄影的起源

【1.2】

纪实摄影的发展:从西方到中国

【2.1】

人文关怀的觉醒

【2.2】

向土地与人回归

【第三章】纪实摄影的批判:城市边缘的人

【第四章】

纪实摄影的流动:当代景观与人

【结语/参考文献】

中国当代纪实摄影的发展研究结语与参考文献

第三章 纪实的批判:城市边缘的人

中国美学传统中侧重的是社会伦理的和善精神。而20世纪产生的崇高是侧重强调人与社会的关系,有着浓厚的善的色彩20世纪中国审美大潮中涌流着的崇高美具有两个显着的特点:一是它的社会悲剧性,崇高普遍融和在“悲剧”范畴中。二是它的英雄性,它充分地体现了崇高由冲突转向和谐,由痛感转向快感的本质特征。1八十年代的纪实摄影有着如上所说的“社会悲剧性”,这种“悲剧性”有着能教人“退让”的情感,能把人生最黑暗的方面投到焦点上,使人看到一切都是空虚而废然思返。2在经过悲剧时期的审美思考之后,日臻完善的审美追求出现了,随着社会转型的探索发展,八十年代纪实摄影的“人文性”氛围逐渐转向了九十年代“批判性”的审美意识特征中去了。

在九十年代的社会转型中,中国社会在向着城市化发展的进程中,也同时进入了大众消费社会。在消费社会中,鼓励消费、提倡消费,进以带动市场经济的发展,需要全新的传播形态来影响、改变人们的思想。影像即充当了整个社会传播发展最有效的主力军。由于相机设备不再仅限于“精英”的手中,只要能够购得一个相机,就可以随意拍摄。相机的广泛使用,使得本最具有“直观性”的影像成为消费图像的生产、流通与消费的重要手段。但是,承继着“人文性”的纪实摄影家察觉到了社会问题的出现,在摄影家的实践探索之后,具有“批判性”特征的纪实摄影呈现在了大众的面前。

第一节 现代城市文化下的纪实摄影

消费带动生产,反之,生产带动消费。

在需求和满足面前人人平等,在物与财富的使用价值面前人人平等。3共产主义告诉我们“摆脱任何社会差别或阶级概念的需求的--这里它同样偏离了政治的解决办法,即通过财富的极大丰盛的办法,向着最终的解决办法过渡--财富的形式平等代替了交换社会的透明度。”在改革开放的盛潮来临时,在社会主义市场经济体制改革的发展下,在国家实行了国有企业改革之后,种种基于国家制度下的社会经济变化冲击着懵懂的百姓,在社会经济制度尚未与实际生活联系密切之时,人民似乎齐刷刷地在90年代进入了一条“口大路小”的死胡同中。

改革开放之后,沿海地区首当其冲走入了富足的“康庄大道”上。而处于改革落后地区的人民,现代化生活质量与精神追求严重不符,加之沿海和内陆的差距逐渐加大,贫富差距相差悬殊,曾经呼唤“高尚”、崇拜英雄的心在现代体制下崩溃,心态的转变是巨大的。“90年代的中国,在邓小平同志坚定地推行改革开放以及发展经济的国策之下,中国进入到全面发展改革时期,市场经济随之一并铺开。而在改革开放时期之后,社会物质水平飞速提升的情况下,许多社会矛盾问题也逐渐暴露在社会公众面前:首先是城乡之间的变化距离,城乡之间的剪刀差不断拉大,无数的农民离开土地,恒定千年以上的中国农业生产方式,在以资本主义市场经济为先导的现代性改革中,面临瓦解;中国的环境资源、社会利益分配格局都遭受到前所未有的冲击,这其中的问题在疯狂发展经济思想的遮蔽下,很长时间内并未引起社会各界应得的关注,也缺少作为制衡社会发展的媒体舆论声音的监督。”1社会差距所带来的问题当然不仅仅止于表面,经济体制转轨和现代化的发展进程,出现了以社会阶层分化的议题。社会学研究所于1999年初成立了“当代中国社会结构变迁研究”课题组,该课题组旨在对于中国现代社会的阶层划分做出分析。以职业分化和三种资源(组织、经济、文化资源)占有状况为划分标准分别划分了十大阶层。这十个社会阶层是:①国家与社会管理者阶层

②经理人员阶层

③私营企业主阶层

④专业技术人员阶层

⑤办事人员阶层

⑥个体工商户阶层

⑦商业服务业员工阶层

⑧产业工人阶层

⑨农业劳动者阶层

⑩城乡无业失业半失业者阶层2

现代社会发展中,城乡之间的巨大变化使得社会阶层之中的底层社会阶层成为了社会中的弱势群体。弱势群体,在语义上为虚拟群体,也叫社会脆弱群体、社会弱者群体,在英文中称social vulnerable groups.弱势群体因在政治经济生活中,获取社会财富较难较少,并且在权力的申张上无法与其他阶层相抗衡。《犯罪学大辞典》将其描述为:“社会中某一类价值定向与社会主导的规范相异的群体”.以葛兰西的霸权理念来看,统治中的霸权(建立起领导权的合法性,发展共同的理念、价值观、信仰和意义--即共享的文化,在此基础上组织赞同)从阶级层面看来,也就是我国社会阶层中的国家与社会管理者阶层。作为与西方资产阶级社会不同的社会制度来看,我国对待弱势群体与统治阶层的关系划分虽给出了正确的标准,但是在解决弱势群体问题时,却是从改革以来就进行了一场艰辛的“加长战”.

传媒作为代表国家意识形态的工具,在瞄准弱势群体问题时,总是讳莫如深、点到即止。在注意力偏向弱势群体之时,主流媒体的聚焦点仅浮止于表面,他们的镜头伸向了弱势群体,却几乎没有考虑到受众中弱势群体的那部分。处于较低社会层面的群体,例如:农业劳动者阶层以及城乡无业失业半失业者阶层,他们的呼吁和诉求则被更高阶层群体的声音所淹没。“民间影像对边缘人群和底层人民有着强烈的情结,它表达了对于平民同情的情绪,以真实的影像相悖于正统的意识形态。盲流、市井老人、弹匠、流浪艺人、同性恋、精神与身体残疾、色情业、犯罪、放浪生活、不稳定的工作以及越来越大的贫富差距···这种把视角对准社会底层和生活中另一面的民间影像方式,象”趴在地上的蜘蛛“一样扫视着、观望着市井百态。不虚美、不隐恶,率性而为,放任自由--这种个人化、私密化的自我体验式的日记、直觉反应式的记录,这种销蚀了距离感、边缘化、去中心的方式,与倡导主旋律、强调舆论导向、反映重大题材等宏大叙事是相背离的”;3在西方,市民社会的一个重要组成部分就是传媒报刊,在文化工业体系中,受众不只是被“解码”的对象,正如“市民社会是个权力场,存在永远的权利博弈”.受众也并不只是被动而又受摆布的对象,在权利博弈中,他们也有着“话语的斗争”的思想。如此看来,中国底层弱势群体虽没有足够大的力量向统治力量摇旗呐喊,为自己争取权力。但其中的有识之士--民间摄影家却看到了这一点,他们将自己“来自底层、代表底层”的决心转化为对弱势群体关爱的行动力。

九十年代的文化现象,作为承载社会历史转折时期的重要因素以及最具探讨价值的文化表征,对于处于九十年代的摄影者的拍摄风格有着极深刻的影响。越过了八十年代的“文学热”,九十年代的文学逐渐降温。九十年代的文学作品大多有着混杂的叙事特点,在八十年代中后期“先锋派”小说之后,九十年代的文学作品倾向于表现现实,但却不同于传统“写实”:叙事中不再表现典型性,人物性格特点刻画不再用力,表现出了一种“新写实”的风格。形成这种“新写实”特点的原因与社会整体环境有关:一、在经济上, 市场经济转型后,社会结构发生了改变,所有制结构转变为公有制为主体,多种分配方式并存。而这也导致了人们消费习惯的改变,从重于实用性消费转为重于服务性消费,这些服务性消费包括娱乐活动,摇滚乐的出现,电视剧、电影的流行。二、大众文化流行,精英文化边缘化。精英文化的光亮逐渐消失且丧失了其主体地位,大众文化以绝对的垄断姿态迅速推入市场。 流行音乐、卡通、广告、卡拉OK等商品逐渐占领了人们的生活,精英知识分子在市场经济的浪潮中丧失了其优越的身份。在法兰克福学派看来,大众文化是一种以牟利为目的的一种商业,是一种商品。本雅明在1936年发表的《机械复制时代的艺术作品》中指出:大批生产与消费、现代技术对艺术作品之状况的影响,以及它们对当代各种形式的通俗艺术或通俗文化的含义。其中,隐晦的提出了大众文化的“商品性”.它通过现代传媒的手段,经过复制,使得大众文化成为标准化的文化产品(阿多诺)。而这种文化丧失了否定和批判的功能,不可能成为审美的救赎,也不能对现实世界进行否定。它用高密度的文化信息轰炸你,使你没有时间去整理提炼信息,被激起的是低级的心理反应,无法对现实做出反应和思考。而这时的大众文化就要防止成为马尔库塞所说的“单向度文化”.通俗杂志、畅销书、影视剧的流行,一切处于文化社会中最畅销,最使得消费者趋之若鹜的东西,在九十年代都成为了流行文化的最中心。

由于90年代中国社会大众文化所带来的巨大变迁,中国的纪实摄影师也在其中找到了一个最为丰富的视野。社会主流媒体在流行文学、音乐及影视剧的时候,却忽视了身处社会最底层人民的文化诉求。纪实摄影师发现了国内弊端问题的诸多体现:弱势群体如精神病人、艾滋病人、吸毒者,记录下这些边缘人群对于社会主流文化是一种社会伦理的批判性反思。而这与80年代中摄影的“纪实性”相比,更加进步也具有了很大的提升作用。这样,关注社会底层弱势群体的纪实摄影以一种更加理性的态度出现在了大众视野的面前。

第二节“边缘化”纪实

经历了80年代的“人文主义”摄影初探后,民间摄影师在狂热的躁动中渐渐平静下来。90年代急剧的社会发展变化之后,处在转型期的人们试着以更冷静的、更有耐心的方式去拍摄所想所愿。社会变革已不似80年代那样的冲突激烈,题材的多样化丰富了摄影师的视野。

改革开放之后,国家利益结构产生了翻天覆地的变化。“摸着石头过河”是改革初期的阶段理念。1993年,中共中央在确立社会主义市场经济体制的文件中提出“效率优先,兼顾公平”的分配原则。对于形成市场经济体制,这一提法有着重大的促进作用,可是,对于社会群体利益分配上却出现失误。贫穷地区急于求变,减缓或放弃了部分弱势群体的利益诉求,导致社会出现了许多不公问题。

城市贫困问题的出现多反映在人群中,而这些贫困人群中的弱势群体,更表现出了“边缘化”的特征。他们多处于社会的最底层、没有改善自身社会经济地位的能力,或因长期的身体健康状况,如残疾人、精神病人、被社会孤立的老年人、农民工、性工作者等,这些游离在主流人群之外的特殊群体均构成了“边缘化”人群。弱势群体包括社会弱势群体以及自然弱势群体。本章所记录的边缘弱势群体主要有自然类弱势人群如精神病人、艾滋病人群;社会类弱势群体如吸毒者、上访者等。摄影师向他们投去了关怀的目光,从而实现了对现实社会问题的批判。摄影师对“边缘化”纪实体现在两个方面:其一,摄影师从观照内心出发,强调的是拍摄者自我主观意趣的表达。他们针对叙事题材,运用自己的表达方式来掌控纪实摄影的批判性力量。其二,摄影师以“边缘化”纪实的方式批判了社会中普遍价值的伦理道德。以纪实影像的方式关怀了被正常社会区隔的“边缘化”群体。如摄影师吕楠走进精神病人,以平等的态度与其交流,将自己“无意识”的那部分和他们平等沟通。这样,摄影师以“边缘化”纪实的方式批判了社会常理下现实的人的病态心理,以影像揭露、批判了藏在正常面具下人们“潜伏在内心深处”的“原始意象”.

80年代末以后,摄影家从平和的人文关怀的摄影题材中走出,进入了思考阶段。出于对纪实摄影的热心探索和冒险的天性,以及西方纪实摄影运动对中国摄影家产生的影响,一些摄影师们不再满足于“直觉性”“运动式”的拍摄。对于平等、人道主义精神的探索意识使他们逐渐深入弱势群体中。

90年代开始,来自北京的吕楠用近两年的时间走访了十几个省区,以全景式的方式关注了中国精神病人的生活。拍摄了纪实摄影“三部曲”:《被遗忘的人----中国精神病人生存状况》、《在路上:中国的天主教》以及《四季:西藏农民的日常生活》。其中,《被遗忘的人----中国精神病人生存状况》于1989年开始拍摄,所拍摄的均为精神病人。

拍摄精神病人时,他们的关注是持久而又耐心的,与精神病人的交流不是一件容易的事情,要和他们沟通需要先去理解他们眼中的世界。精神病人眼中的世界与常人不同,有的狂躁、有的抑郁,弄得吕楠差点精神崩溃,连看他们的眼睛都无法聚焦。吕楠拍摄时状况连连,连拍摄之前都困难重重。由于社会年代的限制,去精神病院拍摄需要提前去往卫生所开具介绍信,再到相关的医院进行沟通。如此超压的任务量,使得吕楠在拍摄过程中几近崩溃。可是,在跟踪拍摄的两年内,他却在这里发现了人性的光芒。四川一家精神病院内,有人在墙上歪歪扭扭地写着标语:没有正确的政治思想就等于没有灵魂。吕楠在拍照时坚持要保留所有病人的“尊严”,在凌乱的病房里如果病人是在七倒八歪的躺着,吕楠宁愿等到她能够起身,才会庄严地按下快门。在西方,同样有着一位出色的社会纪实摄影大师--玛丽·埃伦·马克。她拍摄的《81号病房》是一群关闭在俄勒冈州的女性禁闭室里的精神病人。与吕楠的境况相似,马克在院方的同意下把自己关在“81号病房”里连续36天。也得到了相类似的心得:正常人的面孔是戴着面具的,精致面具下是一张张腐朽不堪的脸。马克要揪出隐藏在精致面具下虚伪的面孔,而恰恰她看到这些精神病人们是无需佩戴面具的,她们有着人性最真实的闪光点。而马克的创作即来自于她的“无意识”,“无意识”的创作是艺术创作的灵感来源:一般人根本意识不到它的存在。只有当对于外部生活的自觉兴趣逐渐减弱,人越来越内向、越来越返回和沉醉在自己的内心生活中,这时候,自主情绪才依靠从意识中转移和回流的大量能量而发展了自己的势力,从而对艺术家个人占据压倒的优势。1吕楠和马克,在展现拍摄精神病人时,都发现了“无意识”的存在。他们以拍摄异类来告知世人:多数带有歧义的眼光不算什么,人的本性是相同的。他们以“异类”的影像来批判这个虚伪、世俗的世界,尊崇高尚、充满友爱的灵魂。

90年代的河南农村,艾滋病广泛传播,这里的艾滋病却不是产生于吸毒或性传播,而是因为贫穷。因为贫穷,他们被迫走上了卖血的道路,但当地不法分子却利用他们的贫穷采血谋取暴利。 卢广走进了河南某村落,想要将整个村子的瘟疫记录下来,但是,拍摄的过程并不顺利。村民害怕外界知道他们的病情,认为这是一件丢脸的事,不能去医院,更没有钱自助,导致了恶循环的发生。卢广初入村时,所有人对艾滋病只字不提。后来,一位大娘跑过来在卢广面前跪下求求他:“救救我的孩子。”至此,卢广走向了他人生的转折点。在河南,他前后走访30多次,将艾滋病人的病情和生存状态记录下来。

这双已经完全见不到完好的皮肤的手,在努力向上挣扎着,那伸出的手臂是对命运乞求的悲凉姿态。卢广回忆时说,这张图片当时并没有想到如此构图,在后期剪辑时注意到这双向天呐喊的手,是带有着对生命最后的挣扎与祷告。

在艾滋病专题报道之后,卢广以《艾滋病村》为题的照片获得了2003年中国当代摄影师银奖,并同时摘得第47届荷赛当代热点类组照金奖的桂冠。在艾滋病专题之后,卢广又投身到了另一项社会问题--吸毒中。来自于边境国家的毒贩常年在我国西南地区流通作案,复杂的人口、特殊的地理环境使得禁毒防艾工作难以展开。卢广进入到云南省瑞丽市跟踪拍摄,记录下了这些活在边缘区域的人生存状态。 在1995年,卢广就只身来到过瑞丽市,但那时,吸毒者的怀疑,不信任,拒绝让他拍摄。他只能边攀谈边找寻机会拍摄。2002年,卢广再去瑞丽,眼前的场景比7年前更加糟糕,吸毒者的住所狼藉不堪、瘦弱的肩膀满是流脓化疮,之前拍摄时遇到的女孩已经吸毒病发身亡了,他只得雇了一个“保镖”,每天给他30块钱,才得以接触到吸毒者。之后,他又两下瑞丽。将吸毒者、艾滋病人的颓败、残忍的状态记录了下来。卢广所记录的艾滋病患者、吸毒人员,都是来自于瑞丽以外的缅甸、印度、巴基斯坦和广东、贵州、四川等地。他们聚集到瑞丽这个特殊的小城,以卖淫来赚钱吸毒以及供一家的花销。卢广所跟踪拍摄的一家人中,男人叫郭洪浦,今年31岁,三年前,带着老婆杜吉会和孩子来到瑞丽。丈夫在外打工染上了毒瘾,回家时骗妻子也一同吸毒,在知道瑞丽这个“毒村”毒品价格低之后,来到瑞丽打工。可是没有人愿意接受毒瘾患者,妻子杜吉会就只能靠卖淫接客养家糊口。她每天要接2-4名嫖客,仅能取得30元,只够夫妻俩每天的房租和毒资。孩子在这样复杂不堪的环境中成长之路令人堪忧。

社会弱势群体本就缺少主动机制的诉求心理,加之社会阶级中对于穷人的鄙夷以及轻视,都对社会最边缘群体生活质量的提高造成了阻碍。卢广在记录下弱势群体的同时,也将这些影像带回到了社会大众面前。但是,却并没有得到广泛的关注。批判社会、批判了现实中中国人最不愿去面对的丑陋问题,大多数人会扭过头去不看,以回避画面所带来的直抵人心灵的拷问。可是,这样的照片反映了现实问题,国家也出动所辖部门进行了帮助与制止,为何吸毒贩毒仍屡禁不止?

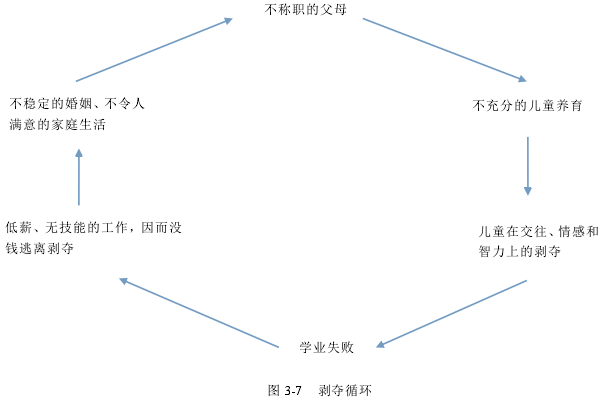

在全球视野中,贫富差距,穷人的困境都是一个不能忽视的大问题。富裕、贫困社会之间的差异是令人震惊的,也仍然是世界局势中不稳定的潜在根源。最低社会阶级成员所面临的多重劣势,是由于家庭在“不利地位”中长久习得的。在“不利地位”中出现的“剥夺循环”1(cycle of deprivation)图3-7,导致了社会贫困地区长久以来出现的社会问题。这些弱势群体长期被贫困和恶劣的健康状况所折磨,无毫无一技之长。

孙京涛的作品看起来有着令人脊骨发凉的感觉,他的纪实作品《幸福路》,拍摄的都是不幸福的人。去上访的困难群体、路途中辛苦颠簸的打工者、以及最弱势的老人。如图3-8,这是去向陕西途中,孙京涛路遇的一个面馆,来往的都是打工奔波的人,人们的辛苦寄托在午餐时能够吃得饱一碗面,谁也不会因为一碗佐酱上叮满了苍蝇而放弃果腹。孙京涛敏锐的看到了这碗佐酱,同时,也看到了“食不果腹衣不蔽体”的穷苦人的生活。

这是一个从黑龙江到北京上访的一位老人,孙京涛发现她时,她就在环保带上坐着,周围的东西就是她的“家”.来往的车辆没有停下,他发现她时,问她话时她不做声,回避镜头,也回避着孙京涛。孙京涛本已离开,但在良心的驱使下重回到老人身边,默默地陪伴让老人注意到他,也向他诉说了自己的遭遇。孙京涛说,当时拍了几张,都感觉和意欲表达的不默契,直到走到老人对面的环桥上,老人抬头的那刻,他才找到了“这可以表达她”的那张照片。如图3-9

在《交往录》中李楠向袁东平提问:“‘尊重’是个不平等的事,很多人说尊重拍摄对象,但实际上只不过把他们当素材。所以,你作为一个摄影家,去拍精神病人的时候,你所说的‘尊重’如何体现?”袁东平的回答简单朴素:“你的态度是可以从你的照片里看出来的,瞒不了。你说什么都是没用的,全在照片里搁着呢。

以大众的角度来看,人人平等,是权利对等的平等表现。但实际上,”尊重“这一次本身就带有”落差“.老百姓希望什么?想干什么?寻找什么?这不仅仅是由能够主动发声的民众来说出的,那些不被平等话语对待的人们,他们的呼唤也许需要通过卢广、吕楠、袁东平这样的人通过影像传达出来。葛兰西把庶民(Subaltern)一词用来概括农民工人及其它不能享有特权不能向上爬的民众。庶民阶级的历史与精英阶级的历史同样重要,但庶民文化进入社会阶层的机会却相对较少。民间影像本就弱势于主导影像文化,这些先天带有精神残疾的人的语言就更难以进入正统。所以,摄影先要为自我救赎,与痛苦的生命真正平等相待,才不会使照片陷至浪得”崇高“的虚名。

桑塔格在《论摄影》中提到了摄影的政治叙事与道德感的论述,她认为摄影是作为一种政治监控和证据的角度来发挥其作用的。在中国社会问题的记录拍摄中,摄影者出于自身的角度,以富有关怀的人文情怀去拍摄社会的阴暗面,照片以监控国家的手段在佐证着事件的发生。桑塔格说:”相机的一个用途,是其记录可使人负罪“.当纪实摄影进入到90年代,关注人、关注需要帮助的人,摄影不再被仪式感、礼节性所掌控;也不用再去考虑是否对人民有益。人文性、批判性在20世纪的最后十年中被摄影者们展现出并尽可能的”趋避存真“,纪实摄影在此时充分的展现了它与政治权力博弈后的强大力量。

纪实摄影在90年代,”批判性“成为了主流发展方向,在浩如烟海的照片中有着浅显的抱怨表达,也有着深入调查之后的专项作品。这时,我们应该认识到摄影师自身也有着局限性的问题。而这些问题出现在两个方面,即题材选择的主观性和社会意识形态的反观。这样的局限,更多的是与摄影师个人意识密切相关。比如,对于社会矛盾问题的反映,要批判,是不是只能一味的批判?批判的力量源自什么,源自的是摄影师对家国的热爱,与人文关怀的平等对话。

一、题材选择的问题:纪实摄影要防止变为”单向度的文化“,要注意不能流于虚表,只注重内容的形式化,这样只会使发展受限。摄影师要将思考融于题材选择,如此,才不会如大众文化的受众一样成为单一的、单向度的人,只有片面追求模式化的题材,没有自我的思考。

二、社会意识形态的反观:社会环境的宽松使得摄影的拍摄不再拘于”类型化“,但是,放松并不等同于不管。部分摄影师为了迎合西方纪实摄影市场,只将中国的”脏、乱、差“问题呈现出来,这样的摄影作品过多的流向世界市场中,无疑会对中国的摄影定位造成一定的影响。反观中国纪实摄影,本身就缺乏系统独立的艺术语言根据,如果再丧失了摄影的意识独立性,就更容易被全球化的浪潮卷走并消失于无形。

20世纪末21世纪初,中国在世界视野中逐步跻身大国的前列,摄影对于社会现实的介入与表述,强调了摄影与人类生活息息相关的关系。在世纪末的最后十几年中,摄影不仅展示了证据和记忆的作用,更需要在未来继续获得解放。