本篇论文目录导航:

【题目】

亚里士多德视野下的运气问题探析

【引言 第一章】道德运气与当代伦理学关于运气的争辩

【第二章】

亚里士多德德性伦理学

【3.1】

亚里士多德论生成运气

【3.2】

亚里士多德论行为结果方面的运气

【3.3】

亚里士多德论环境方面的运气

【结论/参考文献】

道德运气的德性伦理学分析结论与参考文献

引言

伦理学界对有关运气问题研究的热议,是由威廉姆斯和内格尔于 1976 年发表同名论文--《道德运气》引发的。威廉姆斯通过道德运气的概念,揭示了传统道德体系的能动性局限及其评价困境。经由威廉姆斯提出及内格尔发挥,“运气存在”对于伦理学来说已是一件不争的事实,且运气问题已成为当代伦理学难以避过的话题。

作为一名运气论者,威廉姆斯认为伦理生活应该真实面对世界。他从“第一人称视角”出发来抉择生活,这样一个视角表达了一种多元的价值观,而道德价值只是其中之一。在其颠破传统道德价值那种无条件、至高无上性之后,他构造了两个情境性案例来破除传统道德之基的能动性。他认为,由于个体内在动机的复杂性,我们难以依据能动性掌控所有的状况。尤其,在一些相互冲突的情境中,仅仅从能动性出发,不可能为我们的行为取得辩护。在此意义上,基于日常经验的反思,他看到了运气最直接的评价性意义,并试图为运气在伦理学中赢得一席之地。

于此,引起了当代伦理学的争辩。其中,激进的动机论者和后果论者是最激进的的反驳着,他们一方强调能动性的独立自足,而对实际的后果视而不见;另一方,只关注实际的后果,而对所产生后果的缘由不闻不问。而较为温和的反对者,试图一定程度上中和二者,内格尔便是其中的典型。然而,内格尔的目的是维护我们基于能动性之基的评判的一致性。因而,他不是一位真正的运气论者,尽管他虽然对运气下过明确的定义,并较具体的区分了运气的种类。因为,他关注的是责任与运气之间的关系,试图通过一种承认的让却,来维持道德评判的连贯性。因此,当代道德运气问题因两种相互冲突的道德直觉之间的自我纠结而凸显出来。

古希腊人对运气有着高度的关注,亚里士多德作为其中之一,且作为德性伦理学的创始人,其对运气有着独特的看法。他把伦理生活建立在德性的之基础上,德性(伦理德性)经由后天习惯养成,体现行为者自身的能动性努力。然而作为一种经验理性,德性本身并不是自足的,一方面的养成受到某程度运气的限制,另一方面他的施为也受到一定程度运气的阻碍。亚里士多德德性伦理学的视野下,确实较为全面合理的容纳了运气,但他也充满了冒险,某种程度上种下更深的运气问题。

以威廉姆斯为代表的运气论者,强调运气干扰的真实性,反对道德评价仅仅局限于纯粹的能动性上。这激起了反对者--激进的动机论和温和动机论、后果论,基于不同的角度与立场的反驳。两种相互冲突的道德直觉之间的自我纠结,使得运气问题在当代伦理中得以凸显。尽管道德运气的概念在当代颇具争议,但运气问题已然成为伦理学难以越过事实。因而,对伦理学来说,重要的不再是运气是否存在,而是我们应当赋予运气多大的伦理价值。与这些相互对立的意见不同,在亚里士多德德性伦理学视野下,不仅正视运气的存在,且较为全面及合理的考察了运气的伦理意义。

第一章 道德运气与当代伦理学关于运气的争辩

道德运气问题揭示的是运气对伦理的扰动,由此,引发了当代学界的热议。威廉姆斯通过聚焦行为结果的评价性视角,希望为运气在伦理学中赢得一席之地;而内格尔着重于责任与运气的关系,虽对运气做出承认性让步,但仍以维护传统道德体系的基础为根本。同各派争论一起,使得运气问题在两种相互冲突的矛盾之间得以凸显。

1.1 道德运气概念的阐释

1.1.1威廉姆斯的阐释

乔·芬博格是当代学界最先注意运气问题的学者,并看到了运气与能动性[1之间的紧张;但引发学界关于运气问题后续热议的是威廉姆斯那篇具有典范意义的文章--《道德运气》。在其文中,威廉姆斯指出:仅仅从动机、意图等能动性正当层面上,不尽可能为行为者所有的行为提供辩护。在日常生活中,由于我们只能依据行为所产生的后果,通过一种回顾式的反思,才能够给出正确的评价。在行为者的个人计划于行动中,行为者往往会遇到超出其能动性所能把握之外的偶然性因素干扰。用威廉姆斯的话来说,运气“与那些对结果而言具有本质意义但却处于行为者控制之外的因素有关”[2].由此,我们可以说他是在一个聚焦于行为后果的评价性角度上来谈“道德运气”的。

从个人计划及其行为辩护的视角来考察,威廉姆斯把运气划分为:外在运气与内在运气。所谓外在运气就是外在于行动计划的运气,主要是指超出行动者能力所及、意料之外的偶然性因素。它的介入会直接影响行动计划的实施,或导致行动计划的失败,致使我们的行动选择最终失去辩护;使我们运气的符合性地成为某种人,而非认知上成为某种人。它是未受个体所控制的外部因素,其本身与计划之间只具有一种偶然的关系,但却能影响到计划施行。内在运气是指内在于他的计划的运气,是人的生活计划与行动本身就蕴含的许多不确定因素,具有一种内在性甚至必然性。作为社会性的人,我们与他人的关系就构成了生活计划的一部分,单方面的个体并不能完全控制这种相对的关系。很多时候行动计划本身就存有潜在的危险因素,如若预设条件无法得到满足,就可能导致行动失败。为了论证他的观点,威廉姆斯构造了两个情境性案例:

案例 1:画家高更出于对绘画艺术的热爱,出于对自我艺术才能的执着,尽管他意识到社会的一般要求,但他依然选择抛家弃子,独自前往大洋孤岛去钻研他的画技。对于他所采取的这个行为抉择,只有等到实际后果出现之后,才能予以评价--(1)如果他成功地成为一名伟大的画家,那么他的行为可以道德辩护;(2)如果他没有成功地成为一名伟大的画家,那么他的行为就无法得到辩护。[1]

案例 2:一名粗心大意的司机在驾车途中撞倒了一个在他面前突然横穿马路的小孩,而另一名同样粗心大意的司机却没有遇上这样一个小孩。于是,对于这两名在能动性层面同样存在过失的司机,我们给出的评判是不一样的--(1)对于撞倒小孩从而造成糟糕后果的司机,我们会给予严厉的谴责;(2)对于没有撞倒小孩从而没有造成糟糕后果的司机,我们不会给予那么严厉的谴责甚至给予谴责。[2]

在这两个案例中,威廉姆斯让我们了解到运气存在的经验性事实,并认为运气使行为及后果产生了实际变化,且认为道德评价实际上依据运气所引发的现实后果来评判的,甚至我们应该据于实际的后果来评价。在案例 1 中,行为者在某种意义上可以说并未有道德的过错,而只是主观上情感淡薄;但是案例 2 行为者则有主观上的过失。在前一个案例中,对高更来说,在其去塔希提岛的路上是否发生车祸等致使他失去绘画的能力,这是外在运气;而高更是否具有绘画天赋,是内在运气。但,无论是内在还是外在的运气,只有当其运气好,在艺术事业上取得成就并未社会做出贡献,他才能证明自己先前决定的合理性,甚至是道德上的正当。换言之只有如此他才能得到辩护。在后一个案例中,只有当司机遇上坏运气,他的粗心才事实上暴露出来,我们才能对他予以有力的谴责。因而,就运气与能动性之间的讨论,有四种基本情况(表 1)。

不论是能动性上有“过错的”行为者,还是“无过错的”行为者,由于运气的扰动,而产生了不同的后果。在威廉姆斯看来,如若这些所产生的后果有道德上善恶区分,道德评价就不可能基于主体纯粹的能动性;我们需要考虑到运气及其所产生的后果。威廉姆斯通过对现实经验的反思,揭示主体能动性的局限性,想为运气在伦理学中赢得一席之地。

1.1.2内格尔的阐释

与威廉姆斯不同,内格尔的探讨着重点是责任运气的关系。他给道德运气的概念下了明确定义:“凡在某人所做之事有某个重要方面取决于他所无法控制的因素、而我们仍然在那个方面把他作为道德判断对象之处,那就可以称之为道德上的运气”.[1]难以避免的运气性因素,使我们在两种道德直觉之间纠结。面对直觉间的矛盾冲突,要解决由控制条件引起的一些道德评价时效问题,内格尔认为我们就必须在一定程度上承认运气的作用。

他概括了四种影响道德的运气类型:首先是生成运气,即你是哪一种人的运气,这不仅仅是你有意去做什么的问题,而且也是你的倾向、能力和气质的问题;内格尔认为道德判断不可能全然摆脱与性格气质、倾向这些确定性影响行为选择的因素的干扰,我们不大可能从一种简化的、单一的能动性立场进行道德评价及归责。从我们的经验观察人自身确实有着某些自然的倾向,人的道德感并非完全免于运气。我们天生的一些倾向性因素可能会促成某种动机,就像一些人更意欲行善而另一些反之。性格品质通常影响我们行为处事的特定方式,通过环境、教导施加影响固化为内在的品质。其次是行为结果运气,作为同样存在过失的两个主体,由于行为所造成后果的不同而受到的道德评判不同。比如我们对两个同样驾车的司机:一个刹车失灵撞死了意外跑到路间的孩子和一个刹车同样失灵但没有发生意外的司机会产生两种道德态度。对撞到小孩的司机而言,虽然那个小孩是否出现并不是他能够控制的,但他仍会产生内疚感,将自己的过失和不幸的后果联系起来;而那个幸运的司机则不然,他难以产生类似体验。对这种情况,有人认为如果我们能掌握更多关于司机的认知信息(如他们在行车前是否对车进行定期检查、保养等)就可以消除结果运气。但我们作为有限的存在者,无法对所有因素进行把握和控制。尽管行为主体并没有主观上的过失,但这个孩子死亡的事实上仍然会激发我们的道德情感。就像亚里士多德所说的,人对事物的认知最先是感知,而尤重视力。在生活中人们是最讲求实际的,我们难以免于一种效果上的考量。但“善没有被发掘到地面上的时候是不会闪光的”[2],我们总是习惯以“实”确“真”,其结果是我们总难以免于运气的干扰。人的感觉往往欺骗了我们的判断,人们易于将坏的结果与恶的动因接连上,好的结果则比较容易与人的善因联系起来。再次是环境运气,即人们面对不同的问题和境遇的运气要求我们去做的事,我们所面临的道德检验,在很大程度上是由不受我们控制的因素决定的原因方面的运气。我相信对自身限制的超越是人性崇高的一面,因而一颗坚毅而良善的心可以经受极端的恶劣环境。但人类价值并不是自身就存在的,显然道德观是在一种后天环境中发展和形成。因此,一个好的环境是有利于良好的品格的塑造,而坏的环境则可能产生对我们品格的发展造成不好的影响。而环境好坏与否某种程度上并不由我们所控制。比如生活在纳粹时期国内的德国人处于纳粹政府胁迫下干了邪恶的事而受到谴责,但同时期生活中其他地方的德国人却免于政府的胁迫,没有犯下屠杀犹太人的罪恶,但这些人如果处于同样的情况下并不一定比国内的人好多少,这种不同的政治环境对人们的道德评价构成了一种运气。齐格曼鲍姆认为在这种情形中纪律已经取代了良知,“道德谴责几乎不再依附人的自然秉性”[1],道德判断被取消了。在现代社会,由于行动和结果之间充满了大量不相干的行动者,让我们看不清行动的后果,导致了道德盲视现象,这是现代性“平庸的恶”的根源。最后一种是先前环境决定的运气,主要与意志自由相关。内格尔说“如果意志本身的行为是不受意志控制的先前环境的产物,人们又如何能够对赤裸裸的意志本身的行为负责。”[2]显然根据控制原则的要求,我们将不对任何事情负道德责任。我们的生活是彼此限制、相互约束的多种因素构成的网络系统,在它之上任何因素都受到制约。

总而言之,依据内格尔的看法,对行为者的善恶判断关涉许多复杂的因素,不可能仅凭动机就做出评判。考虑到具体个体、复杂动机、处境、关系等因素,道德在使用过程中难以免疫这些因素的影响,道德责任的界定超出了原初的限度。我们现实的生活世界并不是那么尽善尽美,人们的能动性很难全面的掌控生活,我们不仅对自己可控的部分承担了责任,同样也担负了不可控的运气性部分的责任。

1.2当代争辩的三种反对者

毫无疑问,运气性因素的介入给道德评价及道德责任的归属带来了挑战和困难。对支持能动性评价标准的人来说,将评价尺度由能动性之内转到能动性之外或扩展到能动性之外,将道德领域可控的主体性因素扩展至难以掌控的偶然性因素,这会使得对行为者评价和责任的归属失去连贯性、一致性,从而缺乏说服力。

因此,这部分反对者仍然坚持道德与能动性之间关联的一致性,极力地把运气的作用消减到最低限度。但,另有一部分反对者认为,我们只需彻底的把作为唯一尺度,运气就不会产生任何实质的困扰。因为在其道德体系中,道德评价只需考察实际的情况,而不必注视所发生的情况是究竟是能动性的掌控还是运气的干扰。这两种反对者,显然同现代道德哲学的动机论和后果论对待运气的回应方式是一致的。

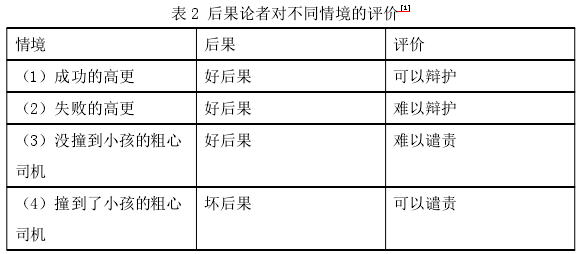

第一种是后果论者。作为一名运气论者,威廉姆斯常被误认为是后果论者。事实上,后果论者从来不会去关注行为的后果是否什么产生,因而,运气在他看来是全然不需考量的一个问题。无论运气是否改变了情境、条件等因素,后果论都只考察实际所造成的效果。对后果论者来,运气确然会改变后果,但其不会改变他们依据实际效果来评价的准则。他们只考察具体的行为所产生的实际效果如何,并不关心产生后果的缘由。因此,对后果论者来说,如果后果是好的,那么就得到相应的好评;如果后果是坏的,那么就得到相应的差评。对后果论者而言,行为后果是道德评价的唯一函数,除此之外别无其他量项。可以说,后果论,不仅清除了“运气”而且隔绝了“能动性”.对其来说,行为结果是好的,行为者就可以得到辩护或赞扬;行为结果是坏的,行为者就要遭受谴责。因此,后果论的评价情境就是如此见表 2.

第二种是较为温和的反对者。由于,从威廉姆斯那种日常经验的省察中,我们意识到直觉Ⅱ的不可取消。就运气事实上给行为带来难以预料到的变化且影响人们的道德评价,在此意义上,这些反对者承认运气的存在,内格尔就是这些反对者之中的典型一员。在他那句充满承认的定义中,我们也许以为他是一个运气论的支持者。然而,我们细致的审查,内格尔说的是把处于“那个方面的他”当作道德评判的对象,而不是把“那个他所无法控制的(运气)方面当作道德评判的对象。换言之,道德评判依然就行为者及其能动性而言,并不是针对运气及其结果来评价。显然,这种判断不同于那种客观性的事态评价,而是对行为主体的评价,具体来说是就主体的能动性做评价。因此,内格尔的评价准则仍然是基于直觉Ⅰ:道德必须与行为者及其能动性相关,道德评价必须是针对行为者及其能动性的评价。无论行为是否受运气影响,只要我们从”道德“的视角来看待它,就必须着眼于行为及其发生着的关系,考察行为者的能动性状况。内格尔深信,作为意志自由的主体,行为者的行为既然是经由其自身自主发出,那么,就算行为遭受了运气的干扰,他仍然得对其行为负责。

因此,对于那个醉驾司机的案例,内格尔的评判态度是清晰的:”那个意外地撞倒一个小孩的卡车司机……如果他毫无过失,他会对他在这起事故中所充当的角色感到可怕,但不必责备他自己……但是,如果司机是因为哪怕一点点疏忽而存在过错……如果这一疏忽到了小孩的死亡,他就不会仅仅是感到可怕了。他会为小孩的死而责备自己。这件事情之所以构成道德运气的一个案例,就在于如果没有出现要求他突然猛力刹车避免撞倒小孩的情况,那么,他本来只需轻微地责备自己。在这两种情况下,疏忽是同样的,而司机无法控制一个小孩是否跑到他行车路线上来。“这意味着,行为者是受到谴责还是赢得辩护,只跟他的能动性有关;只有能动性的状况,才是做出道德评价的基本函数。但是,他们所受谴责或辩护的程度大小,却跟运气有关;不同的运气使得同样的能动性造成不同后果,从而在评价取向一致的前提下引发评价程度的差别。(见表 3)

在内格尔这种评价性框架的影响下,一些反对者采取强化道德与能动性之间的连接(直觉Ⅰ),甚至从论证上予以细致化及激进化,由此呈现出两种路数:

一种是,反对者依据”道德评价“与”道德应得“的二分来论述:前者是针对某个行为的判断(即事实性判断),后者是行为者基于能动性所应得的道德地位。在理想的状况中,我们总希望像种瓜得瓜、种豆得豆一样,全然依据行为者的能动性具有的善恶属性来对进行评价,达到道德应得。但,运气的介入使得行为者的行为及后果无法清晰的显示他的能动性;同时,由于评判者的认知局限性,人们往往能把握的只是眼前的实际情况,而对行为主体的内在世界难以辨明,因而,道德评价并不总是依据于”道德应得“来进行。尽管运气不会影响行为者的能动性,但它却会影响这种能动性的具体呈现方式,以及周遭评价者对于能动性的认知基础。这样便形成了两种不同的尺度,一种基于”应得“,另一种基于运气所产生的结果(实得)。在现实生活中,后者通常容易取代前者而支配人们的道德评价。但是,反对者认为,这种情形是全然可以避免的。只有我们对行为者及事态的信息掌握更加充分,就能免于运气的干扰,从而使道德评价聚焦于能动性且不被运气所左右。

另一种是,如若说内格尔只是程度上对运气影响道德评价给予承认,同样上述反对者也承认在信息掌握不充分的情形中,道德评价会受到运气的影响。然而,作为更加坚定的激进动机论者认为:运气也许带来了影响,但它影响的只是行为者的形象或评价者的感觉,而不是行为者的道德地位;只要我们坚持把能动性作为道德评价的唯一项量,运气就不可能介入道德评价。

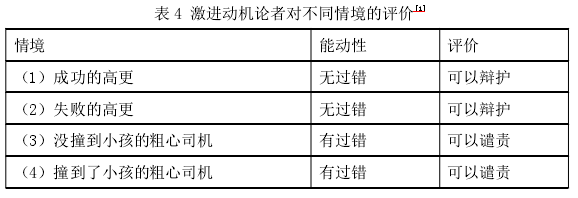

第三种是激进的动机论者。在这些激进者看来,案例 2 中那两个同样粗心的司机在道德上没有什么不同。因为”行为者的道德地位是一种与‘内在’维度(他们的意图和倾向性)有关的事情“.对遭遇不同运气及后果的行为者,评价者虽有不同的心理感受,但不必给出不同的道德评价。如果我们能够坚持这点,那么”道德运气“所带来的问题就比威廉姆斯所论证的小得多。对这些激进者来说,道德评价的表框如下:(表 4)

1.3关于道德运气的实质性思考

道德运气最直接的呈现乃是一个评价性问题:运气是否能作为道德评判的对象。由威廉姆斯及内格尔的阐释,我们可以看到这样一个评价性困境:一方面是如果我们把受运气影响的部分排除在道德评价之外,事实上我们很难对什么事情负责。另一方面,如果我们把运气作为道德评判的对象,我们就与主张控制条件伦理观相悖。实际上由于人自身的不纯粹性,没有人能够客观的做到不偏不倚,建立在此基础上的现代道德诉求是绝难实现的;就算能够实现,也只能是简单粗暴的。

人们一般从”应然“的理想高度来把握道德。我们认为,一件事是某人应当去做的且他有足够的能力去践行,但他却不作为,我们就可能对他进行道德谴责,认为他不负责任。在此,我们实际上预设他人具有对道德事件的发生或控制自己道德的行为完全的控制能力。在规范伦理学的语境中,具体表现为我们坚信作为一个理性的人对”应当性“的某些原则都该服从,这是我们对行为做道德性评价的前提条件。内在性的动机必定要通过活动转为现实,其正当性取决于是否符合普遍性的推导原则。我们据此评判一个行为正当与否。而关键在于我们能否全然从一个客观的立场进行理性推理。因为作为一个整全的个体,客观性的视角并不是其全部选择。他可能从个人视角出发来行动,且个人视角并不必然导向一个自利的行为,同样可能导向一个分外责任。对此,威廉姆斯认为个人视角的无法消除,使道德评价总是一定程度的受制运气。通过道德运气这个概念,威廉姆斯让我们意识到一个非常规的现象:就一个行为正当与否,我们经常会产生模棱两可,相互冲突的直觉,发现做出一个公正客观的道德评价如此艰难。复杂的内在动机,其本身也混杂不清,我们很难确切地辨明”道德行为“是出于”道德动机“,洞悉他人的内心世界是一件困难的事情。通常人们被给予一种道德形象,这些行为者或实配这个赞扬(谴责),或者不实配这个赞扬(谴责),这并不完全在我们的能力控制范围内。素常一个行为可能蕴含诸多复杂因素,且这些因素与一些偶然性、风险性因素相关联。人们情感、欲求、品质等各种因素都可能对行为的发生或阻碍产生实质性作用,我们很难做到整全性掌控。因而,我们也持有一个运气性的信念,我们并不是全然从不偏不倚的立场来施为,或评判他人的行为。我们易于倾心那些导致好结果的行为,厌恶那些导致恶的结果的行为,并称赞或谴责。只要行为者表现出对他者的同情和关心往往能得到赞扬,我们并不十分关注它出自何种道德动机。当我们深入的了解所隐含的运气性因素时,我们就可能会陷入评价的两难困境。之所以有道德运气体验,很大程度上是因为我们内在的具有一个根深蒂固的道德直觉:认为每个人只需为自己所能够控制的部分负责,运气的部分则不应成为道德评判的对象。由于偶然的机缘,运气事实上进入到道德评判之中时,我们因好的运气而庆幸或因坏的运气而沮丧。在我们的平素生活中,这样的事例屡见不鲜。很多时候我们很难断定一个行为应不应得道德上的赞扬或谴责,在这些情境中,我们认为他们遭遇道德上幸运或者不幸。

两种不同道德直觉之间的自我纠结,使得运气问题在当代伦理学界得以凸显。一方面,人们只需为自己所能够控制的部分负责,运气的部分则不应成为道德评判的对象(直觉Ⅰ);另一方面,由于人们习惯于把好的结果与好动因及坏的结果与坏的动因联系起来,以致在日常生活中,人们总是易于根据实际的后果来做评判;因而运气性因素在这种连接中介入了评判(直觉Ⅱ)。直觉之间的冲突,背后是对其所珍视的人类价值之核心的扞卫。因此,我们道德评价不能简单的辨明主次之分或根据任一种来取消另一种,而应更均衡的权衡二者。威廉姆斯认为,伦理生活应当真实地回应世界,为此人们有必要放弃”道德免疫于运气“的现代信念,从古典哲学中去汲取养料,来重建一种规模更大、更加注重生活整全性的规范性的”伦理“的框架。放弃”道德免疫于运气“并不是说把道德领域让位于运气,而是对运气做一个权衡。