(三)宏观经济政策对高GDP增长速度具有强烈偏好改革开放以来,稳定是我国“压倒一切的首要目标”.在经济层面必须通过高增长创造出必要的新增就业和收入增长,以求实现社会稳定目标。这就决定了我国宏观经济政策调控中,必然要对GDP增长速度设定一个较高的目标。上世纪90年代,我国宏观经济调控中对GDP增速就有一个7.2%的底线。2008年,在国际金融危机的严重冲击下,我国宏观政策调控中GDP增速的底线目标是8%.时至今日,即便调整产业结构和转变增长方式已成为国家的战略目标,但“稳增长”依然是与这两者并重的政策目标。这在很大程度上依附于我国以工业化和城市化为基本动力的经济增长模式。在这样的增长模式下,第二产业贡献了我国50%以上的GDP增长(见图 5)。在不同产业的对比中,第二产业的就业创造效应和工资收入效应都低于第三产业。只能通过更高的增长速度增加就业和维持必要的居民收入增长速度。由此导致国人对高增长速度的过度依赖,可称之为“速度饥渴”.在此背景下,保持GDP增长的高速度,成为我国宏观经济政策中压倒一切的目标。

(四)投资成为宏观调控的首要着力点一方面,工业部门具有较高的资本密集度,其迅速扩张必然要求投资的迅速增长。国际经验表明,工业化过程必然以大量投资作为基础。另一方面,我国的工业化充分利用了国际分工体系调整和国际产业转移的契机。这意味着,我国工业部门的技术进步和生产率增长面临更多的约束和不确定性。因此,促进投资的迅速增长成为实现我国经济总量迅速扩张的首要选择。这两方面决定了选择投资作为主要调控对象的必要性。我国企业的投资行为受宏观经济政策的影响较大。

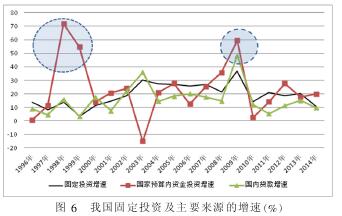

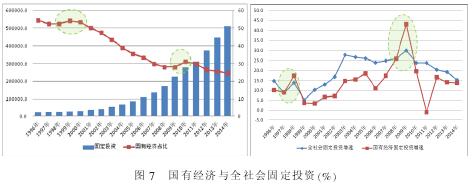

一般意义上,财政、货币和金融层面的政策措施,能够直接影响企业投资的融资成本、融资可获得性和投资收益,也能够影响企业在特定行业的投资准入程度。这些都能够直接影响企业的投资决策。不仅如此,我国政府还直接或间接通过国有企业成为投资主体。为了实现投资增长目标,政府可以直接推出投资项目,或者通过非市场化手段要求国有企业扩大投资。这些方面的因素决定了我国宏观调控投资的能力、效果较强。图6和图7可以看出,在面对危机时,政府预算内投资和国有企业投资的增长总会领先于整个社会固定投资的增长。同时,基于影响效果的考虑,固定投资应成为我国宏观经济政策的主要调控对象。宏观调控在投资和消费上的差异,决定了选择投资作为主要调控对象的可能性。

(五)国际收支平衡更多的是被动结果基于我国经济增长模式的特征及其导致的国内供求结构性差异,对贸易顺差有必然的要求。从我国工业化进程的国际背景出发,维持高出口增长和高贸易顺差是有国际市场支持的。对于宏观经济政策而言,关键是要利用出口退税、出口补贴、出口信贷、汇率和资本管制等政策措施,推动出口的高速增长,维持巨额贸易顺差状况。因此,除了改革开放初期,外部平衡不可能是我国宏观经济政策追求的目标。我国作为东亚全球价值链上的加工和组装中心,吸引了出口导向型FDI的大规模流入,在资本和金融项下维持FDI的净流入状况。特殊的汇率制度安排和严格的资本账户管制政策相结合,使资本和金融项下的其他私人资本处于净流入状态,官方储备资产成为我国资本净流出的渠道。总体上说,我国国际收支平衡的实现模式是:利用官方储备资产项下的逆差,平衡经常项目顺差与私人资本流动顺差。服务于非均衡增长模式,经常项目顺差是宏观政策追求的目标。

(六)金融体系由政府控制下的银行为主体为了更有效地实现投资和增长目标,政策层面需要具备直接控制金融体系的能力,而不能完全依靠市场机制去影响和引导金融体系的行为。这一理念从根本上界定了我国金融体系的特点:利率控制下以银行为主导的金融体系。这一金融模式适应了我国过去几十年中工业化过程的要求。在经济发展初期,为了克服储蓄缺口对国内工业部门发展的制约,政府必然要控制金融部门的信贷分配和价格,以此促进优先部门的资本形成。适应这种需求,在政府干预之下形成了以银行为核心的金融体系。一方面,通过价格控制和信贷配给政策,满足工业部门对低成本资金的需求;另一方面,通过维持刚性的存贷利差和限制金融市场发展,保证银行的收益和主导地位。这是一种自我强化的政府金融干预。对于银行而言,强制储蓄的政策能增加整个社会的储蓄供给;限制金融市场发展、资产替代的政策,保证了整个社会的储蓄大部分流向银行体系,而刚性的存贷利差保证了银行的收益率。对于工业部门而言,优惠的信贷政策与货币、财政政策结合在一起,可以保证企业部门的收益水平,政府控制下的信贷分配也可以抑制新企业的进入和竞争程度的提升。对于政府而言,通过这样的金融安排,可以达到发展工业部门、解决就业和促进经济增长的目的。在这样的金融模式下,工业、银行都获得了利益。因此,无论是工业部门的主导企业还是大银行,甚至是政府本身,都不愿轻易改变这种金融模式。此种金融模式下,实体经济部门的融资需求高度依赖银行体系。