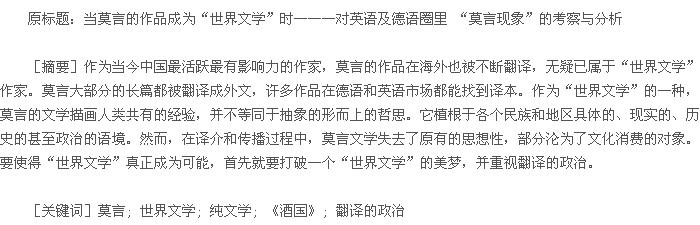

“世界文学”究竟是指世界上已经存在的所有文学,还是将由各个国家、地区文学交汇交融而成的理想状态? 这似乎是一个言人人殊、无法获得一致意见的问题,但美国学者大卫·达姆罗什( David Damrosch) 从文学的“流通”角度,把“世界文学”界定为转换为另外一种语言的阅读方式,确实体现出了一定的洞见。①按照这样的思路,作为当今中国最活跃最有影响力的作家、在海外也被不断翻译且拥有大量读者的莫言,无疑属于“世界文学”作家。2012 年获得诺贝尔文学奖,使莫言及其作品再一次吸引了世界的目光,针对其小说创作的评论不断出现。本文就将对莫言小说在英语和德语世界的翻译和研究情况作简要的介绍,分析因翻译而引起的问题,借此探讨中国当代文学创作和世界文学的关系。

一、莫言作品在英语圈和德语圈的翻译出版情况

莫言的文学创作始于 1980 年代,1985 年发表在《中国作家》上的中篇小说《透明的红萝卜》被公认为其在国内的成名作。境外对莫言的译介在 1988 年就已经开始了。1988 年在名为《中国文学》( Chinese Litera-ture) 的杂志上,莫言的中篇小说《民间音乐》第一次被翻译成英语。②1989 年,该杂志又刊登了莫言的《白狗秋千架》和《大风》。③同年,莫言的《枯河》收录于《中国当代短篇小说集》。④随后,1991 年,香港中文大学出版社也出版了莫言的一些短篇小说。⑤然而,真正使得海外读者注意到莫言的作品是他创作于 1986 年的《红高粱家族》。该书的法语译文出现于 1990 年,德语和英语的翻译都始于 1993 年。① 英语和德语译本的接受情况都非常好。英语译本在1994 年和 1995 年两次再版。在德国,1993 年鲁沃尔特( Rowohlt) 出版社出版该书后,1995 年重印了两次。

2007 年瑞士的联合出版社( Unionsverlag) 又重新出版了该书。今年,该书又多了一个新版本。

莫言在海外( 尤其是德国) 的受欢迎一定程度上要归功于电影《红高粱》的成功。1988 年张艺谋带着他的电影《红高粱》远赴柏林,该片获得了当年第 38 届金熊奖。次年,该片又再次获得布鲁塞尔国际电影节青年评委最佳影片奖。电影的成功为莫言作品在德国的翻译和出版打下了基础。在《红高粱家族》德语版本出版之初,副标题上赫然写着“电影红高粱的同名作品”。莫言对此并不避讳,曾多次提到电影对其作品在海外传播所起到的积极作用。他后来甚至将电影《红高粱》的台词写进自己的小说《酒国》。在《酒国》中有着一句俏皮的表达: “好酒好酒,好酒出在俺的手。喝了俺的酒,上下通气不咳嗽; 喝了咱的酒,吃个老母猪,不抬头! ”②前半句来自张艺谋改编的电影《红高粱》中的插曲《酒神曲》,后半句来自《红楼梦》第四十回《史太君两宴大观园 金鸳鸯三宣牙牌令》。

莫言在德语世界被翻译出版的作品除了《红高粱家族》外还有: 《天堂蒜薹之歌》( Die Knoblauchrevolte) ,该书由鲁沃尔特出版社于 1997 年出版,1998 年和 2009 年又两次再版; 《酒国》( Die Schnapsstadt) ,该书由瑞士的联合出版社于 2002 出版,并于 2005 年和 2012 年两次再版; 《枯河》( Trockener Flu? und andere Geschicht-en) 1997 年由项目出版社( Projekt - Verlage) 出版; 《檀香刑》( Die Sandelholzstrafe) ,由岛屿出版社( Inselver-lag) 于 2009 年出版,《生死疲劳》( Der überdruss) ,分别于 2009 年和 2012 年由霍勒曼出版社( Horlemannver-lag) 和岛屿出版社出版。③ 由于莫言小说在德国图书市场的反应较热烈,今年卡尔·汉泽尔出版社( CarlHanser Verlag) 即将译介《蛙》。

以上所提到的德语出版社都有着出版中国现当代文学的历史。例如,瑞士的联合出版社除了曾出版过六卷本的《鲁迅文集》外,还出版了阿来、莫言、张洁的作品。而项目出版社则出版过一批中国当代文学作品,其中包括冯骥才、李锐和残雪的作品。卡尔·汉泽尔出版社早在 1980 年代就开始关注中国当代文学。

该出版社出版的《沉重的翅膀》到 1987 年时就印行了七版。④ 但总体而言,目前中国现当代文学在德国的图书市场所占的份额仍不大,对中国现当代文学感兴趣的出版社也较为集中。

从 1993 年至今,莫言的小说在德国经历了三次出版高峰,第一次即上文所提到的由于电影《红高粱》所带动的影响,第二次是 2009 年的法兰克福书展,莫言远赴德国,使德国媒体和图书市场对这位作家再次充满了兴趣。据说莫言、余华和苏童在法兰克福书展上的演讲现场挤满了热情的听众。⑤ 这次书展直接促成了《檀香刑》的出版。⑥最近的一次高峰便是 2012 年诺贝尔文学奖的揭晓。如今德国图书市场上的文学类作品,每两本书中可能就有一本是翻译作品。⑦ 出于市场的考虑,德国出版社对翻译和出版亚洲作家的作品却持审慎态度。莫言是其中非常成功的一例。维也纳大学的苏珊娜( Susanne Weigelin Schwiedrzik) 教授告诉笔者,莫言的小说在德国有很多版本都是平装本印行的,这意味着莫言的小说非常有市场。莫言作品的成功也许能推动更多的中国文学作品在德国的翻译与出版。

莫言在英语世界所翻译的作品和德语世界有所不同。其中,最受欢迎的作品是《红高粱家族》、《酒国》、《丰乳肥臀》、《生死疲劳》和《天堂蒜薹之歌》。莫言在英语世界的翻译则由美国的汉学家葛浩文( HowardGoldblatt,1939—) 担任。自 20 世纪 80 年代初投身中国现当代文学的翻译以来,葛浩文翻译了萧红、白先勇、李昂、贾平凹、李锐、苏童、王朔、莫言、朱天文等 20 多位作家的 40 多部作品,是目前英语世界最具影响力的中国现当代文学翻译家之一。

莫言小说在美国的译介也有三个高峰。第一个高峰出现在电影《红高粱》时期,这和德国的情况基本相同。但是葛浩文并非因为受到了电影的影响。他首先读到并决定翻译的作品是《天堂蒜薹之歌》。然而,出于对市场反应的考虑,他决定第一本先翻译《红高粱》。① 第二次高峰大约是在 2000 年,此时葛浩文翻译出版了《酒国》,并在美国的文学评论杂志《今日世界文学》( World Literature Today) 刊登了一系列介绍和评价莫言作品的文章。葛浩文为《酒国》亲自操刀了一篇评论文章,后面我还将详细谈到这篇评论。第三本重要的翻译作品是《生死疲劳》。2009 年出版以后,美国俄克拉荷马大学美中关系研究所设立了纽曼华语文学奖,第一届的获奖作品是莫言的《生死疲劳》。为此,《今日世界文学》杂志还刊发了一辑莫言文学专辑。

在美国,中国现当代文学的翻译和出版也并非易事。出版市场的规则极其残酷,商业性的出版社不愿意花费时间卖销量小的作品。根据葛浩文自己的介绍,作品放在书店里两个星期还卖不好,就把它收回、毁掉。目前美国出版的当代中国文学作品主要是小说,每年大概出版 3 ~5 本,销路是书店和出版社最关心的问题。② 截至 2009 年,《红高粱》在美国已先后重印销售了 2 万本,这对于当代中国文学作品来说,已经很了不起了。③ 总体而言,截至目前,莫言大部分的长篇都已被翻译成外文,许多作品在德语和英语市场都能找到译本。

二、对莫言作品的评论情况

莫言作品在海外的译介必定带来对其作品的评价。海外对莫言作品的评论主要来自大众媒体和学术出版物两部分,分别体现为书评、学术评论和学位论文。④ 但大众媒体与学术评论也经常交叉,葛浩文就经常在报纸和杂志上撰写书评和评论文章。尤其是诺贝尔文学奖公布以来,美国和德国的大众媒体更是直接邀请学术知识分子对莫言的获奖进行评论。

早期对于莫言文学的研究可以追溯到 1990 年代初期,此时他的《红高粱家族》也刚在海外出版。1990年在美国召开了一次名为“当代中国小说及其文学传统”( contemporary Chinese fiction and its literary anteced-ents) 的会议,以探讨文化大革命结束以后的中国当代文学与五四文学传统之间的关系。会议的论文于 1993年整理出版,其中收录了王德威( David Der - wei Wang) 与杜迈可( Michael S. Duke) 分别撰写的两篇有关莫言的论文,这也是美国对莫言作品较早期的研究。杜迈可对莫言文学的评价很高,他认为莫言的作品中所描绘的农民形象和五四传统有着紧密的联系。与 1949 ~1977 年间出版的许多作品不同,莫言的小说深刻地刻画出了在不公平的社会体制中农民痛苦的生活现状。⑤ 他的小说描绘了 1980 年代中国国民身体的、物质的、精神的和心理的世界,其中所包含的社会、政治和文化内容比一般的社会科学研究所能传递得更多。⑥杜迈可认为即便在莫言较为“官方意识形态”的作品中,也包含着对于不公社会结构的控诉。

杜迈可的解读在对莫言作品的研究中非常典型。这些早期研究也从一定程度上奠定了以后研究的基调。莫言的海外研究有如下一些基本特点。

首先,莫言常常被认为是描写农村生活或农民的作家,王德威在他的评论文章中也将莫言的文学归纳为乡土文学。然而与一般乡土作家不同的是,他认为在莫言的文学中有两股相冲突的乡土力量,一种是对乡土传说的怀旧,另一种是对现实无情的描写,它将怀旧记忆撕碎。⑦ 在 90 年代初期,莫言的《酒国》和《师傅越来越幽默》等以虚构的都市为背景的小说都还未发表,于是评论不可避免地集中在农村和农民问题上。① 可是,“乡土作家”、“农民文学”的标签一旦贴上,就很难再撕掉了。这些标签一直成为评论莫言小说的主流词汇,而莫言的文学创作却总是有意识地想要突破这些评论。②

其次,西方的学者,包括文学和历史研究领域的学者在 80 年代末和 90 年代初都不约而同地对莫言感兴趣。他们觉得能够从莫言的小说中了解当代中国的历史和社会现实。改革开放以后,西方学者对中国充满了好奇,文学则成为他们了解中国历史和现实的一种方法。于是,对莫言小说的解读总是和中国历史问题纠缠在一起。研究者们非常关心的一个问题是作家或知识分子对历史和政权的态度,即莫言文学和官方意识形态的距离。与莫言获得诺贝尔文学奖之后出现的评论基调不同,早期的文学评论倾向于把莫言放置在主流意识形态的对立面。例如,王德威在另一篇评论《莫言的文学世界》( The Literary World of Mo Yan) 中运用了“从官方历史到非官方历史”这样的标题。他认为革命的历史观总是“不证自明”,而莫言这一代的作家对历史叙述的批评值得注意,在莫言奇特的小说叙述中所展现的社会结构的解体是一种新的历史力量。③ 他认为推动莫言小说叙述的根本力量是历史,而莫言小说的想象最终挑战的也正是历史。作为美国高校教材使用的《哥伦比亚东亚文学史》也认为,莫言的《红高粱家族》排斥了官方的“英雄民族主义”( heroic national-ism) 历史叙述。④ 这一研究基调在德语圈的学者中也很明显。研究当代中国历史的苏珊娜教授对莫言的关注也出于类似的原因。她认为莫言小说的贡献在于它们提出了一种反思历史、重新书写历史的可能性,莫言用文学作品来重新书写历史。苏珊娜认为中国当代“大历史”的写作都是基于主流的官方意识,而进入 80年代以后,从中央到民间都在重新思考怎样书写 1949 年后的建国历史,这在 1981 年《人民日报》所刊发的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中表现得尤为清楚。而莫言的出现正是基于这样一种时机。⑤ 苏珊娜个人的研究兴趣很大部分集中在农村饥荒,因此她个人非常重视莫言后来的《生死疲劳》。

最后,研究者们倾向于分析文学和艺术表现形式所包含的政治含义。例如,梅仪慈( Feuerwerker Mei Yi- tse) 在她 1998 年探讨知识分子和农民的书中也曾提出过作家能否突破政治的界限、获得文学的自主性这一问题。她将叙述上的“我”看成一个意义表达的重要标志。从莫言的叙述中她看出莫言和农民的关系有内在矛盾与紧张,而作家与政治的关系可以由此引申。写作于 1980 年代的作家在她看来已经不再听命于政治和历史了。⑥ 另有论者指出,莫言复杂的叙述打破了原有社会现实主义所推崇的客观现实的叙述模式,表明一种与过去政治形态的诀别。⑦ 当然,在莫言获得诺贝尔文学奖之后,有些批评的声音。如美国小说家孙笑冬( Anna Sun) 和加州大学河滨分校的教授林培瑞( Perry Link) 曾在《凯尼恩评论》( Kenyon Review) 以及纽约时报的中文版和《中参馆》( China File) 上撰写文章批评莫言“病态语言”⑧。这表面上看起来是一些有关写作语言的论争,其背后隐藏的还是一个有关意识形态的讨论。林培瑞和孙笑冬都认为莫言的问题在于受到专制政治体制的影响,在他们看来莫言很大的一个问题在于失掉了中国文学语言上的美学传统,且被政治“污染”。⑨但是,以上各种提法是否有效? 或者说我们应该怎样理解文学的真实和现实的关系,笔者想就莫言的一篇小说《酒国》及其在传播中出现的问题谈一下自己的看法。尽管这可能和本文所设定的介绍英语及德语圈中的“莫言现象”略有偏离,却也许会形成一种观点鲜明的“对话”,并最终回答本文在开头部分提出的何为“世界文学”的命题。

三、《酒国》———一个个案分析

( 一) 消解于文本的真实

《酒国》是莫言自己较为满意的作品。它讲述的是某省人民检察院的特级侦察员“丁钩儿”遵循上级命令前往酒国市,调查政府官员食用婴儿的事件。丁钩儿带着上级的指示来到酒国,却被酒国当地官员贿赂,邀约参加各种酒席,不擅长喝酒且没有酒量的丁钩儿经常喝得烂醉如泥,最终在酩酊大醉后,淹死在厕所里。

酒国市是怎样的一个地方? 故事发生在何时? 这是一个“无论从地球上哪个地方,您都可以乘轮船骑骆驼骑毛驴甚至骑着一头老母猪到达”的地方。“条条大路通罗马,条条水沟流酒城”( 第 241 页) ,这是一个世界上最美丽的地方。酒国是一个酿酒和饮酒成风的地方,而酒国市吃婴儿的代表———市委宣传部副部长“金刚钻”拥有千杯不醉的酒量。“四十年前那个万民欢庆的月份里”,他在“母亲的子宫里扎了根”,众人一般地“兴奋得如痴如狂”,而他“是狂欢的产物,副产品”( 第 24 页) 。酒国可以是中国地图上任意一个人口在百万的中小城市,酒国仿佛讲述的是新中国历史的一段寓言,它像鲁迅笔下的 S 镇,拷问的是一段狂且疯的历史。

当侦察员“丁钩儿”带着一支“六九”式连发手枪来到酒国市时,他一心想着要侦破一个特大案件,在与酒国市委宣传部副部长“金刚钻”的斗智斗勇中,终于在不知不觉、半推半就中吃了“镀金的大圆盘”里端坐着的“金黄色的遍体流油、异香扑鼻的男孩”( 第 42 页) 。

然而,对于这吃下的到底是不是男婴,读者和侦察员“丁钩儿”一样无法确认。根据“金刚钻”的解释,“吃过我们酒国婴儿的人,有德高望重的领导人,也有世界五大洲的尊贵朋友,还有国内外大名鼎鼎的艺术家、社会名流”,而那婴儿却也看似是用无数种原料做成的。“男孩的胳膊,是用月亮湖里的肥藕做原料,加上十六种佐料,用特殊工艺精制而成。这是男孩的腿,实际上是一种特殊的火腿肠。男孩的身躯,是在一只烤乳猪的基础上特别加工而成”( 第66 页) 。头颅是一只银白瓜。他的头发是最常见的发菜。这不可能是真正的男婴。当金刚钻“用一把锋利的小刀,啪啪啪把另一条胳膊切成几十片。他挑起其中一片,举到丁钩儿面前”,而丁钩儿也确实看明白了这胳膊是用五眼藕做成的,听明白了嚼藕时的咯吱声。他接过刀“把刀刃按到男孩胳膊上。刀子像被磁力吸引一般,滋一声,把胳膊一样的藕切成两段。他扎起一片胳膊,闭闭眼,塞到嘴里。哇,我的天。舌头上的味蕾齐声欢呼,腮上的咬肌抽搐不止,喉咙里伸出一只小手,把那片东西抢走了”( 第 67 页) 。读到这里,读者和丁钩儿一样的迷糊,不知道这“婴儿”到底是不是婴儿。我们应不应该相信“金刚钻”的话? 既然德高望重的领导人,世界五大洲的尊贵朋友,国内外大名鼎鼎的艺术家、社会名流都曾吃过,那又怎么会是男婴呢? 读者也可以将这段理解为政治隐喻。

《酒国》除了这个侦察员丁钩儿的故事外,还有另外的两重文本: 酒国市酿造大学的写作爱好者、博士生李一斗与作家莫言的一组通信; 李一斗寄给莫言的一系列小说。如果意义可以只在丁钩儿的故事中建构起来,事情就会简单得多。但是,在《酒国》中,三重文本互相补充、穿插,构成了一个完整的酒国的世界。这三个层次中的任意一个都并非独立存在。丁钩儿故事中的人物往往出现在李一斗寄给莫言的一系列小说中,而这个作家莫言和博士生李一斗最终在李一斗所在的酒国市见面,遇到了李一斗写给莫言通信中形形色色的人。在李一斗寄给莫言的一系列小说( 例如《肉孩》、《神童》、《烹饪课》) 中的章节却也描写过酒国的人怎样生下并卖掉孩子,被卖掉的孩子又是怎样被放养起来,以及李一斗的岳母怎样在烹调课上教授大学生烹饪红烧婴儿的绝技。在李一斗与作家莫言的一组通信中,李一斗又一再强调吃婴儿事件的真实性: “酒国市一些腐化堕落、人性灭绝的干部烹食婴孩的事千真万确,据说有人正在调查,此案一旦水落石出,必将震动世界”( 第 76 页) 。读者似乎又可以相信吃婴儿是确切的事实了。

对吃婴儿一事的怀疑又会导致对“丁钩儿”故事的怀疑。读者必须要借助三个世界才能建构起意义的世界,但是这三个文本层面却又是互相矛盾、互为消解的。不存在一个统一稳定的意义世界。于是,单一的、唯一的“真实性”被消解。小说的最后一章为这些独立且相互联系的世界提供了一个完整的世界。作家莫言受李一斗之邀,来到了酒国市,莫言遇到了侦察员“丁钩儿”和李一斗所遭遇的人物侏儒余一尺、女司机和“金刚钻”,喝上了名酒“绿蚁重叠”,走在了当地着名的“驴街”上,赶上了“猿酒节”。真真假假,假假真真。

莫言对金部长求证说“我以为您真是个……吃小孩的恶魔呢……”而这些话则被李一斗慌忙打断。读者和莫言一样,到最后也没搞清楚酒国到底有没有吃红烧婴儿这回事。读者再一次遭遇了对于习惯性思维的挑战。托马斯·英奇( Thomas M. Inge) 曾指出,“莫言的小说和一般的史诗作品不一样,叙述经常在不同的时间轴上转换,因此读者自己去联系事件,在完全不知道真实的情况下组织成一个可以被理解的故事。”①真实性不再那么确定和具体。正是因为这些虚实交加、真假互映的文本关系,阅读从消极消费转变为积极的探索。

小说主人公莫言的出场,并未能用现实消解虚构中的不确定,也并未能够站在另两个叙述层面———即李一斗寄给莫言的一系列小说和“丁钩儿”的故事———的对立面从而建立任何来自非文本层面的权威。李一斗寄给莫言的一系列小说和丁钩儿的故事这两者并未能与莫言在酒国的出现建立起“真实”与“虚构”的对立关系。整部酒国的探险从丁钩儿在酒国被灌醉开始,以主人公莫言在酒国被灌醉并钻到酒桌下为结束。

处在第三个文本层次的莫言,这个在丁钩儿的故事和李一斗的系列小说以外的莫言,被置于和丁钩儿相同的位置。莫言的出场构成的并不是对前两个虚构文本层次的破坏,而是对“真实”的消解,作家莫言所参与的文本以外的“现实”也变得和丁钩儿的故事及李一斗的系列小说一样虚空。

读到小说的最后,读者仍然被这样一个问题所困扰,即小说的关键人物,丁钩儿、金刚钻、莫言和李一斗到底有没有参与吃人的宴席呢? 丁钩儿在掉进粪坑的瞬间“从中看到了许多熟悉的面孔,有金刚钻、女司机、余一尺、王局长、李书记……有一张脸甚至酷肖他自己。他的亲朋好友、情侣仇敌似乎都参加了这吃人的宴席”( 第251 页) 。李一斗也曾反问“谁是吃人的野兽? 难道我也是吃人野兽队伍中的一员?”( 第170 页) 。

我们或许可以猜测小说结尾,李一斗虽然曾想揭露酒国吃人的习俗,但最后也只是委身于酒国市委宣传部,而莫言也许会重复丁钩儿的经历。但这些仅仅是猜测而已。

( 二) 寓言的真实

写于 1992 年的《酒国》提出的是一个和鲁迅 1918 年类似的问题,即“没有吃过人的孩子,或者还有?”莫言曾在一篇回忆文章中写了上世纪 60 年代的吃人现象,“印象最深至今难忘的传闻是说西村的庄姓哑巴——— 手上生着胼指,面貌既蠢又凶———将人肉掺在狗肉里卖,据说几个人在吃他的狗肉冻时,突然吃出了一个完整的脚趾甲,青白光滑宛如一片巨大的鱼鳞。”②读完鲁迅的《狂人日记》,“那些传闻,立即便栩栩如生,并且自然地成了连环的图画,在脑海里一一展开”③。莫言在其另一篇作品《生死疲劳》中也曾提到过这吃人的历史。至此,我们可以清楚地看到莫言与鲁迅的互文关系。不同的是,鲁迅写作“四千年来时时吃人的地方”是五四前期,表达了对旧学和传统的控诉; 所谓中国文明者在鲁迅看来,“其实不过是安排给阔人享用的人肉的筵宴”。人们就“在这会场中吃人,被吃,以凶人的愚妄的欢呼,将悲惨的弱者遮掩”④。而写于 90 年代初期的《酒国》希望思考的却是被这酒的“精神”所致疯狂的酒国 40 多年的历史。这似乎回答了《从五四到六四: 二十世纪小说与电影》一书中提出的问题,即文革以后的中国当代文学到底和五四时代的现代文学有何传承关系。

然而,除了传承关系以外。莫言的小说有其非常明显的现代特质,即对文本主题的消解。读者并不能确定作者写这“吃人”主题的严肃性,连小说主题本身都已经被文本化了。在李一斗寄给莫言的信中,李一斗表示,他自己所写的《肉孩》“比较纯熟地运用了鲁迅笔法,把手中的一支笔,变成了一柄锋利的牛耳尖刀,剥去了华丽的精神文明之皮,露出了残酷的道德野蛮内核。这篇小说,属于‘严酷现实主义’的范畴。我写这篇小说,是对当前流行于文坛的‘玩文学’的‘痞子运动’的一种挑战,是用文学唤起民众的一次实践。我意在猛烈抨击我们酒国那些满腹板油的贪官污吏,这篇小说无疑是‘黑暗王国里的一线光明’,是一篇新时期的《狂人日记》”( 第 44 页) 。文本构成了一次对主题的消解。我们又一次遭遇了寻找真实性的尴尬。

可是,作家的立场到底在哪里? 作家莫言将自己放置到小说中,构成了一个有意思的文本层次。但是,这不仅仅是形式上的创新。作家的位置到底在哪儿? 在历史之内,还是在历史之外。莫言的小说给出了一个很清晰的答案。既然作者的位置在历史之内,在自己讲述的故事之内,或许我们可以将此解读成对自我的一种拷问,对自己所走过的一段历史的重新审视。莫言对鲁迅的继承是精神性的继承。作家描画出的是一个超越了愤怒,极度的绝望,既厌恶敌人、更厌恶自己,同情弱者、更同情自己,解剖他人、更解剖自己的灵魂。① 既然如此,小说的真实性就不再可能是一种外在的、客观的、冷静的真实。而只能表达为一种抽象的、寓言式的、不确定的真实。为了表达这种内在的真实,其手段也不可能是冷静客观的。而应该带有因为主观参与而带来的混杂性和不确定性。而不同语言种类———旧的、新的、粗鲁的、优雅的、民间的甚至政治的———正是这种不确定、流动着的内在主体的最佳表现。小说结构,也需要用联想的、流动的、断裂的和不断重新组合的结构来构筑意识的世界。只有把李一斗的语言和故事、丁钩儿的故事,以及莫言自身的故事全都结合起来,我们才能读到当代作家在 90 年代鲜活的写作主体。

用这种荒诞和杂糅诘问历史可以说是离真实最近的一种方式。从这个意义上,我们或许能更好地理解《酒国》的“题记”中那从《静静的顿河》中借用的话,“在浪漫多情的时代,弟兄们,不要审判自己的亲兄弟”。

在荒诞的时代中,任何人都没有审判他人的权力。《酒国》已经没有了文学的说教气,看似荒诞不经,描写的却是最接近真实的“人的文学”。之所以说是最接近真实性是因为任何一种对绝对真实的声称,难道不又是另一种审判和压制吗? 当作家自认为掌握真理的时候,一种新的排他和压制就会产生,集权和文化灾难也再所难免。从意识形态角度进行的文学批评,往往会指责莫言对导致三四千万人死亡的大饥荒只字不提。②对此持异议者会说对历史创伤的任何艺术化处理都会有自己的变化和扭曲。③ 然而,这两种批评都没有超越历史和政治视野的局限。

苏珊娜曾对莫言的“新历史”文学作出过更开放性的解读。她引用 Jan Assmann 有关寓言的理论,指出:“重写历史的努力,并不在于重新勾勒出细节,重写历史是一种去神话的过程,同时也是一种重新建立神话的过程。”④“神话并不是为了对应现实,而是为世界指明方向,是一种更高层次的真实。”⑤莫言的写作并不是为了描绘历史现实,也不是为了给出直接的答案,相反,通过那些神话、传说和魔幻般的故事,历史变得可被理解和感知,并指向比历史真实、政治真实更高层次的寓言真实。对此,莫言自己的话也许加以旁证。莫言认为,“真正意义上的文学还是人类的文学,所描写的是人类所共通的、普遍性的内容。因此,真正的文学,应当是超越民族、国家的。……文学作品的写作技巧、内容、语言,可以是某一国家、民族的,但是在更深的层次上,在思想、哲学层面上,应该是超国家、民族,甚至是超阶级的,应该面向全人类共通的课题。”⑥如果做到这些,就能成为世界文学吗?

( 三) 世界文学和民族历史

对于自己的文学,除了强调其具有哲学、思想层面的普遍性外,莫言最近常常在媒体说自己只是一个讲故事的人,似乎有意回避那些基于意识形态的批评,也不再声称自己的作品之于现实有干预能力。作家的位置跌到了一个说书人的位置。如果莫言的这些话放到中国 80 年代末 90 年代初也许会有一大批的拥护者。

正如李陀、蔡翔、贺桂梅所指出的那样,从诗化哲学到文艺理论再到 1987 年后出现的实验小说,从 80 年代开始,中国的文学被一股“纯文学”的风潮所裹挟。⑦ 此时,文革刚刚结束,纯文学口号和艺术上的实验创新变成了对“文艺从属于政治”、“典型人物”等文学教条的一种反抗姿态。借助西方现代派的各种理论,当时的小说创作进行了一系列的形式创新。也正是这个时候莫言登上了文坛。

所谓的“纯文学”大约有两个“敌人”,一个是俗文学,即通俗的语言、口语、民间表达形式、传统的叙述方式等; 第二个是非文学,即政治性和具体的生活。技巧是衡量“纯文学”的一项重要指标,对莫言小说的国内外评论也十分注重其技巧方面的创新。然而,由于莫言的写作是诞生在八九十年代“纯文学”的历史语境中,对其写作技巧的评论却又多偏向于作家对于西方文学理论的接受。直到今天,评论者常常用马尔克斯或是福克纳类比莫言。这样的评论多少有点 30 年前旧皮囊的感觉。莫言自己对此不以为然。他甚至说对此二人的书只是读过一点而已,强调自己只是一个讲故事的人。莫言所在的村子中居民大部分是文盲,然而其中有很多人出口成章、妙语连珠,满肚子都是神神鬼鬼的故事。他的爷爷、奶奶、父亲都是很会讲故事的人。① 莫言曾讲过听村里的农民讲故事的经历。农民们忙完一段时间农活,就会聚集在一起,听长者讲故事。即便是同一个故事,每次讲,都不可能完全一样,每次都会增加新的内容。故事被复述得越多,故事本身也就变得更为丰富,画面也越来越丰富多彩。而简单的故事也随之成为神话。② 这在中国传统演义小说中是非常普遍的现象。这些丰富的民间资源总是被有意无意地忘记。中国现代文学的发展从世界文学的各种潮流中汲取了各种养分,也从自身的传统中生长出新的形式。中国文学除了《诗经》、《牡丹亭》和《红楼梦》等作品构成的抒情传统外,还有着司马迁的史诗性巨着《史记》,以及《水浒传》、《西游记》等冒险、大胆而幽默的小说传统。③或许我们应该重新思考莫言作品与中国文学传统以及世界文学的关系。这些往往“后置”的文学名号对于 80 年*写作的莫言来说都不重要。无论是从传统文化中吸取的养分,或是从西方文学与艺术脉络中受到的熏陶都成为改革开放后作家重新思考各种大命题的资源。对于莫言和马尔克斯而言,也许并不存在谁最终影响谁的问题。而是,用莫言自己的话来讲,不同国度的作家,在文学形式上的相互交流。④ 19 世纪 20年代歌德在看完中国小说后说,“中国人在思想行为和情感方面几乎和我们一样,使我们很快就感到他们是我们的同类人,只是在他们那里一切都比我们这里更明朗,更纯洁,也更合乎道德。在他们那里,一切都是可以理解的,平易近人,没有强烈的情欲和飞腾动荡的诗兴,因此和我写的《赫尔曼与窦绿苔》以及英国理查生写的小说有很多类似的地方。”⑤从某种意义上,或许可以说,人类共有的经验得到了相似的表达。文学的开放性鼓励不同地域的作家突破种族、阶级、国家和民族的界限,以不同的艺术表现形式,描写人类共有的经验。

但是描写相通的人类情感并不代表要抹杀文学的具体历史及民族语境。莫言的文学并未在普遍的人类情感和抽象的思想性中丢失具体的历史感及对现实的干预能力。比如莫言的《酒国》创作于 1989 年下半年,用他自己的话来说体现的是一种对于巨大社会事件的思考,表现他对腐败官员的批评。⑥ 他的《天堂蒜薹之歌》则直接取材于靠近江苏的一个名为天堂县的地方所发生的蒜薹事件。⑦ 文学之于历史及政治的关系无可厚非,而问题的关键在于作家以何种方式介入现实、历史和政治; 读者以何种方式理解文学的真实。

蔡翔在《何谓文学本事》中询问,有没有一种新的文学写作可以讲述历史变化和现实的矛盾,但又拒绝原本的复现现实,因为仅仅进入现实并不是文学的最终目的。莫言的小说为此给出了回答。文学的最大政治性在除了揭示社会矛盾外,还应该在其叙事过程中,通过一定的审美形式来“再现”现实。⑧ 文学对于社会世界生活有着其无可替代的介入。所谓世界文学描画的人类共有的经验,并不等同于抽象的形而上的哲思; 相反它总是植根于各个民族和地区具体的、现实的、历史的甚至政治的语境。如果像孙笑冬那样仅仅从孤立的语言角度来谈什么中国文学的传统,中国文学将失掉其可贵的丰富性,而这些丰富性正是中国文学参与世界文学对话的重要条件,使得中国文学生存、发展、蓬勃和被更多人喜爱和接受的重要因素。

四、世界文学的可能性

如果说莫言的小说所富有的超越性和丰富性能指向人类共有的经验,却又不凡民族形式和具体历史意识,是歌德理想的“世界文学”类型; 那么,这样的”世界文学”的流通情况又如何? 它的文学性和思想性在向海外译介的过程中能否被有效地传递? 文章的最后一部分我将通过对莫言作品翻译情况的简单介绍再次反思已经几次提到的”世界文学”概念,并探讨”世界文学”得以实现的可能性。

莫言的小说在国外的发行和出版与翻译不无关系。其中,很着名的便是莫言英译本的主要翻译者葛浩文。莫言对这位翻译家评价很高。然而,葛浩文的翻译多少体现了一点无奈。葛浩文曾提到过中国文学作品在美国之所以市场不大是因为美国人不怎么看重翻译的东西,他们对翻译总是有些怀疑,而美国人又没有学习他国语言的愿望,所以结果是美国人只看英美的作品。他抱怨说,“不要说中国文学的翻译,拉美的、东欧的文学翻译,美国人也不太愿意看。”①因此,为了商业市场的接受,就不得不想尽办法让文学迎合市场。葛浩文提到在美国受欢迎的中国文学类型有三类: “一种是性爱 ( sex) 多一点的,第二种是政治 ( pol-itics) 多一点的,还有一种是侦探小说。而其他一些比较深刻的作品,就比较难卖得动。”②另外,“美国读者更注重眼前的、当代的、改革发展中的中国。除了看报纸上的报道,他们更希望了解文学家怎么看中国社会。”美国读者对“讽刺的、批评政府的、唱反调的作品特别感兴趣”③。

为此,莫言文学的海外译介不得不经历一些变化。例如,当《丰乳肥臀》的翻译出版时,《出版者周刊》(Publishers Weekly) 所作的评价是: “该书充满了引人入胜的细节,毫不畏缩的描写,莫言最新的《丰乳肥臀》描绘了 20 世纪中国政治格局下发生在高密的一次感官的盛宴。”评论说,在像中国农村那样残酷的环境中,生存毫无保障,必须每日抗争。女人只能依靠身体和她的本能,但她们又经常惨遭不幸……小说描写大胆,幽默,充满野性,令人回味无穷,是一部值得一读的小说。④ 诸如感官、身体、本能、中国农村和抗争的词汇都是能激起美国读者兴趣的关键词。甚至作家本人,在美国也为自己的书作了相似的宣传。莫言曾在美国开玩笑地说: “你可以不读我所有的书,但不能不读我的《丰乳肥臀》。在这本书里,我写了历史,写了战争,写了政治,写了饥饿,写了宗教,写了爱情,当然也写了性,葛浩文教授在翻译这本书时,大概会要求我允许他删掉一些性描写吧,但是我不会同意的,因为,《丰乳肥臀》里的性描写是我的得意之笔,等到葛浩文教授把它翻译成英文时,你们就会知道,我的性描写是多么样的精彩! ”⑤而这些原话又由葛浩文代为宣传。

2004 年《华盛顿邮报》对《丰乳肥臀》的书评“根据葛浩文的说法”表达了相同的内容。⑥ 对于美国的出版现状,作家和翻译者已经了然于胸,可能已经达成了某种共识。

在为其 2000 年翻译的《酒国》写评论时,葛浩文也有着清醒的“读者意识”。他竭尽全能地在文章中突出可以吸引美国读者的亮点。文章的一开始,葛浩文就点明小说的主题是“吃人”( cannibalism) 。葛浩文称莫言是当代中国写作“吃人”主题最频繁、最有想象力的作家,而《酒国》淋漓尽致地描绘了中国社会对酒的迷恋、对性的态度、繁复的人际关系,最重要的是它写了“吃人”———中国文学传统中的常见主题。⑦ 葛浩文之所以反复强调“吃人”这一主题是因为他深知这一文学主题为西方文学所偏爱,从希腊神话到佩特罗尼乌斯的《讽世录》( Satyricon) ,到近世斯威夫特的讽刺散文,几千年来曾出不穷。⑧ 而在十分偏爱犯罪和恐怖小说的德国,徐四金( Patrick Süskind) 的畅销小说《香水》( Perfume) 自 1985 年出版以来,始终高居德国畅销书排行榜的前十名,已有 40 多种译本,作者也因此成为德国近年来最受欢迎的作家。因此,在德国书评上也很容易找到这些相似的论调。①对此,莫言显得很无奈,他说: “很多国外评论者,喜欢把中国妖魔化,他们宣传这是一部描写吃人的小说。其实我的本意并不是去说中国有食人现象,而是一种象征,用这个极端的意象,来揭露人性中的丑恶和社会的残酷。我每次出去都要纠正这种有意的误解。《酒国》是小说,不是纪实,是虚构的小说。”②原本开放且深广的艺术主题,就这样在文学的译介和传播过程中失去了它原有的思想性,从立体开放的姿态,沦为了单一、以供猎奇的材料。当中国从世界的有机部分转化为那个“奇异”、“残暴”、“落后”的他者时,莫言通往“世界文学”的努力也沦为了文化消费的对象。

但是,即便作家和翻译者对海外市场作出妥协,通往“世界文学”的路途就能畅通吗? 上文所提到的《华盛顿邮报》的评论对此作出了部分回答。该评论认为《丰乳肥臀》让人联想起一些着名的作家,比如马尔克斯、福克纳和拉什迪,但是其艺术成就远不如这些作家。其中一个很重要的原因是西方读者没法理解中国小说松散的结构,他们甚至无法区分不同的人物,因为西方读者对中国人的名字很陌生。这位书评者抱怨自己要不停的反复查询译本最后提供的人名对照表以理清人物关系。③ 这可以说是少见的可笑且不专业的书评了。但是,就是这样的书评在美国主流媒体上指导美国读者的阅读。

歌德 19 世纪初的“世界文学”概念放到 21 世纪不免太过于理想化。如果我们坚持这么一个全世界优秀文学集合在一起的模糊文学观,我们会发现自己多少有点像萨义德笔下的那位美国哥伦比亚大学比较文学系第一任系主任爱德华·伍德伯瑞( Gerorge Edward Woodberry) 。这位系主任曾期盼“世界各个部分走向一起。紧跟着的是知识的各个领域。慢慢地它们交织成一个知识的国度。这个国度超越政治领域”,这个国度是从柏拉图到歌德的一切伟大学者的梦想,它没有边界,没有种族或强权,却有着最高的理智。④赛义德告诉我们“这个国度在实际情况中被证明是不真实的”⑤。相反,19 世纪以后的历史见证的是帝国主义的霸权时代,以及各种民族和宗教的纷争。我们常常在问,中国文学或文化何时能走向世界? 这是一个错误的命题。中国文学从一开始就是世界文学的一部分,它用自己的文化传统、民族形式、思想资源思考着人类的根本问题,参与着世界的发展; 在此过程中,它也从世界文学的脉络中汲取养分。然而仅仅梦想一个全世界文学走到一起的图景是不够的。在这之前我们应该问一下怎样才能突破一个由强权意志阻隔的大门,怎样才能打破世界不平等、不公正、不开放的格局。自从 1961 年夏志清的《中国现代小说史》发表以来,已经过去了整整半个多世纪。可是顽固的冷战思维下的文学史叙述却丝毫没有消失的意思。在这种冷战思维下的文学叙述中,评论家们会一再坚持自己的“美学”原则,坚持语言或文本的“纯洁性”。这种思维的背后则是一个停滞的、“传统美学”范畴的、单一的、缺乏多样性的“东方”/中国形象。通过对莫言小说在国外的译介的讨论,我想说的是,要使得“世界文学”成为可能,第一步就先要打破这个超越一切政治领域的“世界文学”的美梦。