摘 要: 技术哲学的发展先后经历了经验转向和伦理转向两次重大的转折,但两次转向后的技术哲学各有利弊,维贝克在整合两次转向的基础上提出了“道德物化”思想,指明当代技术文化大背景下的技术哲学需要第三次转向。至此,技术哲学从最初经典技术哲学的重视技术的本质和结构发展为第三次转向中愈来愈重视技术的物质性、道德性、实践性,逐渐为我们展现的是一个多方面、多层次的技术观。

关键词: 技术哲学; 转向; 道德物化; 物质性; 道德性; 实践性;

Abstract: The development of philosophy of technology has experienced two major transitions in the empirical turn and the ethical turn,but after each turn the philosophy of technology has both its advantages and disadvantages. On the basis of integrating the two turns,Verbeek puts forward the idea of Materializing Morality,indicating that contemporary philosophy of technology in the context of technical culture needs a third turn. At this point,the focus of philosophy of technology have evolved from the essence and structure of the classical philosophy of technology to the importance of materiality,morality,and practicality in the third turn,which gradually forms a multi-faceted and multi-leveled technical view.

Keyword: philosophy of technology; turn; materializing morality; materiality; morality; practicality;

20世纪中叶开始,以海德格尔和雅斯贝尔斯(Karl Jaspers)为代表的经典技术哲学将批判的矛头直指技术的本质与结构,前者将技术还原为“技术思维”(technological thinking),后者将技术视为“大批量生产系统”(the system of mass production),都将注意力放在技术得以产生的条件和可能性上而非具体的技术本身。此外,经典技术哲学一味的批判视角容易陷入技术悲观主义,“先验地对技术持单边否定态度和悲观态度”[1],而技术为整个社会和人类生活所做出的贡献却毋庸置疑,这就需要我们以一种更加具体、积极从而也更全面的视角看待技术。鉴于经典技术哲学对技术的先验态度及其对技术本身的背离,二十世纪八九十年代,技术哲学进行了经验转向,转向后的技术哲学不再将“大写的技术”作为出发点,转而从“小写的技术”着手,为我们展现具体、微观的技术与社会的关系,然而对语境的过分强调使得技术自身从讨论中消失,社会因素成为主角,经验转向后的技术哲学显得舍本逐末,同时也因重视描述社会因素而缺乏哲学高度的思考[2]。当然,如果将技术视为一个现实问题,那么伦理维度就是一个无可忽视的层面,因此经验转向很自然带来了新一轮的伦理转向,换句话说技术研究的伦理维度的快速增长在一定程度上可以视为经验转向的结果[3]19。不过,在21世纪最初10年的这一转向中,人们对技术的伦理学研究仅仅是将技术作为伦理学的一个一般对象,从而将普遍伦理学的道德要求,不加改变地运用到了技术身上,强调技术的风险评估尤其注意技术的负面影响,这实际上是以一种外在的、自上而下的视角俯视技术,进而将技术置于了道德的对立面,最终导致了伦理与技术的二分[4]。因而从结果上看,无论是经验转向还是伦理转向之后的技术哲学,在针对转向之前面临的问题提出解决方案的同时,又都陷入了新的困境。因此,技术哲学要想实现新的发展,就必须开辟不同于以往的研究进路和方法。

当代的技术哲学家们如伊德(Don Ihde)、拉图尔(Bruno Latour)、伯格曼(Albert Borgmann)、温纳(Langdon Winner)等,充分认识到了前两次转向所可能带来的哲学难题,他们尽管思路各异,但却基本都主张当代技术哲学的发展应将具体的技术发展经验研究与道德反思结合起来,即在本体论的层面上谈论技术伦理学。荷兰技术哲学家彼得·保罗·维贝克(Peter-Paul Verbeek)是这一新思潮中的重要代表,他综合了伊德、拉图尔、伯格曼、温纳等多位技术哲学家的思想,提出“将技术道德化”1也即“道德物化”的技术调解理论和技术伦理学,认为技术人工物内嵌道德,对人的思想和行为发挥着重要的调解作用。在此意义上,技术伦理学开始进入了本体论层面,维贝克本人称之为技术哲学的第三次转向[3]19。作为综合经验转向和伦理转向的一次有益尝试,国内学界或将研究重点置于介绍维贝克的道德物化思想及其内在进路之上,如闫宏秀、杨庆峰对维贝克代表作的翻译和述评,再如大连理工大学王前、张卫所做的全面而系统的评介工作;或者着重研究维贝克技术哲学思想中的伦理学意蕴,如王绍源、任晓明直接把维贝克的第三次转向称为“物伦理学转向”,再如东北大学陈凡、贾璐萌对技术调解中道德主体重构的探究等等。本文在吸收前人经验的基础上另辟蹊径,尝试在对技术哲学两次转向历史的分析中,突出维贝克第三次转向的重要性,明确指出维贝克的道德物化思想呈现出三重特征———愈来愈重视技术思考与研究的物质性、道德性和实践性。

一、物质性:维贝克道德物化思想的理论基础

与经验转向前后呈现的技术哲学都不同,维贝克始终将重视物质性视为新的技术哲学的理论基础。物质性一词是在胡塞尔“回到物自身”(To the things themselves!)最基本的字面意义上指出的,在维贝克看来,这一口号不仅适用于现象学也应该运用于技术哲学。在《物何为》一书中,维贝克曾尖锐地指出哲学界几乎从未严肃对待过物的作用,从哲学伊始的古希腊,柏拉图将理念而非实物视为哲学研究的对象,到语言学转向后对语言文字的重视,再到后现代工业设计中对象征符号的强调,继“上帝之死”和“主体之死”后维贝克甚至提出了“物之死”(The Death of Things)[5]1表明其对物哲学发展的失望。真实存在的具体物在以往哲学那里从来都是无意义的概念,不具有哲学地位,直至经典技术哲学诞生也未能逃脱这一窠臼。

(一)针对经典技术哲学

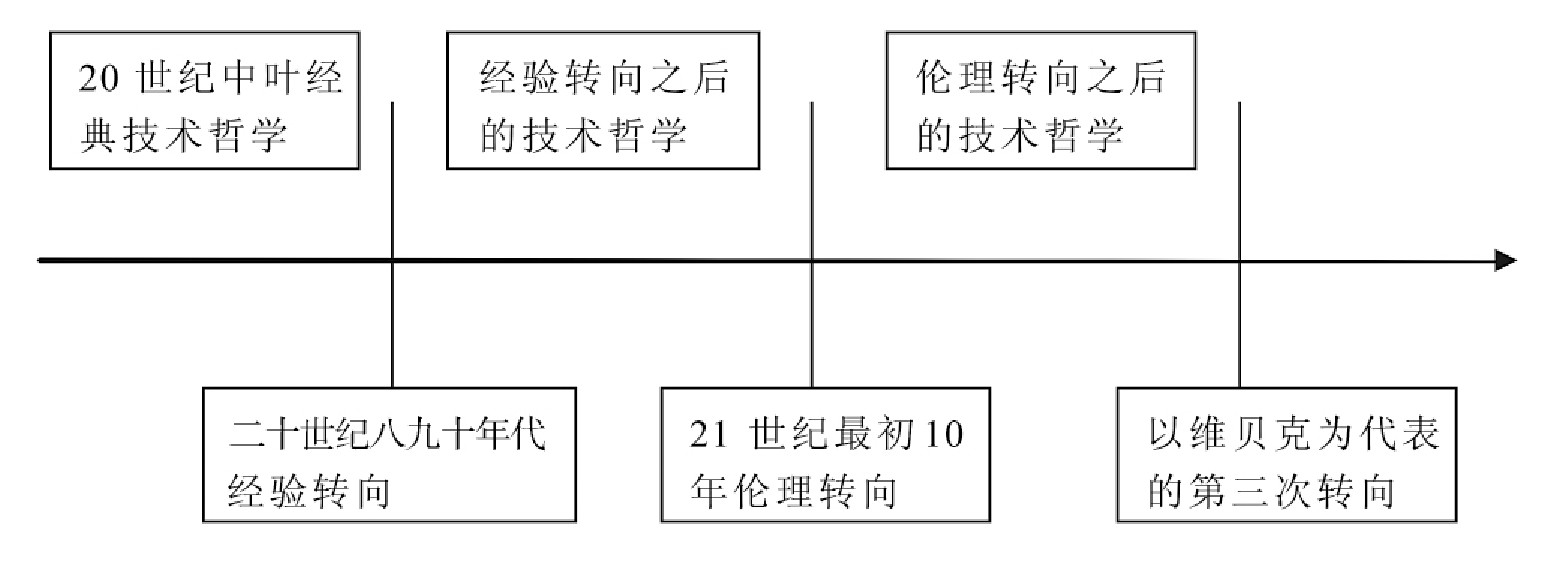

以一个简单的时间轴为图示,我们能够大致勾勒出技术哲学的发展走向(如图1)。20世纪中叶,以雅斯贝尔斯存在主义和海德格尔解释学为代表的经典技术哲学仍然习惯于将认识与讨论的对象由技术人工物转化为非技术元素,转化为技术人工物得以产生的可能性及条件:在雅斯贝尔斯那里,技术意味着人类自主性的丧失,要克服这种异化必须只能将技术视为一种中性的工具;海德格尔将技术理解为一种达至真实的特殊方式,对社会与文化发挥着支配与控制的作用。但无论是雅斯贝尔斯还是海德格尔,他们的技术哲学都无法对应技术人工物在人们日常生活中扮演的真实角色。

图1 技术哲学的发展走向

维贝克的目标就是要扭转技术哲学的这种倾向,为具体的技术人工物正名[6]。他一方面承认并赞赏雅斯贝尔斯和海德格尔在人与技术关联上做出的突出贡献[5]9,比如他推崇海德格尔早期有关工具“上手”与“在手”的区分以及从中引发的技术人工物对人与世界关系的中介作用。但另一方面与雅斯贝尔斯、海德格尔后思式(backward thinking)的哲学相反,维贝克的技术哲学是前思式(forward thinking)[5]8的。正如伯格曼所指出的技术已成为重塑着人的存在的“器具范式”(device paradigm),对社会和文化发挥着规约的作用,维贝克从具体技术出发,思考它们在日常生活和文化中的作用,而不是执着于技术产生的可能性与条件[5]8-9。他认为技术既不能被视为中立的工具也不能被视为决定性的力量,他将技术视为一种依赖语境的、调解(mediation2)人与世界的方式[5]11,从而既避免了工具主义(instrumentalist)技术中性的论调,又避免了实体主义(substantivist)技术支配与控制的惯常思路。维贝克摒弃了经典技术哲学关于技术本质的超越性理论的探讨,将视角从抽象的“大批量生产系统”“技术思维”拉回到具体的技术特别是技术人工物,例如在《将技术道德化》中,维贝克以超声波检查孕妇子宫的例子贯穿全书,将技术的调解作用具体化、情境化,真正做到了从技术本身出发思考人与世界的关系,使得我们对技术的理解更贴近技术自身的真实状态。

(二)针对经验转向之后的技术哲学

二十世纪八九十年代,技术哲学呈现出微观化、具体化的发展方向,这一时期完成的经验转向将技术哲学的着力点从“大写的技术”拉回到“小写的技术”,逐渐摒弃了以雅斯贝尔斯“来自其中并侵犯本真的人类存在的巨生产系统”和海德格尔“解蔽现实的特殊方式”为代表的经典技术哲学。但这一转向存在矫枉过正的缺点。尽管经验转向之后的技术哲学表面上将技术自身作为研究对象和出发点,实则更加关注的是技术背后的社会的、文化的、伦理的等描述性因素,技术作为研究对象名存实亡,这与回归技术本身的初衷相差甚远。因而无论是经验转向之前被称为先验论的技术哲学过度关注技术产生的可能性,倾向于把人工物还原到它们得以存在的条件[8]161-162,还是经验转向之后过多放弃规范性进路造成技术从哲学讨论中消失,二者均无法真正体现技术本身的功能与作用。

与经验转向后的技术哲学中技术人工物退居二线不同,在吸收伊德和拉图尔技术中介思想的基础上,维贝克的技术哲学直接面向物质性的具体技术,在对技术调解作用的反思中建立人与世界的关系。伊德的后现象学思路关注具体的技术,尤其是技术对人知觉的影响,将能够“放大”和“缩小”人类知觉的技术作为理解人与世界关系的重要中介;相比伊德更加关注技术对人知觉的影响,拉图尔的行动者网络理论从行动的角度为维贝克的技术哲学提供了本体论基础。拉图尔将人和物都视为行动者,技术人工物通过“激励”和“抑制”人的行为达到影响人与世界关系的目的。在维贝克看来,伊德与拉图尔的工作相反相成,思想与行为缺一不可,在二人的影响下,维贝克不但将研究重点拉回技术自身,而且同时重视技术对人思想和行为两方面的塑形、调节作用,形成了综合解释学“世界之于人”和存在主义“人之于世界”[5]195的独特技术调解理论。总的看来,无论是针对经验转向之前还是之后,维贝克的技术哲学都将研究对象还原到具体的技术人工物上,避免了传统技术哲学“非技术”的倾向,有助于在人与世界的关系中展现技术的在场和真实性,甚至可以说维贝克的技术哲学就是“技术人工物的哲学”[5]9。对技术哲学物质性的强调为道德物化思想奠定了坚实的理论基础,在此之上维贝克深入挖掘技术物内嵌的道德性,建立起有别于传统伦理学的技术伦理学。

二、道德性:维贝克道德物化思想的核心观点

长久以来,技术人工物都被视为价值无涉的工具,但在技术文化的当下,技术对人思想、行为的调解作用愈发明显,人与世界的关系若无技术的中介则无法建立,再加上越来越多的人-技结合体赛博格(cyborg)的出现,技术部分地左右和决定着人的道德决策与行为,人不再是享有完整自主性的自由主体。实际上,无论是在物理层面还是心理层面,我们都很难在人与技术之间划出明显的界限,“技术是中立的工具”“道德性为人所独有”的观点愈来愈与技术文化的现实格格不入,我们有必要重新审视人、技术与道德的关系,维贝克的道德物化思想为我们反思当下技术文化提供了方向。“将技术道德化”是维贝克技术哲学的核心观点,维贝克不仅将技术人工物拉回技术哲学的讨论重点,还将其纳入伦理学的考量范围,提出“伴随技术”的伦理学,在技术与人的关联交杂中赋予技术以道德性,形成了独具特色的内在主义的、非人本主义的技术伦理学,既打破了伦理转向后的技术哲学规范进路的外在主义困境,又规避了传统伦理学人本主义的狭隘主张。托皮·海克约(Topi Heikker9)在他对《将技术道德化》的书评中直接将维贝克的第三次转向称为“道德转向”(moral turn)[9]。

(一)针对伦理转向之后的技术哲学

技术哲学的经验转向过于重视描述性而忽视规范性,这一倾向促进了该领域的进一步发展,21世纪的最初10年,技术哲学进行了伦理转向,将规范性重新纳入技术的思考和研究范围。然而由伦理转向产生的技术伦理学实则切断了伦理与技术的密切联系,致力于以一系列抽象的准则原则和标准自上而下地规训技术的使用和评价,造成了技术与伦理的二分,技术哲学陷入外在主义的困境,无法深入伦理与技术交织的使用语境,洞察在人的道德行为与决策中技术发挥着重要调解作用这一真实情况。

针对伦理转向显现出的外在主义倾向,维贝克的观点是:伦理学不能采取外部的立场,伦理学应该意识到它自身也是技术产品之一[8]163。技术与伦理本质同源,正如亚里士多德将技术界定为一种以善为目的的理智德性,海德格尔认为技术是真理的发生方式,技术与伦理并不是相互外在的两个东西[10]。在确定这一前提的基础上,温纳的技术政治理论为维贝克内在主义技术伦理学的产生提供了重要灵感。温纳曾在关于人工物政治性的讨论中指出技术对社会秩序尤其是政治秩序的影响,这种影响通过前期设计和部署潜藏于技术中,在技术的使用之前以一种物质的方式体现着人的意图,证明技术可以承载道德性尤其是政治性。维贝克通过研究技术调解人的道德决策与行为的方式,发展出了一种更加内在的、“技术伴随”(technology accompaniment)的伦理学。比如减速带的例子,相比口头或书面告知司机高速驾驶存在风险的信息运动,减速带这一发挥共时性作用的技术人工物更能影响司机的行为使其低速驾驶。维贝克指出技术在设计时已嵌入了伦理考量,从而影响着人们对技术的决策和使用,这种人-技同时进行的行动伦理学不像外在主义伦理学在技术使用之前给予规范,而是将人与技术、描述与规范糅合在一起,强调技术与人共同发挥伦理作用,技术在调解过程中具备了道德性。减速带的例子也表明,维贝克的技术伦理学提供了除道德(自身良心的自律和社会舆论的他律)、法律(国家机关的强制力)之外的第三种规范人行为方式的手段———“物律”[11],既规避了道德手段不作为、人类自律性低下的可能性,也避免了法律手段发挥作用时有害结果的已然产生,技术物规范作用的强度虽然处于中等,有效性却是最高的。

(二)针对传统伦理学

传统伦理学是能思物的专有,始终将物排除在道德共同体之外,是一种人本主义的伦理学。然而人本主义是通向人性的一条过于狭隘的现代主义路径[8]22,人类主体和非人类客体被截然分开,关于人与现实的思考也被绝对二分为人本主义和实在论。但实际上正如拉图尔所说的“我们从未现代过”,人与物始终交杂在一起,现实生活中根本不存在所谓的现代主义或人本主义。受拉图尔的启发,维贝克以非现代的视角指出伦理学需要非人本主义的路径,他主张物是负责道德的;它们调节道德决定、塑形道德主体,并在道德能动性方面发挥着重要作用[8]21-22。以超声波成像技术为例,该技术最重要的伦理作用在于将准父母视为未出生孩子生命的决定者,技术带来了新的道德问题(是否堕胎),建构了道德决策的境遇(准父母与超声波检测结果同时在场),并为人类的道德行为提供了理由(超声波成像是否正常),简言之技术正在积极主动地促进着人类行动、解释和决定的形成,因而道德能动性不应被视为人类专有而至少应该散落在人与非人组成的共同体中。

在维贝克之前,拉图尔的“脚本”概念便已表明非人的技术可以规训、塑形人的行为,旨在跨越人与非人的界限。但拉图尔也明确一点,技术自身作为实体毫无意义,本身不具有道德能动性,技术发挥作用必须在与人的关联中,也即能动性存在于人及人-技杂合体之中。维贝克将拉图尔的工作进一步推进,明确技术扮演道德调解者的角色,在人-技交杂、关联中能够分有道德能动性。这一立场一方面未将道德行动和决策彻底还原为人类意图,赋予技术一定的道德主动作用,另一方面也规避了将道德视为技术自身的固有属性的观点,强调技术发挥道德作用的关联性特征,维贝克从来不认为技术能够单独具备能动性或技术是独立的道德行动体。

维贝克进一步分析指出技术的道德能动性得以成立存在两个必要条件:1.意向性,2.实现其意向的自由[8]54。传统伦理学中意向性即形成意向的能力,维贝克所指的技术“有”意向性并非意味着技术人工物和人一样有意识,而是指技术在调解人类思想和行动的实践中、在与人的关联中作为人与非人杂合体的一部分有了物质性的意向性。技术的意向性没有人的支撑是不可能的,同样的道理人-技杂合体产生的“复合意向性”[8]58也不能完全还原为人所有。维贝克不仅采用了伊德后现象学的视角看待意向性概念,借助其对人-技四重关系———具身关系、解释关系、背景关系、它异关系的解读,指出技术在实用主义和解释学两个向度上均能调节人的意向性,从而明确意向性能指向人工物、可“通过”技术物而展开;还从拉丁词源的角度说明意向性(intendere)实则是一种指向性,指导人类思想和行为的方向,从而将意向性概念物质化。用相似的论证手法,维贝克证明技术物在发挥调解人类实践作用的过程中也具备一定程度的自由。自由不是强迫和约束的缺失,而是人类在与技术物共塑物质文化的过程中意识到自身存在的场所[8]60。

三、实践性:维贝克道德物化思想的现实意义

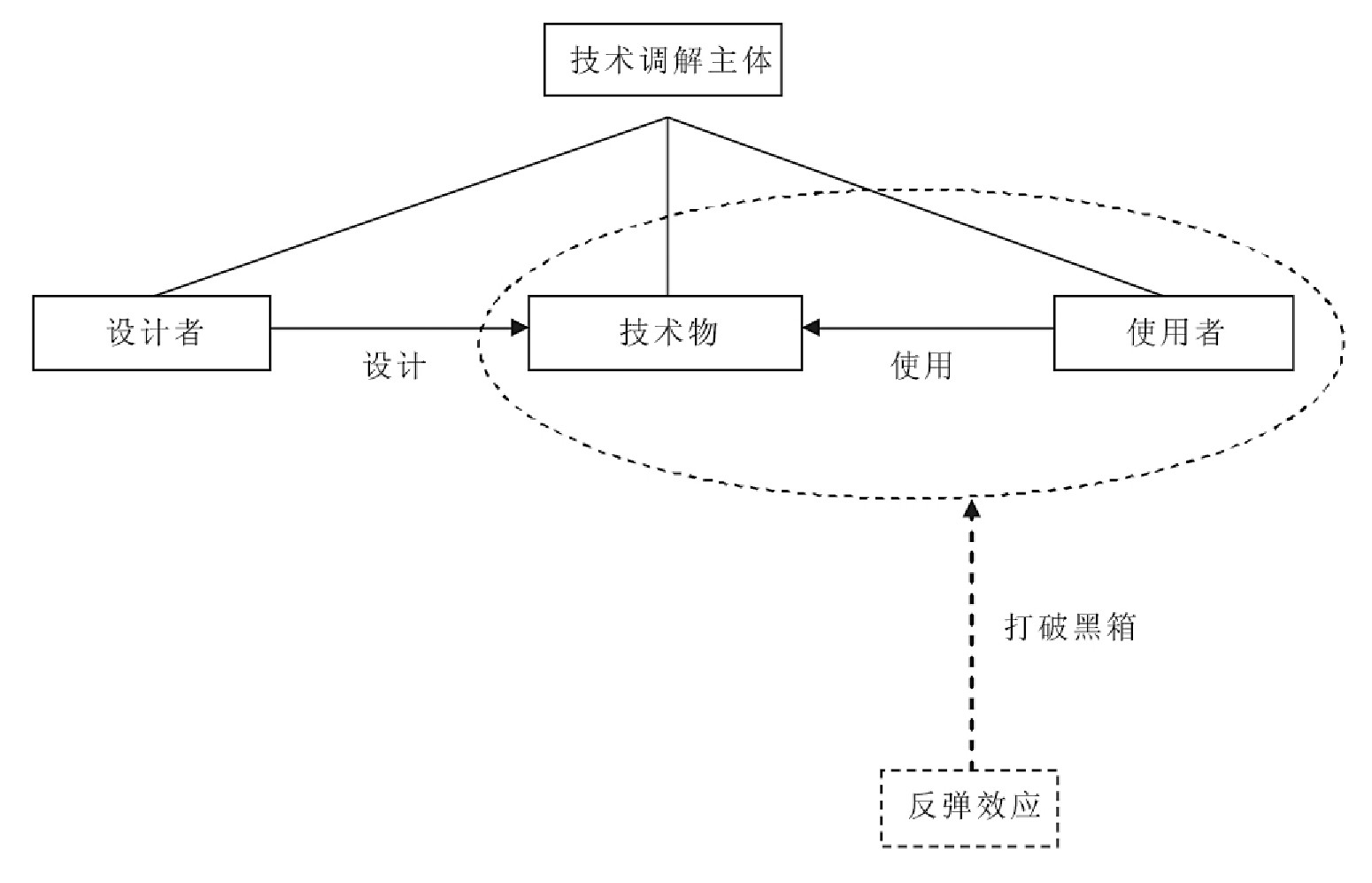

与密涅瓦的猫头鹰在黄昏后起飞———哲学落后于现实不同,21世纪初的技术伦理学和工程伦理学不再用回归性的视角而是开始以建构性的视角看待技术发展[12]。不同于以往技术哲学囿于书斋因而缺乏实践有效性的思维方式,维贝克将其强调物质性的技术调解理论和内在主义的、非人本主义的技术伦理学路径积极转化到设计实践中。首先,他指出技术的设计负载着价值,设计活动本质上是一种伦理活动,设计师具有不可推卸的伦理责任,须积极引导而非放任自流。“设计是‘物质化的道德性’……所有设计中的技术最终要调解人类行动和体验”[8]90,“技术物成了内在的道德实体,这就意味着设计者可以以一种物质的方式从事伦理活动:对道德进行物化”[13]369。维贝克将设计者视为以物质而非理念为研究对象的实践伦理学者,简言之即认为设计师们在“做”伦理学。在此认识的基础上,维贝克详述技术的道德调解作用对设计伦理和设计者责任的影响,给出了包括预测、评估、设计在内的高度归纳的方法论,为现实的设计活动提供一般性指导。预测指的是通过“道德想象力”“扩充的建设性技术评估”3“情景与模拟”等方法,尽可能预估产品在使用过程中可能出现的状况,从而在设计语境和使用语境之间建立一种联系;评估的对象包括四个方面:设计师有意嵌入的调解作用,人工物具有的潜在的调解作用,技术调解作用所采取的形式如强制、劝导、诱导以及最终结果的正当性,在评估时更加注重打开使用语境的黑箱;设计环节则综合用户逻辑(集中在用户的解释和使用上)和脚本逻辑(集中在技术对用户行为的影响上),即同时注重设计语境和使用语境以及技术具有的调解作用,将设计者、使用者和技术物均视为调解作用中的主体。

“反弹效应”的出现(如图2)为维贝克重视使用语境及其与设计语境的关联提供了论据。以往的设计原则和方法论多从设计者的角度出发,忽视技术物的调解作用和使用者的真实使用情况,容易导致反弹效应的出现,比如节能灯的发明非但没有节约能源反而造成使用量增加、资源浪费的现象。维贝克的设计方法论将设计者、技术物、使用者置于平等的主体地位考量,实现了设计语境和使用语境的关联;他的评估方法论超越了传统伦理学对技术单一的风险评估,更全面地展现了技术的道德调解作用;预测方法论则在增加预测完备性和准确性的同时有助于提醒设计者的伦理责任,在避免不合理的技术调解作用的同时积极构建合理的调解作用。

不仅为技术的设计活动提供方法论的指导,维贝克还将其技术道德化的技术哲学积极运用于日常生活实践———环绕智能和劝导技术的解释上。环绕智能指的是可以感知人的行为并对人的行为做出相应反应的技术,比如自动门、烟雾报警器、自动刹车系统。当今社会以信息技术为代表的技术文化逐渐成为主流,技术不再作为单纯的工具出现在人们的日常生活中,相反已成为伊德眼中的“背景关系”,成为人类生活鲜少被注意却又不可或缺的背景,无数的计算机、电子设备、智能用户界面组成的网络即我们生活的智能环境,技术正在潜移默化地发挥着调解作用,改变着人类的思想和行为。

劝导技术指的是能够改变人的态度或行为的交互式技术,比如购物网站反馈的消费偏好和参考意见。劝导技术最着名的例子要属维贝克对荷兰工业设计者联盟设计的“珍爱一生”(Eternally Yours)沙发的解读:沙发作为家具原是耐受品,但随着人们消费水平、消费品味的提高以及沙发款式的翻新、美观度的增加,沙发的心理使用寿命而非实际使用寿命大大缩短,造成了很多不必要的浪费。“珍爱一生”着重延长技术物的心理寿命(技术物不再迎合人们的偏好与品位)而非技术寿命(技术物损坏并无法修复)或经济寿命(技术物更新换代)[13]373,将可持续发展的道德理念铭写入技术物的设计中,致力于以独特的设计使沙发老化得更慢、更吸引人、更有尊严:沙发使用一段时间后不可避免磨损,通常因此而遭遇更换命运的沙发却因为先前隐藏的底层图案的出现令使用者耳目一新,延长了心理寿命[8]222。由此,维贝克指出“设计美学的奥义不仅在于设计的风格和美感,还包括人与物的关系、技术物塑形人与世界关系的方式”[5]212。

图2 反弹效应打破使用语境的黑箱

四、结语

维贝克技术哲学的第三次转向以其道德物化思想的物质性、道德性和实践性为主要特征。针对经典技术哲学和经验转向后的技术哲学对技术本身的忽视,维贝克提出了技术调解理论,真正从具体技术出发,指出人的思想和行为总是受到技术的规约和塑形,强调技术在人与世界的关系中发挥重要的调解作用;针对伦理转向后的技术哲学和传统伦理学中技术与伦理的二分,维贝克提出“伴随技术”的伦理学,将技术人工物纳入道德共同体中,给予物和人存在论上平等的地位,扩大了伦理学的研究对象。针对技术文化的当下,维贝克积极将其技术哲学运用于设计实践,不仅明确了设计产品的内嵌道德性和设计者的伦理责任,还为设计活动提出了一系列方法论的指导。总的看来,技术哲学的经验转向和伦理转向之后,以维贝克道德物化思想为代表的新的技术哲学努力解决前两次转向遗留的问题,兼顾描述性与规范性,实现了技术哲学研究范式的三重转变———从重视技术的本质结构到强调技术自身(物质性),从外在主义、人本主义到内在主义、非人本主义(道德性),从书斋到实践(实践性)。

当然,维贝克的道德物化思想作为综合两次转向的尝试仍存在诸多问题,作为维贝克技术哲学的核心观点———“将技术道德化”在挑战人的自由意志、人与技术间责任分配难、专家治国的民主困扰、存在不道德物化可能性等方面常遭人诟病,但在当今技术文化大背景下,维贝克坚持将人与技术的交杂作为技术伦理学的出发点,指出道德行为与道德决策不能理解为单纯的人类行为,同时也不是完全的技术控制下的行为。技术的调解作用是复杂的,无法完全还原到设计者、使用者、技术物中的任何一方,我们必须在与技术的关系中形成自身,就像技术是人类的产物一样,人类也是技术的产物[8]155。维贝克的道德物化思想不再将技术视为一种侵犯性力量,而是对人类存在有影响和作用的道德实体,致力于模糊人与技术的界限,发展出与技术共同美好生活的伦理学。作为融合两次转向的新尝试,维贝克将道德反思与具体的技术发展经验相结合,无疑已经成为技术哲学第三次转向的先锋。

参考文献

[1]潘恩荣.技术哲学的两种经验转向及其问题[J].哲学研究,2012(1):98-105+128.

[2]闫宏秀,杨庆峰.技术哲学视野中的物之研究:读《物何为:对技术、行动体和设计的哲学反思》[J].哲学分析,2011,2(2):189-195.

[3]维贝克,杨庆峰.伴随技术:伦理转向之后的技术哲学[J].洛阳师范学院学报,2013,32(4).

[4]SOLTANZADEH S. Peter-Paul Verbeek’s Moralizing technology:understanding and designing the morality of things[J]. Nanoethics,2012(6):77-80.

[5]VERBEEK P-P. What things do:philosophical reflections on technology,agency and design[M]. Pennsylvania,University Park:The Pennsylvania State University Press,2005.

[6]KAPLAN D M. What things still don’t do[J]. Human studies,2009,32(2):229-240.

[7]VERBEEK P-P. Don Ihde:The technological lifeworld[C]??ACHTERHUIS H. American philosophy of technology:the empirical turn. Bloomington and Indianapolis:Indiana University Press,2001:119-146.

[8]VERBEEK P-P. Moralizing technology:understanding and designing the morality of things[M]. Chicago and Landon:The University of Chicago Press,2011.

[9]HEIKKER?T. Moralizing technology:understanding and designing the morality of things by Peter-Paul Verbeek[J]. Technology and culture,2015,56(1):265-267.

[10]刘铮.技术物是道德行动者吗?:维贝克“技术道德化”思想及其内在困境[J].东北大学学报(社会科学版),2017,19(3):221-226.

[11]张卫,王前.道德可以被物化吗?:维贝克“道德物化”思想评介[J].哲学动态,2013(3):70-75.

[12]HILLERBRAND R,ROESER S. Towards a third“practice turn”:an inclusive and empirically informed perspective on risk[C]??FRANSSEN M,VERMAAS P E,KROES P,et al. Philosophy of technology after the empirical turn,philosophy of engineering and technology 23. Cham:Springer International Publishing AG Switzerland,2016:145-166.

[13]VERBEEK P-P. Materializing morality:design ethics and technological mediation[J]. Science,technology,&human values,2006,31(3).

注释

1“将技术道德化”即维贝克的代表作《将技术道德化:理解与设计物的道德》(Moralizing technology:understanding and designing the morality of things),2011年首次以英文出版。在此之前的奠基性着作《物何为:对技术、行动体和设计的哲学反思》(What things do-philosophical reflections on technology,agency and design),2000年首次以荷文出版,2005年由克里斯(R. P. Crease)翻译为英文并出版,该书奠定了维贝克技术哲学的物质性基础,在此基础上维贝克关注技术实践的过程,发掘技术的道德性内涵,写作《将技术道德化》一书。

2(1)选择将“mediation”一词翻译为“调解”而非“中介”的原因在于维贝克强调“mediation”的建构性,他区分了“mediation”与“between”,认为人与世界是在被调解的关系中建构起来的,“mediation”是主体与客体相互构建的场所,而非先在的、既有的主客体之间的中介[7]。

3(1)“扩充的”指不仅重视人也重视物,尽可能将所有的利益相关者包含在内;“建设性”强调不是在技术完成后评估,而是对设计中的技术时时评估。借助这一系统化的评估方法,技术的设计过程更显民主化。