时间社会学视角探究广场舞冲突问题

时间:2020-01-15 来源:青年研究 作者:卢鑫欣 本文字数:14300字舞蹈毕业论文第八篇:时间社会学视角探究广场舞冲突问题

摘要:以时间社会学为理论视角,分析了广场舞冲突发生的一个结构性原因所在。研究发现,广场舞冲突本质上是由不同年龄群体对特定时间的争夺所致。由于双方各自的时间需求存在矛盾、时间结构之间存在着嵌套与重叠关系,共享的行动参照机制难以建立,在外因影响下时间之争就会演变为利益冲突。广场舞冲突反映了转型期中国社会所存在的时间稀缺、组织时间的弹性化扩张和儿童看护支持系统的不完善问题。在这一背景下,青年群体和老年群体的时间结构受到时间分层和时间稀缺性的作用,与薪资劳动系统和家庭系统相勾连,形成了时间权力链条。若要根除广场舞冲突,不仅应该对物理时间进行协调,更重要的是解决时间所反映的社会结构性问题。

关键词:广场舞冲突; 时间结构; 时间权力; 时间需求;

The Intergenerational Fight for Time in Square Dance Conflict

Lu Xinxin

Abstract:Based on the theoretical perspective from time sociology,this article analyzes one of the structural reasons for square dance conflict. According to the findings,the square dance conflict is fundamentally caused by different age groups' fight for the specific time. Due to the contradictory temporal demand between two sides and the nested and overlapped relationship between temporal structures,it is difficult to build up shared mechanism for action reference,hence the fight for time could evolve into interest conflict under the influence of external factors. The square dance conflict reflects the problems existed in Chinese society during the period of transformation,including the time scarcity,the flexible expansion of organizational time,and the inadequacy of nursing support system for children. Under this background,the youth group and older group's temporal structures are influenced by time stratification and time scarcity,which are connected with labor system and family system,and hence form the temporal power chain. In order to solve square dance conflict,we should not only coordinate the physical time; more importantly,we should also solve the social structural problems reflected by time.

一、问题的提出

广场舞是近年来在中国社会风靡的一种公共健身休闲活动,以自发性、集体性和老年人参与为主要特征。随着普及率的提高,广场舞却没能顺利发展成为一种良性的全民健身活动,反而引发了许多矛盾与冲突。

学术界对此已经进行了探讨,认为广场舞冲突实际反映的是中国社会在现代化进程中存在的结构性问题。其中主要包括以下几种观点:第一,广场舞冲突反映了当前中国城市公共空间资源的稀缺性(袁继芳、陈建国,2014;梁勤超、李源、石振国,2016;曹志刚、蔡思敏,2016)。在中国城市化进程中,空间趋于商品化,消费空间在城市空间中占据了极大比重,造成了城市公共空间的有限性与隔离性,导致可利用的公共空间供给不足,无法满足居民的各类公共健身需求,使得冲突频繁产生。第二,广场舞冲突的本质是一种权利冲突(于秋芬,2014;陈桥,2015)。由于法律对冲突主体的权利边界界定模糊,因此争夺有限资源的双方都会认为自己的权利(所有权和安居权等)应当得到实现,从而造成了权利之间的对抗和冲突。第三,广场舞冲突体现出社会协调机制的不成熟与政府治理的缺位(谢秋山,2015;陆俊杰,2015)。冲突发生的原因是公民的自主协商能力存在障碍,需要政府管理部门的组织与治理。然而,地方政府存在着职能堕距问题,导致冲突事件中公民协商和介入调停无果。第四,广场舞冲突中包含了转型期社会文化与心理的因素(王芊霓,2015)。中国社会当前的话语权掌握在中产阶层和受西方文化影响的青年群体中,强调安静有序、个人空间权利的主流观念使得热闹、场面大的广场舞被社会所鄙夷。因而,当广场舞被认为是一种负面性的活动时,人们对它们的反感情绪也就倍增,冲突也会更加容易发生。

由此可见,广场舞冲突并不仅是两个群体之间简单的纠纷与争执,而是涉及到了当前社会中所存在的结构性矛盾与问题。因此,对广场舞冲突的研究也就具有了更为宏观且重要的社会现实意义。

在既有研究中,人们对有限公共空间资源的争夺被认为是导致广场舞冲突发生的最主要、最显而易见的原因。因此,可以假设,当城市社区内具有充足的场地时,广场舞和其他休闲活动也就可以互不干扰地各行其是,冲突也就不会存在。但是,对空间之争的解释并不能完全覆盖广场舞冲突中的所有问题。例如,在由广场舞噪音扰民引发的冲突中,活动空间往往并非不充足,但广场舞自身的性质,即高分贝的音乐音量还是会超出空间场地的限制,成为冲突的导火索,此时矛盾的根源就不只限于空间之争。事实上,当我们将关注点从冲突中的可见部分转到不可见的部分时,就会发现一个更具解释力的因素:时间。

时间与空间紧密联系,是社会情境中不可分的一个整体,广场舞群体和其他群体在“此地”的活动不可能剥离“此时”而存在。在广场舞冲突中,极为重要的一点是,广场舞会和其他活动在同一时间段内进行,这就意味着,在某个特定时间段内,广场舞群体和其他居民之间的活动需求可能会发生冲突。根据新闻报道,广场舞冲突集中发生的时间段是清晨与傍晚。1无论是噪音扰民导致矛盾还是场地争夺,冲突主体双方实际上都是为了争取自身在特定时间段内的需求满足,都希望排除他人的干扰、让自己想进行的活动占据这个时间段。因此,各类广场舞冲突的原因其实都可以归结于人们对时间的争夺。关于时间之争的问题在广场舞冲突中具有和空间之争同样的重要性。然而,既有研究多集中于解释空间之争,仅仅将时间视为一种物理环境因素和事件中的外在变量来考虑,并未涉及时间之争。

事实上,发生时间之争的冲突主体也具有时间上的特征:一方是老年群体,另一方则以青年的“上班族”群体为主。两类群体所处年龄阶段不同,各自对日常时间的安排和分配也就会有所差异。从而,可以进一步思考:为什么冲突总会在特定的时间段内发生?为什么对特定时间的争夺会发生在这两个年龄群体之间?日常生活中是否存在着不可避免的因素使得他们难以进行时间安排上的协调?

为了回答上述问题,有必要对广场舞冲突中存在的时间因素进行考察。然而,这种考察不能仅将时间作为行动的外部环境来看待。在社会科学的研究范畴中,时间不仅仅是天文和物理意义上的钟表时间,而是由社会所建构出来的社会时间。“时间——作为秩序原则,作为进行社会协调、定位和规范的工具,作为自然事件和社会事件的概念组织符号——是由社会活动构成的”(亚当,2009)。由此可见,时间是在理解社会互动与社会结构时不可忽视的一个关键因素。因此,应该将时间视为行动系统中的一种内生变量,这样才能把握到时间与社会互动和社会结构之间的具体关联,才能真正理解广场舞冲突中的时间之争缘何发生。

因此,本文选取时间社会学的视角,对广场舞冲突中的时间因素进行分析,试图找到导致广场舞冲突发生的一个结构性原因所在。具体来说,本文试图回答以下问题:广场舞冲突中存在着哪些时间因素?这些因素是如何导致冲突发生的?

二、研究视角与研究方法

本文以时间社会学为研究视角。时间社会学的基本观点在于,“时间”并非是无生命的、永恒流逝的天文时间,而是一种社会时间,即时间存在于社会之中、由社会所建构,人们的时间使用受到社会过程的影响(Sorokin & Merton, 1937)。

总体来说,时间社会学关注的是时间与社会因素之间的辩证关系。在这一范畴中,存在着诸多不同的理论与研究范式,包括对社会时间的一般理论性探讨(Sorokin & Merton,1937; Lewis & Weigert,1981; Adam, 1990;Bergmann,1992)、社会行动与时间之间的关联探究(Parsons,1968;Schutz,1945;Giddens,1984)和生命历程理论(Elder,1994.;Kohli,1985)等等。

本文综合了刘易斯和魏格特(Lewis & Weigert,1981)的社会时间类型理论以及“时间权力”这一新近提出的概念2作为本研究的理论框架,以此来对广场舞冲突中不同年龄群体的时间结构以及其中所蕴含的时间权力进行系统性的阐释和分析。

为了深入实际情况,研究者于2018年3月在武汉市B社区进行了为期一周的实地调研。B社区是环境优美、设施齐全的商品房小区,居民较多,有十几支跳舞队,其中广场舞队伍有六支,规模都较小。由于社区内可利用的公共空间很少,这几只广场舞队伍便分散在不同时间段来进行活动。为了了解两个年龄群体的日常时间结构,研究者对10名广场舞参与者进行了半结构式访谈,他们大多为已退休的居民,平均年龄在60岁左右;同时研究者还访谈了10名“上班族”,平均年龄在30岁左右。通过访谈,研究者收集到了关于两个年龄群体各自日常时间安排的有效资料。

三、广场舞冲突中的时间之争

(一)广场舞冲突的现实事件

近两年,因广场舞而起的冲突事件频繁发生,轻则为言语冲突,重则上升至肢体争端乃至人员伤亡。新闻媒体对这些事件从不同的角度进行了报道,本文选择其中两则较为典型、内容较为详细的新闻报道来铺陈和分析现实中发生的广场舞冲突。

1.广场舞“抢地”冲突

2017年5月,洛阳王城公园发生了一起打架事件,起因是跳广场舞的群体和打篮球的群体为了能开展各自活动而争夺仅有的一个篮球场,双方协商不成,由言语冲突发展成了肢体冲突。澎湃新闻对这一事件进行了深度报道,还原了冲突双方各自的立场与完整经过。3

广场舞队有近百人,平均年龄60多岁,每天早上6点20分在公园大树下跳70分钟健身操,晚上7点10分在公园篮球场再跳70分钟。篮球队则以20岁左右的年轻人为主,每天下午会在篮球场打球。篮球队和广场舞队曾经达成过协定:篮球队每天下午5点钟在篮球场打球至晚上7点10分,而后则是广场舞队的活动时间。然而,这一协商后来遭到了破坏,篮球队给出的理由是:“前些年他们其中几个还是学生,可以早点过来,现在都开始工作了,6点半下班,过来时间就晚了,可是刚打一会大爷大妈就来占场了。”而广场舞队不肯让更多时间的原因是:“跳完70分钟健身操后,还有其他打球的人来用场地。场地是公共的,不能耽误后面人。”

2.广场舞噪音扰民冲突

2018年9月,长沙一个小区内,由广场舞噪音扰民所起的争执致使一人猝死。环球网报道了事件发生的过程。4事发当晚7点30分,十几位五六十岁的老人开始在小区广场跳舞,音乐声不断向距广场几米远的楼栋传去。一名住户由于音乐声过大影响了儿子写作业,便下楼和跳舞的人商量能否将音量关小。然而,广场舞方不愿妥协,双方因此发生了言语冲突,该住户在愤怒的情形下猝然倒地。其中一位跳广场舞的老人讲述了自身的情况:“早上六七点起床做早饭,帮孙女洗漱喂饭,之后坐四站公交车送她到幼儿园,回家后做中饭,打扫卫生,下午三点出门接孙女,五六点到家后做晚饭,喂完孙女后出门散步。”广场舞队里多数人的情况与之相似,他们的生活每天都围绕着孩子,只有在晚上才有时间去跳舞。

(二)不同冲突主体的时间之争

两起关于广场舞冲突的现实事件映射出了一个关键问题——时间。通过新闻报道可以发现,时间贯穿在冲突发生的整个过程中,是一个不可忽视的结构性因素。

1.冲突主体的年龄特征与时间需求

在时间社会学看来,年龄是社会用以规定生命时间结构的一个关键要素,它一方面呈现了生命的时间序列,另一方面也让生命时间具有规范性,使人在不同的年龄阶段被指定了不同的角色期待和社会位置(郑作彧,2018)。正因如此,处在不同年龄阶段的群体也就有着不同的时间节奏。

从广场舞“抢地”冲突事件中可以看到,年龄是冲突双方最为鲜明的特征:一方是以临近或已经退休为主的老年群体;另一方则是以上班族为主的青年群体。在近年来发生过的广场舞冲突中,这两个年龄群体往往是相对立的冲突主体。就业制度将青年群体纳入薪资劳动系统的时间中,因此他们能够自主安排的时间大都集中于“上班以前”和“下班以后”,和王城公园篮球队的成员一样,很多青年只能选择在下班以后的时间段来满足自己休闲运动的需求。步入退休阶段的老年群体不再受制于薪资劳动系统的时间节奏,他们本能够充分安排自己的休闲活动,但是,如扰民事件中跳广场舞的老人所言,退休以后的生活依然繁忙,很多老人的时间要围绕着孙辈转,他们也只有特定的早晚时间段才能去跳舞。不仅如此,广场舞老人跳舞的傍晚时间段,同时也是处在教育系统中的学生群体放学后需要安静写作业的时间。

由此可见,不同的年龄群体对特定的相同时间段有着不同的时间需求。倘若这些群体处在不同的空间范围内,那么他们的时间需求就会各自得到满足而不会发生冲突。但现实情况是,同一个社区内共同生活着不同年龄阶段的群体,他们在某个特定时间段会同时开展满足自己需求的活动,而这些活动由于公共资源不足和自身性质等原因,往往会相互之间产生干扰,某一方的时间需求从而无法得到满足。广场舞由于其所需场地面积广、音量大的特征,尤其难以与同一空间内其他群体的活动相容,同一时间段其他群体的需求就会因此牺牲。不同年龄群体时间需求之间的难以协调为冲突的发生埋下了隐患。

2.冲突双方共享的行动参照机制

通常情况下,即使不同年龄群体的时间需求存在矛盾和不相容,也并不会立刻导致冲突的发生。通过上述两起现实冲突事件可以看到,冲突双方在爆发冲突之前都曾进行协商,试图建立起一个共享的行动参照机制,以实现时间资源的让渡与合作,使各自的时间需求能够得到协调式的满足。

在广场舞“抢地”冲突事件里,时间就是双方曾经共享的行动参照机制。篮球队和广场舞队约定晚上7点10分作为各自活动的交接轮换点,将时间段进行了切分并为双方所公平占据,这样一来,就算公共资源不足,两个群体的行动也可以得到协调,需求能够得到满足。广场舞噪音扰民事件中,音量是那名住户试图与广场舞方共同建立的行动参照机制,他希望通过把音乐声调小来使同时进行的广场舞和做作业活动不致于相互干扰。

但是,在这两个事件中,双方共享的行动参照机制或是未能成功建立,或是建立后被破坏。广场舞群体拒绝将音量调小;篮球队不再接受晚上7点10分的时间界限。从而,当共享的行动参照机制失效,双方都不愿意长久地牺牲自己的时间需求时,不同年龄群体之间就会为了各自的利益而去争夺某个特定的时间段,冲突从而一触即发。

因此,不同年龄群体对特定时间的争夺是导致广场舞冲突发生的一个关键原因所在。那么,为什么不同的年龄群体会争抢同一个时间段?为什么他们难以进行时间上的协调?要回答这两个问题,需要首先考察不同年龄群体日常时间结构的特征和关系。由于青年群体和老年群体是近年来广场舞冲突中的主要对立主体,本文聚焦于这两个群体的日常时间结构和关系来进行分析。

四、不同年龄群体日常时间结构的特征与关系

伯格曼将时间结构定义为“各个生活运作时间性地协调、交织起来的整体社会形态的结构性表现”(Bergmann, 1992)。本文从一个相对微观的视角出发,将其定义为社会中各个群体日常稳定的行动安排时间性地协调、交织起来的不同群体形态的结构性表现。

(一)时间结构中的作用机制

在当前中国的社会条件下,不同年龄群体时间的结构性表现中包含了三个时间要素:个人时间、时间嵌入与时间挤压。

个人时间是本文基于刘易斯和魏格特的社会时间类型理论(Lewis & Weigert,1981)所提出的一种时间类型概念。在他们的理论中,社会时间根据个人、群体、社会和文化这四个社会结构层次被分为四类:自我时间、互动时间、组织时间和整体时间。5由于整体时间过于宏大,与本研究无关,在此不予论述。而自我时间和互动时间两个概念所涵盖的范畴又过于微观,很难与组织时间建立更精确的逻辑关系。因此,本文将社会时间类型重新整合为三类:个人时间、社会角色时间和组织时间。这样,理论与经验能更加契合,具有较强的解释力。其中,个人时间指个人完整的生命时间。社会角色时间指个人受到所扮演社会角色的责任与义务约束的时间。组织时间则指正式科层组织运作的时间,它遵循着严格且精细化的日程时间表(Lewis & Weigert,1981)。

“时间嵌入”的概念同样来自于社会时间类型理论,它是将时间类型联结起来的一个社会时间机制,指的是个体的生命时间(个人时间)会嵌入到更广阔的社会时间类型之中(Lewis & Weigert,1981)。在现代社会,个人时间往往嵌入到社会角色时间之中;社会角色时间是个人时间与组织时间的中介,其中个人时间通过职业角色嵌入到组织时间之中。

“时间挤压”则是本文基于社会时间类型理论所提出的一个概念,与时间分层这一社会时间机制相关。时间分层是指,在社会时间类型中存在着一种关于时间优先性的分层秩序,其中组织时间要优先于个人时间(Lewis & Weigert,1981)。而“时间挤压”则意指在时间嵌入的过程里,当时间稀缺时,时间分层中处于优先地位的时间类型会挤压处于次级地位的时间类型,以满足自己的时间需求。

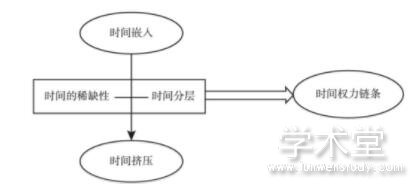

从而可以清楚地将时间结构中三个要素的作用机制表示出来:不同群体的个人时间会通过制度化或非制度化的方式嵌入到某种时间类型之中,而这种时间嵌入在时间的稀缺性和时间分层作用之下会产生时间挤压的效果(见图1)。

由此,这一理论模型可以充分地解释广场舞冲突中两个年龄群体之间时间结构的差异与关联。

图1 时间结构中三个时间要素的作用机制

(二)青年群体的日常时间结构

处在生命周期靠前位置的青年群体,其个人时间在制度化的作用下进入两种系统之中:一是由就业制度所决定的薪资劳动系统;二是由婚姻和生育制度所决定的核心家庭系统。因此青年群体同时被赋予了两个角色:职业角色和家庭角色。理想状态下,这两个角色之间应当保持着时间上的协调性与同步性,然而事实却并非如此。在这一时间嵌入过程中,存在着很大程度的时间挤压现象。

1.嵌入薪资劳动系统的个人时间

现代社会中,时间成为可预期并可精准控制的一种标准化制度。城市经济与组织体系的运转速度同时规定了其中个人与群体的生活时间节奏。

一位家中有着5岁孩子的被访者列出了她在工作日的时间安排表:

表1 五岁孩子母亲的工作日时间安排表

可以看到,这位青年“上班族”的日常时间节奏被科层组织的时间制度所决定。几乎年年如此:工作日早上八点半开始工作,直至晚上六点半下班。这体现的正是当下众多青年人群的一个日常时间结构特征,他们的个人时间通过职业角色被制度化地嵌入到组织时间中,也即薪资劳动系统的运作时间当中。由于在“个人时间-组织时间”这一时间分层中,组织时间要优于个人时间(Lewis & Weigert,1981),因此,他们只有工作日下班以后以及周末,才有时间安排自己的活动并照顾家庭。在这位被访者的时间安排表中,只有下班回到家后的几个小时是属于家庭和自己的。其中,大部分时间她都花在了照料孩子的事务上,留给自己的可以自主安排的时间只有一个小时。

因此,青年群体的个人时间需求实际上受到了组织时间的限制。在青年群体和老年群体之间爆发的广场舞冲突中,青年群体对时间的争夺其实是为了使原本就稀少的、能自主安排活动的个人时间需求得到满足。

2.遭到挤压的家庭角色时间

事实上,薪资劳动系统并非总是按标准工作时间运行,“工作时间弹性化”6现象在现代社会中普遍存在。广义上它的含义是指,“所有延伸到‘正常’(即八小时工作时间)工作时间边界之外、或是萎缩到之内的工作时间形态,都因具有松动了(特别是工作时间法规所客观界定了的)既有时间结构边界的特征,而可以被视作是弹性化了的工作时间”(Seifert,2005)。在当下中国社会,工作时间的弹性化主要表现为延伸到标准工作时间之外,这是由于薪资劳动系统中时间难以满足其快速运作的需求,产生了时间的稀缺性,因此组织时间只能不断扩张。

于是,很多青年人群在平时和节假日期间还要加班,这就使得他们原应空闲的个人时间和应嵌入核心家庭系统的时间遭到了挤压。一位家庭中有两个孩子的被访者谈到自己的工作时间安排时这样说:

确实很忙,已经很长一段时间了,几乎天天都要加班。本来应该是下午5点钟就下班,但实际上是晚上10点才能走,有时候还会加到凌晨一两点。哎,也是很无奈,之前不忙的时候回家还能给大的(孩子)辅导一下作业,现在回家基本就是直接睡觉了。幸好家里有两个老人,他们专门从老家过来帮我们带孩子,不然真忙不过来。(ZX,0322)

由此可见,已经组成家庭的青年夫妻在家庭中的角色时间被职业角色时间所挤压,他们也就无法分配出时间去做家务劳动和儿童照料等家庭角色工作。尤其是二孩政策施行以后,很多家庭都有了同时抚育和照料两个孩子的任务,但却难以在工作和照料之间找到一种时间上的平衡,而这就成为另一群体时间嵌入的原因。如被访者所言,青年夫妻的父母会专门来帮助他们带孩子,老年群体使青年群体遭到挤压的家庭角色时间得到了补充,但这同时却影响了老年群体的日常生活时间结构。

(三)老年群体的日常时间结构

1.广场舞队伍的时间安排

B社区的几支广场舞队伍由于场地空间狭小,分散在两个时间段进行活动。他们选择的时间分别是:上午九点半至十一点,晚上七点钟到八点半。在B社区内,虽然没有发生过新闻中报道的冲突事件,但有跳广场舞的阿姨告诉研究者:

会有个别的人觉得我们音响吵,会来说我们,说了我们就(把音量)关小一点。有些人觉得吵不来说,在楼上拿个电筒拿激光照我们,是他的孩子要做作业。别的孩子放学早就做完作业了,他家的就非挑我们跳舞的这个时间来做,这时间安排实在不太好。我们很多跳广场舞的老人白天带孩子也很辛苦,只有自己儿女晚上七点多回来以后,才能抽空来跳,最多也就跳一个半小时。(LZW,0321)

可见,尽管冲突并未发生,但不同年龄群体之间时间需求的矛盾的确存在。而跳广场舞的老年群体也并非如一般观念所认为的那样,在退休以后拥有大量的空闲时间,能够在任意时间段内进行活动,以避免时间争夺问题的发生。相反,他们的日常时间节奏实际上相当紧凑,甚至很多人连跳舞的时间都是挤出来的。一位只能在晚上跳广场舞的阿姨这样说:

我白天一天都要在家带小孩,才一岁多,得看着他,等晚上他父母回来我就有空出来了。不过现在跳得也很少了,他们晚上总是加班,抽不出时间。(ZR,0322)

2.“隔代抚养”:老年群体的时间嵌入与个人时间的挤压

之所以会出现这种情况,是因为老年群体大量空闲的个人时间都嵌入到了家庭之中,尤其是孙辈的生命节奏之中。在已成为社会主流家庭结构的核心家庭系统中,作为父母角色的时间被职业角色时间所挤压,照料儿童的工作无人来做,只好由祖辈,也就是已退休的老年群体来承担。

事实上,研究者所访谈的跳广场舞的老年人基本都是“带娃族”,他们有的专门从外地赶来,帮助忙于工作的儿女照看孙辈和照料家务。几乎所有广场舞访谈对象都告诉研究者,如果不带孩子,他们一天基本都是空闲时间。可见,“隔代抚养”是老年群体时间嵌入的最主要事件。然而,这种嵌入并非是因为某种正式制度规定所导致,其更多是出于一种道德义务,以及在儿童看护社会支持系统不完善条件下作出的无奈选择。

自己的孙子当然要自己来带嘛,小孩子都很娇的,让别人带我们也不放心。反正我退休了也没什么事。(LXZ,0323)

才几个月的小孩,幼儿园不收的,这附近也没有什么托儿所,就算有我们也不敢把孩子交过去,你看现在那些新闻报道,吓人得很。保姆也是,倒不是请不起,就是怕她带不好,把小孩给教坏了。除非是很熟的人,否则不放心的。(XAY,0321)

因此,不同于青年群体在薪资劳动系统中制度化的时间嵌入,老年群体将个人时间以非制度化的形式嵌入进了家庭之中。

“隔代抚养”使得老年群体的个人时间主要嵌入在了孙辈的生命时间节奏里。在具体的时间嵌入过程中可以发现,孙辈的年龄极大地影响了老年人一天的时间安排。B社区广场舞老人的日常时间安排具有相似性,大致可以分为两种类型:一种是孙辈在3岁以下,还没有上幼儿园的;另一种则是孙辈在3岁以上,已经由幼儿园或学校接管了的。

表2 照顾孙辈时间安排表7

通过表2可以看到:老人的生活时间围绕着处在不同生长阶段的孙辈的生活习惯而组织起来。3岁以下的婴幼儿还没有自主行动的能力,需要大人全天候的看管、照料与陪伴,因此照顾他们的老年人必须将几乎整天的个人时间嵌入到其生命时间之中,直到婴幼儿的父母下班回来才能暂时抽离;3岁以上的儿童基本已进入幼儿园和小学的教育系统当中,此时他们不再需要全天候的照料,但却因为安全的考虑需要在上下学时被人接送,此时由于青年夫妻仍然处于工作时间,老年人只好承担了这项工作,他们的时间节奏嵌入到了学校系统的运作规律之中。但相比之下,他们的日常时间安排明显要比照料3岁以下儿童的老人宽松,能够进行休闲娱乐活动的自主时间大大增加。

B社区老年群体的广场舞参与程度就是由上述时间嵌入的不同程度来决定的,大致可以根据孙辈的年龄和数量来划分:不用带小孩的,参与程度很高,两个时间段都能跳;家中小孩在上幼儿园和小学的,大都只能在接送完小孩、忙完家务后选择一个时间段跳;而小孩仍在学龄前以及要照顾两个小孩的老人则根本抽不出时间来跳广场舞。

从中可以看到,老年群体原本空闲的个人时间遭到了家庭时间的挤压。由于父母家庭角色的时间被组织时间所占用,家庭时间的稀缺就只能由祖辈的个人时间来填补。然而,由于个人时间在时间分层中处于最底端,因此当个人时间稀缺时,没有任何其他时间类型能嵌入其中并满足个人时间需求。从而,老年群体原有的大量空闲时间就变得和青年群体同样稀少,他们进行广场舞活动的时间在很大程度上也就不再具有可选择性。

(四)不同年龄群体时间结构的嵌套与重叠

理想状态下,处在不同生命历程阶段的群体的时间结构之间应当是一种平行的、互不干扰的关系。青年群体能够兼顾职业与家庭的双重角色,已退休的老年群体能安享晚年,拥有大量的空闲时间,能够在任意时间内进行健身休闲活动。但是,在实际情况中,由于薪资劳动系统时间运作的弹性化扩张,青年群体的家庭角色时间遭到了挤压;再加上儿童看护社会支持系统的不完善,婴幼儿童面临着无人照料的危险境况,从而,只能让拥有大量空闲时间的退休老年父母承担起了“隔代抚养”乃至照顾全家人生活的职责,以其个人时间的牺牲为代价。

这一部分老年群体被纳入到家庭分工之中,他们的时间嵌入到家庭系统里,其时间结构不再与青年上班族的时间结构相平行,而变成了一种相互嵌套的关系。因此,他们在行动上也需要相互依赖与协调,以达成家庭时间秩序的一致性:当青年群体开始上班时,退休的老年人也开始了在家庭中的忙碌,接送照料小孩和做家务;等小孩被送到学校机构以后和青年群体下班后,老年人才能有自己的空闲时间。这就导致了两个群体个人闲暇时间段的重叠,从而,前述各个群体对相同时间段赋予不同意义而导致冲突的问题就会发生。因此,广场舞冲突频繁发生的一个结构性原因就在于,不同年龄群体的时间结构相互嵌套且重叠,导致某一特定时间段内的不同行动安排之间难以协调。

图2 不同年龄群体相互嵌套的时间结构关系

五、广场舞冲突背后的时间权力链条

广场舞冲突反映的不仅是两个年龄群体时间结构之间的关系问题,更进一步,它还揭示出社会中普遍存在的时间权力链条。

“时间权力”是指“为了满足某些行动者的时间需求而迫使其他行动者牺牲其时间需求的动态情况”(郑作彧,2017)。它产生于由时间嵌入通向时间挤压的过程中,也即时间的稀缺性和时间分层机制的结合作用使时间权力得以产生。

时间分层构建出时间权力的链条环节。在这一链条中,社会与单位组织位于最顶端,用制度化的时间规定来要求其成员牺牲个人时间和作为家庭中父母角色的时间,以满足薪资劳动系统高速运转的时间需求;这些牺牲了个人和家庭角色时间的群体,也即生命周期位置靠前的青年群体,位于时间权力链条中的第二环。他们在核心家庭中的角色时间需求无法得到满足,只能向已退休的、生命周期位置靠后的老年群体提出要求,通过挤压这一群体大量的空闲时间来满足家庭中的抚育和劳务时间需求,而后者实则位于链条中的最末端。

时间的稀缺性则让时间权力链条动态运作起来。刘易斯和魏格特提出了关于社会时间的几个命题推论,其中之一便是:时间稀缺性一般会向下传递到社会时间的各个层级当中(Lewis & Weigert,1981)。在当前处于现代化的中国社会中,追求经济发展水平是主要目标,市场和组织运转速度快、效率高,对劳动时间的需求在不断增加,这导致了时间的稀缺问题产生。由于在工作和育儿方面的社会保障还不够完善,时间的稀缺性便通过时间权力链条的顶端渗透至最末端,组织时间挤压青年群体的个人与家庭角色时间,家庭时间挤压老年群体的个人时间,时间的挤压虽然能暂时满足社会与家庭系统的时间需求,但两个群体的闲暇时间需求都无法得到满足和协调,遂成为了时间权力争夺中的牺牲品。广场舞冲突正是在这种时间稀缺和时间权力链条的宏观背景下所表现出的冰山一角。

图3 时间权力链条的产生路径

“像任何权力一样,时间权力也具有动态的斗争过程,或是为了追求公平性而来的权力制衡过程”(郑作彧,2013)。当两个年龄群体的个人时间都遭到挤压时,他们仅有的能够进行自主活动的时间对他们来说就更具有了重要意义。通过各类广场舞冲突的现实事件可以看到,在冲突主体对有限活动空间的争夺中,在安静休息的权利和热闹舞蹈的权利之间发生矛盾的背后,实质上蕴含着双方对自主时间的争夺,每个群体都想让自己的闲暇时间需求得到满足,因此这也是一种时间权力的较量。

由于不同年龄群体日常时间结构的嵌套与重叠,导致双方难以建立起有效的行动参照机制,时间的让渡与合作也就难以实现。继而,动态的斗争过程就会产生,双方会各自采取策略以使对方的行动能够服从自己的时间需求。例如,在广场舞“抢地”事件中,自从篮球队的队员开始上班,其个人时间嵌入到薪资劳动系统之后,他们打篮球的时间就遭到了挤压,因此他们希望能延长活动时间以满足需求;但广场舞方的时间结构和有限的场地资源决定了他们也只能在这一时间段进行活动,无法再进行退让。从而,双方原本协商好的共享行动参照机制失效了,发展成为两个群体对时间的争夺。广场舞群体以其人数多的优势直接占据了场地,而篮球方则以篮球场地的使用规则作为与其对抗的手段,双方的目的都是希望能够为自己争取到更多的活动时间以满足休闲需求,但是这一场时间权力的较量并未分出胜负,最后以冲突的爆发和第三方介入调停而告终。

六、结论与讨论

广场舞冲突中的时间因素并不仅仅是一种物理维度,而是具有社会意涵的重要结构性因素。本文对这一社会时间因素进行了系统性的分析。通过揭示冲突中的时间之争、不同年龄群体的日常时间结构的特征与关系,以及冲突背后的时间权力链条,本研究发现,广场舞冲突并不只是一种行动上的冲突,而是不同年龄群体时间结构之间的冲突。广场舞冲突之所以发生,是因为作为冲突主体的两个年龄群体的时间结构之间存在嵌套与重叠关系,致使他们的闲暇活动只能在同一个时间段进行。而由于冲突主体双方处于不同的年龄阶段,他们对这个共享的特定时间段所需求的行动选择大不相同,甚至产生矛盾,当共享的行动参照机制无法建立或失效时,双方之间的冲突就会很轻易地爆发。不仅如此,两个群体的时间结构在时间分层和时间稀缺性的作用下,还与薪资劳动系统和家庭系统相勾连,形成一根时间权力链条。这些都表明,在广场舞冲突中看似简单的时间问题背后,其实有着更深刻的社会结构性根源。

2017年11月,国家体育总局出台了《关于进一步规范广场舞健身活动的通知》,其中有“采用分时段办法向广场舞健身爱好者开放”的规定,这表明政府部门对广场舞冲突中时间问题的重视。然而,在具体实施过程中,不仅应该对物理时间进行协调,更重要的是要找到并解决时间所反映出的社会结构性问题,包括:如何解决时间稀缺性问题?如何防止组织时间的弹性化扩张?如何保障上班族的工作时间权益?如何完善儿童看护社会支持系统?这是本研究发现的关键问题所在,值得进一步探讨。只有这样,才能有针对性地解决广场舞冲突问题,使广场舞成为真正被社会认可、有着良好互动和秩序的体育休闲活动。

参考文献

[]曹志刚、蔡思敏,2016,《公共性、公共空间与集体消费视野中的社区广场舞》,《城市问题》第4期。

[]陈桥,2015,《社区体育运动开展中权利冲突的法律调整——从广场舞纠纷切入》,《体育与科学》第1期。

[]梁勤超、李源、石振国,2016,《“广场舞扰民”的深层原因及治理》,《北京体育大学学报》第1期。

[]陆俊杰,2015,《居民社会体育权利保障的政府责任——基于广场舞扰民的思考》,《北京体育大学学报》第11期。

[]王芊霓,2015,《污名与冲突:时代夹缝中的广场舞》,《开放时代》第1期。

[]谢秋山,2015,《地方政府职能堕距与社会公共领域治理困境——基于广场舞冲突案例的分析》,《公共管理学报》第3期。

[]亚当,芭芭拉,2009,《时间与社会理论》,金梦兰译,北京:北京师范大学出版社。

[]于秋芬,2014,《社区体育运动开展中权利冲突分析——以广场舞纠纷为视角》,《体育与科学》第2期。

[]袁继芳、陈建国,2014,《从广场舞扰民看城市体育休闲公共空间的缺失》,《武汉体育学院学报》第9期。

郑作彧,2010,《时间结构的改变与当代时间政治的问题:一个时间社会学的分析》,《台湾社会学刊》第44期。

——,2013,《时间生态学:时间社会学的新研究概念建立之尝试》,《台湾社会学刊》第52期。

——,2017,《时间生态学:时间社会学的经验研究框架》,景天魁、张志敏等主编《时空社会学:拓展与创新》,北京:北京师范大学出版社。

[]——,2018,《社会的时间:形成、变迁与问题》,北京:社会科学文献出版社。

[]Adam,Barbara 1990,Time and Social Theory.Cambridge:Polity Press.

[]Bergmann,Werner 1992,“The Problem of Time in Sociology:An Overview of the Literature on the State of Theory and Research on the ‘Sociology of Time’,1900-82.” Time and Sociology 1(1).

[]Elder,Glen H.1994,“Time,Human Agency,and Social Change:Perspectives on the Life Course.” Social Psychology Quarterly 57(1).

[]Giddens,A.1984,The Constitution of Society.Cambridge:Polity Press.

Kohli,Martin 1985,“Die Institutionalisierung des Lebenslaufs.Historische Befunde und Theoretische Argumente.”K?lner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 37.

[]Lewis,J.David & Andrew J.Weigert 1981,“The Structures and Meanings of Social Time.” Social Forces 60(2).

[]Parsons,Talcott 1968,The Structure of Social Action.New York:The Free Press.

[]Schutz,Alfred 1945,“On Multiple Realities.” Philosophy and Phenomenological Research 5(4).

[]Seifert,Hartmut 2005,Flexible Zeiten in der Arbeitswelt.Frankfurt am Main:Campus Verlag.

[]Sorokin,P.A.& Robert K.Merton 1937,“Social Time:A Methodological and Functional Analysis.” The American Journal of Sociology 42(5).

注释

1张帆,2017,《小伙与广场舞大妈抢球场起冲突双方曾多次争执》,6月3日(http://www.xinhuanet.com/2017-06/03/c_1121079517.htm);李政杰,2017,《广场舞噪声扰民“伤不起”各地出招立“规矩”》,6月1日(http://leaders.people.com.cn/n1/2017/0601/c58278-29310558.html)。

2“时间权力”的概念由郑作彧提出。郑作彧,2017,《时间生态学:时间社会学的经验研究框架》,景天魁、张志敏等主编,《时空社会学:拓展与创新》,北京:北京师范大学出版社。

3于亚妮,2017,《洛阳“抢地打架”方广场舞大爷发声:不解释了,老人伤不起了》,6月20日(https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1713148)。

4朱莹,2018,《在广场舞声中死去的男人》,11月11日(https://baijiahao.baidu.com/s?id=1616844788100510411&wfr=spider&for=pc)

5在刘易斯和魏格特(Lewis & Weigert,1981)的理论中,自我时间是个体自身对时间的体验和意识,是自我的时间感;互动时间指非正式的人际交往的时间;组织时间是正式科层组织运作的时间,它遵循着严格的日程时间表,且十分精细化;整体时间则是指整个社会在文化影响下的时间运作方式,包括周、年、四季的划分等等。

6关于“工作时间弹性化”的具体论述,详见郑作彧,2013,《时间结构的改变与当代时间政治问题:一个时间社会学的分析》,《台湾社会学刊》第52期。

7两个时表是由对B社区广场舞参与者的访谈资料整理汇总得出。虽然他们每天行动的具体时间点有所差异,但他们行动的整体时间安排是高度相似的,因此研究者在表中以其中某一人的具体时间点作为标准,纳入他们共性的每日行动安排。

- 相关内容推荐

- 上一篇:舞蹈鉴赏论文(优选8篇)

- 下一篇:江苏舞剧《柳如是》中的“江南”元素展现