城市化移民诸变量及其社会语言学阐释

时间:2014-07-07 来源:未知 作者:傻傻地鱼 本文字数:9529字

一、引言

“现代的历史是乡村城市化,而不像在古代那样,是城市乡村化。”全球的城市化进程已经历了三次大的浪潮:第一次是欧洲的城市化。它发端于英国,自1750开始,历时近200年的时间,完成了英国和欧洲大多数国家的城市化;第二次是美国的城市化。由于世界工业中心的逐渐转移和欧洲移民的进入,美国城市化的速率比英国高出1倍,仅用百年左右的时间就完成了基本进程;第三次是拉美和正在进行中的中国城市化。

中国共产党十八届三中全会,将城市化/城镇化提高到了经济发展核心问题的高度。可以预见,未来的较长一段时期内,中国的城市化/城镇化浪潮将会更加澎湃。城市化的根本或者实质就是农村人口迁移到城市。

城市化移民的一个必然结果就是不同语言或方言的接触,接触就会有变异,这给语言学特别是社会语言学研究提供了肥沃土壤。城市化移民涉及很多变量,比如移民距离、社会网络、移民主体类型、移民时间、移民的职业及经济收入等,这些变量共同作用,构成了村民进城的整个体系。本文尝试以社会学视角的城市化移民诸变量为切入点,在社会语言学的框架内加以分析。需要说明的是,分离出诸多变量是出于研究操作层面的需要,事实上诸多变量是相互制约、相互作用,作为一个整体对语言予以影响的。

李宇明从宏观的层面阐述了中国城市化进程中的几个语言问题,并呼吁人们对此过程予以关注。本文试图从微观的解构层面来对这一过程加以审视,期望能深化某些问题的讨论,并对国家语言政策的制定和完善提供参考。

二、城市化移民诸变量及其社会语言学阐释

1.移民距离变量

在中国城市化的进程中,一直伴随着是优先发展“小城镇”还是“大城市”的争论。就目前中国城市化发展的现状来说,大部分的村民是通过进入中小城市的方式进行城市化的,还有一部分是直接进入大城市,也有一小部分是先进入中小城市然后再进入大城市,其模式见图1:

移民的距离变量,是指村民所进入的城镇距离其源出地的实际空间距离。对于即将进入城市的村民来说,是就近进入当地的小城镇,还是远赴其他城市,这是他们走出村子之前面临的抉择之一。出于迁移成本等方面的考虑,很多村民都选择了移而不迁的“两栖”模式,实行就近城镇化。但是近年来,长距离流动越来越成为进城村民的特征之一,而且越是长距离流动的人口越不愿意回家乡。

就近城镇化还是异地城市化的社会语言学后果会有差异。就近城镇化的村民多数情况下并未离开其母方言区域,其社会网络并未发生很大的改变,其方言与迁移目的地的方言要么相同,要么相近,城镇原居民和移民之间可以用其母方言交流而并无障碍,所以这些移民也就没有方言选择的压力,他们选用国家通用语的几率也会比较小。

而异地城市化,特别是远距离参与城市化的村民,他们面对的是一个非母方言的环境,不仅方言系统本身不同,而且他们的“语境规约”(contextu-alization conventions)也是各异,其社会网络很可能也会面临着巨大的改变(下文具体论述),这时他们就会面临着新方言的学习以及方言使用的抉择。

由于移民们不是通过正规教育的途径获得第二方言/第二语言的,而是在双言双语环境中自然而然习得的,所以他们是“弱势双言双语人”。一般情况下,在移民第一代进入稳定的双言阶段以后,不同方言会在不同的语域(register)发挥作用,通常是母方言在家庭/朋友层面发挥功能,而迁居地方言或国家通用语则成为工作/公共场合层面的交际工具;一般从移民第二代开始,强势方言或国家通用语的使用场合与使用频率会大大增加。

乡村方言与城市方言包括国家通用语,出现功能分化,移民向城市方言靠拢,这是人类城市化进程中的普遍现象(当然,这并不是唯一结果)。所以,长距离移民更有助于国家通用语的推广以及某些强势方言的增强,短距离移民则有利于移民方言的保持。距离变量是一个社会语言学性质的因素,但却不是一个解释性的变量,因为会有很多干扰变项存在,比如移民们保持原有社会关系的程度、其既有的财力等,所以比起其他变量来,距离变量要更加依赖其他变量才能发挥其解释力。

2.移民的社会关系网络变量

村民在从乡村进入城市之后,其社会交往群体由单一群体变成了两个等级的群体,一个等级是以血缘、地缘、业缘关系为基础的同质群体,这是进城村民社会交往的主要群体;另一个等级是以老板、城里人为代表的异质群体,及以当地居委会、政府干部和家乡干部为代表的制度内关系,这些共同组成了进城村民社会交往中的次要群体。与此同时,其社会网络也从传统地域社会的封闭型网络转向了现代社会的开放型网络,或者说由原来单一的地缘和血缘关系为基础的初级关系网络变为初级关系为主、工具理性为取向的初级关系与次级关系网络为辅的网络关系。

这种社会网络的变迁,是与城市化进程中移民自身的现实需求密切相关的,而这也正是当代进城村民家庭式流动、长距离流动以及流动方式上的“连锁迁移”等特征的表现形式之一。这种转换可以用一句话来概括:在城市化的进程中,村民的社会关系网络从几乎是强连接(strongties)的独占鳌头,转向了强连接和弱连接(weakties)的共同作用。

Milroy在对北爱尔兰首府贝尔法斯特地区进行方言的社会语言学调查时,首次使用了“网络分析”(network analysis)的理论模式,将社会网络(social network)作为一个社会变量来考察其社会语言学后果。之后Milroyand Milroy又首次将社会等级(socialclass)和社会网络这两个基本概念统一到了解释语言演变的社会系统中。社会网络理论能够给非标准方言的保持提供解释:即强社会网络不仅能将当地社区团结在一起,而且也减少了行为变化的可能性,比如语言变异。

在MilroyandMilroy看来,那些与自己社区之外的人有较多弱连接的个人最易于产生语言演变。这些人也是推动语言创新形式扩散的重要力量。由此可以推断:语言变化在社会和地理上流动的人群中比在有较强当地基础及紧密社会网络的人群中的传播速度要快。

在城市化的进程中,村民的弱连接越来越广,弱连接在村民社会网络中的地位越来越重要,如果Milroyand Milroy的结论是正确的,那么这种社会网络结构应该有助于语言变化的产生以及语言变异的扩散。Kerswilland Williams对英国弥尔顿·凯恩斯城(Milton Keynes)的研究也的确支持了这种推论:即弥尔顿·凯恩斯城的许多语音特征显示出了整平(leveling)的迹象,有些特征(特别是元音)在慢慢向类似标准英式发音靠近,而有些特征(特别是辅音)则正在向一种泛式的南方非标准音靠近。Kerswilland Williams认为这一结果是由于两个因素的作用:一是在弥尔顿·凯恩斯城这样一个人口熔炉里面,人群之间的相互适应;二是从城市建立之初就已存在的与外地之间的不间断的联系。

将弥尔顿·凯恩斯城与雷丁城(Reading)的情况对比之后,Kerswilland Williams更加确定,与其他地方人群联系的开放网络能够允许并增强整平的出现。值得注意的是,作者们在结论中指出,研究的数据显示移居和社会等级是两个相互独立的影响因素。社会等级意识可以独立于移居和开放网络之外,直接对个人的语言态度产生影响,从而使其产生语言变化。

尽管如上所述弱连接在村民城市化过程中的作用变得更加重要了,但王春光的调查也显示,农村流动人口作为外来者,基本上与流入地社会没有很多的交往。在新生代农民工中,只有21.6%的人与周围的当地人经常有交往,48.6%的人不经常交往,10%和19.7%的人与周围的当地人基本没有交往和完全没有交往。

这反映了进城村民的社会网络还是以“内向型”的强连接为主,这一情形在一定程度上会有利于其方言的保持,而不利于方言的创新及国家通用语的使用。雷洪波对上海农民工和台商的调查也印证了此推断。他的调查表明,新移民由于有了早期移民的各种积累,仅在移民社区的内部就能够把工作和生活安排得差不多了,所以他们也就失去了与当地社会进一步融合的动力。

新移民的社会支持网络往往呈现出日益封闭的倾向。这种倾向反映在他们的语言选择行为中,就是学习当地方言的动力减弱,保持原有家乡方言的动力增强,转用国家共同语的人越来越多。当然,不同的职业群体由于接触人群不同,会对其强弱连接的模式产生影响,进而影响其语言变化。比如与专业技术人员阶层相比,移居上海的初级白领阶层对目的地方言的认同度更高,习得的积极性更高,一个很重要的原因就在于后者的同事很多都是上海本地人。

这里有两点需要注意:其一,连续性迁移往往会成为一个影响村民进城后建立更多弱连接的障碍,从而也就在一定程度上抑制了更多的语言变异和变化。连续性移民往往与移民的同质型聚居相关,来源于同一地域的人群集中居住在一起,成为后来人群步入城市的起点。连续性移民进一步巩固了原移民群体已有的强连接,与此同时也大大减弱了他们与外界建立弱连接的动力,这种情况的必然结果就是强化了其原有方言,而不利于语言变异与语言变化的产生。这一点在Ivars对芬兰雅各布斯塔德市(Jakobstad)新方言形成的考察中有很好的展现;其二,社会网络的改变,种种弱连接的建立对于语言创新来说只是条件之一,要真正实现语言的创新,“还需要有其他条件,其中的一个就是心理的:就是接收社区的说话人希望能认同外来社区的说话人”。而从王春光、朱力等的研究中,我们看到接收社区与移民之间的互相认同程度并不高,彼此之间有心理上的隔阂,这种情况也是不利于新语言形式的出现和传播的。

可见,不是所有村民的城市化都会带来语言的深刻变化,原居民与移民之间彼此的认同在其中至关重要。Hel-gander对瑞典达拉纳省北部乡村地区的语言生活状况的考察也证明了这一点。在城市化移民的进程中,社会网络变量是一个极具解释力的变量,其他变量都与其有着千丝万缕的联系。

(1)移民时间-主体类型变量

移民时间变量可以从两个角度切入:一个是村民从源居地移出的时间,即他们是在儿童时期、青年时期还是老年时期开始移居的;二是移民迁居后在迁居地居住的时间长短。在迁居地居住的时间长短与移民者是否长期居住于城市的期待有关,而这一点则决定了移民的主体类型,所以我们在此将移民时间和主体类型合二为一来考察其社会语言学后果。

很多研究表明,从源居地移出时的年龄越小,越容易出现语言变异及接受新的语言形式,即比起老年人来,年轻人更容易产生语言变异并接受语言变化,儿童则比年轻人更快。这种情形不难理解,首先年轻人与老年人都已过了语言习得的“关键期”,再习得新的方言势必更困难;其次是其源出地方言给新方言习得带来的负迁移要更多更广泛,而儿童则不会受上述两点的困扰。在迁居地居住时间长短这一变项的一般情形是,在迁居地的居住时间越长,移民语言发生变异的可能性越大,其向迁居地方言或通用语言转用的几率也越大,其流利程度也越高。

有些移民一年的某一段时间住在城市,而其他时间则住在乡村(如因农忙而回乡,或者在城里所从事行业出现季节性间歇等),这些移民从时间变量的角度来说就属于周期性或季节性移民。这类移民的语言状况可能会呈现出不同于其他类移民的明显特征。如Mhlum对北极斯匹次卑尔根群岛朗伊尔城(Longyearbyen)语言状况的考察。朗伊尔城是一个移民之城,其半数居民都是来自挪威北部的移民,其他居民则是来自挪威东、西、中部的移民,所以朗伊尔城的居民有挪威大陆和朗伊尔城的双重身份,Mhlum称之为“准移民”(semi-mi-gration)。

很多移民都不是永久性居住,而是工作几年之后就会回到挪威大陆,这使得朗伊尔城的人口处在不断的变动和重组中。很多朗伊尔城人一年中有9-10个月时间在朗伊尔城,而其他时间则是住在挪威大陆。在这种社会背景下,很难出现一个大家都拥护的语言标准。Mhlum对四个年轻人的语言使用的考察向我们展示了他们多样的语言状态:他们选择了各自的语言方式,而不是趋于一致。

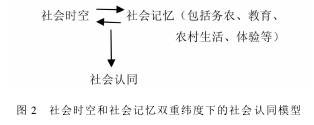

在迁居地居住的时间长短与移民者是否有长期居住于城市的期待有关,这决定了移民的主体类型。社会学者一般将当前的进城村民分为三个主体:回乡型、摇摆型和滞留型:第一类是明确表示在城市工作一段时间之后就回农村的,第三类是明确表示将来无论如何都留在城市的,而第二类则是介于上两类之间举棋不定的。王春光指出:“流动人口的群体特性并不是凝固不变的,而是在不断地建构、解构和重构之中,在这里社会时空和社会记忆成为两个很重要的因素。”在社会时空和社会记忆的双重纬度下,一个人的社会认同模型,见图2:

不同的期望态度会对这一具有“建构、解构和重构”特性的社会认同产生影响,并进而影响到移民的社会网络及居住时间,而这无疑将影响到其方言的选用及其使用的态度。一般说来,在对新方言形式的接受程度以及出现语言变异的可能性上,滞留型要高于摇摆型,回乡型则最弱。滞留型人群期望一直在城市生活,对城市生活的认同度较高,在行为上他们也趋于向城市标准靠拢,所以他们更易于接受新的语言形式或实现语言的转用,而且不会担心与原居地社团的远离,所以他们是不太稳定的双语双言人群;摇摆型人群的语言使用则可能会出现一些波折,一方面现有的城市环境促使他们要在一定程度上接受新的语言形式,而对原居地心理和情感上的归属又使他们有保持自己方言的倾向,所以比起其他两类人群来,这部分人群应该是比较稳定的双言双语人群;回乡型人群对城市的认同度较低,在心理、情感、社会网络上都倾向于原居地的社团,这就使他们有强烈的保持原有方言的动力和期望,所以即使这部分人在一段时间内会处于双言双语阶段,他们最终也还是会走向单言单语。滞留型人群的语言变化往往是近乎直线式的上升,而后两类则往往会表现出一些曲折。夏历就曾以“流动取向”为变量,分析了农民工留城还是回乡的取向对语言使用的影响,其结果也大致如上所述。

Aueretal.也曾给我们提供了一个很好的个案,让我们看到生活的经历是如何影响到移民者的心理,并进而改变了其社会网络、态度、身份认同等各个方面,最终影响到其语言的使用。个案的对象Mr.V,像很多移民者一样,在柏林墙倒掉以后,从东德移民到西德。作为Aueretal.长期方言适应项目的56个被调查人之一,Mr.V在1990-1992年的方言适应情况通过8次访谈被记录了下来。

综合分析,他的方言适应情况呈一种Z字形的发展:第一年,他失去了大量来源地的语音形式,但第二年却发生了急剧转变,他又回到了旧的方言形式,甚至在有些方面还出现了比正常形式更甚的发音。他在第一年表现出了方言适应,但在第二年却又变成了不适应,原因是什么?

原因就在于第二年的时候,Mr.V做了一次手术,这次长达6个月的治疗使他成了残疾人,于是他不能重返他的工作,成了一名失业者。这一变故导致了其生活方方面面的变化。他的社会网络变了,从一年前的与当地人广泛而松散的接触,变成了与原居住地故人的紧密接触;他的态度也变了,从原来的对当地的积极态度,变成了消极的。这些变化的语言学后果,就是使其身份和语言认同发生了改变,由原先的当地方言认同重新回到了原居地方言认同。

(2)移民的居住类型变量及地缘-亲缘变量

移民在进城以后,面临的问题之一就是居住在哪里。其中相当一部分人会选择流动人口聚居区作为其居住地,所以流动人口聚居区成为了一个世界性的社会问题。移民在进城之后,往往形成两大类居住类型,即同质型聚居和异质型聚居,这两类聚居区的差异见表1。从上述差异可以看出两点:一是这两类聚居类型往往与移民的地缘、亲缘因素联系在一起,呈现出一紧一松的情态;二是这两类聚居区内部人与人之间以及与迁居地人群之间的社会网络关系呈现出一强一弱的态势。这两个因素就决定了异质型聚居区的移民会更易于接受新的方言形式或者出现新的语言变异。比如Habib曾经探究过乡村基督教移民在进入霍姆斯(Hims叙利亚的大城市之一)之后,语音上出现的一组变异:清小舌塞音[q](乡村变体)、喉塞音(城市变体)。Habib选择了两个移民定居地:Al-Hameeddieh和Akrama。前者是个基督徒老居住区,他们的语言习惯与当地霍姆斯人相同。其大多数原居住者都是当地霍姆斯人。许多人将居住在Al-Hameeddieh的人看作是霍姆斯城的上层人士,所以在Al-Hameeddieh浸透着威信。而Akrama则是一个新兴起的居住区,其主要居民就是乡村移民者。其地区地位也没有Al-Hameeddieh那么高,再加上其居民来源的多元化,所以大多数居民都还保持着其原有的语言特征。

再如Canagarajah对散居于多伦多、伦敦和兰开斯特城的斯里兰卡人的泰米尔语的语言保持状况进行了考察,关注点是家庭在语言转换和与语言保持中的作用。针对Fishman提出的“层级性代际分裂等级(grade dinter generational disruptionscale,GIDS),Canagarajah根据自己的研究在理论上做出了一些回应,其中与本文此处论述相关的是,Canagarajah提醒我们注意区分三种语言保持的态度:本地少数民族、移民社区和散居社区。对于本地少数民族来说,如果他们转用到了一种不同的语言,那么传统语言就面临着真正的语言死亡;移民社区的人可以转用为当地社区的语言,而且不用为没有保持对家乡或传统语言的忠诚而悔恨;散居社区的人不仅会在家乡和移居地之间权衡,而且会在横向上与其他移居地的泰米尔人形成联系,从而构成一个真正的社区。

项飚曾给我们提供过一个广东东莞东镇进厂农民工小型异质聚居区语言生活的鲜活例子。他指出,在进厂农民工中,存在着“老乡派”的群体,“老乡派搞的是‘当然会员制’,既然你是某地来的,当别人在以省份确定关系和准备行动时,你一般就得与你的同省人保持一致,选择的余地很小。但也不是一省一派,往往‘大省(在企业内人数多的省)独立、小省联合’。”项飚特别指出,“其中‘语言’是分派的重要标准。”

东镇民工来源于贵州、湖南、湖北、四川、广西、河南6个省,其老乡派是贵州、广西一派,其他省份的一派,其中主要的一个原因就是“广西话和贵州话差不多,能听懂”,而“其他省份的人不多……都说普通话”。这种现象应该具有一定的普遍性,即因为方言的相同而具有群体归属感。厂方为了避免“老乡帮”可能带来的一些争端或麻烦,采取了一些相对应的策略,即所谓的“地域通杂”政策。采取这样政策的原因,厂方解释之一是:“如果一个地区的人太多,就会造成管理上的困难。语言上就有隔阂,现在我们大家沟通都讲普通话,大家都讲得很好,如果一个地区的人太多,他们聚在一起讲起方言,叽叽咕咕地就不知道在说什么。虽然我们工厂讲究公平管理,但有人不这么想,他们有时就会鼓动工人搞罢工什么的,对我们来说,威胁性很大,一个地区的人发起罢工的可能性更大。”

厂方的这种政策,在一定程度上应该会方便普通话的推广。因为正如Scotton所说:“在不确定的情形中,如果说话人必须要选择一种语言的话,那么中性策略就是优选项。”东镇环境下的中性策略往往就是国家通用语。

上述事实恰恰是交际效率(communicative effi-ciency)原则和地区身份(regional identity)原则对立的具体体现。前者往往导致语用上向国家官方语言或者向国际/国家通用语的融合,而后者则强调其不同于其他地区的身份特征,于是就会进一步强化语言/方言的分化。

(3)移民的职业类型及经济收入变量

移民入城后的职业分布也会对源出地和目的地、通用语的使用情况产生影响,职业类型与社会网络密切相关,所以不同职业的移民者其语言变异的表现是不同的。比如上海的新移民很多从事商业服务业,这是上海本地人所不愿意从事的职业,新移民都说普通话,这就使得上海本地人在商场等公共场合也会使用普通话。

汤志祥、梁燕霞对移民城市深圳的商业员工的语言使用做了调查,调查结果显示,不论其语言背景如何,商业员工绝大多数在态度上倾向普通话,在语言使用上也都是普通话。所以似乎可以得出这样一个共性:移民所从事的职业的公共性越强,那么越有利于通用语的传播和使用。夏历的研究也证明了此处的观点。与职业密切相关的是经济收入。夏历曾对不同经济收入者的语言使用状况做过调查,调查结果显示,经济收入越高者,其普通话水平越高,对普通话的态度也越积极。职业类型和经济收入变量也与社会网络这一变量联系密切,即所从事的职业越开放者与经济收入越高者,其弱连接在其社会网络中的数量就越多,作用也越大,这种情形就使得他们易于接受新的语言形式或者出现新的语言变异形式。雷洪波曾提供了一个很好的例子,说明了市场的变化是如何影响到人们对语言的态度及选择的。

2002年对于JS来说,上海话的语言市场是有价值的,能够帮助她寻找高于一般保姆的就业机会。然而现在,她可以通过别的途径比较轻松地达成对收入的期待,因此学习上海话也就不再必要了。这个例子说明三点:时代的变迁在悄然改变着方言的价值;就上海来说,普通话推广的效果比较明显;经济收入的预期会影响人们语言/方言的选择。

三、余论

综合上述考察,我们似乎可以得出以下一些结论:

1.如果我们将上述变量做一个合力效果考察的话,那么可以说那些离家较远、弱连接较丰富、期望留在城市、职业较开放、收入较高、异质型居住的移民最易于出现语言变异或者接受新的语言形式。

2.虽然城市化无疑将有助于普通话的推广,而且“城市是文化的中心,是社会的表率,推广普通话应充分发挥城市的辐射作用,由大城市带动小城镇,由小城镇带动农村”,但是就近城镇化、同质型聚居、连续性移民等因素依然会给普通话推广带来或大或小的阻力。当然,从另一个方面说,这又成为了保持方言多样性的利好因素,毕竟“多语多方言是国家宝贵的社会文化资源,不应看成国家统一和社会经济发展道路上的障碍”。

3.对移民语言变化的影响方面,不同社会变量的分量是不同的,比如社会网络、滞留城市的强烈期望等变量,就远比其他变量的影响更大。但正如前文引言中所述,这些变量是作为一个整体在对移民的语言生活产生着影响。从社会学的角度来看,“在目前社会转型加速的历史场景下,八九亿中国小农正走向其历史的终结点,强调这一研究主题,记录这一历程并升华至理论层面,从而发现中国村民实现市民化的历史性规则,可能会成为社会学中国学派在世界社会学舞台上独树一帜的重要标志之一。”

与此同时,从社会语言学的角度来说,“到20世纪60年代,欧美各国的城市化加速发展期已基本结束,其后工业化社会的城市言语社区已经基本定型,而此时社会语言学刚刚兴起,因此欧美的社会语言学家未能及时观察到城市化加速期的语言演变情况,也无从了解其现有言语社区结构的形成过程。然而,处在城市化加速期的中国社会提供了了解这一过程的条件。”

由此看来,我国的学者已经充分注意到了中国城市化进程的研究价值,我们也相信中国的城市化进程必将为中国的社会语言学研究提供一片沃土。

“城市化不仅仅是农村人口在空间上移居城市,也是现代化意义上的‘文化移民’,更是指个人从农村人向城市人的转变过程,涉及村民生活方式、价值观念和社会心理等方面的变迁过程。”这些方方面面的变迁,无疑会逐一在人们的语言生活中留下或深或浅的痕迹,而本文的上述考察则让我们看到了不同社会变量给语言生活所带来的不同影响。更重要的是,我们看到的是这些社会变量是相互作用地在对语言变化起着作用,而且很多情况下这种相互作用达到了复杂而难以分清的程度。

但也唯其如此,才使学者们的研究充满了乐趣。

参考文献:

[1]马克思.马克思恩格斯全集:第46卷(上册)[M].北京:人民出版社,1979:480.

[2]仇保兴.第三次城市化浪潮中的中国范例———中国快速城市化的特点、问题与对策[J].城市规划,2007(6):9-15.

[3]赵春音.城市现代化:从城镇化到城市化[J].城市问题,2003(1).

[4]樊纲“十二五”规划与城市化大趋势[J].开放导报,2010(6):5-9.

[5]李宇明.关注中国城市化进程中的语言问题[R]//中国语言生活状况报告(2009):上编.北京:商务印书馆,2010:1-5.

[6]余波.城市化,路在何方?———中国城市化道路选择与模式研究观点综述[J].财经政法资讯,2001(3):45-48.

[7]万广华,朱翠萍.中国城市化面临的问题与思考:文献综述[J].世界经济文汇,2010(6):106-116.

[8]李翠玲,王建红.关于中国城市化战略的思考[J].城市问题,2011(2):17-20.

[9]周明宝.无奈抉择下的一种理性创造———浙西南村民工城乡“两栖”现象专题调查[J].社会,2002(11):10-13.

- 相关内容推荐

- 城市化进程中维吾尔族语言态度的现状及发展趋势2014-07-25

- 上一篇:语言变异研究和高级英语教学思考

- 下一篇:社会语言学对英语学习的推动