1、问题提出

父亲教养投入指在儿童的教养过程中,父亲在互动性、可及性和责任性三方面的身心投入(Lamb,2004;伍新春,刘畅,胡艳蕊,郭素然,郭幽圻等,2014)。研究表明,父亲教养投入对儿童的学业成就(McBride,Schoppe-Sullivan,&Ho,2005)、性别角色(Jones,Kramer,&Armitage,2003)和心理社会发展(Sarkadi,Kristiansson,Oberklaid,&Bremberg,2008)等均具有积极的促进作用。对于3~7岁的幼儿来说,他们不仅处在与父母建立依恋关系的关键期,并且生活的主要环境也从家庭逐渐过渡到幼儿园,父亲教养投入对其心理发展的影响更是至关重要(Lewis&Lamb,2003)。然而,尽管社会变迁的大背景促使父亲由“道德导师”、“经济提供者”的传统角色逐渐转向“与妻子共同照顾孩子的协同教养者”(Lamb,2000;伍新春,郭素然,刘畅,陈玲玲,郭幽圻,2012),父亲们也逐渐意识到应更多地投入到家庭教育中,但其投入水平依然有限(全国少工委,中国青少年研究中心,2007;全国妇联儿童工作部,2011)。因此,探讨影响父亲教养投入的重要因素,并以此为基础着力提升父亲的教养投入水平具有十分重要的意义。

基于家庭系统理论(Minuchin,1974),研究者认为反映夫妻子系统内部互动的婚姻关系对反映亲子子系统内部互动的父母教养投入具有重要贡献(Belsky,1984)。受社会文化规范对父亲教养角色界定模糊的影响,父亲对其教养角色的意识和认同通常与婚姻关系“打包”出现(apackagedeal),因而父亲的教养投入易受其婚姻满意度的影响(Almeida,Wethington,&Chandler,1999;Belsky,Youngblade,Rovine,&Volling,1991;Parke,2002)。目前有三种主要的理论假说可以解释婚姻关系与父亲教养投入间的作用机制(Erel&Burman,1995;Katz&Gottman,1996;Pedro,Ribeiro,&Shelton,2012),分别是溢出假说(spillover hypothesis)、补偿假说(compensatory hypothesis)和交叉假说(crossover hypothesis)。溢出假说认为,产生于某个子系统(如夫妻子系统)的情绪或行为会在另一个子系统(如父子子系统)中表达出来(Erel&Burman,1995),如表现为父亲的婚姻满意度与其教养投入存在正向关联;补偿假说主要从家庭治疗的临床实践中得出,它认为当婚姻关系不良时,父母会试图通过建立积极的亲子关系来补偿他们在婚姻关系中未满足的情感需要,因而可能表现为父亲的婚姻满意度与其教养投入存在负向关联;交叉假说认为,家庭某个子系统中互动双方其中一方的情绪或行为(如母亲在夫妻子系统中的感受)会影响另一方在其他子系统中的情绪或行为(如父亲在父子子系统中的行为)(Bolger,DeLongis,Kessler,&Wethington,1989;White,1999),其可能表现为母亲的婚姻满意度与父亲教养投入存在关联。通过文献分析发现,以往的实证研究大多聚焦于溢出效应或补偿效应的探讨———即父亲的婚姻满意度对其教养投入的影响,且多数研究证实了溢出假说,没有证实补偿假说(Erel&Burman,1995),只有少数研究关注并证实了婚姻关系与父亲教养投入的交叉效应,即母亲的婚姻满意度对父亲教养投入存在正向作用(Pedroetal.,2012)。与实证研究结果不同的是,研究者认为在一个家庭系统中,溢出、补偿和交叉假说可能同时发生,即个体或家庭人际互动中的情绪或行为可以在子系统之间发生迁移(Blogeretal.,1989)。然而受研究样本的家庭结构、儿童特征和父母特征等因素的影响,三种假说发生的可能性存在差异,这可能是导致理论与实证研究结果不一致的原因之一。对于家中拥有3~7岁幼儿的双亲家庭而言,上述三种假说是否同时存在于父母的婚姻满意度与父亲教养投入之间呢?这是本研究拟探究的问题之一。

随着研究的深入,溢出、补偿和交叉假说不仅可应用于理解夫妻子系统与亲子系统之间的相互作用,同时也被应用于家庭系统中任意两个子系统之间的互动过程,如夫妻子系统与协同教养子系统之间、协同教养子系统与父子子系统之间。协同教养指的是成人(父母)在教养孩子过程中所形成的教养联盟(McHale,1997;Minuchin,1974)。研究发现,父母在夫妻子系统中的情感体验可溢出到协同教养子系统中(Pedroetal.,2012),母亲在协同教养子系统中的行为可交叉影响父亲在父子子系统中的投入(Fagan&Palkovitz,2011)。

溢出、补偿和交叉假说以及以协同教养为中心的生态模型(Feinberg,2003)均提示了婚姻关系可能会通过协同教养间接地对父母的教养行为发生作用,并已经得到了很多实证研究的支持。但遗憾的是,以往的研究大多将父母双方分别考察(Morrill,Hines,Mahmood,&Córdova,2010;Margolin,Gordis,&John,2001;Pedroetal.,2012)。一方面,部分研究者关注父亲对其教养投入的主体效应(个体特征对自身结果变量的影响),如单独考察父亲的婚姻满意度、父亲感知到的协同教养关系对其教养投入的影响;另一方面,由于“母亲守门员”(maternal gate keeping)作为协同教养的一种特殊形式对父亲教养投入的影响成为近些年的研究热点,使得研究者们将目光投向母亲促进或限制父亲投入教养的信念或行为(Allen&Hawkins,1999;DeLuccie,1995;Puhlman&Pasley,2013),孤立地关注母亲对父亲教养投入的客体效应(个体特征对他人结果变量的影响),而忽略了父亲在应对母亲影响时的主观能动性(Walker&Mc Graw,2000)。

将父母对父亲教养投入的影响孤立地进行考察,忽视了家庭系统中各元素间相互影响的生态性,无法揭示父母对父亲教养投入影响中的相互作用。

除此之外,以往研究者对协同教养的考察多关注父母整体的协同教养关系(Morrilletal.,2010),如将父母协同教养的多个维度分数加和平均,忽视了协同教养的多面性;或只关注父母在协同教养过程中的合作与冲突(Margolinetal.,2001)、支持与阻碍(Jia&Schoppe-Sullivan,2011)等行为,忽视了某些隐性情境下的协同教养行为。为此,本研究采用McHale(1997)对协同教养的操作性界定来弥补上述不足,综合考察显性情境下(父母双方与儿童都在场的互动)父母的团结、一致和冲突行为以及隐性情境下(父母中的一方单独与儿童互动)父母的团结及对配偶的贬低行为,以便从协同教养的多个维度系统地探讨协同教养在婚姻满意度与父亲教养投入间的中介作用。

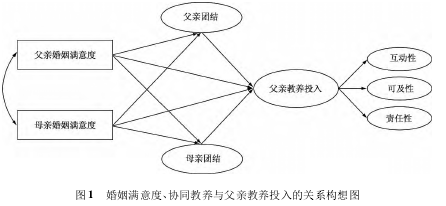

总之,本研究不仅关注父亲对其教养投入的主体效应,也同时关注母亲对父亲教养投入的客体效应,检验溢出、补偿和交叉假说是否适用于夫妻子系统、协同教养子系统对父子子系统的影响以及协同教养在父母婚姻满意度与父亲教养投入间的中介作用。构想模型如图1所示(中介变量以协同教养的团结维度为例),父母的婚姻满意度可直接预测父亲教养投入,且父母的婚姻满意度不仅通过父母自身的协同教养行为的中介作用对父亲教养投入产生影响,也通过配偶的协同教养行为的中介作用影响父亲教养投入。

2、研究方法

2.1研究对象

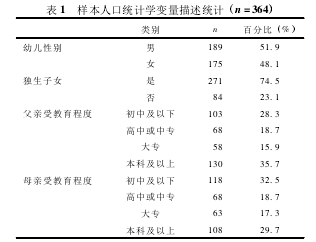

根据中国发展指数(袁卫,彭非,2008)对我国多个省市的3~7岁幼儿的父亲进行抽样调查,共回收有效问卷364份,样本情况如表1所示。幼儿的平均年龄为4.83±1.40岁,父亲的平均年龄为34.19±4.55岁,母亲的平均年龄为31.93±4.21岁。

2.2研究工具

2.2.1人口统计学变量

对父母和儿童的人口统计学信息进行测查,包括儿童年龄、性别,父母年龄、受教育程度、每周工作时长,家中拥有孩子个数等信息。

2.2.2父亲教养投入问卷

采用伍新春等编制的中国父亲教养投入问卷(伍新春,刘畅,胡艳蕊,郭素然,郭幽圻等,2014)。问卷包含互动性、可及性和责任性三个维度及十二个子维度,共56个项目,适合3~18岁儿童和青少年的父亲使用。采用5点计分,0表示“从不”,4表示“总是”,得分越高代表父亲教养投入水平越高。互动性、可及性和责任性三维度的内部一致性系数分别为0.91、0.81和0.92,总量表的内部一致性系数为0.96。

2.2.3婚姻满意度问卷

采用Olson婚姻质量问卷中的婚姻满意度分量表(李凌江,杨德森,1999)。问卷共10个项目,适用于已婚夫妻。采用5点计分,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”,得分越高代表父母的婚姻满意度越高。父亲和母亲问卷的内部一致性系数分别为0.81和0.82。

2.2.4协同教养问卷

采用修编自McHale(1997)的协同教养问卷,由父母自评其对配偶的协同教养行为。问卷包含团结、一致、冲突和贬低四个维度,共18个项目。采用7点计分,1表示“从不”,7表示“总是”。在团结、一致、冲突和贬低四维度上,父亲问卷的内部一致性系数分别为0.87、0.61、0.82和0.89,母亲问卷的内部一致性系数分别为0.86、0.66、0.82和0.77。

2.3研究程序与数据处理

采用主试入户施测和集体施测相结合的方式收集数据。入户施测时,要求主试严格按照规定程序监督父母独立完成问卷;集体施测采用父母讲座现场填答的方式。问卷由研究者统一回收,经检查合格后进行录入处理。数据分析通过SPSS16.0、AMOS21.0完成。

3、结果

3.1父母婚姻满意度、协同教养与父亲教养投入的描述统计结果

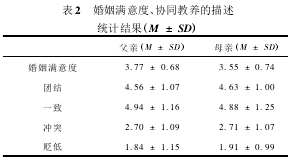

父亲教养投入在互动性、可及性和责任性三维度上的得分分别为2.39±0.58,2.63±0.66,2.54±0.59,父亲教养投入总分为2.52±0.57,均高于中数水平;父母的婚姻满意度、协同教养的描述统计结果如表2所示,婚姻满意度和协同教养的团结与一致维度得分均高于中数水平,而协同教养的冲突和贬低维度得分均低于中数水平。

3.2父母婚姻满意度与协同教养、父亲教养投入的关系

3.2.1父母婚姻满意度与协同教养、父亲教养投入的相关分析

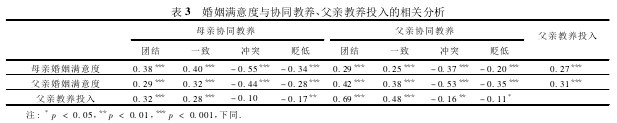

采用person积差相关计算父母的婚姻满意度、父母协同教养的四个维度和父亲教养投入的关系,结果见表3。相关分析结果表明:(1)父母的婚姻满意度与协同教养各维度间的相关系数均显著;(2)父母的婚姻满意度与父亲教养投入的相关系数显著;(3)除母亲协同教养的冲突维度与父亲教养投入的相关不显著外,父母协同教养的其他各维度与父亲教养投入的相关系数均显著。

3.2.2父母婚姻满意度对父亲教养投入的预测作用

以父亲教养投入作为潜变量,互动性、可及性和责任性作为观测变量,建立以父亲婚姻满意度和母亲婚姻满意度为自变量的直接预测模型,模型拟合指标为,χ2(df=4)=14.25,p<0.001;NFI=0.99,TLI=0.97,CFI=0.99,RMSEA=0.08,各项指标达到理想水平(Hu&Bentler,1999)。

结构方程模型的结果显示,父亲婚姻满意度与母亲婚姻满意度对父亲教养投入的路径系数均达显著水平,分别为γ=0.23(p<0.001),γ=0.16(p<0.01),即父母的婚姻满意度可显著地正向预测父亲教养投入,故可在此基础上进一步检验协同教养各维度在其间的中介作用。

3.2.3父母协同教养的中介作用

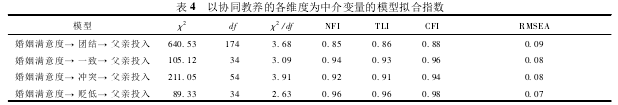

为了采用结构方程模型考察父母协同教养的四个维度在婚姻满意度与父亲教养投入间的中介作用,分别以父母协同教养的团结、一致、冲突和贬低维度作为中介变量,建立婚姻满意度与父亲教养投入的四个中介模型,模型拟合结果见表4。四个中介模型中,除以协同教养的团结维度为中介变量的模型拟合指标中的NFI、TLI、CFI略低于0.9,RMSEA略高于0.08之外,其他三个模型的拟合指标均达理想水平。

在四个中介模型的测量模型部分,父亲教养投入的三个维度在潜变量上的载荷均在0.84~0.92之间,母亲协同教养四个维度的各项目在潜变量上的载荷在0.51~0.84之间,父亲协同教养四维度的各项目在潜变量上的载荷在0.39~0.97之间,均在0.001的水平上达到显著。

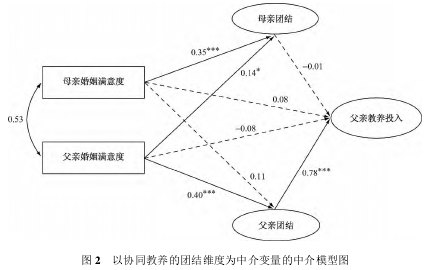

进一步的结构方程模型分析得知,在以协同教养的团结维度为中介变量的模型中(如图2),当加入了中介变量后,父母的婚姻满意度和母亲协同教养的团结维度对父亲教养投入的直接路径系数、母亲的婚姻满意度对父亲协同教养的团结维度的路径系数均不显著,其他路径系数均显著(ps<0.05)。这一结果表明,父亲的婚姻满意度通过父亲协同教养的团结维度的完全中介作用对父亲教养投入产生影响,中介效应值为ab=0.31;而母亲的婚姻满意度对父亲教养投入既无直接预测作用也无间接预测效应。

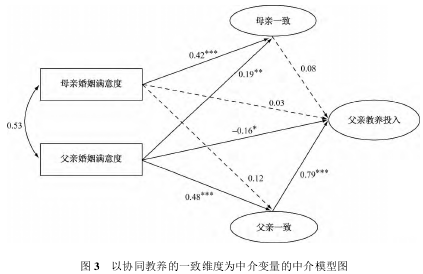

在以协同教养的一致维度为中介变量的模型中(如图3),当加入了中介变量后,母亲的婚姻满意度和母亲协同教养的一致维度对父亲教养投入的路径系数、母亲的婚姻满意度对父亲协同教养的一致维度的路径系数均不显著,其他路径系数均显著(ps<0.05)。这一结果表明,父亲婚姻满意度可以直接负向预测父亲教养投入,直接效应值为c'=-0.16,亦可通过父亲协同教养的一致维度的部分中介作用对父亲教养投入产生正向的影响,中介效应值为ab=0.38,总预测效应值为0.22;而母亲的婚姻满意度对父亲教养投入既无直接预测作用也无间接预测效应。

在以协同教养的冲突或贬低维度为中介变量的模型中,父亲和母亲的婚姻满意度正向预测父亲教养投入,以冲突为中介的模型中路径系数分别为γ=0.23(p<0.05)和γ=0.20(p<0.05),以贬低为中介的模型中路径系数分别为γ=0.24(p<0.05)和γ=0.13(p<0.05);除了母亲婚姻满意度对父亲协同教养的贬低维度无预测作用外,父母的婚姻满意度均可负向预测父母协同教养的冲突或贬低维度,路径系数达显著水平(ps<0.05)。但父母协同教养的冲突或贬低维度对父亲教养投入的路径系数均不显著。

这一结果表明,当以协同教养的冲突或贬低维度为中介变量时,父母的婚姻满意度可以直接预测父亲教养投入,但不通过父母协同教养的冲突或贬低维度对父亲教养投入发生作用,即协同教养的冲突和贬低维度均没有起到中介作用。

4、讨论

4.1父母婚姻满意度与协同教养、父亲教养投入关系中的溢出、补偿和交叉效应与以往的大多数研究结果相一致(Pedroetal.,2012),本研究验证了婚姻关系与父亲教养投入、婚姻关系与协同教养之间存在溢出效应和交叉效应;除此之外,本研究还验证了以往研究中较少发现的补偿效应(Erel&Burman,1995;Pedroetal.,2012)。

首先,婚姻满意度与父亲教养投入间的溢出假说得到验证,表现为父亲的婚姻满意度可以正向预测父亲教养投入。也就是说,当父亲在夫妻子系统中的体验良好,其积极的情绪体验就会迁移到父子子系统中,促进父亲的教养投入;反之,父亲在夫妻子系统中感到不满的负性情绪或行为会迁移到父子子系统中,使父亲与儿童的互动水平下降(Erel&Burman,1995)。

其次,父母在婚姻关系中的体验与协同教养之间也存在溢出效应。在本研究的四个中介模型中,父亲的婚姻满意度稳定地预测了父亲的协同教养行为、母亲的婚姻满意度也同样对母亲的协同教养行为具有稳定的预测效应。也就是说,对于抚养幼儿的双亲家庭来说,父母的婚姻满意度越高,就越能够与配偶团结一心促进家庭内部的凝聚力、在教养儿童时与配偶的立场保持一致,并且更少地在孩子面前与配偶发生冲突或背着配偶在孩子面前贬损其形象。尽管有些研究者认为,即使父母的婚姻关系不良,他们依然可能为保护儿童而暂时放下对配偶的不满,在儿童教养问题上与配偶相互合作(Margolinetal.,2001),然而本研究与很多实证研究的结果都证实了在绝大多数已婚家庭中,婚姻满意度与协同教养之间是相互促进的关系(Katz&Gottman,1996;Kan,Feinberg,&Solmeyer,2012)。当然,这一结果并不能完全否认在某些家庭中的确存在婚姻关系与协同教养之间界限清晰的父母,他们会从儿童的福祉出发,尽可能地减少婚姻关系中不良情绪或行为的溢出效应,保持积极健康的协同教养关系。

然而在现实生活中,这类家庭所占比例有限,但若能通过个案研究等方式深入了解其婚姻关系与协同教养的特点与关联,则可以协助理清婚姻关系与协同教养间的界限及溢出效应发生的影响因素,从而减少消极溢出效应的发生。

第三,母亲的婚姻满意度可以正向预测父亲教养投入及父亲的婚姻满意度可以正向预测母亲的协同教养行为验证了交叉假说的存在,即父母中的一方在夫妻子系统中的感受或行为会影响另一方在家庭中其他子系统中的感受与行为(White,1999)。

但有趣的是,交叉效应并未出现在母亲的婚姻满意度与父亲的协同教养行为之间。也就是说,母亲能够敏感地以其自身的协同教养行为回应父亲在婚姻关系中的体验,而相比于父亲的协同教养行为,父亲的教养投入是对母亲婚姻满意度最直接的反映。

最后,与以往实证研究结果不同(Erel&Burman,1995;Pedroetal.,2012),本研究不仅验证了溢出假说和交叉假说,也同时证实了补偿假说的存在,即溢出、补偿和交叉效应可同时发生在同一个家庭之中(Blogeretal.,1989)。当以父亲协同教养的一致维度为中介变量时,父亲的婚姻满意度对其教养投入的影响被分解为负向的直接效应和正向的间接效应,但总效应为正。也就是说,父亲的婚姻满意度与其教养投入间存在直接的补偿效应,而同时发生的还有父亲婚姻满意度、父亲的协同教养一致和父亲教养投入间的多重溢出效应。当父亲对其婚姻不满意时,他可能会通过增加与幼儿的亲密来补偿其在婚姻关系中未满足的需要;但与此同时,父亲对婚姻的不满也会溢出到他与母亲的协同教养关系中,导致他采取与母亲不一致的教养行为,而这又会对父亲教养投入产生消极的影响。不过,综合补偿效应与多重溢出效应,父亲的婚姻满意度从整体上仍可正向预测父亲的教养投入。可以说,以协同教养子系统为中介,为我们拆解了父亲婚姻满意度对其教养投入状似溢出效应的表象,帮助我们看到了家庭中各个子系统间复杂多变的相互作用。但需要注意的是,本研究的结果来自于婚姻适应状况良好的双亲家庭,在结论推广时尚需谨慎。今后的研究可以在取样上丰富多元的家庭类型,探讨不同类型的家庭系统中溢出、补偿和交叉假说发生的可能性差异。另外,有关补偿效应发生的机制有多种解释,一种解释认为父母试图通过建立积极的亲子关系来补偿他们在婚姻关系中未满足的情感需要,其本质可能与婚姻子系统独特的动力有关,类似于家庭理论学家长期探讨的亲子结盟(Minuchin,1974;Pedroetal.,2012);另一种解释认为不良婚姻关系中的一方出于保护儿童的目的,为弥补配偶对儿童的消极教养行为进行补偿(Katz&Gottman,1996)。

对于补偿效应发生机制的揭示,后续研究还需进一步了解父母在家庭各子系统中的行为动机及其背后的心理需要对家庭互动过程的影响。

4.2父母协同教养的中介作用

基于Feinberg(2003)的以协同教养为中心的生态模型,本研究在一个中介模型中同时考察了父亲的主体效应和母亲的客体效应。然而,本研究发现协同教养的中介作用只在父亲作为行为主体的路径中得以验证———父亲的婚姻满意度可通过父亲协同教养行为的完全或部分中介作用间接地影响父亲的教养投入。具体表现为:父亲的婚姻满意度越高,他越可能通过团结或一致的协同教养行为支持母亲的教养,而父亲对母亲的积极协同教养行为又会促进父亲自身的教养投入,这在家庭系统中反映的是夫妻子系统、协同教养子系统与父子子系统之间的一连串溢出效应。然而,这一多重溢出效应却不能通过协同教养的冲突或贬低维度发生作用。在结构方程模型中,尽管父母的婚姻满意度负向预测父亲在协同教养中与母亲的冲突或对母亲的贬低,但父亲在协同教养关系中的冲突或贬低行为对父亲教养投入的预测作用不显著。换言之,虽然父亲的婚姻满意度越高,其协同教养中的冲突或贬低行为越少,然而其冲突或贬低行为的增减并不会影响父亲的教养投入。

目前学界对贬低维度的研究寥寥无几,探索贬低维度对父亲教养投入的影响更为稀少。对于本研究中贬低对父亲教养投入的影响,我们可以借由家庭系统理论来进行解释。贬低是指父母中的一方与儿童单独相处时,在孩子面前贬损不在场的配偶。

尽管它指的是父母之间作为协同教养者的关系,但它所发生的情境是在亲子互动过程中。一方面,贬低行为的发生在某种程度上意味着父子单独相处的机会较多,父亲教养投入的可能性增多;另一方面,贬低行为越多也意味着婚姻关系越不和谐,而这会阻碍父亲的教养投入。也许正是由于贬低维度这一复杂的属性,使得其对父亲教养投入的影响效果不明确。

与贬低维度不同,冲突维度一直是协同教养研究的关注焦点,但以往有关协同教养冲突对父亲教养投入的研究结果并不一致(Sobolewski&King,2005),有些研究发现二者间的负向关联,而有些研究却并未发现二者间存在关联。这可能是因为协同教养冲突发生的情境不同,有些冲突发生在父亲试图主动地投入到儿童教养的过程中,而有些冲突发生在父亲不积极投入教养的过程中(King&Heard,1999)。因此后续研究可对冲突发生的情境进行区分,从而更进一步揭示协同教养冲突在婚姻满意度与父亲教养投入间的作用。

与孤立地考察“母亲守门员”对父亲教养投入影响的研究结果不同(Allen&Hawkins,1999;DeLuccie,1995;Fagan&Barnett,2003),当同时考察父亲的婚姻满意度及其协同教养行为对父亲教养投入的主体效应和母亲的婚姻满意度及其协同教养行为对父亲教养投入的客体效应时,“母亲守门员”

的功能被弱化了。具体而言,以协同教养团结或一致为中介变量时,母亲的婚姻满意度和母亲的协同教养行为对父亲教养投入均没有显著影响;以协同教养冲突或贬低为中介变量时,父母的婚姻满意度均不通过协同教养的中介作用而是直接对父亲教养投入产生影响。也就是说,一方面,在婚姻关系或协同教养关系的二元关系中,相比于母亲,父亲在关系中的体验和行为对父亲教养投入的解释力更大;另一方面,当协同教养行为对父亲教养投入的解释力较强时,母亲婚姻满意度对父亲教养投入的影响会相应降低,如父母在协同教养关系中的消极作为(冲突或贬低)对父亲教养投入的解释力较弱,而双方在协同教养关系中的积极作为(团结或一致)的解释力较强,这使得母亲婚姻满意度在以冲突或贬低为中介变量和以团结或一致为中介变量的模型中对父亲教养投入的直接预测作用不同。

4.3对家庭教育实践的启示

本研究结果表明在以家中拥有3~7岁幼儿的双亲家庭为干预对象、以提升父亲教养投入水平为目的的亲职培训实践中,实践者不仅可从促进婚姻关系的角度着手,亦可从协助父亲成为母亲的“好帮手”开始,鼓励父亲在协同教养关系中积极作为,如在协同教养中多做些促进家庭“团结”的举动(用身体语言向妻子/孩子表达情感等),或在协同教养过程中与母亲保持“一致”(当孩子做错事时,和妻子的处理保持一致等)。也就是说,从婚姻关系和协同教养关系入手的双管齐下,可逐渐将父亲从儿童教养的“配角”转变为与母亲发挥同等亲职功能的“主角”。

5、结论

(1)溢出、补偿和交叉效应同时存在于父母婚姻满意度、父母协同教养与父亲教养投入三者之间。

(2)以协同教养的团结或一致维度为中介变量时,父亲的协同教养行为可完全或部分中介父亲婚姻满意度对父亲教养投入的影响,母亲的婚姻满意度和母亲的协同教养行为对父亲教养投入均没有影响;以协同教养的冲突或贬低维度为中介变量时,父母的婚姻满意度直接对父亲教养投入产生影响,父母的协同教养行为不存在中介作用。