一

在中国逻辑史研究与中西逻辑比较研究中,古今中外诸多学者都注意到了这一现象:逻辑是文化的产物,不同文化背景或文化传统所孕育的逻辑思想有其共同性的一面;同时,它们也反映了特定的历史文化背景或烙有文化传统的“印记”,有其特殊性的一面。这就要求我们在研究中不仅要“求同”,承认中国古代有逻辑思想,更要“求异”,把握中国古代逻辑思想中“不可避免地带有的某个时代、某个民族和某些个人的特点”。

中国古代逻辑思想的特点之一就在于它“不纠缠于形式,有学理的基本,却没有法式的累赘”,“没有打扮出理智的款式,也没有受到这种款式的累赘和闷气”,而是“侧重于概念、判断、推理的实质性研究……注重思维实质性的研究,所以它可以避免西方或印度逻辑的烦琐之处……这样的逻辑,我们也可称之为‘内涵的逻辑’,以别于西方的‘外延逻辑’”。

“内涵的逻辑”主要关注所要考察的概念、判断、推理的具体内容。研究表明,对于用自然语言表达的具体内容的理解常常是依赖语境的,也就是说,一个句子表达什么意义,不仅取决于其中所使用的词语的一般意义,而且取决于说出这句话的语境。要弄清楚这些句子的意义和内容,就要弄清楚这句话是谁说的、对谁说的、什么时候说的、什么地点说的、在什么情境下说的、针对什么说的、说听双方共有的背景是什么、交际意图是什么等等。说听双方的知识背景、所掌握的信息量不同,对对方言语的理解就会发生偏差,通过推理得出的结论就会不同,也就达不到有效沟通的目的。逻辑学是一门有关推理的学科。中国古代逻辑对语境的依赖使得中国古代推理思想也具有语境化特征。

再者,中国古代语言文字的特点,使得它无法像西方那样以毫无内涵的拼音字母来代表变项。

即使在一些篇章里用“彼”、“此”、“之”、“是”等代名词来表示变项,如《经说下》“正名者彼此,彼此可:彼彼止于彼,此此止于此。彼此不可:彼且此也。彼此亦可:彼此止于彼此,若是而彼此也,则彼亦且此此也”,但这些代名词仍然承载着一些意义,离不开具体的情境。有些推理相对于某一特定的思维情境是合理的,但若抽离了承载语言的思维情境则变为不合理的。这里的思维情境实则是语境。

此外,中国古代推理思想的形成和运用总是和“辩”交织在一起的。在中国古代推理思想成果辈出的先秦时期,这一点体现得尤为明显。温公颐先生曾将这一时期称为“我国逻辑史中最光辉灿烂的一页,也是世界逻辑史上最古老的一颗宝贵的明珠”。

作为中国历史上一个大变革的时代,先秦时期曾出现了“名实相怨”、刑罚不清的混乱局面。如何平定天下、重新实现社会的有效管理与控制,是一个亟待解决的问题。现实政治活动、外交活动的需要决定了这是一个需要论辩思想、产生论辩艺术的时代。先秦诸子为了政治、外交等方面的需要,都在通过自己的谈说论辩来播其声、扬其道、释其理,由此产生了具有传统特色的论辩思想和论辩艺术。而要想在论辩中达到“取当争胜”的效果,从而实现“以其言易天下”的目的,就必须掌握一定的论辩方法与技巧。其实,“从某种意义上说,论辩学说也就是推理学,因为命题是为组成推理服务的,是为了研究推理而研究命题的,而论证则是各种推理的具体运用,没有推理也就没有论证,研究论证归根结底也就是研究推理”。

“辩”就是指辩论双方的一种特殊交际行为,不仅涉及谈辩的内容、事件,而且涉及谈辩双方的情况,包括双方的知识背景,信息储备等方面,而这些都是语境的基本构成要素。

可见,语境对正确理解先秦乃至中国古代推理发挥着至关重要的作用。研究中国古代推理思想,必须清楚中国古人进行逻辑推理的语境,才能真正了解作者本意,否则只会断章取义,更为严重者会轻易得出中国古代无逻辑的结论。

二

中国古代的主导推理类型就是推类,这已经得到众学者的认可。崔清田认为:“以事物或现象之间的同异为依据的‘推类’(或‘类推’),就成了古代文献中占有重要地位的一种推理。”“先秦诸子的言议辩说十分重视推论。这种推论的依据是事物、现象间的类同、类异关系。因此,先秦时期的推论多称为‘推类’或‘类推’。”

刘明明在其《中国古代推类逻辑研究》一书中引用董志铁先生的观点认为:“先秦及两汉的古籍中有‘以所见知所不见’,‘见者可以论未发’的论述。其依据又是类与类的关系。并且将这种思维过程称为推类或类推。因此,我认为,推理是推理的确切名称也未尝不可。”

刘培育认为:“古代名辩学的推理是在类的基础上进行的,所以又称为推类。”可见,古代文献中并没有明确区分推类与类推的异同,因此可把二者视为等同的概念。

推类是指两种不同事物(现象、命题)依据类同的属性,由一种事物(现象、命题)具有某种属性,推出另一种事物(现象、命题)也具有这种属性的推理。可见,推类是依“同类”或“类同”而推,由此推出的结论的可靠性取决于事物归类的恰当性。而对“恰当性”的判断始终离不开具体的语境。由于中国古代特有的文化传统,其对事物或现象的归类显现出与西方完全不同的思维路径。

古希腊注重事物的“本质属性”和“类的种属关系”,所谓“同类”是严格的科学分类的结果。而中国古代的“同类”或“类同”与指的“类”比起科学上的分类(自然科学上的界、门、纲、目、科、属、种)要宽泛得多。两个或两类事物,只要在某一点上有相同或相似之处,便可认为是同类。所谓同类其实不过是“异中求同”罢了。两个或两类事物因选取的角度不同,既可归为同类也可归为异类,这取决于类推者的选取角度。被归为同类的两个或两类事物,必定在类推者的眼中有某种相同的地方。这就自然涉及到认知主体的背景知识、文化传统等因素。当对方不了解中国古代营造的这种特殊的认知语境时就很难认同蕴涵着中国传统文化“特质”并体现着中国古代思维方式的归类方法。因此,如果脱离了讨论的具体语境,一味生硬地套用西方的分类方法以及推理形式去解释中国古代归类和推类的做法,只能错误地理解、评价中国古代的推类思想。

八卦划分最能充分说明中国古代归类方法的特殊性。它是根据在某一语境下事物表现出来的相同的“理”来分类或归类的。在《易传·说卦》中,先人对八卦所象征的事物作了一个较为详细的汇总:乾为马,坤为牛,震为龙,巽为鸡,坎为豕,离为雉,艮为狗,兑为羊。乾为首,坤为腹,震为足,巽为股,坎为耳,离为目,艮为手,兑为口。

乾为天,为圜,为君,为父,为金……坤为地,为母,为布,为釜,为吝啬……震为雷,为龙,为玄黄,为旉,为大涂……巽为木,为风,为长女,为绳直,为工……坎为水,为沟渎,为隐伏,为矫揉,为弓轮……离为火,为日,为电,为中女,为甲胄……艮为山,为径路,为小石,为门阙,为果蓏……兑为泽,为少女,为巫,为口舌,为毁折……以乾卦为例,乾卦可以象征天、圜、君、父、金等多种事物,也就是说可以把天、圜、君、父、金等多种事物归为乾类。如果我们沿着分析事物形质即物质构成元素的思路去分析乾类,那是根本无法理解的,因为这种分类的标准是事物表现于外的象,主要是动态之象,即功能特性及事物之间的行为动态联系。其具体表现为以下几个方面。

其一,相应则相从,相似则同类。《易传·文言》说:“同声相应,同气相求。水流湿,火就燥。云从龙,风从虎。圣人作而万物睹。本乎天者亲上,本乎地者亲下。各从其类也。”也就是说,事物的聚分取决于其类属性的同异。凡是相互靠拢,有聚合倾向的事物即为同类。无独有偶,这种“同类相应”的思想几乎见于先秦两汉各家各派的著作中,这也足以见其地位的重要性。如:

同则相从,异则相距。(《管子·白心》)以阳召阳,以阴召阴。(《庄子·徐无鬼》)同类相从,同声相应,固天之理也。(《庄子·渔父》)施薪若一,火就燥也;平地若一,水就湿也。草木畴生,禽兽群焉,物各从其类也。

(《荀子·劝学》)类固相召,气同则和,声比相应。鼓宫而宫动,鼓角而角动……山云草莽,水云鱼鳞,旱云烟火,雨云水波,无不皆类其所生以示人。故以龙致雨,以形逐影。师之所处,必胜棘楚。(《吕氏春秋·应同》)阴阳同气相动也。(《淮南子·览冥训》)故寒暑燥湿,以类相从;声音疾徐,以音相应也。(《淮南子·泰族训》)“同类相应”或“同气相求”的思想是中国古代学术界普遍承认的,其中体现了一种分类的方法,即“凡是能够相感、相从、相召、相动的事物,则为同类。”

这也是最为重要的一种分类方法。以震卦为例,春天,大地萌动,震雷出滞,多刮东风,植物开始生长,冬眠的动物醒来,到处呈玄黄之色,开满绚丽鲜花(“旉”)。这些事物之间有相动相从的关系,故归为一类。

其二,功能和行为方式相同则归为一类。如古人认为天在自然界有统摄万物的作用,而君为一国之主,父为一家之长,首为一身之统领,居全身之最高位,这四者在各自的关系系统中有相同或相近的功能,故归为一类。

其三,动态属性相同则归为一类。如将天、刚、健、马视为同类,是因为天与马在运行过程中都表现出刚健的品格。

其四,静态属性相同则归为一类。如古人认为天形圆,而木果形也为圆,所以将二者归为一类。刘长林曾指出:“中国古代的许多哲学家,他们和西方一样,在认识所及的范围内寻找着世界的物质本原。但是他们对待物质本原的态度与西方不同。他们的着重点不在于向外寻找构成世界的物质元素,而在于研察物质世界表露于外的动态品性和行为功能。”

中国古人认为,“功能特性”和“事物之间的行为动态联系”具有普遍意义,可用来作为归类的依据。这是一种“关系性”或“关联性”思考。关注各类事物之间的相互关系,并依据本质性、规律性的关系来推论,就使得在《周易》那里,似乎无所不能推论。当然,这在西方是难以想象的。

先秦时期,推类思维已成为华夏民族逻辑思维的特色和传统,诸子百家对推类都有所研究并在实践中加以运用,其中墨家对推类进行了最为全面的理论探讨和总结。他们提出了一系列较为切实可行的推类方法,如“辟”(譬)、“侔”、“援”、“推”、“止”、“效”等,更为具体地展示了中国古代推类的思想。现以“效”式推论为例加以说明。“效者,为之法也。所效者,所以为之法也。

故中效则是也,不中效则非也。此效也。”周文英指出:“‘效’就是用已知为真的规律性的知识来证明论题,中效则是,不中效则非。”“效”式推论的一大特点就是提供一个判定法则或检验标准。如《墨子·耕柱》记载:子墨子曰:“和氏之璧、隋侯之珠、三棘六异,此诸侯之所谓良宝也。可以富国家,众人民,治刑政,安社稷乎?曰:不可。所谓贵良宝者,为其可以利也。而和氏之璧、隋侯之珠、三棘六异不可以利人,是非天下之良宝也。今用义为政于国家,人民必众,刑政必治,社稷必安。所为贵良宝者,可以利民也,而义可以利人,故曰:义,天下之良宝也。”

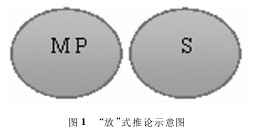

墨子在此就运用了“效”式推论。他所提供的评价标准就是“富国家,众人民,治刑政,安社稷”。符合这个标准就是“中效”,否则就是“不中效”。凡是可以富国家,众人民,治刑政,安社稷的(M)是“天下之良宝”(P)“义”(S)是可以可以富国家,众人民,治刑政,安社稷的(M)所以,“义”(S)是“天下之良宝”(P)凡是可以富国家,众人民,治刑政,安社稷的(M)是“天下之良宝”(P)和氏之璧、隋侯之珠、三棘六异(S)不是可以富国家,众人民,治刑政,安社稷的(M)所以,和氏之璧、隋侯之珠、三棘六异(S)不是“天下之良宝”(P)“效”式推论中所举的第二个例子,如果从亚里士多德创立的三段论角度来看则是无效的。因为它违反了“前提中不周延的项结论中也不得周延”这一规则。大项P在前提中不周延而在结论中周延。但是,这个例子在中国古人看来是有效的。

针对此,陈孟麟给出了解释:“名辩逻辑就是揭示概念所说明事物的本质以为‘法’,从而推论两类事物是同类还是异类的思维方法。这样,‘效’式推论的大前提主谓项并不是如亚里斯多德大前提的类属关系而是同一关系,即不是‘A’表述所有的‘B’或‘A’属于所有的‘B’(这是亚里士多德经常使用的表述方式),而是A和B的同一即A等于B,这两者是决不能混淆的。所以同一三段式推理,对于亚里士多德体系是无效的,而对于‘效’式推论却是有效的,必然的。”

如果把该例子的大前提理解为同一(全同)关系,那么该例子就可图示如下:

大前提M、P是全同关系,小前提S、M是全异关系,很显然结论S与P也是全异关系。这样一来,该例子就可解释清楚了。可见,三段论和“效”式推类方法都有各自特殊的文化背景和适用的对象范围,二者各得其所,并行不悖。因此,在进行中国古代推理的研究过程中,一定要格外注意其产生的时代背景以及蕴涵的民族习俗、思维方式和文化传统等相关语境因素。

如果脱离了讨论的具体语境,一味生硬地套用西方的分类方法以及西方逻辑的推理形式去解释中国古代归类和推类的话,只会错误地理解、评价中国古代的推类思想。殊不知,这种推类思想正是中国古代思维方式的具体体现,具有极其重要的价值。

三

一切推理就其实质来说都是关于一定对象的推理。先秦诸子推理思想的语境化特征要求人们要注意对象存在的条件性,对对象的认识(推理的前提)也应当是发展变化的。如果不顾及对象及其相关知识的发展变化,仅仅把知识看作是既成的、给定的,并以此作为前提来进行推理,当然难以正确反映发展变化中的对象的实际情况及与其一定的相关条件之间的真实关系,就难以保证推出结论的正确性。无独有偶,先秦诸子关于“权”的思想很好地印证了这一点。

“权”是相对于“经”而存在的,关于“经”与“权”的具体含义问题,先贤们多有论述:《孟子·赵岐注》:“权者,反经而善者也。”汉代韩婴《韩诗外传》:“常谓之经,变之谓权,怀其常经而挟其变权,乃得为贤。”唐代柳宗元《断刑论》:“经也者,常也。权也者,达经者也;皆仁智之事也。离之,滋惑矣。经非权则泥,权非经则悖……知经而不知权,不知经者也。知权而不知经,不知权者也。”

杨国荣先生说:“所谓经,着重的便是义的至上性与绝对性……所谓权,便是指道德原则在具体情景中可合理的变通。”李泽厚先生说:“‘经’与‘权’是孔学一大问题。我以为译为原则性与灵活性最贴切。”

可见,“权”是指随语境的改变而采取适宜的处事方法,并不执著于以往惯用的方法,具有一定程度的灵活性和自主选择性。《论语·子罕》也有记载:“可与共学,未可与适道;可与适道,未可与立;可与立,未可与权。”孔子将一个人的求知境界依次分为学、道、立、权四个层次。他认为一起学习的人,未必都能学到道;能够学到道的人,未必能够坚守道;能够坚守道的人,未必能够学会权变。可见,孔子把权变置于更为重要的地位。

《孟子》一书中记载了很多行“权”的事例,例如《孟子·离娄上》记载:淳于髡曰:“男女授受不亲,礼也?”孟子曰:“礼也。”曰:“嫂溺则援之以手乎?”曰:“嫂溺不援是豺狼也。男女授受不亲,礼也;嫂溺援之以手者,权也。”曰:“今天下溺矣,夫子之不援,何也?”曰:“天下溺,援之以道;嫂溺,援之以手。子欲手援天下乎?”

淳于髡认为男女之间不亲手交换东西,这是礼制的规定。孟子认为嫂嫂掉在水中,必须用手去援救,否则就是豺狼。在此,孟子认可的“嫂溺则援之以手”的做法并没有违反一般的礼制。因为前后两种状况并没有发生在同一沟通语境中,前者是就一般情况而言,后者则是针对特殊情况而说的,在特殊情况下就应该改变常规的推理前提。

再如陈臻(孟子弟子)问曰:“前日于齐,王馈兼金一百而不受;于宋,馈七十镒而受;于薛,馈五十镒而受。前日之不受是,则今日之受非也。今日之受是,则前日之不受非也。夫子必居一于此矣。”孟子曰:“皆是也。当在宋时,予将有远行,行者必以赆,辞曰:‘馈赆。’予何为不受?当在薛也。

予有戒心;辞曰:‘闻戒,故为兵馈之。’予何为不受?若于齐,则未有处也;无处而馈之,是货之也;焉有君子而可以货取乎?”(《孟子·公孙丑下》)面对弟子的二难诘问,孟子似乎在“必居一于此”的是非对立前很难堪,但孟子并没有被这一二难推理所难倒。很显然,“于齐”、“于宋”、“于薛”不是同一个地方,不属于同一个语境,因此不必遵循同一处事方式,而必须要根据“齐”、“宋”、“薛”的具体情况具体分析。不顾具体实际一概而论显然不是辩证思维方式的体现。

孟子对于认识发展中的事物、确定是非对错的条件性有着敏锐的认识,形成了一种明确的辩证意识。这种辩证意识要求人的认识要随着事物存在状况的变化而变化,是非的判定要依具体情况而定,行事的策略也应根据具体条件的变化而适时改变,拘泥于某一种方法是行不通的。只有用辩证的思维去规范自己对发展中事物的认识,才能不断修正自己对事物情况的判定,从而形成恰当的推理大前提,最终得出合宜的结论以指导行动。

荀子按照德性高低把人分为五个等级,分别是通士、公士、直士、悫士和小人。他说:“上则能尊君,下则能爱民,物至而应,事起而辨;若是则可谓通士矣。”(《荀子·不苟》)善于应物的人为“通士”,而善于应物的标准就在于能够在具体境遇中选择最为适宜的方法,而不固执于常规的解决方法。这个论述表现了荀子对境遇中具体权变的注重。

继而,荀子又从君臣关系、亲子关系的角度论述了忠孝原则的可变通性。“从命则亲危,不从命则亲安,孝子不从命乃衷;从命则亲辱,不从命则亲荣,孝子不从命乃义;从命则是禽兽,不从命则修饰,孝子不从命乃敬。”《荀子·子道》按照孝的道德原则,子女应当顺从父母,然而在某些特定的条件下,遵循父母之命往往会导致不利于父母的结果,而不从命则有益于父母。一旦身处这种情境,则不必拘于从亲之命的一般律令,而应根据境遇分析对道德原则作出适当变通。关于“事君以忠”,荀子比孔子说得更具体:“比干、子胥忠而君不用,仲尼、颜渊知而穷于世。劫迫于暴国而无所辟之,则崇其善,扬其美,言其所长,而不称其所短也。”(《荀子·大略》)这就是教人如何在身陷暴国、面对暴君的情况下明哲保身。根据一般道德原则,臣应当事君以忠,而忠则意味着对君的失当之处加以规谏,但在某些条件下则不必履行一般的臣子之义,而应首先考虑如何避免与暴君的冲突,以便身处暴国而能获得平安。

此外,荀子认为推理必须建立在主体的理性考察之上,不能随意更改。“欲恶取舍之权;见其可欲也,则必前后虑其可恶也者;见其可利也,则必前后虑其可害也者;而兼权之,熟计之,然后定其欲恶取舍。如是则常不失陷矣。凡人之患,偏伤之也。见其可欲也,则不虑其可恶也者;见其可利也,则不虑其可害也者。是以动则必陷,为则必辱,是偏伤之患也。”(《荀子·不苟》)也就是说,必须要“前后虑”、“兼权”、“熟计”,然后才能行“权”,否则可能“偏伤”。

后期墨家在进行推理论证的过程中,对推理前提的把握也有其独到体会。他们认为,不能抽象地、一般地谈论什么是利、什么是害,而要结合具体语境来谈,要根据实际情况区别对待。正所谓:“于所体之中,而权轻重之谓权。权,非为是也,非非为非也,权,正也。断指以存腕,利之中取大,害之中取小也。害之中取小也,非取害也,取利也。其所取者,人之所执也。遇盗人,而断指以免身,利也;其遇盗人,害也。”(《大取》)“权”既不是正确的,也不是错误的,而是恰当的,重在强调标准不是永恒不变的,而是随事物内容的改变而改变的。继而,《墨经》作者提出了这样一个问题:断指是利还是害?对此问题不能简单地回答是利还是害,而要具体问题具体分析。这主要体现为以下两个简单的三段论推理:

第一,一般情况下,凡是伤害身体的行为都是害的。断指是伤害身体的行为。因此,断指是害。

第二,特殊情况下,伤害身体但是保命的行为是利的断指是伤害身体但保命的行为因此,断指是利。

可以看到,根据不同的推理前提会得出截然相反的结论。因此,任何结论的得出都要认真考察推理前提的具体内容,要在分清具体情况的前提及语境的情况下,选择适当的推理前提。虽然在平常情况下断指和丢掉性命都是“取害”,但在特殊情况下,如遇上盗贼时,断指而免丢掉性命则是可取的,是“利”。这是“两害相权取其轻”的灵活策略,也是清醒、理智、富有辩证意义的谋略。

综上所述,由于中国古代推理思想由于始终离不开具体内容,所以只有将其放入特有的语境中,才能对其有一准确的把握。其实,每个原理都有其实现的时代,都有其存在的必然性和合理性。

因为,它们本来就是为了满足人的现实需要而创生出来的。挖掘中国古代的推理思想,展现蕴涵于其中的文化内涵,探讨其中的精义得失,可以使我们了解古代人的思维表达艺术,从而在弘扬传统文化的同时,探讨、挖掘为我所用的精华,通过批判继承、综合创新,使中国古代推理思想求真的科学精神和求治的伦理精神在现代社会继续发挥积极的作用。

参考文献:

[1]中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书:哲学I[K].北京:中国大百科全书出版社,1987:535.

[2]胡适.中国哲学史大纲:上[M].北京:商务印书馆,1987:224-225.

[3]金岳霖.中国哲学[M]//胡军.金岳霖选集.长春:吉林人民出版社,2005:68.

[4]温公颐.先秦逻辑史[M].上海:上海人民出版社,2000.

[5]周云之.名辩学论[M].沈阳:辽宁教育出版社,1995:324.

[6]温公颐,崔清田.中国逻辑史教程[M].天津:南开大学出版社,2000.

[7]刘明明.中国古代推类逻辑研究[M].北京:北京师范大学出版社,2012:19-20.

[8]刘培育.中国古代哲学精华[M].兰州:甘肃人民出版社,1992:274-275.

[9]刘长林.中国系统思维[M].北京:中国社会科学出版社,1990.

[10]周文英.中国逻辑思想史稿[M].北京:人民出版社,1979:38.

[11]陈孟麟.《墨辩》逻辑范畴的三题议[J].哲学研究,1978,(11):12-16.

[12]杨国荣.论原始儒学的经权学说[J].孔孟月刊,1992,(11):80-83.

[13]李泽厚.论语今读[M].合肥:安徽文艺出版社,1998:237.