一、问题的提出

经过近30余年的发展,中国GDP总量以每年近10%(以上年为基准)的速度快速增长至2012年的8.36万亿美元,成为仅次于美国之后的世界第二大经济体;人均GDP也从1978年的155美元跃升至2012的6188美元,增长了近40倍,中国已由贫穷落后的低收入国家迈入中等偏上收入国家行列。

很多学者对中国经济增长的动力或源泉进行了广泛深入的研究,归纳了一些促进中国经济高速增长的积极因素,诸如生产要素的投入,包括劳动力资源(蔡昉,1999)、资本要素(吴敬链,2006;邱晓华等,2006)的投入,技术进步因素(赵志耘等,2007)以及制度因素(刘小玄,2003;林毅夫和刘明兴,2004;张军,2007)等。

在生产要素、技术进步和制度等因素对经济增长的重要作用被人们广泛接受和认可的同时,发展经济学家们也认为,这其中如果没有完善的市场机制发挥作用,那么它们促进经济增长的效果将会大打折扣,并且社会也将会因此而蒙受相当大一部分的发展利益损失。考虑到经济改革对完善市场作用的重要性,改革开放以来,中国政府不遗余力地大力推进以经济改革为中心的各项改革措施的出台与实施,党的十八届三中全会也继续以全面深化改革为总目标,指出经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,并特别强调市场在资源配置中要起决定性作用。改革成为解释中国经济增长最为重要的关键词之一。许多学者也就经济改革(特别是市场化改革)在经济增长中的贡献进行了深入研究。如樊纲等(2003),樊纲、王小鲁和马光荣(2011)通过量化市场化改革,分析了其对全要素生产率(TFP)和经济增长的贡献;汪锋和张宗益(2006)以中国省市面板数据估计了市场化改革以及对外开放对经济增长的影响;周业安和章泉(2008)则认为中国的经济体制改革是市场化和财政分权的双重分权过程,市场化进程促进了经济增长,但要受制于财政分权水平。

中国是一个劳动力资源相对丰裕的国家,我们在强调经济改革对经济增长重要作用的同时,也注意到人力资本要素对经济增长的显著影响。形成于20世纪五六十年代的人力资本理论,自其诞生之日起就与经济增长有着十分紧密的关系。

最早的人力资本经济增长模型由日本学者Uzawa(1965)提出,他建立了一个包含物质生产部门和教育部门在内的两部门经济增长模型,认为教育部门不具有边际收益递减的规律从而抵消了物质生产部门递减的边际收益,最终使得经济保持了长期的增长。以Mincer(1984)及Becker、Murphy和Tamura(1990)为代表的学者通过测度教育、人力资本投资回报的大小来研究社会产出的增加,从微观层面来研究人力资本对经济增长的影响。随着Lucas(1988)的人力资本积累增长模型和Romer(1990)引入了人力资本的内生经济增长模型的提出,对人力资本的研究逐步推广到宏观层面,充分证实了人力资本对经济增长的重要驱动作用。

90年代以来,更多的学者开始用实证的方法论证人力资本对经济增长的作用,如 Mankiw、Romer和Weil(1992),Benhabib和 Spiegel(1994),Murthy、Ramachandran和Sinha(1997),Freire-Seren(2001)等。在此基础上,国内也有很多学者探讨了人力资本对中国经济增长的贡献。如杨立岩和潘慧峰(2003)认为人力资本对中国经济增长的作用是间接的,是通过其对基础研究和知识的决定性作用来影响经济增长的。汤向俊(2006)通过分析中国1978—2003年的资本产出比以及人力资本存量的变化,肯定了物质资本积累是改革开放以来经济增长的主要贡献因素,但同时强调由于人力资本具有显著的正外部性,会导致人均物质资本的增加,且其所特有的边际报酬递增特征使得整个经济获得持续增长。杨建芳和龚六堂(2006)构建了一个内生的增长模型,通过测算中国1985—2000年间的省际面板数据,得到人力资本积累对这一期间经济增长的贡献率达16.8%。陈彦斌和姚一旻(2010)则以一个人力资本的增长核算模型考察了1978—2007年中国的全要素生产率增长率,得出人力资本因素对中国经济增长的贡献率约在10%左右的结论。可以预见,随着市场化改革的进一步完善,人力资本积累对于中国经济增长的重要性会越来越强烈地显现出来。

综观现有就经济改革、人力资本与中国经济增长关系的相关研究,有的侧重于人力资本与经济增长的关系研究,有的侧重于分析市场化改革与经济增长的关系,也有少数研究将经济改革与人力资本结合起来,基于市场化改革会提高人力资本的产出效率从而间接影响经济增长这一逻辑思路展开。如早期张展新(2003)的研究认为,中国在转型期的增长中,市场化改革不仅改善了资本、劳动等生产要素的配置,而且也通过提升人力资本的经济回报来提高其激励效率从而促进经济增长;最近詹新宇(2012)的研究则指出,市场化改革力度的提高在直接促进经济增长的同时,还通过促进人力资本的产出效应进而间接影响经济增长。

如果同时考虑这两个因素对经济增长的作用,我们认为在人力资本与经济改革之间应该具有一种良性的互动关系,其内在逻辑可以解析为:

在经济改革的过程中,新的工作机会被越来越多地创造出来,而与之匹配的往往也要求具有一定人力资本的劳动力;另一方面,经济体原有的产业体系也可能面临更为优化的转型升级,这也促使从业者不断学习提升自己的人力资本,使其能跟得上时代的转变或者说经济改革的步伐。若两者间的良性互动关系不存在,那么经济改革的成效必将大打折扣。

Maksymenko和Rabbani(2011)分析了经济改革在韩国和印度两个国家实施后却收到截然不同的效果的症结所在:在韩国,较高的人力资本状况很好地适应了经济改革发展的需要,从而使得经济改革对经济增长产生了显著的积极影响;而在印度情况却截然相反:由于其较低的人力资本状况无法跟上经济改革的步伐,致使其经济改革在长期的经济增长中的作用竟然是消极的!这就给了我们一些有益的启示:一个经济体在试图通过市场化改革促进经济增长的同时,也必须充分重视人力资本的积累,通过加速人力资本的积累适应经济改革的发展,因而有必要同时考虑经济改革和人力资本对于经济增长的影响。本文正是试图将经济改革和人力资本这两个之于中国经济增长极为重要的因素结合起来进行的更为深入的研究,在常规生产函数中考虑同时引入这两个变量,进一步探讨经济改革和人力资本因素对中国经济增长的长期影响。

二、研究方法与数据

由于现阶段还缺少明确的数据和方法来描述经济改革和人力资本这两个重要变量,有关研究在衡量这两个指标时均存在一定的局限。在衡量经济改革时,往往容易只以单一的市场化改革,如对外开放和国有企业改革等来衡量,而忽略了经济改革更为丰富的内涵,包括财政改革和金融改革等;在衡量人力资本的时候,也往往是只采用教育程度、受教育年限、入学率等教育指标,而忽略了健康等其他因素。为此,本文构建了两个内涵更为丰富的综合指标——经济改革指标和人力资本指标,并将这两个指标加入到常规的生产函数之中,得到了一个修正后的生产函数,在此基础上引入多变量时间序列模型,试图解释经济改革以及人力资本因素在推动中国经济增长过程中的具体作用。在对中国经济潜在的长期增长函数进行协整分析以后,通过得到的经济增长(GDP)对经济改革和人力资本的弹性系数,我们可以得出这一增长函数的具体形式。最后在经验分析的基础上,我们讨论该函数的实际意义。

首先,我们将中国的经济改革划分为三大主要类型,即贸易改革、金融改革和国有企业改革。为确定这三者对中国经济增长进程的影响,我们通过一个经验模型来说明。本文假设:在一段连续时间内由同质的理性经济人组成的无边界经济体内,制度上的变化被认为是外生的。那么,在各个时期t上,某种同质性商品的产出可以表述为:Q=A(R,O)F(K,hL)(1)这里Q表示每期产出的数量,A表示全要素生产率,R表示改革措施,O则表示其他所有R解释不了的因素,F是总体的一个固定替代弹性(CES)生产函数,K表示资本存量,L表示劳动力数量,h是对每个劳动力的人力资本衡量,这样hL就表示经济中所有人力资本的投入总量。

根据Weil(2004)的观点,全要素生产率A是由技术和效率决定的。这里的技术表示将所有生产要素组合在一起从而生产出产品的知识,而效率则是用来衡量在给定技术水平和生产要素数量情况下的生产力水平。而诸如贸易改革、金融改革和国有企业改革等措施对全要素生产率A的积极影响在Edwards(1992)的论文中有详尽的阐述。鉴于此,本文赋予生产率如下性质:aA/aR,

即A是R的增函数。那么使市场化程度得以加强的一项改革措施(如前述贸易改革、金融改革和国有企业改革等)将会对全要素生产率A产生积极的正向影响。另一方面,更高的生产率将会加速经济增长进程,从而最终总生产量Q也将达到更高的水平。

等式(1)中各个变量对经济增长的影响可以很容易进行经验性的说明。贸易改革特别是贸易自由化所带来的对进出口货物的关税、补贴和配额的降低,将会加大国内市场的竞争程度,而为了能与进口货物进行竞争,国内的生产商将会致力于提高其产品的生产率;类似地,出口商则会不得不提高其产品的质量和生产率,从而在国际市场上与其他国家的厂商抗衡。这样一来,贸易自由化就更有效率地促进了经济的增长进而增加了全社会的产出。对外资的管制是金融改革的一个重要方面,在对外资的管制有所减弱的时候,进入本国的外资将很有可能会增加,那么在不存在贸易扭曲以及利益最大化的理性人行为下,原本缺乏效率的经济将会变得更为有效率。

国有企业改革降低了经济扭曲程度,直接提高了社会生产的效率;投资的增加也将会直接增加资本存量,并且间接地提高生产过程中的效率。新技术的应用、更有效率的生产方法以及外资的注入,无不加速了经济增长。人力资本对经济增长的作用更为显而易见。如前所述,人力资本在提高物质资本的边际产出的同时,还具有正外部性,如人力资本投资所形成的专业化知识,不仅能够提升投资者自身的生产效率,而且还能够使其他要素投入产生递增收益,进而使整个社会经济的规模收益递增。此外,人力资本在信息、创新的传播和再创新方面也有着重要作用。

本文选用Kushnirsky(2001)所修正的生产函数形式,着重考察经济改革和人力资本对经济增长的影响,并以此生产函数作为我们用作估计的基准函数:Q=CKα(hL)βRγ(2)这里的C是常数项,各参数α、β和γ是相互独立的。本文将依此函数在协整分析的基础上估计中国在经济改革和人力资本积累影响下的经济增长路径。

数据选取上,尽管中国改革开放始于十一届三中全会,但并非一蹴而就。由于历史和体制等方面的原因,改革开放初期的很多改革措施都是小范围的、局部的,思想上也有些保守成分,真正大刀阔斧的改革及思想解放始于1992年邓小平同志南巡讲话之后,因而我们认为以1993年为改革分界点是合适的。考虑到数据的可获得性,本文选取的是1993—2011年中国宏观数据,相关研究数据来源于2013年世界银行世界发展指标(WDI)以及中国各年度《统计年鉴》。现定义方程(2)各变量如下:GDP(变量Q):本文国内生产总值(GDP)以2005年不变价美元计算,我们采用世界银行对GDP的定义,并采用世界银行WDI 2013数据。

劳动力(L):数据也来源于世界银行WDI2013。依据国际劳工组织对总劳动力定义:所有年满15周岁、在特定阶段为货物和服务的生产提供劳动的人员,既包括就业者也包括失业者。资本存量(K):资本存量是指经济社会在某一时点上的资本总量,它可以由当期固定资本存量和当期新增资本以及库存的净变动值大致估算出。我们通过WDI 2013的固定资本总额和资本形成总额两项指标加总得到K的值。经济改革指标(R):考虑到中国改革的复杂性,本文通过构建一个综合指标R来衡量经济改革,它包括三个权重相等的指标:贸易改革、金融改革和国有企业改革。

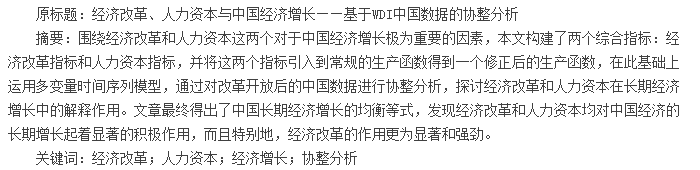

贸易改革:贸易改革是中央政府通过运用各种工具和政策措施,以期增加工作机会和对外贸易量,包括降低关税,增加配额、补贴以及出口退税等。本文以进出口总额占GDP的百分比来衡量贸易改革效果。图1显示了贸易改革指标的变化。

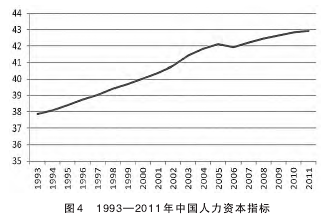

金融改革:金融改革是针对现有或传统的金融体系、运作方式、管理办法及业务活动等方面存在的问题而进行的,致力于实现放松外汇管制、利率市场化等一系列目标而采取的改革措施。这些措施对调动经济活力和市场参与主体的积极性会产生很大影响。本文用两个等权重变量来描述改革开放以来的金融改革:(1)广义货币与GDP的比值,它衡量了经济中的货币增长水平。(2)非国有部门信贷额与GDP之比。非国有部门信贷是指通过贷款、购买非股权证券、贸易信用以及其他应收账款等方式提供给非国有部门,并确立了偿还要求的金融资源,这一指标能大致描述政府在银行贷款过程中干预水平的强弱情况。构建金融改革指标的所有数据均来源于WDI 2013。图2展示了金融改革指标的变化情况。

国有企业改革:这里的国有企业改革主要是指国有企业改制、通过立法以及其他措施鼓励私营部门参与其经济中的各项活动,以及增加私营部门的就业人数。考虑到数据的可得性,本文用私营部门就业人数占总就业人数的比重从侧面衡量国有企业改革的效果。私营部门就业人数数据来源于历年《中国统计年鉴》,而总就业人数由WDI 2013相关指标计算得出。

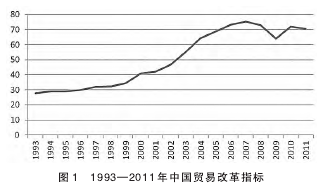

本文通过这三个等权重指标(贸易改革指标、金融改革指标和国有企业改革指标)构建了综合经济改革指标R,该指标的值即为三个分指标的平均值,图3描述了1993—2011年间这一综合指标的变化过程。

人力资本(h):已有的理论研究中很多学者论证了人力资本是经济增长最重要的源泉之一,然而,在经验研究领域尚未有令人信服的结果来证明人力资本对经济增长的重要性。人力资本究竟该如何衡量,是在解释人力资本变量作用时应首先解决的问题。

在对亚洲人力资本的研究上,绝大多数的经验研究都更多地依赖数据上的可行性而不是基于理论上的界定(Harvie和Pahlavani,2006;Song,1990;Guesan,2004)。在人力资本的测度上,大多用教育投资、小学或中学入学率、文盲率、平均入学年限等指标。然而这些研究也存在着各自的不足,而且都忽视了健康程度对人力资本的影响。

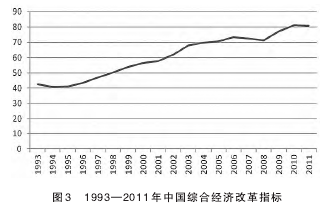

我们认为,人们为了获得更好的未来和潜在的最大产出而进行的各式各样的投资,都应被考虑进他的人力资本中来。本文通过教育和健康两个方面来探讨人力资本,基于主成分分析方法,我们以平均受教育年限来衡量教育因素,以出生时的预期寿命来衡量健康因素。通过15岁以上成人的中学入学率和大学入学率等相关指标计算得出平均受教育年限;而出生时的预期寿命的数据直接由WDI 2013得到,通过等权分配,我们就得到了综合的人力资本指标。图4显示了1993—2011年间这一指标的变化。

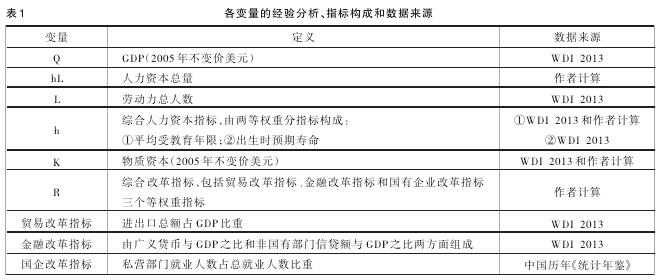

表1汇总了本文研究所采用的对各变量的界定、各项指标的构成以及相关数据来源。

三、实证分析

为探索经济改革和人力资本积累对经济增长的长期性影响,我们首先通过协整分析来检验经济增长的长期均衡条件,并试图依此来追踪这两个因素对经济增长的影响路径。一般而言,非平稳的时间序列不能采用平稳时间序列的统计分析方法,否则分析时会出现“伪回归”(Spurious Regression)现象,以此得出的结论很可能是错误的。协整分析(Co-integration)方法可以避免这一问题。协整的意义在于它可以揭示变量之间是否存在一种长期稳定的均衡关系,其基本思想为:即使两个或两个以上变量的时间序列为非平稳序列,如果它们的某种线性组合呈现出稳定的特点,那么可以认为这两个变量之间存在长期稳定的关系,即协整关系。满足协整关系的经济变量之间不能偏离均衡位置太远,一次冲击只能使它们在短时期内偏离均衡位置,在长期中会自动恢复到均衡状态。对于两个单整的变量,只有当它们的单整阶数相同时才有可能协整。

关于协整关系的检验和估计有许多方法,如自回归分布滞后模型(ARDL)法、EG两步法、Johansen极大似然法等。本文使用目前应用最为广泛的Johansen多变量极大似然协整分析方法。

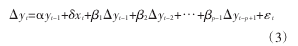

如前所述,进行协整分析的前提是,两个或两个以上的非平稳时间序列变量通过处理后是同阶单整的,进而得出的长期均衡等式才有意义。根据方程(2)的结构形式,本文将其处理成对数形式以更好地进行分析。检查序列平稳性的标准方法是ADF单位根检验,ADF单位根检验可以用来检验含有高阶序列相关序列的单位根,这克服了DF单位根检验只有当序列为AR(1)时才有效的缺陷。具体来说,ADF单位根检验通过对待检方程的参数进行改进,从而避免原序列若存在高阶滞后相关将会破坏随机扰动项εt为白噪声的假设,假定序列yt服从AR(p)过程,那么改进后的待检方程可以表示为:

这里的yt是非平稳的时间序列变量,其方差随着时间的变化不断增加,最终趋于无穷;xt是外生的变量,可以被理解为一个常数或者同时含有常数和时间变化的趋势项,α和β是需要被估计的参数,εt是白噪声。原假设和备选假设分别为:H0α=0,H1α<0,分别表示方程存在单位根和不存在单位根(即序列是平稳的)。如果序列存在单位根(即符合原假设),那么对参数α的估计值进行显著性检验的t统计量将不会服从常规的t分布。我们根据1993—2011年间各变量取对数后的原序列数据计算得出ADF单位根检验统计值及其显著性,具体列于表2。

从表中我们可以看出,在10%的显著性水平下,所有四个变量都不能拒绝原假设,即都是非平稳时间序列的假设。为了确定单整的最后阶数,我们对一阶差分后的序列继续进行ADF检验,表3展示了检验结果。

可以看到,在10%的显著性水平下,一阶差分后的序列依旧是非平稳的,为此,我们继续进行二阶差分的ADF检验,结果如表4所示。

从表4的结果我们可以看出,至少在99%的置信水平下拒绝原假设,即二阶差分后的各个序列是不存在单位根的,也就是说各非平稳时间序列经过二阶差分后平稳,所以是二阶单整序列。这样我们就可以对其进行协整分析,第一步就是要确定VAR(p)模型的滞后阶数p。本文通过似然比(LHR)检验方法来确定这一数值。

LHR检验从最大的滞后阶数开始,检验的原假设为:在滞后阶数为j时,系数矩阵的元素皆为0;备选假设则是系数矩阵至少有一个元素不为0。

LHR统计量如下:

这里的T是指观测的总样本数;C是可选择的一个方程的参数个数,等于内生变量个数和阶数之积与外生变量个数两者之和;Aj-1和Aj分别表示滞后阶数为j-1和j的VAR模型的残差协方差矩阵的估计。从最大滞后阶数开始,比较LHR统计量与5%水平下的临界值,如果LHR>χ0.05时,拒绝原假设,表示统计量显著,意味着增加滞后阶数能够显著地增大极大似然估计值;反之,每次减少一个滞后阶数,直到接受原假设。根据此方法,我们得出滞后阶数为一阶可以较好地反映中国经济改革后相关数据的变化过程。

表5和表6是对方程(2)四个变量进行Johansen协整检验的输出结果。从表5的结果我们可以看到,无论是迹统计量(Trace)检验还是最大特征值(Max-Eigen)检验,都表明四个时间序列只存在一种协整关系。

表6则列出了协整变量的系数,这些系数均在5%的显著性水平下显著,使得四个变量在长期中趋于均衡。根据表6中标准化后的协整系数,我们得到了一个模拟的中国经济增长长期过程的等式关系:Ln(Q)=0.299Ln(K)+0.610Ln(hL)+1.315Ln(R)(5)为了对比普通最小二乘(OLS)回归分析所能得到的不同信息,我们将资本存量、人力资本、经济改革与经济增长的最小二乘回归结果列于表7,相应回归方程为:Ln(Q)=0.748Ln(K)+0.266Ln(hL)+0.231Ln(R)(6)

从经济学意义上看,我们可以将等式(5)看作是潜在的中国经济长期增长函数。首先我们可以发现,无论是等式(5)还是等式(6),资本存量、以人力资本衡量的广义劳动力和以综合指标衡量的经济改革相对于GDP的弹性系数均为正,表明这些因素对中国经济的长期增长具有显著的促进作用,但不同因素的作用程度不同。等式(5)揭示了经济改革对中国经济增长的主导作用:实施市场化改革后,中国经济增长的60%左右(1.315/0.299+0.610+1.315)都可归功于经济改革的作用!这与普通最小二乘回归所反映的资本存量是中国经济增长的主导作用(约60%)不同,也与前述吴敬琏(2006)、邱晓华等(2006)等学者的研究结论不同。

其次,从等式(5)我们也看到,人力资本对中国经济增长的促进作用(约27%)明显高于资本存量(约13%),这与等式(6)普通最小二乘回归结果所反映的信息也不相同。再者,从经济改革和人力资本两者的关系对于中国经济增长的促进作用来看,长期而言,中国人力资本积累较好地适应了经济改革的要求,在经济增长中发挥了较大作用,有效地促进了经济增长。

然而,与其他国家相比,无论是人力资本积累还是经济改革在促进经济增长方面,中国还有较大的提升空间。Maksymenko和Rabbani(2011)类似的研究表明,韩国1966—1977年经济改革对经济增长的促进作用高于中国(其经济改革相对于GDP的弹性系数为1.882),而印度1992—2003年人力资本积累对经济增长的促进作用也高于中国(其人力资本积累相对于GDP的弹性系数为1.719)。从经济改革方面看,由于体制、历史等方面的原因,中国的社会生产力长期受到束缚,生产效率低下,经济结构僵化,严重脱离市场和人民群众的实际需求,国民经济缺乏活力与生机,而以市场化改革、对外贸易改革、金融改革和国有企业改革等为代表的经济改革措施的实施,极大地解放和促进了生产力的发展,在促进经济增长的同时也有力地促进了社会各方面的长足发展。就人力资本而言,中国是世界上劳动力资源最为丰富的国家,在20世纪90年代初就有6亿多劳动力,而与此同时无论是在教育水平(以高校入学率和平均受教育年限、识字率等指标衡量)上还是预期寿命上,与发达国家相比均处于较低的水平,这说明中国的人力资本状况具有很大发展潜力,即通过人力资本的积累而提高的经济总产出将会远高于稀缺要素包括资本等所带来的产出,这将会成为中国未来经济增长的重要动力之一。

四、结论

本文主要分析了改革开放以来中国经济增长奇迹中经济改革和人力资本的作用。通过引入一个修正的生产函数模型,将传统的劳动力要素修正为人力资本要素,同时构建了两个综合指标:经济改革指标,包括贸易改革指标、金融改革指标和国有企业改革指标;人力资本指标,包括平均受教育年限和出生时预期寿命,以此来更好地说明不同的改革措施和人力资本积累对中国经济增长的影响。然后,运用协整分析方法考察了1993—2011年间中国经济改革和人力资本在经济增长中的作用,阐释经济增长的动态变化过程。

本文分析的最终结果表明,以人力资本衡量的广义劳动力对中国经济的长期增长具有显著的促进作用。中国是一个劳动力资源相对丰裕的国家,而人均人力资本还处在较低水平,人力资本总量还有很大的发展空间,这将会成为中国未来经济增长的重要动力之一。经济改革因素则对中国经济增长有着更为重大的影响。中国的经济增长奇迹受益于改革开放以来的各项改革政策,但我们也应注意到改革的效果会受人力资本的制约,应通过各种措施诸如更多的教育支出、完善的教师培训体系、优良的教学设施以及更多的受教育选择和机会等来加速人力资本积累,从而推动改革更好地为经济增长作出贡献。