一、引言

改革开放以来,进入中国的外商直接投资( 以下简称 FDI) 快速增长,2012 年,中国实际利用 FDI 达到 1117 亿美元,与 1992 年的 110 亿美元相比,增长了 9. 15 倍。FDI 大量流入中国,对缓解内资短缺、推动技术创新和经济增长等起到了十分重要的作用,已经成为中国经济 30 多年高速持续增长的基础性驱动要素( Berthlemy andDmurger,2000; Thanh and Duong,2011 ) 。

但同时,FDI 的大量流入也对国内环境产生了直接影响,夏友富( 1999)、祖强和赵珺( 2007)、邓玉萍和许和连( 2013)等人发现,进入中国的 FDI 大部分流入到资源密集型、污染密集型行业,它们对中国的环境治理产生了明显压力,在总体上已经成为治污减排的消极因素。

面对日趋不利的环境形势,各级政府纷纷出台了多项规制政策,试图避免“先污染、后治理”的发展道路,但结果却不尽如人意,那么,产生如此现状的内在原因是什么? 目前,中国正在着力进行产业结构调整和产业升级,大量 FDI 尤其是具有“资源消耗、污染密集”特征的 FDI 开始由沿海向内陆转移。这虽然有助于中西部地区的经济增长,但是否会对其环境产生影响甚至破坏? 自 20世纪80 年代开始,中国进行了以财税为主要内容的分权改革,提高了地方政府发展辖区经济的主动性,表现之一就是对 FDI 的引资争夺。由于各地区的引资禀赋差异显着,为了获得更多的 FDI,地方政府是否会产生引资行为的扭曲?

针 对 上 述 问 题,Grossman 和 Krueger( 1995)从规模、结构和技术三个方面对 FDI的环境效应进行了研究。他们认为,FDI 在扩大东道国经济规模的过程中会加剧其环境污染,但是,FDI 会对东道国的产业结构和技术水平产生正向影响,当其产业结构向低碳化清洁化方向转变时,环境状况将逐渐改善。同时,随着 FDI 技术溢出效应的加强,本地企业的技术水平也将提高,进一步促进了环境质量的改善。List 和 Co( 2000)认为,外企为保持市场竞争力,它们具有从规制高向规制低地区转移的激励。这与Xing 和 Kolstad( 2002)的观点相近,他们认为,严格的规制将加重外企成本,FDI 倾向流入规制低的地区,发展中国家的环境规制水平普遍较低,大量污染密集型 FDI 的流入恶化了当地环境,并成为发达国家的“污染避难所”( PollutionHaven) 。Webber 等( 2002)指出,地方政府在引资竞争中表现出明显的“囚徒困境”博弈,竞相为 FDI 进入提供便利,但并没有带来地区福利的增长,反而产生了损害。

在国内,孙俊( 2002)研究发现,FDI 流入中国的重要动力是政府给予的优惠政策。为了引进外资,政府经常给予外商税收减免或退还、土地低价或无偿使用、国有资产权益转让等政策优惠,提高了 FDI 选址的议价能力,使之享受到“超国民待遇”。周业安( 2003)指出,地方政府出于经济或政绩需要,纷纷采取措施引进和留住外资,为了在引资竞争中胜出,它们表现出对外商的“依从”,具有以外商的满意作为政策执行 标 准 的 倾 向。与 之 观 点 相 近 的 周 黎 安( 2004) 、任维德( 2005)等人认为,地方政府提供给外商的“超国民待遇”在一定程度上牺牲了内企利益,损害了社会福利。

通过文献梳理,我们发现学界对 FDI 流入东道国产生的环境效应并没有得出统一结论,多数文献或是仅考察了污染、规制与 FDI 三者间的两两关系,或是仅从整体上考察了它们的作用机理。我们认为: FDI 流入中国,从最初的沿海集聚分布,到后来的全国分散化逐利,表现出显着的地区差异性; 中国的政治治理模式具有明显的“经济分权激励”和“政治集中控制”的双重特点,地方政府无论出于经济增长还是政治晋升,都对 FDI 展开了激烈的争夺,受客观引资禀赋的影响,处于劣势的地方政府在引资过程中缺乏议价能力,为了获得更多的 FDI,政府行为往往表现出短视性,体现之一就是利用规制的“逐底竞争”以期引资争夺的胜出。然而,相关文献较为少见,基于此,本文从产业转移和引资竞争的视角,将污染、规制与 FDI 纳入统一分析框架,利用中国城市面板数据,分区域进行实证分析,希冀为中国“资源节约型、环境友好型”社会目标建设提供现实判断和依据。

二、模型设计、指标选取及数据处理

1. 模型设计

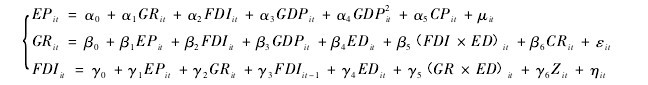

借鉴 Lopez R. ( 1994 )和 Dean J. M.( 1998)的研究方法,将污染、规制和 FDI 纳入统一的分析框架,建立多变量相互影响的联立方程进行实证分析,方程表达式如下:【1】

式中,i 和 t 分别表示样本及时间; 因变量EP、GR、FDI 分别表示污染、规制和外商直接投资; 自变量中,GDP、ED 分别表示产出规模和经济分权,CP、CR 和 Z 分别表示影响污染、规制和 FDI区位选择的控制变量,μ、ε、η 分别为各方程的残差项。

2. 指标选取及数据处理

FDI 最初集中在广东等沿海省市,目前已广泛分布于全国各地,并具有由沿海向内陆迁移的趋势。同时,中央政府从 1994 年开始实行了分税制改革,通过分权来调动地方政府发展辖区经济的积极性,为了考察上述背景下 FDI 流动及地方政府的引资竞争行为,选取中国 1994 ~ 2012年数据进行分析①。相关指标选取如下:

污染( EP) : 选取各地区二氧化硫、工业粉尘、工业烟尘、工业废水及工业固体废物等五类工业污染物排放量作为衡量指标②; 规制( GR) :郝瑞彬等( 2004) ,陈刚( 2009)研究指出,目前中国的排污收费标准偏低,企业非法排污收益远大于罚金,从而企业缺乏自觉降污减排的激励,因此,利用单位企业支付的排污费用来度量规制水平,数值越大规制力度越大,反之则相反;外商直接投资( FDI) : 采用各地区历年外资企业数占当年全国外资企业总数的比值表示。同时,先期进入的外企可能对后来者产生“示范效应”,增加其进入的吸引力,出现外资在空间上的“扎堆”( Markusen,1990) 。

基于此,将外商直接投资的一期滞后项( FDI- 1) 加入模型中,以反映其流动的动态变化。

产出规模( GDP) : 利用各区域的不变生产总值度量。同时,为了考察外资进入是否存在“环境库兹涅茨”特征,在污染方程中加入产出规模的二次项进行验证; 经济分权( ED) : 相关文献大多从财政收入或支出的角度来度量,然而,受区域人口规模的影响,采用其绝对数可能削弱指标的有 效 性,基 于 此,借 鉴 张 曙 霄 和 戴 永 安( 2012)的做法,利用各省市区与中央人均预算内财政支出的比重来衡量,计算公式为: ED =edc / ( edc + edp + edg) ,其中,edc、edp、edg 分别表示地级市、省( 自治区、直辖市) 及中央人均预算内财政支出,该比值越高,表示分权程度越高,反之则越低。

影响污染的控制变量( CP) 包括: ( 1) 经济结构( ES) ,随着地区经济水平的提高,产业结构将发生工业比重明显下降,服务业比重大幅提高的现象,地区环境质量也将随之变化,采用各地区工业增加值占当年实际 GDP 的比重来度量; ( 2)能源技术水平( ET) ,目前,中国的污染排放主要来源于工业,排放量占到当年排放总量的 70%以上,采用单位工业增加值一次能源消耗数量表示; ( 3) 人口密度( PD) ,人口密度将从两个方面对环境产生影响,一方面,人口密度越大,污染排放量越多,环境压力越大,另一方面,人口密度越大,人们对环境污染更敏感,环保意识更强,从事环境保护的人数更多,因此,该指标的结果不确定,它由两方面综合作用决定; ( 4) 污染空间集聚( WP) ,张贤和周勇( 2007)研究认为,由于中国各区域在产业布局、能源消费结构等方面存在明显的类同性,污染扩散将形成明显的空间关联性,基于此,在污染方程中加入该变量来度量相邻区域污染对本辖区的影响。

影响规制的控制变量( CR) 包括: ( 1) 环保意识( EC) ,Antweiler 等( 2001)研究认为,随着居民生活水平的提高,他们对生活环境质量的要求越来越高,促进了政府提高规制水平,采用人均 GDP 来度量; ( 2) 规制空间效应( WR) ,在经济增长及政治晋升的双重激励下,地方政府行为表现出“羊群效应”特征。

在规制水平上,政府往往根据邻近地区的规制水平来调整本地的规制力度,表现出政策规制的空间关联性,将其引入模型以便考察它对区域规制水平的影响。

影响 FDI 区位选择的控制变量( Z) : 事实上,FDI 区位选择受东道国经济、社会、政治等多方面的影响,因素难以穷尽。本文参考黄肖琦和柴敏( 2006) 、耿强等( 2010)的研究成果,并结合文章的研究重点,选取如下指标度量:

( 1) 市场化水平( ML) ,高的市场化水平能够降低企业经营的“非市场”风险,实现市场对资源的优化配置和公平竞争。通常认为,国有经济不利于市场功能的发挥,其比重越高,对市场机制产生的扭曲越大,因此,选取各地区国有及控股企业的工业总产值与区域工业总产值的比值来衡量; ( 2) 优惠政策( PP) ,各地区为了吸引外资流入,纷纷给予其“超国民待遇”,使之在土地、税收等方面享受政策优惠,它已经成为外资区位选择的一个重要考察要素。借鉴 D. Murget 等( 2002)的做法,对不同地区各类开发区赋值,并进行累加,最后得到优惠政策指数①; ( 3) 工资水平( WL) ,Navaretti 和 Vnables( 2004)的研究表明,外资大举进入中国,一个重要因素是其具有丰富的劳动力资源。我们认为工资水平与劳动者素质相关,低工资只能得到普通水平的劳动力,其有利于成本控制型的外资流入; 高工资能够获得高技能、高素质的劳动力,有利于企业生产效率的提高,也能促进相关外资的流入。因此,我们不能预期工资水平的净效应,采用在岗职工年均工资度量; ( 4) 外资集聚度( WFDI) ,由于邻近区域的外资“扎堆”将对当地的外资流动产生空间关联性( Baltagi and Egger,2007) ,在模型中加入该变量的空间集聚项,用以考察外资进入产生的上述特征。模型中的空间权重( W)是用来衡量各个区域在空间上的关联性及紧密程度,采用各地区政府所在地的标准化球面距离作为权重矩阵。

在数据处理上,考虑到模型中可能存在的非线性关系及异方差,文中对各变量进行了对数化处理( 优惠政策除外) ,为了消除物价影响,对以货币计量的指标进行平减,具体而言,GDP、职工年平均工资利用全国居民消费价格指数进行处理,工业产值利用各地区工业品出厂价格指数平减,基期为 1994 年。

除特别说明,文中所用数据均根据历年《中国统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国经济贸易年鉴》、《中国环境年鉴》、高校财经数据库和中经网数据库整理得到,某些区域个别年份数据缺失,用插值法补齐。【表1.略】

三、实证分析

对于联立方程,普通最小二乘法( OLS) 难以得到准确有效的估计结果。学界广泛使用的是广义 矩 估 计 ( GMM,Generalized Methods Mo-ment) ,该方法能有效解决模型中变量的内生性问题,同时,它允许随机误差项存在异方差和自相关,也不需知道其具体分布,从而所得参数结果更为客观和稳健。本文利用中国城市面板数据,采用一步系统矩估计 ( One - Step SystemGMM ) 方法,从八大区域对其进行分析,结果如表 1、表 2、表 3。【表2.略】

同时,为了保证回归结果的有效性,先利用相关系数矩阵和方差膨胀因子( VIF,Variance Infla-tion Factor) 对模型中的主要变量进行考察,结果发现它们之间不存在多重共线性,由于本文是基于面板数据的分析,先后使用 LM 检验和 Hausman检验,依据结果决定使用固定效应模型。

表 1 中,各变量对区域环境污染的差异显着,总体上呈“沿海—内陆”二元特征。除极少数变量外,诸变量在沿海地区的符号与内陆区域的符号相反,表明中国环境状况虽然总体上趋于恶化,但沿海与内陆两大区域的发展趋势不同,沿海区域的污染治理已初见成效,内陆区域的污染程度趋于加重。各变量的具体信息如下:

规制( GR) 虽然在八个区域的符号都为负,但沿海地区都显着,内陆只有少数地区显着。沿海地区经过多年的发展,经济模式逐步由资源密集型向技术密集型转变,经济增长更多地源于技术、知识、信息等要素投入,地方政府的引资竞争实力雄厚,容易引进低污染、高技术的外企投资。

同时,沿海区域的地方政府正逐渐将不断优化的环境质量作为引资优势,通过提升规制水平,打造绿色经济增长模式,从而促进了高水平外资的流入。引资竞争中,流入内陆地区的多数是污染密集型企业,政府在经济增长驱使下往往放松规制,进而恶化了区域环境,因此,内陆地区日益恶化的环境形势与政府的规制行为具有密切关系。

外商直接投资( FDI) 强化了沿海地区的污染治理,而显着恶化了内陆地区的生态环境。这与外企自身的特点有直接关系,流入沿海地区的外资大多属于技术密集型、知识密集型企业,它们对环境的负面影响低,产生的污染物能够通过环境的自我处理实现净化; 产业转移背景下,流入内陆区域的外资大多从事污染密集型生产,污染物排放大大超过环境的自净能力。因此,外资本身的污染密集度是造成它们所在区域污染水平差异的重要原因。同时,我们也发现“环境库兹涅茨”现象在中国八大地区同样存在,说明污染与经济增长呈现出先恶化后优化的规律在中国区域经济中依旧成立。

污染方程的控制变量中,经济结构( ES) 、能源技术水平( ET) 在绝大多数区域都显着为正,表明了该二因素对区域污染的重要影响。长期以来,中国的经济增长具有明显的“高碳化”特征,能源利用效率低,单位产值能耗高、污染重,直接弱化了环境治理效果,而且受经济结构调整、能效提升渐进性的制约,要实现“两型”社会目标还需诸多努力; 人口密度( PD) 和污染空间集聚( WP) 表现出区域差异性,原因一方面是沿海区域居民对环境质量更为关注,环境意识高,参与环境治理的人数高于内陆区域,从而促进了降污减排; 另一方面,随着污染密集型企业大量外迁,其结果强化了迁出地区的治污效果。同时,沿海各区域存在将污染产业向区内欠发达地区转移的事实,表现出污染产业区际、区内转移的双重特征,因而出现污染空间集聚的负相关。内陆居民生活水平较低,人们对环境质量不敏感,环保意识低,越高的人口密度将产生更多的污染排放。同时,产业转移背景下,内陆地区政府为了获得更多的外资,纷纷将放松环境规制作为引资手段,污染治理大多流于形式,进而环境质量不断恶化。

在表2 中,诸因素仍表现出明显的“沿海 - 内陆”特征。污染( EP) 、外商直接投资( FDI) 在沿海地区都为正,而在内陆区域都为负。其中的原因可以利用表2 的分析回答。即随着污染产业向中西部转移,沿海区域环境质量得到有效改善,留在区域内的企业本身具有低污染特征或较强的污染自处理能力,它们对环境的负面影响较小,对政府的节能减排持积极态度,从而进一步促进了区域环境质量的改善。同时,日益优化的生态环境水平促进了低碳化、清洁化外资的流入,弱化了政府在规制上的“逐底竞争”,增强了政府改善环境质量的动力,从而表现出污染、FDI 与规制的正向变动。内陆地区政府具有强烈的“以环境换投资”、“以污染换增长”的负激励,对于规制更愿意采取“竞争到底”的策略,不断降低的规制水平成为污染日趋严重的重要原因。产出规模( GDP) 在南部沿海、东部沿海符号为正,而北部沿海与其他内陆地区都为负,说明南部沿海和东部沿海的经济增长在样本期内具有更强的低污染特征,社会经济正逐步向低碳化、清洁化方向发展。

经济分权( ED) 在沿海地区显着为正,在绝大多数内陆地区显着为负,表明经济分权确实提高了沿海地区政府实施环境规制的积极性,但对内陆地区政府未产生正向影响。我们认为,沿海地区政府因经济分权显着提高了自身的财税收入水平及执政能力,与污染密集型企业不会产生利益“共谋”,规制政策执行具有更强的独立性和公益性; 内陆地区政府财税收入少,受辖区资源禀赋制约和政治晋升激励,分权往往成为规制“逐底竞争”的合法外衣,以污染换增长,形成分权与规制的反向变化。当将外资与分权的交叉项( FDI ×ED) 引入模型后,符号没有发生大的变化,进一步表明沿海地区外资进入强化了经济分权对政府提高规制力度的信心; 规制“逐底竞争”的引资策略,虽然有助于外资流入内陆地区,但不断恶化的环境形势将成为这些地区长期发展的障碍。

规制方程的控制变量中,环保意识( EC) 在沿海地区的符号为正,在内陆地区为负,规制的空间效应( WR) 在所有地区都为正。相对于内陆地区,沿海地区居民对环境质量更为敏感,环保意识强,政府面临改善环境的舆论压力更大,因而具有提高规制水平的现实条件; 内陆地区居民生活水平相对较低,对环境污染具有更大的忍耐力,从而政府缺少提高规制的动力。八个地区中,邻近区域的规制政策都会对本辖区产生示范效应,在规制“逐底竞争”的背景下,各区域都表现出放松规制的负激励,且在内陆区域更为显着。因此,产业转移的背景下,内陆地区有可能沦为沿海地区的“污染避难所”,这必须引起我们的重视。

在表 3 中,诸因素对外资流动依然具有明显的“沿海 - 内陆”特征。,污染( EP) 已经成为沿海地区引资的不利因素,规制( GR) 则具有积极作用; 与之相反,污染水平对内陆地区的引资起到了正向作用,规制力度则产生了阻碍作用。产业转移背景下,污染密集型企业大量向中西部迁移,留在沿海地区的企业大多以技术、知识为核心,具有明显的“环境友好型”特征,政府为实现产业升级,也具有提高环境规制力度、不断优化辖区环境质量的激励; 进入内陆地区的外企大多是高污染型企业,它们在区位选择上具有较强的规制规避意识,倾向于规制水平低的地区投资。

因此,中西部地区政府实施的“逐底竞争”引资策略便成为它们的“污染天堂”,从而加重了区域环境的恶化。先期进入的外资( FDI- 1) 对后来者具有显着的强化作用,原因是后来者可以从前期进入的企业那里获得经验及降低成本。【表3.略】

经济分权( ED) 在多数区域符号显着为正,再次证明分权提高了地方政府的引资积极性; 黄河中游和西北两个地区为负,可能的原因是上述两地区本级政府的财税收入少,对上级政府的转移支付较为依赖,缺乏足够的资源来提高本区域的引资能力和现实条件。规制与分权的交叉项( GR × ED) 在沿海区域符号为正,在内陆地区都为负,进一步说明在分权背景下的引资过程中,内陆地区普遍将放松环境规制作为一种竞争手段,“以环境换投资”的引资模式促使内陆地区政府竞相“逐底竞争”,从而发生了中国污染避难所从沿海向内陆转移的倾向。FDI 区位选择方程的控制变量中,市场化水平( ML) 在八个区域都为负,说明其与外资进入正相关,市场化水平越高,政府对市场的不合理干预越少,企业面临的“非市场”风险越低,支付的“非市场”成本越少; 优惠政策( PP) 在大多数地区都显着为正,支持力度越大,地方政府对外商投资愈加重视,提供给外企的“超国民待遇”越优厚,从而对企业的成本、风险、效益等产生了直接影响; 工资水平( WL) 在沿海地区显着为正,在内陆地区为负,进入沿海地区的外企更多的是追逐高素质的人力资源,高工资可以提高员工的积极性,产生更大的效益,进入内陆地区的外企大多追求低成本劳动力,而该地区普通劳动力的充分供给增强了企业的劳资议价能力,制约了工资水平的上升; 外资的集聚性( WFDI) 在沿海地区强烈正相关,在内陆地区表现不一。沿海地区在引资竞争中具有明显的优势,先期流入的外资实现了与本地要素的有机结合,形成了显着的“优势富集效应”,同时,先期进入的外商对后来者产生了明显的示范效应,促进了外商投资的区域集聚,形成了外企在沿海地区的“扎堆”; 对于内陆地区,产业承接并没有实现外资在区域上的均衡分布,很多沿海企业跨过中部,直接转移至西部,形成了“中部塌陷”,而转移到西部的 FDI大多集中到了西南地区( 特别是重庆、四川) ,形成了西部区际间的投资“塌陷”。同时,进入内陆地区的企业缺乏资源整合及配套能力,难以形成产业链,也阻碍了 FDI 的空间集聚。

四、结论及启示

利用中国 1994 ~2012 年 210 个地市级以上城市面板数据,建立联立方程模型,使用广义矩估计( GMM) 方法,就中国产业转移和引资竞争背景下的污染、规制和 FDI 区位选择进行了分区域检验。结果发现: 污染具有“沿海 - 内陆”的二元特征,沿海地区的降污减排已初见成效,内陆地区则趋于恶化,“污染避难所”由沿海向内陆转移的倾向日趋明显; 经济分权提高了地方政府发展辖区经济的积极性,但同时扭曲了引资竞争,竞相将放松规制作为引资手段,“以环境换投资”、“以污染换增长”的引资理念在地方政府( 尤其是内陆地区政府) 间普遍存在; FDI 区位选择是多因素综合作用的结果,总体而言,流入沿海的 FDI 寻求“效益最大化”,流入内陆的 FDI则寻求“成本最小化”。

上述结论提醒我们,为了实现“资源节约型、环境友好型”的社会目标,必须进一步规范地方政府的引资行为,既要充分发挥经济分权对地方政府的正向激励作用,也要着力规避因经济增长和政治晋升产生的引资扭曲。首先,地方政府必须彻底改变“重经济、轻环境”的施政理念,将低碳经济、循环经济等指标纳入官员考核体系,不断减少官员行为的自利性和短视性,确保其符合公众利益; 其次,引资过程中,地方政府( 特别是内陆地区政府) 要加大对外资的选择力度,积极引导它们向研发、服务等低污染行业投资,逐步提高污染密集型外资的规制力度,改变“以污染换增长”的发展模式,促进经济环境的协调发展; 最后,突破行政区域限制,积极探索区际污染治理合作,推进排污权交易,促进中国环境质量的整体提升。

参考文献:

[1] Berthlemy J. C. ,S. Dmurger. Foreign Direct In-vestment and Economic Growth: Theory and Ap-plication to China[J]. Review of DevelopmentEconomics,2000,4( 2) : 140 - 155.

[2] Vo Tri Thanh,Nguyen Anh Duong. RevisitingExports and Foreign Direct Investment in Viet-nam [J]. Asian Economic Policy Review,2011,6( 1) : 112 - 131.

[3] 夏友富. 外商投资中国污染密集产业现状、后果及其对策研究[J]. 管理世界,1999,( 3) .

[4] 祖强,赵珺. FDI 与环境污染相关性研究[J]. 中共南京市委党校南京市行政学院学报,2007,(3) .

[5] 邓玉萍,许和连. 外商直接投资、地方政府竞争与环境污染[J]. 中国人口·资源与环境,2013,(7) .