摘要:霍菲尔德的权利理论独树一帜。它可以作为法律思维的路标, 指引法律人结合现行法与法律关系理解权利的规范意涵。从本体论的角度看, 将霍氏的权利理论作为方法是有根据的。如果将权利定位为规范, 霍菲尔德的权利理论是可以证成的。霍菲尔德的八个概念“权利”“义务”“无权利”“特权”“权力”“责任”“无资格”“豁免”同属一个权利家族。这些家族的成员都来自规范。从规范的四种基本形式——命令、禁止、许可与豁免出发, 便可以合逻辑地推演出霍氏权利理论的八个基本概念。

关键词:霍菲尔德; 规范形式; 权利家族;

作者简介: 熊静波, 法学博士, 南京大学法学院副教授。;

基金: 国家社会科学基金一般项目“法律职业伦理实效性的文化解释与对策研究” (批准号:17BFX023);

How Can Right be a Method?

XIONG Jingbo

Abstract:Hohfeld's theory of rights is unique. It can serve as a signpost for legal thinking, guiding legal people to understand legal relationships more accurately in conjunction with current laws. From the perspective of ontology, it is valid to use it as a method. If rights are positioned as norms, Hohfeld's theory of rights can be justified. The eight concepts of Hohfeld belong to the same family, and members of these families come from norms. Through the four basic forms of norms, i. e. command, prohibition, license, and non-command, we can infer eight basic concepts, i. e. “claim”, “duty”, “no-rights”, “privileges”, “powers”, “liability”, “disability”, and“immunity”.

Keyword:Hohfeld; mode of norms; family of right;

随着法学发展, 各个部门法之间出现严重分化的情势。在这种情况下, 是否有一种法学理论能够让说着各自“方言”的法学家们自由沟通且不在法律辩论方面丧失重要的信息?从方法论上作这一尝试, 提取出法律的“最小公分母”, 是需要野心的。霍菲尔德的权利理论被认为是法律的“最小公分母”, 能够为法律思考与言说提供基本的、能为全体法律人所共享的概念。依照霍氏的见解, 明确这些基本概念, 法律人的思考将更加明晰。然而, 法律思维的路标的确立, 应该是需要前提的。而从法理上分析该理论的成功与否, 则是法理学的课业。

一、权利理论的猜想

权利到霍菲尔德那里成了一个名副其实的家族概念。霍菲尔德先后在1913年、1917年发表了《司法推理中应用的基本法律概念》1, 系统地提出了八种严格意义上的法律概念:“权利”“义务”“无权利”“特权”“权力”“责任”“无资格”“豁免”。这些权利家族的成员以及这个家族的血亲, 共同推动了对于法律关系的讨论。习惯于以权利话语作价值判断的法律人惊讶地发现, 权利理论与法律推理之间竟然具有内在联系, 霍氏的权利理论居然可以作为法律思维的路标。然而, 时至今日, 法律人对霍氏权利理论敬畏有余, 甚至是敬而远之, 对其理论的研究更被视为畏途。我以为, 原因倒不在于霍氏理论本身的可操作性不够抑或价值不大。通常, 面对一个陌生的法律理论, 法律人在作自我内心论证时会讲求“心安理得”。如果他们只是知其然, 而不知其所以然, 不要说依霍氏的理论“行事”, 甚至利用其辅助思考的可能性都不大。对于法律人而言, 霍氏理论中仍有些未解的谜团, 例如, 权利真的可以分解为“请求权”“特权”“权力”“豁免”?霍氏又为什么那般自信地称自己所提取的八个概念是法律的“最小公分母”?这些问题确实引发过学者的思考。民法学者王涌曾系统地将霍菲尔德权利理论引入中国, 对于霍氏的研究方法, 王涌教授的观点颇为典型, 他曾做过这样的表述:

他并没有采用一种逻辑推理的方式来加以推理从而得出一个不证自明的结论, 他完全是在他研究美国法院的各个判例所使用的各种术语的前提下, 特别是美国宪法所使用的概念, 比如说right、power、liberty、privilege、immunity这些概念的前提下得出结论的。2

无独有偶。劳埃德在《法理学》教科书中这样介绍霍氏的权利理论:“他的论文以混沌不清的司法推理为例。他运用修辞手段, 以整理、归纳不同种类的‘法律关系’。如此作业时, 他将概念与它们的‘关联关系’和‘对立关系’或者class complement联结一体。”3国内外都有学者认为霍菲尔德的八个概念是归纳得出的, 4而归纳推理注重从特殊事物推论到一般事物的步骤, 归纳法中大前提是从具体事例中发现的。霍菲尔德在文章中确实援引过不少美国法院的各个判例, 然而仔细分析文本就会发现, 所有的判例都是以例证的方式出现的。如果这八个概念真是由霍氏使用归纳法得出的, 则必定不能避免挂一漏万之嫌, 又何以能够作为法律的最小公分母?这一问题不解决, 法律人就会始终心存疑虑, 更无法理直气壮地基于霍氏权利理论做出正式的推理和论证。然而, 斯人已去, 霍氏只教别人怎么去操作, 但他自己并没有说明他的灵感来源, 也没有直接言明他的理论体系是演绎得来的还是归纳得出的。霍菲尔德在《司法推理中应用的基本法律概念》中甚至直言:“如果文章的标题暗示该文是对法律和法律关系的本质进行纯哲学的研究——多少以讨论本身作为目的, 则请允许作者先此否认这种含义。”他明确表示自己将不在法哲学层面努力。如此, 他的大作就相当于教人们一加一等于二, 但是没有讲明为什么等于二, 他就离开了人世, 从而给法学界留下了一个巨大的问号, 堪称法学上的“哥德巴赫猜想”。5显然, 试图在一篇短文中通过详尽地阐述权利理论来探求答案是不可能的。本文的论述将严格地限定在规范理论的视角, 旨在表明霍菲尔德的权利理论是可以证成的。需要说明的是, 论证不是为了将霍氏可能的思考轨迹勾勒出来, 没有人知道他究竟是怎么想的, 他本人更不可能运用笔者所使用的资料。整个论证过程难免存在误解, 相关内容权作自己的一点心得, 请方家批评指正。

二、权利之“规范说”

权利, 可以还原为欲望、利益或价值。但是这些都不是法学上的标准表达, 权利理论不是关于利益的理论, 也不是关于价值的理论。从司法说理的角度看, 权利就是一种操作性的理由, 本质上也是一种规范, 法定权利本质上就是一种法律规范。6而法律规范是应然的规范, 也即人们习惯说的“假定的应然规范”。它表示了一个有条件的应然, 即同样经由“事实构成”的有条件的应然。

在法学中, 如果需要对法定权利再作进一步的还原, 我们只能追溯到“应然”, 而不是利益、价值或其他。何为应然?有些法哲学家认为, 对于应然不能再说些什么, 这是一个最后的不可再定义的基本概念, 它是一个范畴, 一个法律人思维的源头方式。哲学家乔治·齐美尔的论述称:“应然是一个范畴, 它附属于观念的实质意义, 指派给观念对于实践的地位……不存在应然的定义……应然是一个思维形式, 一如将来时和过去时。”恩吉施提醒人们注意另一些哲学家观点, 他们认为“应然”是意志表现。如艾斯勒称:“应然是意志的关联物, 一种一个由一个 (他人或自己的) 意志所决定的要求之表示。”“应然是意志的听写……它从一个高一级的意志转向一个低一级的意志。”7照此理解, 权利是一个指向他人行为的意志的表示。当然, 分析法学的这种思考方式也给价值评价留下了空间, 法律家发现指示不明确时, 也能够尝试着用价值概念来解说应然概念。通常, 只有一个行为的执行被评价为积极的, 它的缺失被评价为消极的, 此时, 那个行为才是应然的。

权利是一种规范性的地位, 而法律体系则是规范体系, 是有众多应然的集合。霍菲尔德在文章中引用霍兰德教授在其法理学着作中的论述, 指出:“拉丁文的‘Ius’、德文的‘Recht’、意大利文的‘Dirtto’和法文的‘Droit’——这些术语‘不仅用来指‘一项权利’, 而且还指抽象意义的法 (Law) ——固有的一种与此不同的、广为人知的模糊性时。”宏观上, 权利也必须从法律中获得定义。霍菲尔德与哈特等人在这一点上的立场高度统一, 他们都反对在权利问题上采取本质主义立场。哈特则直接表明权利应该放在整个法律体系中加以理解的观点。x有一项法律权利, 这样一个语句的适当的或者标准的用法是什么呢?哈特认为, 这一陈述典型地被用来表达一个法律推论。假如满足如下条件, 我们可以正确地得出在某个个案中关于x的结论, 那就是“存在着一个法律体系”。依照这种说法, 权利总是某一特定法律体系之下的指示。

进一步地, 权利的意涵还必须从法律关系上得到说明。按照哈特的说法:

根据该体系中的一个规则或者多个规则, 在已经发生的某个事件中, 某些人y被强迫或者被禁止做某些行为。

这一由法律规定的义务依赖于x或者某些被授权代表x的人做出的选择, 即只要x (或者某些被授权的人) 做出了某种选择, 或者只要x (或者那些被授权的人) 没有做出其他的选择, y就必须做出或者被禁止做出某些行为。8

权利的讨论必须建立在法律关系之上, 霍菲尔德如是说:

严格的基本法律关系终究是自成一格的 (sui generis) 。惟其如此, 试图给予正式的定义, 如果不算完全没用, 也总难让人满意。因此, 最好的进路是, 把各种关系列示在“相反物” (opposites) 和“对应物” (correlatives) 的表格中, 然后举例说明它们各自在具体案件中的范围和应用。

霍菲尔德与哈特一样, 都重视法律概念的功能分析, 清晰地描述法律概念在日常语言中的使用情况是他们竭力追求的。这是一种特别的立场, 显然不同于传统的语义学下定义的方法, 即“属加种差”的方法。这种方法适用于所有法概念的理解, 这里需要明确的是, 权利这一概念的特别之处为何。以下的论述表明, 同样从规范分析的角度出发, 我们发现, 权利是结果意义上的概念。因为任何法律结果总是要表现为权利和义务, 要么是积极的、获取的权利和义务, 要么是消极的、放弃的权利和义务。法律的重心落在给予积极的权利和施以义务。一个有法律意义的事实促成一个法律结果, 存在于法律关系的建立、变更、消灭之中。而如果有人要问, 如何理解“法律关系”这个一概念, 就获得如下回答:法律关系就是法律确定的关系, 在内容上, 法律关系主要表现为权利以及与之相对应的义务。法律关系是权利和义务的源泉, 反过来, 我们也可以从权利义务分析法律关系。如果将权利义务作为结果, 那么法律关系恰恰不是作为法律结果, 而是作为促成或产生法律结果的法律事实构成在起作用。权利的结果意义从规范的内在结构上看会更加清晰。

权利义务只能够基于构成性事实产生, 也只能够基于法律立场来理解。霍菲尔德认为, 只有既重视权利的规范意涵, 同时又把义务和法律关系等概念联系起来研究, 才能够深化对权利的理解。霍菲尔德在《司法推理中应用的基本概念》中花费笔墨区分法律概念和非法律概念、构成性事实和证明性事实的意义就在于此。

三、规范形式的“四分法”

上文已强调权利是一个特殊的法律概念。作为法律结果的权利, 如何获得系统性的含义并由抽象概念推演为八个精确的、具体的法概念, 从而在多样的法律关系中保持思维规定性的统一?要回答这个问题, 我们还是要借助有关规范形式的学说, 从规范所能够表现出来的最简单的形式加以思考。

通常, 我们可以将规范的表现形式理解为:规范在实践中表现的样态, 也即行动主体对于特定行为与对象的意愿与倾向。从逻辑上分析规范形态对于正确理解霍菲尔德至关重要。因为关于权利义务关系逻辑结构的观点是霍氏理论的核心, 他的理论可以被看做是法律权利义务之逻辑关系的理论。而从方法论的角度看, 基于逻辑结构的分析判断有助于我们对已有的概念加以澄清或阐明, 使它由模糊变得清晰, 却又不扩展我们的知识, 而只是使我们已有的知识得到说明。9

分析判断规范的内在逻辑结构, 通常需要借助道义逻辑。道义逻辑可追溯至莱布尼兹, 据他的学说:允许对应于道义的可能性, 禁止对应于道义的不可能性, 命令对应于道义的必要性。六十多年前芬兰学者乔治·亨里克·封·莱特和德国学者奥斯卡·贝克尔对其作了发展, “道义逻辑”就是由封·莱特命名的。10基于道义逻辑学说的影响, 法理学通常将规范分为命令、禁止、许可三种形式。德国学者恩内塞鲁斯认为:权利除了法律的指令和禁令之外, 还包括给予的提供。阿列克西则明确提出:基本的规范性概念包括命令、禁止、许可等概念, 规范性陈述是借助这些概念构成的。例如:x被命令表达其意见;x被禁止表达其意见;x被许可表达其意见。11

在相关道义逻辑的研究过程中, 有一种观点认为:命令与禁止二者之间的区分是非结构性的, 而仅是语言上的。“某某诫律”因此当只是“不作为某某命令”的语言缩写。“勿杀”当只是“勿杀, 这是命令”这一命题的简化。人们可以烦冗地用双重否定来说“禁止不帮助”, 以代替“帮助困难者, 这是命令”。早年的凯尔森曾强调过这种区别的纯语言性质, 而在今天的道义逻辑中这干脆是系统的前提。12阿列克西也注意到, 命令某人表达意见意味着不允许他不表达意见, 命令和许可之间可以循环界定, 许可与禁止之间亦如此, 禁止表达意味着表达意见的请求未被许可。基本规范性概念彼此循环定义的可能性表明, 并非每个基本概念都不可或缺, 取其一足矣。就宪法基本权理论而言, 许可具有特别的意义, 如果依照上述定义, 许可乃是对禁止的否定。某人获准表达意见意味着他没有被禁止。13如今, 类似的不同规范形式之间的循环界定关系, 在分析法学中已有一定的共识, 甚至被高度形式化为数学表达式。既然不同规范形式之间具有高度的同质性, 那么, 规范形式的划分是否成了冗余的思考呢?

命令、禁止、许可三者之间的区分是结构性的。“一个被违背的诫律是肯定地和不可挽回地被触犯了, 但是一个未执行的命令人们总是还是去执行——今天, 明天或后天, 可能也只是在20年之后。可以从中获得的理解是:命令必须是用某种方式给定期限的, 带有期限地履行;否则, 可以保持不去违反它, 这个规范不比一个纯劝告更重要。相反, 诫律可能超时代地被表达。”14命令和禁止的区别如此显着, 说明二者具有独立性, 都不可少。

许可的不可或缺性则可以从逻辑推理上得出。阿列克西指出, 形式上, 许可有两种, 一是对禁止的否定, 二是对命令的否定, 即允许做某事和允许不做某事。前者是积极的许可或者是消极的许可。结合这两者, 可以衍生出自由的概念。然而, 他同时注意到命令、禁止、许可这一三分法隐含的问题。如果按照这样推理下去, 会导致一个结果:对于命令权的否定与获准不为某种行为是等效的。在他看来, 被许可的应该是“行为”, 不应该表述为“不作为被许可”。15如果阿列克西揭示的问题确实, 那么, 是否意味着规范形式的三分法之外, 还存在着一种可能性呢?

其实, 在《一般法律》中, 边沁早就提出了“规范四模态说”。首先, 根据立法者对待某一个行为 (包括作为性的行为与不作为性的行为) 的态度, 可以将法律的形态分为命令和禁止, 分别对应于行为应该得到实施、行为不应该实施。而禁止的反面是许可, 命令的反面是非命令。命令与许可是积极形态, 而禁止与非命令是消极形态。16从逻辑上看, 边沁的学说让我们看到第四种规范形式存在的可能性。非命令到底是什么, 它与许可的区别, 为何边沁并未过多涉及。

洛塔尔·菲利普斯称之为“未规定的领域”。“在未规定的领域, 人们可以自由地活动, 不必对发了制裁有所戒备”。17然而, “原本的”许可的内涵该如何界定呢, 其与此处“未规定的领域”又该如何区别开来呢?一个原本的许可, 除了不受禁止外, 还有积极的面向, 被许可的行为体现出一种由法秩序承认的价值;而“未规定的领域”意味着“放弃评价”的可能性。例如, 医生面对抢救两个病人的难题, 他必须听任其中的一个死去。法律不会给这个医生制裁, 因为法律也不知道什么是更好的主意。再如, 自由决定终止妊娠的情况在多元社会里, 法律也只能放弃评价。18我们不能认为, 非命令只是没有法意义的法外空间, 它们很有可能就是立法者有意“留白”所致。

至此, 我们现在可以得出这样的结论:规范形式的三分法是有问题的, 它忽略了“豁免”这一规范形式及其可能具有的规范意涵。规范有四种基本形式, 即命令、禁止、许可以及未规定的领域, 或者按照边沁的说法, 只有四种与既定行为相关的规范:命令、非命令、禁止、许可。19

四、权利家族的基本谱系

规范形式的确立是霍氏权利理论的前提。笔者以为, 霍菲尔德一定是遵循了演绎推理, 从一些基本规范形式出发, 进而保证了他整个推理的周延性与结论的可靠性, 同时他也列举了大量的案例, 这不能被视为一种归纳推理的努力。霍菲尔德显然以为, 逻辑是一回事, 语用是另外一回事。在语用学看来, 语言是活生生的语言游戏和生活形式, 法律语言也不能例外, 它们是在人际交往的使用中才 “到场”的。例如“无权利”在霍氏看来是一种逻辑的存在, 有其必然性, 然而实践中很少被用到, 庞德则直接否定其存在。20从语用的角度看, 霍氏举出案例目的是, 发现法律语言意义以及每一个语词的“用法规则”。21

(一) 请求权与命令

逻辑上, 请求权可以是命令, 也可以是禁止。然而, 语用学上, 请求权通以命令表达。霍菲尔德在英语中寻找了一个近义词来说明严格意义上的权利 (right) 就是claim, 即主张和请求的意思。特里 (Terry) 称请求权为对应性权利 (correspondent right) 。请求权的对应性首先让人想到“对于他人义务控制”。为了进一步说明这种对应性, 我们可以用阿列克西的论述展开。他认为, 请求权会涉及权利主体x, 相对人y, 以及客体g这三者之间的关系。对于权利和义务作类似研究, 其关键在于把握, 权利的三重关系与义务的三重关系在逻辑上是相对应的。一开始: (1) x对y享有权利, y得给予协助;进一步地 (2) 对于x, y负有协助义务。反之亦然。陈述 (2) 表征一项义务关系, 反之, 非关系性义务可以表述如下: (3) y有义务协助x。这种表述并非表示x有权利要求从y那里获得帮助。要么没人享有权利, 要么其他人享有权利。非关系性陈述, 没有从关系面向去表述, 但是将其与针对全体的普遍义务相混淆也是不对的。后者并非没有能力考虑到关系面向, 反而包含了最强的表征形式。有人将其称为对世义务。22

必须指出的是, 请求权是工具权, 如果没有请求权, 任何权利都等于没有了“硬牙齿”, 即便受到了侵害, 也无法得到救济。在霍菲尔德的理论中, 请求权以及与其相对应的义务之间的逻辑关系是其整个理论体系的核心。23请求权的地位可见一斑。在一国现行法秩序下, 一个法律关系的主体是否应有这样的伴生权利 (或要求权) , 最终是一个正义和政策问题, 应当根据是非曲直来考量。24

(二) 特权与允许

特权, 最好用许可解释, 特权不是禁止, 也不是命令。一个原本的允许, 除了消极面外, 即指缺乏一种相对于诫律的允许行为, 还有积极的一面, 即指允许的行为体现出一种由法律秩序承认的价值。25霍氏指出, “许可 (license) ” 这一术语, 有时被当作“特权”的同义词使用。虽然, 严格地讲, 这并不恰当, 但是它们确实也存在某种对应关系。一般说来, 特权是自由权的一种, 它是“指通过免于被施加义务, 自己控制自己的行为”。26“许可”是个种属性术语, 它指向一组为创设某特定特权所必需的构成性事实, 但所有的构成性的事实又总与规范存在一定的关联。许可这个词被用在普通的短语“批准和许可” (leave and license) 中时, 固然与物质世界相关。然而, 所有的“批准和许可”总是依照相关的规范展开的。纵使霍菲尔德强调, 许可与特权之间应区别开来, 但从法理上分析, 他也必须得承认, 许可与特权之间确实存在一定的对应关系。我们甚至可以认为, 他将特权作为法律关系的基本概念、权利的一种类型, 或许是以许可这一规范基本形式作为基础的。

(三) 权力与命令

逻辑上, 权力可以是命令, 也可以是禁止。然而, 语用学上, 权力通常是命令。不同于请求权, 这里的命令, 侧重于必然性, 表征为一种科学意义上的模态。对于请求权而言它具有保障意义。加拿大的萨姆纳将其称为二级概念, 用以区别请求权, 后者是一级概念。27

命令乃是对他人行为之意志表达。如某人的意志是要求他人为某行为, 他以某种方式表达了这一意志, 他便表达了一条命令。命令由两个因素构成:对他人行为之希望, 以及该希望之表达方式, 只有两个因素都具备时才能构成一条命令。命令式是一条实践规则, 命令发出后, 偶然的行动被变成必然的。在法学中, 与命令这一规范形式相对应的是权力, 权力意味着针对人的意志的必然强迫。28拥有权力者在意志能力上占据主导地位, “权力是指根据自己的自由裁量来行使这种权力。”29当然, 权力的内容必然地寓于规范之中, 或者说权力的内容必须能够接受规范内容的检验, 否则权力会受到质疑。进一步地, 权力与命令的这种对应性, 可以放到实践中加以理解。一般而言, 权力本身就表述为一条行动的命令。

霍菲尔德自己对权力的解释与命令也具有一致性。他将注意力投向特定法律关系中事后出现的、一个人 (或人们) 的意志所能控制的某一或某组事实, 指出意志控制占主导地位的那个人 (或那些人) 便拥有问题所涉的实现法律关系的特定变化的 (法律的) 权力。与此相对应的那个人只能被迫接受处于权力地位者的意志。

(四) 豁免与非命令

豁免是非命令, 不是命令, 也不是禁止。这里的豁免不同于特权, 更加侧重于可能性, 表征为一种科学意义上的模态。相对于特权而言, 它是二级概念, 萨姆纳认为, 豁免对特权具有保障意义。30豁免权是不被看好的。特里 (Terry) 分别用对应性权利 (correspondent right) 、许可性权利 (permissive right) 、功能性权利 (facultative right) 来表达霍菲尔德权利、特权和权力这三个概念, 没有提及豁免。萨尔蒙德 (Salmond ) 认为豁免并不重要。31哈特也不承认豁免权, 因为他认为, 权利的本质是意志选择, 豁免与个人选择或控制无关, 与他的法律权利选择理论不符。32逻辑上、豁免既似是许可, 也可以是非命令, 但语用学上豁免主要对应于非命令, 就是前文所述“未规定的领域”, 也可以被视为规范形式之例外。通行的法理学不承认例外在规范形式中的地位, 是不客观的。认识到这一规范形式, 或许就是霍菲尔德眼光的深邃之处。豁免有着特别的规范意涵, 不可替代。豁免并不意味着行动者有权选择或者可以控制他人做什么。相反, 豁免意味着法律排除了权力的行使。

(五) 与禁止相对应的基本概念

在规范表现形式中, 命令与许可都是权利的范畴, 而禁止则是与权利相关的范畴, 霍菲尔德不局限于权利范围内部去理解权利。如果请求权、特权、权力、豁免之间的关系是权利的内部构造关系, 而它们与禁止的关系则是权利的外部构造关系。若缺少了外部构造, 权利是没有办法实现的。

那么, 什么是“禁止”?它在霍菲尔德的权利理论中占据着什么地位呢?中国人讲“令行禁止”。但是, 如果我们将“禁止”等同于“不作为”, 那么禁止规范就不能包括义务性规范中积极作为的内容, 积极作为的义务只能放在命令这一规范形态下加以解释。义务既可以禁止表达, 也可以命令表达, 为了论述简便, 我们可以一并使用禁止表达。我们可以将禁止分为禁止作为与禁止不作为。通常, 我们将前者称为消极义务后者称为积极义务。从这个意义上说, 这里的论述是连贯的, 因为禁止的外延与通常意义上义务的外延是相等的。个人认为, 霍菲尔德权利理论中的义务、无权利、责任和无资格与广义的义务相对应, 它们又都可以由禁止规范推演出来, 它们的规范内涵无非是禁止作为或不作为。具体的推演过程必须结合其他规范形式予以说明, 我们将在下文作补充。

五、霍氏权利理论的关系图

作为一个权利的逻辑结构理论必须面对两个方面的问题:一是从规范理论说明权利要素的逻辑划分, 二是说明权利内部各个要素之间的关系问题。这两个问题是彼此相关联的, 要素的划分构成是讨论其关系的前提, 而要素的关系往往又决定如何划分要素。接下来, 我们要探讨的是, 八个概念之间为何呈现出霍菲尔德所说的相关关系或相反关系。

边沁指出, 命令、非命令、许可、禁止这四种规范相互之间存在着一定的关系, 大体上可以分为两种类型:某种与其他某种之间必然是相斥的、排斥的, 而与其他另外某种之间则必然是相伴生的。在这个角度上看, 我们会发现, 在所有情况下, 那些形态中的两个, 并且仅仅是两个同时针对一定行为而出现——形态总是成对出现。33笔者猜想, 或许正是在边沁这一思想的启发之下, 霍菲尔德推导出他的关系图。

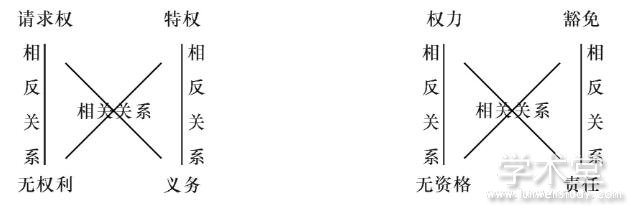

首先是四对相反关系:请求权的反面是对“请求权的否定”, 即无权利, x有请求权, 那么他就不处于无权利的状态。反之亦然;特权的反面是对特权的否定, 即义务, x如有特权, 他就没有义务, 不接受别人对他提出的请求。反之亦然;权力的反面是无资格, 豁免的对立面是“对豁免的否定”, x有权力, 他就不处于无资格的状态;反之亦然。可见, 由请求权与豁免可以导出“无权利”“义务”“无资格”与“责任”的概念。它们的关系图可以表示为:

请求权 相反关系 无权利 特权 相反关系 义务

权力 相反关系 无资格 豁免 相反关系 责任

其次是四对相关关系:与请求权相对应的是义务, x有请求权, y就负有对应的义务。如果x主张特权, y也主张有权利, 向x提出请求, 并采取相应的行动, 特权的实现就会受到妨碍, 禁止x提出请求, y的特权才有保障。如x主张权力, 则y必须负有相应的责任——必须禁止y不负责, 如没有人负有相对应的责任, 权力也就会落空。如果x主张豁免, 相应地, y必须不能有所作为, 即必须禁止没有资格者或没有权力者向x施加影响。在四对相关关系中, 请求权与义务的关系处于核心地位。逻辑上我们可以把请求权分为两种, 积极请求权与消极请求权, 与积极请求权相对应的是禁止不为某种行为的义务;与消极请求权相对应的是禁为某种行为的义务。还需要说明的是, 请求权本身是工具权, 其到底对应的是禁止为还是禁止不为, 必须结合特权、权力或豁免而定。它们的关系图可以表示为:

毫无疑问, 在本文的分析中, 规范理论在其形成过程起到了至关重要的作用。

六、结 语

在《司法推理中应用的基本法律概念》中霍菲尔德这样写道:“作为对本刊编辑的邀请的回应, 作者的主要目的乃是强调某些有助于我们理解和解决日常实际法律问题但又常被人忽略的话题。”他一开篇就明确表示自己将以实际法律问题为中心展开写作, 法哲学的内容便作为“沉默的序言”被隐去了。

笔者这里提纲挈领地将霍菲尔德的方法论基础“描绘”出来, 并不是为了补充这一序言, 而只是想证明霍氏所揭示出来的权利家族以及由其成员所确定的关系架构是合乎逻辑的。笔者的立场非常鲜明, 即便霍氏在论证过程中采用归纳法, 诸案例的选择性或针对性表明, 其背后也必定有演绎推理的支配。严密的逻辑推理使得霍氏自信其提出的八个概念能够作为法律的最小公分母。以这个八个概念作为基本模型, 法律人的分析角度将变得多元, 可以将法律关系主体的意志纳入法律规范之中, 以便他们能够结合现行法与法律关系理解权利。也就是说, 霍菲尔德试图运用八个形式范畴去框含客观世界, 并用它们来调整客观世界的社会关系。

但是, 霍菲尔德所描述的法律关系各方的主张、要求是否能够成立, 必须看与其相对立的一方所援引的理由是否更强或更具重要性。从法律的角度看, 什么理由可以成为凌驾性的理由, 什么理由可以被凌驾, 都不是权利话语本身所能决定的, 而是要看法律规范的内容, 或者看相关的规则与原则的内容。哪个理由是更强的, 只能依照法律来判断, 从这个意义上看, 霍菲尔德提供的权利理论只是方法意义上的、过程性的, 是思维的路标, 而不是实体法意义上的。简言之, 霍氏的八个概念只是通向正义之道的阶梯或路标, 这八个概念只能辅助我们思考。实体结论都留在“未决之中”并最终取决于现行法秩序——霍菲尔德自己也认为即便是衡平也不能创造出什么来。

强调这一点具有现实意义。法律中的权利不是趋利避害的手段, 虽然它总是被认为与欲望、利益相关。相关主体在追求自己欲求的目的时, 只注重强化自己的主观意志, “为所欲为”;个人的意志当然也可以算作一种善, 任何目的的实现都可以被评价为“好的”, 这是个人幸福不可少的要素。但是, 这种个人幸福是自私的, 它常常因为与别人的幸福相冲突而且产生不幸, 所以必须通过理性的思考而上升到“规范”, 这种规范是“就他们在某些爱好上相一致而言对他们的类都有效的”。如果忽略了此点, 社会关系就会陷入混乱。从这个角度观察, 我们会发现, 霍氏的权利理论并不是建立在利己主义之上, 34它不只是教人实现目标的“手段”, 也绝不只是停留在方法或技巧层面, 它有“善”的追求。但是, 他对于善的追求是隐含的, 该套理论体系总体上应该是规范性的。他不谈利益, 也不谈价值, 哪怕法律规范表面看来似乎必须由善恶概念提供基础。他的理论除了激发起对于法律权利的含义、从结构和效力的更进一步的探索之外, 还将人们的思维导向规范思考。

注释

1 霍菲尔德最为重要的文章就是1913年和1917年发表的两篇同名论文《司法推理中应用的基本法律概念》, Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning (1913) 23 Yale Law Journal, 16;Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning (1917) 23 Yale Law Journal26.

2 参见王涌:《私权的分析与建构》 (演讲稿) 。

3 丹尼斯·劳埃德着, 许章润译:《法理学》, 北京:法律出版社2007年版, 第184—185页。

4 丹麦学者阿尔夫·罗斯是从义务这个概念出发推出请求权, 再由请求权推出特权等其他概念的。罗斯的这种推理表明, 在他看来, 司法推理中应用的基本概念并不是一个层次的, 最起码在逻辑的先后次序上是不同的。具体参见阿尔夫·罗斯着, 雷磊译:《指令与规范》, 北京:中国法制出版社2013年版, 第149—150页。

5 霍菲尔德的学生科宾从情态动词的角度探讨其来源May…Permission…privilege…no-right;Must (may not) …compulsion…right-duty;Can…danger or possibility (of new relation) …power-liability;Cannot…safety (from new relations) …immunity-disability。See Corbin, Legal analysis and terminology, Yale Law Journol, 1919, Vol.29, 1919;辛格教授则从分析法学的历史维度对霍菲尔德的权利理论作了介绍。See Joseph William Singer, The Legal Rights Debate in Analytical Jurisprudence from Bentham to Hohfeld, Wisconsin Law Review, 1982, p.975.

6 Robert Alexy, A Theory of Constitutional Right, Oxford:Oxford University Press, 2002, p.18.

7 [德]恩吉施着, 郑永流译:《法律思维导论》, 北京:法律出版社2004年版, 第18—19页。

8 [英]H.L.A.哈特着, 支振锋译:《法理学与哲学论文集》, 北京:法律出版社2005年版, 第1页。

9 邓晓芒:《〈纯粹理性批评〉句读》, 北京:人民出版社2010年版, 第111页。

10 [德]考夫曼、哈斯默尔着, 郑永流译:《当代法哲学和法律理论导论》, 北京:法律出版社2002年版, 第352—353页。

11 Robert Alexy, A Theory of Constitutional Right, Oxford:Oxford University Press, 2002, p.128.

12 [德]考夫曼、哈斯默尔着, 郑永流译:《当代法哲学和法律理论导论》, 北京:法律出版社2002年版, 第343页。

13 Robert Alexy, A Theory of Constitutional Right, Oxford:Oxford University Press, 2002, p.129.

14 [德]考夫曼、哈斯默尔着, 郑永流译:《当代法哲学和法律理论导论》, 北京:法律出版社2002年版, 第342—343页。

15 Robert Alexy, A Theory of Constitutional Right, Oxford:Oxford University Press, 2002, p.135.

16 [英]杰里米·边沁着, 毛国权译:《论一般法律》, 上海:三联书店2008年版, 第124页。

17 [德]考夫曼、哈斯默尔着, 郑永流译:《当代法哲学和法律理论导论》, 北京:法律出版社2002年版, 第344页。

18 [英]考夫曼、哈斯默尔着, 郑永流译:《当代法哲学和法律理论导论》, 北京:法律出版社2002年版, 第345—346页

19 [英]杰里米·边沁着, 毛国权译:《论一般法律》, 上海:三联书店2008年版, 第126页。

20 Joseph William Singer, “The Legal Rights Debate in Analytical Jurisprudence from Bentham to Hohfeld”, Wisconsin Law Review, 1982, p.975.

21 参见李金辉:《“面向语言本身”:从语用学哲学到语言现象学》, 《哲学研究》2010 年第8 期。

22 Robert Alexy, A Theory of Constitutional Right, Oxford:Oxford University Press, 2002, p.133.

23 Robert Alexy, A Theory of Constitutional Right, Oxford:Oxford University Press, 2002, p.133.

24 例如, 特权并不必然与不干预他人的义务相伴随, 换言之, 并不必然与请求权相伴随。特权可以独立存在, 立法者立法时是否同时设定请求权, 完全取决于正义或政策理由。

25 [德]考夫曼、哈斯默尔着, 郑永流译:《当代法哲学和法律理论导论》, 北京:法律出版社2002年版, 第345页。

26 [英]尼尔·麦考密克着, 刘叶深译:《大师学述:哈特》, 北京:法律出版社2010年版, 第171页。

27 参见[加]萨姆纳着, 李茂森译:《权利的道德基础》, 北京:中国人民大学出版社2011年版, 第43页。

28 沈宗灵先生将权力直接表述为“我可以强加, 你必须接受”。沈宗灵:《对霍菲尔德法律概念学说的比较研究》, 《中国社会科学》1990年第1期。

29 [英]尼尔·麦考密克着, 刘叶深译:《大师学述:哈特》, 北京:法律出版社2010年版, 第171页。

30 参见[加]萨姆纳着, 李茂森译:《权利的道德基础》, 北京:中国人民大学出版社2011年版, 第43页。

31 王涌:《寻找法律概念的“最小公分母”——霍菲尔德法律概念分析思想研究》, 《比较法研究》1998年第2期。

32 [英]尼尔·麦考密克着, 刘叶深译:《大师学述:哈特》, 北京:法律出版社2010年版, 第171页。

33 [英]杰里米·边沁着, 毛国权译:《论一般法律》, 上海:三联书店2008年版, 第126—127页。

34 [英]尼尔·麦考密克着, 刘叶深译:《大师学述:哈特》, 北京:法律出版社2010年版, 第171页。