一、社会经济地位的含义及其度量

社会经济地位(socio-economic status, SES)指个人或群体在阶级社会中所处的位置。在马克思的社会地位论中,个人的社会经济地位由其所处的“社会阶级”所决定。社会阶级被定义为个人与“生产方式”(在资本主义社会,指工厂和原材料)之间的关系。在马克思看来,社会中两种主要的阶级是拥有和控制生产方式的资本家和出卖劳动力资源的劳动者。资本家能够享受更好的健康是因为他们掌握了对于物质性资源的控制权所带来的结果,因此健康公平(和其他的平等类型)的实现前提是改变个人与“生产方式”之间的关系。

马克思·韦伯在马克思的上述社会阶级观点之上,添加了一些新的维度。韦伯看来,社会是基于阶层、地位和政党来进行分层的。阶层的概念类似于马克思关于物质资源的所有和控制,地位则反映一个人受到社会尊重的程度,政党或者狭义权力的意义在于人们能够有力控制自己的生活,“阶级、地位和政党在一个社会中反映了权力分布的不同方面”。其中核心的要素是权力,分别是享受物质满足的权力、得到社会尊重的权力以及政治权力。他认为应该从经济阶层、社会地位和政党三个维度来处理社会分层和衡量个人的社会经济地位。

实证研究中最常见用于衡量社会经济地位的指标是受教育程度、收入水平以及职业等级和地位。支持将教育作为社会经济地位衡量的主要理由是:第一,教育的人群覆盖相比其他衡量指标更为完整,因此数据收集的准确程度高;第二,最高受教育水平能够很好反映个人获得的技能、知识以及文化资源,其进一步还很可能带来更好的生活和工作条件以及健康的生活方式。因此教育不仅综合了社会地位维度(拥有高学历或者从享有声望的教育机构毕业往往能够获得更高社会威望),还反映了人们处理信息以有效享有资源的能力。不过教育衡量也存在一些缺陷,比如教育程度一旦达成,将很大程度保持不变,这样就难以反映代内阶层的流动性,此外,教育还有很强的代际影响和周期效应,相同教育程度对于不同代际人群的意义可能有很大的差别,比如父辈拥有初中学历与子辈拥有初中学历在含义上可能差别巨大。

收入也被广泛用于衡量社会经济地位,因为收入能很好反映个体在劳动力市场中的位置,及其物质生活标准。更高的收入使人们接触和消费那些能够促进健康的资源和服务的可能性更高。不过精确度量收入非常困难。首先,因为其涉及的来源太多(正规收入、非正规收入、受赠收入、资产收益等等);其次,收入又是相当敏感的指标,人们往往不愿意公开自己到底赚了多少,因此在问卷调查收入的环节中往往存在很大比例的未答或者缺失数据,这些是测量误差产生的重要来源。此外,批评者还认为当期的收入水平并不总能精确地代表长期的生活标准,不同时点上诸多外在原因可能导致收入发生相当大的变化。因此一些研究转而使用物质生活标准的代理测量指标,比如财富、汽车和房屋所有权或者消费支出,这些指标的未答性偏误相对较少,不过不得不承认财富的度量又涉及估价的问题。

在发达国家,一些研究者还认为职业阶层是反映社会经济地位的最为关键性指标。就业是理解社会结构和职业状况的核心,其强调社会分割,这种信息往往不能通过其他非职业指标(如家庭收入,家庭财富或者教育)捕捉到。支持者认为职业是一个人生命过程中积累优势和劣势的关键性变量。职业可以被看作是一种方式,通过这种方式,个人的主要资源(教育)被转化为重要的所得(收入)。职业将两类因素联结起来,相比其他单独指标而言,它是累积优势或者劣势更为重要的衡量。不过用职业来度量社会经济地位,存在一些人群难以明确归类的问题,比如小孩,因残疾或者其他原因从未工作的人等等。

事实上,教育、收入与职业之间都是相互关联的,它们从不同方面反映了个人的社会经济地位。教育一定程度上表达社会尊重;收入则反映了个人的消费能力,以及对其他物质性资源的获取能力;职业代表个人的社会地位、权利责任感、体力活动状况和健康风险。社会经济地位常常可能直接影响决定个体健康状况的关键因素,也是医疗社会学所称的 SES 能够决定影响健康的近端因素。比如说在良好生活习惯与健康之间的联系方面,生活习惯充当近端因素的作用,而其背后决定健康的远端因素实际是个人所处的社会经济地位。

不同的社会经济地位指标尽管相互联系,但是仍然存在区别,这使得研究者在使用不同的指标研究时往往可能得出差异性的结论。为解决这一问题,一些学者主张通过构造指数化指标来度量社会经济地位状况,如国际标准职业社会经济地位指数(ISEI)就是其中的一种。王甫勤即应用了这种复合指标方法来研究社会经济地位与健康的关系,得出社会经济地位与良好健康之间的显着正向相关关系。综上,关于社会经济地位该如何度量,学界尚未形成一致处理意见。有学者认为,一方面可以根据研究问题合理取舍,另一方面在研究中可引入尽可能多的指标对其加以表征,并分别讨论它们与健康之间的关系,此外还要充分考虑未被观察到的其他 SES 因素的影响。

二、社会经济地位———健康关系的理论解释

早期有关 SES 与健康关系的研究所采取的主要方法是,根据收入或者教育水平对样本进行分组,然后比较各组死亡率。随着微观数据的可获得性增强,经济计量方法开始得到越来越广泛的应用。诸多研究表明,即使控制影响健康的其他因素不变,SES 与健康的相关关系仍然存在。Win-kleby 发现,几乎在所有疾病以及个体的各个生命阶段,社会经济地位对健康的决定作用都是成立的。

Adler 发现心血管疾病的死亡率与社会阶层呈负相关关系,阶层顶部的人比下一阶梯的人死亡率低,然后逐级向下死亡率达到最高。Saegent 的研究表明在地位较低岗位上工作的人,其自评健康状况和症状较差。黄洁萍、夏恩君则基于CHNS 2006 城镇劳动力的截面数据,区分性别、年龄和地区分别考察社会经济地位对于自评健康状况的影响。结果显示,中国城镇劳动力的自评健康与社会经济地位存在正向关系,社会经济地位较低群体的自评健康状况显着差于其他层级。

如何解释社会经济地位与健康间的紧密关系呢?在布莱克报告中,提供了 SES-健康关系的四种解释,分别被称之为假象说、自然和社会选择说、唯物主义观点和文化行为差异说。大体上前两种解释否认了社会经济地位与随后的健康水平之间的因果关系。行为解释则强调个人行为(比如吸烟、锻炼等)对于健康的重要性。报告的撰写者强调其更倾向于唯物主义的解释,这种解释将健康的阶层差异看成是由经济和社会结构因素造成的结果。之后在解释两者关系方面又陆续发展出一些新的理论,包括社会心理学因素、新唯物主义、生命过程解释。以下将对这些解释进行简要概述。

(一)健康选择论

自然和社会选择说又称健康选择论。在解释不同社会阶层的死亡率差异时,健康选择论强调不健康的状态和残疾是决定阶层地位的重要因素,这一影响通过限制社会经济成就而达到。比如健康不良的人和残疾儿童更难被批准进校,这严重减低了他们获得培训和得到一份报酬更高工作的可能性。对成人而言,低健康水平限制了劳动力参与,要找到并维持一份工作或者赢得更高价值职位的能力也受到限制。因此,健康选择论认为并非差的社会经济地位导致健康不良,而是健康不良导致了低的社会经济地位。

不能否认健康选择事实存在的可能性,要知道在一些低收入国家,基本保障并不健全,医疗保健的成本对于低的社会经济群体来说非常昂贵,健康不好从而需要昂贵的治疗可能成为贫穷的主要原因。Bartley & Owen 认为,相比较而言,健康选择对于体力劳动者的影响更大,一旦经济步入不景气,健康状况差的人可能率先丧失工作机会,因此在进行国际间比较的时候,应将健康选择的作用加以考虑。然而,反对者认为这样的解释实际上是“社会达尔文主义”,社会阶层结构被看成是个人基于“健康禀赋”再分配的结果。在这场“适者生存”的争斗中,健康者走到了社会阶层的最上方,而健康不良者掉到了社会底层。经验研究倾向于表明健康并非这种社会流动和社会经济地位改变的主要原因,常常社会流动性的增强对应的是健康不平等的下降,而不是社会达尔文主义观点所推论的健康不平等的扩大。

(二)唯物主义的解释

唯物主义的解释则关注物质资源和社会结构对健康的影响。根据这一假说,对物质资源(诸如住房状况、营养满足程度)具有差异的可获得性会带来健康的不平等。莫里斯估计了一个年轻单身英国男人要“保持健康生活所需的最低成本”大约是每周 131.86 英镑,涵盖营养、娱乐、住房、个人保健、交通和心理社会关系方面所需的花费。这一数字高于最低工资水平,也远远高于基本社会保障津贴。他们还估算了老年人维持健康生活所需的最低成本,比政府基本养老金高 50%,显然物质和资金的约束可能限制人们追求更加健康的生活。

有关职业健康的研究也显示很多职业对于健康的伤害性影响,同时这些职业聚集在低社会经济地位人群当中。比如在很多发展中国家,大量的劳动力为非正规就业,其在享有健康工作环境和工作安全方面缺乏法律保护。布莱克报告比较倾向于这种解释,并提议旨在降低健康阶层差异的政策应该关注物质和社会结构因素。王甫勤(2011)基于中国微观调查数据的研究,发现社会流动降低了健康不平等,从而在侧面上证实了社会因果论所强调的机制更具说服力。

(三)文化或者行为上的解释

文化或者行为解释把健康的社会经济梯度看成是社会不同阶层在个人行为方面存在差异的结果,比如过度消费有害健康的商品(酒精,烟草或者化工产品),或者缺乏锻炼以及在预防性保健服务(疫苗,避孕)方面使用不足。大量流行病学研究已经证明,上述行为的确是造成冠心病、肺癌和慢性支气管炎等疾病的重要诱因。布莱克报告批评了这种基于个人特质的文化和行为解释。作者认为个人行为是特定社会生活和物质背景下的结果,换句话说,健康行为本身只是社会物质结构与健康结果之间的中介变量。他们指出降低健康的社会不平等不只是改变个人生活方式的问题,事实上个人生活方式也要受到其社会和物质条件的影响。比如当穷人社区缺乏体育设施时,很难想象他们会坚持体育锻炼。

(四)心理社会学因素

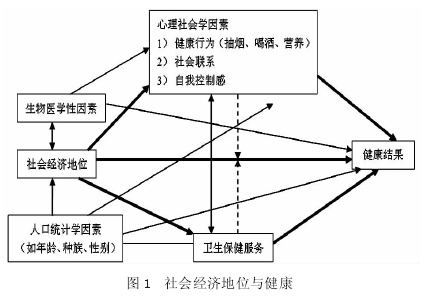

如图 1 所示,DAVID R. WILLIAMS 提出了一个有关社会经济地位与健康联系的研究框架。

他强调心理社会学因素作为中间指标在联系两者关系时所起到的关键作用。排除上文提到的健康行为因素,框架中涉及到的心理社会学因素主要包括社会联系、控制感和压力因素。Wilkinson 指出,健康不平等与相对的物质标准而非绝对的物质标准的联系更加紧密。他假定存在一种心理社会学的路径比如压力,作为人们的相对剥夺感和高死亡率的联系机制。社会网络和社会支持的存在能够缓和这种联系机制。

收入不平等被用于侦测社会不公平的程度。越不公平的社会就会存在越多的心理社会学的压力源,其会导致更差的总体健康水平和更低的期望寿命。Robert Putnam, Richard Wilkinson和 James Coleman 等人强调社会网络、社会信任和社会关系对于健康的影响。他们认为一个社会的社会经济不平等(特别是收入不平等)程度过大会使得社会信任,社会互惠和公众参与不足,这将带来社会资本和社会凝聚力的缺乏,而社会资本又通过多种途径影响健康。

Marmo(t2004)认为无助感和缺乏控制感会导致穷人的健康不良,并且很大程度上这些心理社会学因素可以在整个生命过程中进行累积,从而带来巨大的生理和心理伤害。另一类社会心理学解释涉及到由生活和工作所带来的压力,个人压力生物系统的重复受刺激被认为对于健康有着不利的影响,特别是心理健康和心血管功能。一些观察性的研究还表明恶劣的工作条件所带来的压力因素对于冠心病的影响作用独立于其他风险因素。此外,这些压力因素在整个社会当中形成了分级,拥有低社会经济地位的人有更高可能暴露在这种压力源当中。

(五)新唯物主义的解释

新唯物主义的观点是唯物主义观点的演化性解释,其将社会经济地位与健康之间的关系看成是社会建构和组织,以及政府对经济资源和人力资本投入程度的结果。一些社会和政治机制产生、配置和维持了社会阶层的存在,例如劳动力市场、教育系统、以及福利社会的政治体制。健康的社会决定委员会(CSDH)认可这种解释,并确认社会经济和政治环境对于理解健康不平等至关重要。

事实上,从联系的观点来看,新唯物主义和心理社会学关于健康不平等的解释息息相关,它们之间并不是非彼即我的关系。紧张的社会和环境条件的改善也需要新唯物主义因素比如卫生服务和卫生环境条件的改进。类似的,如果卫生保健的提供者以鄙视或者无礼的方式对待那些病人,给予更公平的保健服务分配本身也许并不能带来穷人健康的改进。

(六)生命过程因素

还有一些解释从整个生命历程角度或者说以历史的观点来看待阶层的健康不平等,认为健康是生命历程中各种因素共同作用的结果。这种解释包含了很多先前介绍的方面,其强调早期生活(童年时)差的健康经历和疾病的重要性,考虑到了健康选择,同时还强调有必要将成人的健康行为与早期的心理社会学特征和物质生活条件联系起来。

早期健康与成人健康的关系从生物学角度看是可信的,因此对影响儿童健康的不利因素进行干预可以有效降低成人的健康不平等。此外,童年时社会和家庭环境是健康影响路径的开始,儿时家庭贫穷能够影响教育成就和日后的社会经济地位,对于政府而言为降低特定群体健康脆弱性所采取的措施不仅限于医疗或者其他生物性项目的干预。

三、理论启示

以上解释分别从不同角度阐述了社会经济地位与健康之间的联系机制。大体上可以得到如下启示:(一)不同人群之间的健康差异根源于社会特征,并非只是先天禀赋、生物性因素或者医疗服务差异带来的结果。从整合的观点来看,社会结构、物质、社会心理和行为因素共同在健康公平的决定中发挥重要作用,各因素之间并不是谁优先于谁的关系。

(二)从社会分层的角度看健康的分布,健康往往存在着梯度性的分布特征,这表明健康不平等是一个社会性的结构问题,而不仅仅是社会中最穷的人所经历的问题。如果一项政策只关注穷人的健康风险,其实施并不一定能够有效降低该社会的总体健康不平等程度。(三)医疗服务的公平可及是健康公平的基础性措施,但是减少健康不平等绝不等同于处理卫生公平问题,也不等同于卫生领域的政府政策干预。来自于不同部门的协调干预对于降低社会总体健康不平等具有重要意义。

参考文献:

[1]刘慧侠.转型期中国经济增长中的健康不平等研究[M].北京:中国经济出版社,2011.

[2]Muntaner, C., Borrell, C., Benach, J., Pasarin, M.I., andFernandez, E. The associations of social class and social strati-fication with patterns of general and mental health in a Spanishpopulation [J]. Int J Epidemiol, 2003, 32.

[3]Tarani Chandola and Michael G.Marmot.Chapter 22:Socio -economic Position and Health, Handbook of behavioralMedicine [M].DOI 10.1007/978-0-387-09488-5 -22, 2010.

[4]Rose, D.and Pevalin, D.The National Statistics Socio -economic Classification: unifying official and sociological ap-proaches to the conceptualization and measurement of socialclass [J].Societies Contemporaines, 2002, 45∕46.

[5]王甫勤.社会流动有助于降低健康不平等吗[J].社会学研究,2011,(2).

[6]齐良书,余秋梅.社会经济状况与健康关系的研究综述[J].经济学家,2008,(2).

[7]王甫勤.社会经济地位、生活方式与健康不平等[J].社会,2012,32(2).

[8]Winkleby,M,A.,etal.Socioeconomic Status and Health:How Education,Income,and Occupation Contribute to Risk Fac-tors for Cardiovascular Disease [J].American Journal of PublicHealth,1992, 82(6).

[9]Adler.N.E. Boyce, T., Chesney, M., et al.Socioeconomicstatus and health: The challenge of the gradient [J]. AmericanPsychologist, 1994,(49).

[10]Saegent, S., Evans, G.W.Poverty, Housing Niches, andHealth in the United States [J].Journal of Social Issues, 2003,59(3).

[11]黄洁萍,夏恩君.社会经济地位对城镇劳动力健康状况的影响分析[J].商业时代,2010,(30).

[12]West, Patrick. Rethinking the Health Selection Expla-nation for Health Inequalities [J]. Social Science and Medicine,1991, 32(4).

[13]Bartley,M.and Plewis,I.Increasing social mobility: aneffective policy to reduce health inequalities[J].J Royal Stat SocA,2007,170.

[14]Morris, J.N., Donkin, A.J.M., Wonderling, D., Wilkin-son, P., and Dowler, E.A.A minimum income for healthy living[J].J Epidemiol Commune Health,2000, 54.

[15]Morris, J.N., Wilkinson, P.,Dangour,A.D.,Deeming,C.,and Fletcher,A.Defining a minimum income for healthy living(MIHL):older age, England[J].Int.J Epidemiol,2007, 36.

[16]David R.Williams.Socioeconomic Differentials inHealth: A Review and Redirection [J].Social Psychology Quar-terly, 1990, 53(2).

[17]Wilkinson, Richard. Unhealthy Societies: The Afflic-tion of Inequality [M].London: Routledge, 1996.

[18]Marmot, M.The status syndrome: how your socialstanding affects you health and life expectancy [M].London:Bloomsbury, 2004.

[19]Brunner, E.J.Toward a New social biology. In L.F.Berkman&I.kawachi (Eds.).Social Epidemiology (PP.306 -331)[M]. New York: Oxford University Press, 2000.

[20]Eller,N.H.,Netterstrom,B.,Gyntelberg,F.,Kristensen,T,S.,Nielsen,F.,Steptoe,A.et al.Work -related psychosocial factorsand the development of ischemic heart disease: a systematic re-view[J].Cardiol Rev,2009,17.

[21]Kavanagh, A.M., Turrell, G., and Subramanian, S.V.

Does area-based social capital matter for the health of Aus-tralians? A multilevel analysis of self-rated health in Tasmania[J].Int J Epidemiol, 2006, 35.

[22]Wadsworth, M, E.Health inequalities in the life courseperspective [J].Soc Sci Med, 1997, 44.