一、理论回顾与研究假设

政治信任通常被简单地理解为民众对政府的信任,是 "公民对政府或政治系统将运作产生出与他们的期待相一致的结果的信念或信心"[1]39,"是公众对政府能代表他们利益的一种期待,代表的是人们对于政府和官员的态度,是关于未来的预期,而不是当前的状态"[2].政治信任从宏观到微观具有不同的层次,即民众对政治制度的信任、民众对政府的信任以及民众对政府工作人员的信任[3].总体而言,政治信任是公民与政治系统之间的一种互动,它涉及公民、政治系统与特定价值之间的特定关系,是 "民众基于理性思考、实践感知、心理预期等对于政治制度、政府及政策、公职人员行为的信赖"[4].

政治信任研究于20世纪70年代兴起于美国.此后西方学术界对政治信任的研究主要遵循两条路径:一是以理性选择理论为基础的经济学解释,即理性选择路径.在此路径下,政治信任遵循经济学和算术学的逻辑,政治信任来源于人们在利益考量基础之上,对政府提供公共物品的承诺和能力所做的评估.因此,政府绩效成为一个政府 获 得 政 治 信 任 的 重 要 前 提.阿 伯 巴 克(Aberbach)和沃克 (Walker)在把政治效能感和个人特征进行对比研究后发现, "与对他人的信任相比,政治指标与政治信任具有更强的联系"[5].金 (Kim)也发现机构绩效是决定政治信任的一个关键变量.

政府绩效包括政治绩效和经济绩效两方面. "公民对在位者和政治机构的评价、不断增加的政治丑闻、媒体对政治腐败和丑闻曝光率的增加、战争等重大事件的发生等等都会导致不信任的增加"[7]160.社会财富分配是否公平也被认为是影响社会信任与政治信任的重要因素之一.另一种是以社会学和社会心理学为基础的文化理论解释,即社会文化路径.此路径认为 "基本的政治价值观和信念是政治社会化导致的形式……对政治信任的影响因素包括社会化经历、文化与价值观、社会资本等等"[7]161.

尤斯拉纳 (Uslaner)对个体价值观、早期社会化过程以及政治信任之间的相互联系进行探讨后认为,早期社会化过程对政治信任有着重要的影响[7]162.史天健对台湾和大陆的政治信任进行对比研究后发现,价值取向的不同对政治信任的差异有较强的解释力[8]401.马得勇以亚洲8个国家和地区为研究对象,发现权威主义价值观作为一个文化的因素,对政治信任的形成产生了重要影响[9]79.帕特南 (Putnam)通过对意大利的社团生活和治理的研究指出,社会信任有助于产生社会合作,这对于政府良好地运作,以至于获得信任是必需的[7]163.福山 (Fukuyama)坚持认为:"低水平的社会资本会导致一些政治功能的失调"[10].具体到美国,他说: "民主政治制度和企业一样,都必须仰赖信任感才能够有效运作,而社会信任感降低之后,意味着社会需要更具强制力、 规 范 力 的 政 府, 才 能 够 约 束 社 会 关系."[11]莱恩 (Lane)也认为政治信任主要是一个人对他人信任的函数.[1]40随着西方学术界政治信任研究的日渐深入以及中国社会转型中各类社会矛盾和社会问题的凸显,近些年来政治信任问题也引起中国学者的关注.研究者们首先对中国农民政治信任问题进行了探讨,欧博文和李连江指出农民中有两种不同的观点看待政府:顺从与反抗的村民都把政府看作是统一的,而依法抗争者则在基层干部和上层领导之间进行了区隔.

伯恩斯坦 (Bernstein)和吕晓波也发现,一些村民相信在限制地方官员过度侵占农民利益的问题上,中央是站在农民一边的.李连江也曾对中国农村的政治信任问题做过研究,发现农民对政府的信任是分为不同层次的.

肖唐镖则利用5省4次调查数据分析了中国农民政治信任的基本状况和变迁特点,证实了李连江 "农民认为中央比地方更值得信任"的观点.胡荣运用在中国农村的调查数据,探讨了农民上访与政府信任流失之间的关系,[1]39运用厦门的调查数据探讨了社会资本、政府绩效对政治信任的影响[16]96.盛智明以CCSS2006数据为对象分析了社会流动与政治信任的关系[17]35.学术界关于中国政治信任,尤其是中国农民政治信任的研究已经出现了一些成果.但即便如此,相比于西方,中国政治信任研究还不是一个累积了很多研究成果的领域.作为一种情感、态度或信念,政治信任既牵涉到不同国家、民族的历史背景和社会文化,同时也受制于公众的现实经验和对政府系统以及社会状况的现实观感.本研究拟以江苏南京、苏州、扬州三地的调查数据为分析对象,探讨在社会矛盾凸显的背景下,公众自身利益绝对受损的现实经验和相对受损的现实观感对政治信任的影响.

自20世纪90年代中期以来,我国社会矛盾剧增.利益矛盾是我国现阶段社会矛盾最主要的表现类型.利益矛盾来源于利益受损,从源头上可分为绝对受损和相对受损.利益绝对受损是在现实中遭受到利益伤害,导致物质利益绝对减少,其承担主体主要是失地的农民、失业的工人、失房的居民、被欠薪无权益保障的农民工以及处于半失业状态的贫困人口.政府存在的主要价值应该是给民众一个安居乐业的环境、免于恐惧的承诺和适时提供社会救助的功能.政治信任的宏观层次理论认为,民众对政府机构的信任受政府绩效的影响,微观层次理论则认为个人对政府绩效的评价不仅反映政府总体绩效的好坏,也反映个人对自身社会经济地位状态的评价.国外的研究认为,那些结构性失业者或者那些认为是政府政策失误导致他们生活窘迫的人,通常比那些生活条件得到改善的人更不信赖政府.

据此提出假设1:利益绝对受损群体在个体层面所受到的现实利益伤害与政治信任负相关,即个体受到的现实利益伤害越多,其政治信任越低.公众遭受现实伤害时首先想到的是寻求政府救助.在调查中,当问到 "遭遇不公平待遇时,您将会采取哪些行动?"选择 "找政府组织协调解决"的民众以个案百分比59.1%的比例居首位."根据希宾 (Hibbing)和希斯摩斯 (Theiss-Morse)的研究,一个比较常见的政府不信任的源头……与公众认为政府不能解决问题……乃至不能代表一般民众的公共利益和政策偏好有绝大的关联".

个人作为理性的行动者,对政府所持的态度往往以自身利益为出发点.如果个人能持续地从现有制度和政策中获益,如果政府能够及时有效地解决个体所遭遇到的现实利益伤害,那么他们就会对现有制度和政府抱有较高的政治信任.由此提出假设2:各级政府部门对个体遭遇到的现实利益伤害的解决程度与政治信任正相关,即解决程度越高,民众的政治信任越高.

除利益绝对受损外,现实中还存在着更普遍的利益相对受损群体.利益相对受损集中表现为"比较"基础上的相对剥夺感或不公平感.在本研究中调查了 "总体而言,与五年前相比,您觉得您的生活水平有什么变化"和 "有人说,我们这个社会大致可划分为上层、中上层、中层、中下层和下层,在您看来您属于哪一个阶层"两个问题,对于第一个问题,选择 "上升了很多"和"上 升 了 一 点" 的 人 数 累 计 为63.8%,只 有11.8%的人感觉生活水平下降了 (包含 "下降了一点"和 "下降了很多").但相比55.5%的人认为自己属于 "下层"和 "中下层",只有6.4%的人认为自己属于 "上层"和 "中上层".可见,基于 "比较"的在物质生活普遍提高基础上的发展型相对剥夺感是普遍的.关于收入不平等与政治信任的关系,国外学者已有研究, "在没有共产主义遗产的国家中,概化信任与基尼系数之间的相关度是0.684.在33个民主国家中,当收入不平等被拉大时,社会信任和政治信任水平就会下降."[20]

换句话说,社会财富的不公平分配将在很大程度上侵蚀政治信任.目前,国内学术界还没有关于社会公平与政治信任关系的实证研究,国外的研究结论是否适用于当前的中国语境?同时,在利益垄断和关系网普遍化的中国社会中,社会公平公正的问题不仅仅体现在基尼系数上,还广泛存在于教育、就业、医疗、司法等领域.这些领域中的社会不公平是否也与收入不平等一样侵蚀政治信任?鉴于此,本研究将社会公平感作为重要的影响变量纳入回归模型,并提出假设3:社会公平感与政治信任正相关,即社会公平感越高,政治信任越高.

官员的贪污腐败成为中国目前最主要的社会矛盾,不仅因为贪污腐败本身是当前最严重的问题,为大多数中国人不能接受.还因为权力滥用是造成其他领域不公平或社会总体公平度下降的主要动因之一.同时,官员腐败、权力滥用还涉及公众对政府公职人员行为的现实评价而直接影响政治信任.因此,本研究将其作为独立变量纳入模型,提出假设4:公众对官员贪污腐败的认知与政治信任负相关,即公众越是觉得官员贪污腐败严重,其政治信任越低.

尽管已有研究发现,接触媒体的频率 (信息)与公民对政府的评价 (政治信任)之间呈反向关系[21]76.但由于互联网作为现代社会的一个重要的、不容忽视的结构性因素极大地影响了人们的信息获取.尤其是非官方信息与官方话语的异质性,会进一步影响人们对利益绝对受损、利益相对受损的认知,进而影响政治信任.因此,本研究将接受非官方信息的程度作为独立变量来考量其与政治信任的关系,提出假设5:接受非官方信息的程度与政治信任负相关,即接受非官方信息的程度越高,其政治信任则越低.

二、数据、变量测量与研究模型

(一)数据

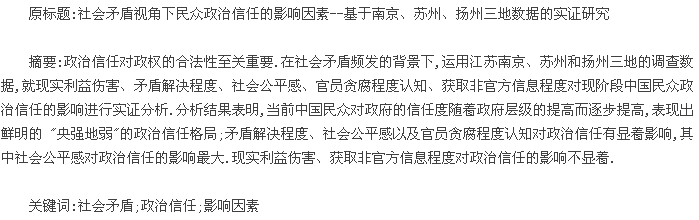

本研究以问卷调查的方式采用分层随机抽样法在南京和苏州市区共抽取32个居民小区 (其中南京20个,苏州12个),在苏州和扬州两市农村共抽取16个村民小组 (其中苏州8个,扬州8个),每个小区 (村民小组)按定距抽样方法,确定15户居民进行入户问卷调查,共发放问卷720份 (其中南京市区300份,苏州市区180份,苏州农村120份,扬州农村120份),回收有效问卷611份,回收率为84.86%.调查时间为2013年8-10月.样本构成情况见表1:

(二)变量

1.因变量:政治信任

在问卷调查中,要求受访者分别对中央政府、省市级政府、县乡级政府、社区组织、民间社会组织、信访机构、公安/法院、新闻媒体、人民团体、正规宗教组织的信任程度进行评价,选项设计成5个等级: "不信任" "不太信任""一般""比较信任""很信任",并由低到高分别赋值1至5分.其后,运用 "主成分法"对这10个调查项目的调查结 果进行 因子 分 析,经"方差极大化旋转"之后,这10个调查项目的结果可以分为两个因子.第一个因子包括受访者对中央政府、省市级政府、县乡级政府以及公安/法院的信任评价,这四个变量 ("对中央政府的信任""对省市级政府的信任""对县乡级政府的信任"和 "对公安/法院的信任")在第一个因子上同时具有较高的因子负荷,分别达到0.839、0.901、0.776和0.635.为确认这四个变量在测量民众政治信任度上的可靠性,笔者做了信度分析,得到的信度系数 (Cronbach's alpha系数)为0.876.相对于社区组织、民间社会组织、新闻媒体、人民团体以及正规宗教组织等非政府组织,可称之为 "政府机构信任因子",即 "政治信任因子".

2.关键自变量

(1)现实伤害.在现实中,人们可能遭遇各种不同的利益伤害和挫折.在本研究中共列举了遭遇重病无力医治、因意外遭受人身伤害或财产损失、教育难题、失业、职业发展不如意、婚姻挫折、因贫穷难以应付日常生活、无房居住、人际关系矛盾、劳资纠纷、土地征用 (农村)、房屋拆迁、企业改制、环境污染、基层选举不公、债务纠纷、司法不公和工龄工资纠纷共18个方面的现实伤害或人生挫折,分别从本人和家庭两个角度了解人们是否遭遇过以上这18个方面的糟糕经历 (1=是,0=否),将每位被调查者就其本人和家庭在所有18个方面是否遭遇过伤害和挫折的分值相加,生成一个取值在0到36之间的测量现实伤害程度的新变量,取值越大说明被调查者受到的现实伤害和挫折越多.

(2)矛盾解决程度.为了测量被调查者所经历的现实矛盾的解决程度,问卷中调查了这样的问题: "通过上述行动,您所遭遇的不公平待遇是否解决?"答案分别为 "一点也没有解决""大部分没有解决" "一般" "基本解决" "全部解决",依次赋值1至5分.分值越高,问题解决程度越高.虽然这是一个定序变量,但在模型中将其看作一个定距变量来处理.

(3)社会公平感.主要通过对五种表述的赞同程度来测量民众的社会公平感认知.这5种表述分别是 "我们生活在一个公平公正的社会中""青少年有平等的受教育机会""人们有平等的就业机会""当前社会的大部分政策是公平合理的"和 "官员和群众在法律面前时平等的",选项被设计为5个等级,分别是 "不赞同""不太赞同""一般""较赞同""赞同",由低到高分别赋值1至5分.这五个项目的信度系数 (Cronbach'sAlpha系数)为0.811.运用主成分法对测量居民社会公平感的这五个变量进行因子分析,提取一个公因子,命名为 "社会公平感因子".这五个变量 ("社会总体公平""教育机会公平""就业机会公平" "社会政策公平"以及 "官员和群众在法律面前是平等的")在这一因子上同时具有较高的因子负荷,分别达到0.756、0.749、0.788、0.701和0.779.

(4)官员贪腐程度认知.问卷中通过一个问题来测量公众对贪污腐败的认知,"'现阶段大部分官员都是廉洁的',对此说法您是否赞同?"选项设计为5个等级: "赞同" "较赞同" "一般""不太赞同""不赞同",分别赋值1至5分.分值越高,民众对官员腐败程度的感知越高.这是一个定序变量,但在模型中将其看做一个定距变量来处理.

(5)接受非官方信息的程度.在本研究中,通过两个问题来测量民众接受非官方信息的程度,"您是否经常通过互联网浏览博客、BBS论坛中的社会时事、社会评论?"和 "您是否浏览国外的新闻网站或收听收看国外的新闻类广播电视或阅读国外新闻类杂志报刊?"选项设计成5个等级:"从不、一月或几个月一次、一周到十天一次、三四天一次、每天",由低到高分别赋值1到5分.将每位被调查者在这两个问题上的得分取平均值,生成一个取值在1到5之间的测量非官方信息获取程度的新变量,取值越大说明被调查者平时接受到的非官方信息越多.

(三)研究模型

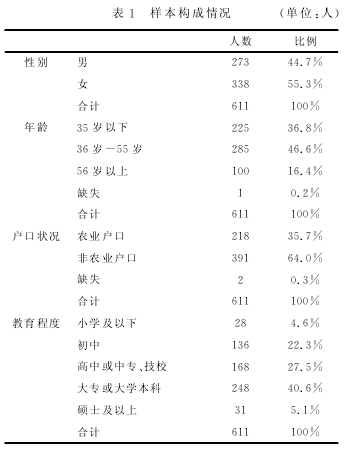

本文采用多元线性回归模型和含虚拟自变量的回归模型进行分析,其回归方程如下:

(1)式中,b0、b1、b2、b3……、bk是k +1个未知参数,b0、b1、b2、b3……、bk为回归系数;y为被解释变量,即民众的政治信任度;x1、x2、x3……、xk是k个可精确测量并可控制的一般变量,即回归模型中的解释变量,包括现实伤害、矛盾解决程度、社会公平感、官员贪腐程度认知、接受非官方信息的程度五个主要预测变量,同时还加入年龄、性别、教育程度、户口类型、家庭月收入五个控制变量,其中性别、教育程度、户口类型以虚拟变量的形式纳入回归模型.所有解释变量以"进入 (Enter)"的方法同时纳入回归方程来考察各自变量对因变量的解释力.

三、研究发现

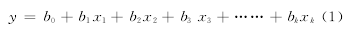

在完成了主要变量的测量以及研究模型的建立后,可以着手探讨现实利益伤害、矛盾解决程度、社会公平感、对官员贪腐程度认知以及非官方信息获取程度这五个因素在加入了五个控制变量后对中国公众政治信任的影响.首先通过频数分析了解民众对各级政府的信任程度 (见表2).

从表2可以看出,现阶段中国民众对各级政府的信任程度集中在 "一般" "比较信任"和"很信任".其中,对中央政府的信任评价中,"很信任"和 "比较信任"累计达69.9%,均值为3.96.对省市级政府的信任评价中,"很信任"和 "比较信任"累计为55.5%,均值为3.58.对县乡级政府的信任评价中, "很信任"和 "比较信任"累计为34.7%,均值为3.14.已有的研究发现,中国民众对政府持有较高的政治信任.

2001年的 "世界价值观调查" (World ValueSurvey)中,有97%的被调查者表示对中央政府 "相当信任"或 "非常信任"[22].在1993年进行的一次全国随机抽样调查中,黎友安 (Na-than)发现,94%的被调查者 "同意"或 "强烈同意"这样的陈述:"我们应该相信和遵从政府,因为归根到底它服务于我们的利益"[23].史天健对中国大陆和台湾地区民众的政治信任的比较研究也发现,处于权威主义体制下的中国大陆民众要比在民主体制下的台湾地区民众更信任他们的政府[8]418.马得勇利用亚洲民主调查的数据同样发现东亚和东南亚8个国家和地区中,中国大陆的政治信任处于最高水平,为0.907[9]82.在本研究中,同样发现中国民众对政府尤其是中央政府持有较高的信任.但从公众对不同级别政府的信任趋势分析,发现从中央政府到省市级政府再到县乡级政府,随着政府级别的降低,选择 "很信任"和 "比较信任"的人数也渐次降低,信任均值也在逐步下降.采用配对样本均数比较的方法进行两组信任均数检验后发现 (表3),公众对中央政府的信任均值与公众对省市级政府的信任均值之差值的均数为0.373,相应的P=0.000<0.001;公众对省市级政府的信任均值与公众对县乡级政府的信任均值之差值的均数为0.437,P=0.000<0.001.公众对中央政府、省市级政府以及县乡级政府的信任均值差异是显着的,即随着信任对象层级的下降,公众的信任度也随之下降.这说明在已有的中国政治信任研究中得出的"级差政治信任"[24],即对不同政治对象的政治信任按抽象(上级、中央)到具体(下级、基层)的层级顺序呈递减状态的不仅局限于农民阶层,包括农民和城市居民在内的更大范围的中国民众也表现出了"央强地弱"的政治信任结构.

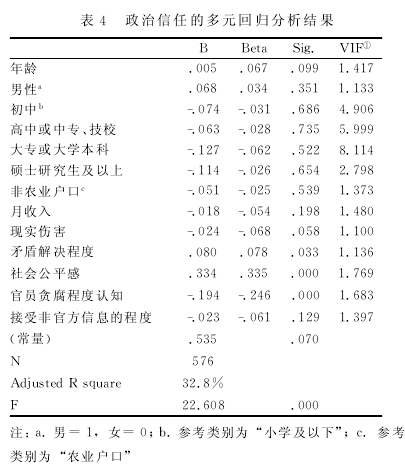

其次来看作为控制变量的年龄、性别、教育程度、户口性质以及月收入对政府信任的影响.从结果 (表4)可知,回归模型中的这5个控制变量对因变量的影响都不具有统计显着性.不过,值得注意的是教育程度、户口性质和月收入这三个变量的回归系数是负值,这表明受教育程度较高者的政府信任度低于受教育程度较低者,非农业户口居民的政府信任度低于农业户口居民,月收入高者对政府的信任度低于月收入低者.因为回归系数不具统计显着性,只能说本次调查的样本存在这一趋势,还不能推及总体.对于教育程度对政治信任的影响关系,虽然国外的研究发现教育程度较高者比教育程度较低者对政府的信任度要高[25].但在对中国政治信任的研究中,不止一次出现本研究中呈现出的负向影响关系的趋势[16]109.这大约是因为 "大众教育的发展与普及可能引发个人价值观的转变,促进"批判性公民" (critical citizens)的产生,影响公众的政治态度"[17]45.因而受教育程度高者比受教育程度低者对待政府更具有批判性.而 "非农业户口居民的政府信任度低于农业户口居民"这一趋势与已有的研究结论[21]76相一致.关于收入对政治信任的影响关系,国外的发现是收入高者比收入低者对政府的信任度要高. "莱恩贝利和萨坎斯基认为,低收入人群对政府及其政策最为不满"[1]46.但是本研究却反映出相反的趋势.

另外,鉴于受教育程度与收入的相关性较高,为了考察模型是否存在多重共线性,在结果中报告了方差膨胀因子 (VIF)统计量,从结果来看,可以认为共线性对于本研究不是个严重问题.

在五个主要预测变量中,矛盾解决程度、社会公平感以及官员贪腐程度认知对政治信任的影响有统计显着性,即假设2、假设3、假设4被证实.其中,社会公平感对政治信任的影响强度最大,回归系数为0.334,表明公众的社会公平感越强,政治信任就越高,反之社会公平感越低,政治信任也越低.官员贪腐程度认知对政治信任也有相当大的影响,其回归系数为-0.194,表明公众对官员贪腐程度的认知越高,对政府的信任越低,这与学界已有的一些实证研究成果相一致[9]84.公众遭遇到的现实伤害的解决程度也对政治信任有较为显着的影响,其回归系数为0.080,说明公众对于自身经验到或其家庭经验到的各种伤害得到政府救济或解决问题的程度越1次证明政府绩效对政治信任的显着影响,这可看做是政府绩效在个体微观层面上的反映.与此相反,现实伤害本身对因变量的影响却未达到统计显着性(P=0.058>0.05),回归系数为-0.024,这只能说明,样本中存在着 "被访者及其家庭所遭遇的各类现实利益损失或人生挫折的程度越深,其对政府的信任越低"的趋势,但还不能推及总体.这可能是因为在社会快速转型、利益结构重新调整的背景下,原发型的现实利益伤害不可避免,而且就政治信任而言,公众更关注政府对各类现实伤害乃至各种社会矛盾、社会问题反应速度和解决程度. "接受非官方信息的程度"对 因 变 量 的 影 响 也 不 具 有 统 计 显 着 性(P=0.129>0.05),其回归系数为-0.023,这说明被访者通过互联网论坛、国外新闻网站及新闻类报刊杂志等非官方渠道获取的关于社会、政治方面的信息程度对政治信任产生的负向影响关系只限于样本趋势,同样也不能推及总体.

四、讨论与结论

众所周知,民众的政治信任对政治权力的合法性至关重要.较高的政治信任会为政权提供合法性基础并维护社会稳定.信任政府的公民对政府有较高的认同度,能够更自觉地遵纪守法,自觉响应政府的各项倡议并支持政府各项政策的执行,无需外在强制力自觉追随政治领导.而低度的信任会使得政治领导困难重重,导致政府的一系列政策在制定和实施的各方面无法得到民众的支持和认同,同时政治信任的长期缺失还会使公众对具体的政府公职人员、政府组织的不信任发展为对抽象的政治制度及其基本原则的不信任,导致公众对政治制度信任的崩溃,可能引发政治和社会动荡.从这种意义上说,民众对政府的信任度可以作为判断政 权 稳定 性的 一个有效指标[26].虽然,中国公众目前的政治信任还维持在一个比较高的水平,但是,这种较高的政府信任既来自于政府的执政能力,同时也从传统文化中获益良多.随着现代化进程不断推进,传统权威主义对政治信任的正面影响将日益减弱,人们的政治信任将更多地依赖于包括本文所研究的公平公正问题、官员廉洁问题以及政府解决矛盾的能力在内的总体性政府执政能力和政府绩效.

我国正处于社会转型的关键时期,在经济增长的同时,社会贫富差距拉大,利益分化严重,社会矛盾突出.作为最突出的社会问题,公正失衡问题成为当前社会矛盾凸显的主要根源,显着影响着公众的政治信任. "公正失衡"心理来自普遍的生存比较,但这是一个人人都有 "权利"与别人相比,却又确是一个 "事实上不能相比"的社会.自改革开放以来,尤其是20世纪90年代中期以来,原本单一的身份认定的先赋因素被打破,权力、财富成为社会分层的重要标准,以财富和权力为依托,中国社会在收入、教育、就业、医疗、社会保障以及生活方式上表现出巨大阶层差距.更为严重的是由权力寻租、行政垄断、政策歧视等不公平因素导致的机会不平等、规则不公平下的贫富差距,这是造成社会裂痕的重要根源,也是威胁社会稳定的最危险因素.归因理论认为,"'自我服务的归因偏见'往往会使人们倾向于将失败和不好的事件归因于外部环境,却将成功和好的事件归因于自己."[27]

在这种认知模式下,人们会习惯性地对社会转型中的利益受损、自身社会位置和生存状态的不满以及其他不公平现象进行极端意义建构而归结为外部的社会情境,如强势群体的非法剥夺、不公平的规则以及制定这些规则的政府,这是 "公正失衡"心理影响政治信任的内在逻辑.要提高公众对政府的认同和支持度,当务之急要维护社会公正.以公平公正的社会福利政策取代差别性的福利政策,着眼于提供全民的福祉;政府须为所有的公民提供均等的就业、教育等各种机会,维持正常的社会流动;政府有必要为社会中的弱势群体 (比如农民)提供倾斜性社会政策,遏制某些行业垄断性高收入,坚决取缔非法收入,努力缩小贫富差距,维护经济平等,为制度信任的提升奠定基础.

同时还要关注利益绝对受损群体,加大社会矛盾的治理.在社会转型过程中,由于政策制度的调整,必然会一部分人得益,另一部分人利益受损,利益矛盾在短期内无法回避.但是各级政府对各类矛盾的回应和解决程度则显着影响公众对政府的信任.换句话说,矛盾的产生不可避免,政府对矛盾的解决程度对利益受损群体就具有更重要的意义.因此,各级政府要创新有效预防化解社会矛盾的体制,建立畅通有序的诉求表达、心理干预、矛盾调处、权益保障机制.要健全重大决策和社会稳定风险评估机制.健全行政复议案件审理机制,纠正违法和不当行政行为,健全及时就地解决群众合理诉求机制.从体制机制上构建现代化的社会治理体系和运作模式,把市场经济和公民权利纳入法治轨道,使公权力受到有效制度制约与监督,不断提升社会公正度.官员腐败直接影响着公众对政府的信任.如果说腐败曾经被看作 "劣治"的表现,现在则被认为是导致 "劣治"的一个重要的制度性缺陷.

尤其是权力渗透到分配领域或权力与市场结合将导致国家普遍的贫困化和公共权力的严重侵蚀,政权将遭遇严重的合法性危机.目前,中央政府已清醒地认识到腐败对国家、社会以及社会转型产生的严重腐蚀,反腐力度空前,效果明显.但是面对我国腐败群体化、高官化、巨额化和期权化的发展态势,除加大反腐力度外,还需建立起有效的权力制衡监督制度和强有力的执行机制,从运动反腐走向制度反腐,从本源上遏制腐败,提高民众的政治信任度.

参考文献:

[1]胡荣.农民上访与政治信任的流失[J].社会学研究,2007,(3):39-55.

[2]Jenny Job.How is Trust in Government Created?Itbegins at home,but ends in the parliament[DB/OL].(2005-11-01)[2014-09-05].

[3]宋少鹏,麻宝斌.论政治信任的结构[J].行政与法,2008,(8):25-27.

[4]刘昀献.当代中国的政治信任及其培育[J].中国浦12009,(4):57-60.

[5]Joel D.Aberbach &Jack L.Walker.Political Trustand Racial Ideology[J].American Political ScienceReview,1970,64(4):1199-1219.

[6]Kim J.Y."Bowling Together"isn't a Cure-All:The Relationship between Social Capital and Politi-cal Trust in South Korea[J].International PoliticalScience Review,2005,26(2):193-213.

[7]熊美娟.政治信任研究的理论综述[J].公共行政评论,2010,(6):153-180.230.