摘 要: 当前社会环境下,儿童照顾给工作和家庭平衡带来压力和挑战。隔代照顾成为缓解这一压力的流行方式而得到了广泛的关注,学术界产生了许多研究成果。其中,生物社会学视角在国外隔代照顾研究中有较多的应用。但是在国内采用这一视角进行的实证研究非常少。本研究以中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2015年的数据为资料,通过生物社会学的视角并使用广义Logistic模型和广义线性模型对四类儿女双全的祖辈的隔代照顾的积极性进行分析。结果表明亲缘选择假设不能完全解释四类祖辈照顾孙辈的积极性的差异。虽然从整体上看女性祖辈比男性祖辈更积极地照顾孙辈,但是父系女性祖辈照顾孙辈的积极性并没有像亲缘选择假设所推断的那样显着低于母系女性祖辈。同时,分城乡的回归结果表明城镇地区四类祖辈的积极性没有显着差异,而在乡村地区父系女性祖辈的照顾强度显着高于其他三类祖辈。因此,亲缘选择理论可以解释照顾者性别差异的部分原因,而无法阐明父系和母系的宗族差异。此外,照顾者的工作状态、婚姻状态、受教育水平、子女的经济支持、子女的数量和子女的年龄都是影响隔代照顾积极性的显着因素。需要注意的是虽然生物社会学理论有其独特的价值,但是将它用于社会研究也有明显的局限性。因此,这一理论仍然有许多亟待探索和完善的空间。

关键词: 隔代照顾; 广义适合度; 亲子不确定性; 亲缘投资; 父权制;

Abstract: Currently,the pressure of child care had brought challenge to work-family balance. Grandparental care had become a popular way to alleviate this pressure,thus it had gained widespread concern and had formed sufficient research. The bio-sociology theory had been applied frequently abroad in the studies of grandchild care. However,the empirical research adopting the bio-social approach was greatly inadequate in China. Therefore,this study analyzed the willingness of grandchild care of the four types of grandparents who had both son(s)and daughter(s)through the perspective of bio-sociology. The study was based on the data from the China Health and Retirement Longitudinal Study(CHARLS)in 2015,and utilized the Generalized Logistic Model and the Generalized Linear Model as the statistical tools. The results indicated that the kinship selection hypothesis cannot fully explain the differences of the willingness of grandparents looking after their grandchildren. Overall,although the female grandparents were more willing to look after their grandchildren than the male grandparents. Nevertheless,the level of caring willingness of paternal grandmothers was not lower than that of maternal grandmothers as the hypothesis of kinship selection inferred. Simultaneously,the regression results of the urban and the rural areas showed that the willingness of grandchild care of the four types of grandparents in the urban area had no significant difference,nonetheless,the caring intensity of paternal grandmothers in the rural area was significantly higher than the other three types of grandparents. As a result,the theory of kinship selection could partially explain the gender difference of grandparental caregivers,but could not interpret the difference between the paternal and the maternal clans. In addition,the working status,the marriage status,the level of education,the financial support of the children,the number of the children and the age of the children were all significant factors influencing the willingness of grandchild care. It should be noted that though the bio-sociology theory had its unique value,the limitation of this approach was also obvious when applied in social research. Hence,the theory still had much space for exploration and improvement.

Keyword: Grandchild Care; Inclusive Fitness; Paternity Uncertainty; Kinship Investment; Patriarchy;

一、引言

当前,许多家庭面临着儿童照顾的压力。这一压力不仅影响工作与家庭生活的平衡,也影响人们的生育意愿,进而影响全面两孩政策对生育率提升的效果。[1]在中国儿童福利制度不完善和家庭本位色彩较强的背景下,隔代照顾是一个较为流行的替代父辈照顾儿童的方案。除了中国等一些发展中国家以外,发达国家也有较为普遍的隔代照顾现象,甚至在一些公共服务较为完善的北欧国家也十分常见。[2]所以在许多国家隔代照顾都是一个热点话题,受到了媒体、政府和学界的广泛关注,形成了多学科的研究视角。

隔代照顾是一种人类亲缘投资行为。人类行为的复杂性在于同时受到动物性本能与社会性因素的影响。因此,相关研究既需要采用生物性视角也需要采用社会性视角。在欧美国家,隔代亲缘投资议题已经有了充分的实证研究。从社会性视角来看,社会交换、女性主义、结构功能主义等理论在隔代照顾研究中已经得到许多运用。[3]例如,Croll通过社会交换理论解释了亚洲国家祖辈照顾孙辈的经济原因,她认为祖辈愿意照顾儿童是为了向父辈换取未来的养老资源,从而保障自己晚年的福祉。[4]然而,人类首先是物质性和生物性的存在,社会性源于后天建构,仅采用社会学视角研究隔代照顾的动因有一定的局限性。一些研究者认识到了这一不足,因而尝试着将生物学与社会学理论相结合的方式来研究人类的家庭照顾行为,从而形成了分析亲缘投资行为的生物社会学视角。[5]

在这些研究中,英国生态学家道金斯的观点有很大的影响力。他在《自私的基因》一书中用通俗的语言揭示了照顾行为的利己性,认为当妇女的年龄增长到其所生育子女的存活率低于孙子女存活率的一半时,就会将孙子女作为亲缘投资对象。[6]所以,隔代照顾的生物性动力源于基因的自我复制,即增加后代的数量和提高后代的存活率。一些研究解释了这种动力的运作机制。例如,Lee认为老人受到生理条件的限制,很难通过生育的方式来直接复制自己基因,而通过帮助父辈照顾儿童可以使后代拥有更高的生活质量,从而提高他们的成活率,间接地保障自己基因的延续。[7]同时,祖辈的帮助可以减轻父辈照顾孩子的压力,从而提高他们多生育后代的动力。这一假设得到了实证研究结果的支持。Thomese、Fukukawa、Rindfuss等学者分别对荷兰、日本、挪威等国的家庭调查表明祖辈照顾儿童可以显着地促进生育率的提升。[8,9,10]此外,祖辈照顾亲生与非亲生孙辈的积极性的比较研究也可以支持这一假设。Coall对欧洲11个国家的隔代照顾数据进行分析,发现与儿童有血缘关系的祖辈比没有血缘关系的祖辈更积极地进行照顾并投入更多资源。[11]

我们看到人们总是希望自己的基因能够得到延续,一般情况下优先对与自己有血缘关系的后代进行投资,血缘关系越近的后代能够得到越多的资源。这意味着亲子不确定性(Paternity uncertainty)成了影响亲缘投资的核心生物性因素。[12]亲子不确定性指的是个体与其后代没有血缘关系的可能性的大小,在两性之间存在着根本性差异。由于女性有着怀孕与分娩的功能,不存在亲子不确定性的问题,而男性的情况刚好相反,在现代亲子鉴定技术尚未出现之前几乎不可能确定孩子是否亲生,所以男性进化出了和女性截然不同的亲缘投资策略。[13]对于男性来说,使基因延续最高效的策略是减少对单个后代的亲缘投资且多生育,从而分摊资源过度集中于某个非亲生后代的风险。[14]女性的策略应当与男性相反,需要尽心竭力抚养已有的亲生后代,确保他们存活,而非首先设法增加后代的数量。[15]这就是女性通常比男性为孩子的成长付出更多心血的原因。两性之间的不同策略还显着地表现在女性比男性进化出了更长寿的年龄机制上。芬兰生物学家Lahdenper?在《Nature》上发表的论文指出女性不存在亲子不确定性的特点意味着她们怀着比男性更强烈的意愿对孙辈进行亲缘投资,而长寿意味着更长时间的投资,就可以有更多机会提升儿童的存活率,从而提升基因复制的可能性。[16]与女性相比,男性长寿对实现基因复制的目标帮助不大。

因此,我们可以根据由亲子不确定性大小所决定的亲缘投资策略进行推断:在四类祖辈中,母系女性祖辈通常是最积极的照顾者,其次是母系男性祖辈和父系女性祖辈,最后是父系男性祖辈。[13]一些欧美国家的学者通过调查数据证明了这一规律。例如,Pollet、Danielsbacka、Bishop等学者分别对英国、芬兰、美国等国的调查研究发现母系女性祖辈在照顾时间、情感投入、经济支持等方面都比其他三类祖辈更多。[17,18,19]在中国的一些城市流传着“妈妈生,外婆养,爷爷奶奶来观赏”的调侃,正是在不同类型的隔代血缘关系中祖辈采用不同的亲缘投资策略的体现。但也有一些学者观察到了不同的现象,Pashos对德国和希腊的调查研究发现亲子不确定性对隔代亲缘投资的影响只在一些父权文化较弱的城镇区域中得以显着呈现,而乡村地区的情况刚好相反。[20]

与欧美国家相比,国内关于隔代照顾的生物社会学动因的实证研究十分缺乏。截至2019年11月,我们在中国知网只发现了杨斌芳和侯彦斌采用这一视角来研究隔代亲缘投资的特点。他们通过对某高校100名大学生的调研数据进行分析,也发现了母系祖辈给予儿童更多亲缘投资的现象。[21]然而,这一研究局限于一个很小的区域,样本量也很小,不能代表中国的整体情况。除此之外,我们没有发现国内的其他相关实证研究,国外学者也很少研究中国的隔代亲缘投资情况。目前只有Kaptijn比较了荷兰与中国安徽省的隔代亲缘投资特点,他发现荷兰祖辈的行为符合亲子不确定性假设,但是安徽祖辈的亲缘投资偏好则更多地受到经济和文化因素的影响。[22]

因此,通过生物社会学的视角来分析中国的隔代照顾现象具有一定的理论和现实意义。一方面,对中国隔代亲缘投资的研究可以为丰富进化论的相关理论提供实证支持;另一方面,将生物性视角应用于社会研究有助于拓宽社会行为研究的思路,从而加深我们对人类生物性和社会性关系的思考与理解。隔代照顾的动因正是一个可以采用交叉理论来分析的问题,社会性因素与生物性因素对亲缘投资影响的重要性与作用机制是需要我们进行深入探索的问题。更重要的是生物性因素与社会性因素之间可能存在着深刻的内在联系。那么,相关研究可以为社会与公共政策提供一些启示:它将揭示自然环境、社会环境、制度与人类生物本性的关系,从而使人们选择合适的政策手段来寻求个体与社会向更健康的方向发展。对此,本研究将基于中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2015年的数据考察亲子不确定性对隔代照顾积极性的影响,从而回应广义适合度理论和亲缘选择假设。同时,我们也将一些可能影响祖辈照顾孙辈意愿的社会变量(控制变量)纳入分析模型中,进而更全面地探索隔代照顾这一利他行为的动因。

二、研究假设和资料基础

在生物社会学领域,学者对生物的利他行为的研究已有超过100年的历史,经历了从自然选择理论、群体选择理论到亲缘选择理论的发展过程,目前仍然在不断完善中。达尔文在《物种起源》一书中提出了自然选择假设:生物必须利己才能在残酷的自然选择中生存下来。他把通过利己来适应环境,从而成功繁殖后代的能力称作“适合度”,又称为“传统适合度”。[23]但是这一假设无法解释一些生物在亲缘群体中的利他行为,于是达尔文又提出了群体选择假设,将利他行为解释为有利于群体适应环境的策略,从而弥补自然选择假设的不足。[24]然而,群体选择假设与进化论的基本逻辑框架存在冲突,Waloff等生物学家和生态学家通过对昆虫等生物的研究将这一理论展开了一系列的修正,逐渐完善进化论对利他行为的解释。[25]

在这些研究中,Hamilton通过研究生物的利他行为将达尔文提出的“适合度”概念扩展为“广义适合度”概念,解决了自然选择假设和群体选择假设无法解释个体的利己本性与利他行为之间的逻辑矛盾,由此形成了亲缘选择假设。[26]Hamilton认为如果个体通过牺牲自己(减少个体适合度)可以使和自己拥有相似基因的他者更成功地复制基因(增加亲属的适合度),个体就会选择放弃自己的生存利益而成全他者的利益。在这样的条件下,由个体的利他行为带来的广义适合度的提升实际上通过间接的形式实现了自身部分基因的延续。同时,个体的利他水平取决于利他对象与自己基因的相似程度。因此,利他行为在基因层面上仍然是为了实现基因复制的最终目的,其本质还是利己,无论这些行为看上去多么无私。[6]

广义适合度理论可以用于解释隔代照顾行为源于基因层面的动力以及身处不同隔代血缘关系中的祖辈对孙辈亲缘投资的力度。从理论上看,在四类血缘关系中父系男性祖辈(爷爷)是亲缘投资力度最小者,因为祖孙之间存在着父辈与孙辈血缘关系的双重不确定性;同理,由于母系女性祖辈(外婆)存在父辈与孙辈血缘的双重确定性,所以她们是亲缘投资力度最大者;父系女性祖辈(奶奶)和母系男性祖辈(外公)分别存在一层不确定性和一层确定性,亲缘投资力度的大小介于父系男性祖辈和母系女性祖辈之间。[27]由此,本研究以中国祖辈为对象做出以下假设:

假设1:母系女性祖辈(外婆)是最积极的隔代照顾者;

假设2:母系男性祖辈(外公)的照顾积极性次于母系女性祖辈;

假设3:父系女性祖辈(奶奶)的照顾积极性次于母系男性祖辈;

假设4:父系男性祖辈(爷爷)是最不积极的隔代照顾者。

接着,我们使用CHARLS 2015年的数据作为分析资料。在这一期的个案中,仅同时有儿有女且有孙辈者的样本被选作研究对象。经过数据清洗,共有7 422个个案进入样本,其中男性样本量为3 687,女性样本量为3 735。这些个案来自28个省级行政区。同时,我们根据子女人数将多子女家庭个案拆成若干个案,每个父辈成为单个个案,由此形成了数据长表,其样本量为26 402。

本研究考察的核心解释变量是血缘关系类型。我们根据被调查者的性别和被调查者子女的性别确定祖辈与孙辈的亲缘关系,总共有四类:父系男性祖辈、父系女性祖辈、母系男性祖辈、母系女性祖辈。我们根据问卷中“您或您配偶照看哪一个子女的孩子?”这一问题来判断四类祖辈是否参与隔代照顾和统计隔代照顾的参与率。同时,根据问卷中“过去一年,您和您配偶大约花几周,每周花多少时间来照看这个子女的孩子?”这一问题中被调查者在上一年照顾孙辈的周数和每周照顾的小时数来统计四类祖辈隔代照顾的强度。通过参与率和强度这两个描述隔代照顾积极性的要素可以获悉中国隔代照顾安排的整体情况。

此外,我们也选择了祖辈的一些个体、家庭和社会因素作为控制变量,考察它们对隔代照顾安排的影响。这些变量的选择主要参考Danielsbacka等人的研究,[5]同时本研究也基于中国国情与CHARLS数据库的情况,增加和减少了几个变量。如城乡因素,大多数欧美学者不会把这一因素纳入他们的分析框架,但是中国有很长一段时间的城乡二元体制历史,所以我们必须将城乡因素加入分析模型中。最终,本研究采用的控制变量包括:城乡、健康状态、婚姻状态、受教育水平、工作状态、与子女的居住距离、个人收入、子女数量、孙子女数量、子女出生年份和子女的经济支持。

在模型的选择方面,本研究采用了广义Logistic模型和广义线性模型(Generalized Linear Model,GLM)。这是因为CHARLS采用了多阶段不等概率的系统PPS整群抽样而不是简单随机抽样,样本数据具有层级性并且给出了每个个案的权数。本研究有两个不同类型的因变量,“是否参与隔代照顾”的二分变量和“隔代照顾强度”的连续变量。针对前者,本研究采用广义Logistic模型进行分析,而针对后者,本研究采用广义线性模型进行分析。统计结果包含两个部分,首先我们将这两个因变量分别和隔代血缘类型建立回归模型,然后再将其余控制变量加入模型中进行回归,考察各变量显着性和系数的变化,通过相互比较之后得到结论。

三、回归结果

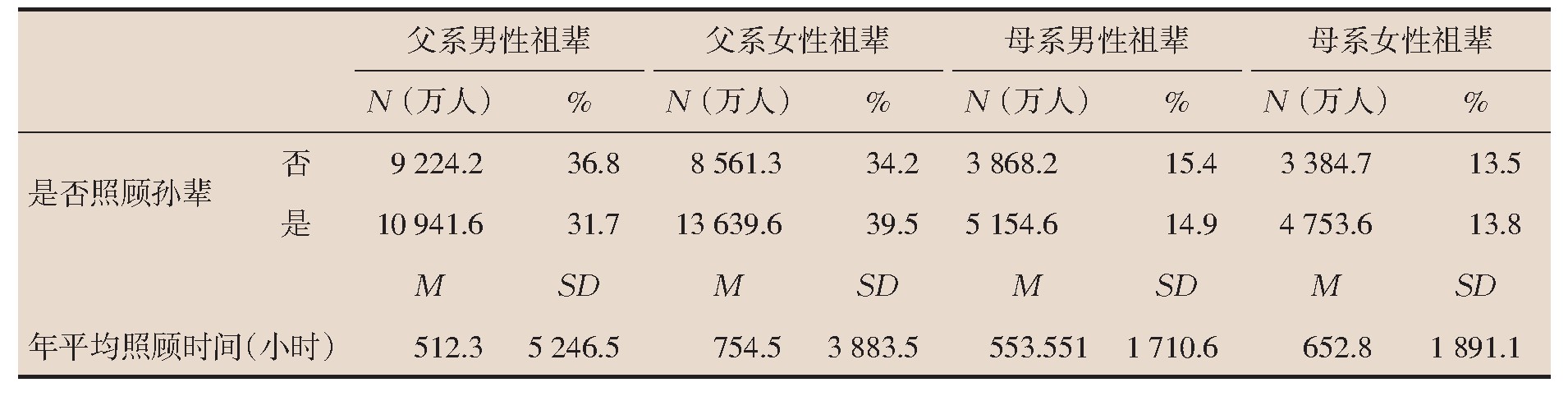

首先,我们通过描述统计的方法来展示祖辈照顾孙辈的基本情况和祖辈的背景信息。四类祖辈的照顾参与率和照顾强度如表1所示。从照顾参与率上看,父系男性祖辈和父系女性祖辈的参与率均高于母系男性祖辈和母系女性祖辈,并且父系祖辈的参与率超过母系祖辈的2倍。此外,父系女性祖辈比父系男性祖辈的参与率略高。从照顾强度上看,父系女性祖辈的强度最高,其次是母系女性祖辈,再次是母系男性祖辈,照顾强度最低的是父系男性祖辈。

表1 四类祖辈的照顾参与率和照顾强度

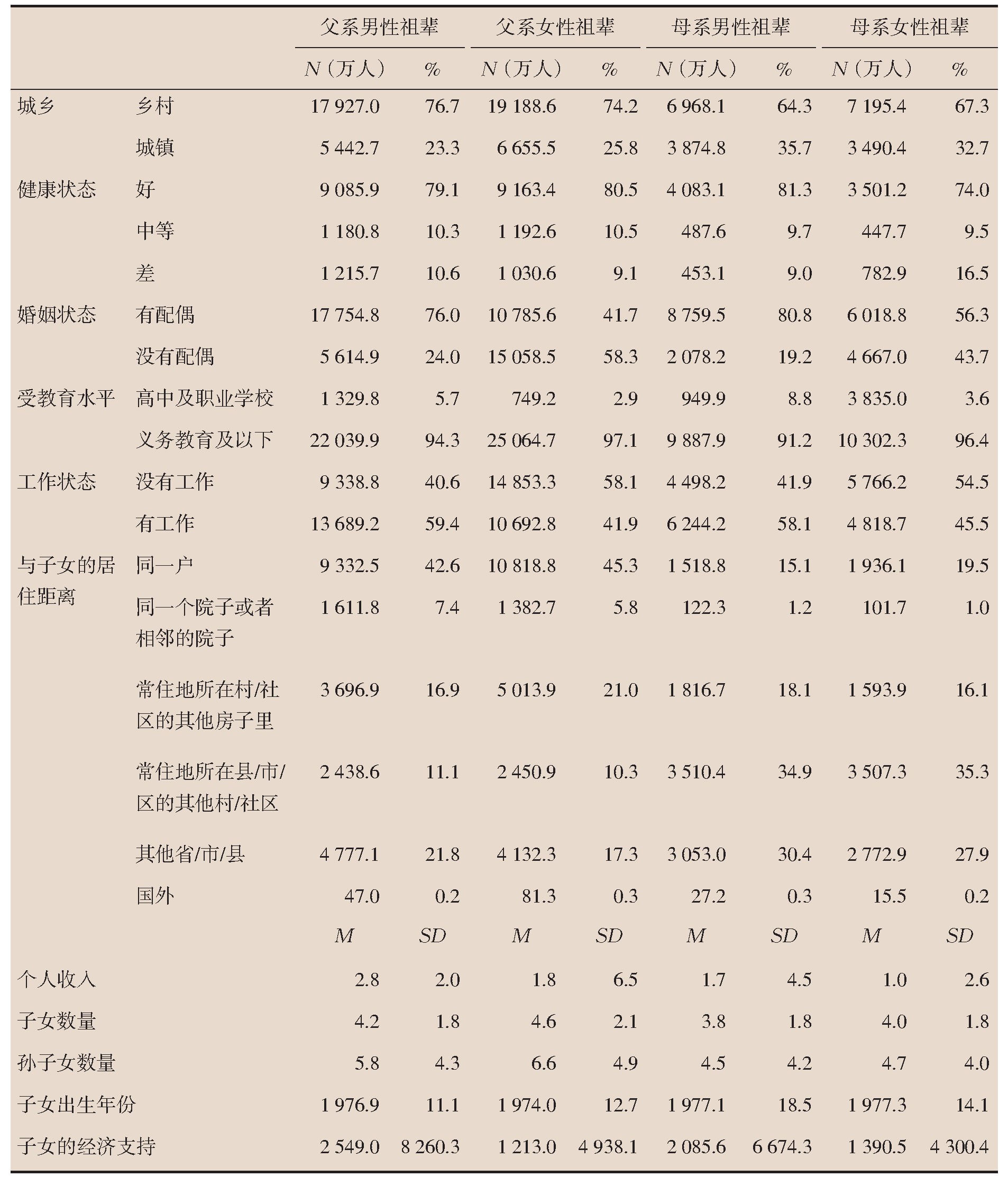

四类祖辈的个体与社会背景情况如表2所示。从城乡分布的情况来看,多数被调查者位于乡村地区,母系祖辈位于城镇地区的稍多。从健康状态的分布情况来看,大多数祖辈认为自己的身体状况好,选择健康状况中等和健康状况差的祖辈的比例相似。从婚姻状态的情况来看,除了父系女性祖辈之外,其他三类祖辈都是有配偶的比例较高,同时男性祖辈有配偶的比例远高于女性祖辈。从受教育水平的情况来看,被调查对象的整体学历较低,大多数只接受过义务教育,甚至没有达到义务教育学历的水平。从工作状态来看,整体上女性祖辈没有工作的比重比男性祖辈更高。

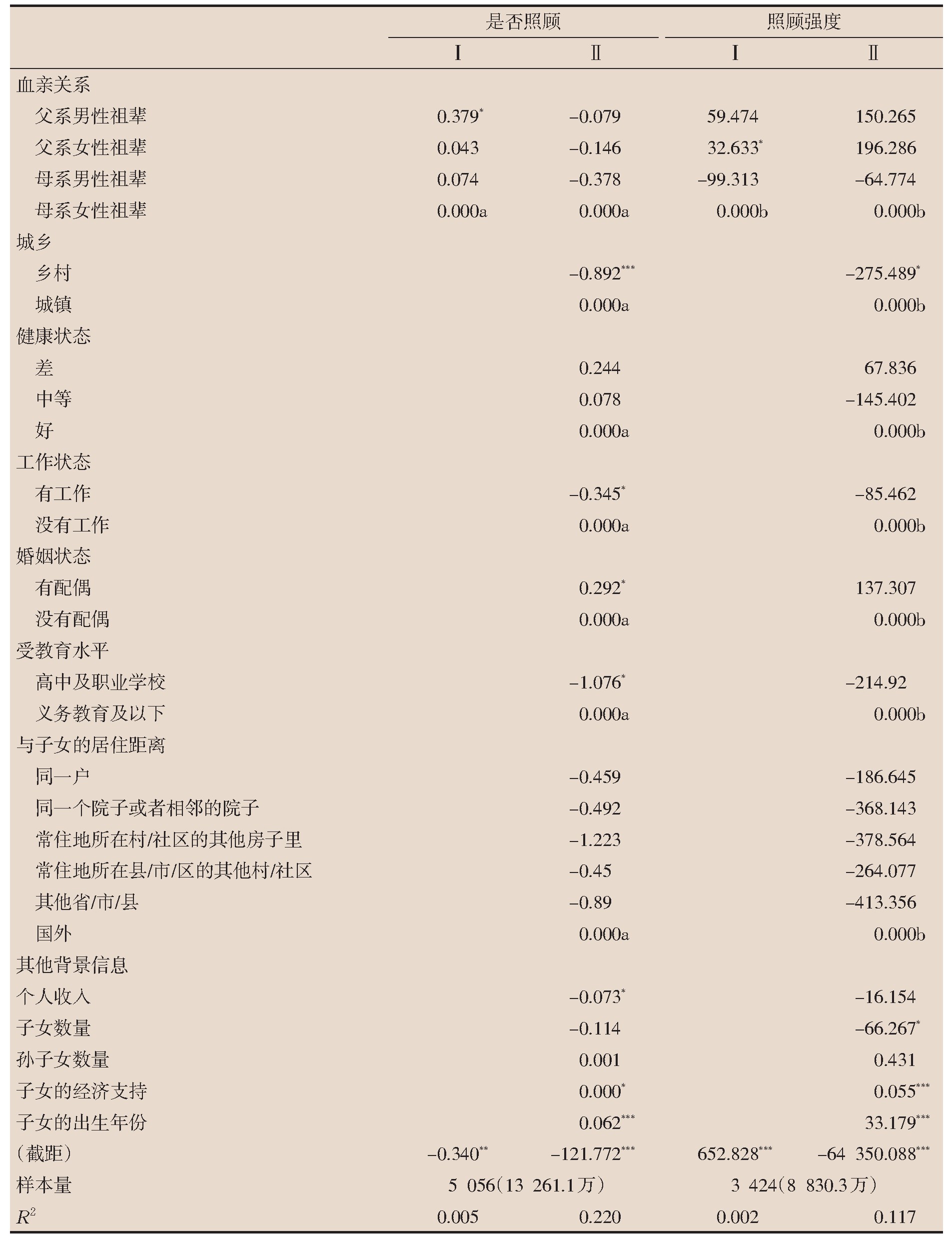

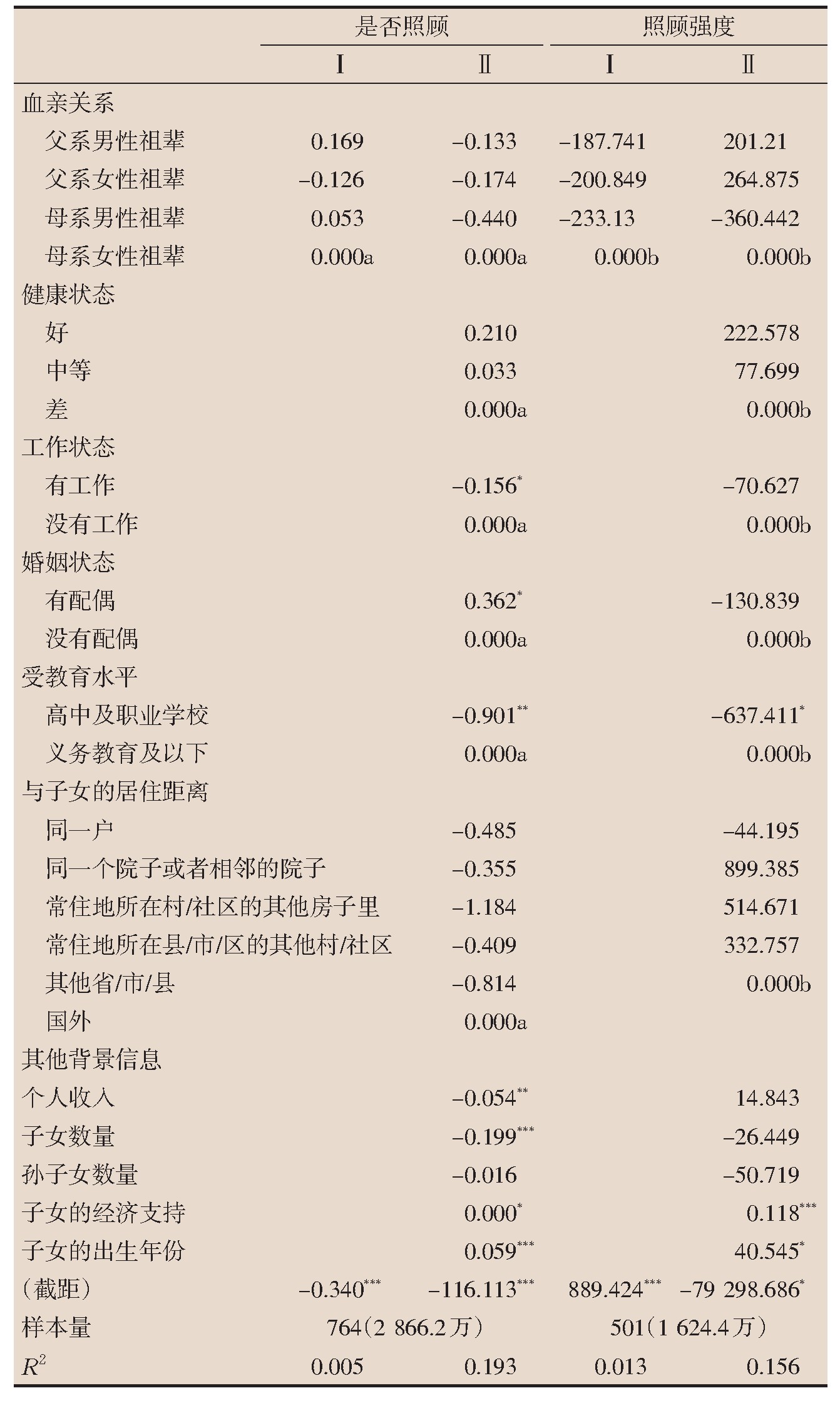

接着,我们将表1的血缘关系变量和表2的个体与社会背景变量分别加入广义Logistic模型和广义线性模型中,对是否照顾和照顾强度分别进行回归,如表3所示。在四类祖辈中,我们将母系女性祖辈设置为对照组。在是否照顾的模型Ⅰ中,父系男性祖辈的隔代血缘类型具有显着性,但是当将其他控制变量都加入模型构建了模型Ⅱ之后,这一显着性消失并且四类祖辈参与隔代照顾的可能性没有呈现出显着的差异。同时,乡村地区、有工作、受过高中及以上教育和收入较低的祖辈呈现出显着更低的参与隔代照顾的可能性。而拥有配偶、子女经济支持较多和子女年龄较小的祖辈参与隔代照顾的可能性更高。

从照顾强度的模型Ⅰ来看,父系女性祖辈呈现出显着较高的照顾强度。但是加入了背景变量的模型Ⅱ表明,四类祖辈的照顾强度没有显着的差异。从各背景因素的情况来看,生活在乡村地区和子女数量较多的祖辈有着显着较低的照顾强度,而子女经济支持较多和子女年龄较小的祖辈有着显着较高的照顾强度。所以表3的结果表明,当我们把个体和社会背景因素纳入分析框架中,血缘关系不再是一个显着影响隔代照顾积极性的要素。但我们注意到了表中城乡变量在是否照顾和照顾强度这两个模型中都有显着性,同时联想到Pashos的观点:城乡的区域文化差异会影响隔代照顾的安排。[20]由此,本研究将乡村和城镇地区的样本分别进行回归,其中乡村地区的回归结果如表4所示。

表2 四类祖辈背景信息的描述统计

表3 影响隔代照顾积极性因素的广义Logistic模型和广义线性模型估计

注:*0.01<P≤0.05,**0.001<P≤0.01,***P≤0.001。

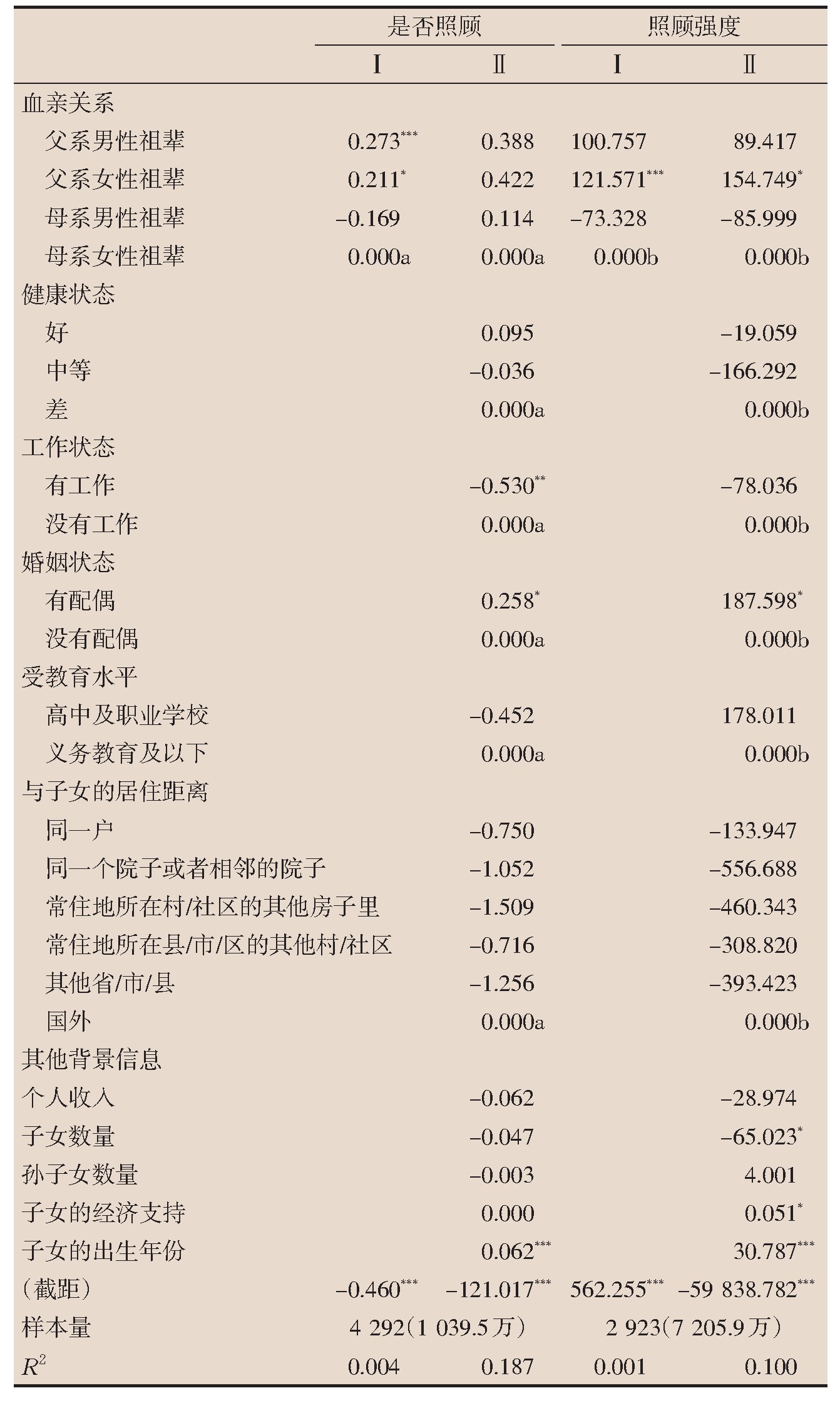

表4中是否照顾的模型Ⅰ表明在乡村地区如果不考虑个体和社会的影响,父系男性祖辈和父系女性祖辈都会呈现出比母系女性祖辈更大的照顾孙辈的可能性,并且父系男性祖辈比父系女性祖辈参与隔代照顾的可能性更高。然而,把控制变量加入模型构建成模型Ⅱ之后,这两类祖辈的显着性都消失了。与此同时,从各背景因素的情况来看,有工作的祖辈表现出显着较低的照顾孙辈的可能性,而有配偶和子女年龄较小的祖辈表现出显着较高的照顾孙辈的可能性。从照顾强度的模型Ⅰ来看,父系女性祖辈的照顾强度显着高于母系女性祖辈,而父系男性祖辈、母系男性祖辈和母系女性祖辈的照顾强度都没有显着的差异。当模型中加入控制变量构建成模型Ⅱ之后,仍然只有父系女性祖辈这个血缘类型保持了显着性。与此同时,从各背景因素的情况来看,拥有配偶、子女经济支持较多和子女年龄较小的祖辈的照顾强度显着较高,而子女数量较多的祖辈的照顾强度显着较低。

表5的回归结果表明不论是否考虑个体和社会因素的影响,四类祖辈参与隔代照顾的可能性和照顾强度都没有显着的差异。但是仍然有一些背景因素呈现出了显着性。在是否照顾的模型Ⅱ中,有配偶、子女经济支持较多和子女年龄较低的祖辈参与隔代照顾的可能性显着较高,而拥有工作、受教育水平较高、个人收入较高和子女数量较多的祖辈参与隔代照顾的可能性显着更低。在照顾强度的模型Ⅱ中,子女经济支持较多和子女年龄较低的祖辈的照顾强度显着较高,而受教育水平较高的祖辈的照顾强度显着较低。

表4 影响乡村地区隔代照顾积极性因素的广义Logistic模型和广义线性模型估计

注:*0.01<P≤0.05,**0.001<P≤0.01,***P≤0.001。

四、结论与讨论

1. 亲缘选择理论在中国的局限性与宗法制的影响

上述结果表明亲缘选择假设不能完全解释中国四类祖辈参与隔代照顾积极性的差异。虽然女性祖辈比男性祖辈更积极地照顾孙辈,但是父系女性祖辈照顾孙辈的积极性并不显着低于母系女性祖辈。所以CHARLS 2015年的调查数据只能说明亲缘选择假设可以用来解释乡村地区隔代亲缘投资的性别差异,而无法证明父系和母系的宗族差异。这一发现与以往欧美国家的调研结果有所区别。由亲子不确定性所决定的亲缘投资策略并没有完全体现在中国家庭的代际利他行为中。所以,中国的案例表明亲缘选择理论仍然有一定的反思和修正空间并亟待回答这样一个问题:人类的先天生物本性和后天的社会性对利他行为的影响,到底哪个起到了更为根本性的作用?

表5 影响城镇地区隔代照顾积极性因素的广义Logistic模型和广义线性模型估计

注:*0.01<P≤0.05,**0.001<P≤0.01,***P≤0.001。

本研究的发现为回答上述问题提供了一定的依据。其中最为关键的是乡村地区和城镇地区之间的差异。表4和表5的结果说明城镇地区四类祖辈参与隔代照顾的可能性和强度都没有显着差异,但是在农村地区,父系女性祖辈的照顾强度显着高于母系女性祖辈。城乡之间的差异与不同的居住方式有关,而居住方式的不同又反映出两者的文化和经济发展水平的差别。中国农村地区的社会风气通常比城镇地区更加传统和保守,宗法制的影响依然深远,尤其在一些经济不发达的农村地区,目前还难以摆脱男性本位传统,通常要求女性从夫居且夫家对女性忠诚度的要求非常高。而较高的忠诚度意味着较低的亲子不确定性,父系祖辈就有更大的动力对孙辈进行亲缘投资,从而保障亲生孙辈的存活率和生活质量。但是,这一解释的说服力仍然不够充分,因为对于父系家庭而言,儿童的亲子不确定性无论多低都不可能低于母系家庭。

根据亲缘选择假设的推论,母系祖辈永远应该比父系祖辈更积极地照顾孙辈,即使是在农村地区。然而事实并非如此,当我们同时考察控制变量的影响时,父系女性祖辈照顾孙辈的积极性仍然显着高于其他三类祖辈。相反,城镇地区四类祖辈的照顾积极性没有显着差异,这表明男性本位色彩在城镇地区较弱。所以,即使我们将城乡差异纳入分析框架,亲缘选择理论的适用性仍然不强。与之相比,其他社会学理论具有更强的解释力度。例如,费孝通提出的差序格局理论,它能够解释中国社会由血缘的亲疏远近带来的互惠和信任程度的差异。[28]

不过从某种意义上讲,差序格局也是亲缘选择的一种表现。当然,费孝通提出的差序格局概念并不以亲子不确定性大小作为亲缘投资多少的标准,而是从宗族关系的特点出发来分析传统社会中的人际关系和互惠行为,因此这一理论并不特别强调人的生物特性,与生物社会学的分析路径有着本质区别。在隔代亲缘投资的性别差异上更是如此,虽然亲缘选择假设可以用于解释女性总是比男性投入更多时间和精力照顾后代的原因,但是一些女性主义理论也能够通过社会性别角色理论给出更有说服力的解释。[29]因此,我们目前虽然无法回答人的生物性本能还是社会规范更能促进代与代之间的利他行为,但我们至少看到了某些社会性因素的作用并不亚于生物性因素。

2. 代际交换、互惠主义与亲缘选择

第三部分中的多数模型表明子女的经济支持与祖辈照顾的积极性显着正相关,说明获得父辈经济支持的祖辈更愿意照顾孙辈。那么,祖辈和父辈之间存在着通过照顾劳动换取经济资源的关系。这一结论与许多以往的研究相一致。例如,Kim认为韩国的祖辈通常很愿意协助父辈照顾儿童,为的是从父辈那里获取一些经济补偿以保障自己晚年的生活质量。[30]因此,社会交换理论可以解释代与代之间基于利益的互助关系。但是,我们还需要进一步思考社会交换的本质,讨论代与代之间的利益交换能够长期存在并且在一些地区仍然是一种较为常见的家庭互助模式的缘由,因为交换行为的背后可能存在着更为深刻的原因。

从生物社会学的视角来看,代际交换或者互惠主义的理念本质上是一种环境适应策略,是自然选择的结果。这种互助模式有利于人类更高效地延续基因,其中家庭成员互助抚养后代是一个最为典型的案例。[31]在隔代照顾的过程中,父辈为祖辈的老年生活提供一些经济支持,作为回报,祖辈就会帮助父辈照顾儿童,双方的利益便实现了平衡,由此家庭互惠模式得以稳定存在。这一模式不仅有助于缓解父辈的儿童照顾压力,也使祖辈的生活有了更好的保障,双方都能从中实现福祉的提升。更重要的是隔代照顾中的互助行为还有利于被照顾者的存活与继续繁衍——这是人类生物本能的最终目标,也是最重要的目标。

3. 教育因素的影响

在受教育水平方面,学历较高的祖辈比学历较低的祖辈照顾孙辈的可能性更低。而受教育水平的高低又与个人收入密切相关。通常,学历较高的祖辈从事收入较高的工作或者拥有较高的养老金收入。他们即使不通过照顾孙辈来向父辈换取经济利益也可以拥有较高的生活质量,所以他们参与隔代照顾的积极性更低。但更重要的是祖辈的学历较高通常意味着他们生活在经济背景较好的家庭中,而这样的家庭通常也能培养出学历较高和经济条件较好的父辈。那么,即使祖辈不照顾孙辈,父辈也有较强的经济能力通过购买服务等其他方式保障后代的生存和健康成长,隔代照顾对于保障后代存活与健康成长的重要性就降低了。

4. 工作因素与退休年龄政策的影响

在工作状态方面,有工作的祖辈比没有工作的祖辈参与隔代照顾的可能性更小。这一发现可以为延迟退休政策提供一些启示和建议。由于当前中国的公共幼托发展水平不高,祖辈作为父辈的照顾协助者的角色显得非常重要。当前,媒体常常曝光学前照顾机构和教育机构中发生的暴力事件导致人们对其缺乏信任。由此,基于家庭成员之间的信任,祖辈就成了儿童机构照顾的最佳替代者,尽管他们中的多数不具备专业的幼教知识。所幸,当前的退休年龄政策恰好满足了儿童的家庭照顾的需求,尤其是女性职工的退休年龄,虽然比多数国家低,但是她们在退休之后可以帮父辈分担照顾儿童的压力。如果未来实行延迟退休政策,而针对儿童的公共照顾服务水平又没有显着提升,那么家庭与工作之间的矛盾会更加尖锐。从这个角度来看,本研究的观点倾向于维持当前的退休年龄政策。

5. 其他显着性因素

婚姻状态、子女数量和子女的出生年份三个因素也是影响隔代照顾积极性的显着因素。首先,从婚姻状态来看,有配偶的祖辈比没有配偶的祖辈更有可能参与隔代照顾。这一结果可能受到祖辈的年龄和性别的影响,通常女性的寿命高于男性,所以在年龄较大的祖辈群体中,女性祖辈没有配偶的可能性高于男性祖辈。而年龄较大的祖辈通常也拥有年龄较大的孙子女,他们的孩子需要照顾的可能性较低,所以形成了这样的结果。其次,子女数量较多的祖辈照顾儿童的积极性较低。这是因为较多的子女数量会影响祖辈在每个子女家庭中的投资。最后,父辈年龄较小,通常其孩子的年龄也较小,所以更容易得到祖辈在育儿方面的帮助。这也与人们的常识性认知相一致。

6. 乡村地区祖辈的隔代照顾积极性更低

在许多人的认知中,农村地区是劳动力人口的主要流出地,因此隔代照顾更为流行。所以媒体和学界常常将目光聚焦于中国农村地区的隔代照顾问题,其关注对象主要是留守老人和留守儿童的问题。但是表3的结果表明,乡村地区的祖辈不仅比城镇地区的祖辈参与隔代照顾的可能性更低,而且照顾强度也更低。这一结果主要是由本研究选取的样本导致的。因为我们的研究对象是既有儿子又有女儿的祖辈,这意味着纳入样本的个案必然是多子女家庭。由于人的精力有限,更多的儿童数量必然会分散祖辈在每一个孩子身上的照顾时间以及参与照顾的概率。从样本的数量来看,乡村地区的样本量远远超过了城镇地区,因此在这两类样本混合的表3的模型中,乡村地区的特点更为突出。而多子女家庭又在乡村地区更为普遍,所以呈现出乡村地区祖辈的照顾概率和照顾强度都低于城镇地区的结果。那么,本研究的发现实际上与“农村地区隔代照顾的压力更大”的观点没有冲突。

同时,假设暂时排除人口流动因素的影响,我们还需要看到城乡之间产业结构的差异带来的影响。乡村地区以农业经济为主,而家庭化的农业劳动较为灵活,在家庭成员的帮助下,母亲完成生育之后可以较为自由地安排照顾儿童与农业劳动的时间,不需要像在企业里那样受到严格的工作时间约束,反而更有可能集中精力养育幼儿。而在城镇地区,第二、三产业是经济的主体,这些产业的工作时间较为固定,这导致了城镇的父辈比农村的父辈更需要祖辈的帮助。同时,中国针对低龄儿童(0-2岁)的公共幼托服务的覆盖率比较低,这就给城镇双职工家庭照顾儿童带来了很大的压力,父辈的工作与家庭矛盾会格外突出。所以,当前城镇家庭的隔代照顾需求格外旺盛。

综上所述,本研究通过生物社会学视角来分析隔代照顾的动因。这一视角为研究家庭照顾问题提供了新思路。同时,为了进一步检验生物社会学理论在不同社会中的适用性,明确其在社会科学研究领域的应用价值,我们还需要讨论更多相关议题,例如,家庭关系、居住方式和公共服务水平对代际亲缘投资的影响。此外,孙辈的性别和年龄因素也应该加入控制变量中进行检验和讨论,因为中国有着长时间的重男轻女的传统,男孩更容易获得祖辈的亲缘投资。然而由于CHARLS数据库不包含本研究所需要的孙辈的相关信息,因此本研究在这方面有不足之处。

最后需要说明的是生物社会学视角有一些明显的局限性。首先,人类的行为总是受到诸如文化、制度、经济等社会因素的影响,生物性原因和社会性原因交织在一起导致人们难以区分社会的影响和生物本能的影响。这一难题在当前是生物社会学理论所无法回应的,由此造成了很大的争议。以本研究为例,虽然我们发现了女性祖辈是更积极的照顾者的证据,但是这一现象到底是由生物性别的差异造成的,还是由社会对性别分工的建构造成的,抑或后者是表象,前者才是根本原因,仍然有讨论的空间。其次,生物本性对人的群体行为有多大影响还缺乏有力的证据。生物社会学所采取的主要方法是实验与生物统计学,但这种方法对于解释社会现象的作用是十分有限的。它可以从特定的角度给出一些推论,但从生物统计、心理统计或行为统计的方法来解释社会行为,在社会研究中仍然是一个新兴领域,其有效性还有待于论证。尽管如此,生物社会学的理论视角仍然是有价值的,它能够从基因或者生物本能的层面来分析人类行为,尤其是对诸如家庭照顾等利他行为的分析具有积极意义。它有助于我们加深基于亲缘关系的利他行为的理解。本研究基于这一视角讨论隔代照顾的问题,探索这一路径的实用性和有效性,从而为家庭照顾研究提供新的理论视角,进一步丰富和完善这一领域的研究成果。

参考文献

[1]闫玉,张竞月.育龄主体二孩生育焦虑影响因素的性别差异分析[J].人口学刊,2019,(1):20-30.

[2]Jappens M,Bavel J V. Regional Family Norms and Child Care by Grandparents in Europe[J]. Demographic Research,2012,27(4):85-120.

[3]林卡,李骅.隔代照顾研究评述及其政策讨论[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2018,(4):5-13.

[4]Croll E J. The Intergenerational Contract in the Changing Asian Family[J]. Oxford Development Studies,2006,34(4):473-491.

[5]Danielsbacka M,Tanskanen A O,Jokela M,Rotkirch A. Grandparental Child Care in Europe:Evidence for Preferential Investment in More Certain Kin[J]. Evolutionary Psychology,2011,9(1):3-24.

[6]里查德·道金斯.自私的基因[M].长春:吉林人民出版社,1999:112-253.

[7]Lee R D. Rethinking the Evolutionary Theory of Aging:Transfers,Not Births,Shape Senescence in Social Species[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2003,100(16):9637-9642.

[8]Thomese F,Liefbroer A C. Child Care and Child Births:The Role of Grandparents in the Netherlands[J]. Journal of Marriage and Family,2013,75(2):403-421.

[9]Fukukawa Y. Grandparental Investment and Reproductive Success in Modern Japanese Society[J]. Journal of Evolutionary Psychology,2013,11(1):35-48.

[10]Rindfuss R R,Guilkey D,Morgan S P. Child Care Availability and First-Birth Timing in Norway[J]. Demography,2007,44(2):345-372.

[11]Coall D A,Hilbrand S,Hertwig R. Predictors of Grandparental Investment Decisions in Contemporary Europe:Biological Relatedness and Beyond[J]. Plos One,2014,9(1):e84082.

[12]Smith J M. Parental Investment:A Prospective Analysis[J]. Animal Behaviour,1977,25(1):1-9.

[13]戴维·巴斯.进化心理学——心理的新科学(第四版)[M].北京:商务印书馆,2015:213-268.

[14]Coall D A,Meier M,Hertwig R,W?nke M,H?pflinger F. Grandparental Investment:The Influence of Reproductive Timing and Family Size[J]. American Journal of Human Biology,2009,21(4):455-463.

[15]Gilding M. Paternity Uncertainty and Evolutionary Psychology:How a Seemingly Capricious Occurrence Fails to Follow Laws of Greater Generality[J]. Sociology,2009,43(1):140-157.

[16]Lahdenper?M,Lummaa V,Helle S,Tremblay M,Russell A F. Fitness Benefits of Prolonged Post-reproductive Lifespan in Women[J]. Nature,2004,428(11):178-181.

[17]Pollet T V,Nelissen M,Nettle D. Lineage Based Differences in Grandparental Investment:Evidence from a Large British Cohort Study[J]. Journal of Biosocial Science,2009,41(3):355-379.

[18]Danielsbacka M,Tanskanen A O,Rotkirch A. Impact of Genetic Relatedness and Emotional Closeness on Intergenerational Relations[J]. Journal of Marriage and Family,2015,77(4):889-907.

[19]Bishop D I,Meyer B C,Schmidt T M,Gray B R. Differential Investment Behavior between Grandparents and Grandchildren:The Role of Paternity Uncertainty[J]. Evolutionary Psychology,2009,7(1):66-77.

[20]Pashos A. Does Paternal Uncertainty Explain Discriminative Grandparental Solicitude? A Cross-cultural Study in Greece and Germany[J]. Evolution&Human Behavior,2000,21(2):97-109.

[21]杨斌芳,侯彦斌.隔代亲缘利他的不对称性:进化视角的祖父母对孙辈的投资[J].甘肃高师学报,2017,(1):35-40.

[22]Kaptijn R,Thomese F,Liefbroer A C,Silverstein M. Testing Evolutionary Theories of Discriminative Grandparental Investment[J]. Journal of Biosocial Science,2013,45(3):289-310.

[23]达尔文.物种起源[M].北京:商务印书馆,1963:96-153.

[24]达尔文.人类的由来[M].北京:商务印书馆,1983:148-196.

[25]Waloff N. The Effect of the Number of Queens of the Ant Lasius Flavus(Fab.)(Hym.,Formicidae)on Their Survival and on the Rate of Development of the First Brood[J]. Insectes Sociaux,1957,4(4):391-408.

[26]Hamilton W D. The Genetical Evolution of Social Behaviour[J]. Journal of Theoretical Biology,1964,7(1):1-52.

[27]Fox M,Johow J,Knapp L A. The Selfish Grandma Gene:The Roles of the X-Chromosome and Paternity Uncertainty in the Evolution of Grandmothering Behavior and Longevity[J]. International Journal of Evolutionary Biology,2011. doi:10.4061/2011/165919.

[28] 费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2004:29-40.

[29]梁丽霞.照顾责任女性化及其理论探讨[J].妇女研究论丛,2011,(2):12-18.

[30]Kim H J,Lapierre T A,Chapin R. Grandparents Providing Care for Grandchildren:Implications for Economic Preparation for Later Life in South Korea[J]. Ageing&Society,2018,38(4):24.

[31]Trivers R L. The Evolution of Reciprocal Altriusm[J]. Quarterly Review of Biology,1971,46(1):35-57.