摘 要: 技术是人在社会实践活动中所形成的本质力量的对象化体现。技术的力量存在于实践之中,具有社会性与历史性的特征。在技术与资本互动建构的“市民社会”中,技术展现为感性存在的支配与控制力量——社会权力。这种“社会权力”具化为自然技术中的经济权力、社会技术中的政治权力与身体规制技术中的生命权力。三者相互联系、相互建构,共同存在于资本主义生产实践之中。其中,自然技术中的经济权力主导着社会技术中的政治权力与身体规制技术中的生命权力。新时代中国特色社会主义的技术发展需要从经济权力、政治权力和生命权力三个维度对技术权力进行规制,从而展现新型现代性技术文明。

关键词: 技术权力; 社会权力; 技术批判;

Abstract: Technology is the objectified embodiment of the essential power formed by human beings in social practice. The power of technology exists in practice and has social and historical characteristics. In the “civil society” constructed by the interactive construction of technology and capital, technology is the dominant and controlling force of perceptual existence: social power. Such “social power” has become economic power in natural technology, political power in social technology and life power in physical regulation technology. These three aspects are interrelated and mutually constructed, and exist together in the capitalist production practice. The economic power in natural technology dominates the political power in social technology and the life power in physical regulation technology. The technological development of socialism with Chinese characteristics in the new era needs to regulate the technological power from the three dimensions of economic power, political power and life power, so as to present a new modern technological civilization.

Keyword: Technical power; Social power; Technological criticism;

马克思关于机器权力的探讨,开启了对技术力量异化为权力的批判。此后,霍克海默和阿多诺的“启蒙的集权诉求”、马尔库塞的“单向度的社会”、哈贝马斯的“作为意识形态的技术”、芬伯格的“技术代码”、劳斯的“知识权力”等论述中,都涉及技术权力问题。由此可见,对技术权力的来源、发生机理及其如何规制的分析,是分析与发展技术批判理论的一把钥匙。国内外学界对马克思的技术权力观的探讨,有着以下分歧:其一是对技术力量的不同理解:既有将科学技术看成是工具中介的价值无涉论,又有将科学技术看成是权力的等同论;[1]其二是对技术权力的不同理解:既有将技术权力看成是资本主义应用的政治哲学分析,也有将技术权力看成是社会关系应用的社会哲学分析。[2]那么,在马克思技术批判的理论维度中,技术权力的不同理解能否有同一性的存在论基础?马克思技术批判理论中的技术权力到底是什么?技术权力如何规制?本文尝试着回应这些问题。

一、技术权力的历史唯物主义考证

权力首先是一种感性存在的力量。在马克思主义理论中,技术既有肯定性的“解放”力量的意蕴,也有着否定性的“控制”力量的意蕴。马尔库塞曾指出:“技术的解放力量——使事物工具化——转而成为解放的桎梏即使人也工具化”。[3]之所以有对技术力量的辩证性认识,其实质是关涉到对“权力”的不同理解。传统的权力理论大多从国家、政党、法律等政治上层建筑中的支配性与统治性力量出发来诠释权力运作,福柯把这种政治上层建筑领域中的权力运作称为“法律的权力”(juridical power),[4]这种“法律的权力”是支配性与控制性的力量展现。在此基础上,福柯拓宽了“权力”的内涵:“权力……是人们赋予某一个社会中的复杂的战略形势的名称”。[5]从这个角度,权力就是众多力的关系集合体的表述,不仅是局限在政治上层建筑领域中的支配性力量,更是社会关系领域中的行为方式与行为力量。

传统对技术的理解呈现为没有价值负载的工具或者中介,在这里,技术与权力,尤其是与传统意义上的政治权力是无关的。与之相反,马克思却将技术的资本使用与“剥削”“镇压”等阶级分析话语相联系。温纳亦勾画出了“人造物品带有政治属性”的图景。([3],p.186)在现代解释学与后现代科学哲学那里,技术与政治更是有着紧密的联系。即使在认识论层面,技术要客观地理解自然,也不能“把我们是谁以及我们能够和应该怎样相互联系从这些政治问题中分离出来”。[6]在这里,技术与权力的紧密关联,就不仅体现在技术的使用之中,更体现在技术的设计之中;技术的权力不仅与技术的使用论相关联,更与技术的认识论相关联。这里的技术“权力”不仅体现的是政治结构的支配性力量,也包括更宽泛意义上的认知方式与行为力量。

由此可见,技术力量(technical force)指得是技术设计与技术使用中所负载的社会关系力量。而技术权力(technical power)在狭义上,指的是技术与政治关系领域中的“权力”相关联,体现为技术力量的异化、技术力量的负面效能。而从广义上来看,如果将“权力”扩展为社会关系领域中众多力的关系集合体,那么技术权力就是技术力量。在马克思那里,技术力量的展现具有实践性、社会性与历史性的特征,基于此理论基础,技术力量在社会历史发展到资本主义时代时,技术力量、技术权力就与资本主义的生产方式息息相关了。故此,对技术权力的探讨需要在历史唯物主义框架中对技术的力量进行考证。

1. 技术的“力量”来源于实践

国内外学者对马克思的技术存在论进行了不同的解读,较之于中介论、工具论、生产力论,活动论更符合马克思主义的精神实质,即坚持把“技术理解为有目的的活动”。[7]在这里,技术作为主客体交互作用的实践活动,不是一种静止的关系,而是一种活动的过程。远德玉教授曾指出:“没有过程便无所谓技术。”[8]在实践过程中,客观的技术手段与主观的能力相结合,技术才能使用,才能展现出具体的后果与影响,技术力量才能由此阐发。故此,实践是“现实的人”在自然与社会关系中感性存在的场域,人的全部本质力量也在此展开。而技术作为自然属性与社会属性辩证统一的人的本质力量的对象化产物也只能内含于实践之中。在实践活动之中,技术得以感性存在,技术的力量得以感性存在。

在实践活动中,技术作为人的本质力量展现的对象化过程实际上是技术与自然、技术与社会、技术与人自身相互建构的过程。这种建构的对象化结果就是技术的力量,其具体表现为技术对人与自然的关系、人与人的社会关系及人与自身的关系的具体承载与不断地否定和发展。与之相对应的技术力量也可以细分为人与自然关系建构中的自然技术力量、人与人社会关系建构中的社会治理技术力量及人与自身关系建构中的身体规制技术力量。满足“现实的个人”感性需要的对象性活动是一个社会性、历史性发展的过程,技术正是在这个社会性的关系网络中,实现历史性地否定与发展。而这个否定与发展,不仅是对技术作为一个具体实物或方法自身的否定与发展,更是对技术所具体承载和建构的人与自然、人与人、人与自身关系的否定与发展。正是在这样一个具体承载和建构的具体关系的否定与发展中,自然技术才历史性地发展成为了对社会历史发展起着重大作用的核心力量。也正是在这样一个具体承载和建构的社会关系网络中,技术的力量,技术的权力才能得以展现。

2. 技术“力量”的社会性与历史性特征

技术“力量”的社会性特征指得是技术要在人类社会历史发展中展现为社会历史发展的核心力量,那就必须处于一定社会关系的应用之中。正如马克思所说:“机器所具有的巨大力量,并不是以单个机器所具有的能力表现出来,而是在机器的系统应用中、在规模性的生产活动中,在工厂制度”[9]中才会产生。故此,技术只有在生产关系中才能展现为社会发展的力量。正如生产力与生产关系是不可分离的两个方面,没有脱离社会形式的生产力,也没有脱离社会形式的技术使用与技术力量。“技术只是在其使用的情境(usecontext)中才是其所是”,[10]比如,机器作为改变人与自然关系的巨大力量(生产力)是由资本主义生产关系发明的(形式上是瓦特发明的)。也只有在资本主义生产关系中的机器才是生产工具与生产力,才是真正意义上的自然技术,否则作为一个具象化的单个机器,则并不能称之为自然技术,比如中国古代的四大发明。由此可见,技术在社会历史发展中所表现出来的巨大力量是在技术所承载的具体的人与自然、人与社会、人与自身的关系网络中展现出来的。

技术“力量”的历史性特征指得是技术所承载的具体的人与自然、人与社会、人与自身的关系网络在社会实践中不断地否定与发展。在此过程中,技术“力量”的大小、效能与具体的表现形式都是历史的发展的。在这个否定与发展中,最重要的节点是社会分工与协作方式的发展与变化。技术的积累发展带来了剩余产品的出现,由此以物质劳动和精神劳动相分离的分工和私有制作为同一活动的产物而同时出现了。在分工与私有制产生的过程中,权力关系开始出现。故此,在社会历史性得进入私有制社会中,任何技术的展现(包括技术的使用、发展、创制等)都不可避免得呈现为权力关系的变迁,即在劳动生产实践中,人与自然、人与人的社会关系、人与自身的关系网络中支配与控制权力关系的历史性变迁。

3. 资本逻辑与技术力量异化为“社会权力”

技术的发展会带来分工与协作(所有制)的变迁,但只有在物质劳动与精神劳动的分工与私有制(一部分人占有另一部分人的劳动成果)中,才能展现为政治权力关系即支配与控制的感性力量关系。而在前资本主义社会,由于技术的力量是服务于统治阶级的上层统治的,故此,从整体性上来看,社会治理技术规制生产技术和身体规制技术,生产技术和身体规制技术是为社会治理技术服务的。在这里,权力主要来自于是来自于社会治理技术中的政治权力,而非市民社会生产中存在的权力。故此,奴隶社会与封建社会尽管有着私有制,但技术的权力更多地是以社会治理技术为主导,而非来自于自然技术的权力。而自然技术只有在资本主义私有制社会中,才能影响和制约社会治理技术与身体规制技术,市民社会生产中的技术权力才能规制政治权力。这种感性存在于市民社会中的“社会权力”会成为社会历史的发展及政治和观念等上层建筑的颠覆性力量。技术的巨大支配与控制力量不仅体现在人与自然关系中、也体现在人与人的社会关系及人与自身身体的关系中。当表征人与自然关系的自然技术成为资本主义市民社会的基础时,“权力”也自然得从“政治权力”转向了“经济权力”。正如吴国盛教授曾指出:“自然技术反过来影响和制约社会技术,这个是一个现代性的现象”。[11]

技术作为人工物对社会的“决定性”作用只有在资本逻辑中才能实现,即体现为“死劳动”对‘活劳动’的支配与控制。在这里,技术(生产资料)指的是物化了的过去了的劳动,谁占有过去的死劳动就能支配与控制当下的活劳动,这就是生产资料的资本私有制,即资本的逻辑。比如谁拥有资本,谁就拥有支配活劳动的社会权力。所以技术作为生产资料其本质是资本主义生产资料私有制下“死劳动”对活劳动的支配与控制,技术所展现出来的力量本质上是在资本主义生产实践中感性存在的社会权力关系。在资本主义的生产实践中“科学、巨大的自然力、社会的群众性劳动都体现在机器体系中,并同机器体系一道构成‘主人’的权力”。[12]在资本主义“市民社会”中,“物质生活关系的力量”的本质规定就是“社会权力”,“即作为政治权力之前提和基础的权力”。[13]这里的“权力”很显然是福柯宽泛意义上的“权力”,而不仅仅是政治意义上的“法律的权力”。从这个意义上来讲,技术权力等同于技术力量。技术力量在资本主义中展现为了技术权力,即“社会权力”。而这种“社会权力”是技术与资本的结合后才能展现的力量,是技术在资本的社会关系网络中才能展现的力量。这个力量是感性存在于人与自然、人与社会、人与自身的关系网络之中。正如罗森柏格在其着作《马克思是技术的学生》(1976)中指出:“技术在政治上并不是中立的,而是渗透在社会关系中,重构人与自然、人与人之间关系的可能行动方式,重组资本主义工业生产的技术过程,并最终改组那种社会及其制度的权力关系”。([2],p.40)

二、技术权力的具体展现

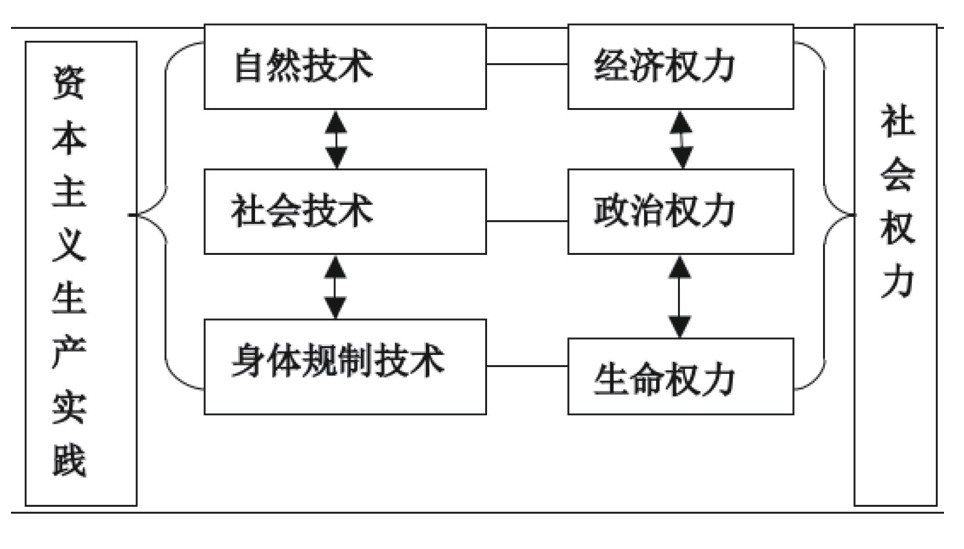

作为技术与资本相互建构而感性存在的“社会权力”具化为自然技术中的经济权力、社会治理技术中的政治权力、身体规制技术中的生命权力。这三种技术权力与资本主义生产实践活动是“一体三面”的关系,三者相互关联、相互建构。其中自然技术在资本主义生产实践中居主导地位,由自然技术建构的经济权力也在社会权力结构中居主导地位。其具体关系如下图

图1 资本主义生产实践活动中的技术权力分类

1.自然技术展现为资本对自然的支配与控制

作为社会权力的具体展现,首先表现在自然技术中人与自然关系的分化与对立产生的经济权力。这种经济权力体现为自然技术是资本对自然的支配与控制力量。在资本主义的生产中,只专注于“有利于统治的技术”,[14]即专注于有利于资本追求利润、让自身增殖的技术。故此,资本主义生产方式中的自然技术,其本质是资本为了自身增殖而支配与统治自然和社会的中介与工具。自然技术的力量必然会异化为资本对自然的支配与控制。“资本利用效率的提高始终伴随着经济规模的膨胀,结果加剧了资源消耗和环境污染。”[15]“资本的疯狂增长会受制于能源和物质的有限,但资本本身却无法忍受任何制约或边界”,[16]资本永不满足地追逐利润带来资本对自然支配与控制力量的不断扩张与增长,由此形成自然技术的经济权力。

自然技术展现为资本对自然的支配与控制的经济权力,是以劳动者在机器大工业生产过程中对象化断裂过程来实现的。在劳动实践中,劳动者借助于分化与专门化的生产工具(生产技术)来进行生产。在生产过程中,劳动者作为实践主体的对象化过程发生了断裂,即真正在场的劳动者并不是对象化过程中的主导,相反是技术与资本相互建构而成的社会权力及其人格化代表成为这一生产过程的主导者。在这种断裂的过程中劳动者是被资本与技术支配与控制,这里的劳动者不是人本学意义上的人,也不是抽象的人,而是处在一定技术(劳动工具)使用情境中的人,是处于一定生产关系中的人即资本生产关系中的雇佣劳动者。

故此,在资本主义商品生产实践过程中,劳动者、技术、资本三者是同一场域中相互关联的因素。而对于同一在场的感性存在的这三个要素的相互关联的网络中又存在着支配与被支配、控制与被控制的关系。很显然,这种支配与控制的主体是资本与技术相互建构起来的力量即社会权力及其人格化的代表,比如资产阶级和技术官僚,而被支配与控制的客体则是劳动者(工人阶级)。由此,技术作为社会权力的展现不仅体现在生产技术中,也进一步推及社会技术与身体技术之中。

2. 社会技术展现为人与人关系的阶级分化与对立

技术在资本主义生产实践过程中,不仅表征为自然技术带来的人与自然关系分化与对立,同时也表征着社会技术带来的人与人之间关系的分化与对抗。而人与人之间关系的分化与对抗是由自然技术所带来的经济权力所决定的,而反之自然技术中人与自然关系的断裂,也是以不同力量的人格化代表及其之间关系的分化与对抗来实现的。作为表征与调节人与人关系的社会技术本质上是生产过程中的支配与被支配、控制与被控制力量的人格化体现。“在生产过程中……人格化的资本即资本家,监督工人有规则并以应有的强渡工作。资本发展成为一种强制关系”。([12],p.359)在资本主义生产方式中,起到主导地位的资本也成为了社会治理技术中的主体。与此同时,在生产实践中,处于被支配地位的劳动也成为了社会治理技术中的客体。资本在社会治理技术中的主体性地位体现在资产阶级上升为政治上层建筑的统治者与思想意识形态的主导者,而劳动在社会治理技术中的客体性地位则体现为被统治阶级的管控与同化。由此可见,社会技术作为社会权力展现为人与人之间关系的阶级分化与对抗的政治权力,而无论是政治上的“权力”还是观念上的“权力”,都是由市民社会中存在的“经济权力”所衍生与决定的。

从历史的角度看,当真正的“分工”产生时,私有制就产生了,阶级关系就存在了。阶级关系的存在表征着人与人之间的分化与对抗关系的存在,也表征着借以规制和调解这种阶级关系的社会治理技术出现了,这种社会治理技术体现为以政治权力而存在的政治统治技术和意识形态同化技术。而技术在资本逻辑中使用带来的是阶级对立关系的简化和对立化。马克思在《共产党宣言》中写道:“我们的时代,资产阶级时代,却有一个特点:它使阶级对立简单化了”。[17]阶级对立关系的简化是在生产资料私有制与雇佣劳动相结合的生产过程中实现的。在这个过程中,无论是资本将技术及其人格化代表变成出钱招雇的雇佣劳动者,还是发展到今天诸如技术官僚、技术工程师等以技术人格化代表来实现的资本化,人与人的关系分化为资产阶级与无产阶级的对立与对抗都是客观存在的。技术及其人格化代表在社会阶级结构中角色与地位的转变,但并未改变人与人之间关系的分化与对立化,改变的只是作为社会权力表征的社会技术的具体机制与实现方式而已。

也正是由于阶级关系的分化与对抗,才使得技术所承载的关系网络出现不断地否定与发展。这就是“社会技术”被定义为特定历史时期,“人与人之间需要被改变的阶级关系,而不仅仅是需要被解释的伦理关系”的深刻根源。[18]也是基于此,马克思将阶级斗争看成了阶级社会发展的直接动力,将共产主义理解为“现实的运动”,而不是“远大的理想”。在这里,作为组织与规制人与人社会关系的社会技术展现为了社会历史中不断否定与发展的力量。

3. 身体规制技术展现为资本对劳动者身体的规训

“在资本主义现代性语境中,生命的统治以资本权力对劳动力(实指生命)的支配与规训而展开”,[19]而资本对劳动者生命的支配与规训是内含于自然技术与社会技术之中的。吴国盛教授指出“泰勒制”“福特生产线”“技治主义”等过度的专业化会带来人的碎片化。([11],p.100)在这里,受自然技术与社会技术影响的身体规制技术呼之欲出。在技术的资本使用中,技术作为社会权力对工人身体的支配与控制首先体现为雇佣劳动者与自身身体完整性的断裂。“工厂手工业使工人变得畸形,变成局部工人”。([12],p.418)这就是马克思批判的工场手工业技术的资本使用对工人身体规制的图景:工人身体机能的完整性受到了机器技术的分割,工人身体的存在是以局部性、机械性,而非完整性、自主性而存在的。

技术作为社会权力对工人身体的支配与控制也体现为人与自身身体自由性的断裂。在机器大工业技术中,“不是工人使用劳动条件,相反地,而是劳动条件使用工人”。([12],p.487)在机器体系的资本主义应用中,“自动机本身是主体,而工人只是作为有意识的器官与自动机的无意识的器官并列,而且和后者一同从属于中心动力”。([12],p.483)由此,在机器劳动中,工人的身体实质尚是机器等自然技术使用的客体,并非主体。在机器生产实践中,工人丧失了身体上和精神上一切自有的、自主的活动的现实性与可能性,人与自身身体自由性形成断裂。

技术作为社会权力对工人身体的支配与控制还体现为雇佣劳动者与自身身体存在性的断裂。工人的身体与技巧在机器大工业技术,尤其是自动化技术中逐渐变成了“虚无”,即形式上的在场与实质上的不在场合二为一了。在机器大工业中“变得空虚了的单个机器工人的局部技巧,在科学面前……作为微不足道的附属品而消失了”。([12],p.487)如果说机器大工业技术的资本使用会形成对体力劳动工人身体存在性及其技巧的实质虚无化,那么信息技术、大数据资本、人工智能等新兴技术的资本使用则会形成对部分智力劳动工人身体存在性及其技巧的实质虚无化。人与自身身体存在性的断裂由此形成。

三、技术权力的批判与规制路径

技术在资本主义生产实践中展现为感性存在的支配与控制关系,即“社会权力”。这种“社会权力”就是技术在资本使用中力量的展现。从效能来看,这种力量一方面带来了以生产力高速发展为表征的效率的提升,另一方面也带来生产技术中的生态文明问题、社会技术中的人与人的分化与对立问题、身体规制技术中的人与自身的断裂与虚化问题等等。从“社会权力”的展现视角,无论是自然技术还是社会技术及人自身身体规制的技术得到了同一性的存在论基础,而从不同的维度对“社会权力”进行规制与限定乃是技术批判理论的精髓与发展要义。马克思曾说:“自我异化的扬弃同自我异化走的是一条道路。”[20]对技术力量的异化的剖析本身就是对扬弃这种异化、促进新时代技术发展的道路探寻。

1. 自然技术中的经济权力规制

自然技术在资本生产使用,其力量异化为人与自然之间关系的分化、对立、分裂的经济权力关系。自然技术中的经济权力规制,核心是改变技术的资本使用逻辑。这个改变不是简单地生产资料所有制的改变,故此是体现在:自然技术创新的目的从“以资本增殖为本”转向“以人为本”,以人的丰富多元的美好生活需要为本,而不是从资本导向的虚假需求为本。而自然技术的使用要从盲目地进行资本扩张逻辑转向可持续发展的生命共同体逻辑。

自然技术的使用逻辑的改变是内含于技术的创新与发展的图景之中的:即在信息化、智能化生产实践中,形成多元主体平等互动、和谐共生的新型网络化分工与协作方式。从本体论上来看,生产的主体不是单一的资本,而是包括人工智能在内的所有资本、技术、劳动、管理等多元化的主体力量,以此来解构自然技术中所形成的资本作为唯一主体对劳动者、对自然的支配与控制权力。从认识论上来看,主体在生产实践这个对象化工程中是实际“在场”的,是对生产技术与生产实践的整体性有着对称的信息与认知的。只有在此基础上,才能形成平等互动、和谐共生的新型分工与协作方式,才能规制自然技术中的社会权力,形成人与自然的生命共同体。

2. 社会技术中的政治权力规制

生产实践过程中的新型分工与协作方式的产生,除了受制于技术创新与发展的客观因素,比如信息技术、人工智能技术的发展中“技术黑箱”的突破等,还受制于社会经济政治文化制度的创新与发展。自然技术中社会权力的规制与社会技术中政治权力的规制是互为条件的。从根本上来讲,只有“通过取消作为阶级社会特征的广泛的经济、社会和政治不平等来实现社会的激进民主化,”[21]才能实现对政治权力的规制。而社会的激进民主化,需要以社会历史发展的规律为前提,这个规律体现在政治权力是由经济权力所衍生,并受制于经济权力。

社会技术中的政治权力来源于自然技术中的经济权力,只有在自然技术中经济权力的规制基础之上,适应于新型的网络化分工与协作生产方式,形成以协作治理的社会技术代替阶级统治与科层化管理的社会技术,才能有效地实现对社会技术中政治权力的规制。同时实现社会关系从支配与控制的权力关系转变为平等互动、和谐共生的民主关系,生产技术中的经济权力才能得到有效规制,技术的生态化发展才有可能实现。而无论是自然技术、还是社会技术中社会权力的规制,最终都需要在人的主体性力量上下功夫,即以实现身体技术的生命权力规制为载体。

3. 身体规制技术中的生命权力规制

要实现本体论上主体的多元化与认识论上信息的对称与认知,从而实现多元化主体的平等互动、和谐共生的新型分工与协作方式,除了社会技术层面协作治理技术的创新与发展,还需要对劳动者身体技术中的生命权力规制。与资本对劳动者生命的全面性、整体性、自主性、存在性的支配与控制的生命权力相对应地是转向自主分工基础之上的劳动者自由全面发展。由此身体规制技术从资本作为“死劳动”控制“活劳动”的生命权力转向“活劳动”诗意栖居的生命权利。这种规制体现在劳动者身体应该是多元化的需要与能力的发展,而不是由统治技术所决定的单一需要和断裂式的能力。即从“集权的单一技术”发展为“民主的综合技术”。[22]

在资本生产技术数据化智能化发展的今天,资本对劳动、对消费者的身体规制方式更加地隐蔽、对身体控制与支配的力度更大,马克思的每一个人的自由全面发展思想,仍是对人生命权利的最好诠释。在规制最新的技术权力——以数据霸权展现出来的算法权力中,核心的策略是通过发挥智能算法的普遍性赋能作用,提升每一个人的主体能动性和自主意向性,从而避免被“技术理性”所控制,成为“虚假的人”、“单向度的人”。

综上所述,技术在资本的生产实践中展现为市民社会感性存在的支配与控制力量,即社会权力,这种“社会权力”具象化为自然技术中的经济权力、社会技术中的政治权力与身体规制技术中的生命权力。对这种社会权力的批判和规制既是马克思技术批判理论的核心旨趣,也是新时代中国特色社会主义所展现的新型现代性文明与人类解放图景:生命共同体导向的技术创新与技术使用代替资本利润导向的技术创新与技术使用;多元主体、平等互动的协作治理技术代替资本——劳动二元对立的阶级关系及科层化管理技术;以多元化需要、全面性发展能力为表征的生命技术代替人的全面性、自主性和在场性断裂的身体规制技术。

在科学技术化、技术社会化的趋势日益明显的今天,对技术使用的社会权力进行解剖和批判,有着很强的现实意义。从技术权力展现为自然技术中的经济权力、社会技术中的政治权力与身体规制技术中的生命权力的视角出发,对技术的权力分析不仅能进行传统宏观上的政治结构分析,亦能深入解剖微观上的人的存在方式分析。而当下的数字信息技术对经济权力、大数据技术对政治权力、人类增强技术对生命权力的影响日益显着。如何结合具体技术本身、在获得必要经验根据的基础之上,从技术权力展现与规制的视角,批判性地反思当代技术,乃是进一步深入研究的方向。

参考文献

[1]刘永谋.机器与统治--马克思科学技术论的权力之维[J].科学技术哲学研究,2012,(1):52-56.

[2]刘郦.技术与权力--对马克思技术观的两种解读[J].自然辩证法研究,2008,24(2):39-44.

[3]吴国盛.技术哲学经典读本[M].上海:上海交通大学出版社,2008,97.

[4]Foucault,M.Power/Knowledge[M].New York:Patheon,1980,88.

[5]杜小真.福柯集--求知之志[M].上海:上海远东出版社,1998,345.

[6]Rouse,J.Knowledge and Power:Toward a Political Philosophy of Science[M].New York:Cornell University Press,1989,187.

[7]Mitcham,C.,Casey,T.'Toward an Archeology of the Philosophy of Technology and Relations with Imaginative Literature'[A],Mark,L.,Schachterle,G.L.(Eds.)Literature and Technology[C],Bethehem:Lehigh University Press,1992,43-44.

[8]远德玉.技术是一个过程--略谈技术与技术史的研究[J].东北大学学报(社会科学版),2008,10(3):189-194.

[9] 马克思:机器、自然力和科学的应用[M].北京:人民出版社,1990,155.

[10]Kellner,D.'Feenberg’s Questioning Technology'[J].Theory,Culture&Society,2001,18(1):155-162.

[11]吴国盛.技术哲学讲演录[M].北京:中国人民大学出版社,2016,94.

[12]资本论[M].第一卷,北京:人民出版社,2004,487.

[13]王德峰.社会权力的性质与起源--一个历史唯物主义的分析[J].哲学研究,2008,(7):18-23.

[14]Gorz,A.Ecology as Politics[M].Boston:South End Press,1980,19.

[15] 约翰·福斯特.生态危机与资本主义[M].耿建新译,上海:上海译文出版社,2006,494.

[16]Kove1,J.The Enemy of Nature:The End of Capitalism or the End of the World?[M].London&New York:Zed Books Ltd,2002,125.

[17] 马克思恩格斯选集[M].第一卷,北京:人民出版社,1995,273.

[18]杨庆峰、王云霞.社会技术在马克思技术哲学中的地位[J].自然辨证法研究,2004,20(7):32-36.

[19]王庆丰.《资本论》中的生命政治[J].哲学研究,2018,(8):36-43.

[20]马克思恩格斯全集[M].第一卷,北京:人民出版社,2002,294.

[21]芬伯格.技术批判理论[M].韩连庆、曹观法译,北京:北京学出版社,2005,186.

[22]Mumford,L.The Myth of Machine:Techniques and Human Development[M].New York:Harcourt and World,1967,9.