1.引言

在我国,地方政府追求“大型工程”、“第一个”工程、“过度投资”的现象屡见不鲜。这些工程或投资一方面增加了地方投资、扩大了就业机会,但另一方面也造成资源的过度和不合理配置。很多学者指出,导致地方“过度投资”的一个主要原因是政府官员的提拔制度和考核指标,官员可以通过工程建设向上级部门展示绩效(周雪光,2005;Robinsonand Torvik, 2006)。我国总体而言,这种过度投资的现状如何?各省份之间存在哪些差异?

哪些因素会影响官员的“过度投资”行为?本文集中对一种特殊的基础设施建设工程——大坝建设进行分析,应用微观计量方法,对以上问题做出解答。

文献中此类研究多被归类为“政府决策的非经济效率性”分析。以往的学者对于政府决策的非效率性多集中在政府资源配置、政府政策制定等方面,对于政府公共投资的非效率性多通过成本效益方法对单个工程分别进行分析。但由于大型工程普遍存在“超预算”的现象,单独的个案分析很难准确描述出政府决策的“过度投资行为”。大坝工程为该方面的计量分析提供了便利:一方面大坝规模有着很明晰的衡量特征:大坝高度、宽度、水库容量、装机容量等,这使得不同大坝之间有相对可比性,能利用大量的大坝数据进行分析;另一方面,由于大坝对于地方政府来说是相对较大的基础设施工程,这对于分析大型基础设施决策与相应的经济、社会、政治因素的关系提供了可能性。

经济学认为:官员或者部门主导的公共决策都受相应的激励机制的影响,这在自下而上的系统中,体现为选民投票结果;而在自上而下的系统中,多体现为官员的任命或升迁。

在我国,尽管存在一系列官员绩效考核指标对官员进行评估,但由于考核指标系统的不完善、信息不对称等因素,地方还普遍存在为追求绩效而进行重复投资或者过度投资的现象,更严重的是出现了所谓“政绩工程”和“形象工程”等。一些学者将我国官员追求政绩工程的原因归结为:1、当前的干部晋升机制需要固定资产投资、工程项目上马;2、上下级信息不对称驱使官员以“资源密集型”工程发出政绩信号;3、同级政府官员的竞争使得地方官员需要依靠一些“独特”、“唯一”的工程来展示政绩(周雪光,2005;尚虎平,2007)。

本文中我们利用大坝的微观数据对以上的推论进行检验,尤其集中在大坝过度投资与信息透明程度、经济发展水平、同级政府竞争程度、所有制类型等的相关关系上。在具体数据分析中,我们使用了国际大坝协会(ICOLD)全球所有在册大坝信息。国内和国际数据的对比表明:中国的大坝高度很明显地呈现出小尾数现象,即高度个位数多为 0-5 的小尾数。由于大坝的高度多是由地理地质状况、工程设计等科学因素决定的,这种与国际平均水平相异的小尾数聚集现象反映出了大坝高度决策中的扭曲,尤其是人为因素导致的尾数分布扭曲。从国际平均水平看,大坝高度的尾数应该在 0-9 之间呈现一定分布,但中国大坝高度数据的小尾数集中分布表明,相对于一个小十位数大个位数高度(如 48 或 49 米)而言,大十位数小个位数大坝(如 50 或者 51 米)的数量更多。这可以被解释为决策者在大坝高度决策中,除了参考科学因素所决定的大坝相对高度外,更倾向于建设较高的大坝。

本文通过对这种数字扭曲现象的分析得出的结论是:越旧的大坝、商业目的越弱的水电坝、所有制归属权为地方的大坝,其数字扭曲的程度越严重。此外,地方媒体越不发达、本省内基础设施竞争越强的地方,出现大坝小尾数聚集的现象越明显。这些结果都与官员因绩效而进行“过度投资”的理论和实际案例分析一致。本文的研究对官员“过度投资”的行为分析,有助于我们理解中国官员激励机制、官员应对政绩考核的行为,并为制定一些控制“政绩工程”行为的政策有着指导意义。

2.官员激励与基础设施建设

文献中已经达成一种共识,即:官员的行为都是受相应的激励机制所引导的(Gibbons,1998; Maskin, 2004)。这里的激励机制既包括短期内官员的选民满意度,也包括中长期官员的被选举概率、官员的被提拔概率、官员政治生涯的总的效益指标等(Besley and Case,1995; Dewatripont el al,1999; Gersbach,2004;Alesina and Tabellini,2007;2008)。当然,这些具体激励指标的设定会受当地特定的经济、政治和社会背景影响。在西方自下而上的系统中,官员需要根据当地经济社会的特点,做出相应的最大化选民投票率的决策;而在我国,由于官员同时会受到上级和当地居民评估的约束,所以他们所面临的激励机制相对较复杂一些。

目前已经有很多文献对官员激励机制或者官员升迁制度进行分析,得出的结论是:经济增长、官员关系网络等对于官员升迁起着重要作用。Jia(2014)通过对地、市级官员的升迁结果分析,得出的结论是:污染越严重的地区,官员升迁得越快;另外,与上级官员联系较紧密的地区官员晋升也越快。总体而言,官员激励机制,即官员展示绩效的有效性,主要包括以下几个方面:1、官员的努力程度;2、官员的努力能转化为绩效的可能性(经济较发达地区的官员通过 GDP 来获得绩效的可能性越大);3、官员的绩效传达到上级政府的可能性,即政府间信息传递的透明度。

针对自上而下系统中官员可能面临的多个“评估人”以及上级对下级的任命情形,目前对其所做的理论研究多集中在“晋升锦标赛模型”以及官员的多任务模式下的激励机制上。“晋升锦标赛模型”认为:官员的提拔与否,不仅取决于官员自身的绩效表现,还取决于与同级官员相比的相对表现(Lazear and Rosen,1981;周黎安,2007)。在多层级的政府模式下,由于各级政府都面临晋升锦标赛的压力,从中央到地方,级别越低的官员面对晋升锦标赛的压力越大。此外,在上级任命与地方民众评估的多任务模式下,激励机制与官员行为等可能出现非效率性。其主要原因是官员需要向多个主体汇报,而在不同主体目标出现冲突时,激励机制将不再明晰,官员的行为可能产生非效率性(Dixit,1997; Alesina and Tabe llini,2007;2008)。

在我国,官员的激励机制主要基于官员绩效考核体制。目前我国的官员考核至少包括4 个体系:1、组织部门对官员的“德、能、勤、绩、廉”的考核;2、人事部门对公务员的常规考核;3、上级对口单位对下级的目标责任考核;4、对各级领导班子的综合目标责任制考核(陶然等,2010)。这 4 个体系除了各自的目标差异性外,还有一定的相通性,比如地方的经济增长、财政收入、招商引资等指标通常会列入第 1、3 和 4 类考核体系中。在对官员的不同指标考核中,学术界研究相对较深入的是经济增长对官员升迁的影响。Li 和Zhou(2005)利用 1979 到 1995 年的省级面板数据发现:经济增长对省级官员晋升有正面影响, Xu(2011)也得出相似的结论。陶然等(2010)在控制了地方经济增长与官员能力的内生性考虑后,并未发现省级层面的经济绩效对官员晋升的正面影响。

当然,促进经济增长的一个途径就是增加基础设施建设投资(王世磊、张军,2008)。Baiand Qian(2010)在分析了中国电力、高速路和火车道的建设后,得出的结论是:地方官员积极推进基础设施建设的一个重要原因,就是基础设施不仅能给当地带来财政收入、增加就业机会,还能有利于官员展示绩效。本文主要集中论述一种特殊的基础设施——大坝。

从科学角度上看,大坝高度规模取决于大坝的功能规划、设计规划、当地地理地质结构及建设成本等,比如一个 30 米左右的大坝与 40 米左右的大坝的地质需求环境有很大差异。但大坝的具体高度,尤其是大坝高度的个位数,也有可能受一些非科学地理因素的影响,比如某个地方适合建 39 或者 40 米高的大坝,此时大坝高度受人为因素影响(刘凤元,2008)的可能性就很大。

3.数据

3.1 全球大坝建设情况

本文主要使用了国际大坝协会(ICOLD)注册的所有大坝资料,涵盖了全球 143 个国家的 37605 座大坝。国际大坝协会对于大坝的定义是“高度大于 15 米或者高度介于 5-15之间且水库容量超过三百万立方米的大坝”。这些大坝的功能包括灌溉、发电、防洪、旅游、供水等。该数据库详细记录了大坝的高度、所在地、功能、所有制类型、库容、建成年份、发电量等。

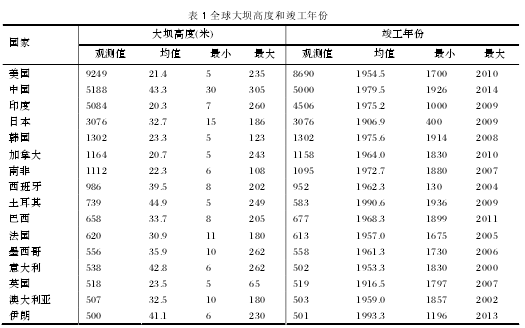

表 1 列出了在册的前几个国家的大坝的高度和建筑完工年份。全世界大坝多集中在美国、中国、印度、日本等国。因为国际大坝协会采取会员国自愿注册制度,各国注册的大坝规模并不尽相同。中国仅注册了所有高度在 30 米以上的大坝,日本仅注册了 15 米以上的大坝。表 1 也列出了在册大坝的完工年份。在册最早的大坝是公元 130 年古罗马人在西班牙普洛色皮纳完工的一座大坝。

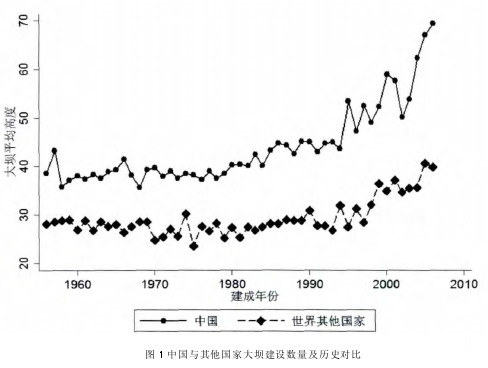

图1展示了1956-2006年间中国与其他国家大坝建设数量和历史对比。自1980年后,全世界大坝建设的数量不断下降,但大坝规模——即大坝高度却不断增大,中国在这段时间内的大坝建设也基本保持这个趋势,但“大坝数目减少、大坝高度增加”的趋势更为明显。中国大坝建设集中在 1970-1980 年间,在这段时期内,平均每年大约建成 200 座大坝。1980-1990 年间,中国大坝建设的数量急速下降,此后基本保持在每年完工 70-80 座大坝。所建大坝的平均高度从 1970 年前后的 40 米攀升到了 2000 年前后的 70 米。

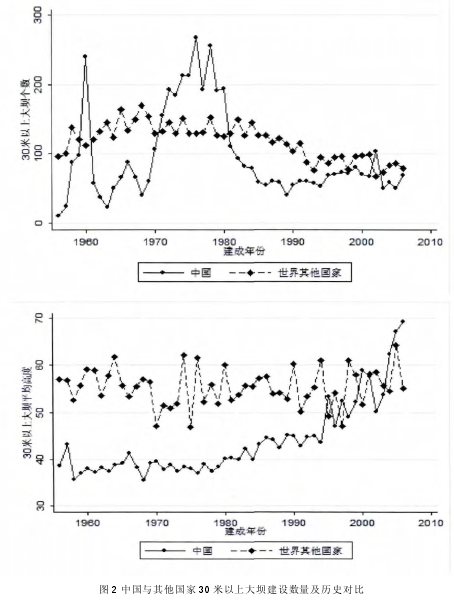

当然,值得注意的是:中国与世界其他国家大坝高度的对比,并不仅仅是因为所建大坝规模的差异,还因为中国和其他国家所注册大坝的标准不一致,中国仅注册了 30 米以上的大坝。为了便于比较,我们也分析了中国与世界其他国家在建设 30 米以上大坝的差异。图 2 比较了 1956-2000 年间中国与世界其他国家 30 米以上大坝的总数和平均高度。

在 1970-1980 年间,中国所建 30 米以上大坝的数量远远超过世界其他国家的总和,但近年来,尤其是 1995 年以来,中国与世界其他国家总和基本一致,即中国所建 30 米以上大坝的数量占到了全世界总量的 1/2。就所建大坝平均规模而言,自 1995 年以来,中国与世界其他国家的所建大坝规模基本保持一致,即平均大坝高度在 50-60 米之间。

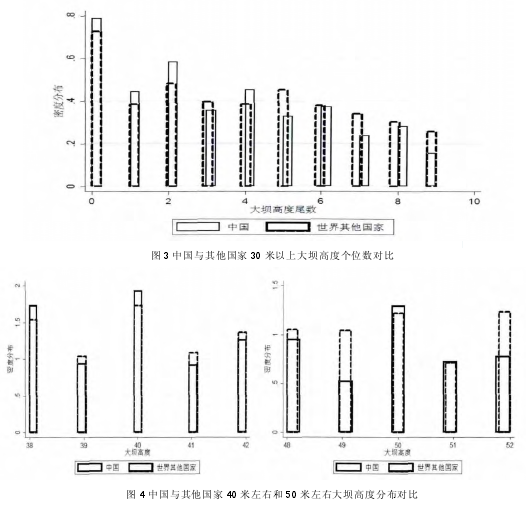

本文的分析重点不仅仅局限在大坝绝对高度规模的大小上,而且在于大坝高度数据的选择——尤其是大坝高度个位数的选择上。尽管地理位置、地质结构等自然因素会影响大坝总体规模,但地方或者大坝构建者有一定的自由度来决定大坝具体高度数字,比如是99 米还是 100 米的大坝。图 3 列出了中国与世界其他国家 1956-2006 年间所建 30 米以上大坝的高度个位数分布图,从中可以看出:中国大坝的高度个位数多集中在 0-5 的小个位数,而且在小个位数中的集中度远远大于世界其他国家总和;这种小个位数趋势在大坝高度十位数跳跃时尤为明显,如图 4。

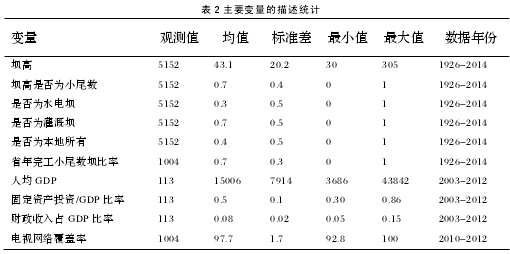

在以上数据的基础上,我们定义了一个新的变量——小个位数比率,即个位数为 0-5的大坝占所有相应大坝的比率,来反映大坝高度个位数向小个位数集聚的状态。图 5 反映了不同年份所建大坝的高度个位数分布状态。1980 年后高度个位数向小个位数聚集的比率相对变弱,但总体而言约有 70%的大坝的个位数都集中在 0-5 之间。图 6 画出了按照大坝高度汇总的大坝高度个位数比率变化,表明大坝高度个位数聚集在中间规模大坝中出现此外我们还使用了中国省级的经济、媒体、基础设施等数据,来反映各地区的经济、社会背景情况。其具体统计指标见表 2:

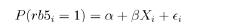

4.实证模型本文对于中国大坝数据采用的实证分析

分为大坝层次、省级层次两种。大坝层次的实证模型是对大坝的高度与一系列大坝相关的特征变量进行分析。本部分应用所有中国在册大坝,以大坝高度个位数是否小于 5 为因变量,考虑到因变量取值范围为 0 或 1,我们采用了以下 Probit 模型进行分析。

其中 rb5i是一个虚拟变量,如果大坝高度个位数不高于 5,rb5i=1,反之 rb5i=0。Xi代表一系列大坝相关的特征变量,包括大坝高度、主要功能、所有制和建成时间。

表 3 列出了 Probit 模型回归结果,在引入不同的自变量后,主要自变量的估计系数基本稳定。主要结果包括:1、大坝高度小尾数与完工年份显著负相关,即:较新的大坝,高度个位数向小尾数聚集的趋势比较弱,这与图 5 所展示的时间趋势保持一致。2、与其他类型水坝相比,水电坝的高度个位数相对较大;而灌溉坝的高度个位数显著较小。其中可以解释的原因包括水电坝多经过严格成本收益核算,其融资模式多包括市场机制,其决策的透明度比其他类型大坝要高。与之相反的是,以灌溉为主要功能的大坝多是地方公共物品,其决策透明度比水电坝要低一些,相对来说决策者有较大的自由度。3、与省级所有、国家所有和流域所有的大坝相比,所有权在本县的大坝的高度尾数显著更小,这与之前文献中地方主导的公共物品提供方面比较容易出现“追求政绩”行为。地方决策者在所有权属地方的大坝的决策过程中占较大的自主性。4、大坝高度尾数聚集程度与大坝高度的相关关系不显著。正如图 6 展示的大坝高度小尾数聚集度与大坝高度呈现倒 U 型曲线那样,虽然回归结果与曲线形状相似,但是估计系数并不显著。

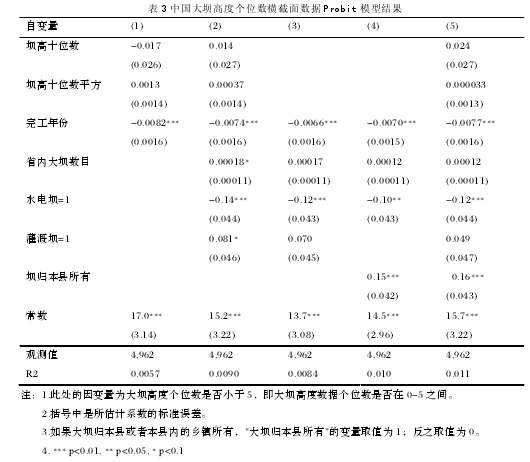

除了以上以大坝为单位,对大坝特征与大坝高度的相关分析外,我们还关心一个地区的社会、经济因素与大坝高度个位数选择的关系。所以,除了以上在大坝层级上的横截面数据分析外,我们还采用了省级的面板数据分析。因变量是省内各年竣工大坝中高度尾数小于 5 的大坝比率。因为因变量取值范围在 0-1 之间,所以我们采用如下 Probit 模型进行分析:

其中 Yγb5pt指省 在 t 年所建成大坝中高度个位数在 0-5 之间的大坝比率;Zpt代表一些省级变量特征,如 GDP、媒体覆盖率,固定资产投资等; 代表年度固定效应。由于经济数据和媒体覆盖率的数据时间段相对较短,为 2003-2012 年,本模型中并没有加入省级固定效应,而是引入了一些省级控制变量。

表 4 列出了面板数据回归结果,第(1)、(2)列表示引入各省份 2012 年 GDP 和电视覆盖率数据的自变量数据后的回归结果。结果显示:电视覆盖率越广的省份,小尾数高度的大坝的比率越小。这也验证了之前理论模型中关于媒体与官员激励机制的关系,媒体较发达的地区,官员可以通过其他方式展示绩效;而在媒体相对较落后的地区,官员展示“绩效”的其他途径较有限,转向“绩效工程”、“面子工程”的可能性就会更大。此外,本省内大坝数目系数的结果表明,本省内的大坝数量越多,小尾数大坝的比率就越大——这可以解释为相似的大坝工程越多时,决策者越有压力通过调整大坝高度尾数来展示“绩效”。

另外,考虑到一些政治、经济因素的动态影响,表 4 的(3)-(5)列显示了引入人均 GDP、财政收入占 GDP 比重、固定资产投资占 GDP 比重后的回归结果。结果表明,本省内大坝数量对大坝高度小尾数趋向仍旧显著,人均 GDP 与大坝高度的小尾数聚集并无显著相关关系,但财政收入占 GDP 的比率与大坝高度小尾数聚集呈显著负相关,这验证了之前的推论,即:在财政资源相对充足的省份,官员追求“政绩工程”的动力相对较低,因为他们的绩效能够通过财政收入体现出来。同时,地方固定资产投资总额占 GDP 的比率与大坝小尾数聚集并不显著相关,这与之前文献中的结论有一定矛盾,其可能的原因是:固定资产投资包括了本省内所有的投资类型,包括政府、企业和外商投资等,用其来衡量政府影响的固定资产投资,其中存在一定的衡量误差(measurement error)。

5.结论

在政治经济学领域,学者对于中国的“政绩工程”、“面子工程”现象关注度较高,但对其开展的定量研究很少,其中主要原因是对“政绩工程”的统计有限、范围界定比较困难。本文集中对一种可能的“政绩工程”现象——即大坝高度尾数的设定——进行了分析。

与其他国家的大坝统计相比,中国的大坝高度尾数更多地集中在 0-5 的小尾数,这在一定程度上可以被解释为决策者为了展示绩效,把大坝高度设定在一个较大的十位数上。尽管从科学角度考虑,大坝高度受经济、地理地质、功能设定等一系列因素的约束,但人为因素对大坝高度的微调方面还是有一定作用的。与世界平均水平相比,我国大坝明显地表现出小尾数的聚集现象。

本文利用计量分析方法对大坝的小尾数聚集现象进行分析,并分析了这种现象与一系列社会、经济因素的相关关系。研究发现:越旧的大坝、商业目的越弱的水电坝、所有制归属权为地方的大坝,其数字扭曲程度越严重。此外,地方媒体越不发达、本省内基础设施竞争越强的地方,出现大坝小尾数聚集的现象越明显。

如果我们用这种偏离国际平均分布的小尾数聚集现象来代表官员或者基础设施决策者的非效率决策行为的话,那么,本文的主要结果,解释了(1)在自上而下的行政体制下,官员是如何向上级展示自身的绩效的;(2)一些经济和社会因素是如何影响官员的“政绩工程”行为的。本文的结果还验证了文献中关于官员推动“政绩工程的”几点可能原因:(1)绩效由下而上传达的效率越高,官员通过“政绩工程”展示绩效的动力就越小;(2)在多个评估指标的体系中,在别的绩效展示途径受阻时,官员更倾向于寻求“政绩工程”;(3)地方政府间竞争越剧烈,官员寻求政绩工程的可能性就越大。

本文是首个利用数量指标对“政绩工程”及其影响因素进行分析的研究,该研究对于我们如何从政治经济学角度理解官员的追求“政绩工程”行为有所帮助。