一、前言

迁移是一种影响,这种影响源于目的语与已习得语之间的相似或相异。( Odlin,1989: 27) 同时,迁移亦是一种交际策略,即借用。( Corder,1982: 92)依据 Thomason 和 Kaufman( 1988: 37) 的观点,这种“跨语言影响”的迁移分为两类: 借用迁移( borrow-ing transfer,即目的语对已习得语的影响) 和基础迁移( substratum transfer,即已习得语对目的语的影响) 。从翻译研究的角度来看,迁移就是由于翻译语言与创作语言之间的相似或相异而产生的相互影响。这种影响以译者的母语和外语两种语言的知识经验为基础,以语言表现为手段,既是语言内容生成的过程,也是语言形式借用和创新的过程。鲁迅在翻译过程中,大量借用外语的表达形式,使其形成独特的翻译语言,并最终影响到他的创作语言。在此,我们以鲁迅的翻译语言对其创作语言的影响为例,探讨翻译过程中迁移对语言形式借用以及创新的作用。

二、翻译过程中的语言迁移

迁移理论通常研究跨语言影响,但事实上,语言迁移既包括不同语言间的迁移( interlingual trans-fer) ,也包括同一语言内的迁移 ( intralingual trans-fer) 。表现在翻译过程中,就是外语对其翻译语言的影响( 即语际迁移) 和译者的翻译语言对其创作语言的影响( 即语内迁移) 。前者为一般意义上的翻译现象,后者则是语言创作的借鉴和发展模式。

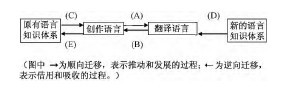

创作语言以原语知识体系为依托,是译者进行文学创作所使用的语言; 翻译语言则是译者进行文学翻译时所使用的语言,除了受原语知识体系影响之外,还会受到目的语知识体系的影响。因此,虽然创作语言和翻译语言同是译者使用的本族语,但与创作语言不同的是,翻译语言或多或少都会带有目的语语言的烙印: 在内容上反映了完全异族的历史文化、风情风貌和意识形态,在形式上则融入了目的语言的词汇、句法和写作风格( 参见下图) 。【图】

翻译过程中,创作语言和翻译语言并不是孤立存在、互不相关的: 创作语言是翻译语言的基础和前提( 顺向迁移 A) ,翻译语言反过来又会影响和丰富创作语言( 逆向迁移 B) 。从迁移理论来看,如果要使知识习得后能保持下去,就要有一个连续迁移的过程,只有连续不断地把新知识作为后继意义学习的固定点( anchorage) ,才能使新习得知识保持下去。同样,在翻译过程中,要使新的表达方式融入到原有语言中来,也必须经过一个连续迁移的过程。

从目的语吸收的新的词语和表达方式刚开始还只是机械的重复和照搬,必须反复借用才能成为译者翻译语言中比较稳定的形式( 逆向迁移 D) ,然后译者的创作就可以分享这种稳定性,借此获得新的创作形式( 逆向迁移 B) ,并最终为原语大众所接受才能真正融入到原语知识体系中来( 逆向迁移 E) 。从 D到 B 再到 E 的连续逆向迁移过程其实就是一个借用过程,是吸收外来语言形式以丰富自身语言的过程。这种过程就如 Kellerman( 1987:3) 所述,是“那些导致一种语言成分与另一种语言相结合的过程”。

三、鲁迅的翻译语言对创作语言的影响

鲁迅是一位伟大的文学家,但同时也是一位执着的翻译家。鲁迅的翻译作品数量与他一生中的全部着作数量大致相等( 吴钧,2009: 13) 。在他看来,“翻译与创作,应该一同提倡,决不可压抑了一面,使创作成了一时的骄子,反因容纵而脆弱起来。”“注重翻译,以作借鉴,其实也就是促进和鼓励着创作。”①在鲁迅的小说创作过程中,语言的变化痕迹非常明显,这在很大程度上源于翻译的影响。以下我们从五个方面加以分析说明。

3. 1 叙述对话语序的变化

在文言文和旧白话文小说中,叙述对话基本上都是把所说的话放在说话人之后,但在西方小说中,则刚好相反。鲁迅早期的创作作品 ( 如《怀旧》1911、《狂人日记》1918、《孔乙己》1919 等) 都是沿用传统的对话叙述模式。但是从 1920 年翻译尼采的《察拉图斯忒拉的序言》,鲁迅开始借用西方叙述对话的表达式。如:“圣者住在树林里做什么呢?”察拉图斯忒拉问。“我为什么,”圣者说,“要走到树林和荒地里?这岂不是,因为我太爱人了么? ……”受此影响,这种西方叙述对话模式在鲁迅较早的白话文小说的创作中相继开始出现,如:“癞皮狗,你骂谁?”王胡轻蔑的抬起眼来说。( 《阿 Q 正传》1922)“也许有罢,———我想。”我于是吞吞吐吐的说。( 《祝福》1924)这样的结构在鲁迅早期的创作作品中还只是下意识模仿借用。但随着译作不断增加,这种表达式在鲁迅的创作小说中出现得越来越频繁,到《长明灯》( 1925) 时,几乎所有的叙述对话模式都改用了西式的。见以下图表:【表1】

3. 2 句子的延长

汉语多短句,即使有长句,也常会用标点隔开;而西方国家的语言多长句,喜欢用多个修饰语。受翻译语言影响,鲁迅中期的小说( 如《祝福》1924、《伤逝》1925 等) 句子的长度比前期的( 如《怀旧》1911、《狂人日记》1918 等) 要长。为了更加清楚地说明这一点,我们按时间顺序截取各个阶段的有代表性的几篇创作小说中的前 1000 个字,看这 1000个字中有多少个短句。短句越少,说明句子的平均长度越长。从上面表格可以看出,同样的篇幅,短句数量在逐渐减少,《伤逝》的短句数量甚至比文言文《怀旧》少了三分之一。句子延长,最明显地表现为句中定语的增加,偶尔也会受到宾语延长的影响。受西方语言习惯和直译的影响,鲁迅的译作中多个定语叠加的现象很常见,如:察拉图斯忒拉来到接着树林的,最近的市集的时候,……( 《察拉图斯忒拉的序言》1920)在一个门后面响着在医生是听惯的,单调的,垂死的人的断续的呻吟,这音响却使他轻松了; ( 《医生》1921)在鲁迅翻译了大量的短篇小说和童话故事之后,他的创作中也开始出现这种三个或三个以上定语叠加的现象,而且越来越频繁,如:那地方叫平桥村,是一个离海不远,极偏僻的,临河的小村庄。( 《社戏》1922)她又带了窗外的半枯的槐树的新叶来,使我看见,还有挂在铁似的老干上的一房一房的紫白色的藤花。( 《伤逝》1925)句子延长在一定程度上增强了语言的表达性,弥补了传统汉语语体单调,只长于叙事,不善于说理和抒情的缺陷,使得描绘更加细致生动。

3. 3 联结词的增加和新兴的联结词法

中文是意合语言,英语、德语、俄语等属于形合语言。一般说来,汉语中的联结词的使用频率比西语低,而且有些联结词在之前的古文和文言文中都没有出现过,可以说联结词的大量运用是白话文后“欧化”的结果。鲁迅作为提倡白话文和“欧化”的先驱者之一,其创作语言在联结词的使用上明显受到了翻译语言的影响。例如,德语中的介词“in”,“auf”“wenn”在汉语中并没有与之对应的词语,翻译中,鲁迅便用原本是动词的“在”、“当”去抵用,如:但到他在他后面只剩了一步的时候,便出现可怕的事,…( 《察拉图斯忒拉的序言》1920)这瞬间他忽然想起了,怎样的当他还在学生时候,为着一件要事必须住一家人家去,…… ( 《医生》1921)受翻译语言的影响,鲁迅在创作中也开始运用起这些联结词。如:每当这些时候,她往往自言自语的说,“她现在不知道怎么样了?”( 《祝福》1924)他还在孩子的时候,最喜欢爬上桑树去偷桑椹吃,……( 高老夫子》1925)另外,在翻译的影响下,中文中原有的联结词有了新的用法,比如“和”、“或”。当三个或三个以上的人或事物联结在一起的时候,按汉语的老办法,是先把他们或它们分为两类或三类,然后把连词插入这两类或三类的中间。由于西洋语法的影响,渐渐地把连词限定在最后两个人或两件事物的中间( 王力,2005: 332) 。动词和形容词的联结也是如此。在鲁迅的翻译作品中,这种西洋语法现象随处可见,如:我用唱,笑,哭和吟以赞美神,赞美我的神。( 《察拉图斯忒拉的序言》1920)这时从地窖子到屋顶室都填满了脏的,病的,肚饿的和烂醉的 人们的大杂居宅里发散的恶臭。( 《工人绥惠略夫》1922)受翻译影响,鲁迅小说创作中有意无意地模仿了这种西洋语法,并且自然熟练地运用到了他的创作当中,如:这使赵太爷很失望,气愤而且担心。( 《阿 Q 正传》1922)我只记得那时以前的十几天,曾经很仔细地研究过表示的态度,排列过措辞的先后,以及倘或遭了拒绝以后的情形。( 《伤逝》1925)

3. 4 主语使用频率的增加

印欧语法中,每一个句子必须有一个主语,这在一定程度上增强了文章的语法逻辑性和语言的严谨性。从鲁迅的翻译作品中可以看出,主语的使用频率很高,并不像传统汉语那样经常省略主语。

鲁迅早期的翻译,尽管使用的是文言文,但主语的使用仍然是大多依照外语的习惯,若是按照文言文的表达习惯,下句中标有下划线的词语可以因承说习惯而省略掉。

此绅士如何之善人欤! 渠如何之善人欤! 余未知有若斯之善人者,然余未曾遇渠,余未尝识渠。( 《哀尘》1903)受外语主语运用的影响,鲁迅后来的创作语言中省略主语的用法明显减少。如( 括号内可省) :老屋离我愈远了; 故乡的山水也渐渐远离了我,但我却并不感到怎样的留恋。( 我) 只是觉得( 我)四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷; 那西瓜地上的银项圈的小英雄的影像,( 我) 本来十分清楚,现在却忽地模糊了,又使我非常的悲哀。 ( 《故乡》1921)为方便说明这一变化,我们随机抽取鲁迅不同时代的创作作品,取正文中前 20 个句子,统计省略主语或无主语的频率。【表3】

3. 5 西式标点符号的输入

标点符号是句法的一个重要组成部分,它对句式的选择和变化有着直接的制约作用。在翻译过程中,鲁迅“重点输入了汉语前所未有的省略号( …)和破折号( —) ”( 李寄,2008: 156) ,并进行了创造性的使用。鲁迅早在《域外小说集》( 1909) 的译文中就首次输入了破折号,如:而为之对者又独———幽默也。( 《默》1909)众可千人,中之出自志———如我———者仅三四。

( 《四日》1909)但鲁迅直到《狂人日记》( 1918) 才在创作语言中开始使用破折号,而且仅用了四次,但是在随后的创作小说中破折号的使用就变得频繁起来。如:有的却还吃,———也同虫子一样,有的变了鱼鸟猴子,一直变到人。( 《狂人日记》1918)吃下去吧,———病便好了。( 《药》1919)“奇怪。———子君,你怎么今天这样儿了?”我忍不住问。( 《伤逝》1925)除破折号以外,鲁迅还在翻译《域外小说集》的过程中大量引入了省略号,“以表语不尽,或语中缀。”

②如:“便是这磁针……方向何尝误呢! ”( 《地底旅行》1906)似闻 …… 不 然,否,诚 也! ———人 语 声 也。( 《四日》1909)省略号在后来鲁迅的小说创作中被大量借用,如:狮子似的凶心,兔子的怯弱,狐狸的狡猾……( 《狂人日记》1918)“窃书不能算偷……窃书! ……读书人的事,能算偷么?”( 《孔乙己》1919)通过翻译语言中破折号和省略号的习得与强化,鲁迅在小说创作中大量使用了这两种传统汉语里从来没有的标点符号,为小说增色不少。

四、结语

语言迁移源于十九世纪对语言接触( languagecontact) 和语言混合( language mixing) 的研究,是探讨语际乃至语内不同因素相互影响的一门理论。翻译作为语言接触和语言混合最重要的手段,无疑是语言迁移理论研究的主要课题。分析翻译语言对创作语言的影响,可以更加清楚地把握翻译在民族语言变化中的作用,同时也有助于了解民族语言发展的历史脉络。

参考文献:

[1] 鲁迅. 鲁迅全集[M]. 北京: 人民文学出版社,2005.

[2] 鲁迅. 鲁迅着译编年全集[M]. 北京: 人民出版社,2009.

[3] 李寄. 鲁迅传统汉语翻译文体论[M]. 上海: 上海译文出版社,2008.

[4] 王力. 汉语语法史[M]. 北京: 商务印书馆,2005.[5] 吴钧. 鲁迅翻译文学研究[M]. 山东:齐鲁书社,2009