摘 要: [目的]了解家庭对医生的信任度影响因素, 从而为改善家庭对医生的信任、改善医患关系、提高医患信任以及家庭医生的推广提供参考。[方法]利用中国家庭追踪调查数据, 主要使用tobit回归建立信任模型, 探索家庭对医生的信任度影响因素。[结果]家庭对医生的信任度存在城乡差异 (t=-5. 78, P <0. 0001) , 城镇家庭对医生的信任度更低;家庭人均年收入对数越高, 家庭对医生的信任度越低 (t=-2. 16, P=0. 0309) ;家庭对本地政府官员 (t=29. 82, P <0. 0001) 、父母 (t=5. 74, P <0. 0001) 、邻居 (t=13. 21, P <0. 0001) 的信任越高, 家庭对医生信任度越高。家庭认为电视、手机作为信息来源渠道的重要性越高, 家庭对医生的信任度越低。[结论]家庭对医生的信任背后的社会因素复杂, 家庭对医生的信任由政府信任主导, 又具有鲜明的熟人社会特征, 电视和手机在宣传和舆论引导中的作用应予以重视。

关键词: 信任; 家庭; 医生; 医患关系;

Abstract: Objective To understand the influencing factors of family's trust in doctors so as to provide some references for improving family's trust in doctors, doctor-patient relationship, enhancing doctor-patient trust and promoting family doctors. Methods This paper used the data of Chinese family tracking survey ( CFPS) , mainly used tobit regression to establish trust model, and explored the influencing factors of family's trust in doctors. Results There were differences between urban and rural areas in family's trust in doctors ( t =-5. 78, P < 0. 0001) , urban families had lower trust in doctors. The higher the logarithm of family's per capita annual income, the lower the family's trust in doctors ( t =-2. 16, P = 0. 0309) . The higher the family's trust in officers of local government ( t = 29. 82, P < 0. 0001) , parents ( t = 5. 74, P < 0. 0001) and neighbors ( t = 13. 21, P < 0. 0001) , the higher the family's trust in doctors. The higher the importance of TV and mobile phones as information sources, the lower the family's trust in doctors. Conclusions The social factors behind the family's trust in doctors are complex. Family's trust in doctors is dominated by government trust and has distinct social characteristics of acquaintances. The role of TV and mobile phone in propaganda and public opinion guidance should be paid attention to.

Keyword: trust; family; doctor; doctor-patient relationship;

近年来, 中国在经济改革上取得了显着成果, 公众的健康素养和医学知识却没有与其达到同等水平。医患双方信息不对称, 患者对疾病的认知有限或有误, 都让患者对于医生疾病治疗方案的决策缺乏信任。患者对医生信任不足, 进一步加剧了医患关系的恶化。2016年5月25日, 国家卫计委发布了《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》, 要求进一步加快推进家庭医生签约服务。在这一背景下, 家庭对医生的信任度尤为重要。了解家庭对医生的信任现状、探索家庭对医生信任度的影响因素, 既能分析家庭对医生的信任模式, 又能为提高家庭对医生的信任度、改善医患关系和家庭医生推广提供参考。既往研究尚无以家庭为单位进行对医生信任度的研究, 而医患信任的研究主要聚焦于医方因素, 如医疗机构级别、医生沟通能力等, 忽略了信任本身的信任机制, 对社会影响因素的探讨较少, 仅有较少学者关注了普遍信任与政府信任, 却很少研究深入剖析它们与医患信任的关系[1];媒介等信息渠道在医患信任中的角色, 已经受到部分学者的关注, 但主要为评述类研究, 而定量研究较少[2], 尚无研究讨论这些因素究竟如何影响家庭对医生的信任, 故本文主要针对家庭这一单位对医生的信任的社会影响因素进行探讨。

1、 研究假设

在既往研究基础上, 本文提出以下研究假设:

1.1、 假设1:城镇与乡村家庭对医生的信任度存在差异

城镇与乡村在发展规划, 社会氛围上都有所不同, 熟人社会的信任模式在乡镇更为显着。乡镇的医疗条件, 医疗水平往往落后于城镇, 城乡的家庭的就医期望也存在着一定差异。杨佳等[3]的研究表明, 城镇患者对医患信任得分高于乡村患者;而王喆等[4]的研究表明, 乡镇卫生院的医患关系较好, 相对而言优于城市医患关系;池上新等[5]的研究表明, 居民对医生的信任存在较大的城乡差异, 城镇低于乡村。家庭对医生的信任是否也存在城乡差异, 乡村与城镇孰高孰低, 这需要进一步的分析。

1.2、 假设2:家庭对医生的信任度受到亲邻信任、普通信任、政府信任的共同影响

信任分为普遍信任与特殊信任, 韦伯与福山[6,7]认为, 中国人信任模式是以血缘为根基的, 对亲属信任, 但对亲属以外的人不信任, 难以形成普遍信任。普遍信任表示某个人对社会上大多数人的信任, 如对陌生人的信任。在社会分工不发达的传统背景下, 熟人社会发挥着较大的作用, 亲友与血缘是一切交流活动的重要纽带。长期以来, 我国的普通民众对医生的印象主要来源于熟人讲述就医经历, 亲邻推荐熟识的医生, 因而在对医生的信任机制中, 对亲人、邻居的信任是不能回避的重要成分。随着现代社会的发展, 我国的信任模式也在渐渐转变, 由熟人社会迈入陌生人社会[8]。在陌生人社会中, 亲缘已经无法成为有效的社会约束工具, 国家的行政体系的约束作用日益增强。对政府官员的信任反映的是政府信任, 而政府信任越高, 对特定群体的信任也应增加。有理由进行猜想, 家庭对医生这一特定群体的信任, 也建立在亲邻信任、普遍信任、政府信任的基础上。

1.3 、假设3:家庭对医生的信任度受到不同媒介作为信息来源渠道的重要性影响

媒介使用对信任的影响, 主流的观点是媒体对信任的抑郁论, 如胡荣等[2]的研究结论表明, 居民的媒介使用行为对政府信任产生了一定的影响, 新兴媒体的使用显着降低了居民对政府的信任。而张泽洪等[9]的研究再次表明, 除了传统媒介电视使用会提高医患信任与广播使用会提高社会信任外, 其它媒介的使用都降低了医患信任与社会信任。传统媒介对医患信任的影响力要高于对社会信任的影响力。而家庭对医生的信任中, 家庭对不同媒介作为信息来源渠道的重要程度打分反映的就是对不同媒介的重视。有理由假设家庭对医生的信任度同样受到不同媒介作为信息来源渠道的重要程度的影响。

2 、对象和方法

2.1、 研究对象与数据来源

本研究所用数据全部基于质量较高的微观调查资料, 由北京大学“985”项目资助、北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查 (CFPS) 2016年的数据。考虑到各省地理状况、生活习惯、文化上的差异, 最终选择东北地区, 即黑龙江、吉林、辽宁3个省的家庭作为研究对象, 删除城乡分类为缺失的样本。

2.2、 变量的度量与界定

研究的因变量是家庭对医生群体的信任程度, 通过CFPS成人问卷、少儿问卷中的共有问题:“你/您对医生的信任程度能打几分?”的得分 (从非常不信任到非常信任, 0~10分) 来进行计算, 使用家庭所有回答该问题的成员对医生信任度的均值作为家庭对医生的信任度。

文中涉及的变量:

(1) 城乡:使用CFPS 2016数据库中的城乡分类, 即基于国家统计局资料的城乡分类。城镇是指在我国市镇建制和行政区划的基础上, 经本规定划定的城市和镇。乡村包括集镇和农村, 即城镇以外的地区。

(2) 家庭人均年收入对数:使用CFPS 2016家庭问卷的问题“过去12个月, 包括经营性收入、工资性收入、财产性收入、政府的补助补贴或他人的经济支持等, 您家各项收入加在一起的总收入有多少元?”取对数。

(3) 对父母的信任度 (作为亲邻信任的主要度量指标之一) :使用CFPS 2016成人、儿少问卷中的共有问题“你/您对父母的信任程度能打几分?”的得分, 计算家庭成员得分均值。

(4) 对邻居的信任度 (作为亲邻信任的主要度量指标之一) :使用CFPS 2016成人、儿少问卷中的共有问题“你/您对邻居的信任程度能打几分?”的得分计算家庭成员得分均值。

(5) 对陌生人的信任度 (作为普遍信任的主要度量指标) :使用CFPS 2016成人、儿少问卷中的共有问题“你/您对陌生人的信任程度能打几分?”的得分, 计算家庭成员得分均值。

(6) 对本地政府官员的信任度 (作为政府信任的主要度量指标) :使用CFPS 2016成人、儿少问卷中的共有问题“你/您对本地政府官员的信任程度能打几分?”的得分计算家庭成员得分均值。

(5) 电视作为信息渠道的重要性:使用CFPS2016成人、儿少问卷中的共有问题“电视对你/您获取信息的重要性?”的得分计算家庭成员得分均值。

(6) 互联网作为信息渠道的重要性:使用CFPS2016成人、儿少问卷中的共有问题“互联网对你/您获取信息的重要性?”的得分计算家庭成员得分均值。

(7) 报纸、期刊杂志作为信息渠道的重要性:使用CFPS 2016成人、儿少问卷中的共有问题“报纸、期刊杂志对你/您获取信息的重要性?”的得分计算家庭成员得分均值。

(8) 广播作为信息渠道的重要性:使用CFPS2016成人、儿少问卷中的共有问题“广播对你/您获取信息的重要性?”的得分计算家庭成员得分均值。

(9) 手机短信作为信息渠道的重要性:使用CF-PS 2016成人、儿少问卷中的共有问题“手机短信对你/您获取信息的重要性?”的得分计算家庭成员得分均值。

(10) 他人转告作为信息渠道的重要性:使用CFPS 2016成人、儿少问卷中的共有问题“他人转告对你/您获取信息的重要性?”的得分计算家庭成员得分均值。

(11) 就医条件满意度:使用CFPS 2016成人问卷的问题“您对看病点的整体就医条件满意度” (就诊医疗机构的整体条件, 指医、药、就诊、住院等条件, 也包括求医的路程远近, 交通便利程度) , 为了方便解读结果, 将指标做了同向处理, 处理后1~5表示由非常不满意到满意。

(12) 看病点医疗水平:使用CFPS 2016成人问卷的问题“您认为看病点的医疗水平是”, 为了方便解读结果, 将指标做了同向处理, 处理后1~5表示由很不好到很好。

2.3、 统计方法

由于研究样本>1500, 使用均值、标准差进行简单的描述, 在单因素分析、多因素分析部分, 由于被解释变量y (家庭对医生的信任度) 是以受限制的方式被观测到的, 并且信任度最低值为0, 故使用下界为0的tobit回归模型较为合适。

3、 结果

3.1、 一般资料描述统计

去除缺失的观测, 东北地区共计2018个家庭对医生的信任度做出了回答。总体来看, 东北地区家庭对医生的信任度不高, 但也尚未构成医患信任的严重危机。信任度小于等于5的家庭占27.35%, 大部分家庭依然对医生存在一定程度的信任。

家庭对于不同群体的信任存在差异 (F=161.37, P<0.0001) , 对医生的信任度与对邻居的信任度较为接近, 分别为6.51和6.52。对陌生人的信任度最低, 均值仅为1.74;仅有2.53%的家庭对陌生人的信任度在5分以上;对本地政府官员的信任度较低, 37.40%的家庭对本地政府官员的信任度在5分以上;对父母的信任度极高, 均值为9.62;98.56%的家庭对父母的信任度在5分以上;家庭对医生的信任度不高, 但高于对本地政府官员与陌生人的信任度, 远低于父母的信任度, 详见表1。

家庭获取信息的渠道按重要程度从高到低依次是电视、互联网、他人转告、手机短信、报纸期刊、广播。显而易见, 东北地区家庭使用电视、互联网、手机获取信息渠道的重要程度更高, 而传统媒体如报纸期刊、广播等的重要性体现并不明显。值得关注的是, 他人转告的重要程度不止超过了报纸期刊、广播传统媒体, 还高于手机短信, 其他变量信息详见表1。

表1 东北地区家庭主要变量描述统计

3.2 单因素分析

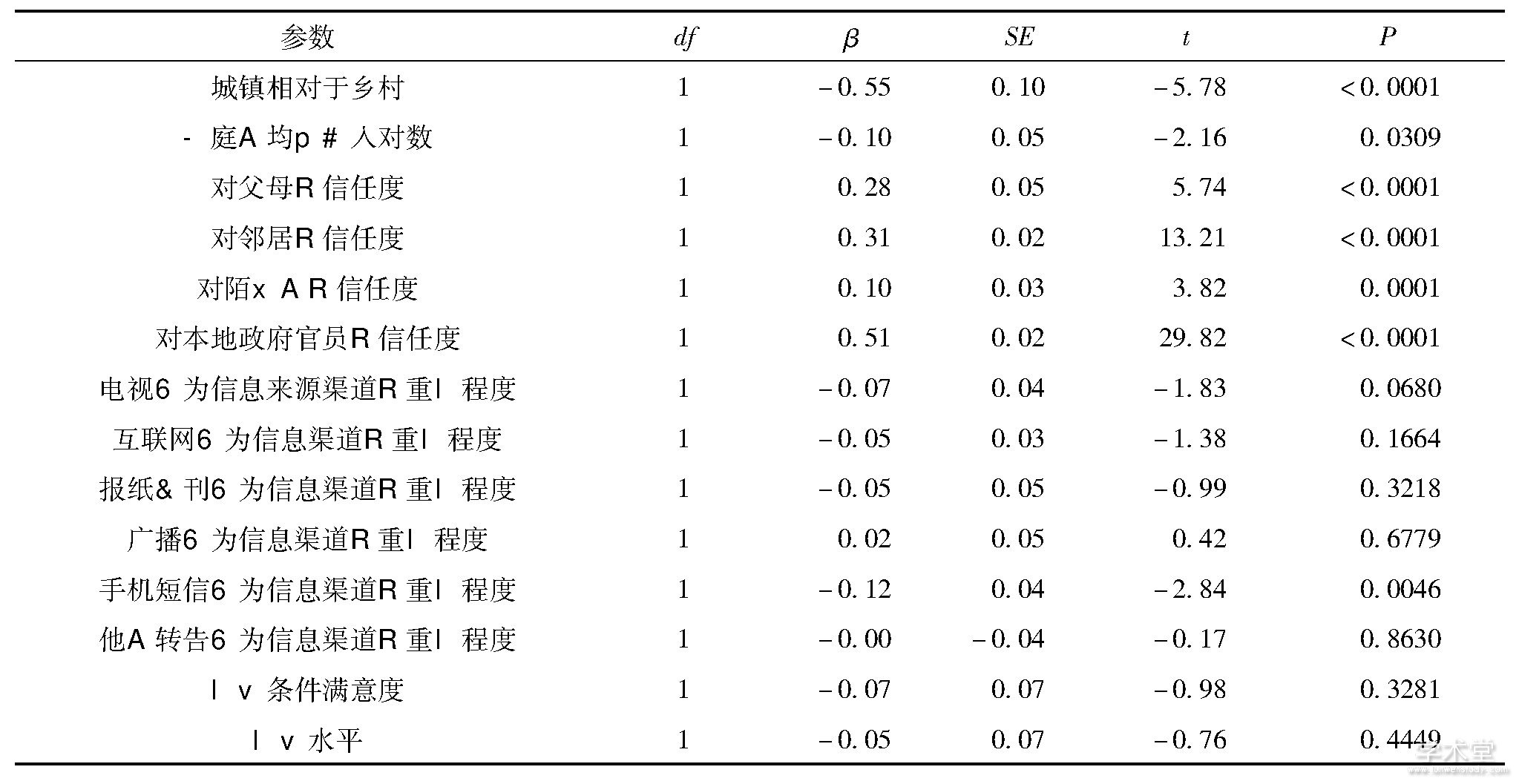

为了更好的验证假设, 建立了如下的家庭对医生信任度的影响因素模型:首先对单个因素逐个进行建模, 结果见表2。

表2 家庭对医生信任度的影响因素单变量分析结果

在以上因素中, 家庭对父母、邻居、陌生人、本地政府官员的信任间接反映家庭对医生信任在机制上的构成要素, 城乡分类的影响和家庭人均年收入对数作为控制变量, 将加入随后的多变量分析进行进一步探讨。

乡村家庭对医生的信任度 (x=6.84, s=2.06) 高于城镇家庭 (x=6.29, s=2.07) , 家庭对医生的信任度受到城镇家庭相对于乡村 (t=-5.78, P<0.0001) 的负向影响 (见表1, 表2) , 假说1得到初步验证。此外, 家庭对医生的信任度还受家庭人均年收入对数 (t=-2.16, P=0.0309) 的负向影响, 该变量应在后续的多因素分析予以控制。

家庭对医生的信任度受到家庭对父母的信任度 (t=5.74, P<0.0001) 、对邻居的信任度 (t=13.21, P<0.0001) 、对陌生人的信任度 (t=3.82, P=0.0001) 、对本地政府官员的信任度 (t=29.82, P<0.0001) 以上4个变量的正向影响, 假设2得到初步验证。

家庭对医生信任度受到手机短信作为信息的重要程度 (t=-2.84, P=0.0046) 的负向影响, 在一定程度上是对假设3提及的媒体抑郁论的部分验证。家庭认为电视作为信息来源渠道的重要程度 (t=-1.83, P=0.0680) , 由于P值接近0.05, 尚不能确定家庭对医生的信任度是否受其负向影响。而家庭认为报纸期刊 (t=-0.99, P=0.3218) 、广播 (t=0.42, P=0.6779) 作为信息来源渠道的重要程度, 他人转告 (t=-0.17, P=0.8630) 作为信息来源渠道的重要程度, 家庭对看病地点医疗条件的满意度 (t=-0.98, P=0.3281) 和家庭认为看病地点的医疗水平不具有统计学意义 (t=-0.76, P=0.4449) 。这5个变量不再引入随后的分析。可以认为, 传统媒体如报纸、期刊、广播作为信息来源渠道的重要程度并没有提高或降低家庭对医生的信任。此外, 互联网作为信息渠道的重要程度在家庭对医生的信任上表现亦不显着 (t=-1.38, P=0.1664) 。

3.3 、多因素分析

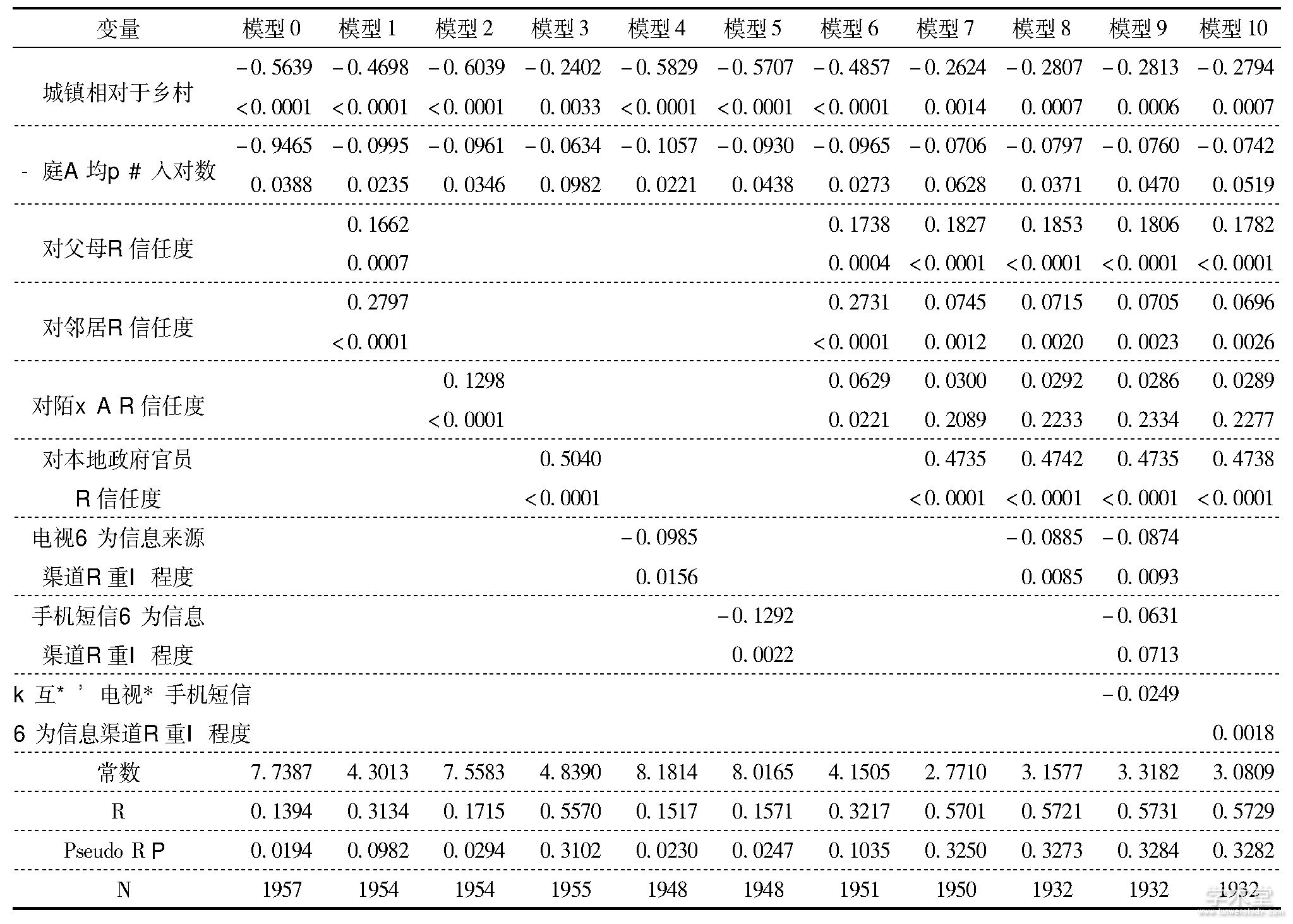

为了进一步验证4个研究假设, 在多因素分析中, 主要探讨家庭对医生的信任度如何受到家庭对父母/邻居/陌生人/本地政府官员的信任度、城乡分类、家庭人均年收入对数、家庭认为电视作为信息来源渠道的重要程度、家庭认为手机短信作为信息来源渠道的重要程度的影响, 结果见表3。

表3 家庭对医生信任度影响因素多因素分析

注:每个变量对应两行, 第一行为回归系数, 第二行为P值。

3.3.1 、家庭对医生的信任受城乡差异、家庭人均年收入的影响

城乡分类在家庭对医生的信任度在控制了其他变量的模型中均表现出负向的影响, P值均小于0.05, 回归系数均小于0, 详见表2。模型0表现为, 在控制家庭人均年收入时, 城镇家庭对医生信任依然低于乡村家庭。假设1得到进一步验证。而作为控制变量的家庭人均年收入对数在模型0、1、2、4、5、6、8、9中, P值均小于0.05, 回归系数均小于0, 即控制其他变量时, 随着家庭人均年收入对数的增加, 家庭对医生的信任度降低。而在模型3中, 即城乡分类和家庭对本地政府官员的信任度一定时, 尚不能认为家庭对医生的信任度受家庭人均年收入对数的影响 (P=0.0982) 。

3.3.2、 家庭对医生的信任受家庭对本地政府官员、父母、邻居信任影响

家庭对父母的信任, 家庭对邻居的信任在模型1, 以及控制了其他变量的6、7、8、9中均表现出积极的正向作用, P值均小于0.01, 详见表3。而家庭对陌生人的信任在模型1、模型6中有意义, 表现为正向的作用, 但在控制了家庭对本地政府官员的信任度的模型7、8、9中P值>0.05, 可能是由于该变量的变化对于模型的解释程度较低所致。家庭对本地政府官员的信任度在模型3, 以及控制了其他变量的7、8、9中均表现出显着的正向影响, P值均小于0.0001。在众多变量中, 其回归系数最高, 也最为稳定, 在0.5上下波动。假设2得到部分验证。政府信任、亲邻信任作用显着, 但家庭对陌生人的信任在模型中表现不佳, 说明目前的家庭对医生的信任模式, 依然符合熟人社会的特点, 以政府信任和亲邻信任为主导, 普通信任不高, 作用不显着。

3.3.3、 电视、手机短信的重要性影响家庭对医生的信任

家庭认为电视作为信息渠道来源的重要程度在单因素分析时, P=0.0680, 控制了城乡分类和家庭人均年收入后, 在模型4中P值均小于0.05, 在模型8、9中, P值小于0.01;回归系数均小于0, 可以认为, 控制了其他因素时, 家庭认为电视作为信息渠道来源的重要程度越高, 家庭对医生的信任度越低。而家庭认为手机短信作为信息渠道来源的重要程度在单因素分析时P=0.0046, 控制了城乡分类和家庭人均年收入后, 在模型5中依然表现为负向作用, 回归系数稳定在-0.12, 即家庭认为手机短信作为信息渠道来源的重要程度越高, 家庭对医生的信任度越低。但在控制了家庭认为电视作为信息渠道来源的重要程度的模型9中, 家庭认为手机短信作为信息渠道来源的重要程度P值>0.05。说明手机短信作为信息渠道来源的重要程度与电视作为信息渠道来源的重要程度存在共线性, 可能放大了对信任的作用。因此, 模型10在模型7的基础上引入交互项, 交互项具有意义P=0.0018, 回归系数=-0.0249, 而R-square相较于模型8增加 (R-square=0.3282) , 信息损失较小又避免了变量间的自相关。电视与手机短信这两个重要的信息来源媒介, 在家庭对医生的信任度中具有一定程度的影响, 可以认为假设3部分成立。在控制了城乡, 家庭人均年收入, 家庭对父母、邻居、陌生人、本地政府官员的信任后, 家庭认为电视、手机短信作为信来源渠道的重要性依然影响家庭对医生的信任度。而在单因素分析中, 传统媒体如报纸、期刊、广播作为信息来源渠道的重要程度并没有提高或降低家庭对医生的信任。此外, 互联网作为信息渠道的重要程度在家庭对医生的信任上表现亦不显着。

3.3.4、 小结

综上所述, 可以认为城乡分类、家庭人均年收入在一定程度上影响了家庭对医生的信任, 乡村家庭对医生的信任度高于城镇。而对本地政府官员的信任度是家庭对医生信任的重要影响因素, 即家庭对医生的信任由政府信任主导。不难看出, 在控制了城乡分类与家庭人均年收入的家庭对医生的信任模型中, 家庭对本地政府官员的信任、对父母的信任、对邻居的信任是主要的解释变量, 模型6 R-square为0.3250。而相比之下, 信息来源渠道因素 (家庭认为电视作为信息渠道来源的重要程度, 手机短信作为信息来源渠道的重要程度) 在模型7、8、9、10中, 相较于模型6, R-square增加不大, 但家庭对医生的信任在控制其他因素后, 依然随着对二者的重视而降低。

4、 讨论与建议

4.1、 城乡差异, 经济收入背后的社会因素复杂

在单变量分析以及多变量分析的全部模型中, 家庭对医生的信任存在城乡差异, 城镇在医疗资源上更有优势, 但城镇家庭对医生的信任度低于乡村家庭。家庭人均年收入对数的家庭人均年收入对数反映的是经济状况, 家庭人均年收入越高的家庭对医生的信任度越低。高泰等[10]的研究也表明, 人均年收入越高, 政府信任越低。城乡以及经济状况背后的因素除了资源分布的不均衡[11], 就医期望的差异[12], 还有可能与市场化进程有关。Ziqian等[13]的研究表明, 尽管经济改革促进了经济增长, 但也降低了信任, 市场化水平越高的省份, 居民的信任表现越低。此外, R9zer J J等[14]学者对多个国家研究, 提及了收入不平等对健康以及政府信任的影响。国内学者针对收入不平等与政府信任也进行了研究, 相较于低收入群体与高收入群体, 收入不平等对中产阶层政府信任的负向影响更加强烈[15]。而家庭对医生信任降低的深层原因可能是受市场化进程带来的一些不良影响, 以及中国严重的贫富差距。改善家庭对医生的信任从宏观层面来讲, 应当提高中产阶级的政府信任, 改善资源分配的不公平, 以及缩小贫富差距。

4.2、 家庭对医生的信任由政府信任主导, 熟人社会特征鲜明

在单变量分析以及模型1、2、3、6中, 分别表明了家庭对医生的信任受家庭对父母的信任度、对邻居的信任度、对本地政府官员的信任度的正向影响, 控制了城乡分类以及经济状况后, 这3项因素依然具有意义。这也反映了我国东北地区家庭对医生的信任建立在亲邻信任和政府信任的基础上。参考模型6中各变量的回归系数, 可以看出在这3项要素中, 占主导的是家庭对本地政府官员的信任度, 即政府信任。家庭对陌生人的信任度整体很低, 即普遍信任低下, 东北地区家庭的信任模式具有鲜明的熟人社会特征, 但也在向陌生人社会的信任模式过渡。改善家庭对医生的信任应该努力提升家庭对陌生人的信任与政府信任。

4.3 、电视与手机短信的宣传作用应予以重视

在单变量分析以及模型4、5、7、8、9、10中, 可以看出家庭认为这两种媒介在信息渠道来源的重要程度越高, 家庭对医生的信任越低。这需要引起重视, 根本原因是否在于二者在舆论引导上对于家庭对医生的信任具有负面作用。目前来看, 改善家庭对医生的信任要应该重视电视等媒介, 避免出现如纱布门、直肠门等媒体为博关注的失实报道[16], 增加对医生群体的正面宣传, 积极进行健康教育, 通过电视、手机短信等方式积极宣传家庭医生签约的便利之处, 对于一些不规范的医疗机构, 有关部门也应及时进行查处公告, 避免医患关系恶化。

4.4 、医疗环境满意度、医疗水平、传统媒体影响不显着

金玉芳[17]等的研究表明, 环境是消费者建立信任的重要因素。而近些年来关于医患信任的研究中, 也有少量研究提及医疗水平。董屹等[18]的研究表明, 对医疗机构水平及医生技术能力是患者对医生信任的重要考量。而张溪婷[19]等也认为, 技术水平与服务能力是医患信任的主要影响因素, 家庭对医生的信任度也应受到医疗条件满意度, 医疗水平的正向影响。既往研究虽然有一些研究关注医疗环境满意度、医疗水平对医患信任的影响, 但本文不能证实家庭对医生的信任受这2个因素的影响。本文的分析结果亦不能证实家庭认为报纸、期刊、广播、互联网作为信息渠道来源的重要程度能提高或降低家庭对医生的信任, 在这方面仍需要进一步的探索。

参考文献

[1]任学丽.社会信任模式变迁视阈下的医患信任困境及出路[J].南京医科大学学报:社会科学版, 2018, (3) :176-181.

[2]胡荣, 庄思薇.媒介使用对中国城乡居民政府信任的影响[J].东南学术, 2017, (1) :94-111.

[3]杨佳, 吕兆丰, 王晓燕, 等.北京城乡医患信任水平比较研究[J].中国医院管理, 2015, (7) :44-47.

[4]王喆, 彭迎春.京郊乡镇卫生院医患关系与医患信任现状及影响因素分析[J].中华全科医学, 2018, (10) :1690-1693.

[5]池上新, 陈诚.社会资本有利于城乡居民对医生的信任吗?——基于CGSS2012数据的实证研究[J].人文杂志, 2018, (1) :112-121.

[6] 冀军.人际信任与家庭收入、职业特征间关系的实证研究——基于成都市大样本社会调查[D].成都:西南交通大学, 2012.

[7]董才生.偏见与新的回应——中国社会信任状况的制度分析[J].社会科学战线, 2004, (4) :253-256.

[8]王建民.转型时期中国社会的关系维持——从“熟人信任”到“制度信任”[J].甘肃社会科学, 2005, (6) :165-168.

[9]张泽洪, 熊晶晶, 吴素雄.媒介使用对医患信任与社会信任的影响比较分析[J].新闻界, 2017, (6) :68-76.

[10]高泰.地位不一致对政府信任的影响[D].上海:上海社会科学院, 2017.

[11]简文清.卫生资源配置失衡对居民健康的影响:基于城乡和区域视角[J].中国卫生经济, 2016, (8) :55-57.

[12]OLIVER R L.A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions[J].Journal of Marketing Research, 1980, 17 (4) :460-469.

[13]XIN ZIQIANG, XIN SUFEI.Marketization Process Predicts Trust Decline in China[J].Journal of Economic Psychology, 2017, (7) :120-129.

[14]ROZER J J, VOLKER B.Does Income Inequality have Lasting Effects on Health and Trust?[J].Social Science&Medicine, 2015, (11) :37-45.

[15]刘一伟.收入不平等对地方政府信任的影响及其机制分析[J].探索, 2018, (2) :38-47.

[16]陈露瑶, 杨丽妲, 孙同波, 等.医疗纠纷网络媒体报道的伦理失范及其对策探讨[J].中国医学伦理学, 2017, (11) :1366-1369.

[17]金玉芳, 董大海.消费者信任影响因素实证研究——基于过程的观点[J].管理世界, 2004, (7) :93-99.

[18]董屹, 王晨, 李娜, 等.卫生政策对北京市三级医院医患信任的影响分析[J].中国医院, 2016, (10) :52-55.

[19]张溪婷, 王晓燕, 彭迎春, 等.基于村民视角的村级医患信任现状及影响因素探讨[J].中国医学伦理学, 2015, (3) :349-352.