摘 要: 考察中国集体主义文化下青少年自尊与主观幸福感的关系及调节变量对其关系的影响,可为提升我国青少年的心理健康水平提供理论依据。通过对知网、万方数据库、中国优秀硕博学位论文和维普期刊网等数据库的检索,得到48项符合纳入标准的独立研究,样本总量29162人,采用CMA 2.0进行主效应和调节效应的检验,得出如下结论:我国青少年自尊与主观幸福感之间为中等程度的相关(r=0.293,95%CI为[0.222,0.361]),主观幸福感量表类型以及被试年龄阶段的对二者关系的调节作用不显着,年代以及地域的调节作用显着。这说明中国集体主义文化下青少年自尊与主观幸福感为中等程度相关,两者关系受到年代和地域的调节。

关键词: 青少年; 主观幸福感; 自尊; Meta分析; 调节效应;

主观幸福感是个体根据自己设定的标准对其生活质量的总体性评估[1],较高水平的主观幸福感与良好的人际关系、积极的生活态度、较多的社会支持、较低的愤怒和抑郁以及更好的心理健康状况有关[2]。作为主观幸福感最有力的预测因素之一,自尊与主观幸福感的认知成分紧密相连,对个体自我的发展也具有重大的影响,关系着青少年的人格发展与心理健康水平[3]。自尊与主观幸福感的高相关性在西方个体主义文化中已经被重复证实,但不具有跨文化的普遍性,在集体主义文化下,两者的相关系数并不高[4]。个体主义文化强调自我的独立、自由和独特性等,集体主义文化则更重视和谐与关系等;因此在集体主义文化中,行为不再仅仅由个体的思想和情感所决定,导致与自尊有关的一些情感在影响主观幸福感时显得不再那么重要[5],而且中国人更将谦虚视为传统美德,所以低自尊在这种文化背景下有其适用性,且并不一定意味着低主观幸福感。

目前西方有关个体主义和集体主义的跨文化研究结果一致认为,中国是集体主义文化的典型代表,但这一结论引起了一些国内学者的质疑[6]。西方价值观的大量涌入,使中国社会成为传统与现代价值观并存的多元价值观社会,尤其是在各种文化冲击和交融中成长的中国青少年,兼具集体主义文化下的依存自我和个体主义文化下的独立自我[7]。因而本研究将目光聚集在青少年这一阶段,希望通过Meta分析,进而科学全面地合并青少年自尊与主观幸福感以往的研究数据,为学校、家庭和社会提供相关的理论依据。

一、资料来源与方法

(一)文献检索与纳入

文献的数据来源主要为知网、万方数据库、中国优秀硕博学位论文和维普期刊网等,对国内2000年1月到2018年12月有关青少年主观幸福感和自尊的相关论文进行检索。关键词包括“主观幸福感”“自尊”“青少年”“儿童”“初中生”和“高中生”等。而后对文献进行纳入与排除,纳入标准为:其一,同时使用了主观幸福感量表与自尊量表,并至少在文献中报告了一个量表的维度或总分与另一个量表的维度或总分的相关系数;其二,被试为青少年,排除大学生等成人被试以及精神病患者等异常群体的被试;其三,文献中报告了样本量;其四,各篇文献的样本不同;其五,非综述类且原始数据完整的文献。

(二)文献特征编码

由两名作者将符合纳入标准的文献按照研究特征分别进行独立编码,其中包括作者、出版年份、期刊类型、被试群体的类型、样本量、相关系数、主观幸福感和自尊量表以及地域等,进行核对并对不一致之处进行讨论。每个独立样本的效应值仅编码一次,如果一篇文献包含多个独立研究,则进行多次编码,如果是纵向研究,只取前测数据;同时,为了保证效应值的独立性,不同类型效应值的数据仅使用一次。

(三)统计分析

使用Excel对文献进行前期的整理和编码,然后使用CMA 2.0(Comprehensive Meta Analysis2.0)分析相应的统计量。选择Q检验和I2统计量检验研究间的同质性,采用随机效应模型,将相关系数r作为效应值,然后通过Fisher Z转换,将r转换成Z值,然后通过加权平均数将Z转换为相关系数,这样就可以得到总体效应值ρ。对出版偏倚的检验采用漏斗图(Funnel Plot)、失安全系数(Failsafe Number,Nfs)、等级相关测验(Rank Correlation Test)、回归截距(Regression Intercept)和剪补法(Trim and Fill)等。

二、结果

(一)文献检索结果

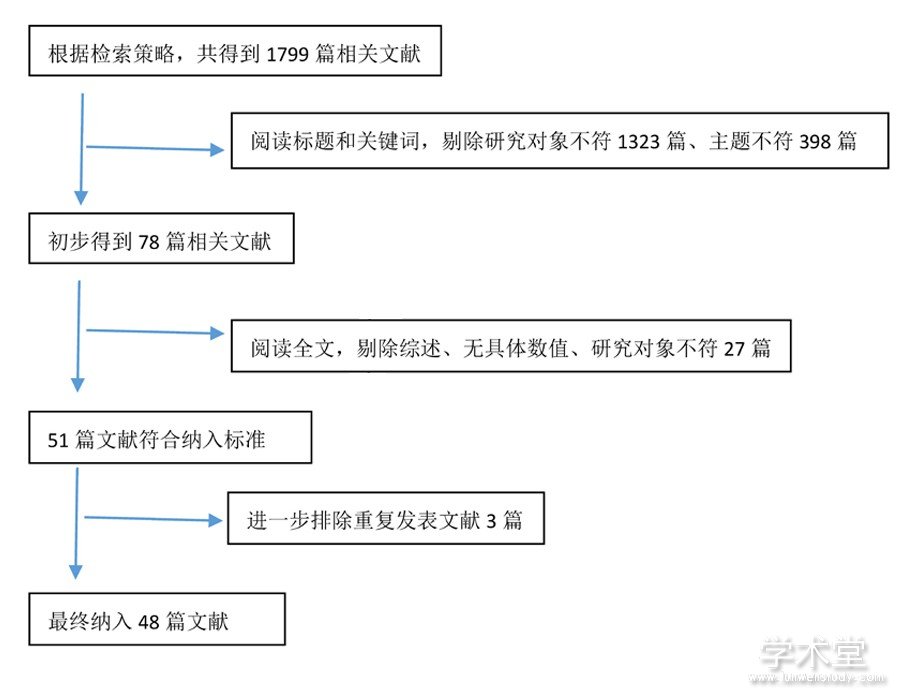

共检索到相关文献1799篇,经过反复剔除后,共有48篇文献被纳入,文献筛选流程见图1。其中普通期刊论文10篇,核心期刊论文11篇,学位论文16篇,共48个独立研究,样本共29162人。

(二)发表偏倚检验

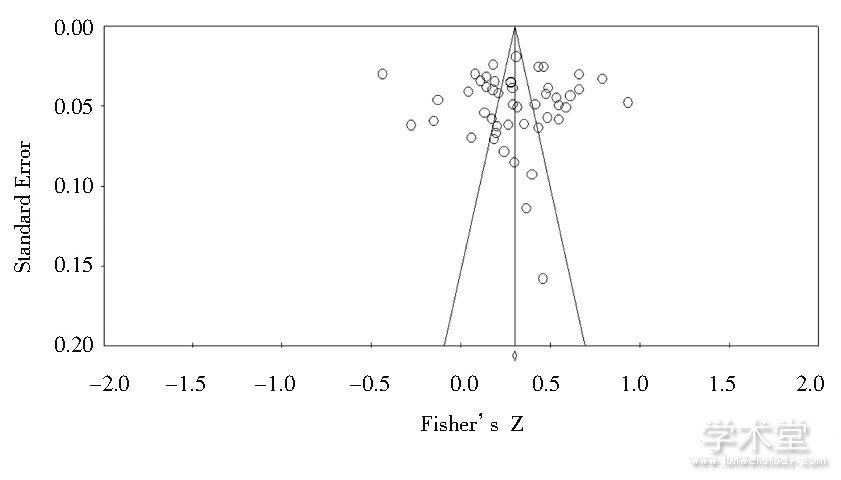

为检验是否存在发表偏倚,首先采用了漏斗图法进行检验,结果见图2。可以观察到,几乎所有研究都靠近漏斗图的顶端,且比较均匀地分布在两侧,说明存在发表偏倚的可能性较小。由于漏斗图主观性较强,后续又进行了更为精确的检验。

失安全系数Nfs=8638,远远大于临界值5k+10(k指符合纳入标准的独立研究个数)[8];等级相关测验中,真效应Tau=0.01(P=0.47),Tau值不显着;回归截距法中,截距Intercept为0.177(P=0.47);剪补法中,基于实际研究得到的观察点的Fisher’s Z尺度下的效应值估计为0.29,加入填补点后估计的效应值为0.21,尽管存在变化,但调节估计与原估计非常相近。综上所述,本Meta分析不存在出版偏倚。

图1 文献筛选流程

图2 文献发表偏倚情况

(三)Meta分析结果

1.主效应检验

采用随机效应模型从整体上检验48项独立研究中青少年自尊与主观幸福感的关系,样本量总共为29162。自尊与主观幸福感的相关为0.293(P<0.01),为中等程度的相关。95%的置信区间为[0.222,0.361],不包括0,说明偶然因素对效应值产生影响的几率不大,自尊与主观幸福感之间存在着较为稳定的关系。

2.年代的调节效应分析

对于年代这类连续变量,将其与效应值直接求相关,如果二者相关显着,则说明年代效应显着。由计算结果可知,两者(n=48)之间的相关为0.358(P<0.05),故年代效应显着,是青少年自尊与主观幸福感关系的调节变量。

3.主观幸福感量表类型的调节效应分析

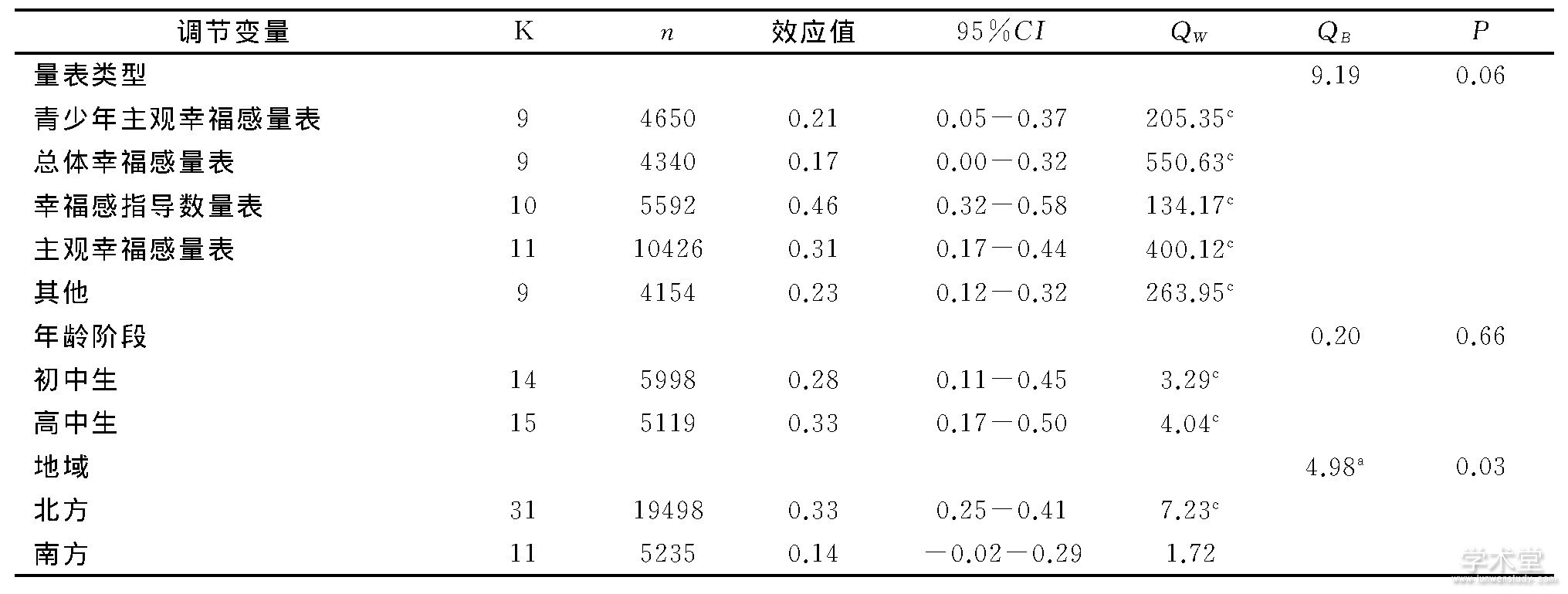

根据测量主观幸福感所使用的量表,将48个独立研究分为了5类,结果见表1。QB=9.188(P>0.05),使用不同量表的研究间不存在差异,即量表类型的调节效应不显着。

表1 研究特征对自尊与主观幸福感的调节效应

注:k表示独立样本的数量;CI表示置信区间;QW表示组内同质性系数;QB表示组间同质性系数;P为组间同质性系数显着性水平;aP<0.05,b P<0.01,c P<0.001

4.被试年龄阶段的调节效应分析

依据被试的学龄阶段,将被试分为小学、初中和高中三个阶段,小学阶段的独立研究仅有1项,无法纳入Meta分析,还有18项研究的被试无法具体划分到三个阶段,也没有纳入Meta分析。结果显示,初中生和高中生之间不存在差异(QB=0.199,P>0.05),说明年龄阶段对青少年自尊与主观幸福感关系的调节效应不显着。

5.地域的调节效应分析

马欣然、任孝鹏和徐江通过调查发现,除了少数经过南北方分界线的城市在客观标准上存在争议外,中国大众对南北方城市划分上的主观感知经验与客观标准基本一致[9]。根据他们制定的南北方划分标准,得到11个南方地域和31个北方地域的独立研究。有8项研究未提供地域信息,没有纳入分析。表1的结果说明,地域对自尊与主观幸福感之间的关系具有显着的调节作用(QB=4.981,P<0.05),北方青少年自尊与主观幸福感之间的关系更强(r北=0.333,r南=0.137)。

三、讨论

(一)青少年主观幸福感与自尊的关系

研究结果表明青少年主观幸福感与自尊之间为中等程度的相关,且关系较为稳定;同时,研究结果还证实,西方研究中得到的自尊与主观幸福感之间的高相关并不具有跨文化的普适性,中国青少年的自尊与主观幸福感为中等程度的相关。

自尊是个体对自己积极的主观判断和概括性评价,自尊的社会计量器理论假设自尊是人际关系好坏的内在体现[10],较好的人际关系则会带来更多的社会支持与主观幸福感。高自尊也有助于个体应对消极事件带来的不良后果[11],即高自尊的压力缓冲模型(stress-buffering model of high self-esteem)。高自尊个体在面对问题时,更多的是采用问题解决策略,往往对事件的发展持积极的态度,较少关注社会比较与期望,更重视自己的感受,因此较少受外界的影响。相较之下,低自尊个体面对消极事件时较多选择逃避和退缩,面对失败时更关注消极的后果,容易导致自我怀疑[12],因此低自尊个体更有可能感受到压力和恐惧,导致较低的生活满意度和积极情感以及较高的消极情感,因此自尊越高主观幸福感越强。

但也有研究发现,追求高自尊的过程可能会减弱个体的自我调控能力,追求目标的失败会导致诸如愧疚和愤怒等不良情绪的产生,会有更多的防御性行为,甚至是攻击、暴力行为等[13],对虚假自尊的过分追求还会影响人们的正常生活。综上,在学校和家庭教育中,应正确引导青少年学生群体合理、适度地提升自尊水平,要在真实、可靠、稳定与一致的基础上提升学生的自尊,而不是一味地追求高自尊。不以完美个体的标准、或者达到别人的期望为参照,避免对自我进行过度肯定与美化,使青少年建立积极、稳定的自我概念,避免脆弱型高自尊的产生[14]。安全型自尊水平的提高可以使青少年体验到安全的自我价值感,进而提升主观幸福感。

(二)调节效应

由数据分析结果可知,使用不同的主观幸福感量表,不会对自尊与主观幸福感的关系造成影响。原因可能是尽管主观幸福感的测量采用了多种不同的量表,但总体上来看分为两种:多维主观幸福感量表与单维主观幸福感量表。其中多维量表大多包含两个部分:生活满意度和情感平衡;单维量表则是其中之一。虽然单维量表的稳定性不如多维,但本Meta分析中主要使用的都属于多维量表,使用其他类型量表的9项独立研究,样本量也达到了4154人,属于大样本,因此主观幸福感量表类型对自尊与主观幸福感的关系没有调节作用。

被试年龄阶段的调节分析结果显示,初中生和高中生之间不存在显着的差异,但高中生自尊与主观幸福感的相关高于初中生。这说明两者的相关随着时间有所增加,但并不显着;尽管如此,在推广这一结果时也要小心和谨慎,因为两者的关系仍然受到年代和地域的调节。

年代代表了某一特定时期的社会环境,见证了历史和文化的变迁。一项针对20世纪50年代到20世纪90年代不同年代出生的中国人的纵向研究表明,中国人的独立型价值观存在代际差异,呈逐渐增强的趋势[15]。个体主义的形成是一个渐变而非突变的过程,长期的代际变迁会对同一种文化内部的不同代人产生影响,而且特定时期内的文化变化也会对个体的认知和行为产生影响[16]。本Meta分析选取的文章发表时间为2000~2018年,这正是我国刚步入21世纪,社会、经济和文化快速发展、转型和进步的时期,此时的中国社会无论在综合国力、社会进步还是国民经济增长等方面,都发生了翻天覆地的变化,这些社会变迁导致国民的文化价值观发生了相应的改变。而且随着全球化不断推进,集体主义文化背景下的中国人在成长的过程中,受到多种文化的影响,因此同一文化中个体的价值观也是相对不同的。尤其是在各种文化冲击和交融中成长的中国青少年,更多地成为双元文化取向者[17]。

不同年代下成长的个体,会带有不同社会文化环境的烙印,不同社会文化对某种特定心理需求的重视程度也不同,这种差异来源于文化对自我与他人界限的定义[18]。自尊需要来源于独立自我对积极自我特质、属性和能力的追求,拥有独立自我的个体更重视自我内部特质的展示,因此强调建构独立自我的个体主义文化中,高自尊意味着高积极情感,与主观幸福感有密切的联系;相依自我则通过不断地改善自我、增强社会参与等来融入群体并维持相容与和谐,故而持相依自我的个体更重视与他人和所属团体的关系[19],所以注重建构依存自我的集体主义文化中,个体通过与他人的和谐相处来获得主观幸福感[7]。感受到某些情绪的可取性与适当性在不同的文化中也是有所不同的,在西方个体主义文化中,与自尊有关的诸如自豪、兴奋等积极情绪的表达会受到关注和鼓励,而在集体主义文化中,这些情绪的表达可能会损害社会和谐因而不被鼓励和接纳,更合宜的情绪是诸如喜悦和喜爱等,控制情绪适宜性的社会规范可能会影响特定情绪体验的频率和强度[20],进而影响幸福感的水平。综上,自尊与主观幸福感的关系在个体主义文化中会具有更强的相关性,因而个体主义逐渐增强的中国青少年,自尊与主观幸福感的关系会随着年代的变迁而呈现出更高的相关性,所以年代在青少年自尊与主观幸福感的相关关系中具有显着的调节作用。

不同文化、不同国家之间的个体主义存在差异,同一文化或者同一国家内部由于地理位置、文化和宗教等方面的差异,个体主义的程度也会表现出地域差异[16]。王德福[21]的研究发现在有着悠远宗族制度历史的中国南方,更加注重合作与关系的维系,特别是以父系血缘关系为基础形成的关系纽带,合作时更为有效,成本也更低。所以相较于北方,南方人有着更强的集体主义观念。马欣然等[9]发现南方人更加清楚朋友与陌生人之间的边界,原因可能是以儒家文化为代表的集体主义文化在不断南迁的过程中,对南方地区产生了更为强烈的影响。由前文可知,更强的个体主义,意味着自尊与主观幸福感之间更强的相关性,本研究对地域的调节分析与前人的研究结果一致,中国南方青少年和北方青少年在自尊与主观幸福感的关系上存在差异,北方青少年在两者的相关性上更强。

综上,青少年自尊与主观幸福感的关系随着年代的变化而不断增强,北方青少年自尊与主观幸福感的相关性更强,说明随着时间的发展,自尊对主观幸福感的预测度加强。因此,对于大部分时间在校学习、自我正在不断发展的青少年来说,学校可以开展与自尊和主观幸福感有关的讲座或团体心理辅导,同时加强正确价值观的引导,提升学生对自我价值的认同,使其建立安全型的高自尊。学校也可以多与家长联系,给家长普及相应的提升和维护孩子自尊的方法及正确的抚养观,使青少年学生在学校和家庭共同育人的环境中得到成长与进步。同时对集体主义得分较高的南方青少年,除了较高的安全型自尊,与他人和谐的人际关系也较为重要,这也需要学校和父母共同的努力,为学生营造良好的学习、交友和家庭氛围。

(三)研究不足与展望

本研究存在以下几个局限:首先,越来越多的实证研究支持自尊是由价值观和胜任力两个成分所构成[22],而Rosenberg编制的量表仅测量了价值观这一维度,所以能否全面的评估个体的自尊仍值得商榷;其次,Rosenberg的自尊量表是用于描述并测量西方个体主义文化下经过充分的启蒙并已经建立了自我意识的个体的自尊,但中国人注重关系自我,并没有建立完全意义上的自我意识,故Rosenberg的自尊量表不一定能准确地得出中国人自尊的全貌;最后,本研究没有对自尊与主观幸福感之间的调节或中介变量进行分析,未来研究可以分析两个变量间的内在作用机制,为学校和家庭教育有针对性地提升心理健康提供更为具体的理论依据。

参考文献

[1] Diener E.Subjective Well-Being[J].Psychological bulletin,1984(3).

[2]李忠臣,王康,刘晓敏,李贵成,翟渊涛,张茜,潘芳.青少年人际宽恕与心理健康:愤怒和主观幸福感的多重中介作用[J].中国临床心理学杂志,2018(5).

[3] 臧宏运,郑德伟,郎芳,刘军,张增国,朱丽娜.有留守经历大学生自我效能感自尊在领悟社会支持和心理健康间的中介作用[J].中国学校卫生,2018(9).

[4] Diener E,Diener M.Cross-Cultural Correlates of Life Satisfaction and Self-Ssteem[J].J Pers Soc Psychol,1995(4).

[5] 吴明霞.30年来西方关于主观幸福感的理论发展[J].心理科学进展,2000(4).

[6]杨中芳.如何理解中国人:文化与个人论文集[M].重庆:重庆大学出版社,2009.

[7]许慧霞,叶科.大学生自我建构与主观幸福感[J].当代青年研究,2010(6).

[8] Rosenthal R.The File Drawer Problem and Tolerance for Null Results[J].Psychological Bulletin,1979(3).

[9]马欣然,任孝鹏,徐江.中国人集体主义的南北方差异及其文化动力[J].心理科学进展,2016(10).

[10]张林,李元元.自尊社会计量器理论的研究述评[J].心理科学进展,2009(4).

[11]Zeigler-Hill V,Li H,Masri J,et al.Self-Esteem Instability and Academic Outcomes in American and Chinese College Students[J].Journal of Research in Personality,2013(5).

[12] Paradise A W,Kernis M H.Self-Esteem and Psychological WellBeing:Lmplications of Fragile Self-Esteem[J].Journal of Social and Clinical Psychology,2002(4).

[13]金莹,卢宁.自尊异质性研究进展[J].中国临床心理学杂志,2012(5).

[14]张丽华,曹杏田.脆弱型高自尊研究:源起、现状与展望[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2017(6).

[15] 苏红.1950s-1990s中国人独立性的代际变迁[A].中国心理学会.心理学与创新能力提升——第十六届全国心理学学术会议论文集[C].中国心理学会,2013.

[16]苏红,任孝鹏.个体主义的地区差异和代际变迁[J].心理科学进展,2014(6).

[17]陈玲丽.“中国人是集体主义的吗”:争议、分歧与解决[J].求索,2017(6).

[18]沙晶莹,张向葵.中国大学生自尊变迁的横断历史研究:1993-2013[J].心理科学进展,2016(11).

[19] Ford B Q,Dmitrieva J O,Heller D,et al.Culture Shapes Whether the Pursuit of Happiness Predicts Higher or Lower Well-Being[J].Journal of Experimental Psychology:General,2015(6).

[20] Diener M L.Adults Desires for Childrens Emotions Across 48Countries[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2004(35).

[21]王德福.南北方村落的生成与性质差异[J].西南石油大学学报(社会科学版),2011(6).

[22]Mruk C J.Defining Self-Esteem as a Relationship Between Competence and Worthiness:How a Two-Factor Approach Integrates the Cognitive and Affective Dimensions of SelfEsteem[J].Polish Psychological Bulletin,2013(2).