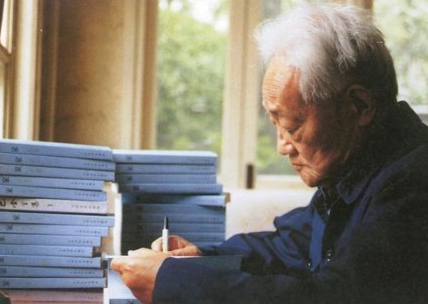

巴金生于1904年,是我国现代文学史上一位文学泰斗.在他的众多作品中,多数的散文以及小说作品以描写家庭生活为主,或是反映各阶层人民的苦难和反抗斗争,带有强烈的自传性,用贴近身边生活的素材来控诉社会现状,表现现代社会发展的历史进程。下面是搜索整理的巴金毕业论文6篇,供大家参考阅读。

巴金毕业论文第一篇:从《利娜》看巴金文学写作的发生

摘要:中篇小说《利娜》是巴金对有关欧美虚无党人着述阅读和接受的“副产品”,是根据多个前文本改作而成的。巴金借由对利娜这一异国女子形象的重塑,向真诚而勇于奉献自己的中外革命者表达由衷敬意。从《利娜》的写作我们可以发现,巴金自始至终是一个以笔为剑的战士,表达个人爱憎和梦想是他从事文学写作的巨大驱动力。

关键词:利娜; 巴金; 前文本; 童话;

The Occurrence of Ba Jin's Literary Writing from Lina

Qiao Shihua

College of Literature,Liaoning Normal University

Abstract:The novella Lina is a " by-product" of Ba Jin's reading and acceptance of the writings of European and European nihilists,which is adapted from several previous texts. Through the reconstruction of the image of Lina,a foreign woman,Ba Jin express sincere respect for the sincere and brave dedication of their own revolutionaries at home and abroad. From the writing of Lina,we can find that Ba Jin is always a soldier who uses pen as sword,and expressing his personal love,hate and dream is the great driving force of his literary writing.

中篇小说《利娜》是巴金1934年10月在去日本横滨之前应靳以、卞之琳在北京编辑的《水星月刊》连载小说之需而写作的,小说以书信体方式讲述了这样一个发生在俄国的“革命加恋爱”的故事。单纯善良的俄国贵族少女利娜,结识了刚从圣彼得堡大学毕业的波利司并深深迷恋上了他,波利司是一个虚无党人,他愤慨于当时俄罗斯社会的不公、专制和世风日下,常常向利娜灌输革命道理,后来因思想激进而被捕并受尽折磨,但宁肯自杀,也不出卖自己的同志。利娜深受感动,为营救波利司而东奔西走,在这个过程中见识到俄罗斯上流社会的种种肮脏和堕落情形:教士为谋求擢升而背离职业道德,副官、秘书为营求钱财而敲诈勒索,总督夫人为贪图首饰而不顾廉耻,总督因垂涎美色而下流卑鄙。波利司关于“教士是卑鄙的,女人是无耻的,官僚是腐败的”一切断言都得到了确证。在波利司的大义感召下,在保姆瓦尔华娜的影响下,利娜也开始积极接近虚无党人并成为其中的一员,她和同伴薇娜在乡下当小学教员和做医生,向农民宣讲革命学说,并因此被捕。利娜被流放到西伯利亚在矿坑里从事繁重的体力劳动,在矿洞中她与同样被流放到此从事铁路劳作的波利司再次相遇并终成眷属。

众所周知,如《虚无党奇话》《八宝匣》《女虚无党》《东欧女豪杰》一类俄国虚无党人的译作或原创风行一时是在清末民初,作品中反对专制制度而富于牺牲精神的热血青年及其可歌可泣的动人事迹对中国读者的影响甚巨:“那时较为革命的青年,谁不知道俄国青年是革命的,暗杀的好手?尤其忘不掉的是苏菲亚,虽然大半也因为她是一位漂亮的姑娘。现在的国货的作品中,还常有‘苏菲’一类的名字,那渊源就在此。”[1]到了20世纪30年代无政府主义思潮在中国已呈颓势之际,仍出现《利娜》这样讲述俄国虚无党人生活的小说,则属于逆时而动,巴金此时在创作中仍有巨大兴趣和动力关注俄国虚无党人的斗争生活,个中滋味值得探究。毕竟,这不单单涉及到《利娜》这一个文本或者利娜这个人物形象的生成问题,还与巴金文学写作的驱动力紧密关联。

一、《利娜》的“前文本”

1940年,《利娜》出版单行本之际,巴金对小说写作有这样的前情交代:“这小说写来并不费力,这是根据六十年前一个俄国女子写给她的女友的信函重写的,里面所述大半是当时的实事。我虽然增加了一点材料,但也是从许多可靠的历史的着述里采取来的。第一封信内的一首散文诗是从意大利犯罪学者龙布洛梭的一本题作《安那其主义者》的法文书中转引来的。原信本有二十六封,经我删改合并,成了现在的十九封信,而且连故事也有了一些改动,原信内还有许多发挥当时流行的xuwuzhuyi的理论的地方,现在都经我删去了。”[2]1时隔多年,巴金再次强调该小说取材的真实性:“小说的确是根据一本叫做《一个xuwuzhuyi者的书信》的法文小册子改写的,原信二十六封,经我删改合并,缩成十九封,连故事也有了一些改动。”[3]

由巴金的介绍可知,《利娜》的“前文本”主要有以下三个来源:

其一,一本《一个xuwuzhuyi者的书信》的法文小册子。尽管我们今天已经无从知晓其着作人、体裁等更详尽更具体的信息,但其对《利娜》的故事和形态生成起着决定性作用,我们可以经由《利娜》略微窥知该书的样貌和内容:该书具有着比较强的纪实性,“里面所述大半是当时的实事”;是鼓吹无政府主义理论的,因此带有相当的社会批评性,“还有许多发挥当时流行的xuwuzhuyi的理论的地方”;是书信体,“原信本有二十六封”。据其改写而成的《利娜》只是在信件的数量上有删改合并,理论色彩上有消褪,故事材料上有增加。

其二,有着“近代犯罪学之父”之称的意大利犯罪人类学家龙布洛梭(1836—1909)的《安那其主义者》一书中的一首散文诗。该诗被《利娜》“征用”为一位患肺病而死在牢狱中的女性革命者临死前的作品。从这首散文诗的内容来看,抒情主人公身穿粗布衣裳、光着双脚走到“那些悲叹、呻吟的同胞的身旁”、走到“那些悲惨、贫困的村庄”,尽管这些工作让她“疲困非常”,仍乐此不疲,她对人民和故乡的热爱却令她获罪于当局遭到迫害,但她仍然坚信“理想终于会胜利,你们要压制它也不能”,毫不畏惧审判官和刽子手们加诸自身的种种刑罚。利娜的革命遭遇恰好和这首散文诗所书写的内容高度相似:利娜去到乡村世界里从事小学教员和医生工作,向民众宣讲革命道理而被捕遭流放做苦役,但其革命意志没有发生任何动摇。显然,龙布洛梭的散文诗之所以能被《利娜》原文照录,就在于其所书写和表达的虚无党人的遭遇、情感、诉求与利娜这样的虚无党人乃至于同样信仰无政府主义的巴金本人都高度声气相投。追求众生平等与幸福的梦想在巴金来说是一以贯之的,即使在改天换地后的20世纪50年代,巴金仍借着精神偶像意大利无政府主义者凡宰特之口表达如是人生梦想:“作为一个作家,我认为我的任务是宣传和平,我认为我的任务是把人类团结得更紧密。我愿意每张嘴都有面包,每个家都有住宅,每个小孩都受教育,每个人的智慧都有机会发展。”[4]

其三,“许多可靠的历史的着述”。巴金没有具体提及这些着述都有哪些,但是我们可以从巴金此前的阅读和写作中大致找到这些“前文本”,比如岭南羽衣女士所着的带有编译性质的小说《东欧女豪杰》。1928年写作小说《灭亡》前后的时间里,巴金完成了报告文学《断头台上》、人物传记《俄罗斯十女杰》和社会历史着作《俄国社会运动史话》的写作,这三本着作相继于1929年、1930年和1935年得以出版,它们“材料的来源是共同的,写作时的心境也是类似的”[5],带有很强的编译色彩。在《俄罗斯十女杰·绪言》中,巴金提到了这样一些参考着述:司特普尼亚克的《地下的俄罗斯》,英国蒲列路克《俄罗斯之英雄与女杰》,屠格涅夫散文诗《在门槛上》,赫尔岑《回忆录》,奈克拉索夫名诗《俄罗斯妇女》,狄可密若夫《政治的和社会的俄罗斯》,佐治·克伦《西伯利亚与流放制度》,罗曼·罗兰名剧《爱与死之激斗》,独意奇《西伯利亚之十六年》,等等。在《俄国社会运动史话·再版题记》中,巴金对有关参考书目有这样的说明:“我自己生在二十世纪,又生在中国,不能够看见书中所叙述的事情,不能够认识书中所描写的人物,因此只得依据别人的书。我手边还有一部Kulczuchi的三厚册的《俄国革命史》,还有J.Prelooker,Rapport,Masaryk,Bienstock诸人的书,此外还有参加当时的运动的许多人的回忆录或别的着作。譬如Tikhomiroff,Stopniak,Figmer诸人的书,都是研究十九世纪俄国革命运动史的可信赖的着述。”[6]显然,所谓“许多可靠的历史的着述”是包括了社会历史着作、回忆录、传记、诗歌、小说、戏剧等在内的,它们彼此相互指涉和启发,存在着错综复杂的互文性,而巴金此时小说、报告文学、人物传记、社会历史等的写作或翻译,体裁虽说有不同,但从内容到形式上也都具有这种相互关涉彼此牵连的特点,如巴金在塑造《灭亡》《新生》中的两个无政府主义者杜大心、李冷时就明显受到了欧美虚无党人传记的影响;再如巴金行文多少会显得有些不知节制,其所着所译的文本往往相互重复,甚至会根据表达需要将他人作品“移花接木”,比如传记《俄罗斯十女杰》第四章《苏菲亚·柏罗夫斯加亚》附录了巴金翻译的司特普尼亚克《地下的俄罗斯》中的《圣彼得堡旅行记》的部分内容,第五章《薇娜·妃格念尔》和第六章《路狄密娜·福尔铿席太因》的诸多内容均来自妃格念尔的《自叙传》;《俄罗斯十女杰·绪言》交代了龙布洛梭书中那首散文诗的作者是1877年“五十人案件”中一个患肺病而死在牢狱中的女子,还全文照录了这首散文诗,小说《利娜》将其作为利娜朋友的原创作品加以展示;《俄罗斯十女杰·绪言》结尾是巴金对俄罗斯女性的祝福语:“俄罗斯的女儿哟,我祝福你!”《利娜》的结尾是利娜致信好友请求祝福:“请你为我们的结合祝福罢。请你为我们那个伟大的母亲的前途祝福罢。”

欧美虚无党人的革命经历、“历史着述”或小说与巴金写作之间的精神关联清晰可见。《利娜》所讲述的故事、所塑造的人物、所采用的结构都是有诸多原型或母本作为参照的,这就令《利娜》的写作更偏重于“实”而在某种程度上带有了传记色彩,一切如巴金所说:“倘使没有那几本外国书,我绝不能够写出这样的小说。而且倘使没有那许多许多男女青年的献身事迹,连着几本外国书也不会有,更不必提到我的小说了”[2]2。

二、对中外革命者的致敬

有如许多“前文本”做参照,《利娜》中的波利司、利娜等虚无党人俱有所依是确凿无疑的。不妨看看都有哪些人物身上的精神质素或事迹参与了《利娜》的人物构成。

《利娜》中的波利司是一个对俄罗斯社会现实有着清醒认识并进行犀利批判的滔滔不绝的演说家兼革命家。在巴金《断头台上》这本讲述俄国、美国、法国、日本、意大利等多国虚无党人革命活动的报告文学集中,美国虚无党人柏尔森司、司柏司,法国虚无党人瓦扬、加赛利,日本虚无党人和田久太郎,意大利的凡宰特等就都是激情洋溢、嫉恶如仇的演说家兼革命家,他们极大地鼓舞了民众的热情,大富豪的女儿凡冉特女士甚至在旁听美国虚无党人司柏司的法庭演讲时爱上了这个无政府主义革命者,愿意和被判死刑的司柏司结婚。《利娜》中,利娜本来是对俄罗斯社会现实、普通百姓疾苦一无所知的贵族少女,在经由波利司令人动容的激情演说而意识到了俄国贫富悬殊的社会现实、理解了波利司的革命诉求,进而对波利司发生了不可遏制的爱情。所以,利娜身上有现实生活中的富家女凡冉特女士的影子。

当然,作为巴金杂取种种而合成的“这一个”,利娜身上还分明流淌着“俄罗斯十女杰”为代表的新一代俄罗斯年轻女性的血液。在《俄罗斯十女杰》中,巴金主要写了薇娜·沙苏丽奇、苏菲·包婷娜、游珊·海富孟、薇娜·妃格念尔、路狄密娜·福尔铿席太因等十位俄罗斯革命女杰,这些投身于救济人民教导人民事业中的年轻女性虽出身贵族家庭,却抛弃了锦衣玉食,从事为被压迫阶级谋幸福的革命运动,在乡村里做看护做医生做教员,靠自己的手艺生活,或者从事暗杀剥削者的活动。利娜是在抛弃了荣华富贵后而积极接近贫苦大众的,她和女伴薇娜在乡村从事教员和医生工作的同时,积极向普通民众宣扬革命道理。值得提及的是,“十女杰”中的苏菲亚·柏洛夫斯加亚和苏菲·包婷娜对利娜的塑造贡献甚大。据《俄罗斯十女杰》《〈门槛〉前记》《〈献给苏菲·巴尔亭娜〉译者附记》等巴金有关文字介绍,我们获知:巴金十一二岁在阅读岭南羽衣女士的未竟之作《东欧女豪杰》时就为坚毅果断的女豪杰苏菲亚·柏洛夫斯加亚动容流涕;苏菲·包婷娜曾游学瑞士,回国后抛弃贵族小姐身份而去做普通工人,后来因宣传革命思想而被捕入狱,被判决在西伯利亚矿坑中作苦工九年。再者,司特普尼亚克《地下的俄罗斯》中的波兰女虚无党人利娜显然对巴金写作《利娜》有不小启发,利娜是苏菲亚·柏洛夫斯加亚的女友,其在致司特普尼亚克的信件中讲述了苏菲亚的革命经历,还讲述自己受托付通过熟识的警务部达官贵人探听行刺沙皇者的消息,小说《利娜》中有利娜为营救波利司而向总督求助的情节。在8 000多字的《俄罗斯十女杰·绪言》中,巴金对俄国女子的殉道事业以及众多俄罗斯作家、历史学家笔下的可尊敬的俄罗斯女性进行了追溯:屠格涅夫《在门槛上》中那个已经预备忍受一切痛苦和打击而义无反顾踏入门槛的无名少女;狄可密若夫《政治的和社会的俄罗斯》中的舍弃一切资财而去做苦工的贵族少女;涅克拉索夫名诗《俄罗斯妇女》中十二月党人的妻子以金枝玉叶之身抛弃了荣华富贵到西伯利亚寻找丈夫,最后一节写福尔恭斯基亲王夫妇在西伯利亚矿洞中相会的情形令人万分感动;波龙斯基笔下被囚禁在窄小囚室里的包婷娜;司特普尼亚克《沙皇治下的俄罗斯》中因为参加革命运动而受终身苦役的女子,因为营救政治犯亲人而甘愿牺牲自己幸福的母亲、妻子或情人;独意奇《西伯利亚之十六年》中加拉监狱里誓死抗争决不妥协的女囚们……也就是说,这些获得俄罗斯文学作品或历史着作眷顾的可亲可敬的俄罗斯革命女性都在利娜形象构成上有所贡献,比如利娜到酷寒的西伯利亚寻找被流放到那里的恋人波利司,二人在矿洞中相遇,就显然得益于涅克拉索夫名诗《俄罗斯妇女》的启迪;还有,利娜在赴往西伯利亚途中目睹了当时被牵连在革命案件里的留学瑞士的女学生:“她们是犯人的妻子、情人、姊妹、女儿。不管空气怎样寒冷,她们的四肢冷得发抖,牙齿冻得打颤,她们依旧鼓起勇气,继续跟着她们的亲爱的人走。”巴金在《俄罗斯十女杰·绪言》中就提到十二月党人的妻子之后俄罗斯所出现的新一代女性,她们为了追求知识而远适异邦甚至自愿跟随她们被流放的丈夫到西伯利亚去做苦工。简言之,利娜这一虚实参半的文学形象固然有着巴金的发挥和创造,但离不开巴金对诸多“前文本”以及现实生活的阅读和改造。诸多被定格在俄罗斯文学和史学着作中的无所畏惧的革命女性的经历和精神在《利娜》中得到了明确清晰的再现。

如果说,《利娜》是巴金对有关欧美虚无党人着述接受的一次小说“反哺”,则巴金同一时间段写作的表现中国无政府主义者革命运动的小说《爱情的三部曲》与之有异曲同工之妙,属于对追蹑欧美虚无党人革命足迹的国人的精神“反馈”。《利娜》发表时用的是“欧阳镜蓉”的笔名,巴金1934年4月在《文学季刊》上发表连载《电》时就曾用过这个笔名。巴金是在1931年夏天到1933年12月期间完成了《爱情的三部曲》的,“我所写的只是有理想的人,不是革命者。他们并不空谈理想,不用理想打扮自己,也不把理想强加给别人。他们忠于理想,不停止地追求理想,忠诚地、不声不响地生活下去,追求下去。他们身上始终保留着那个发光的东西,它就是———不为自己。”[7]《爱情的三部曲》中的男女革命青年俱与俄法女虚无党人发生着深刻的精神联系。《雨》中,张太太(玉雯)就被吴仁民和别的同志们称作“苏菲亚”,她因为没有遭遇到理想中的男子而毅然服毒自杀;《雷》中的慧不满意于自己只是被人视作“苏菲亚”;《电》中的碧在获悉同伴雄和智元被敌人捉拿的消息后,想到了法国山岳党人。俄罗斯革命女性薇娜·妃格念尔的自传《回忆录》对小说中的男女革命者起到的精神熏陶和滋养作用更得到有力凸显:《雨》中,陈真先后阅读这部《回忆录》四遍,每读一遍总要流不少的眼泪;陈真的革命伙伴方亚丹也热衷寻找和阅读这本书,并认为“那是一本好书”,同样为它“流过眼泪”;至于“小资产阶级女性”李佩珠能在后来成长为坚强勇敢的女革命者,妃格念尔的精神影响更是居功至伟,李佩珠在获读妃格念尔的《回忆录》之后所受到的精神触动一如接触到波利司革命言论的利娜那样革命激情迅速被点燃:“从这本书里面一个异邦的女孩站起来,在她的面前发育生长,长成一个伟大的人格:抛弃了富裕的家庭,离开了资产阶级的丈夫,到民间去,把从瑞士学来的医学知识用来救济贫寒乡村的农民。她经历过种种的革命阶段,变成了一个使沙皇颤栗震恐的‘最可怕的女人’,革命运动的领袖,一代青年的指路明灯。她在黑暗的牢狱里被埋葬了二十三年以后,生命又来叩门了,她又以新生的精力重回到人间,重回到社会运动里来。这是何等崇高的精神,坚强的性格与信仰,伟大的人格的吸引力。”故此,利娜绝不仅仅是一个异域女子、一个历史存在了,她已经从西方来到中国,成为一个鲜活的本土女性,是现实中国一切愿意为了理想、正义和真理而牺牲自身的人们的化身。巴金借由对利娜这一异国女子形象的重塑,向利娜、波利司等一班真诚而勇于奉献自己的中外革命者表达由衷敬意。

在《俄罗斯十女杰》中,巴金曾这样评价屠格涅夫的《门槛》:“屠格纳夫所描写的不是仅仅一两个的女杰,而是全俄罗斯几代的革命女青年。屠格纳夫不仅描写了他当时的俄国女革命党人,而且也描写了在他底时代以前和以后的俄国女郎。”我们不妨套用这番话如是评说《利娜》:巴金在《利娜》中所描写的不是仅仅一两个的女杰,而是全俄罗斯几代的革命女青年。巴金不仅描写了他当时的各国女革命党人,而且也描写了在他的时代以前和以后的各国女郎。

三、以笔为剑的“改作”

尽管《利娜》为巴金对诸多“前文本”尤其是异域文本的改作而非“创作”,巴金仍很喜爱《利娜》:“我很喜欢这个作品,因为在这里面话说得非常痛快”[2]2。仅仅用“敝帚自珍”来解释巴金的这种感情,不免失之简单。要知道,在谈到《俄国社会运动史话》《家》《随想录》《我的自传》等的写作或翻译时,巴金也都常常不掩饰自己内心的喜欢。还有,巴金何以会对异域文本和生活发生如此兴趣?类似的文本改作之于他有着怎样的意义?这一切耐人寻味。

在《利娜》之前,巴金写过《房东太太》(1929)、《洛伯尔先生》(1930)、《父与女》(1930)、《爱的摧残》(1930)、《哑了底三弦琴》(1930)、《墓园》(1931)等大量讲述外国人生活遭遇和情感经历的小说,其中就颇有几篇小说属于改作前人之作,如反映第一次世界大战让普通法国百姓在温饱线上苦苦挣扎、令母亲失去儿子的《房东太太》是根据美国记者乔治·凯南的一篇真实报道改写而成,表达俄国加拉监狱中的囚犯对三弦琴不忍释手的《哑了底三弦琴》的故事同样来自凯南的短篇《歌唱的猛禽》。无论是巴金留法生活经历的反映,还是巴金文学阅读和接受的“副产品”,此类异域小说实则关联着巴金对穷苦人心灵创痛的触摸,对艺术、爱情、自由、平等、幸福等美好事物或观念的肯定和向往。《利娜》在这一类抨击罪恶的社会制度和无良的压迫阶级、表达对自由平等理念的扞卫和追求的域外小说中,无疑具有相当的代表性,尤其是小说借由利娜、波利司之口锐意直击专制残暴的社会制度,批判力度要远胜于巴金其他的异域小说。

众所周知,对异域文本进行编译改写的文学现象在清末民初文坛译界是屡见不鲜的。梁启超与罗普合着的小说《十五小豪杰》实则是根据法国科幻作家儒勒·凡尔纳的小说《两年假期》的日译本翻译改写而来,对少年巴金发生很大影响的岭南羽衣女士的未竟之作《东欧女豪杰》同样有不少编译成分,鲁迅《斯巴达之魂》《哀尘》《月界旅行》等早期小说也都属于翻译改写而成。在新旧时代交替更换之际所出现的这一类“改作”往往被视作“服务于思想构建,帮助文学与社会实现演进等目的”的“政治行为”[8],关乎改作者对未来美好生活、对理想民族国家的想象,巴金的“改作”及其相关的域外书写也不例外,他绝无意于借此渲染异国风情,而更重视普天之下人们共同的生活境遇和相同的精神追求:“他们同是人类的一份子,他们是同样具有人性的生物。他们所追求的都是同样的东西———青春,活动,自由,幸福,爱情,不仅为他们自己,而且也为别的人,为他们所知道、所深爱的人们。失去了这一切以后的悲哀,乃是人类共有的悲哀。”既然认同和追求普世价值,则同样浸透着“血和泪,爱和恨,悲哀和快乐”[9]的文本便没有异域或本土、原创或改作之区分,表现异域历史上的虚无党人革命斗争的《利娜》有借古说今、引“西”道“中”、寓“实”于“虚”之意,实为巴金借他人酒杯浇自己心中块垒之作。巴金此间诸如《断头台上》《俄罗斯十女杰》《利娜》《爱情的三部曲》等实实虚虚的文本就都是其为一切革命前驱者所筑造的心灵祭坛,巴金更在意对他们精神的开掘并努力将其化作自己的生命底色。由此也就不难理解巴金对《利娜》的喜爱感情了。因为那历史上实有的、巴金身边实际出现了的中外一切殉道者们对巴金心灵的激荡,以及巴金在写作中对殉道者精神的倾情致敬,在这部作品中都能淋漓尽致地得到展示。

巴金的童话写作也能说明同样问题。其童话作品大都其来有自,首篇童话《长生塔》(1934)是在森鸥外的《沉默之塔》、爱罗先珂的童话《为跌下而造的塔》的启发下完成的,《隐身珠》(1936)是对从前四川民间故事“孽龙”加以改写而成的,至于表达对和平生活向往、能让读者感到些许温暖的《还魂草》(1941)和《活命草》(1956)亦是对从前“还魂草”民间传说的点化和激活。对于童话,巴金还发表过一些真知灼见,学界因此愿意强调巴金对中国儿童文学的贡献。[10]事实上,巴金之对童话青睐有加,在于童话表达上的灵活与隐晦,在于其中所贯穿着的“微妙的哲学”老少咸宜,在于其比写实小说所多出的那一重对未来美好生活愿景的表达,故而他推重王尔德童话“对社会的控诉”和“为着无产者的呼吁”[11],赞誉爱罗先珂童话“把他的对于人类的爱和对于现社会制度的恨谱入了琴弦”[12]。基于如是认知,巴金开启了童话写作:《长生塔》意在咒骂蒋介石,作为《长生塔》续篇的《塔的秘密》(1935)、《隐身珠》与《能言树》(1936)一样将批判矛头指向了专制统治,《还魂草》和《活命草》则以温情笔触表达了对和平安宁生活的向往。在童话中载入如是反抗独裁与压迫、抨击暴政与黑暗、渴望自由和民主等的深广内涵,巴金显然没有照顾到儿童的阅读口味和理解能力,其童话写作与“儿童的”文学无关。一句话,巴金童话的目标读者并不在于儿童。童话之得到启用,在于这一文体能让他畅所欲言。巴金完全可以借着鸟言兽语和超现实书写尽情发泄自己对彼时社会的不满并表达抗议。在谈到《利娜》《俄国社会运动史话》《家》《随想录》《我的自传》等的写作或翻译时,巴金之屡屡表示“喜欢”这些着作,也都在于上述写作能尽情道出他的喜怒哀乐。我们不难理解巴金对自己小说写作驱动力的解释:“我想一定是我从前读了不少的小说(特别是翻译的),受了一点影响,所以在寂寞痛苦,心受煎熬的时候,拿起笔想写点东西,就有意无意地采取了小说的形式。”[13]事实上,巴金对小说的认定也并不深奥复杂,他可以为普通读者的一封简单信函所感动,不但将之认定为小说,甚至认为“这平凡的简单朴实的叙述,比任何小说都更雄辩的”[14]。他晚年接受外界采访时,表示还想写小说,“一九七九年写了一些,后来搁下了”。[15]1984年作为中国笔会会长率中国笔会代表团出席国际笔会第四十七届东京大会时与日本作家井上靖谈话中表示想写两部长篇小说,并已经动笔。小说未能如愿完成,应与巴金的文体观、个人表达自由度等因素有关,毕竟相较于能更迅速直接地传递个人心声的痛快淋漓的“随想录”写作,小说书写难免有些迂回曲折了。由是可理解巴金“文革”结束后对写作道路和写作文类的选择。巴金自始至终都无意于要成为一个小说家、童话家或者文学翻译家,他一再否认自己“文学家”的身份,“我写作一不是为了谋生,二不是为了出名”“是为着同敌人战斗”[16]的。他所有文字的迸发都并非为了在文场上博取声名,只是为着抒发个人的“爱和恨,悲哀和渴望”“倘使没有这些我就不会写小说。我并非为了要做作家才拿笔的”[17]。写作之于巴金,就是为着尽情吐露自己的爱憎情仇,尽管巴金屡屡声称“我绝不是冲锋陷阵、斩将搴旗的战士”[18],但他已经用如椽巨笔再清楚不过地证明了自己就是一名毕生以笔为剑的战士。

参考文献

[1]鲁迅.祝中俄文字之交[M]//鲁迅全集(第4卷).北京:人民文学出版社,1981:459.

[2] 巴金.利娜·前记[M]//利娜.上海:文化生活出版社,1940:1-2.

[3]巴金.致树基(代跋)[M]//巴金全集(第5卷).北京:人民文学出版社,1988:497.

[4] 巴金.给西方作家的公开信[M]//巴金全集(第14卷).北京:人民文学出版社,1990:17.

[5] 巴金.致树基(代跋)[M]//巴金全集(第21卷).北京:人民文学出版社,1993:640.

[6] 巴金.俄国社会运动史话·再版题记[M]//巴金全集(第21卷).北京:人民文学出版社,1993:519.

[7] 巴金.致树基(代跋)[M]//巴金全集(第6卷).北京:人民文学出版社,1988:480.

[8]李文革,王瑞芳.从改写理论看鲁迅早期的“改作”及其成因[J].鲁迅研究月刊,2010(6):60-65.

[9] 巴金.复仇·序[M]//巴金全集(第9卷).北京:人民文学出版社,1989:4.

[10]乔世华.巴金童话:“使人变得更好”[J].中国现代文学研究丛刊,2015(5):144-150.

[11] 巴金.快乐王子集·后记[M]//巴金全集(第17卷).北京:人民文学出版社,1993:237.

[12] 巴金.幸福的船·序[M]//巴金全集(第17卷).北京:人民文学出版社,1993:311.

[13] 巴金.关于小说中人物描写的意见[M]//巴金全集(第18卷).北京:人民文学出版社,1993:489.

[14] 巴金.一篇真实的小说[M]//巴金全集(第18卷).北京:人民文学出版社,1993:389.

[15] 民金访问荟萃[M]//巴金全集(第19卷).北京:人民文学出版社,1993:681.

[16] 巴金.我和文学[M]//巴金全集(第16卷).北京:人民文学出版社,1991:268.

[17] 巴金.关于《家》(十版代序)[M]//巴金全集(第1卷).北京:人民文学出版社,1986:445.

[18] 巴金.谈《新生》及其它[M]//巴金全集(第20卷).北京:人民文学出版社,1993:407.

巴金毕业论文第二篇:巴金《寒夜》中小人物的创伤解读

摘要:《寒夜》反映了小人物艰难的生存处境,时代的飘零,家国的破碎,情感的无所归依。这一切构成人物的心理创伤。甚至在梦中,依然不能实现片刻宁静。叩问个体创伤性的“命运”,从个体到集体、审视创伤的外部环境和内部特质,以此实现心理重建和创伤救治。

关键词:《寒夜》; 小人物; 创伤; 心理; 救治;

钱理群高度赞誉《寒夜》,称其为最具巴金后期风格的力作。巴金在《寒夜》后记中谈到:“我只写了一个渺小的读书人的生与死,但是我并没有撒谎......那些被不合理的制度摧毁,被生活拖死的人断气时已经没有力气呼叫“黎明”。”1除了制度的问题,人性也并不单纯,巴金认为“《寒夜》中的三个人都不是正面人物,也不都是反面人物;每个人有是也有非。”这样的评价显示了巴金对人性的洞察和中年成熟的苍凉格调,对小人物文宣、树生的日常生活颇具情感的白描,在人物语言与心理,内部环境与外部环境的张弛中构筑了人物的创伤。

文本《寒夜》讲述了教育系大学生文宣和树生毕业后相濡以沫的家庭生活,穿插了时代动荡,婆媳纷争,境遇的贫病、边缘化的社会地位。十四年的相处,最终在各种力量的撕扯中不得不分道扬镳。《寒夜》刻画了面临肺病与霍乱的死亡威胁和创伤记忆带给幸存者的心理痛苦。笼罩在寒夜中的小人物心理的分裂、疏离、异化、价值观冲突透露了创伤记忆的心理阴影。《寒夜》是文学文化创伤的再现。

一.创伤性“命运”的根源———时代挤压与悲剧性格

北宋吕蒙正在《命运赋》中认为“人不得时,利运不通。”《寒夜》中文宣一家的创伤源自时代的挤压与悲剧的性格,这集结为一种悲剧性的命运。鲁迅笔下的农民和小知识分子也常常具有这样的创伤气质,在凡人小事中凝聚着永恒的悲剧。美国学者凯如斯称:“创伤是在突然的或灾难性的事件面前,一种压倒性的经验”。2“弗洛伊德指出创伤产生于意识保护屏障的一个裂缝或分裂。”3文本《寒夜》就是在树生离去,文宣在寒冷的街头找寻,防空洞警报声中慌乱躲避的创伤背景中拉开帷幕。在这样的背景下通过一对夫妻的家庭纷争和情感纠葛辐射了所有小人物生存的荒凉和悲怆。文宣找寻———再找寻———最终失去,树生———离去———归来———再离去的情感踪迹,汪母———爱———恨二元对立的情感逻辑,小宣———沉默———疏离———压抑的成长经历,几代人复杂混乱的情感心路都交织于一个家庭。汇集成“青春的消失,理想的破灭,人性的扭曲,还有中年成熟背后的悲哀”4这种个体创伤与集体创伤的复杂性,是社会环境、传统文化伦理观念和畸变的性格的混合和撕扯。

个人创伤是一种不可抵御的心理打击。是面临死亡、灾难内心的恐惧和分裂。

《寒夜》中“早年丧夫守寡、抚孤成立的汪母,却有一种变态心理,她认为儿媳占有了儿子的感情,夺去了儿子对作为母亲的她的爱,因而总觉得媳妇不顺眼,要将她挤出家门而后快。”5汪母作为一个有着根深蒂固旧观念的婆婆她对树生的敌视有三点。第一:视树生为儿子的姘头,认为树生与文宣没有一纸婚书,不是明媒正娶,这是离经叛逆道的结合。第二:树生做花瓶,追求自我,不符合传统意义上贤妻良母的女性规范。第三:由于儿子的无能对树生给予的经济支持感到屈辱,这构成了对夫权的挑衅。树生具有“人格独立意识”,“自我认同意识”,“经济独立意识”,“个性解放意识”但“传统家庭、社会理念的影响导致内心的困惑”,“社会现实并没有给女性真正独立的出路。”6树生作为新女性是传统意义上汪母这种慈母、寡妻的对立面,她们必然相互否定,否定的结果是汪母更强烈的付出感和占有欲,是树生对家庭绝望的疏离。文宣的创伤则具有较多内涵。第一:个性解放,价值多元下传统男性权威的失落。第二:知识分子地位的失落,市场经济之下地位的边缘化。第三:经济窘迫导致人格的委顿。无力养家,对家人的愧疚。文宣的生存状态是遭受内外部挤压,从中心到边缘的过程。男性在家庭和社会上中心地位的失落,甚至遭遇夹击,加上知识分子的隐忍和软弱,将这种创伤推向极致———走向死亡。

集体创伤是具有相同创伤经验的群体。虽然“集体创伤强调的是创伤经验的普遍性,它将个人的创伤经历纳入阐释的框架以形成群体特殊的创伤记忆。”7《寒夜》所处的时代:1927年“四一二”政变,1931“九一八”事变,1937年蒋介石消极抗日积极反共反人民,1944年湘桂大溃退,陪都重庆告急。文宣一家“家庭的裂变”、“失和的婆媳关系”、“失衡的夫妻关系”、“失落的亲子关系”8在所谓“家国同构”的文化伦理下是国家沦丧的缩影,是一个浮沉的时代,一切小人物不可主宰的命运的化身。“《寒夜》真实再现了“凡人小事的悲剧,是当年生活中人们司空见惯却又不愿正视的暗淡风景”9从这一个文宣到另一个柏青或钟老,终究逃不了非正常死亡的命运。柏青在妻子死后酗酒车祸醉亡,钟老染上霍乱死去,文宣最终在期待树生的归来中含恨而去。他们是一个时代小人物创伤的灵魂写实。传统社会虽然以男性为中心,但底层男性在政治经济上仍是边缘位置,《寒夜》中文宣、柏青、钟老都是这种边缘化的男性形象,他们在男权中心的光环下背负了沉重的期望,但是底层男性要实现这样的期望只能是幻想,他们无力去重演特权阶级的男权神话,也无力承担这种神话的失落,结局只能是在创伤中毁灭。“由肺病引发的身体虚弱,自我认同感的下降,男性权威的颠覆,共同构成汪文宣的男性性别价值的缺失。”10此外“汪文宣夹在中间,对母亲和妻子都深感愧疚,但却解决不了任何一个问题,唯独给自己的精神上带来一次又一次的创伤”11,同时,社会的动荡衍生出新的价值观念,女性的解放,这必然遭遇男权及代理人的反对。新女性也必然遭受心灵的创伤和理想的失落。当作为底层男性的文宣、新女性的树生同时遭遇理想的失落,这种失落就转化为对世俗生活的关注。社会角色的被赋予,激化了对家庭情感经济的聚焦。所以在树生走后,文宣无以寄托,对生命消极损耗。柏青在妻子死后也一蹶不振。从这一个文宣到另一个柏青,构建了遭遇相同创伤事件的集体。爱情是生命最初的求生本能,倘若生的本能不能实现,那么主体的人便趋向于死的本能。追问冲破陈规的爱情为何最终仍是陨落?《伤逝》中涓生抛弃子君的理由是经济,《寒夜》中树生抛弃文宣的理由是自由。从涓生到文宣不可否认知识分子这一群体的软弱和底层男性受到的诸多伤害,也不可否认从子君到树生女性力量的崛起,除了他们性格的弊病,更无法掩饰在经济与自由导向的背后是权力对人的牵制与规训,下层经济基础建构的上层文化意识形态对人的麻痹和伤害。“汪母是封建传统文化的坚决执行者”,“文宣是封建传统文化的盲目受害者”12,小人物将统治阶级的期待内化为自我的凝视,由此小人物的创伤成为权力之下的必然。新女性树生对封建传统文化勇敢反叛的同时也必将遭受传统文化伦理的伤害。

二.创伤性“命运”的特质———重复、潜伏期、延宕

弗洛伊德发现某些神经症病人在受到创伤打击之后,会在梦境中重新经历创伤,从而在恐惧中醒来。文宣目睹了柏青、钟老的非正常死亡,政局的动荡,百姓的流离。作为幸存者与见证者重复经历着情感撕裂的创伤。这样的创伤不仅仅在清醒时表现出敏感麻木的情绪冲突,弱懦无能的性格趋向。也在文宣的梦中展露无遗。文本有十一处汪文宣“做梦”的表述,梦境给汪文宣带来严重的痛苦。展开描述的梦境有七处,未描述梦境的梦有四处。随着梦境的展开或描述,见证了文宣的内心创伤。甚至“汪文宣已经在梦中预示到自己未来的命运。”13其中逃难的梦和树生离开的梦深刻显示出文宣创伤重复的心理投射。逃难的梦中画面感清晰:文宣要救横在人群对面的母亲,妻子却放弃母亲,在文宣的坚持下,树生愤然离开。这是亲情与爱情撕扯的创伤投射。富有巧合的是树生离开时文宣恰恰作着妻子离开的噩梦,他惊醒时看到的是黑暗屋子中立着的一个箱子。这是巴金的匠心,也是这对夫妻的心有灵犀。楼梯间的送别,显示文宣一贯的隐忍,这种此恨绵绵无绝期的沉默,与树生的深情告白对比。彰显了人物创伤的内倾性和外倾性。文宣将创伤指向内部,形成安静、压抑、沉默的个性特征。树生将创伤指向外部,形成宣泄、热闹、活泼的个性风格。

潜伏期是指创伤的后果随着时间推移才开始展示。文宣与树生相伴十四年,不能仅就时间上的长短衡量两者爱情的坚贞与否,但是从两者结合的方式和相处的模式看的确是出于爱情。共同的教育理想,不在乎一纸婚书的形式。波伏娃认为婚姻对男女都是一种绑架,那么在五四个性解放带动下的女性解放则成为文宣和树生不婚的力量支持。这对恋人相濡以沫的共渡了十四年,小萱也已经十三岁。从树生的性格逻辑和行事风格推断小萱应该是奶奶带大的。这就侧面证明了婆媳矛盾并不是近年才爆发。过去树生没有离场,文宣的身体似乎也健康。其实十四年来积压太久的“社会身份认同感被剥夺所导致的自我价值虚空”,“家庭身份无从实现所造成的两性关系失序”,“自我认知障碍带来的精神阉割”14都潜伏在文宣的潜意识中。此外,毋庸置疑树生的爱情,她依然爱她的家庭———无数次吵闹与原谅,出走与回来,坚持让小萱读贵族学校,让文宣治疗。但是社会和家庭对她心理造成的创伤如附庸似的社会角色,婆媳关系失合,夫妻关系失衡,亲子关系冷漠给她带来绝望的创伤体验。

延宕指这种创伤会以延迟的形式再次出现。树生最终和陈主任飞赴兰州这是创伤十四年来延宕的结果。由于树生的创伤倾向于通过精神和物质生活形式将愤懑发泄于外部,所以树生仍然美丽,健康,活力。而文宣的创伤指向内部,十四年来理想、爱情、亲情、经济、事业、政局的失落在长期压抑中产生创伤与病变,肺病正是这种心情长期压抑和创伤延宕的结果。此外,“汪小宣是曾经的汪文宣”,“父子有着相同的生存状态”,“相同的生活背景”15小萱是文宣的再现,他不合符合实际年龄的老成、沉默、内敛、疏离也是十三年来家庭和学校边缘化之后创伤延宕的沉淀。他时时处在父母的冷漠,亲情的错位,家庭的纷争中,他的创伤是家庭的不幸传递给他的。“创伤记忆因而成为家庭之中世代传递的内容,成为下一代身份构成和自我认知中的重要组成部分。”16长期寄宿学校、父亲懦弱、母爱缺失、奶奶溺爱、家庭纷争、贵族子弟歧视造成了这个孩子无所归依的心理创伤。小萱表现出的懂事乖巧其实质是创伤之后闭合的自我保护应激心理机制。树生在小萱身上正是看到了文宣忧郁的影子,小萱是文宣的历史,文宣是小萱的未来,树生所指涉的没有希望的生活就是在这历史与未来创伤的重复交集中,她最终拒绝这样的命运。

三.创伤性“命运”的救赎———审视伤痛、自我重建

巴金从早期理想主义的跌落到中年现实主义的落地,源于他一生直接或间接见证的创伤。杜威认为文学即经验。巴金经历了早期无政府主义理想的失落,笔下的人物由《灭亡》中的杜大心、《新生》中的李冷、《电》中的李佩珠、吴仁民等具有无政府主义者的性格气质演变为委顿生命的挣扎与式微。巴金在边缘化地位中几经辗转,人到中年。亲人朋友的相继死去,大家庭的分崩瓦解,政治局势的动荡,民族的苦难,善良的小人物的求生,信仰的危机等构筑了巴金的创伤。巴金带着这些创伤经历回归写作,他再也无法沉迷于过去理想主义式的青春热情,不断受到创伤记忆的侵扰,他的风格趋于冷峻苍凉。“巴金在《谈<寒夜>》一文中也曾提到:“这是我自己的声音,因为我有不少像汪文宣那样惨死的朋友和亲戚”,“我不愿意在每篇文章的结尾都加上一个光明的尾巴。而且实际上那些真实的故事往往结束得很阴暗,我不能叫已死的朋友活起来,喊着口号前进。”17巴金曾说:“我只是把一个垂死的制度的牺牲者摆在人们的面前,指给他们看:这儿是伤痕,这儿是血,你们看!”17巴金已经从构建乌托邦走向世俗的社会人生,所谓四方流离的不仅仅是巴金的足迹,还有从意气昂扬的家国情怀跌落俗世的中年人的委顿悲哀。他把这种创伤投射在作品中,也是一种重新组织自我的策略。《寒夜》中文宣是创伤中重新组织自我的失败者,小萱还无力重新组织自我,汪母是新的自我的彻底放弃,树生建立起新的现实观,实现了重新组织自我。巴金在《寒夜》中呼唤“她”需要温暖。“她”敢于反抗与出走,也带着爱与责任归来,重新面对破碎不堪的生存空间,修复心理的创伤记忆,实现人的涅磐。

巴金在《寒夜》中有其创伤经历的投射,也有人道主义的救赎。“他在写作中直面疾病、直面死亡、直面生活、直面现实、直面自己———文本写作的过程成了疗伤与救赎的仪式。”18这种从早期英雄壮烈的啼血壮歌到末路凡人的风格转变,以及情绪的高昂到委顿悲哀的心理变迁,虽然一直坚持着人道主义关怀,但已经呈现出一种绝望的抗争,投射着鲁迅式绝望反抗的精神气质,巴金也在审视伤痛、自我重建中实现对人类创伤的救赎。

巴金后期继承了鲁迅精神,从凡人小事中发掘了永恒的悲哀。《寒夜》是这种凡人小事永恒悲哀的凝结。揭露了“命运”的悲剧根源,也展示了小人物内心的创伤。在重复、潜伏期、延宕的创伤事件中,小人物身心趋于毁灭。巴金一直是人道主义者,只是从热情到悲凉,从理想到现实,从希望到虚妄,从抗争到无奈,当英雄神话走向现实,我们看到的不是力的气魄,而是委顿生命的血泪挣扎。在《寒夜》中我们见证了巴金的真话和一个民族的良心!

注释

1[1]巴金《巴金全集》第八卷.文学出版社1989年版第70页

2[2](美)Caruth,Cathy.Unclaimed Experience:Trauma,Narrative,and History[M].Baltimore and London:The Johns Hopkins University Press,1996.P11。

3[3]王欣《文学中的创伤心理和创伤记忆研究》云南师范大学学报(哲学社会科学版)2012年11月第44卷第6期

4[4]钱理群《中国现代文学三十年》北京大学出版社1998年版第298页

5[5]程红丽《巴金笔下的“老好人”-浅析《寒夜》中的汪文宣形象》赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)2016年3月第37卷第3期

6[6]林苹《《寒夜》中的曾树生与现代女性主义意识》福建商学院学报2018年第1期

7[7]叶蔚春福建师范大学博士论文《文化记忆:从创伤到认同》2018年6月14日

8[8]彭弥《从《寒夜》看“裂变”家庭的主要矛盾》重庆科技学院学报(社会科学版)2013年第3期

9[9]钱理群《中国现代文学三十年》北京大学出版社1998年版299页

10[10]蒋雪静《《寒夜》中肺病隐喻的转变》周口师范学院学报2015年第32卷第3期

11[11]易丽华《巴金《寒夜》中的曾树生形象论析》湖北师范学院学报(哲学社会科学版)第31卷第1期

12[12]苏添生《从文化与性格角度探析《寒夜》悲剧原因》海南广播电视大学学报2013年第2期

13[13]孟嘉杰《梦境与错觉-从精神分析视角看《寒夜》》广播电视大学学报(哲学社会科学版)2018年第2期

14[14]游品岚《社会性别期待下的毁环-以《寒夜》汪文宣为例论男权意识对男性的伤害》2015.7下半月/时代文学

15[15]洪佳梁《《寒夜》中汪小宣形象的设置和作用初探》《扬州教育学院学报》2015年12月第33卷第4期

16[16]李伟《创伤记忆的重演与传递解读威廉·福克纳的《押沙龙,押沙龙!》》长江大学学报(社科版)第37卷第6期

17[17][18]巴金:《我的自剖》《巴金全集》第12卷,第243-244页。

18[19]翟应增《《寒夜》与巴金的“创伤性记忆”》中国现代文学研究丛刊2010年07月15日