独生子女死亡家庭是计划生育政策下不可避免的产物,深刻反映了社会结构与个体的碰撞与冲突,它的加速增长使社会治理面临巨大的挑战。我国每年新增“失独家庭”7.6万个,截至2012年,全国范围内的“失独家庭”至少有100万个。

失独父母的边缘化是这个群体无法回避与逆转的社会现实,并伴随着较高的社会风险。基于此,本文试图通过2014年对湖北省80多名失独父母的深度调查,深入分析失独父母的边缘化状况、路径以及与之相关的社会风险,以期改善“失独父母”边缘化生活状况,降低社会风险。

一、边缘化:失独父母的生存状态

失去独生子女父母往往随着失独事件的发生而逐渐边缘化,其边缘性特征也逐渐显现。边缘性是偏离于社会规范与标准的人格特性、行为方式或社会情境,是在任何社会实体与文化实体都可能会发生的状况,而边缘化是个体逐渐占据边缘地位或逐渐形成边缘人格的动态过程和结果。从失独父母现有的生存状态来看,其边缘性表现在两个方面,即在客观结构上不可逆转的边缘处境,以及在主观心理上难以剥离的边缘人格。

(一)结构边缘:不可逆转的边缘处境

结构边缘是指个体的社会处境具有边缘性特征,而且是个体自身所无法逆转或者更改的客观结构性情境,存在诸多人为障碍,尤其是制度性的障碍,导致个体目标难以达成。

独生子女死亡对失独父母来说是无法逆转的事实,对其生命历程造成了深远的影响,作为时间节点,它在结构层面上形成了失独父母的边缘情境,主要体现为社会角色类别(social category)的变化与社会互动的困境化。

1.社会角色的类别变化

家庭的基本三角包括由共同感情所结合起来的孩子及其父母,子女对个体家庭意义重大,是维系家庭完整的重要纽带。当独生子女死亡后,失独父母在经历情感上的打击和生活环境的巨变后往往会发生再社会化现象,这主要是由于其所扮演的社会角色发生了巨大变化,其家庭从正常的家庭变成残缺的家庭,发生了社会角色类别的变化,而不同的类别就意味着差异、界限甚至是隔离。

与此同时,对于许多中国父母来说,子女构成了个体生存意义的主要部分,因此父亲或母亲的角色在其全部的社会角色中起着主导作用,独生子女死亡使其在很大程度上丧失了生存意义,因此“活着没希望、没意义”成了很多失独父母的共同感受。

社会角色是社会地位外在的表现形式,当个体的角色发生变化时,其社会地位也逐渐偏离。研究表明,独生子女死亡后,失独家庭的交往、养老、健康等方面都存在严重的问题,严重影响了原有各种社会角色的扮演。当这种角色扮演失败或不当反作用于社会地位时,又进一步加深了失独父母在主流群体中的边缘地位,甚至迫使他们直接退出原群体,结构边缘状态成为不可逆转的社会现实。

2.社会互动的困境化

社会角色是社会地位动态的表现形式,它是对个体所做出的规范约束与行为期望,既是个体进行社会互动所遵循的标准,又是社会群体得以形成的基础。现实社会中的个体往往是具有多重角色的角色丛,其行为方式不仅取决于实际的社会地位以及与之相关的行为规范,更在于彼此之间行为的一致性,从而在互动中根据角色的共同领悟来理解、预测与调整彼此之间的行为与反应。

角色类别发生变化后的失独父母互动的对象可分为两大类:非失独父母群体与失独父母群体。

在与非失独父母群体的互动中,由于“失独”在大多数社会情境下都会被置于其他角色之上,在各种内在与外在的暗示及外在的标签下,失独逐渐成为失独父母最主要的身份标识,同时弱化了其他的个体特征。由于“一致性规范”是互动进行的重要基础,失独群体与非失独群体之间的异质性因角色的变化而被强化,二者间的一致性降低、互动的有效性减弱。同时,外界对失独父母所持有的同情、理解以及认知偏差上的回应,引发失独父母的排斥,强化了失独群体与非失独群体的交往困境。

与此同时,失独父母的内部互动性大大增强,尤其是各种失独父母自组织成立之后。这一趋势虽然在一定程度上抵消了原群体交往急剧退化后的负面影响,提高了失独父母原子化个体整合进社会的程度,但内群体的出现也严重恶化了失独父母群体整体融入社会的困境,社会互动的困境从个体层面转向了群体层面。当失独父母以组织化的形式表达群体诉求时,可能会导致他们整体上与外群体的社会隔离加深,使失独的标签更加深刻,与整体社会的隔阂更深。

可见,角色类别的变化直接导致了失独父母的行为方式、心理特性发生变化,正常的个体间社会互动受到影响,而内群体的同质性交往以及与外群体之间的偏差性互动,又进一步强化了其边缘化的过程,加固了客观结构上的边缘地位。

(二)心理边缘:难以剥离的边缘人格

心理边缘主要指个体在主观心理上形成了边缘人格。边缘人格表现为意识混乱、紧张不安、缺乏自信、过度敏感等,是在原群体与新群体之间进行选择时所产生的矛盾心理,在本质上反映了自我认同或社会认同的混乱与危机。心理边缘是失独最直接的后果,自闭倾向、忧郁症等心理问题在这一群体中的发生率非常高,情感能量的匮乏与社会认同的混乱是心理边缘的直接表现。

1.情感能量的弱化

情感作为一种心理体验,具有个体性与社会性的双重属性,就其社会性来说,它是以某种社会方式进行沟通和交流的。

从情感能量的性质与数量来看,失独父母因为社会互动的态度与行为发生变化,导致了他们群体参与类型、参与水平的不同,直接影响了情感能量的积累状况,即情感能量的数量整体下降;与此同时,子女能够带给父母的积极性情感能量消失,失独父母无法获得充足的情感动力的同时,还伴随着非常强烈的相对剥夺感,蕴含的情感能量性质也发生转变,积极性情感能量下降、消极性情感能量上升。

就情感能量的水平来说,人们总是倾向于情感收益高的互动仪式,将寻找更高的情感能量作为交往与互动的准则。

“失独”往往成为失独父母的首要社会标识,在互动过程中,失独群体由“丧子之痛”所引发的消极性情感能量主导了互动情境,人们可从与失独父母互动中获得的积极性情感能量非常少,进而使得互动的意愿与动力降低。可见,情感能量的弱化不仅不利于失独父母的心理恢复,还降低了他们与外界交流的动机,使他们逐渐形成自卑、封闭、敏感等边缘人格特性。

2.社会认同的混乱

社会认同是“个体认识到他(她)属于特定的社会群体,同时也认识到作为群体成员带给他的情感和价值意义”,包括对“自我特性的一致性认可、对周围社会的信任和归属、对有关权威和权力的遵从”。

失独父母角色类别的变化与社会互动的困境化,影响了他们正常的社会融入,他们必须重新认识自己:一方面失独父母根据对特定情境的定义,发挥主观能动作用进行全新的自我认同的重建,另一方面其他个体与社会通过互动也在不断型塑着失独父母的个体认同。

从自我建构的层面看,“失独者”是失独父母自我重建的新起点,他们明白自己与正常父母的差别,为了不受到刺激,他们主动回避原来的亲朋好友,减少自己参与各种活动的机会,凸显了这一群体的异质性。从被建构的层面来看,佛教的“因果报应论”是社会层面对生育文化的意义建构,强化了失独父母的道德污名;而“祥林嫂”标签则可能是他人对失独父母的形象建构,加剧了其行为污名。

这样,失独父母原有的自我认同与社会认同遭到破坏,且无法及时重构,导致日常生活中的例行常规被打乱,并且遭到连续不断的冲击,甚至可能引发高度的焦虑,威胁到本体性安全感。

二、调整与重构:失独父母边缘化的路径

失独父母的边缘化既是客观的社会事实所导致的,又是自我与社会共同建构的,具有社会层面的共性与个体层面的差异。因此,在群体层面上面临相同社会现实的失独父母,出现了不同的回应模式,其边缘化的路径也不尽相同。群体是个体展开社会生活的基础,群我关系不仅反映了个体的地位与角色,更反映了社会互动与社会融入的状况,因此群我关系是衡量边缘化的有效标准。

群我关系是人际关系的重要组成部分,“正是在人际关系中个性才最明显地存在并表现出来”。

考察群我关系有助于把握失独父母与不同群体之间的相互作用与影响,从而深入审视其所处的社会情境,并分析失独父母的个性变化。群我关系的改变不仅是失独事件所导致的后果,同时也进一步形成个体行动的条件与媒介。因此,从群体与个体的角度来考察失独父母的边缘化状况,既能深入透析失独父母的心理演变状况,又有助于准确把握失独父母与外界的社会互动状况。

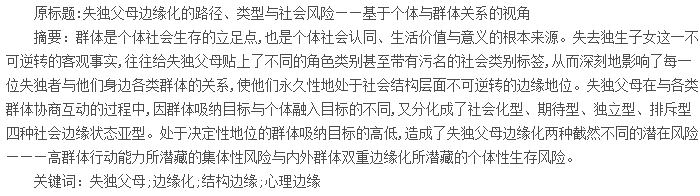

独生子女的死亡导致失独父母与各群体的关系发生变化:一是随着情境发生巨大变化,失独父母与原各群体的关系也发生相应的变化,由于他们往往还有强烈的回归原各群体的意愿,可称之为“故群依恋”;二是失独父母可能会退出原各群体,加入并融入新群体中,称之为“新群融入”。基于此,本文以群体与个体的互动以及回应模式为着眼点,来探讨失独父母的边缘化路径(见图1)。

(一)“故群依恋”:群我关系的调整

独生子女是父母获得本体性安全感的重要基础,构成了例行常规的基本意义,是社会互动的主要内容,在父母的社会生活中占重要地位。因此当独生子女死亡后,失独父母日常表达的对象经历从充实到虚无的过程,缺乏互动的内容与意义;同时心理上的隔阂与伤痛无法得以复原,社会互动的动机与深度都大大降低。他们可能仍然留在原来的群体中,如与亲戚朋友、邻居等交往比较多,甚至由于子女的缺失而对原群体的依赖程度更高,在访谈中,W的妻子就是这样的例子:“我老婆不跟我一起,她平时就是待在家里,或者出去跟街坊们打麻将。她不喜欢跟我们这些人一起,不能跟她提孩子的事,她受不了。她就装作自己没这事一样,不跟别人聊这个。……我老婆不说,但我知道,她心里难受,所以才不敢想,家里头都摆放着儿子的东西,连鞋子还在门口放着呢,她走不出来,就是不许人说。”(20140922WGZ)W的妻子不仅仍留在原群体,而且由于想要回避儿子去世的事实,将大量的时间都花在打麻将上,与原群体成员的相处时间更长,群我关系更加紧密。部分失独父母在独生子女死亡初期,往往与“同命人”的交往增加,与原来群体疏离,但是经过失独组织的劝解与开导,他们逐渐退出失独组织,重新回到原群体。

“能够走出来的,就是说与社区的人啊、邻居啊都融到一起去了,每天唱唱歌、跳跳舞怎么地啊。……他也不是说完全就走出来了,他最起码可以跟他的街坊邻居、社区的人在一起跳跳舞、打打牌、唱唱歌啊,可以在一起活动啊,这样子的情况下,就不是全部依赖‘温馨港湾’了。”(20140920SXR)但是无法回避的是,不管是一直留在原群体还是经过过渡期又回到原群体中,失独父母都明显处于相对边缘的地位,并且形成了边缘人格。失独父母一般不愿意跟别人提起子女,使得牌友、亲人在语言上都很谨慎,有意识地跳过与“子女”相关的话题,尽量避免对他们造成心理刺激。为了减轻痛苦,失独父母也会主动回避相关的话题,缺席亲友的子女结婚生子等本应该联络感情的场合。因此,尽管仍然在原群体中,失独父母的群体地位与自我认知已经发生了变化,而且由于与正常家庭的接触较多,与子女有关的场景更容易突破他们的心理防线,对他们造成很大的心理创伤,从而形成边缘人格的可能性很大。

(二)“新群融入”:群我关系的重构

亲密关系处于社会关系的核心地位,是内在情感流动的主要渠道,子女是亲密关系的重要培养对象。独生子女的死亡导致了情感流动渠道的堵塞与个体社会关系的断裂,使失独父母的亲密关系出现残缺与空白。很多失独父母往往害怕受到他人“天伦之乐”的刺激,主动地逃离了原群体。失独情境具有永久性、固定性,是失独父母在社会实践中面临的基本社会事实,因此他们需要在此意义上重新适应现实生活,在逃离了原群体之后,大多数失独父母都寻找并加入新的群体。这部分失独父母大多沉浸在丧子之痛中无法走出来,他们更多的是与有相同遭遇的“同命人”交流,互相劝解、鼓励,因此对于很多失独父母来说“温馨港湾”、“连心家园”这样的组织就成了他们主要的活动场所。

“我平时不在家里呆,我们有一个全国的QQ群,平时联系多,我总是到同命人家里,新疆、江西、四川啊,在外面一待就是几个月,有时候过节也不回来。”(20140922TYY)

“像我这部分人就是全部依赖‘温馨港湾’,就想到这里,不到这里来,就没有地方去。

有条件的基本上都搬家了。我搬过来六、七年了,不认识一个人。社区里每天打扫卫生的老头有的时候跟我打招呼,我就‘嗯’,问‘退休金一个月多少钱啊’,‘孩子在哪儿啊’,我随便喊过一句,就赶快溜跑了,其他的我根本就不交往,我一交往以后别个就问我,问我这些事情我就心里受不了。”(20140920WXY)

在这些组织中,他们能够与“同命人”相处,具有相同经历的人彼此之间不必有太多的避讳,能够比较自在的沟通与交流,顺畅地对行为进行预期并做出适当的回应。同时,由于同样处于边缘情境下,他们能够联合起来,向政府部门提出诉求。在这种情况下,失独父母与原各群体之间的关系淡化,主要的社会关系网络是在新群体中形成的,新群体内部的同质性较高,各自的目标具有较强的契合性。但是,即使是在新群体中,内部成员所处的地位也都是不同的,例如不同的组织有各自的“头”,有“组织者”与“参与者”,他们所处的地位与所发挥的作用都是不同的。通过失独内群体,失独父母实现了对群我关系的重构,社会互动得到了一定程度的恢复。但是不管是“故群依恋”还是“新群融入”的关系,失独父母在社会结构上的边缘化都是不可逆转的,也是他们在社会适应过程中无法回避的社会现实。

三、分化:失独父母边缘化的类型

个体的边缘化并非是一种绝对静止的恒定状态,个体在群体中的边缘状态与其相关的主体及客体所共同构建的事实密不可分。无论是对故群的依恋还是对新群的融入,个人与群体的关系始终是失独父母边缘化的核心变量,同时也是现实生活中人际关系的主要依据。因此,个人与群体关系之间的相互作用及变化对于分析失独父母边缘化状况及其呈现的特点有着至关重要的影响,在群我关系的演变过程中决定着失独父母边缘化的具体程度与层次。与此同时,由于失独父母的边缘化具有社会层面的共性与个体层面的差异,因此,通过所在群体对失独父母个体的吸纳目标与失独父母个体融入意向目标之间的组合模式,可以进一步区分失独父母这一具有社会层面共性而个体层面差异巨大、高度分化后不同的边缘化类型。

在不同类型的边缘化状态背后,它们具体的运作逻辑与构成要素并非一成不变,其各自流露出的情绪与行为特征也截然不同。

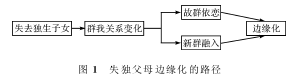

因此,不同边缘化类型的区分主要依赖于群体吸纳目标与个体融入目标之间的相互作用。群体吸纳目标反映了群体令个体在群体中变得更为中心的程度,或者群体拒绝甚至断绝处于边缘地位的个体获取更大接纳机会的程度;个体融入目标则反映了那些处于群体边缘位置并渴望接纳的程度。这两个要素同时考虑了群体与个体的行动,关注行动导致的后果以及引发的回应模式。当两个维度保持一致时,群体中的个体会表现出两种类型———社会化型边缘和独立型边缘;当两大维度出现差异时,群体中的个体又会表现出另两种不同的类型———期待型边缘和排斥型边缘(见图2)。

(一)社会化型边缘

群体吸纳目标与个人融入目标的高度一致造就了社会化型边缘状态的失独父母,不仅他们自己积极试图融入群体和社会,同时群体对他们的接纳度与认可度也朝着积极的方向在发展。在历经了生命中最绝望最哀伤的岁月后,社会化型的失独父母率先打破与外界的僵持,从心理上接受了子女离开人世的残忍事实,积极迈向新群体和新世界的构建。

突出地表现为积极地寻找失独者组织并推动组织规模的扩大和组织活动的开展,对于他们而言,这极可能是新生活的开始,是再活一次的机会。

可以说,这一类型的失独父母正在从边缘状态进入主体社会的“社会化”、“正常化”的“社会”融入进程之中,我们将其命名为“社会化型边缘”。

LML是武汉市失独者连心家园的会长,从2007年开始,她自筹三万多元,专门为和她相同遭遇的“同命人”创建QQ群、网站和“连心家园”联谊会,把武汉500多位失独父母通过网络聚在一起,还通过旅游、成立合唱团与舞蹈队的形式,互相帮助走出人生低谷。

YXY,是湖北省失独者QQ群群主,2014年6月22日曾代表全湖北省失独父母向省卫计递交一份申请,要求尽快细化、落实国家卫计委2013年所发的41号文件《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》,为失独父母的补偿、扶助、医疗、养老问题出台细则,先后多次从天门赶赴武汉,奔走于湖北省卫计委与武汉市卫计委等部门。

在实地调研中,我们与社会化型边缘状态的失独父母接触是最多的。无论是与众多同命人抱团取暖组成新群体,还是为自己的权益与政府机关进行抗争,其行为实践和心理活动都要求失独者密切与社会正常人沟通和互动。

这种良性的互动往往有利于失独者自我恢复的程度与速度,唤起健康情绪下的自我。在为所有失独者发声的过程中,需要短暂地剥离自己失独者的身份,并努力试图以一个“社会人”的标准回应外界并表达所属群体的诉求。总之,这种类型的失独者其群体吸纳目标与个人融入目标是同向的,他们积极重返现实生活世界,具备积极正面的情绪表达与和谐稳定的行为回应,力图达成与个人融入目标高度重合的群体吸纳目标,正在“社会化”、“正常化”的进程之中。

(二)期待型边缘

期待型边缘,准确地说应该称为“被期待型边缘”,因为这类个体是被群体期待加入的潜在对象。

处于这一边缘状态的失独父母受教育时间长,文化水平与认知水平较高,并且很可能伴有较高的社会地位。群体试图通过对他们的吸纳,发挥出其可能的作用,不仅有利于他们从悲伤中重生,也对群体的长期发展大有益处。虽然他们仍处于边缘状态,但他们是“被群体期待”的对象,我们称之为“期待型边缘”。

“我在部队干了17年以后转业回来到黄石工作,现在退休以后,不就只能锻炼身体了,但我还不是有‘三高’?像我住院报销还有点用(注:该被访者退休前在黄石市委党校工作,享受副县级干部待遇)。我相信这个群体不是无理取闹的,也不是讨饭吃的,因为这个表述‘特殊困难群体’……怎么能这样定义呢?独生本身就是有风险的,失独是定了的,国家政策是有责任的,政府就应该承担相应责任……如果它是倡导生一个,出什么事就不能赖它头上,但它是强制、硬性规定只能生一个,现在出事了,不找它怎么办?我认为现在就是有个什么问题呢?不闹到一定份上,它就不重视。”(20140920HSH)

这类失独父母的知识素养层次较高,交流过程中有非常强的逻辑性和流畅的语言表达能力,他们并不是一味地追求泄愤式的表达,而是表述清晰、有礼有节,可以说,他们散发的群体领袖潜力形成了他们特有的较高群体吸纳目标。但与此同时,由于其子女作为自己血脉的唯一延续和精神的唯一继承,被赋予和承载了重要的人生意义和价值,其离世不仅是个人生命的逝去,在某种程度上也意味着父母精神上的瘫垮。因此,这类失独父母对群体的个人融入目标较低瑐瑠,仅仅处于一种“被群体期待”的边缘状态。

(三)独立型边缘

独立型边缘状态的失独父母以自定的需求与目标为向导,各群体的价值、规范与需求并未纳入他们的实际考虑之中。他们既不以融入群体为目标,也自然不以群体规范和价值为纲,没有了情感的羁绊,也没有群体的约束,看似以自由的姿态存活,实际上自由的背后蕴含着潜在的危机。这类人群对个体和群体都处于一种相对独立的状态,我们称之为“独立型边缘”。

“因为他原来什么都不搞,不打牌,不跳舞,不抽烟,不喝酒,没有一点爱好,觉得蛮无聊,我说你就上上网学偷菜吧,好玩,后来一教会以后,他就入迷了……不肯下楼了,除了参加活动,他一点都不跟别人交流,他除了跟我交流,跟谁都不交流,我走到哪里,他走到哪里,像个跟屁虫,基本不跟外面联系。”(20140920SXR)

失去孩子对于失独父母而言就像抽干了身体的氧气一般,除了每天的呼吸证明他/她自己仍然活着以外,他们几乎丧失了其他所有的生活能力。

毕竟得到媒体关注的失独者只是其中一部分,而还有一些失独父母,仍然无法继续正常生活,整日活在“白发人送黑发人”的悲伤懊恼之中,在黑夜里舔舐伤口。与社会化型的失独父母相似的地方是,两者的群体吸纳目标与个人融入目标保持着高度一致,前者饱含进行社会再融入的积极感,而后者却是无尽的痛苦与时间的停滞感。个体与群体各自处于一种相对独立的状态,是这一类失独父母边缘化的最终状态。

(四)排斥型边缘

排斥型边缘状态的失独父母处于一种“渴望加入群体却被群体拒绝”的边缘状态,其边缘特性并非仅仅源于丧失独生子女这一事件,而是先验地源自个体经济地位、受教育程度等方面的弱势特征,并随着丧子事件的发生而被推向不可挽回的边缘位置。由于渴望融入群体的愿望强烈,致使个人融入目标远远超过了群体的主动吸纳目标。限于他们社会底层的身份,其种种抗争充斥着敌对情绪和破坏力,既因为丧子陷于悲痛无法自拔,又对自己老无所养而担忧恐惧、焦虑不已。渴望被群体接纳,但因情绪的突然爆发和不可控而常常适得其反,最终的结果是受到融入目标群体的严重排斥。

“在我们当地有一个同命人,他每个月才200块钱,老婆是肝癌,病了两年走的,儿子是去年走的。他自己在家一个人,就是喝酒,就等于自残,我们去看他的时候,他就像疯子一个样,头发都蓄到这里了(头发披肩的姿势),整个人都变了,动不动就想拿刀子捅人。现在社区的都怕他,没有一个人理他,他连最低的扶助金(政策)都不知道。我们怕他搞出事,也不敢所有活动都叫他参加。”(20140922JYH)

这类人群的边缘状态与失独父母本身具备的结构性劣势———如人力资本、社会资本与经济资本等方面———有着必然的联系,在很多情况下,独生子女的离世对家庭进一步造成毁灭性打击,失独父母无奈地堕入经济资本、社会资本等多重边缘困境。因此,结构性劣势成为失独者难以逾越的鸿沟,他们与目标群体互动不畅,渐行渐远,造成个人与群体目标的偏离,逐渐被群体区隔开来。

四、异化:失独父母边缘化的潜在社会风险

目前,学界对于失独父母生活困难、养老等方面的个体性风险展开了充分的研究,但对于这个群体因被边缘化所形成的风险还没有足够的认识。处于不可逆转边缘状态的失独父母,长期居于边缘状态使他们较其他社会群体具有更高的社会风险,如果处理不当,将会演化成一定的社会性危机。

根据前面的分析可知,造成失独父母边缘化的核心因素是个体与群体的关系,而这一互动关系成功与否又往往取决于群体目标接纳程度的高低。

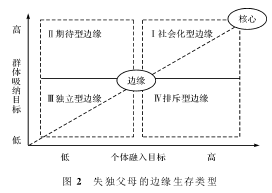

在此,我们选取四个指标来比较四种边缘类型失独父母的社会风险特征(见表1)。

由此,失独父母的边缘化潜藏着两种类型的社会风险———集体性风险和个体性风险。失独父母边缘化的集体性风险根源于该群体外部社会结构上不可逆转的边缘地位,形成了该群体强烈的群体认同感、极强的集体行动能力,从而在集体层面对社会造成潜在的群体性事件风险。而失独父母边缘化的个体性风险则根源于失独父母因无法较好地融入内外群体而形成的外部结构性与内部群体性的双重边缘状态,这种内外群体双重边缘化造成的社会关系断裂,使失独父母具有潜在的自杀、仇视报复社会等个体层面的风险。

(一)失独父母边缘化的集体性风险

对处于社会化型、期待型边缘状态的失独父母而言,在群体目标接纳程度较高的前提下,这两个子群体并没有太高的个体性风险。但由于他们对群体较高的影响力,该群体往往潜藏着较高的集体性风险。

对处于社会化型边缘状态的失独父母而言,虽然处于整体社会结构上的边缘地位,但他们能率先打破与外界的僵持,不愿整日沉浸在消极情绪之中,渴望融入社会,获得新生,相同遭遇基础上的“共同感受”也让失独者们相互倾诉,消除内心顾虑,使失独者之间架起了一座无形的桥梁,即便他们是陌生人,一样会迅速凭借失独之痛产生认同感、安全感与归属感,并达成共同、一致的群体目标与规范,维持群体的凝聚力和稳定性,在修复伤痛的同时积极再融入各种群体之中。同时,他们自身较高的群体融入意愿,往往令这些成员成为失独父母各级各类自组织的核心人物,内群体的核心地位在很大程度上抵消了外部结构性边缘状态造成的个体性潜在风险。

对处于期待型边缘状态的失独父母来说,虽然他们并没有较高融入群体的积极性,但他们原本较高的社会地位,特别是还可能拥有的各领域的行政、社会权力,往往使他们获得失独父母各级各类自组织的“幕后顾问”身份,这也是他们成为自组织群体期待吸纳的主要原因。这种潜在的群体主导地位、群体期待状态,在很大程度上缓解了他们外部结构性边缘状态造成的个体性潜在风险。

与较低的个体性风险相比,处于社会化型边缘状态和期待型边缘状态的失独父母却具有较高的集体性风险。失独父母抱团取暖的自组织在很大程度上相互关心、帮助,构建起了一整套组织管理体系和情感支持网络,这或许是失独父母群体自救的曙光。但不可逆转的结构性边缘状态,使这两个子群体的失独父母们不能真正融入社会,很容易受群体成员反复纠缠在对社会和政府的不满与指责、怨天尤人情绪的影响,被群体的负面情绪感染的可能性非常高,在自身较高的群体影响力和群体较强的一致行动能力前提下,很容易将群体目标导向激进的反政府、反社会倾向并付诸行动,领导广大失独父母对养老、医疗等制度议题做出不合理抗争行为。当前愈演愈烈的失独父母大范围群体性事件的爆发就是证明。从2011年至2014年,每年5月份左右,全国的失独父母都会通过网络联系,集结各地代表前往位于北京的国家计生委信访办公室讨要说法。

2014年5月,湖北的失独者准备再次前往北京的登车前夕,与所属区、街道办和社区的工作人员在火车站发生了激烈的推搡冲突。

可见,处于社会化型、期待型边缘状态的失独父母群体,特别是后者行为回应上追求独特和异化的表现,情绪表达上采取的反常求新的方式,甚至在某些关键时刻与组织吸纳目标背道而驰的行动,使这两个子边缘群体极有可能利用自己的群体影响力,以集体的名义施压于政府和社会,以达到自己个体性的、小众化甚至被外部利用的目的,从而爆发大规模的群体性事件。虽然他们个体层面的风险较低,却聚集了较高的集体性风险能量。

(二)失独父母边缘化的个体性风险

处于独立型边缘状态和排斥型边缘状态的失独父母,由于群体目标接纳程度较低,对各级各类群体、组织的影响力有限,很难形成较高的集体性风险。但由于他们较低的群体接纳度,在原本外部结构性边缘状态的基础上,还要叠加内群体中的边缘体验,这种内外群体双重边缘化的状态,给失独父母造成了较高的个体层面的风险。

对处于独立型边缘状态的失独父母来说,由于群体目标接纳度低,他们长期保持着一种低频的社会参与度和活跃度,尤其表现在家中竭力试图维护着子女物品的不变状态,投射出他们的心理记忆和社会行动渴望存留在曾经的状态:一方面是因为失独者内心怀念独生子女生前的正常生活,不自觉地迅速脱离了原本的社会网络与关系体系;另一方面则是丧子事件的突发性和敏感性,促使着外界有意识地对失独者的疏离。内外作用之下,失独者的社会支持体系不断解绑,现实世界与失独者之间的纽带愈发松弛,由于缺乏长效的支持力量,后果往往加速失独者的形单影只。

“他侄姑娘怀孕了,就把那个大肚子的相片放在网上晒,他看了以后就像发神经一样,又哭又闹,安静不下来,最后没办法,侄姑娘就把相片从网上拿下来了。他有时候不舒服,摔东西,骂人,把鼠标摔得嘣嘣直跳的,在家里发脾气,搞得我也气得没办法,他神经一来就控制不了自己……后来他弟弟的姑娘生孩子也没告诉我们。”

处于独立型边缘状态的失独父母,在日常行为上并不会有太多特别的行径,反而表现为一种适应性的、策略性的面向,在情感流露上也尽量维持着保留甚至是保守的方式。但长期的压抑和不被理解,将外界善意的举动认为是“揭伤疤”和“站着说话不腰痛”,且缺乏一种有效的安全阀疏导郁积情绪,更容易遭遇情绪反复和越轨行为的恶性风险。

而处于排斥型边缘状态的失独父母,往往感到自己“低人一等”,试图融入群体的愿望持续落空,最终索性放弃了原本的融入目标,并且因为群体持续的不接受和抗拒信号,令他们产生强烈的挫败感。当个人感知到群体在将来很长时间内不会再进一步吸纳他们后,他们或许会对那些拒绝自己的人产生敌对感,并经历自尊丧失的痛苦过程,以及挫败、愤恨和气愤的情绪。

“他就是自暴自弃,我们让他去县里找一下,说一下自己的困难事迹,起码给他一个临时工作,但是他表达又很差…不知道现在社会怎么还有这么老实的人,叫政府来找你,那肯定是不可能的,但他就是认识不到这个东西,那家里真是……几间瓦房,房梁都已经断了,用那个竹子撑起来的。他以前单位破产了,养老都没人给他交,每个月就200块的基本工资,我们的救济毕竟是有限的,他这个人就是自己振作不起来,说不好听点,就是一个人等死。(20140922JYH)”

可见,失独父母往往在个体层面累积了大量的负面情绪,严重压迫他们的正常生活。在群体目标接纳程度较低的情况下,处于独立型边缘状态和排斥型边缘状态的失独父母不容易寻找到一个合适的群体或组织去疏导、释放,这种压抑情绪的倒灌令他们身心俱疲,长期处于封闭、孤绝的状态中,往往会做出一些非理性甚至结束生命的行动。

五、结论与建议

(一)简短结论

失去独生子女这一不可逆转的客观事实,往往给失独父母贴上了不同角色类别甚至社会污名化的标签,从而深刻地影响了每一位失独父母与他们身边各类群体的关系,使他们永久性地处于社会结构层面不可逆转的边缘地位。鉴于群体生活是个体社会认同、生活价值与意义的主要来源,失独父母在与各类群体协商互动的过程中,因群体吸纳目标与个体融入目标的不同,又分化成了社会化型、期待型、独立型、排斥型四种社会边缘状态亚型。

在失独父母的这四种社会边缘状态亚型中,处于决定性地位的群体吸纳目标的高低,造成了失独父母边缘化两种决然不同的潜在风险———高群体行动能力所潜藏的集体性风险与内外群体双重边缘化所潜藏的个体性生存风险。

(二)政策建议

从前面的分析我们知道,失独父母边缘化的起因固然是失去独生子女这一不可逆转的事实,但个体与群体的关系,尤其是个体对群体的融入目标与群体对个体的吸纳目标的高低,对失独父母的边缘化状态起到了决定性的作用,并直接决定了失独父母边缘化所潜藏的社会风险类型及强度。因此,从个体与群体关系的角度出发,通过宏观社会政策与微观社会工作两条路径,可以较好地改善失独父母的边缘化生存状态、较好地防范该群体因边缘化而造成的各种风险。

在宏观社会政策层面:一是消除消极负面、营造积极正面的社会舆论氛围,尽可能地剥离失独父母的污名化标签,从外部宏观结构层面降低失独父母的边缘性体验,从根源上减少原群体对他们的歧视,为他们重返故群创造有利条件;二是允许并引导失独父母成立更多、更贴近广大失独者生活实际的群体、组织,改变目前失独者自群体少、类型功能单一、参与机会少、可选择性低的不利状态,积极为失独父母加入并融入新群体提供必要的条件。

在微观的社会工作层面:一是通过积极的社会工作介入,引导广大的失独父母根据自身的实际情况,及时调整个体的群体融入目标,使它们与各自的目标群体吸纳目标相一致,尽可能降低个体融入目标与群体吸纳目标的差异程度;二是调动大量的社会工作者直接介入的特定的失独父母群体、个人,将改善个体与群体关系作为工作重点,防范失独父母因边缘化而潜藏的集体性与个体性风险。