香港公屋即香港的保障性住房,分为租赁型公屋和出售型居屋,类似内地的廉租住房和经济适用住房。截止2010年底,香港约有2569000个住房单位,其中约746800个公共租住房屋,391000个政府资助出售单位、1431200个私人房屋。香港约有30%人口居于公共租住房屋,另有18%居于资助出售单位[1]。

其中,居住在香港房屋委员会公屋的住户有679822户,居民2004869人。此外,居住在香港房屋协会居屋的住户达72866户,人口超过15万人。长期以来,香港公屋的发展一直支持和陪伴着香港经济的转型,对香港经济的发展功不可没[2]。在公屋管理方面,不仅香港公屋管理的经验值得内地借鉴,而且香港公屋管理出现的问题也给内地一些启示。

一、香港公屋制度的缘起

1954年以前,香港政府奉行自由贸易的原则,没有相关的房屋政策以解决房屋短缺和住所环境差劣的问题。这一时期,香港房屋的供应以私人发展商为主导,即发展商建房,市民购房自住或转租[3]。二战前香港人口不多,这种方式基本上可满足居民的住房需求。二战时期,香港人口大量外迁,在日本占领期间仅有人口60万人,二战结束后,人口大量回流。当时内地经济萧条,又发生了内战,居民为了谋生及逃避战火,纷纷来到香港,引发新一轮的移民潮,香港人口由1945年的60万人大幅上升至1950年的约230万人[4]。随着人口的激增,香港私人发展商的住宅供应越来越不能应付庞大的房屋需求,住宅供应严重不足。当时香港居民房屋奇缺、房租高昂,居住环境拥挤,生活质量下降。许多居民只能在私人或公共土地上用铁皮、木板搭建非法寮屋用于居住,寮屋迅速蔓延,以1949年为例,香港居住在寮屋区的居民达30万,占总人口的15%。

寮屋所用原材料多为木板、塑料等,不仅质量低下,而且容易产生火灾,从1950年开始,每年冬季,寮屋区成为火灾肆虐之地。由于寮屋区缺乏基本生活配套和消防设施,产生火灾后难以施救。1953年12月24日,在九龙石硖尾木屋区发生的史无前例的大火,涉及三个木屋区,受灾地区达到41英亩,烧毁万间房屋,5万多人顿成灾民,其中2万多人无处容身,多数灾民被迫露宿街头。灾难发生之后,香港社会福利署为灾民提供了食品和御寒物品。徙置事务署的年报曾经指出:石硖尾大火之后,十五天内为灾民提供免费食物等的紧急赈灾支出款项,就足够新建一幢容纳两千多人的徙置大厦[5]。这场大火过后,“房荒”成为当时困扰香港社会的首要问题,也唤起政府对市民住房的关注,重新审视当时的不干预政策,开始介入住房问题。大火过后,香港政府成立徙置事务署,开始着手兴建徙置屋邨,实施住房保障计划。由于当时政府的首要任务是尽快以低廉的成本安置灾民,对公屋管理缺乏相应的重视,早期公屋管理存在许多问题,有的问题影响至今。

二、香港公屋管理出现的问题

香港公屋制度起源于安置寮屋灾民,在20世纪50-70年代,由于香港公屋政策未进行长远规划阶段,在公屋对象的进入退出机制、公屋的后续管理与维护、公屋社区建设方面均存在不足。

(一)公屋对象的进入和退出机制方面出现的问题

1.公屋对象的进入机制问题。香港公营房屋计划起源于清拆寮屋,但当时香港政府的目标是多方面的,除了寮屋居民有迫切需要外,还因为寮屋区的火灾和卫生问题,寮屋对社会秩序造成的威胁等让社会无法继续忍受,香港政府需要利用寮屋占用的土地资源进行开发也是一个重要原因[6]。当时香港政府在安置寮屋住户时,并未审查住户的收入。但后来香港政府推出的廉租屋计划,其目的在于解决低收入家庭的住房困难,则需要审查收入和资产。由于当时的寮屋住户大多是移民,收入水平低,生活贫困,徙置计划和廉租屋计划的对象并没有太大的差异。随着大规模公屋建设的推进和管理机构的整合,资产和收入的审核成为一个突出的问题。另外,政府为了腾出土地用于房地产开发,加快了寮屋区的清拆,由于寮屋住户不需要审查收入,在客观上鼓励私人楼宇租户迁往寮屋等待安置,使安置工作出现越多寮屋户获得安置,越多人入住寮屋的恶性循环。1957年的调查显示,获得安置的寮屋住户中,约有一半曾租住私人楼宇。这些租户不一定贫困,搬到寮屋的原因除了私人楼宇过于拥挤外,还有不少抱有侥幸心理,希望通过清拆获得安置[7]。

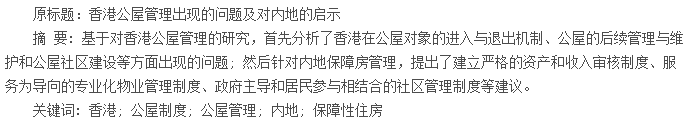

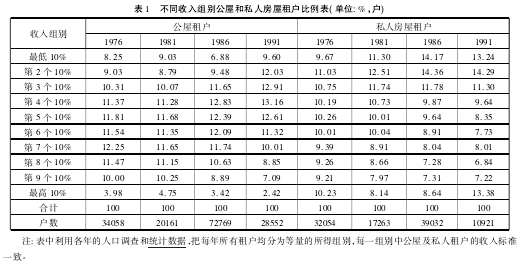

有学者利用香港人口统计和普查数据,对公屋租户和私人楼宇租户的收入进行了比较[7]。表1是按10%的收入分段统计得出各年公屋和私人楼宇租户户数比例,从图1可以看出,除了最高10%的组别私人房屋租户比例较明显高于公屋租户外,最低收入到第3个10%等3个收入组别的私人楼宇租户比例均高于公屋租户。也就是说在低收入住房困难群体中,只有部分人群受到保障,一些住房困难的低收入私人楼宇租户甚至未能获得相应的保障。相对于获得政府公屋的低收入居民来说,这些租住私人楼宇的居民负担更重,所获得的支持更少。由于这个原因,公营房屋计划也被批评不仅未能有系统地起到扶贫的作用,而且存在资源分配不均和不公平的现象。

2.公屋对象的退出机制问题。由于早期的徙置屋邨住户未进行资产审核,造成部分不符合条件的住户通过各种途径违规获得公屋,公屋资源不当使用或违法占有的现象较严重。香港房委会1992年的调查发现,香港580000户公屋住户中,至少有74000户拥有私人物业,1994年的后续调查发现拥有物业的租户超过90000户,1995年对2250户公屋租户进行调查,发现约有500户把承租公屋用于出租谋利或用作储物室。对此,房委会通过采取“双倍租金”政策,说服公屋中的“富户”交出居住单位,还尝试实行“租者置其屋”计划,让有经济实力的租户购买所承租居屋,但由于各种原因,效果并不明显。对居民来说,购买租住公屋需要付出一大笔资金,以后的维修和管理则全由自身负责。早期公屋质量欠佳也是居民不愿意购买的原因。此外,长久保住租住的公屋,一旦政府有意重建屋邨,改善环境,居住单位就会升值,所以租户宁愿出双倍租金也不愿意退回租住公屋。这种现象到1996年以后才有所改善。此外,公屋居民善于通过各种民间组织影响公共政策,将自身的诉求制度化。目前,公屋居民已经成功游说政府,准许他们将所居住公屋单位的权益转移给子女[7]。

(二)公屋后续管理与维护方面出现的问题

1.管理人员尤其是专业技术人员缺乏。20世纪五六十年代,香港公屋建设和管理机构主要有徙置事务处和屋宇建设委员会。由于徙置计划的制订过程过于仓促,加上计划规模庞大、缺乏合格的专业人员,徙置事务处的后续物业管理工作方式是边摸索边改进,未能制定长远管理规划和管理政策。徙置屋邨的管理人员绝大部分为非专业人员,更没有为新入职员工提供房屋管理的专业训练[8]。此外,徙置计划的最初目的是为灾民提供临时住所,对提供管理服务缺乏热情,屋邨的管理只限于被动的监控功能,这也是管理水平不高的重要原因[9]。与此相反,屋宇建设委员会提供公屋的对象主要为拥挤户或居住环境恶劣而收入超出低收入人群,这部分人多为白领和技术工人。屋宇建设委员会在运作之初,就采取以专业化服务为导向的房屋管理指导原则,管理和服务的专业化水平高,这也为以后公屋的专业化管理奠定了基础。

2.公屋和设施维修保养不到位。由于早期徙置屋邨的设计和建设水平不高,部分楼宇建筑质量欠佳,存在天花板渗水、墙壁脱落等质量问题。公屋社区居住人口数量多,设施被过度使用,公屋维修成本高昂。由于公屋租金水平很低,不足以维持公屋和设施的维修保养。此外,公屋保养不到位与居民自身忽视也有关系,由于不拥有公屋产权,居民缺乏居住安全感,忽视了公屋的保养。

(三)公屋社区管理方面出现的问题

由于香港公屋居民多为低收入居民,公屋社区管理中也出现过一些问题。

1.社区管理滞后,治安、卫生等问题严重。为加快安置寮屋居民,香港政府采取了集中新建徙置区的方式。这些徙置区规模较大,甚至出现了一些拥有10万居民的徙置区,如慈云山、秀茂坪等。一些徙置区(如慈云山)没有警署,巡逻的警察也少,成为治安管理的真空。这些地区由于居住人口众多,人员庞杂,黑社会争地盘、打群架、聚众赌博、卫生条件差等问题丛生。此外,相同祖籍的老乡聚集一起争夺摆摊地盘等发生械斗等现象也时有发生,居民缺乏安全感,徙置区曾一度被称为香港的“红番薯”[10]。随着公屋管理日益规范化,警力配备增强,公屋居民也自发成立各种自治组织,徙置区的治安情况才逐步得到改善。

2.低收入人群集中,居住状况较差进而引发社会危机。20世纪60年代中期,在经济迅速发展的同时,香港各种社会问题也日益凸显,如贫富悬殊、教育机会不足、青少年缺乏适当辅导等,成为香港社会危机的催化剂,并引发了1966年的动乱。调查委员会在一份关于1966年动乱的调查报告中指出,居住环境的拥挤可能是导致市民,尤其是青少年出现反社会行为的原因之一,但徙置区与骚乱之间的关系并不明显[11]。但学者发现1966年的动乱中,人口密集的东头村、黄大仙等徙置区,曾是群众进行破坏活动的热点,而居住环境较佳的廉租屋邨则相当平静[12]。这种强烈的对比,使政府不得不反省居住环境与社会稳定的关系。1971年,总督麦理浩认为香港人生活得不愉快,最主要的原因是居住环境太差[10]。他认为为有需要者提供廉价居所,不但有助于社会稳定,而且兴建公屋能增加就业及刺激消费,从而带动经济发展,于是启动了为期10年的房屋政策,旨在“为所有的香港居民提供环境理想、独立式的永久居所”[13]。

3.公屋管理缺乏与居民的沟通和联系,居民组织发展缺乏支持。香港公屋一开始采取家长式的管理,不重视居民的参与,在制度上没有任何渠道可以让公屋居民的意见向上传达。由于公屋屋邨数量众多,房屋署管理人员有限,未能根据居民需要提供有效的管理和服务。20世纪50年代,大量移民涌入香港衍生了不少社会问题,为了解决这些问题,居民自发组织成立街坊会,但当时负责管理徙置区的徙置事务处很少参与街坊会的联系或合作[14]。20世纪70年代,香港的罪案率急剧上升,社会舆论要求政府成立居民互助组织改善治安状况,这成为政府发展互助委员会的动力[15]。在20世纪70年代,现代化的物业管理尚未发展成熟,部分公屋管理人员对居民参与公屋管理并不支持,担心会影响公屋的管理工作,故公屋社区内互助委员会的数目比预期的低,到1974年,仅有一成左右的互助委员会成立于公屋社区[16]。

此外,由于缺乏引导,部分居民成立了谋求自身利益(有些是非法利益)最大化的居民组织,成为政府实行新的公屋政策,推进公屋管理的阻力。

4.缺乏对弱势群体的帮扶,公屋社区失业、自杀等现象高于普通社区。由于公屋居民的教育水平和劳动技能普遍不高,在劳动力市场上竞争力较弱,自我改善能力有限。早期公屋管理中,没有引进相应的社工组织、义工组织和其他慈善组织,对居民中弱势群体的帮扶不足。弱势群体过度集中,在缺乏相应社会援助的情况下,容易使这类群体对生活产生绝望。

这种现象在公屋集中的新市镇比较严重。以天水围为例,区内不少人口属于新移民家庭,教育水平不高,只能寻找低收入的工作。由于从天水围到市区的交通费高昂,令不少家庭长期倚赖失业综援。香港扶贫委员会2006年9月公布,全港收入低于平均综援金额有103万人,其中以天水围所在的元朗区人数最多。据社会福利署资料显示,2004年元朗区领取综援的个案近30000宗,天水围约占一半。天水围的自杀求助个案是全香港最高的,撒玛利亚防止自杀会2005至2006年的资料指出该区个案多达70多宗。

2004年4月11日,天恒邨发生无业汉斩死妻子及两名年幼女儿后自杀的灭门惨案,2007年再次发生类似伦常惨案[17]。这些惨案引起了香港社会的强烈关注,对香港政府造成了巨大的压力,对弱势群体的帮扶和救助机制也逐步建立。

三、香港公屋管理对内地的启示

保障性住房的管理和服务是一个复杂的系统工程,一个高效有序的管理系统需要合理完善的制度设计、高素质的管理人员和超前的管理理念。香港公屋在发展过程中遇到的问题和采取的应对措施,对内地保障房管理具有重要的借鉴作用。香港公屋管理出现问题对内地的启示至少包括三个方面:应该建立严格的资产和收入审核制度、服务为导向的专业化物业管理制度、居民积极参与的社区管理制度。

(一)应该建立严格的资产和收入审核制度

为保证住房保障制度的公平,必须建立健全严格的准入和退出机制,筛选出那些有真正需要住房的家庭作为资助的对象。内地由于覆盖全社会的个人诚信体系尚未建立、收入的透明度不高、社会监督不力,住房保障的申请审核制度也存在漏洞。在住房保障对象的资格审查方面,只能审查申请人资料的完整性,不能有效核实资料的真实性。因此,出现宝马、奔驰车主入住保障房小区的现象也就难以避免。保障房由政府部门进行管理,由于政府部门忙于行政事务,监管人手不足,难以对违规行为开展有效的监管,保障房的退出机制仍有待完善。内地一些城市对保障房的使用情况也建立了定期的清查制度,但一些骗购保障房的居民获得信息的渠道多,在政府部门开展违规清查前就已经获得了消息,违规行为的清查效果并不理想。

内地应该借鉴香港早期公屋在资格审核方面存在问题,实行严格的资产和收入审核制度。保障房申请家庭均需要接受收入和资产审查,通过收入和资产审核的保障房申请家庭,按收入和住房困难程度进入轮候。政府应逐步建立覆盖全社会的个人诚信体系,成立跨部门的收入审查机构,从而保证审核资料的真实性。政府部门每年都应该根据经济和社会发展状况,对收入及资产标准进行论证,以确保真正有需要的人群符合申请资格。在退出机制上,保障房的租住权不能自动继承,当保障房租户主及其配偶去世后,其成年家庭成员必须接受全面的经济状况审查后,才可获批新租约。在这方面,1996年后香港公屋的管理值得借鉴。香港房委会规定,凡在公屋住满10年而收入又超过公屋资助收入上限的租户,都必须申报所有资产,资产净额超过标准限额或者选择不申报资产的住户,必须按照市场租金水平缴交租金并于1年内迁出所住的公屋单位[18]。政策实施到2005年,房屋署已成功收回约3.4万个公屋单位,约1.6万个公屋住户需缴交额外租金,数额每年约达1.7亿港元。

2004年2月,房屋署还成立特遣队,专门调查滥用公屋单位的富户[19]。

严格的资产和收入审核制度离不开有力的监督机制。内地应建立住房保障的内外部监督体系,保证住房保障管理部门管理人员和保障对象行为的合法性。当住房保障体系建立起来以后,住房保障管理部门应独立成为一个半官方的独立机构,在政府的支持和授权下,负责保障房的建设、管理以及保障对象的资格审核,并接受更严格的社会监督,保证住房保障的公平性。

(二)应该建立服务为导向的专业化物业管理制度

由于保障房建设量巨大,管理实务繁重,加上居民的维权意识逐渐增强,对物业管理的要求越来越高。在可预见的未来,内地保障性住房小区的管理压力远大于香港公屋管理。保障房小区的居民中,低收入、残疾、孤寡、精神病等居民比例高。以广州金沙洲新社区为例,截至2009年10月,金沙洲新社区有廉租房户数2691户共7324人。其中,享受最低生活保障家庭1552户4146人,低收入困难家庭806户2375人,低保低收入户占廉租住户的近九成。另外,新社区内登记的各类残疾人800名,其中精神病患者177人,占社区总人口的2%,这个比例远高于广州城区内的普通社区[20]。这些特殊人群需要社会提供更多的照顾和服务,但目前内地保障房小区普遍采用了普通商品房小区的物业管理方式,收费标准按照商品房小区最低等级标准收费。以最低的物业服务标准为最需要服务的人群提供服务,是一对难以解决的矛盾。物业管理公司为了实现盈利,只能通过降低服务标准或者违规占用小区共有收益等方式获得收益以维持经营,这种做法不仅使小区居民得不到好的物业服务,而且容易滋生违法行为。

香港公屋物业管理出现的问题对内地保障房物业管理有很好的启示作用,香港房屋署“关怀为本、顾客为本、创新为本、尽心为本”的基本信念,以及“非营利性”和“以人为本”的管理理念值得内地保障房管理部门学习。保障房的保障性质要求政府在后续物业管理中不能缺位,应该承担相应的责任。内地应该以积极进取、体恤关怀的态度,以提供市民所能负担的优质保障房,包括优质的管理、妥善的维修保养为工作目标。在保障房的物业管理中,应将传统价值和现代物业管理理念兼容并蓄,为居民缔造一个和谐美好的家园。应以“关怀为本”作为服务市民基本理念,用真挚的关怀营造和谐氛围,让市民感受到政府和社会的关怀,以促进居民的归属感。在物业管理工作中,应鼓励员工积极创新,鼓励他们在工作中从顾客的角度出发,设身处地为顾客着想,主动改善工作流程,尝试借助资讯科技,以提高工作效率和效能。

保障房居民多为中低收入居民,收入偏低,对物业管理费用承受能力较差,而物业管理企业又是以盈利为目的,为了保证物业服务的“非营利性”,保障房管理部门应通过对物业管理提供补贴、规范管理等方式保证小区的物业服务水平。

(三)应该建立居民积极参与的社区管理制度

保障房小区中低收入居民过于集中,长期相处容易相互影响,一些消极的思想和行为习惯等容易在群体中扩散,社区文化建设任重而道远。此外,由于低收入居民同质性强,大量低收入居民集中,一些小的矛盾和纠纷容易复杂化,进而引发群体性事件。从笔者对内地城市保障性住房小区的调研情况来看,社区文化建设仍不容乐观。例如部分低保和低收入人群过分依赖政府保障,就业积极性不高。部分保障房小区居民,尤其是部分廉租住户的权利意识很强,但责任意识则相对缺乏,他们把政府提供的很多服务当成是理所当然,但缺乏改善自身生活水平的动力。在一些保障房小区,一部分原本就有酗酒、赌博等不良习气的居民就业动力不足,有的无所事事,甚至聚在一起酗酒,醉酒后破坏小区的公共设施,严重影响了其他居民的生活。保障房小区一些居民的不良生活习气虽然不具有普遍性,但其负面影响不容忽视。

大规模的保障性住房建成以后,社区管理如果没有跟上,社区问题会更为严重,目前城中村中存在的环境和治安等问题就会在保障房小区中重演,香港早期徙置区被称为“红番薯”就是例证。由于内地人口众多、人员复杂、社会矛盾众多,如果社区建设缺位,保障房小区的问题可能比20世纪五六十年代的香港公屋更严重。如何通过管理部门的管理创新,提高物业公司的服务水平,引导居民自主管理,引入社工组织提供服务,创建积极向上的社区文化,在未来的保障房社区管理中具有非常重要的作用。

香港公屋曾采取家长式管理,不重视居民参与,这种做法产生了许多负面影响。20世纪80年代初,房委会开始重视居民组织的作用,房屋事务经理与屋邨内的互助委员会主席进行定期的非正式沟通。互助委员会在屋邨建设中也发挥了积极的作用。根据Kuan等人通过对382个公屋互助委员会的研究,发现户主委员会举办的活动类型主要包括康乐、治安、清洁、邻里关系等(详见表2)[21]。这些活动对加强公屋社区管理、维护公屋社区治安、改善邻里关系等发挥了积极的作用。除了互助委员会外,公屋社区还有屋邨管理咨询委员会、业主立案法团等自治群体,还有爱心义工队、养老院、帮助妇女就业的团体,以及帮助低收入居民就业的劳工社团联会等。这些非政府组织填补了政府在公屋管理中的不足,使许多低收入居民得到了应有的照应和帮助。

香港公屋社区管理的经验和教训值得内地借鉴。

从长远来说,内地保障房小区应建立政府主导、居民参与、物业管理公司和社工组织提供服务相结合的社区管理制度。保障房的性质使政府在社区管理中不能缺位,应该发挥主导作用。在政府的主导下,有效引导保障房居民参与社区管理,有利于促进社区融合,提高居民的安全感,建立积极健康的社区文化。

此外,还应扶持和吸引慈善组织,或以购买服务的方式吸引各类社工组织入驻保障房小区提供相关服务。

在实际运作中,由政府负责规划和引导、提供经费并进行服务监督,社工组织为居民提供相应的服务。在多种力量的协同努力下,会有效提高保障房社区的社区管理水平,营造积极向上的社区文化,促进和谐社区的建设。