摘 要: 《法句经序》是中国3世纪的优秀佛教作品,是中国最早的翻译理论文章。自19世纪末迄今,英国人毕尔用英语、法国东方学家列维用法语、中国香港学者余丹用英语在不同年份翻译了《法句经序》。本文对《法句经序》这三个最有代表性的译本,从译者身份、翻译策略和隐化分析三方面进行翻译学研究。他们的翻译虽都采取了相同的隐化策略,但其不同的译者身份:纯粹的牧师或纯粹的学者这样的单一翻译身份,译者加今天和过去译学者的复合身份,使他们译文的隐化量和隐化分布结构不同。确定不同译本的隐化量和隐化分布可以看到《法句经序》历时译者的隐化互补。不同译本的隐化量和隐化分布的分析和确定还可以落实不同译者的隐化交叉。

关键词: 《法句经序》; 毕尔; 列维; 余丹; 隐化策略; 隐化互补; 隐化交叉;

Abstract: “The Preface to Dharmapada” by Zhi Qian is an excellent Buddhist work of the 3rd century and the earliest translation theory article in China. Since the end of the 19th century, scholars have translated this article from Chinese into English and French. In this paper, the three most representative foreign languages translations are examined from the perspectives of translator identity strategy and the implicitness analysis. Their translations all adopted the same strategies but with different identities: pure pastor or pure scholar as single identity, translators and scholars at present and in the past as composite identity, making their translation of different quantities and implicit distribution structures. The analysis and determination of the amount of implicitness and the distribution of implicitness of the different translations can also implement the crossover of the implicitness of different translators.

Keyword: “The Preface to Dharmapada”; Samuel Beal; Sylvain Lévy; Diana Yue; implicitness strategy; implicitness compensation; implicitness intersection;

《法句经序》是支谦在3世纪上半叶1所作,学界公认它是中国最早的翻译论。胡适20世纪20年代末出版《白话文学史》,就研究过该序。2稍后中国文学批评家罗根泽在其《中国文学批评史》中也说过:“……此文正说翻译之难,应当是最早的翻译论。”3《法句经序》是中国文化在两汉之际因佛教输入发生嬗变过程中产生的优秀代表作,未经任何力量推动,在19世纪末自己走出了国门,西方学者迫不及待地拿来研究。

《法句经序》流传至今有若干个版本。《大正藏》里有两个版本,第一个在第4册第566页4,放在《法句经》吴译本上下卷之间,文中曰:“唯昔蓝调安侯世高都尉弗调译梵为秦”,这说明该版序言经过了东晋二秦(苻秦和姚秦)之间有关人士的修改。第二个版本在《大正藏》第55册第49—50页,由梁代释僧佑收入其《出三藏记集》卷第七。这两个版本的《法句经序》不分段,但有句读。另外,《中华大藏经》(汉文部分)也同样有该序言的两个版本。第一个在第五十二册5,也放在《法句经》吴译本上下卷之间,文中曰:“唯昔蓝调安侯世高都尉弗调释梵为晋”6,这说明该版本的《法句经序》经过了两晋之人的修改。第二个版本在第五十三册7,也由梁代释僧佑收入其《出三藏记集》卷第七。《中华大藏经》中这两个版本的《法句经序》行文与《大正藏》版略有出入,但没任何标点,也不分段。

本文研究的《法句经序》出自苏晋仁、萧錬子点校的南朝时梁代释僧佑着《出三藏记集》,中华书局1995年版。该版本的《法句经序》有的地方与其他版本有明显不同,如上述“释梵为晋”和“译梵为秦”在此都是“译胡为汉”8,三者的一个明显区别在于对目的语——汉语的指称。中古早期对汉语本身没有固定名词以指称,都用所处朝代来指代。《法句经序》作于三国时代,该时代主流社会依然奉汉为正统,序言作者不会知道身后几十年的朝代晋,更不会知道上百年之后北方小朝廷秦,所以“译胡为汉”才是恰当的叙述。从这个角度而言,该版《出三藏记集》所载《法句经序》相对更可靠些。再者,该版本经过苏晋仁、萧錬子点校,两位老先生有深厚的佛学修养、广博的古籍知识和高深的学问,“兹以《碛砂藏》为底本,据《缩刷藏》《大正藏》所引《丽藏》《宋藏》《元藏》《明藏》互刊字句外,并引据各书勘之。”9该版本迄今最权威可靠,而更可贵的是,点校者不仅给《法句经序》点上了现代标点,而且还给文章分了段。本文沿用其标点、分段和其他点校对勘成果,仅把繁体字转为简体,行文竖排从右向左改为横排从左至右。

《法句经序》最有代表性的外语译本有三个:英国学者毕尔(Samuel Beal,1825—1889)的英译文发表在19世纪下半叶,是笔者迄今所发现的最早英译本;法国学者列维(Sylvain Lévy,1863—1935)的法译文发表在1912年,比毕尔稍晚些,但其篇幅相对完整;中国香港学者余丹(Diana Yue,1945—)的英译文发表在2006年,离今天最近。毕尔和列维的译本,荷兰汉学家许里和(Erik Zürcher,1928—2008)与中国香港学者张佩瑶(Martha P.Y.Cheung)在其专着或编着中都有所提及,但至今还是内地学界研究的空白。下文将从译者身份、翻译策略和隐化分析这三个方面,对这三个译本进行翻译学研究。

一、译者身份

译者身份指译者翻译某文本时所显示出的起决定作用的特定社会关系和地位,而不仅仅是其履历所标明的身份。比如,下文的毕尔英译《法句经序》时,其履历显示他是大学汉语教授,可其身份以教会圣职为主,其着作也证明他翻译该序时完全被强烈的传教动机所驱使,这时我们即可断定其译者身份是纯粹的牧师,而其学术身份完全为其传教目的服务。

1. 毕尔

英国人毕尔在1878年出版其以汉译《法句经》为底本的英译本,其中就英译了《法句经序》节选。10毕尔出生于新教牧师家庭,1847年毕业于剑桥大学三一学院,1850年被圣公会授予圣职,次年升任牧师。他在1856—1858年的第二次鸦片战争(又称英法联军之役)期间曾在英国皇家海军军舰西比尔(H.M.S.Sybille)号上任随军牧师(chaplain)。毕尔1877年才辞去海军牧师职位就任英国伦敦大学学院(University College,London)汉语教授。但从1877年直到1889年他先后是英国几个地区圣公会的教区长(rector),在1885年因研究中国佛教卓有建树而获得教会法规博士(DCL)。毕尔在英国最早直接用英语从汉语翻译佛教早期文献,发表了一系列学术着作,其学术名望来自其研究5—7世纪中国佛教徒西行印度求法的事迹,也奠基于其已为学界公认的专攻佛教的学术经典着作。11

毕尔研究和英译《法句经》和《法句经序》的目的在于传教,出书是为了揭示中国早期佛教僧人宣教弘法(比如利用寓言)的方法,其影响之广泛,深入众生心灵之稳固。他认为,只有基督教传教士都研究佛教,研究佛教术语的原本真义,才能让中国和日本这种佛教盛行的国家的民众理解《圣经》,才能让其民众对基督教义了然于心。12毕尔的传教动机,从多元系统论的角度而言,是目标语译者通过朝目标语一方的翻译努力,促成源语意识形态系统的某种变革或者革命的企图。汉语教授是次要身份,传教士才是他的真面目。由此可见,中西文化交流既有文的一面,又有武的一手,其中必定还有利的推动,文武兼备、多管齐下才是本来面目。英人姓名Beal本来该汉译成“比尔”,但是毕尔的传教士加入侵海军的身份在国人心目中有特别醒目的地位,所以新华社译名室编《世界人名翻译大辞典》在“Beal比尔[英]”词目下,特别注明“Beal,Samuel(1825–89)毕尔(英)驻华海军牧师”13。牧师是毕尔译者身份最醒目的特点。

2. 列维

30多年以后,法国东方学家列维在1912年发表了其研究《法句经》版本情况的长篇论文,14文中几乎把《法句经序》全文用法语译了出来。15根据《中华佛教百科全书》16所载,列维是法国研究佛学、东洋学等学科的大师,历任法兰西大学教授等职,讲授梵语、梵文学、宗教学等课程。1897年游历印度、尼泊尔,获得了很多梵文写本,翌年经日本回法国。他研究梵书、梵文叙事诗、东西交通史、梵藏汉佛典的比较对照、梵文校订、吐火罗语等。1921年,应泰戈尔(Rabindranath Tagore,1861—1941)之邀,他赴印度讲学,再度在尼泊尔收集梵文资料,并经停印度、中国、日本、俄国,两三年后回法国,继续从事古代印度与中亚等地区的研究。列维重新考订了印度史纪年,确立了综合性的印度文化研究,发现并校订刊行了梵文和汉文佛典,并成功解读中亚的吐火罗语,在印度与欧洲的比较语言学领域有很大的学术贡献。列维在佛教学术领域也影响深远,不仅誉满欧洲而且远及印度和日本。他意识到汉语不但对佛学研究,且对印度历史也具有重要影响。他以自己的学术研究为例,说明印度、中国,包括中国西藏地区的资料对于佛学研究都不可缺少。学术大师是列维译者身份最主要和突出的特点。

3. 余丹

余丹是香港本地人,是在港接受教育并成长起来的多面译手,从诗歌到法律都有译作问世。她以英译香港女作家西西的《飞毡》而成名,醉心于中国最古老剧种昆曲的英译。其《法句经序》英译本出版时,她在香港大学文学院教授翻译。17余丹的译者身份貌似单纯,实则复合。她英译的《法句经序》仅仅是《中国翻译话语英译选集(上册):从最早期到佛典翻译》当中的一篇18,其英译肯定在多方面受到该选集主编所施加的很大影响,所以她的译者身份多少还要纳入选集主编张佩瑶的身份。张佩瑶当时是香港浸会大学教授,是该校翻译研究、实践和教学的负责人,之前在香港中文大学教过翻译,在香港大学教过英国文学及翻译。19余丹兼有21世纪译学理论家的身份,加之其英译所依据的底本是1984年罗新璋辑录的《法句经序》20,所以她在某种程度上还兼有30多年前译学家罗新璋的身份。复合的译者身份是余丹最大的特征。罗新璋《法句经序》的辑录本及其观点21确实代表了当时中国译学研究古代译论的最高水平,但今天看来至少有两个学术缺陷:一是没有标明其节录本最终出处的具体版本信息,其文本显然不是来自《大藏经》的一手资料,其文横排从左向右行,用的是20世纪50年代以来定型的简化汉字;二是文本显然经过了罗新璋的现代标点、掐头去尾和其他方式的删节。

以上三位译者,毕尔的身份是牧师,列维是纯粹的学者,二者身份单一,只有余丹是职业翻译兼新旧翻译学者的复合身份。他们不同的身份与后面译文隐化量及其分布的不同有一定的因果关系。

二、翻译策略:隐化策略

翻译策略是译者行动的大方向,是宏观总体的行动方针和方法。译者出于自己的身份及动机的需要,或因赞助者的压力或其他原因,为了达到翻译目的在一端为源语另一端为译入语的横轴上或左或右、归化与异化,或在时间横轴上要么趋今要么向古,或在翻译内容上隐化或显化。译者采取的策略不同,翻译结果当然就不同,而采取了相同的策略也有译出的量和结构之不同。

上述三位译者翻译《法句经序》都在不同程度上采取了隐化策略。隐化(implicitation)是“一种风格修辞上的翻译方法,其做法主要是译者根据语境或表达意义的需要,在目的语隐藏了源语中的显在部分。”22采取隐化翻译法与译文读者的阅读期待密切相关,专业译者出于语言、文体、文化、意识形态等方面的考虑,在其译本中不翻译(have not translated),或者忽略了(omitted)源文本中的一些词、句、短语,甚至段落。23笔者以为,采取这个策略不光与专业译者的上述考虑和预期有关,也与译者的身份密切相关。比如,毕尔英译《法句经序》隐化原本信息量最大,他将整大段略去不译,或者把某几句高度浓缩编译。仔细分析毕尔省略不译或者浓缩编译的段落,可以发现它们都与《法句经》本身无关或关系甚微,与他的身份和研究动机无涉,他只专注于宗教信息,其他则弃之不顾。而法国东方学家列维则走另一个极端,采取的是最小隐化策略,换言之,他的法译本最全,隐化量最小。他毕竟是学问大家,为了学术,有更严谨和一丝不苟的精神,但依然有两三处从学术而言不该隐而隐化的。余丹的英译本比毕尔隐化量少,但比列维多,这与其身份相符,介于专一的基督徒和学术大家之间。

三、隐化分析

本节先列出不同译者的文本上隐化的定量、定位及其分布,然后分析不同译者隐化的量、位置和分布的不同。此译者此处隐化而彼译者此处并没有隐化,彼即可弥补此的隐化。不同译者虽隐化原文本的量和位置不同,但居然有隐化交叉,也就是大家不约而同隐化的部分。

1. 隐化厘定

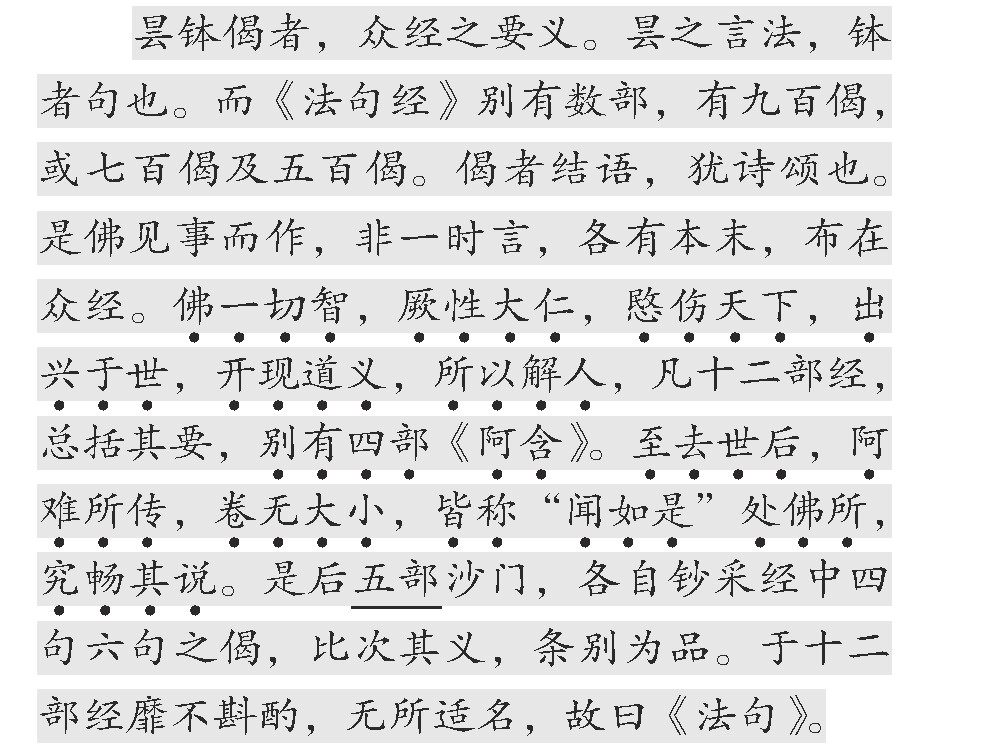

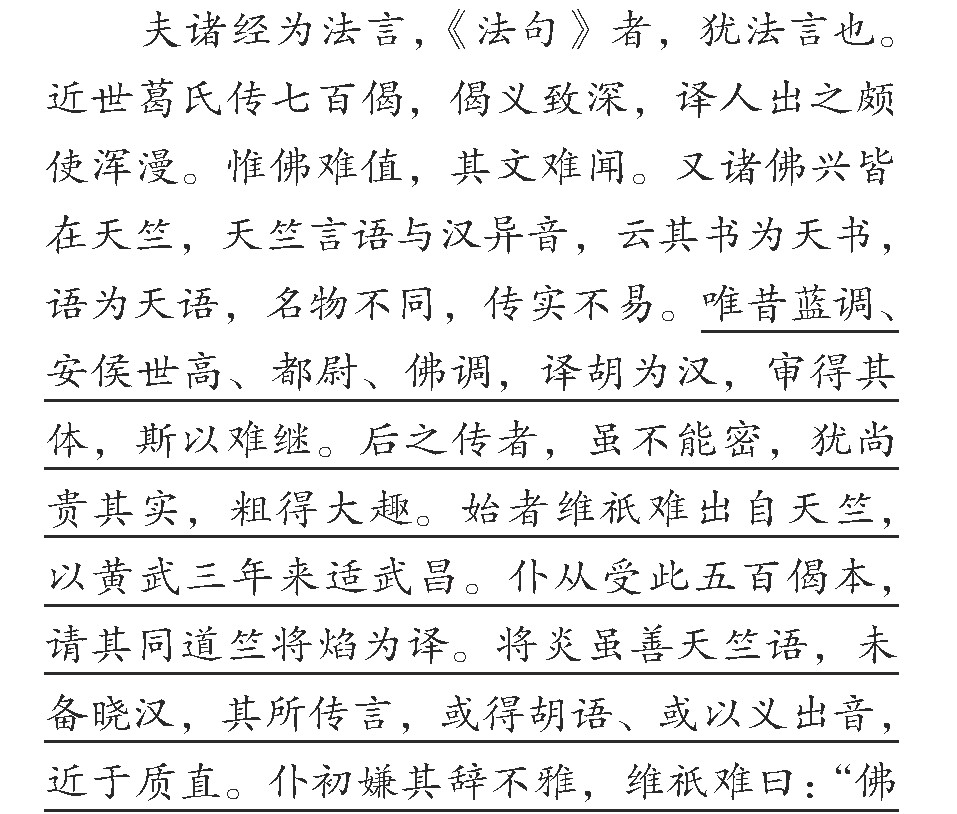

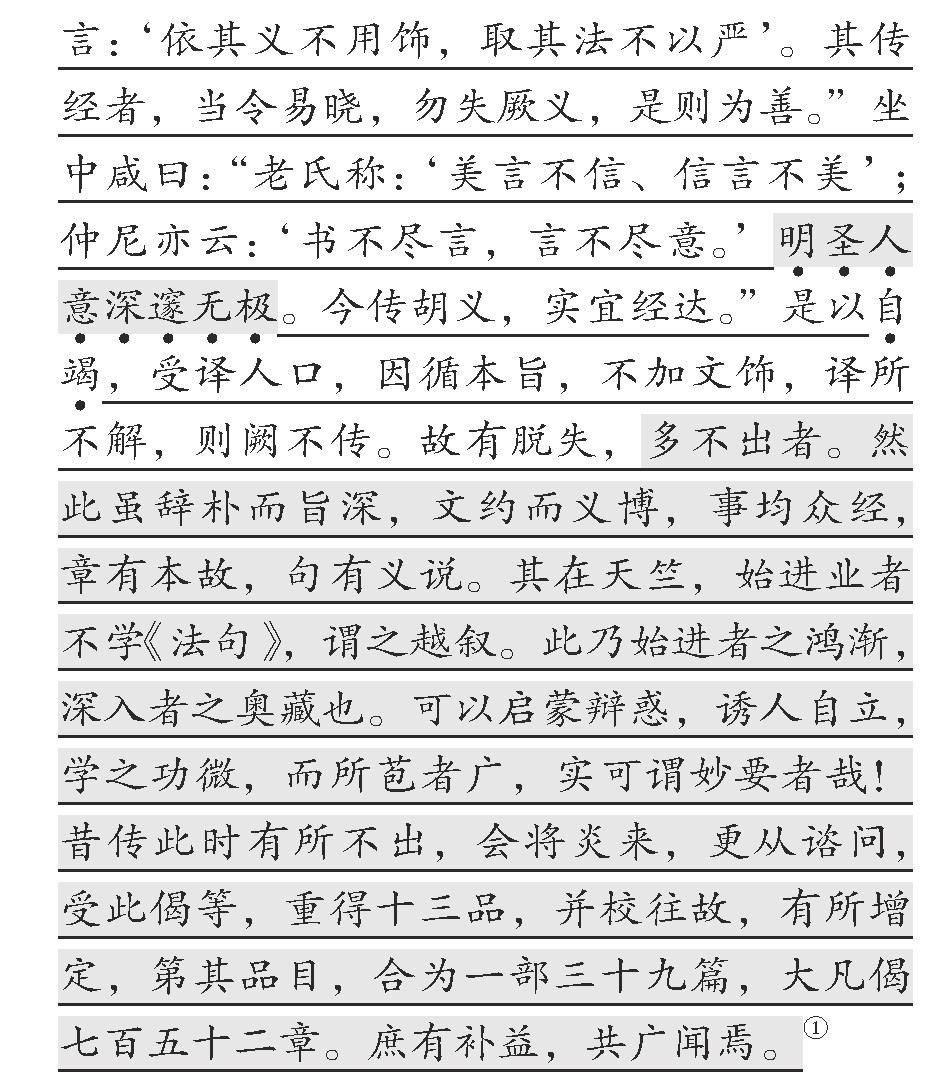

三位译者译文的隐化量、隐化定位和分布,在原文中标记24如下:

法句经序(原文)

毕尔英译《法句经序》,大致隐去了原文450多字的内容(单下划线部分),主要分布在序干和序尾,占全文总字数的59%。需要说明的是,第二段隐化部分从“始者维只难出自天竺”到“多不出者”有8句原话,共227个汉字,毕尔用了两句英文浓缩翻译(condensation),这是一种不算全隐而是部分隐化的翻译方法。浓缩英译文:“The present work,the original of which consisted of500 verses,was brought from India in the third year of the reign of Hwang-wu (a.d.223),by Wai-chi-lan,and,with the help of another Indian called Tsiang-im,was first explained,and then translated into Chinese.On some objection being made as to the inelegance of the phrases employed,Wai-chi-lan stated“that the words of Buddha are holy words,not merely elegant or tasteful,and that his Law is not designed to attract persons by its pleasing character,but by its deep and spiritual meaning.”25笔者回译:“现有500偈构成的原本是维只难在黄武三年(223)从印度带来,在另一位印度人竺将炎帮助下先口头解释,然后笔译成汉语。针对某人反对其译语措词不雅,维只难宣称:‘佛言乃圣言,不仅文雅有品位,且开创佛法并非为了以其迷人的外表吸引人,而是靠其深刻的精神内涵。’”

需要注意的是,黄武三年应该是公元224年,即“大帝(孙权)黄武三年”26,毕尔缩译有点误差。用这两句英译文浓缩总结原文8句的内容确实很精练,但略去了很多细节。这部分是后来中国学者,尤其是文学研究家极为关注、大书特书的一段,含有《法句经》吴译本生动又宝贵的汉译细节。毕尔就这样以猛火蒸馏原汤的方法处理,原汁原味和稀有微量营养元素都消失殆尽,这说明他对这些细节没有太大的学术兴趣。

另外,原文最后两句毕尔也是用英语浓缩翻译,也仅保留了基本信息:“Finally,the work of translation was finished,and afterwards 13 additional sections added,making up the whole to 752 verses,14,580 words,and headings of chapters,39.”27笔者回译:“最后译作完工,之后增加了另外13篇,全经共增补到752偈,14580个词,篇题为39个。”

毕尔英译的优点是深度翻译,加深了我们对《法句经序》的主文本——《法句经》和序头本身的认识,缺点就是省略过多。法国学者列维评价毕尔的英译说:“毕尔在其英译的《法句经》一书中至少英译了《法句经序》的局部,但不够精细(mais sans assez de précision)。”28毕尔英译《法句经序》的上述隐化情况表明,他因为自己牧师的身份,仅仅对涉及《法句经》的内容感兴趣,研究《法句经序》是为其英译《法句经》服务,而《法句经》吴译本的翻译过程,当初参与汉译的文质两派的争论,文质两派的诉求等等涉及翻译理论和方法的问题,这些内容与传教无关,他都没有学术兴趣。

列维隐化部分(字下加点部分)在三位译者中最少,第一段中只有一句加上大半句,第二段有三处:“以”“自竭”“明圣人意深邃无极”。前两处是全隐,最后一处是部分隐化,这几处是列维与另外两译者的隐化交叉点。

尽管列维法译本隐化的量和面最小,占全文字数的10%,是三个译本当中的最全本,但他完全按照自己的学科研究理路叙述,倒置译文顺序。他把序言开头至第二段第一句(“夫诸经为法言,《法句》者,犹法言也。”)的译文放在他论文的第218—219页29,从第二段第二句(“近世葛氏传七百偈”)至序言结尾的译文放在第206—207页30。说明他对整篇序言没有完整的篇章结构意识,对序言整体本身没有学术研究兴趣,只完全为了自己的学科研究而译。

列维的纯学者身份使他的译文具有与原文亦步亦趋的优点,最准确,学术水平最高,但还是有翻译硬伤。比如他把原文“安侯世高”译成“le marquis An安侯,Che-kao”31,回译就是:“安侯、世高”,这样本来同一人就成了两个人。“安侯世高”就是安世高本人,由于他早先是安息的王子,所以也称为安侯。《出三藏记集·安世高传》:“安清,字世高,安息国王正后之太子也。……世高本既王种,名高外国,所以西方宾旅犹呼安侯,至今为号焉。”32后来慧皎的《高僧传·汉洛阳安清》33也是这样说的。列维译错了,属于疏于考证的翻译硬伤。

原文中字符加淡黑底纹部分是余丹英译文34隐化的部分,主要在序头和序尾,有339个汉字,占原文总字数将近45%,隐化量接近全文一半。关键是隐化部分分布在序头和序尾,这个隐化分布对翻译学最为致命。笔者曾撰文说,《法句经序》作为翻译论,如果序头缺失,读者就看不到汉译《法句经》的理由和前提;序尾缺失,读者就不知道《法句经》吴译本修订、合编、会译和最后审定的情况,尤其是会译法即便在今天也是非常重要、必不可少的翻译方法。35

余丹这样隐化的原因从张佩瑶对《法句经序》英译文的评述可以看出点端倪。她说:“众多翻译学者都一直认为该序言含有中国翻译传统的第一次理论探讨。”36这“含有”(contain)一词表明张佩瑶等译学者(包括罗新璋)都认为《法句经序》并非全篇都是译论,在整体上并不是翻译理论文章,仅仅“含有”一次“理论探讨”(theoretical discussion)而已。余丹隐化是为了屏蔽不属于译论的部分。

余丹英译本的优点在于生逢其时,恰逢中国在世界舞台上龙腾虎跃,正如白立平说:“《选集》则是中国香港学者向海外介绍中国翻译话语的译着,这是中国翻译话语进入国际研究舞台的重要里程碑。”37其译本就像通过美女窈窕身段的展示,引诱翻译学者进一步探求美女的全貌。钱钟书当年说过,好的译作在原作之间起到“媒”(引介)和“诱”(诱导)的作用。38

2. 隐化互补

从上文可以看到,三位译者的隐化量不同,隐化分布也不同,各自没有隐化的部分可以弥补他人隐化的部分。

列维在第一段隐化了“佛一切智,厥性大仁,愍伤天下,出兴于世,开现道义,所以解人,凡十二部经,总括其要,别有四部《阿含》。至去世后,阿难所传,卷无大小,皆称‘闻如是’处佛所,究畅其说”的大部分,其中只有“凡十二部经,总括其要”列维译成了法文:“Suit un rappel sommaire de l’origine du canon et de ses douze catégories”(笔者回译:“紧随十二类经起源之扼要回顾”),与原文似乎可以对应。这句没有主语,只有动词Suit及其所带的宾语,不是个完整的句子。这句之前和之后的法译文都有引号,只有这句没有,表明是作者有意为之。不知为什么,这两句列维只译了这点,隐化了这两句的大部分。39但毕尔把这两句都英译了,弥补了列维和余丹(整个第一段她都没译)的缺译,其英译文如下:“Now Buddha,the All-wise,moved by compassion for the world,was manifested in the world,to instruct men and lead them into the right way.What he said and taught has been included in twelve sorts of works.There are,however,other collections containing the choice portion of his doctrine,such,for instance,as the four works known as the Agamas.After Buddha left the world,Ananda collected a certain number of volumes,in each of which the words of Buddha are quoted,whether the Sutra be large or small,with this introductory phrase,‘Thus have I heard.’The place where the sermon was preached is also given,and the occasion and circumstances of it.”40原文只有两句,毕尔的英译文是五句,法译文如果正常译出,篇幅不会比英文小。

原文第一段倒数第二句中“五部沙门”,毕尔英译成“the Shamans”41(笔者回译:“那些沙门”),隐化了“五部”。余丹把第一段完全隐化。42而列维的法译文是“les?rama?as des cinqécoles (d’après le Dictionnaire numérique,chap.XXVI,les cinqécoles[des Vinayas]五部sont les Dharmaguptas,les Sarvāstivādins,les Kā?yapīyas,les Mahi?āsakas,les Vātsīputrīyas)”43。笔者将此回译为“五个部派的沙门(根据《数法词典》第26章,(律藏)五个部派是:法藏、说一切有、饮光、化地、犊子)”。列维不愧为学术大师,不仅译了毕尔隐化之处,还指出其法译所依据的来源工具书。他的翻译有丁福保44后来的回应,今天北大教授林梅村着述45也与之一致。列维可以弥补毕尔和余丹译文的地方很多。今天翻译《法句经序》不研究已有的译文,尤其是毕尔和列维的译文,缺陷就太明显了。

3. 隐化交叉

三位译者翻译《法句经序》的时代不同,目标语也不同,其隐化原文本的量和位置分布也不同,但三译文居然还是有隐化的交叉或者重合的部分,也就是大家不约而同的隐化。比如,“以”“自竭”“究畅其说”和“明圣人意深邃无极”,他们翻译时都将其隐化或部分隐化。

原文第二段顺数第九句原文是:“将炎虽善天竺语,未备晓汉,其所传言,或得胡语、或以义出音,近于质直。”这整句属于毕尔大段隐化的范围,但列维和余丹都译出了,其中的“或以义出音”,列维法译成“tant?t ne rendait que le sens même”46(笔者回译:“或只译出意义本身”),余丹的英译文是“and at other times he relied on transliteration”47(笔者回译:“有时他依赖音译”)。列维的法译文“tant?t”相当于原文的“或”,“ne…que”是“仅仅”的意思,“rendait”相当于原文“出”,这些和“以”都没什么关系。余丹的英译文“and at other times”相当于原文的“或”,“relied on”与原文“以”和“义”都没有关系,“transliteration”相当于原文的“出音”。他们都没有译其中的“以”这个词,原文此处的“以”是“为了”的意思48。

原文第二段倒数第八句:“是以自竭,受译人口,因循本旨,不加文饰,译所不解,则阙不传。”这属于毕尔大段隐化的范围,但列维和余丹都译出了。列维的法译文是:“C’est-à-dire qu’en recevant les gathas de la bouche du traducteur,on se conforme alorsàl’original et on n’y ajoute pas de fioritures.Ce que le traduction n’explique pas,on le laisse de c?tésans le transmettre.”49笔者回译:“因此从该译者接受口传的偈子,总是遵循原本并不加文饰。其译言有所不解之处,则放在一边不译。”

原文“是以自竭”字面直译是“因此自己遏止”。列维把其中的“是以”译为“C’est-à-dire qu’”(因此),译得很好,但是紧接着的“自竭”两个词居然没有译出来,“竭”显然不等于偈,况且还有“自”这个词没有译。但原句其他部分都译出来了。

这句原文余丹在2006年的英译文是:“That is why I now write down only the words spoken by the Presiding Translator and I follow the original theme of the sutra without refining[wén文]it with embellishment[shì饰].Anything the translator does not understand will be left blank and not transmitted.”50笔者回译:“因此我现在只写下主译的口出之辞,且遵循该经原本之旨而不加文饰,凡译者不懂之处皆忽略不译。”这句的“自竭”,余丹与列维都隐化了,“是以”都译了,余丹英译成“That is why”。这句的“自竭”,字面直译是“自己遏止”的意思,“竭”的意思是“遏止”。比如:《淮南子·原道》:“所谓后者,非谓其底滞而不发,凝竭而不流。”《盐铁论·疾贪》:“货赂下流犹水之赴下,不竭不止。”51

以上的“以”和“自竭”是三位译者不约而同都没有翻译即完全隐化的交叉点。今天我们翻译《法句经序》假如也跟着前人隐化,就是不思进取,还不如不译。定位该序言以往不同译者的隐化交叉,可以确定今天翻译该文本的制高点,占领了这些制高点,我们才有可能处于该序言翻译的最高水平。

结语

自19世纪末迄今,毕尔用英语、列维用法语、余丹用英语在不同的年代翻译了中国3世纪的优秀佛教作品《法句经序》。他们虽都采取了相同的隐化翻译策略,但其不同的译者身份:纯粹的牧师或纯粹的学者这样的单一翻译身份,译者加今天和过去译学者的复合身份,使他们译文的隐化量和隐化分布结构不同。确定不同译本的隐化量和隐化分布可以看到《法句经序》历时译者的隐化互补,这有助于后来者提高《法句经序》的翻译质量。不同译本的隐化量和隐化分布的分析和确定还可以落实不同译者的隐化交叉,这有助于《法句经序》的最近译者达到历史最高的翻译水平。

注释

1《法句经序》中说,天竺僧人维只难于三国吴大帝(孙权)“黄武三年”(224)带来《法句经》原本,当年就开译,最后汉译完工定本不会晚于225年,因为该经不长。

2胡适:《白话文学史》,骆玉明导读,上海:上海古籍出版社,1999年,第97、98、99-101页。

3罗根泽:《中国文学批评史》,上海:上海书店出版社,2003年,第265页。

4《大正藏》刊行会:《大正藏》,台北:新文丰出版有限公司,1992年。

5《中华大藏经》编辑局:《中华大藏经》(汉文部分)第五十二册,北京:中华书局,1992年,第266-267页。

6《中华大藏经》第五十二册,第266页。

7《中华大藏经》第五十三册,第927-928页。

8(1)(梁)释僧佑:《出三藏记集》,北京:中华书局,1995年,第273页。

9(2)见苏晋仁为释僧佑的《出三藏记集》(北京:中华书局,1995年)所作的序言,第21页。

10(3) Samuel Beal (Translated from the Chinese),Texts from the Buddhist Canon Commonly Known as Dhammapada with Accompanying Narratives.London:Trybner&Co.,Ludgate Hill,1878,pp.29-30.

11(4) http://h-s.en.wikipedia.org.forest.naihes.cn/wiki/Samuel_Beal 2017-09-27.

12(5) Beal,op.cit.,pp.25-26.

13(1)新华社译名室编:《世界人名翻译大辞典》,北京:中国对外翻译出版公司,1993年,第229页。

14(2) Sylvain Lévy,“L’Apramada-varga.?tude sur Les Recensions des Dharmapadas,”Journal Asiatique,10E Série/Tome 20.Paris:Imprimerie Nationale,1912,pp.203-294.

15(3) Lévy,op.cit.,pp.206-207,218-219.

16(4)蓝吉富主编:《中华佛教百科全书》第六册,台南:中华佛教百科文献基金会,1994年,第3605页。

17(5) Martha P.Y.Cheung,ed.,An Anthology of Chinese Discourse on Translation-Volume One:From Earliest Times to the Buddhist Project.Manchester,UK and Kinderhook,USA:Saint Jerome Publications,2006,p.xv.

18(6) Diana Yue (translated),“LACKING IN FELICITY”,in Martha P.Y.Cheung,ed.,An Anthology of Chinese Discourse on Translation-Volume One:From Earliest Times to the Buddhist Project,pp.58-59.

19(7) Cheung,op.cit.,p.xiv.

20(8) Cheung,op.cit.,p.59.

21(9)罗新璋编:《翻译论集》,北京:商务印书馆,1984年,第22页。

22(1) Jean-Paul Vinay&Jean Darbelnet,translated and edited by Juan C.Sager&Marie-JoséHamel,Comparative Stylistics of French and English:A Methodology for Translation.Amsterdam&Philadelphia:John Benjamin’s Publishing Company,1995,p.344.

23(2) Rodica Dimitriu,“Omission in Translation”,Perspectives 3 (2004):163,165-171.

24(3)隐化部分:毕尔,单下划线;列维,字下加点;余丹,字符底纹。

25(1)《出三藏记集》,第272-274页。

26(2) Beal,op.cit.,p.30.

27(3)《中国历史大辞典》,上海:上海辞书出版社,2000年,第3315页。

28(4) Beal,op.cit.,p.30.

29(5) Lévy,op.cit.,p.205.

30(1) Lévy,op.cit.,pp.218-219.

31(2) Ibid.,pp.206-207.

32(3) Ibid.,p.206.

33(4)《出三藏记集》,第508、510页。

34(5)(梁)释慧皎:《高僧传》,北京:中华书局,1992年,第4、6页。

35(6) Yue,op.cit.,pp.58-59.

36(7)黄小芃:《支谦〈法句经序〉研究的译学新视野》,《东方翻译》2015年第5期,第13页。

37(8) Cheung,op.cit.,p.60.

38(9)见白立平为张佩瑶编着的《中国翻译话语英译选集(上册):从最早期到佛典翻译》(上海:上海外语教育出版社,2010年)所作《“洞入幽微,能究身隐”--〈选集〉内容评介》,第iii页。

39(10)钱钟书等:《林纾的翻译》,北京:商务印书馆,1981年,第20-21页。

40(1) Lévy,op.cit.,p.218.

41(2) Beal,op.cit.,pp.29-30.

42(3) Ibid.,p.30.

43(4) Yue,op.cit.,p.58.

44(5) Lévy,op.cit.,p.218.

45(6)丁福保:《佛学大辞典》,上海:上海书店,1991年,第548-549页。

46(7)林梅村:《西域文明--考古、民族、语言和宗教新论》,北京:东方出版社,1995年,第412-414页。

47(8) Lévy,op.cit.,p.206.

48(9) Yue,op.cit.,p.59.

49(10)《汉语大字典》九卷本,武汉:崇文书局;成都:四川辞书出版社,2010年,第137页。

50(1) Lévy,op.cit.,p.207.

51(2) Yue,op.cit.,p.59.

52(3)《汉语大字典》九卷本,第2904页。