引言

2013年,党的十八届三中全会提出,要“健全城乡发展一体化体制机制,推进农业转移人口市民化,逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民。”农民工的社会融入已经成为农民工发展的一种趋势。农民工外出就业不再是一种简单的劳动力转移,而是一种社会发展权的确认。而对于农民工来说,其最基本的发展权利在于两点:安居和乐业,即要解决其居住问题和就业问题。国内学者的研究指出,我国农民工的居住方式大致分为三种类型:第一种是“村落型”聚居,即集中租住在城市边缘并形成聚居区;第二种是集中居住在单位宿舍或工棚;第三种是散居于城市家庭中或所租住房中。

按照农民工的居住人口数量来说,最多的是集中租住在城市边缘并形成聚居区,最少的是散居在城市家庭或所租住房中。总体来说,可以将农民工的居住模式概括为集中居住模式和分散居住模式。

本文从农民工的人口社会学特征出发,运用相关性等实证方法来测度农民工居住模式对其社会融入的影响,以得出农民工居住模式与社会融入的关系,提出更加有利于农民工社会融入的对策发展方向。

一、研究设计

(一)资料来源

研究的数据来源于2013年课题“杭州市外来务工人员融入城市问题”。在本次课题中,共发放问卷2000份,实际回收有效问卷1978份,问卷有效率为98.95%。问卷主体设计由五部分组成,包括农民工的基本信息、就业和社会保障等情况、就业培训与子女教育等情况、住房和社会交往等情况、其他方面。

文章以闻潮社区和格畈社区两个典型的农民工居住社区作为调研地点。闻潮社区位于经济技术开发区,经济发达且社会综合管理较为先进,外来务工人员集聚程度高。闻潮社区是以年轻外来务工人员为主要群体的新型社区,其新雁公寓是目前浙江省规模最大的廉租公寓,外来务工人员集中居住;同时为外来务工人员打造的社区服务比较完善。而格畈社区位于杭州九堡镇,是一个撤村建居的社区,其社区内的人员组合较为多样,当地居民形成了大量的出租房,相对低廉的房租同样吸引了大量“居家型”的外来务工人员,形成了一个非常有特色的外来务工人员的集聚区。两个社区相比较而言,农民工在闻潮社区以集中居住为主,在格畈社区以分散居住为主。

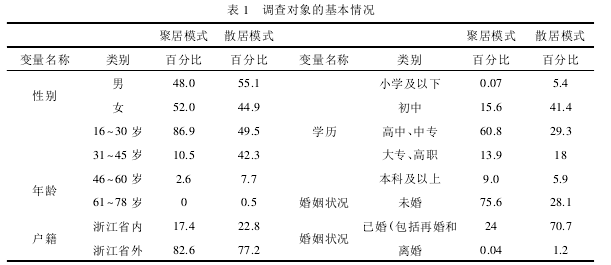

(二)调查对象的基本情况

从表1可以发现:在性别方面,两个社区的男女比例差别不大。在年龄方面,聚居模式区的农民工以16~30岁为主,呈现年轻化趋势;而散居模式区这一年龄分布比例仅为49.5%。在户籍方面,两个社区的区别不大,农民工都以浙江省外为主。在学历方面,集中聚居模式区的农民工主要集中在高中、中专,散居模式区的农民工主要集中在初中学历。在婚姻状况方面,聚居模式区的农民工的未婚比例较大,为75.6%;散居模式区的农民工已婚的比例较大,为70.7%。

(三)关于社会融入的文献综述

关于农民工社会融入的层面,国内外学者有较多的研究。国外学者主要从移民融入的角度对融入做了维度的研究,其中,戈登(1964)提出了结构性和文化性“二维度”模型,杨格、塔斯(2001)等人提出了结构性融入、社会—文化性融入和政治—合法性融入“三维度”模型,恩泽格尔(2003)提出了社会经济融入、政治融入、文化融入和主体社会对移民的接纳或拒斥等“四维度”模型。

国内学者大多认为可以分为经济层面、社会层面、心理层面。田凯(1995)则认为这三个层面是依次递进的,经济层面的适应是立足城市的基础;社会层面的适应是城市生活的进一步要求,反映融入城市生活的广度;心理层面的适应反映参与城市生活的深度。

而陈世伟(2008)在这三个层面的基础上,细化了衡量农民工城市融入的主要指标,他认为,衡量社会层面适应的主要指标有闲暇时间的安排与社会交往;衡量心理层面适应的主要指标可以量化为农民工与本地人是否平等、与城市关系的认知及自我定位。

张文宏、雷开春(2008)认为社会融入程度可以分为心理、身份、文化、经济等四个层面。杨菊华(2009)认为社会融入的指标主要是经济整合、文化接纳、行为适应、身份认同。王佃利等人(2011)借鉴德国学者恩泽格尔的移民分析的四维度模型,将农民工融入分为经济层面融入、社会层面融入、制度层面融入、心理层面融入4个维度。

结合杭州实际,本文采取了王佃利等人提出的四个维度,即经济层面融入、社会层面融入、制度层面融入、心理层面融入来研究农民工居住模式对其社会融入所产生的影响。

二、居住模式对农民工经济层面社会融入的影响

农民工的经济融入是其在城市立足、融入城市的初始阶段和物质保障。根据王佃利的研究,经济层面的融入包括农民工的收入融入和支出融入两类,主要指标有职业融合、经济收入、居住条件等。因此,本文借鉴他的指标分类,将经济层面融入主要分为收入水平、居住条件、对工作环境安全性的满意度这几个指标。其中,收入水平分为低收入水平、中等收入水平、高收入水平,低收入水平主要是1470元及以下,中等收入水平主要是1471~5313元,高收入水平是5314元及以上;对工作环境安全性的满意度分为五个等级(很满意=5,很不满意=1);居住条件主要分为单位提供宿舍,自己租房,自己购房,与亲友、同乡等拼租这四个次级指标。

(一)收入水平

聚居区农民工与散居区农民工在收入水平上存在显著差异(Sig.=0.046<0.05,拒绝原假设)。具体表现为:聚居区农民工高收入者的比重为4.2%,散居区的这一比例为7.8%;聚居区农民工属于中等收入水平的是94.5%,散居区的则为89.9%。

(二)对工作环境安全性的满意度

在对工作环境安全性的满意度上,聚居农民工与散居区农民工存在显著差异(Sig.=0.000)。有53.4%的聚居区农民工表示对工作环境安全性“满意”,而在散居区只有40.2%的农民工表示“满意”。即表明聚居区农民工对工作环境安全性的满意度要高于散居区农民工,这可能与农民工公寓化集中居住存在较大关系。

(三)居住条件

在聚居社区中,有96%的农民工住的是单位提供宿舍,2.7%自己租房,自己购房的仅为0.6%,0.2%的务工人员是与亲友、同乡等拼租的。在散居社区中,67.6%的外来务工人员是自己租房,18.1%的住的是单位提供宿舍,6.7%的群体是自己购房,拼租的占4.7%。聚居区农民工与散居区农民工在居住房形式上存在显著差异(Sig.=0.000)。

在居住模式对农民工经济层面融入的影响方面,就工作环境满意度和居住条件指标来看,集中居住模式下的农民工比分散居住模式下的农民工社会融入情况好。从收入水平来说,分散居住模式下的农民工社会融入情况比集中居住模式下的农民工要好。

三、居住模式对农民工社会层面社会融入的影响

学者王佃利认为,社会融入表现为新生代农民工习得市民的生活方式和获得城市社会支持网络。本文遵循社会融入理论,同时借鉴他的指标,将社会融入层面细化为工作时间、休息时间、获取就业信息渠道、维权方式、参加社会组织情况五个指标。其中,工作时间主要分为8小时以下、9~12小时、12小时以上、工作时间不固定;休息时间分为每周休息1天、每周休息2天、每半月休息1天、除了生病没有休息;获取就业信息渠道主要分为非正式信息渠道和正式信息渠道;维权方式主要分为亲缘、业缘等非正式渠道、社会组织、政府机构;参加社会组织主要分为参与、不参与。

(一)工作时间与休息时间

聚居社区与散居社区的农民工在工作时间上存在较大差异,具体表现为:在聚居社区里,20.8%的农民工表示“在8小时及以下”,67.7%的表示“在9~12小时”,7.2%的表示在“12小时以上”,5.2%的表示“工作时间不固定”;在散居社区里,14.3%的外来务工人员表示“在8小时及以下”,67%的表示“在9~12小时”,15.5%的表示“12小时以上”,3.2%的表示“时间不固定”。通过相关性分析表明,虽然两者存在差异,但并不显著(Sig.=0.086>0.05)。

在休息时间上,聚居区农民工与散居区农民工存在显著差异(Sig.=0.000)。具体地说,在休息时间方面,在聚居式社区中,农民工所占比例由高到低依次是“每周休息1天”(55.9%)、“每周休息2天”(27.9%)、“每半月休息1天”(10%)、“除了生病没有休息”(6.2%),“每半月休息1天”和“除了生病,没有休息”的比例总和为16.2%。在散居社区中,外来务工人员表示平均每日的休息时间所占的比例由高到低依次是“每周休息1天”(55.3%)、“每半月休息1天”(23.7%)、“每周休息2天”(14.4%)、“除了生病,没有休息”(6.6%),“每半月休息1天”和“除了生病,没有休息”的比例合计为30.3%。这说明,聚居区农民工拥有的休息时间长于散居区农民工。

(二)社会支持网络

外来务工人员的社会支持网络主要来自亲友、同乡和同事,是以亲缘、地缘、业缘关系等构成的社会支持。聚居区农民工和散居区农民工在获得打工信息帮助最大的渠道上存在显著差异(Sig.=0.000)。聚居区农民工认为非正式信息渠道对其帮助最大的比例为53%,散居区农民工认为非正式信息渠道对其帮助最大的比例为62.1%。聚居区农民工认为正式信息渠道对其帮助最大的比例为47%,散居区农民工认为正式信息渠道对其帮助最大的比例为37.9%。从中可以看出,散居区农民工比聚居区农民工更加依赖非正式信息渠道,他们在城市就业主要依靠有亲缘和地缘关系的家乡人帮助,亲情关系仍然是他们在城市立足的主要社会关系基础。这说明聚居模式区农民工在这一指标层面的社会融入比散居的好。

在寻求权利维护作用最大的合法化渠道上,聚居农民和散居区农民工存在显著差异。(Sig.=0.010)聚居区农民工认为亲人、好友、同事等地缘、业缘、亲缘对其维权作用最大的比例为32%,散居区农民工认为这些地缘、业缘、亲缘对其维权作用最大的比例为43%。34.9%的聚居区农民工认为社会组织对其维权作用最大,24.9%的散居区农民工认为社会组织对其维权作用最大。

32.5%的聚居区农民工认为政府机构对其维权作用最大,30.8%的散居区农民工认为政府机构对其维权作用最大。这些可以说明散居区农民工比聚居区农民工更加相信地缘、业缘、亲缘的作用。

通过以上数据和指标可以得出,聚居区农民工的社会融入情况好于散居区农民工。

(三)参加工会等组织

在参加工会等组织上,聚居区农民工和散居区农民工存在显著差异(Sig.=0.000<0.05,拒绝原假设)。50.9%的聚居区农民工表示没有参加工会等组织,77.6%的散居区农民工表示没有参加工会等组织。49.1%的聚居区农民工表示参加了工会等组织,22.4%的散居区农民工表示没有参加工会等组织。这说明聚居区农民工的参与情况较散居区农民工好。故聚居区农民工的社会融入要好于散居区农民工。

在居住模式对农民工社会层面融入的影响方面,从休息时间、社会支持网络、参加工会等指标来看,集中居住的农民工社会融入情况比分散居住的农民工社会融入情况好。

四、居住区模式对农民工制度层面融入的影响

根据王佃利的研究,制度融入表现为新生代农民工获得城市社会管理、享有城市社会公共服务、参与城市政治,其测量二级指标有获得城市户籍、参与城市社会保障、在城市行使选举权。

本文结合社区实际情况,采取社会保障、是否愿意获得城市户籍两个指标。其中,社会保障分为有无参与社会保险和劳动合同的签订情况,分为“有书面合同”“没有书面合同,但有口头约定”“没有书面和口头合同”。

(一)社会保障

在工资包含的社会保险和福利内容方面,聚居区农民工和散居区农民工存在显著差异(Sig.=0.000)。9.8%的聚居区农民工没有任何保险和福利,28%的散居区农民工没有任何保险和福利。

14.7%的聚居区农民工只包含1个社会保险和福利,19.3%的散居区农民工只包含1个社会保险和福利。75.5%的聚居区农民工包含2个及以上的社会保险和福利,52.7%的散居区农民工包含2个及以上的社会保险和福利。所以说,聚居区农民工的社会融入状况好于散居区农民工。

在劳动合同的签订情况上,聚居区农民工和散居区农民工存在显著差异。(Sig.=0.000)具体地说,聚居区农民工的劳动合同签订率高于格畈社区的外来务工人员的签订率。93.7%的聚居区农民工表示“有书面合同”,2.7%表示“没书面合同,但有口头约定”。68%的散居区农民工表示“有书面合同”,15.8%表示“没有书面合同,但有口头约定。”

(二)是否愿意获得城市户籍

在获得城市户籍愿意上,56.3%的聚居区农民工愿意获得城市户籍,55.6%的散居区农民工愿意获得城市户籍。两个社区不愿意获得城市户籍的比例都为26%。17.7%的聚居区农民工和18.3%的散居区农民工表示说不清。聚居区农民工和散居区农民工在是否愿意获得城市户籍问题上不存在显著性(Sig.=0.716>0.05,接受原假设)。

在居住模式对农民工制度层面融入的影响方面,从社会保障和劳动合同的签订指标来看,集中居住的农民工社会融入情况比分散居住的农民工社会融入情况好。

五、居住区类型对农民工心理层面融入的影响

王佃利认为,心理融入进城表现为融入城市文化、具有较满意的感情生活、较高的城市认同感,并获得心理舒适的城市生活,其测评指标有与异性交往方便度、留城意愿、对自我身份的认同、对农村、土地和宅基地的态度、市民行为规范习得和城市文化的感知等。因此,本文采取的指标主要有对自我身份的认同、留城意愿、对城市的生活信心这三方面。其中,自我身份的认同分为认同和不认同;留城意愿分为留、不留、没考虑过;对城市的生活信心主要从对当前生活和对未来的憧憬两个指标展开。

(一)对自我身份的认同

在自我身份的认同上,聚居区农民工和散居区农民工存在显著差异(Sig.=0.001<0.05,拒绝原假设)。聚居区农民工对自我身份认同的比例为12.7%,散居区农民工的这一比例为18.1%。聚居区农民工对自我身份不认同的比例为87.3%,散居区农民工该比例为81.9%。由此看出,散居区农民工对自我身份的认同感要略高于聚居区农民工,散居区农民工的社会融入要比聚居区农民工的社会融入好。

(二)留城意愿

在留城意愿上,聚居区农民工和散居区农民工存在显著差异(Sig.=0.000)。具体地说,在自己就业的近期计划上,69.5%的聚居区农民工表示留在杭州,59.6%的散居区农民工表示留在杭州。14.6%的聚居区农民工表示不留杭州,9.6%的散居区农民工表示不留杭州。15.8%的聚居区农民工表示没考虑过,30.8%的散居区农民工表示没考虑过。可以发现,聚居区农民工不留杭州的比例较大,这说明年轻的外来务工人员对杭州的归宿感不是很强,这个比例正好和对自我身份“杭州人”认同的比例相一致。但从留城意愿这个指标来说,聚居区农民工的社会融入程度要高于散居区农民工。

(三)对城市的生活信心指数

从外来务工人员对当下生活的感受度和对未来生活憧憬度来看,这实际上是反映农民工对杭州市的生活信心指数。

在对当下生活的满意度方面,聚居区农民工和散居区农民工存在显著差异(Sig.=0.013)。即在现在与五年前相比的生活状态,80.4%的聚居区农民工表示“比以前好”,3.2%的人员表示“比以前差”。在散居社区中,76.4%的人表示“比以前好”,6.0%的表示“比以前差”。这说明聚居区农民工的满意度稍高于散居区农民工。这是因为聚居区农民工的相对生活压力小,家庭负担稍轻,其态度更为积极。所以说,从这个指标上看,聚居区农民工的社会融入情况比散居区农民工好。

在对未来生活的憧憬中,聚居区农民工和散居区农民工存在显著差异(Sig.=0.002)。具体地说,对于未来与现在的比较,在农民工集聚社区中,78.7%的人认为未来会变得“更加美好”,5.9%的人认为未来会变得“更差”;对于散居社区的农民工来说,74.3%的人认为未来会变得“更加美好”,6.3%的人认为未来会变得“更差”。通过比较得出,聚居区农民工的憧憬比散居区农民工的好。

在居住模式对农民工心理层面融入的影响方面,从留城意愿、对城市的生活信心指标来说,集中居住的农民工社会融入情况比分散居住的农民工社会融入情况好;从对自我身份的认同这个指标来说,分散居住的农民工社会融入情况比集中居住的农民工社会融入情况好。

六、讨论与总结

本文的研究结果表明:从整体上说,集中居住模式下的农民工的社会融入情况要比分散居住模式下的农民工的好,即集中居住模式下的农民工的社会融入度比分散居住模式下的农民工的高。

但也有学者的研究结果表明散居模式更加有利于农民工的社会融入,这可能跟本研究所选取的样本和样本地点有关,闻潮社区虽然以年轻的外来务工人员居住为多,但是社区工作和各个组织为其提供了良好的住宅环境,为其融入奠定了较好的基础。此外,在实际生活中,居住模式对于农民工的社会融入的影响还会受其他因素的影响,例如:城市经济发展程度、本地居民的排外意识、城市外来人口的比重、农民工的自身特征等等,因此,有关于居住模式与农民工的社会融入之间的关系研究还有待进一步验证。

最后,在本文中,集中居住模式下的农民工社会融入度较高,但是在城市化的进程中,也要充分关注农民工的集中居住所导致的现象,关注他们的精神需求和交往需求等,尽力增加农民工与本地居民的交往机会,使农民工能够更好地融入城市主流社会生活之中。同时,从农民工的群体出发,针对农民工社会融入过程中的出现的问题,在城乡二元制度改革的基础上,完善各种社保制度、子女的教育制度、提高人力资本,实现农民工的渐进式融入。

参考文献:

[1]张子珩.中国流动人口居住问题研究[J].人口学刊,2005.