一、问题的提出

非营利组织,在我国也称为社会组织,是一个不以营利为目的、主要开展各种志愿性的公益或互益活动的社会性组织.随着我国公民社会的建构,非营利组织在我国公共服务中将发挥更为突出的作用,承载着更大的社会责任.声誉是组织给社会公众的综合印象和组织的整体性无形资产.

作为一个为表达与实现民意而自发形成的平台以及富有志愿精神和草根性的实体,相比政府和营利性企业,非营利组织往往被赋予更高的声誉期望.并且对于以公益促进为导向的非营利组织而言,组织声誉是一种战略性优势和无形资产,是其生存和发展的基石.可以说,非营利组织有必要加强对声誉这种组织无形资产的管理.

党的十八大报告提出:要形成政社分开、权责明确、依法自治的现代社会组织体制.依法自治作为核心概念,强调了社会组织能够依法自主运作与自律.然而,我国非营利组织在快速发展的同时,也面临着严重的信任流失问题,例如2007年方便面行业协会的"集体涨价"事件,2011年中国红会"郭美美"事件、青基会"中非希望工程"事件等带来的负面影响,极大动摇了非营利组织在我国公众心中的形象.可以说,在社会转型过程中,我国非营利组织面临着日趋严重的声誉危机.对于非营利组织而言,声誉建构能够促进组织依法自主治理与管理,保证组织"德性"并促使其提供优质的公共服务.因此,探究我国非营利组织声誉危机溯源和重塑路径,对于未来我国非营利部门健康发展和现代化社会组织体制建构具有重要意义.基于此,结合我国社会转型期背景,本文尝试展开我国非营利组织声誉相关研究.

二、非营利组织声誉的理论内涵与本土理解

(一)非营利组织声誉的理论内涵

在营利界,声誉是一种稀有、有价值、可持续以及难以模仿的无形资产,对此,非营利组织也不例外.事实上,声誉建构已逐渐成为非营利组织实现战略性竞争优势的有力武器,对于组织未来生存和发展具有重要的战略性价值.

Goerke[1]和Venable等[2]指出,非营利组织需要加强对包括声誉在内的组织无形资产的管理以提高组织战略性绩效,特别是在捐赠吸引、人员保留、服务战略优化和竞争地位改善等方面.同时,声誉本身可作为组织品牌和广告,针对组织声誉的管理能够成为非营利组织品牌和公信力提升的主动性管理模式,并逐渐成为非营利组织可识别的核心活动之一[3].此外,Padanyi和Gainer也指出,声誉尤其是同行声誉,与组织筹资、客户满意和组织产出一起,共同构建了非营利组织绩效管理的目标模型[4].可以看出,西方诸多学者均认为声誉已成为非营利组织最核心的资产和战略性管理对象;并且鉴于供给产品的非实体属性和组织公共责任承载特征,非营利活动的价值增值越来越体现于声誉这种无形资产中.

当然,相比较企业声誉研究的如火如荼,国内外学界关于非营利组织声誉研究则相对缺乏.但这并不影响非营利组织声誉所具有丰富的内涵.本文认为,非营利组织声誉是组织在社会网络嵌入过程中,在满足利益相关者包括政府、受益人、捐赠者等期望过程中所获得的组织品性长期、整体性的价值判断,可帮助组织获取长期竞争优势和实现组织宗旨与使命.相比营利组织,非营利组织声誉具有三个典型特质:第一,具有社会网络嵌入的广泛性.作为组织长期行为的结果,声誉是非营利组织通过与多元利益相关者在以信任为核心契约关系的社会网络构建过程中所形成的一种可交易资产;并且由于生成的草根性和公益使命,非营利组织声誉是一种比企业声誉拥有更广泛利益相关者的价值判断.第二,具有价值的社会扩散性.非营利组织是一个以社会公共福利促进为使命的组织.作为非营利组织的一项影子资产,声誉这种价值判断不仅是利益相关者对组织长期的印象总和,更反映并影响其实现组织使命所具有的能力,关系到组织未来的生存与发展,甚至关系到整个社会公益的增进.因此,非营利组织声誉往往比企业声誉更具有社会责任承载的特征,声誉良莠对社会具有更大、更广的价值影响.第三,具有管理的复杂性.社会福利促进的使命使非营利组织更容易获得社会公众"慷慨"的信任,声誉管理往往能够获取先发优势.与此同时,声誉又是一种有价值但又高成本的组织资产,并被视为大规模组织的管理对象.相比营利组织,非营利组织规模相对较小、资源相对匮乏,声誉投资与管理往往也因此受到限制与排斥;并且由于面向更为广泛的利益相关者谱系,组织声誉管理往往会受到多元利益冲突的影响.当然,声誉的管理复杂性也决定非营利组织应将组织声誉置于组织战略性决策活动之中.

具体实践中,声誉对非营利组织具有五大功用:第一,组织模样的再造功能.非营利组织声誉不仅是 一种外显性信任标志,更是一种制度安排和具有"商业价值"的生产力.正如Armstrong所指出的,非营利组织需要向外呈现出不断加强的"商业模样",尽管它们不以谋利为目的[5].在我国社会转型期,非营利组织迫切需要构建和提升组织声誉,因为这不仅是对组织宗旨的坚守和营利化的规制,也是一种非营利组织为实现使命的"模样再造"的能力建设.更确切地说,声誉建构实际上是对转型期我国非营利组织与政府、公众关系的重塑,是实现组织去行政化、去私益化和组织依法自治的根本要求.第二,机会主义行为的规制功能.对于非营利组织来说,声誉投资可以给它带来"声誉租金",并且当期声誉对组织未来长远利益具有直接的预测作用.然而,声誉资本往往具有脆弱性,一旦非营利组织机会主义行为出现并被发现,组织长期构建的声誉将会快速贬损,这直接影响组织长远利益和宗旨的实现.第三,服务质量的评判功能.非营利组织所提供的产品属公共服务范畴,多为无形且难以观察的,这为产品质量的客观评估带来诸多障碍.然而,声誉这种沉淀性的投资可以以一种价值承诺的方式为消费者提供质量担保,因为声誉信息的最基本功能在于它是一种信号传送机制,有利于解决非营利组织捐资者与消费者身份分离下信息不对称现象.

Padanyi和Gainer通过大量调查和实证指出,非营利组织声誉与相关组织绩效指标具有直接关系[4].第四,组织能力的强化功能.根据声誉创造财富的观点,作为社会性口碑或资产,声誉提升能够促进非营利组织的能力建设和长远发展,例如确保组织声誉与组织长期资金供给之间的关系[6],获取资源[4],促进非营利部门与营利部门间的合作,影响组织人力资源如吸引志愿者和高素质员工[8].可以说,声誉建设实际上与非营利组织的诸多能力建设具有显着的正相关性.第五,组织身份的识别功能.由于我国社会组织管理体制的缺陷和法律建设的不足,我国非营利组织在数量快速增长的同时,质量也面临着"良莠不齐"的问题.非营利组织经常遭受"形象外溢",即公众对某个非营利组织感受好坏往往由所有相似非营利组织的平均印象所决定.因此,非营利部门往往因为个别非营利组织的不良行为而形象受损.然而,一个优秀的非营利组织则可以通过有效的声誉管理实现组织的品牌化建设,从而帮助组织在社会公众心中获得一个独特身份识别,避免因同领域组织相关负面事件的"形象外溢"而影响自身的事业发展.

(二)非营利组织声誉的本土理解

从系统管理角度看,非营利组织运作是一个包含资源输入、转化及结果输出三个环节的系统管理过程,并在这个过程中不断进行自我调节以获得自身的发展.输入直接决定着产出.

Bromley指出,一切社会实体声誉的形成过程包括两方面因素,即组织本身及其外部[9].因此,在我国社会转型期内,非营利组织所面临的组织内外的影响输入主要表现为国家制度、社会氛围和组织管理三个层面,它们直接决定了组织声誉这种无形资产产出的特点与价值.第一,国家制度的影响输入.

相比西方国家,我国非营利组织发展基础较为薄弱,尤其是面对现代社会主义市场经济和社会发展需求下新生成的非营利组织,在一定程度上需要政府引导和支持;同时,我国一些非营利组织兴起与发展主要源于政府机构改革或职能转移需求,大多由政府部门或某些事业单位主办,这决定了这些非营利组织的生发是一种典型的政府依赖路径,组织发展更多是一种体制内资源输入型的成长模式,而西方的非营利组织则多是与其"大社会、小政府"的社会制度结构相配套的.声誉源自组织发展历史及此前的资源配置[10],并作为组织的身份标志而存在,因此,在我国转型期国家社会管理体制下非营利组织生成与发展路径的特殊性以及由此带来的与西方国家不同的非营利组织资源配置模式、政社关系和组织身份将导致制度扭曲与政策缺失、非营利垄断格局与行政化倾向等现象,直接影响我国非营利组织声誉的形成.第二,社会氛围的影响输入.不同于以利润最大化为动机的营利组织和以政治利益为核心的政府组织,非营利组织强调以志愿精神为背景的利他主义和亲社会行为.然而,由于社会历史条件和思想渊源的不同,现代中西方志愿文化具有一定差异性.尽管我国传统文化滋养了人们乐善好施、扶贫济困的志愿精神,但我国公民慈善观仍是一种由血缘人伦向外推及的慈善,非营利领域现代职业道德体系也尚未形成.并且从跨文化视角看,我国是一个典型的阳性主义国家,人们对权力、地位和金钱的追求意识较强,从而使经济人的理性取向有可能成为一些以私益为导向的非营利组织从业者的价值识别,而权力距离较大的文化特征也使非营利组织家长作风明显,个人声誉好坏对非营利组织整体声誉往往具有较大的影响.此外,非营利组织声誉水平受社会民主管理程度的影响.在公民权利为本位的现代文化价值体系下,公民往往具有较高的参与社会管理的积极性,并因此成为非营利组织声誉的社会约束主体.目前我国尚未形成公民积极参与社会管理与治理的社会氛围,这也将直接影响我国非营利组织声誉管理中民主功能的实现.第三,组织管理的影响输入.通常,组织声誉是对组织特点的价值判断.作为组织运作的核心要素,我国社会转型期非营利组织内部治理与管理水平及所呈现的特点直接决定着其声誉的产出质量.在发达国家,非营利组织倾向于将声誉构建嵌入于组织治理之中,例如强化理事会对声誉风险的管理,将声誉管理作为理事会的最高决策内容.

Bromley指出,组织应该在内部对其声誉形成过程进行监督与管理[9].我国尚处于社会转型期,非营利组织尚处于发展阶段,影响声誉形成的现代化组织治理与管理体系在组织内部尚未建立,声誉管理尚未成为组织战略性管理与决策的核心内容,组织治理结构和机制层面的产权制度、面向利益相关者的问责机制、信息披露机制、员工激励约束机制等都带有典型的中国情境化特征,并存在诸多不足,从而将通过组织内部管理的输入影响非营利组织声誉的形成.正如Ballen所指出的,组织管理的质量是组织声誉的重要驱动力[11].当然,值得注意的是,上述三个声誉的影响输入是一个协同输入的过程,相互联系并共同影响我国社会转型期非营利组织声誉的产出.

三、我国非营利组织声誉危机的内部溯源分析

(一)组织产权制度与声誉投资机制失灵

公共服务的"提供"与"生产"具有不同内涵并可相对分离.为弥补公共服务供给存在的政府与市场失灵,非营利组织受政府委托进行服务生产.在善治和多元化协同治理模式下,政府与非营利组织之间实际上呈现一种"掌舵者 划桨者"的委托代理关系.并且,非营利服务具有间接性特征,即服务消费者往往并非资金提供者或购买者.因此,基于委托代理和服务间接性,非营利领域呈现出一种服务"购买者 生产者 消费者"的三元产权主体的制度安排.长期利益关切是声誉建立的最根本动机,而产权制度的基本功能就是给经济主体提供一个追求长期收益的稳定预期[12].然而,非营利组织这种特殊的产权安排模式直接导致组织声誉投资机制的缺失.

一方面,盈余非分配约束造成的剩余控制权虚置和产权终级所有者主体的公众化,使非营利组织产权归属空洞化并面临严重的"所有者缺位"现象,从而导致声誉投资的责任主体缺失.与营利组织不同,即使有明确的委托者或利益相关者,非营利组织的盈余非分配特征也会导致他们无法索取剩余价值,并因此缺乏约束代理人和进行组织声誉投资的经济动机.在非营利部门内,所有者虚置下的理事们往往不像企业董事们那样关心组织声誉.例如,Brickley和van Horn指出,非营利组织缺乏能够使经理人承担责任的高效理事会和成员[13].同时,作为代理者,非营利组织管理者理应按委托者如政府、捐赠者和民众所希望的公共利益最大化履行相应职责,正当行使委托人授予的权力.然而,"所有者缺位"不仅意味着组织问责主体的缺失,也会使作为代理者的组织管理者缺乏对社会公众负责和保护组织声誉的意识,在理性经济人驱动下往往可能为实现个人或短期利益最大化而侵犯社会和组织长远利益,并导致组织家长作风明显、内部人控制现象盛行.另一方面,由于不同资金提供者和利益相关者下多层面的责任承载,非营利部门面临着一种困境,即经常难于界定什么是组织最重要的目标,并且谁将被视为委托者往往也较为模糊[14].在这种情况下,非营利组织所承担的社会责任实际上就成为虚拟的社会责任,一个对于组织及其内部成员来说没有任何约束机制的社会责任.事实上,这种组织目标界定的模糊性也导致非营利组织声誉投资缺乏目标指向,直接削弱了组织领导者进行声誉投资的动机.

(二)组织信息质量与声誉信息传播机制失灵

声誉是利益相关者对组织历史行为信息认知的一种集合.组织所嵌入的社会网络上畅通的信息传播是非营利组织声誉机制构建的前提,并且声誉惩罚功能的发挥也需要有特定的信息条件,即有关组织负面的信息必须能够及时进入社会包括消费者的信息结构,成为社会公众选择的公共信息.

Hansmann指出,市场信息非对称性会使消费者处于不利地位,机会主义行为将成为市场经济主体的理性选择,而盈余非分配性特征使非营利组织成为更为有效的服务供给者[15].然而,与企业一样,非营利组织同样无法避免信息非对称现象.

一方面,非营利服务间接性特征所导致的公共服务委托者(购买者)与消费者身份的分离,使作为委托人的政府或社会资金捐赠者等难以通过产品的实际消费来有效评价非营利组织的生产与服务活动及其相关质量,因为当购买者不是消费者时,契约失灵现象将会产生.与此同时,公益导向决定着非营利领域的消费者往往能够免费或低价获得非营利组织提供的产品与服务,这也导致他们缺少对所消费产品和服务的质量进行评价的动机和向利益相关者提供有关消费的客观准确信息的可能.另一方面,除了给定的复杂的、难于界定的组织目标外,非营利组织往往也面临着产出评价的困境[6].从组织服务的外部绩效评价来看,由于非营利组织所提供的产品具有(准)公共服务属性,多为无形且难以观察的,很难对其所提供的公共产品和服务的绩效评价标准进行合理界定,这为非营利组织和利益相关者的组织绩效评估带来了诸多障碍.声誉对交易双方产生约束作用的一个基本前提是交易主体能够获得关于博弈对手的必要信息.然而,Rose-Ackerman指出,如果客户无法掌握充分信息,非营利组织将有可能获得声誉相关的竞争优势[16].因此,在信息非对称所造成的面向非营利组织一方的信息压缩,将赋予其信息的相对优势.在这种情况下,非营利组织内部受过专业训练的管理人员和从业者可能利用信息优势下的"隐藏知识",行使利己但违背组织宗旨和声誉的行为,造成组织声誉受损.

(三)员工从业动机与声誉激励约束机制失灵

Mirvis和Hackett指出,非营利部门从业人员更易受价值观驱动并因此被非营利工作的善性特质所吸引[17].根据管家理论(stewardship theory),非营利组织员工受内激励驱动,高度认同组织宗旨并按照捐赠人意愿和利益行动.并且,相比企业,受信息非对称和利润非分配下收益能力所限,非营利部门员工较少采取机会主义行为[14].因此,非营利组织似乎能有效激励富有善性特质的员工,避免委托代理产生的声誉问题.然而,利他主义往往并非是个人亲社会行为的动机[18].

员工选择在非营利部门工作具有典型的自我利益导向,员工(包括首席执行官)作为非营利组织代理人并非总是按照委托人最大利益进行操作,非营利部门也具有利己主义的合理性[19].因此,非营利部门从业人员并非免于私利驱动,追求自身利益的从业主体和公共利益代表的双重身份容易模糊两种角色的界限,从而极有可能导致从业个体因为个体声誉激励约束的缺乏而给组织声誉带来损害.

声誉激励之所以能够实现,是因为行为人对自己未来利益有足够的预期.然而,相比政府与企业,非营利部门提供给员工职位晋升的空间相对有限[20],薪酬相对较低[8],退休福利也未能受到较好重视[21].尽管低薪酬具有潜在的非营利组织候选管理者的自我筛选功用,能够吸引那些更为忠于组织事业的员工[22].然而,外激励对内激励具有挤入效应.对于非营利组织从业者而言,外在个人利己性激励的不足将直接减弱他们利他和亲社会主义并导致败德行为的发生.非营利组织较低的个人从业利得也会降低员工采取机会行为的边际成本.因此,未来预期收益获取的期望不足和机会行为低成本的条件下,基于成本收益考量,理性的非营利组织领导者和员工往往缺乏关切个人和组织长期利益和声誉的动机,倾向于在短期内采取机会主义行为以谋求私利.与此同时,在组织内部治理缺乏与道德建设不足的背景下,市场化中的非营利组织从业者不可避免受到经济人理性影响,缺乏对自我的道德约束.并且,根据管理霸权(managerial hegemony)理论,由于理事成员参与的志愿性特征和时间有限性,理事会权力往往受到限制并将控制权让渡给管理者和员工,这也使非营利组织管理者行为缺乏约束,为个人利己行为和家长作风提供了滋生的土壤.在这种情况下,组织"派别活动"的支配权在内部治理失灵条件下极有可能被少数人控制,并成为利己主义支配下私益增进的工具,进而损害组织声誉,如一些社会组织借"公正"的外表进行圈钱.

四、我国非营利组织声誉危机的外部溯源分析

(一)非营利市场格局与声誉惩罚机制失灵

在营利领域,市场竞争是促进组织声誉机制建构的有效手段,因为当机会主义行为造成交易一方声誉毁损时,另一方可通过有效搜寻与获得交易替代者、中止与失信者交易行为对失信行为者进行惩罚.在我国现行社会组织体制下,非营利领域是一种供给垄断的公共服务市场,这种服务垄断所造成的非营利市场结构缺陷将直接损害声誉惩罚机制的建构,并导致市场主体行为的失调与扭曲.

一方面,我国现行社会组织体制使组织进出非营利领域具有较大的"沉没成本",从法律层面强制性设置了非营利组织进入门槛,导致非营利领域缺乏市场竞争.

Herzlinger指出,非营利部门缺少私人部门的竞争机制,大多数非营利组织几乎都是垄断经营[23].例如,我国"一地一业一会"的限制竞争政策使某些行业组织在成立上具有明显的"先发优势",即通过先期获取行政合法性地位而理所当然地成为本地区本行业合法代表人.制度性门槛壁垒下非营利领域竞争性的排斥,不仅使非营利主体现实与潜在竞争压力缺失,更易使它们不思进取、服务缺乏创新和服务质量低下,最终造成组织形象的损害.另一方面,市场垄断格局给某些非营利组织带来的"垄断租金"会驱使它们实施寻租行为,忽视对组织声誉的关注,并常抱有强烈的"政府情怀",考虑如何保持这种垄断性地位并为之采取相应的寻租行为.因此,为维持这种垄断地位,一些非营利组织往往容易异化为某些既得利益集团如政府主管部门或大企业代表,而非社会公益和民众代表,容易把天然的协调能力转化为共谋能力,实施有损社会和公共利益的行为.同时,之所以声誉能够成为"弱者的武器",是因为它是一种边际成本相当高昂的"惩罚".当非营利组织作为垄断者获取公共服务领域内"排他性控制"的独占地位时,社会和市场力量将难以对其行为进行约束,声誉惩罚机制也难以发挥应有的威慑力.事实上,当前我国非营利垄断是社会转型情境的产物,我国一些非营利组织是由政府部门转变或直接创办的,带有典型的"行政烙印",行为受行政和自治机制双重支配,趋于官僚化并成为"二政府",从而导致最终缺失社会民众基础、丧失社会公信力.

(二)非营利监督与声誉监控机制失灵

健全的外部监管机制可有效避免经济主体机会主义行为泛滥,保证声誉对行为主体的约束力.

然而,非营利组织的特质属性和管理体制不完善使外部利益相关者包括政府和民众等难以有效掌握和监控组织运作信息,导致组织短期行为预期明显.

一方面,非营利组织受利润非分配性约束,具有社会服务导向特色,并表现在使命、动机等方面,且员工是服务于公共利益而非自身薪酬[20].因此,这种对于商业价值和操作的意识排斥[24],使非营利组织天然被赋予比企业更为良好的声誉,并在温和、友好社会监督体系下运作,即利益相关者如民众、捐赠者通常给予其高度信任,而较少考虑采取措施来审视和怀疑非营利组织声誉问题.

并且,在社会转型期,我国民众通常具有较弱的参与公共治理的意识和参与社会建设的主动性,缺乏作为非营利组织外部核心利益相关者监督非营利组织的动机.

Thad指出,尽管任何一个资金捐赠者都能够要求非营利组织提供相关财务信息,但他们缺乏索求此类信息以用于监督的动机[25].

同时,Kotha和Rajgopal指出,除声誉营销与投资及媒体曝光两种方式外,组织还可以通过"租借声誉"来获取和提高声誉,以减少社会公众的监督[26].由于都面向公共利益并为之服务,非营利组织与政府间具有紧密的纽带关系,因此,我国政府往往在直接或间接为这些官办或半官半民的非营利组织进行担保,而非营利组织也通过租借政府声誉赢得社会公众信任,这也会直接导致非营利组织声誉缺乏信息含量.可以说,优质声誉的天然赋予和国家声誉的担保,使非营利组织能得到社会监督的豁免,从而为其失信动机与行为的产生提供社会情境性温床.

另一方面,根据传统社会组织管理体制下双重管理要求,为获取行政合法性,非营利组织需要在向相关民政部门注册登记前获得业务主管单位批准.受体制和观念因素影响,一些政府主管部门视草根性组织为不稳定因素制造者并提高准入门槛或限制注册,一些组织无法找到所谓挂靠单位而成为缺乏行政认可的群体,或者说,这些大量体制外的非营利组织还不是法律意义上的合法组织.结果是,制度性排斥不仅剥夺了某些草根性组织合法运作的资格,同时也使相关政府部门和公众难于通过正规渠道有效监督、规制这些组织.在合法行政地位丧失所引致的外部性"他律"缺失下,宗旨层面上亲社会主义的草根性组织极有可能在行为层面上异化为社会不和谐因素制造者,呈现出半公开或地下的运作态势并极易走入歧途,从而影响整个非营利部门的声誉.同时,现行社会组织体制也决定了我国非营利领域监管现状是以民政和业务主管部门为主导、工商和税务等部门共同参与的多监管主体状态,这直接导致各部门监管责任划分不明确,监管"碎片化"特征明显.在实践中,非营利组织除接受统一"年检"外,几乎缺乏必要的政府监管和社会监督机制制约,并且相关法制建设的不足导致监管缺乏明确依据与要求,这也使非营利领域良莠皆存,损害了真正致力于社会公益促进的非营利组织.

五、我国非营利组织声誉的重塑路径

(一)声誉重塑的主体性实施

声誉重塑的主体性实施作为一种自我实施,是一种"自治"、直接的重塑路径,主要通过基于员工个体层面和组织自身层面的治理来实现.

1.基于个体治理的非营利组织声誉重塑

作为一个服务型产品供给主导的机构,非营利组织主要依靠优秀人力资源来提供优质服务,因为员工就是服务本身,并且是非营利组织唯一最重要资产[27].因此,非营利组织声誉建设究其根本就是加强从业人员个体人力资源建设.尽管非营利组织盈余非分配约束条件下的低薪酬能够在一定程度上排除那些追求高薪酬而保留那些致力于公益促进的利他主义者,然而,员工往往是一个理性经济人和公益人结合的个体,组织有必要采取相应措施加强员工个体建设、规避机会主义行为.一方面,采取组织人力资源的增量管理:科学化人才甄选.相比入职后员工开发与培训这种人力资源质量的间接管理,招聘与选拔作为一种直接管理,主要通过人力资源的入口管理直接影响着非营利组织人力资源的质量,成为组织声誉重塑中个体治理的第一关.为此,非营利组织应借鉴现代化企业人力资源管理实践,采用科学合理的人才甄选方法,并通过公开、市场化的人才选拔,为组织甄选优秀、匹配性人才,从而实现对从业人员职业行为和能力的直接控制.另一方面,采取组织人力资源的存量管理:员工激励与约束机制.薪酬是人才市场上人才的价格信号,而其声誉则是人才市场上人才的质量信号.通常组织管理者在关注自己在人才市场的个人声誉的同时,实际上也就是通过个人努力以提高所在组织管理绩效,进而优化组织对外形象和品牌的过程.因此,在强调个人综合素质优化的同时,要使非营利组织员工声誉激励与薪酬福利、职业生涯和社会地位的硬激励相结合,从而激发非营利从业者维护自身和组织声誉的积极性;并且,由于声誉激励需要一套制度予以保障,非营利组织有必要建构现代的、科学化的人事管理制度如薪酬福利、晋升、退休保障等方面的制度.同时,建立非营利组织领导者(如秘书长)个人声誉信用库,及时、有效地向社会披露其声誉信息,并对其违规、谋私利的行为进行惩罚,以加大组织领导层失信行为的惩罚力度.

2.基于组织治理的非营利组织声誉重塑

建设依法自治的社会组织是未来我国现代化社会组织体制构建的核心任务.作为声誉的承载与管理主体,非营利组织自身应在组织声誉重塑中发挥积极作用,并努力成为依法自治的社会实体.首先,将声誉责任纳入组织文化建设.

Rachel和Alnoor指出,非营利组织面临着一个核心挑战,即如何在组织内部创造一种基于宗旨和使命的责任文化,而不是外部监督[28].员工加入非营利组织的主要原因之一在于他们对组织宗旨的认同[20],容易受价值观驱动并被非营利工作的善性所吸引[17].非营利组织宗旨所强调的非自利性和公益性组织文化,有利于在组织内部建构一种隐性责任和自律机制.因此,非营利组织有必要在组织内倡导符合组织宗旨的价值观和行为规范,使这种"文化性"共识能够渗透到员工思想和行为之中,形成一种内在约束机制,从而实现组织声誉建构和声誉租金的维系.例如,非营利组织可考虑将声誉问题写入组织章程之中,采取多形式的文化建设活动,将党建与组织文化建设相结合等等.其次,建构产权清晰的内部治理机制.完善的产权制度使非营利组织领导者在委托 代理关系中获取真正控制权和稳定、长期的预期收益,从而促进声誉机制的形成.

Padanyi和Gainer指出,组织内部治理能力能够影响非营利组织声誉的提升[4].

基于此,非营利组织应积极建构多个利益相关者参与的组织协同治理,如引入外部成员包括公民、社区代表、专家学者作为组织独立理事,打破内部人控制与政府主导的组织治理;改变产权虚置与所有者缺位现象,强化公共服务委托者如会员大会、外部捐赠者行使参与非营利组织管理的权力,包括重大决策参与权、监督权等;改变产权结构泛行政化特征,促进资金渠道多元化,引入现代管理模式,避免政社不分和非营利组织行政化过程中组织垄断化与官僚化所带来的声誉机制失灵.同时,完善组织信息治理机制.顺畅的声誉信息生成与传递是提高组织声誉机制有效性的基本前提.

为此,非营利组织要建构公开、通畅的信息治理渠道,确立一种负责、可监督、可评估的机制,使"公益事业要有玻璃做的口袋",而不是把它当作一个"私人领地".例如,在资金运作方面,尽可能实现运作民主化、公开化和透明化,实行财务公示制度.

(二)声誉重塑的客体性实施

从信息经济学视角看,有效的外部治理与监控是规制组织行为、构建组织声誉机制的重要途径.作为一种声誉的外部治理,声誉重塑的客体性实施是组织声誉"他治"、间接的重塑路径,即非营利组织作为治理的对象和客体接受社会和政府对组织声誉的重塑.

1.基于社会治理的非营利组织声誉重塑

相比较绩效和经济方面的成功,非经济性因素如社会可信度、公平性对非营利组织声誉的影响更为重要.因此,独立的第三方评估和充分的民众参与能够成为提升非营利组织社会可信度的有效途径.一方面,积极建设独立于政府和非营利组织的第三方评估体系.在西方,第三方评估是对非营利组织实施监督的重要机构,其监督作用甚至超过政府监督.例如,美国的"全国慈善信息局"和"公益咨询服务部"为社会民众、政府提供多形式的监督服务,成为美国捐赠者实施捐赠行为的重要依据.独立的第三方监督可以有效减少利益相关者搜集准确、客观公正的非营利组织的信息成本,而获得第三方评估肯定的非营利组织也可以避免因非营利界中一些害群之马的声誉丑闻而失去民众信任,并会被激发努力改善工作绩效和内部管治以获取持续性肯定和更多的外部捐赠.为此,我国可参照国际非营利组织发展路径,依靠外部独立的专业性机构对非营利组织实施监管,引入科学的第三方评估机制和体系以验证组织自身声誉和公信力水平.另一方面,非营利组织管理与发展活动要鼓励和实现有效的公民参与.社会群体参与公共治理是民主政治发展的产物.

Putnan指出,富有公民参与的活动能够促进信任性社会资本的开发[29].因此,为提升组织声誉和公信力,促进组织与民众间的信息均衡,非营利组织应允许和鼓励民众参与到组织战略规划、重大决策制定、绩效评价的过程中,并通过举办听证会、发展研讨会等形式实现与民众的协作与对话,使民众由外部刺激的被动者变为组织发展的主动参与者.并且,充分有效的民众参与也能促使非营利组织在社会网络嵌入过程中形成的声誉在公众间正向扩散和溢出.正如Fillis所指出的,口碑式营销、社会网络构建等都能够促进非营利组织声誉的提高[30].

2.基于政府治理的非营利组织声誉重塑

依靠市场力量实施的声誉重塑较适用于重复博弈,而政府治理则侧重于解决一次性博弈的信用缺失.我国非营利组织初始制度安排是将组织定位于配合政府机构的改革,这种制度安排使非营利组织声誉在社会变迁中呈现出明显的"政府化"路径依赖,因此,如何发挥政府在非营利组织声誉重塑中的积极作用显得非常重要.一方面,作为服务购买者和委托者,政府的有效监管与治理是社会组织声誉的直接约束.我国要尽快建立现代社会组织体制,优化政府对非营利组织的监管功能.具体来说,这要求政府按照2013年《国务院机构改革和职能转变方案》(以下简称《方案》)尽快实现社会组织双重管理向单一管理转变,明确监管责任主体,避免监管真空和碎片化现象;对非营利组织监管模式从直接管理转向间接管理为主,采取以经济、财政税务和法律手段为主,行政手段为辅的监督模式,通过经济和法律杠杆行使监督职能.另一方面,我国人大和政府相关部门需要尽快完善非营利组织管理、财税、捐赠等方面的法律制度,使组织运作和活动逐步规范化和法制化,建立一个执法严明的司法系统,从而通过提升组织失信成本来强化非营利组织声誉惩罚与约束机制.

通常在交易双方博弈过程中,如一方处于弱势,则无论是关系断绝还是采取相同手段报复,弱势方损失都有可能更大,这需要第三方治理机制对非合作方进行惩罚以维持高效率均衡.对此,非营利领域也不例外,而法律、正式制度和司法系统等强制性制度正是一种国家和政府主导的非人格化的第三方治理机制,因为法律强制的惩罚力量越强,交易失信行为受到法律制裁的可能性越大.此外,要建立持续互动的政社关系,强化非营利组织长期收益预期.

Kreps等指出,如果博弈能够长期重复下去并在未来带有较大收益,经营者就会克服自身的行为短期化[31].为此,我国政府职能转型应实现与非营利组织运作优化的有机结合,建构长期互动的政社关系,如建立政府向非营利组织购买服务制度,避免政府失信和政策非连续性所引致的公共服务市场不确定性.尽管《方案》已提出要改革我国社会组织管理制度,包括逐步推进行业协会商会与行政机关脱钩,探索一业多会和竞争机制等,但在政社关系重塑过程中,作为非营利组织声誉重塑参与主体之一,政府要避免"被动性"寻租的出现,即防止一些非营利组织为获取体制内资源而主动向政府部门寻租,同时应通过各种政策法规与制度的完善来约束政府工作人员的失范行为,防止与非营利组织合谋,因为政府部门也难免于道德陷阱和机会主义行为.

六、结语

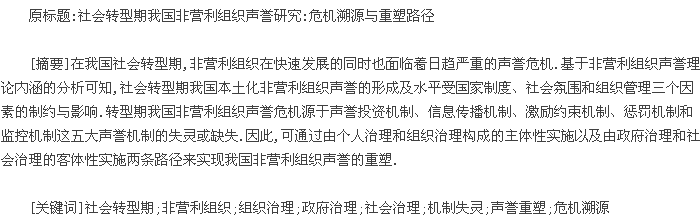

作为一种影子资产,声誉在组织的能力建设、未来战略性发展和竞争中的作用越来越受到重视.虽然国内外学界关于组织声誉的研究已经较为成熟,但相对更关注营利组织,对于以社会责任承担和公共利益促进为宗旨并因此富有更强声誉诉求的非营利组织的声誉研究却相对缺乏,而本文则是在理论层面的一次有益尝试,利于丰富非营利组织声誉的相关理论.本文的创新之处在于将现代声誉理论与非营利组织相结合,在非营利组织声誉理论内涵分析的基础上,尝试构建了非营利组织声誉危机溯源和重塑路径框架(见图1),认为我国社会转型期非营利组织声誉危机缘于组织内外层面下五大声誉机制的失灵,需要通过主体性和客体性实施两种路径、四种治理来实现声誉重塑.另外,尽管西方非营利组织和声誉理论研究较为成熟,但本文尝试将非营利组织声誉的理论分析置于我国具体的社会转型情境中,将我国社会转型期国家制度、社会氛围、组织管理等内外情境因素引入非营利组织声誉研究,这对于理解和指导我国非营利组织声誉的管理实践具有现实意义.

当然,本文作为非营利组织声誉的探索性文章,主要是一种理论性研究,尚需进一步的案例和实证分析研究以了解我国非营利组织声誉的具体构成、特征、评价体系、与营利和政府组织声誉的异同性等等.此外,由于非营利组织在我国又分为多种类型如基金会、社会团体和民办非企业单位,各种类型具有不同的声誉内涵和特征,这也需要在今后进一步开展分类性研究,从而探讨不同类型非营利组织的声誉本质与管理要求.

[参考文献]

[1]J.Goerke,″Taking the Quantum Leap:Nonprofits Are Now in Business:An Australian Perspective,″International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing,Vol.8,No.4(2003),pp.317 327.

[2]B.T.Venable,G.M.Rose & V.D.Bush et al.,″The Role of Brand Personality in Charitable Giving:AnAssessment and Validation,″Journal of the Academy of Marketing Science,Vol.33,No.3(2005),pp.295 312.

[3]N.Laidler-Kylander & B.L.Simonin,″How International Nonprofits Build Brand Equity,″InternationalJournal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing,Vol.14,No.1(2009),pp.57 69.

[4]P.Padanyi &B.Gainer,″Peer Reputation in the Nonprofit Sector:Its Role in Nonprofit Sector Management,″Corporate Reputation Review,Vol.6,No.3(2003),pp.252 265.

[5]M.Armstrong,″A Charitable Approach to Personnel,″Personnel Management,Vol.24,No.2(1992),pp.28 32.

[6]E.Brown & A.Slivinski,″Nonprofit Organizations and the Market,″in W.W.Powell & R.Steinberg(eds.),The Non-Profit Sector:A Research Handbook,New Haven & London:Yale University Press,2006,pp.140 158.

[7]J.Galaskiewicz & M.S.Colman,″Collaboration between Corporations and Nonprofit Organizations,″in W.W.Powell & R.Steinberg(eds.),The Non-Profit Sector:A Research Handbook,New Haven &London:Yale University Press,2006,pp.180 204.

[8]L.Leete,″Wage Equity and Employee Motivation in Nonprofit and For-Profit Organizations,″Journal ofEconomic Behavior and Organization,Vol.43,No.4(2000),pp.423 446.

[9]D.B.Bromley,Reputation,Image,and Impression Management,West Succex:John Wiley &Sons,1993.

[10]C.J.Fombrun & C.V.Riel,″The Reputational Landscape,″Corporate Reputation Review,Vol.1,No.1(1997),pp.1 16.

[11]K.Ballen,″America?s Most Admired Corporations,″Fortune,Vol.125,No.3(1992),pp.30 34.

[12]W.C.Dennis & M.P.Jeffrey,Modern Industrial Organization,New Jersey:Addison Wesley,2000.

[13]J.A.Brickley & R.L.van Horn,″Managerial Incentives in Nonprofit Organizations:Evidence fromHospitals,″Journal of Law & Economics,Vol.45,No.1(2002),pp.227 250.

[14]H.K.Anheier,Nonprofit Organizations:Theory,Management,Policy,London:Routledge,2005.

[15]H.B.Hansmann,″The Role of Nonprofit Enterprise,″The Yale Law Journal,Vol.89,No.5(1980),pp.835 901.

[16]S.Rose-Ackerman,″Altruism,Nonprofit,and Economic Theory,″Journal of Economic Literature,Vol.34,No.2(1996),pp.701 728.

[17]P.H.Mirvis & E.Hackett,″Work and Work Force Characteristics in the Nonprofit Sector,″Monthly LaborReview,Vol.106,No.4(1983),pp.3 12.