党的十八届四中全会审议通过的 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》 (以下简称 《决定》) 提出了在全面推进依法治国过程中要: “发展符合中国实际、具有中国特色、体现社会发展规律的社会主义法治理论,为依法治国提供理论指导和学理支撑。汲取中国法律文化精华,借鉴国外法治有益经验,但绝不照搬外国法治理念和模式。”本文便是立足于 《决定》中的 “中国特色”这一深厚内涵,以两起故意杀人案件为基点,探讨我国法律对于孝道等家庭伦理价值的维护体现。

一、同罪异罚: 事实判决的孝道体现

自鸦片战争以来,尤其是经历了 “五四运动”、新中国成立和改革开放洗礼之后的当代中国,各种西方思潮,尤其是与经济相适应的工具理性不断冲击中国传统社会,传统道德价值观念要想独善其身、不受其影响是不可能的。《孝经·开宗明义》曰: “夫孝,德之本也,教之所由生也。”孝道,作为中华民族传统道德核心和文化精髓也饱受冲击,日渐式微。近些年,虐待老人、遗弃父母的事件层出不穷,日常生活中的赡养纠纷案件更是常常见诸报端,更有甚者因为不孝之举引发亲死子亡的家庭悲剧。在社会转型期,面对多元价值观的冲突与涤荡,在强调依法治国和以德治国相结合的过程中,如何在发展具有中国特色的法治理论同时又能对核心传统道德加以维系,这是我们试图回答的最根本的问题。

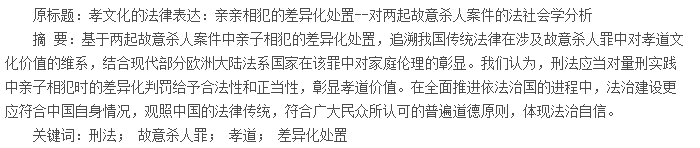

下面,我们以两起故意杀人的具体案例为切入点来展开讨论。(见表 1. 1)。

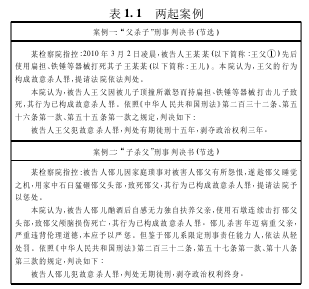

上述两案案情都相对简单,一起是因王儿对父亲忤逆,被其父殴打致死,法院以故意杀人罪依法判处王父有期徒刑十五年,剥夺政治权利三年。另一则是因邵儿不孝,杀死父亲,法院以故意杀人罪判处邵儿无期徒刑,剥夺政治权利终身。为何相同罪名会出现不同判罚? 此问题我们将在下文讨论,现在先从刑法条款来看两案所涉及到的内容是如何规定的。(见表1.2)。

由表1.2 所见,王父和邵儿均以故意杀人罪判处的主刑,有所区别的刑法条款主要涉及到附加刑剥夺政治权利以及邵儿的限定刑事责任能力人。依据两案中加害者的犯罪过程、事实证据以及法律条文,法官对于加害者的判罚是具有自由裁量权 (见图 1) 的。也就是说,在故意杀人罪这一主刑自由裁量权的尺度上,根据案件情节,法官可选择的范围是从有期徒刑三年直至死刑,即依据具体案情可在刑罚尺度的任意一点进行判决。但在主刑上,为何对 “作案时患酒精所致精神障碍,对案件负有限定刑事责任能力”的邵儿依然做出了无期徒刑的判罚?

其实,这一问题并不难解答。案件的具体情节固然需要考虑,但也需考虑另一重要因素,两案判决书已明确点出。案例二的判决书标明: “被告人邵儿杀害年迈病重父亲,严重违背伦理道德。”案例一的判决书写道“被告人王父因被儿子顶撞所激怒”.“严重违背伦理道德”与 “被儿子顶撞所激怒”清楚地向我们表明: 两案中的儿子都有违背伦理道德的不孝之举,直接或间接地造成了 “父杀子”与 “子杀父”的家庭惨剧。

从我国的孝道观念与现实法律判决来看,根据法定程序所证明的事实加以判决,亲与子之间如若发生冲突,若子女对父母人身造成伤害,此类“上行案件”对子女的量刑惩罚都是最重的,而在“下行案件”中,对父母的量刑都偏于轻刑化。事实上,就两案来讲,在法官自由裁量权的范围之内,也对“上行案件”中的儿子进行了重判。

但是,在我国《刑法》条款中,这种差异化的判罚并没有明确的法律依据。也就是说,法官的判罚是在法律许可的自由裁量权之内做出的决定,法律对于孝道的法律表达未有明确体现。纵观我国刑法的各项条文,仅在虐待罪中明确提到了“家庭成员”这一具有亲疏性质的词汇。在当今社会,孝道式微所造成的家庭惨剧实在太多,孝道已然成为现实伦理道德中不能承受之轻。

在社会转型期,孝道价值的维系不应仅是通过国家的倡导弘扬,更应通过刑法来传递一种价值。刑法并不仅仅只是国家打击犯罪的工具,其更深远的意义在于对整体社会秩序的恢复与维系,对于社会所公认的根本价值的保障。而保持一个社会稳定最根本的单位莫过于家庭,在家庭之内最根本的价值莫过于以孝道为基点的伦理道德。正如《法国新刑法典》的序言中所讲: “一部新法典应当表达特定时期一个国家里公认的根本价值。这些根本价值要得到充分的保护,不尊重这些价值就要受到惩罚。”

二、亲疏相异: 法律条文中古今孝道观照

一种传统的道德规范和生活逻辑需有相应的制度化结构与之配合,道德理念不能作为没有制度化基础的空中楼阁而存在。

无论是从中国传统社会的法律条文还是从现代西方的现行刑法来看,故意杀人罪都包含了内在的人伦道德,并且通过刑法的具体条文加以明确。然而,有所差异的是,在中国传统律法中对于孝道这种人伦道德的彰显更为明显。孙中山先生曾言: “讲到孝字,我们中国尤为特长,尤其比各国进步得多。 《孝经》所讲孝字,几乎无所不包,无所不至。现在世界中最文明的国家讲到孝字,还没有象中国讲到这么完全。”

在以农立国的传统乡土社会中,中国的法律制度最基本的特点就是 “礼法结合”,即在中华法系法律制度中,中国传统的伦理道德规范与法律规范完全融为一体,法律的评判标准与道德的评判标准完全一致。这样一种 “礼法结合”法律制度维系的正是以 “家”为核心而推展开来的社会秩序。以 “家”为核心的伦理本位社会,家庭和睦是社会秩序良性运行的基础,基于最基本的血缘亲情在“家”内对父母的孝道即成为了整个社会伦理道德的基础,自然也被纳入历朝历代的律法。我国传统法律对于孝文化的表达不仅体现在处理“民事”范畴中诸如赡养之类的民间 “细事”之中,更体现在 “刑事”范畴内“上行”与“下行”案件的刑事条文中。

《孝经·五刑》有云: “五刑之属三千,而罪莫大于不孝。”以刑惩治不孝,则延续了整个中国法制史。自先秦至隋唐,从两宋至明清,历朝历代都为了维护孝道制定了严苛的法律。到中国传统法律制度成熟完备的隋唐时期,孝道在律法中得到了更加明确而充分的体现。

“不孝”不仅被列为“十恶”之一,而且殴打、谋杀父母均被视为 “恶逆”之罪,都以极刑治罪 (见表2) .

在传统社会,子孙若对父母情有不顺而出言詈骂,或有其他不孝之举,对父母造成了伤害,其所受刑罚要比父母对其殴杀所受之刑要重。简单言之,在以 “孝”为主导的道德观念影响之下,若有子女不孝在先,子弑亲较之亲杀子受刑更重 (见图 2) .孝道作为根植人心、外化于行的一种信仰,即被作为内化于心的人伦道德而主动服膺,更是成为一种法律义务为历朝历代所维护沿袭,以法律规定的恶逆重罪而加以严厉惩罚,贯穿于司法实践,依据加害者与被害者的亲疏差异而具有不同判罚。“法德统一”、“礼法合一”成为我国古代传统经典法律思想、刑法思想,乃至刑罚思想的灵魂,是典型的人伦法律观和人伦量刑观。

自清末以来,法律移植与借鉴可以说是中国法律发展不可忽视的一条主线。在全盘西化的大潮流下,形式理性法律,作为西方现代法律的主流,无可避免地也占据了改革时期中国法律的中心地位。

新中国成立以来,我国刑法历经了一个从无到有、不断完善的过程,迄今已经过八次修正或修改。但是,这种亲疏相异的判罚,在法律移植和借鉴的浪潮之中,在强调人权、自由、平等的思想之下,以“孝道”为基准的亲疏差异化判罚作为封建残余从未被纳入立法者的法眼。我们可以说,用引进的新式法律来代替旧的高度道德化的正义体系,其结果是加剧了伴随市场化和个人主义化而来的道德真空化。

任何公民的生命都应受到法律的保护,这一点不容置疑。但在我国刑法的故意杀人罪之中,刑法理论一般认为该罪的行为对象为 “他人”,而 “他人”的范围则没有限定,也不问被害人的种族、性别、生理、心理、职业、身份等状况。

当然,更不会问及加害者与被害人的亲疏关系。立法之中,亲情伦理逐渐沦丧。然而,从现实审判的量刑实践来看,正如前文两案所示,又具有事实上的亲疏差异,遵循着孝道的道德准则。“法不外乎人情”,对不孝之子予以严惩是符合伦理道德和人之常情的,符合国人的孝道信仰,正因如此,判决才具有了公信力。法律本身承载着崇高的道德价值使命,反映了人们的道德诉求; 不表达人们道德价值追求的法律不可能得到长久的贯彻和落实,必然为人们所抛弃。

既然在亲属相犯,尤其是在亲子相犯的故意杀人罪中,法官判罚是有所差异的,那么,为何不通过具体法律条文将孝道价值予以确认、给予正当性? 不可否认,在我国 《婚姻法》、《老年人权益保障法》、《继承法》等相关民事法律条文中都明确规定了子女对父母在精神及物质上的赡养义务,体现了对我国传统 “孝道”这一道德准则的延续与维系。但我们认为,在现代化浪潮的涤荡之下,尤其在传统道德价值观念备受冷落的今天,仅有民事法律中的孝文化表达是不够的,还需在刑事法律中进一步体现。刑法本应当成为反映本民族历史文化积淀与所尊崇的最根本伦理道德的一面镜子。

三、差异处置: 孝道价值的法律表达

一个没有过去、没有历史的法律和社会是一个不实际,也不健康的法律和社会。

法律,从来并不仅仅是一套需要让人遵守的规则和程序,它更是扎根于广大民众实践之中实实在在的一种社会生活。为了确保法律之为民族信念与民族意识的真实映像,成为适合民族生活状况,造福认识生活的人间规则,必须首先考察民族的现实生活,并在对往日民族生活的历史考察中,今古观照,厘清一切立法之得立基的生命源泉所在。

在西方的法律传统之中,从古罗马到近现代,虽代有变革,但其法律秩序背后的法伦理,是市民伦理; 而中国传统法律秩序背后的法伦理则是亲属伦理。

西方法律传统的市民伦理在以注重个体自由、平等,保障个人基本权利为中心的同时,也并未忽视家庭和亲属之情,只不过这种情感伦理并非市民伦理的核心所在。而中国传统法律中的亲属伦理以维护家庭秩序而推展至维系国家、社会的稳定与秩序,正因如此,以孝道为核心的亲属伦理也便具有了合法性与正当性。千百年来,各国法律所体现的价值精神必定与我们所熟悉的伦理道德有一致之处,但基于各自文明历史发展的不同而又有所差异。

古希腊的亚里士多德认为: “有意或无意的伤害、杀人、吵架和诽谤,所有这些罪行如果发生在非亲属之间,人们看得较轻,如果加到父亲或近亲身上,就成为伤天害理的罪恶。”罗马时代,曾在非常古老的年代的议事记录中提到过的古老的 “弑亲审问官”似乎是每年定期选派的,他们被委以审判所有弑亲和谋杀的案件。

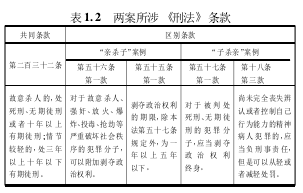

西方法律传统中对于人伦道德价值加以维系的倾向在现代欧洲大陆法系的部分国家中依然传承延续下来,并在具体的刑法条文中有所体现。从 《法国刑法典》、《意大利刑法典》以及东欧的 《保加利亚刑法典》中我们都可发现对故意杀人罪在亲疏差异化判罚的详细法律文本 (见表3) .

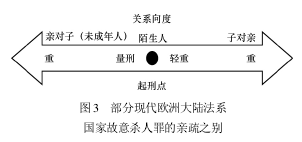

针对故意杀人罪的判罚,上述欧洲国家现行刑法典与我国传统法律条文存在相似之处,即对于子女杀害直系尊亲的判罚,在起刑点和量刑上都要重于没有直系近亲关系的陌生人之间的故意杀害罪。如若是尊亲杀害子女或是未成年人的话,其相应的判罚也重于陌生人之间故意杀人罪。换句话说,在欧洲刑法典中,以故意杀人罪量刑的起刑点为基准,“上行”与 “下行”案件的量刑都倾向重判,远高于其他故意杀人罪的起刑点 (见图3) .这样的量刑在保障公民平等权利的同时又进一步确保最基本的人伦价值。这与中国传统法律中对 “上行案件”与 “下行案件”的差异化处置 (即前者重后者轻)是很不相同的。

追溯中国传统的法律条文,观照现代欧洲部分大陆法系国家的现行刑法,再反观现今我国在故意杀人罪刑上事实判罚的差异性,我们不难看出,当面对亲子相犯故意杀人这一罪名时,事实的区别对待并没有明确的法律条文规定,这一切都掌握在法官自由裁量权的范围之内,遵从着国人在普遍心理上孝道这一基本的伦理道德,这样的正当性与合法性存在与我们民族信仰中对于家庭孝道的共识和认同,而非存在与现行法律文本对于孝道价值的彰显。在当今社会转型、思想观念激荡的转型期,我们不难看出,孝道式微不仅体现在日常的社会生活中,也体现在我们的法律中。至少,从当前刑法中,我们并未感知到孝道等亲情伦理的价值所在。

四、小 结

法律不应是冷冰冰的条文,也不应仅是保护公民免受侵犯的一种工具,它应当具有民众共同认可的实质性伦理价值,体现本民族传承延续的最根本的伦理价值,唯此才能令法律真正融入到人们的社会生活之中,成为人们普遍信服、普遍遵从的行为准则。一个国家的法律应该体现并尊重该国的基本价值理念,这似乎不是一个高深的理论问题,只是一个认识偏差的误区而已。

我们在本文讨论中主要基于刑法故意杀人罪中亲子相犯这一较为极致的问题,我们也深知同罪异罚的具体判决是一个非常复杂的问题,需要考量案件情节与多种因素,不能一概而论。但是,不可否认的是在涉及亲子相犯这类问题时,法官在实际判决过程中会自觉不自觉地遵循中华传统中的孝道文化,在自由裁量权的范围内对 “上行案件”、“下行案件”作出区别对待。我们呼吁的是将这种“自觉不自觉”的法官个人行为赋予合法性与正当性,以尊重本土的文化价值,以彰显中国的法治自信。

实际上,我们真切关注的问题并不仅仅是故意杀人罪,也不限于刑法,而是关涉到我国当前的法治建设问题。在全面推进依法治国的进程中,法律需要接受民众普遍认同的道德原则的指导,既需要吸收西方司法的先进经验,更需要观照中国的法律传统和民众现实的生活逻辑,在法律文本与司法实践中构建起既符合道德准则且又符合形式理性,而这正是立足本国法律文化、符合人民意愿、体现文化自信的直接表达。

参考文献:

[1]郭星华 . 中国城市居民道德价值观念的变迁 [J] . 江海学刊,2001,(3) .

[2][法] 皮埃尔·特律什,米海依尔·戴尔玛斯-玛蒂 . 序-为《刑法典》在中国出版而作 [A] . 法国新刑法典 [C] . 罗结珍(译) . 北京: 中国法制出版社,2003: 1.

[3]郭于华 . 代际关系中的公平逻辑及其变迁 [J] . 中国学术,2001,(4) .

[4] 孙中山 . 孙中山全集 (第九卷) [M] . 北京: 中华书局,1986: 244.

[5]曾宪义 . 中国法制史 (第三版) [M] . 北京: 中国人民大学出版社,2009: 8.

[6]徐爱国 . 孝入法的理由 [N] . 法制日报,2011 -2 -9.

[7]张万军,赵友新 . 中国传统量刑内在价值与当代量刑机制之完善[J]. 上海政法学院学报,2010,(5) .