研究表明,年龄与贫困之间呈“U”形关系,即儿童和老年人的贫困发生率最高,进入老年后,随着年龄增长,贫困发生率进一步升高。

[1]杨立雄(2011)采用农村贫困线和“1天1美元”两个标准,测得我国农村老年绝对贫困人口规模在1 400万人以上,采用城镇最低生活保障标准和“1天2美元”两个标准,测得城镇老年绝对贫困人口在300万人以上。而在相对贫困方面,于学军(2003)认为中国大约有1/3的60岁以上老年人处于相对贫困状态;李若建(2000)、乔晓春(2005)估计中国大多数省份的老人相对贫困的比例都超过了35%。无论城市贫困还是农村贫困问题都与社会保障制度不完善和功能不健全有很大关系。

[2]现有养老保障存在的制度缺失和城乡“二元化”、“碎片化”等问题,造成养老保障覆盖率低,待遇水平低,普遍难以满足老年人的基本生活需要。

[3]基于此,本文试图借鉴众多国家已实施的老龄津贴制度,改革和完善我国现有的高龄津贴制度,以减少老年贫困,实现老有所养的目标。

一、高龄津贴制度的实施现状与评价

(一)实施现状

我国高龄补贴政策在20世纪80年代开始实行,部分地区针对百岁老人发放高龄老年补贴,后逐步扩展至80岁以上老人。

[4]为了解决高龄老人的基本生活问题,2008年民政部在全国民政工作会议上提出“有条件的地区可建立困难老人、高龄老人津贴制度”,并于2009年发布《关于转发宁夏建立高龄老人津贴制度有关政策的通知》,要求各地在借鉴宁夏经验的基础上结合当地实际情况建立高龄津贴制度。

2009年底,全国31个省区都建立了范围和程度不同的高龄津贴制度,到2011年底,享受高龄津贴的人数达900万人,占80岁以上老人的41.38%,比2010年增长56.14%。

从主体资格来看,享受高龄津贴待遇主要有三种限制:户籍限制、家庭收入限制、最低年龄限制。在户籍限制上,大部分地区都要求高龄津贴申请者为当地户籍。大多数地区没有收入限制,少部分则选择“三无”人员、低保人员或者其他对象,如宁夏回族自治区针对80岁以上的农村老年人和城市低收入家庭中无固定收入的老年人,浙江省绍兴市针对无社会养老保险的老年居民,贵州省贵阳市针对身体失能、生活不能自理的特困老年人,新疆维吾尔族自治区针对城市低保对象、原国有企业“五·七工”①等。在最低年龄限制上,各地的差异较大,据《民政部关于建立高龄津(补)贴制度先行地区的通报》(民函[2010]111号),截至2010年底,在已建立高龄津贴制度的296个市(或县)中,大部分地区以80岁为最低标准年龄,占总数的90.87%,仅有17个市(或县)向80岁以下老年人提供高龄津贴。

从待遇水平来看,各省市往往根据当地实际状况,按月或者年向符合条件的老年人提供一定数额的补贴。最低月津贴标准为10元,最高为1000元,两者相差300倍。在广东省内就出现了国内的最高标准和最低标准,如佛山市和揭阳市。可见,高龄津贴标准地区差异较大。同时,不同年龄领取的高龄津贴标准有所差异,总体而言,年龄越大,津贴标准越高。例如,80岁以下老年人的津贴普遍在50~300元/月之间,90岁以上高龄老人的津贴标准普遍在500元/月以上。

从统筹层次上看,当前高龄津贴制度主要为省级统筹和地市级统筹。据民政部统计,2010年底,在省级层面建立80岁以上高龄津贴制度的有北京等7个省、市、自治区,省级层面尚未建立、但在地市级层面建立的有山西省长治市等21个市(区、州、县)。

(二)简要评价

高龄津贴制度从2009年实施以来,呈现以下三个亮点:第一,以省(市)为单位,制定了与当地经济发展水平相适应的高龄津贴补贴标准;第二,覆盖面逐步扩大,覆盖地区从宁夏扩展至全国,覆盖对象从80岁以上老人逐步扩展至60岁以上老人;第三,坚持以人为本的原则,大多省市采取普惠型高龄津贴制度,给符合条件的老人按月或年发放高龄津贴。然而,由于起步较晚、规范性不足等原因,高龄津贴制度还存在不少问题。本文主要从制度的统一性、保障对象和保障水平等方面对其进行评价。首先是制度的统一性。由于没有国家层面的政策,各地区在实施过程中“遍地开花”,全国各地高龄津贴制度缺乏统一性。例如,对于高龄津贴各地叫法不一,有“营养补贴”、“省会保健补贴”、“长寿补贴”等说法。在资格条件、年龄范围、补贴标准等方面各地区也是千差万别。此外,在财政保障机制、管理等方面,实行过程中也存在很大的差异。

其次是保障对象。我国高龄津贴制度遵循普惠性原则,即只要满足一定的年龄条件,都可以获得相应的高龄津贴,但在实际实施过程中又出现普惠性不足的问题,如大部分地区最低年龄限制太高,将80岁及以上作为最低年龄资格的地区占90.87%;部分地区只向三无老人、低保老人或五保户老人等贫困老人或“五·七工”等特殊老人提供高龄津贴。

最后是保障水平。我国大部分地区的高龄津贴待遇低于当地最低生活保障线(或贫困线),难以满足老年人最低生活需求。2010年底各地待遇标准普遍在50~200元/月之间,低于各地区的最低生活保障线。以上海为例,2010年底最低生活保障标准为450元/月,而同期100岁以上高龄津贴的标准仅为300元/月,其他经济发展水平较差地区更是如此。

根据保障对象和保障水平两个维度,可以将高龄津贴制度划分为低水平选择型、低水平普惠型、基础选择型和基础普惠型四种类型(见图1)。普惠型和选择型是就保障对象的资格条件而言,普惠型指只要老人满足一定的年龄条件,都可以获得相应的高龄津贴;而选择型是指基于家计调查,老人及其家庭成员的收入低于某一标准才有资格享受待遇。低水平型和基础型是就保障待遇的高低而言,低水平型是指保障水平低于最低生活保障线(为便于后文国际比较,这里依据联合国确定的最低标准1.25美元/天),基础型则是保障水平等于或高于最低生活保障线,满足最基本的生活需求。根据上述标准,我国高龄津贴制度属于低水平普惠型(图1右下角阴影部分),低水平表现为待遇给付与经济发展水平不协调,待遇标准太低难以保障老年人的生存需求,而普惠型表现出普惠性不足的缺陷,如最低年龄资格太高,普遍在80岁以上。

二、国外老龄津贴制度的实践

社会保障制度已经较为完善的发达国家,比较注重“第一支柱”的基础养老金供给。而发展中国家则普遍推行各种老龄津贴计划①:在低收入国家,老龄津贴被积极地当作一种解决贫困的政策工具;在非正式就业比例较高的中等收入国家,老龄津贴为扩大非正式就业职工的养老金覆盖面提供了一个强有力的政策选择。

[5]发展中国家采取的老龄津贴制度具有多种类别:包括以泰国为代表的南亚国家;以巴西为代表的拉美国家;以南非为代表的非洲南部国家。本研究选取了泰国、巴西、南非三国,从老龄津贴制度的主体资格、待遇水平和减贫效果三个方面进行介绍和总结,为我国高龄津贴制度在全国范围内的建立和完善提供宝贵经验。

(一)主体资格

老龄津贴制度在泰国被称为“B500养老金计划”,创立于1993年,主要针对没有养老金资格的老年人。2010年转为普惠型制度,所有未生活在公共老年家庭或未获得永久性的工资收入或养老金资格的60岁以上泰国老年人都可获得老龄津贴待遇。2012年,领取养老金人数达到近570万,占60岁以上人口的72%。在巴西,老龄津贴制度被称为税收资助型养老金(TFPs),具体包括两种计划:一种是农村社会养老金(Previdencia Rural,PR),这是一种普惠型制度,农村60岁以上的男性和55岁以上的女性老年人都可以申领,2012年该计划向585万老人发放养老金,占全国60岁以上老年人口的29%。另一种是社会救助型养老金(Beneficio de Prestacao Continuada,BPC),保障对象为65岁以上的并且家庭人均收入低于最低工资的1/4的残疾人或老年人,属于选择型制度。2012年共有170万老人享受此津贴待遇,占比为9%。南非的老年给付(Old-age Grant,OAG)计划属于选择型,需要满足家计调查和年龄资格两项条件,2012年的年龄条件为60岁,该计划为265万老年人提供了养老金,占60岁以上老年人口的72%。

(二)待遇水平

2012年,泰国老龄津贴待遇为600泰铢/月(约为0.6美元/天),低于联合国1.25美元/天的标准,属于低水平型。作为中央政府向地方政府提供的一项特殊给付计划,养老金完全由中央预算支持。

养老金预算从2008年到2011年增长超过3倍,达到341亿泰铢(约11亿美元),占政府预算的1.65%(GDP的0.32%),负担较轻。有学者测算,如果将标准提高至1 000泰铢/月(1.1美元/天),2011年支出将占财政预算的3.7%。巴西两种老龄津贴待遇标准一致,2012年为622雷亚尔/月(约11.0美元/天),约为联合国最低标准的8.8倍,保障水平较高,属于基础型。高待遇使财政负担加重,当年两项养老金支出占GDP的1.80%。2012年,南非的老龄津贴待遇为1 200兰特/月(约5.2美元/天),与巴西一样属于基础型,财政负担较也较重,占当年GDP的1.14%。

(三)减贫效果

减贫效果可以通过比较养老金实施前后人均家庭收入的变化来测量。[6]Sri Wening等(2012)使用2009年社会经济调查的微观数据考察泰国社会养老金的收入减贫效应。

在这些家庭中,独居老人的老年和残疾救助金占家庭收入比例为3.21%,两个老人的家庭为4.11%,而所有家庭中仅为1.74%,这意味着社会养老金对独居老人来说更为重要。Delgado and Cardo?so(2000)等认为巴西农村养老金在削减贫困上具有重大影响。进一步研究发现,北部地区有养老金待遇的家庭中贫困 者 的 比 例 为 38.1% ,南 部 地 区 为14.3%,然而,没有养老金待遇的家庭贫困者的比例分别是51.5%和18.9%。Fabio M. Bertranou等(2004)分析了1999年巴西TFPs的减贫效果,TFPs降低了95.5%的赤贫(极端贫困)发生率,由养老金给付前的26.6%大幅下降至给付后1.2%,同时减少了29.2%的一般贫困(1.25%美元/天)发生率,由养老金给付前的6.5%下降至给付后的4.6%。关于南非社会养老金制度对贫困家庭的影响,Monoca F(.2006)认为社会养老金制度是穷人家庭的社会安全网,如果没有养老金,贫困人口将增加2/3,赤贫人口将增加1/5。同时社会养老金制度对不同种族家庭的减贫影响不同,对于白人、混血和城市黑人中的老人有一定的减贫作用,但对于农村黑人老人则不确定。

[7]根据前文确立的划分标准,泰国老龄津贴制度属于低水平普惠型,南非和巴西的BPC则属于基础选择型,只有巴西的PR属于基础普惠型(见图2)。不论哪种制度类型,三个案例国家的老龄津贴计划的减贫效果都非常显着,极大地保障了老年人的基本生活。

三、我国高龄津贴制度改革的模式选择:基础普惠型

(一)高龄津贴制度定位

十八大报告指出,“要坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系”。2005年,世界银行提出五支柱养老金制度的改革建议:第一,提供最低保障水平的非缴费型“零支柱”(全民养老金或社会养老金形式);第二,与不同工资收入水平相关联,旨在发挥某种收入替代水平的缴费型“第一支柱”体系;第三,个人储蓄账户式的强制性“第二支柱”;第四,多种形式但本质上强调灵活性和自由支配的自愿性“第三支柱”安排(个人和雇主发起的、待遇确定型和缴费确定型的);第五,向老年人提供的非正式的家庭内部或代际之间的资金或非资金的支持,包括医疗卫生和住房方面的支持(见表1)。【表1】

本研究认为,我国高龄津贴制度与亚、非、拉各国实施的老龄津贴计划、社会养老金计划或税收资助型养老金计划等同属于“零支柱”范畴。因此,在我国各省市统筹层次参差不齐、资格条件和待遇水平各异的背景下,为积极应对老年贫困问题,保障所有老年人公平享有基本生活,本研究建议应以“解决贫困”为目标,以“保基本”为原则,在全国范围内建立基础普惠型高龄津贴制度,即65岁及以上①老年人都有资格获取基础水平的养老金待遇,在此基础之上,各省(市)可根据当地经济发展水平适当提高养老金待遇。

(二)财政可持续性分析

由于甄别老年人口中的贫困者较为困难,而普惠型养老金计划或许是消除老年贫困的最佳办法,但它也存在重要问题,即财政的可持续性,特别是在中低收入国家。[9]因此,为评估我国基础普惠型高龄津贴制度的财政可行性,确定合理的最低标准,下文将测算特定给付标准的财政负担水平,保证养老金制度的可持续发展。

1. 构建计量模型

以高龄津贴制度为基础,可以建立高龄津贴财政支出精算模型。假设开始领取高龄津贴的年龄(男女相同)为 x 岁,x 岁以上老年人可领取的津贴额的计量模型为:【2】

其中,ω 为极限年龄;lkn为第 k 年 n 岁老年人数;ykn为第 k 年 n 岁老年人领取高龄津贴数额。

但考虑到我国城乡收入和生活成本差距较大,本文将分别设置农村和城镇的待遇标准,则计量模型可进一步写成:【3】

2. 数据来源及参数假设

老年人口总数来自联合国预测方案中的中档方案②,城乡人口比依据国务院发展研究中心课题组2006年的研究,并假定老年人口城乡比例与总人口城乡比例一致,可计算出2013~2050年我国65岁及以上城乡老年人口。假定2013~2025年财政支出均增长10%,2026~2050年均增长5%。

2011年,我国将扶贫标准提高到2 300元/年,按当时汇率计算,约为1美元/天。但普遍认为这一标准低于实际生活需要,考虑到城乡生活成本差异的客观存在,本研究采用学者常用的扩展线性支出系统模型(ELES)科学确定待遇标准,2011年城乡温饱线分别为408.13元/月(约为2.25美元/天)和222.45元/月(约为1.25美元/天)③,此后平均每年按5%增长。

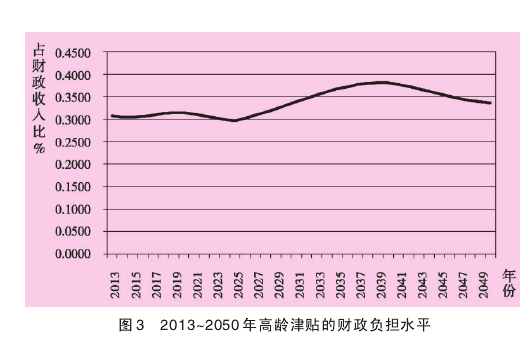

3. 测算结果与分析根据计量模型及参数设定,2013~2050年,随着人口老龄化趋势的推进,65岁及以上老年人数量不断增加,高龄津贴支出额也逐年增长,但高龄津贴支出占财政支出比重较小,最大值出现在2039年,达到0.3810%(见图3)。【4】

具体来看,2013 年,高龄津贴支出城乡分别为 245.39 亿和139.82亿,总支出占当年财政支出的0.31%。2013~2025年,财政负担基本保持稳定,占比在0.3%上下波动。2025年达到最低值,之后开始逐步升高,在2039年达到峰值,年均增长 0.006 个百分点,增长幅度较小。此后又逐年下降,直至2050年的0.3367%,逐步回归到现有水平。因此,总体上我国高龄津贴的财政负担较轻。相比较而言,泰国老龄津贴占GDP比重为0.3%,巴西为1.3%,南非为1.4%。虽然统计口径不一致,本研究采用占财政支出比重为评估指标,但完全可以得出以下结论:与其他发展中国家相比,我国基础普惠型高龄津贴的财政负担较轻,具有良好的可持续性,且待遇标准的提升空间非常大。

四、结论与建议

我国已建立的高龄津贴制度属于老龄津贴制度的一种类型,但仍存在很多问题,应该进行改革和完善,建立面向所有老年人的基础普惠型高龄津贴制度,应着重从以下几个方面入手:

第一,建立全国层面的制度模式,增强制度的稳定性和统一性。民政部应该及时总结各地高龄津贴制度的特点与经验,在借鉴国际的有益经验基础上改革完善高龄津贴制度,建立全国层面的高龄津贴制度。

第二,降低保障对象的资格年龄。可以根据国际通行的老年人定义的标准,将65岁作为高龄津贴制度的最低年龄资格条件。

第三,保障对象上坚持普惠型,覆盖65岁以上全体老年人。在我国收入统计不规范的背景下,基于家计调查的选择型在保障对象甄别上存在较大困难,势必造成诸如低保制度中人情保、关系保的混乱现象,普惠型的制度模式可以最大限度实现消除老年贫困的目标。

第四,保障水平上坚持基础型,确保财政的可持续性。从国际经验来看,全国性的最低高龄津贴待遇可以保持在1.25美元/天,各地可根据当地经济发展水平相应提高待遇标准,但基本控制在1.25美元/天至人均可支配收入的50%之间,总支出应该控制在GDP的1%以下,满足最低生活需求的同时确保制度的可持续性发展。

【参考文献】

[1]Armando Barrientos,Mark Gorman and Amanda Heslop. Old Age Poverty in Developing Countries:Contributions andDependence in Later Life[J]. World Development,2003,(3):555-570.

[2]穆光宗,张团. 我国人口老龄化的发展趋势及其战略应对[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2011,(5):29-36.