摘 要: 儒经义疏体发展到隋代,在训释体式、内容和方法上大体上承袭了南北朝儒经义疏体,但也发展了一些新的训释特征,如科判序文章段,说明经文无义例,标明经文、传文的起止,征引典籍以疏解序文等。这些新训释特征的形成不仅受到南北朝佛经注疏的影响,还受到中国传统注释体例的影响。

关键词: 儒经; 义疏体; 隋代; 发展; 成因;

Abstract: In the Sui Dynasty,the Yi Shu(义疏) literary style of the Confucian classics generally inherited the explanation style,content and method of the Yi Shu style in the Northern and Southern Dynasties. It also developed some new explanation forms,such as piding paragraphs and sections of the preface,explaining that there were no examples in the passage,marking the beginning and end of scripture and biography,and quoting ancient books to explain the preface. The formation of these new explanation features was influenced not only by the annotation style of Buddhist Sutras in the Six Dynasties,but also by the traditional Chinese annotation style.

Keyword: Confucian classics; Yi Shu(义疏) literary style; Sui Dynasty; development; cause of formation;

据《隋书·经籍志》、两《唐志》等记载,隋代确有名目的儒经义疏着作有何妥撰《周易讲疏》十三卷、《礼记义》十卷、《孝经义疏》二卷,刘炫撰《尚书述义》二十卷、《毛诗述义》四十卷(两《唐志》录三十卷)、《春秋左氏传述义》四十卷(两《唐志》录三十七卷)、《古文孝经述议》五卷、《论语述议》十卷,刘焯撰《尚书义疏》三十卷,顾彪撰《尚书疏》二十卷,鲁世达撰《毛诗章句义疏》四十卷。从上述义疏着作名称中可以发现,隋代出现了新的义疏体名称“述议”,如刘炫注经都称“述议”,但从《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》《通志·艺文略》等史志记载来看,刘炫以前并未见注经称“述议”者,故“‘述议’一体或系二刘所创”[1]37。隋代儒经义疏发展至今,几乎消亡殆尽,佚文散见于孔颖达《五经正义》中,清代马国翰《玉函山房辑佚书》、黄奭《黄氏逸书考》中有所辑佚。据笔者整理和统计,现存刘焯《尚书义疏》佚文7条,刘炫《尚书述义》佚文7条、《毛诗述义》佚文3条、《春秋述义》佚文154条,何妥《周易讲疏》佚文21条,顾彪《尚书疏》佚文49条。现有日本京都大学图书馆所藏刘炫《孝经述议》残卷保留了隋代儒经义疏体的原始形态;2016年,崇文书局出版了林秀一先生《孝经述议复原研究》[2]的汉译新版可供参考。本文以刘炫《孝经述义》残卷及现存隋代儒经义疏体佚文材料为研究对象,将隋代与南北朝儒经义疏在训释体式、内容和方法上进行对比,探讨儒经义疏体在隋代的发展及其成因。

一、儒经义疏体在隋代的发展

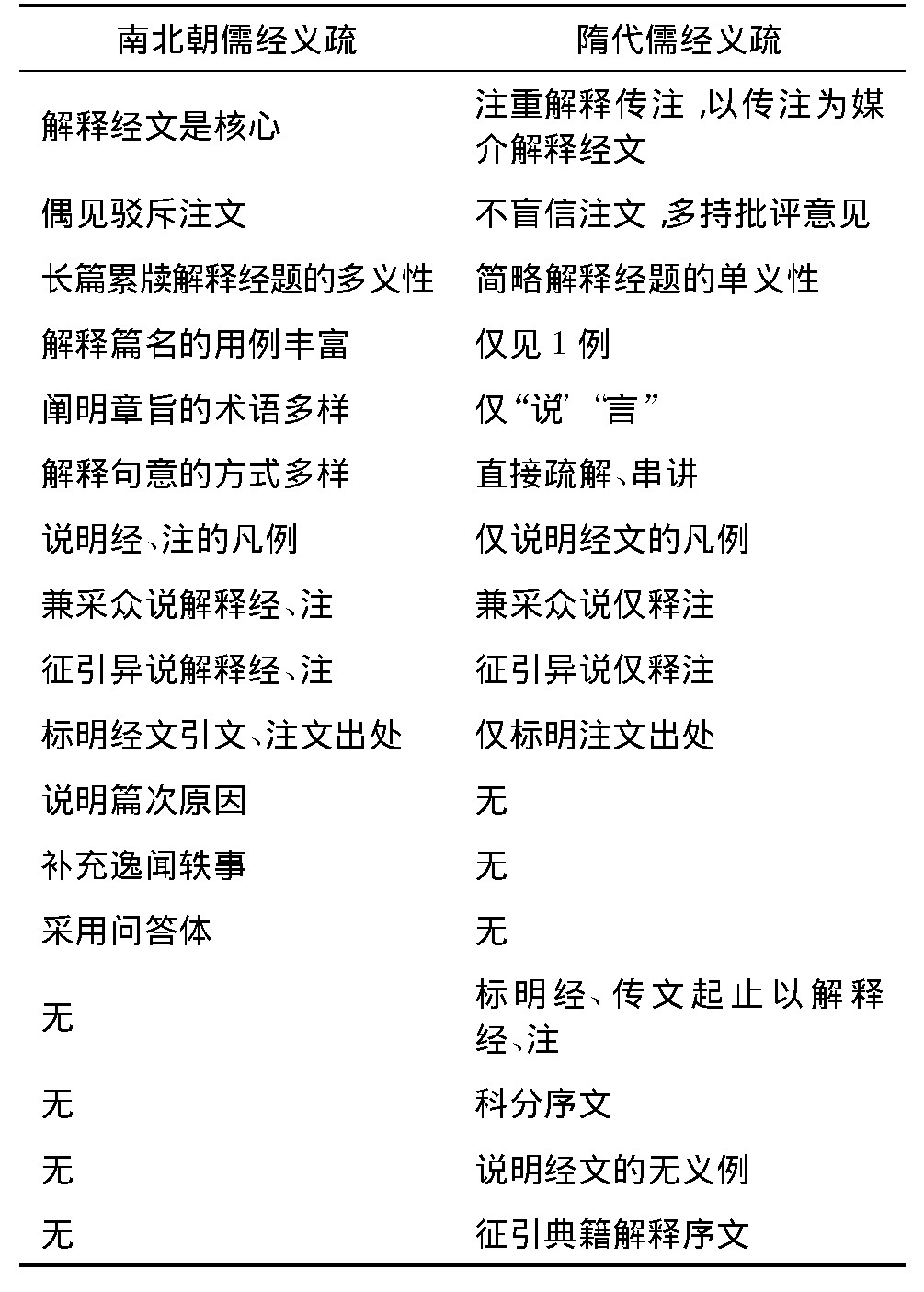

乔秀岩提出:“二刘(即刘炫、刘焯)学术之出现,亦即旧义疏学之衰亡。”[3]99但据笔者考察,在注解体例上,隋代儒经义疏体既有对南北朝儒经义疏训释体式、内容、方法的继承,也发展了一些自己的注解特征。为了更加清晰地说明儒经义疏体从南北朝到隋代的发展与演变情况,下面我们将隋代儒经义疏与南北朝儒经义疏在训释体式、内容和方法上进行对比,见表1。

从表1可见,隋代儒经义疏在训释体式、内容和方法上都有一些发展和变化。首先,隋代儒经义疏更加注重对注文的解释,因此在兼采众说、征引异说时仅对注文进行疏解,标明引文出处时也仅标明注文的出处。其次,说明篇次原因、补充逸闻轶事、采用问答体等训释内容和方法在隋代儒经义疏中没有得到运用。最后,隋代儒经义疏也发展了一些新的训释形式,如标明经文、传文的起止,科分序文,说明经文无义例,征引典籍以疏解序文等。

(一)训释体式的发展

在训释体式上,隋代儒经义疏继承了南北朝义疏体经注兼注的方式,但更注重对传文和注文的解释。在科分章段方面,不仅科分经文章段,也科判序文章段。同时,隋代儒经义疏在疏解经、传时一般会标明经、传文的起止。

表1 南北朝与隋代儒经义疏体注解体例对比

1.注重解释传、注文

与南北朝儒经义疏相比,隋代儒经义疏更加注重对传、注文的解释,基本按照传、注文的顺序依次进行解释。隋代儒经义疏在疏解注文时,或对注文内容进行补充,说明注文的释义缘由,揭示注文隐藏的含义;或不拘泥于注文的释义,提出不同注文的新解;或引经据典和详细论证,用“其言非经旨”“未尽经旨”“非经意”等作为标志,对注文提出批评意见。当然,隋代儒经义疏在对传文进行解释的过程中也会夹杂着对经文的解释,即“欲以注或传的解释为媒介,靠近经书原意”[1]37。

我友邦冢君,御事,司徒、司马、司空,亚旅、师氏,千夫长、百夫长,及庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人。(《尚书·牧誓》)

孔安国传:八国皆蛮夷戎狄属文王者国名。羌在西蜀叟,髳、微在巴蜀,卢、彭在西北,庸、濮在江汉之南。

刘焯疏:“蜀”是蜀郡,显然可知,孔不说。又退“庸”就“濮”解之,故以次先解“羌”。云“羌在西蜀叟”者,汉世西南之夷,“蜀”名为大,故传据“蜀”而说。左思《蜀都赋》云:“三蜀之豪,时来时往。”是蜀都分为三,羌在其西,故云“西蜀叟”。“叟”者蜀夷之别名,故《后汉书》“兴平元年,马腾、刘范谋诛李,益州牧刘焉遣叟兵五千人助之”,是蜀夷有名“叟”者也。“髳、微在巴蜀”者,巴在蜀之东偏,汉之巴郡所治江州县也。“卢、彭在西北”者,在东蜀之西北也。文十八年《左传》称,庸百濮伐楚,楚遂灭庸。是“庸、濮在江汉之南”。(《尚书义疏》)[4]182

刘焯对孔安国注文进行了补充说明。首先,他指出孔安国没有给经文“蜀”作注的原因,是因为“蜀”表示古蜀国,其义显然可知。其次,刘焯指出孔安国没有按照经文的次序先解释“庸”,是因为孔安国将“庸”并到“濮”中进行了解释,所以孔安国先解释了“羌”义。最后,刘焯对注文中“羌”“叟”的含义及“西蜀”“巴蜀”“卢彭”的地理位置进行了解释。刘焯认为羌指的是汉代时位于西南地区的民族,“叟”是汉时蜀地西部民族的别称;髳、微二古国在巴蜀一带,卢国和彭国在东蜀的西北部。

子曰:“因天之时,就地之利,谨身节用,以养父母。”(《庶人章第六》)

孔安国传:天时谓春生、夏长、秋收、冬藏也。

刘炫疏:天时当谓四时之气,春温、夏热、秋凉、冬寒。《传》就人事为说。(《孝经述议》卷三)[2]405

孔安国将“天时”释为农事安排的四个时令变化,指“春生”“夏长”“秋收”“冬藏”,即谷物在春季萌生,夏季滋长,秋季收获,冬季贮藏。刘炫则提出“天时”应指四季不同的天气变化,即“春温”“夏热”“秋凉”“冬寒”。这里“因天之时”指利用春温、夏热、秋凉、冬寒四季变化的自然规律从事农业生产,并按照春生、夏长、秋收、冬藏四种时令来安排农事。

天地明察,鬼神章矣。(《孝经·感应章》)

孔安国传:天地既明察,则鬼神之道不得不箸也。谓人神不扰,各顺其常,祸灾不生也。

刘炫疏:孔意以天地之灵,有神只之号,无称“鬼”之文,故以“鬼神”为人之鬼神,与下犹是一事。故二文相顾,共为一解。其言非经旨也。下云“宗庙致敬”,叠上“宗庙致敬”之文,则此言“天地明察”,亦是叠上“事天明”“事地察”之文。当谓王者事之明察,非言天地精灵明察照下也。由天地明察,故天地鬼神章矣。此“鬼神”还是天地鬼神,不得为人之鬼神也,天神、地只、人鬼,相对而异名耳。人鬼尚得同天称“神”,天神地只,何故不得同人称“鬼”也。鬼者,归也,精魂所归,天地神只岂独无归乎?(《孝经述议》卷五)[2]473

刘炫指出孔安国将“鬼神”与“人神”相对,释作“人之鬼神”,即指人鬼,可见孔安国将“鬼神章矣”中的“鬼神”与下文“宗庙致敬,鬼神着矣”中的“鬼神”词义等同。但刘炫认为此释不合经意,因为下文“宗庙致敬,鬼神着矣”是重叠上文“宗庙致敬,不忘亲矣”,所以“天地明察,鬼神章矣”也是重叠上文的“事天明”“事地察”,据此刘炫指出“鬼神章矣”中的“鬼神”是被祭祀的对象,此当指天神地只。

2.科分序文章段

值得注意的是,隋代儒经义疏形成了科判序文章段的新科判形式。

孔氏即为作传,故序其作意。此序之文,凡有十段明义:自“《孝经》者”尽“经常也”,解《孝经》之名也。自“有天地”尽“斯道灭息”,言孝之兴替在君之善恶也。自“当吾先君”尽“并行于世”,言孔子作《孝经》之由也。自“逮乎六国”尽“绝而不传”,言废之所由也。自“至汉兴”尽“颇以教授”,言河间所得犹非正真也。自“后鲁恭王”尽“出于孔氏”,言其得古文之由也。自“而今文”尽“诬亦甚矣”,言习非已久,迷惘正经也。自“吾愍其如此”尽“正义之有在也”,言己为《传》之意。自“今中秘书”尽《今文孝经》,言在朝真虽见重,民间伪犹未息也。自“昔吾逮从伏生”以下,言俗有谬说,己须改张之意也。(刘炫《孝经述议》卷一)[2]337

刘炫在疏解《古文孝经》时,并未对经文章段进行科判,而是在对孔安国《古文孝经序》进行疏解时,将序文科判为十段,用“自……尽……”“自……以下”两种格式标示序文的起止,并用“言”这一术语概括了每段的段意。刘炫认为孔安国序文主要解释了《孝经》的经题含义,说明了孔子创作《孝经》的原因、《孝经》衰败不传的原因,以及孔安国为《古文孝经》作传的原因。

3.标明经、传文的起止

与南北朝儒经义疏体相比,隋代义疏体采用了标明经、传文起止的新训释体式。如刘炫《孝经述议》在疏通《古文孝经》经文时,会逐一标示每章经文的起止,并在其下标注经文的字数,然后对每一章经文进行疏解。除《圣治章》以经文首句的前三个字作为起始外,其余各章均以首句的前四个字作为起始;除《纪孝行章》《五刑章》两章以末句最后三个字作为终止外,其余各章均以末句最后两个字作为终止。刘炫通过对每章经文起止和字数的标示,自然将全经科判为二十二章。现将刘炫标明经文起止的用例征引如下:

“仲尼间居”至“其德”124字(《开宗明义章》)

“子曰爱亲”至“赖之”53字(《天子章》)

“子曰居上”至“薄冰”76字(《诸侯章》)

“子曰非先”至“一人”94字(《卿大夫章》)

……

“子曰君子”至“忘之”49字(《事君章》)

“子曰孝子”至“终矣”142字(《丧亲章》)

另外,刘炫在《孝经述义》中以“传‘某某’至‘某某也’”的句式,逐一标示传文的起止,再进行疏解。

《父母生绩章》孔传:言父慈而教,子爱而箴,爱敬之情出于中心,乃其天性,非由笃也……民之从于厚,犹饥之求食,寒之欲衣,厚则归之,薄则去之,有由然也。

刘炫疏:传“言父”至“笃之”,传“亲爱”至“之事也”,传“绩功”至“由然也”。(《孝经述议》卷四)[2]438-439

刘炫按顺序标示出《父母生绩章》孔安国传文的起止,可以看作将此传文分为三段。从“言父”到“笃之”是第一段,是对经文“父子之道,天性”的注解,表示父慈子孝都是先天就具有的性情。从“亲爱”到“之事也”(传文作“兼事也”)是第二段,是对经文“君臣之谊”的注解,指君臣之间的道义如同父子之间的恩德。从“绩功”到“由然也”是第三段,是对经文“父母生之,绩莫大焉。君亲临之,厚莫重焉”的注解,指国君对待百姓应该如同父母对待子女。

(二)训释内容上的发展

隋代儒经义疏既解释经题、篇名,阐明章旨,解释句意,也说明凡例、特例,基本上是对南北朝儒经义疏训释内容的继承。南北朝儒经义疏释经题常常连篇累牍、注重解释经题多义性,不同的是,隋代儒经义疏解释经题含义都较为简略,很少探讨经题的多义性。另外,对经文无义例的说明是隋代儒经义疏发展的新训释内容。

1.释经题简略

刘炫在疏解《古文孝经序》时,仅对《孝经》一书的经题含义进行了词义训释,并对其得名之由做了说明。何妥在疏解《周易》时,仅对《周易》的“易”字进行了简要的训释。

“孝经”二字,此书总目。将辨其名义,故问而释之。“孝”者事亲之名,“经”者为书之号。此是事亲之书、论孝之经。《序》则探解其意。“孝者,人之高行”,言为孝是行之高者也。“经,常也”,言此书可后代常行。说高行而为常书,故以“孝经”为目。(刘炫《孝经述议》卷一)[2]338

易者,换代之名,待夺之义。(何妥《周易讲疏》)[4]7

关于《孝经》一书的经题含义,刘炫进行了三层解释。他先提出“孝”表示孝顺父母,“经”表示典范之作。接着,他疏解了孔安国对《孝经》的经题解释,指出“孝”是道德品行中的最高标准。“经”指可以成为后代人行为准则的典范之作。最后,刘炫引《尔雅·释诂》《礼记·祭统》对“孝”“经”的含义做了进一步说明,认为“孝”有事父母和养父母二义,“经”有纲纪和常行二义。何妥认为《周易》一书的“易”表示交替、替代。此取郑玄《乾凿度》“变易”之说。

2.说明行文体例

隋代义疏不仅对经文、传文征引典籍的凡例和特例进行了说明,并发展出疏解经文时对“无义例”加以说明的新训释内容。所谓“说明无义例”指对经文中没有体例的地方进行说明。

曰若稽古,帝尧曰放勋,钦明文思安安,允恭克让,光被四表,格于上下。(《尚书·尧典》)

顾彪疏:随便而言,无义例也。(《尚书疏》)[4]119

顾彪指出,“明”“文”二字的次序在《尚书》中没有固定的体例,这里先“明”后“文”,但在《舜典》“浚哲文明”文中又先“文”后“明”,此指帝尧在谋略方面有明确通达的认识,又在仪容姿态方面温文尔雅。

(三)训释方法上的发展

隋代儒家经典义疏继续采用兼采众说、征引异说、征引典籍等训释方法来注释经注,体现了通达、求真、求实的注经风格。与南北朝儒经义疏不同的是,我们未曾在隋代儒经义疏中发现采用问答体以疏解经、注的用例,另外,隋代儒经义疏只在解释传、注时采用兼采众说和征引异说的训释方法,并且只标明传文的出处,但隋代儒经义疏发展了征引典籍以解释序文的新方式。

1.征引典籍以解释序文

为了增强疏解的说服力,隋代儒经义疏在注释经、注文时往往引经据典,以更好地论证经文词义、句意,也为传、注文论证的可靠性提供了参证。我们考察发现,刘炫《孝经述议》共征引59种典籍,征引频次356次,可见其征引之广泛、引用之频繁。刘炫《春秋述义》佚文征引19种典籍,征引频次40次。顾彪《尚书疏》佚文征引11种典籍,征引频次15次。刘焯《尚书义疏》佚文征引5种典籍,征引频次5次。可见隋代儒经义疏仍以征引儒经类及儒经类注书为主,占所征引典籍的51%。但隋代儒经义疏发展了征引典籍以解释序文的新方式,如刘炫在疏解序文时征引典籍以解释词义和句意,并说明事物的形制。

后鲁恭王使人坏夫子讲堂,于壁中石函得《古文孝经》二十二章,载在竹牒。其长尺有二寸,字科斗形。(孔安国《古文孝经序》)

刘炫疏:《说文》云“简,牒也”,“牒,札也”。“载在竹牒”,谓以竹简写之也。“长尺有二寸”者,郑玄《论语序》云:“六经之策,皆长二尺四寸,《孝经》以谦半之。”盖夫子自谦,不敢同于《六经》,后人写者,长短恒如其旧故也。(《孝经述议》卷一)[2]349-350

刘炫引《说文》训释了孔安国序文中“牒”的词义,指出“牒”是古代用来书写的竹片。“载在竹牒”指将《古文孝经》写在竹简上。接着刘炫引郑玄《论语序》对孝经书写在一尺二寸“牒”上的原因进行了解释,郑玄认为《诗》《书》等六部儒家经典都书写在长二尺四寸的竹简上,《孝经》不敢与六经同列而言,就书写在长一尺二寸的竹简上。

2.仅标明传文出处

与南北朝儒经义疏体相比,刘炫在《孝经述议》中仅对传文的出处进行标示,主要采用“皆……文”“……文/辞/之文”的格式,标明传文出自《左传》《论语》《易经》《尔雅》《尚书》《国语》《礼记》等经文。

高而不危,所以长守贵也;满而不溢,所以长守富也。(《孝经·诸侯章第三》)

孔安国传:先王疾骄,天道毁盈。

刘炫疏:“天道毁盈”,《易·谦卦·彖》也。(《孝经述议》卷二)[2]388

刘炫直接标明孔传“天道毁盈”一句出自《易·谦卦·彖》,原句作“天道亏盈而益谦”,以此论证国君居处高位却谦逊节约,这样就可以长期守住财富。

则天之明,因地之利,以顺天下。(《孝经·三才章》)

孔安国传:夫覆而无外者天也,其德无不在焉。载而无弃者地也,其物莫不殖焉。是以圣人法之,以覆载万民,万民得职,而莫不乐用。故天地不为一物枉其时,日月不为一物晦其明,明王不为一人枉其法。法天合德,象地无亲,取日月之无私,则兆民赖其福也。

刘炫:此《传》盖是《管子》之文,改其十余字耳。(《孝经述议》卷三)[2]416

刘炫指出孔传文采自《管子·版法》,认为国君要像天地包容万物一样包容百姓,要利用自然规律和孝道教化百姓,使百姓获得最大的收益。

二、儒经义疏体在隋代发展的成因

义疏体发展到隋代,在训释体式、内容和方法上都发展了一些新的特征,这些新特征的发展成因值得我们进一步探究。

(一)六朝佛经注疏的影响

隋代儒经义疏体科判序文的训释体式及征引典籍以解释序文的训释方法应该是受了六朝佛经注疏的影响。对序文章段进行科分的方式,早在六朝时期的佛经义疏中就已经出现。

序中二者,第一,从“如是我闻”讫“退坐一面”,铭为通序,正明众经通有,称通序也。第二,从“尔时世尊四众围绕”尽品,铭为别序,正言众经各异、部部不同也。(《法华经义记》卷一,T33/575a)1

通序五者:第一、如是;第二、我闻;第三、一时;第四、出说经住处;第五、从“与大比丘众”讫“退坐一面”,列同闻众也。别序五者:第一、众集序;第二、瑞相序;第三、疑念序;第四、发问序;第五、答问序也。从“尔时世尊四众围绕”讫“供养恭敬尊重赞叹”,是第一,铭为众集序也。从“为诸菩萨说大乘经”讫“以佛舍利起七宝塔”,是第二,铭为瑞相序也。从“尔时弥勒菩萨作是念”下讫“今当问谁”,是第三,铭为疑念序也。从“尔时弥勒菩萨欲自决疑”竟四言偈,是第四,铭为发问序也。从“是时文殊师利语弥勒菩萨”尽品,是第五,铭为答问序也。(《法华经义记》卷一,T33/575b)

法云采用“从……讫/尽……”的句式表示序文的起止,将《妙法莲华经》〈序品〉先科分为通序和别序两段。接着将通序、别序分别科分为五重:通序中“如是”总举一部经为“我闻”作诠叙,“我闻”表明阿难述而不作,“一时”表明阿难佛语可传之意不虚,“佛住王舍城、耆阇崛山中”表明说经之处,从“与大比丘众”到“退坐一面”表明出同闻众,证成一时。别序中用“从……讫/尽……”标明五重的起止,将别序分为众集、瑞相、疑念、发问、答问五序。

可见,南北朝佛经义疏在对序文进行科判时,不仅标明序文的起止,而且概括每段序文的段意,从形式标记和方式上对隋代儒经义疏都产生了影响。因此,刘炫在对《孝经述义序》进行科判时,都先采用形式标记标示序文的起止,然后概括每段序文的段意。与南北朝佛经义疏略有不同的是,隋代儒经义疏在概括每段序文的段意时,常常使用“言”作为标示。

另外,征引典籍以解释序文的训释方法在南北朝佛经义疏中也已经得到运用,如:

其名曰:陈若憍陈如,摩诃迦叶……富楼那,弥多罗尼子,须菩提,阿难,罗睺罗,如是众所知识、大阿罗汉等。(《妙法莲华经·序品》)

法云疏:富楼那者,姓弥多罗尼子者,此翻为满愿子也。是故《无量寿》言“尊者满愿子”,即其人也。须菩提者,译为善吉,明其人有德,常以吉事利人。(《法华经义记》卷一,T33/579b)

法云将“富楼那”译作“满愿子”,并引曹魏康僧铠译《佛说无量寿经》中“尊者满愿子”为证,说明“满愿子”即“富楼那”。法云认为“须菩提”译作“善吉”,表明须菩提为人和善,常使别人获得福报。

(二)中国传统注释体的影响

隋代儒经义疏体对经文无义例的说明是受了中国传统注释体的影响,具体来说是受了晋代集解体的影响。早在晋代集解体序文中,杜预已经明确指出对于《春秋左传》中无须阐明义理的事例可以不加说明,晋杜预《〈春秋经传集解〉序》:“其经无义例,因行事而言,则传直言其归趣而已。”[5]18杜预在注解《春秋左传》时,也会对经文无义例的情况进行说明。如:

九月,及宋人盟于宿,始通也。(《左传·隐公元年》)

杜预注:经无义例,故传直言其归宿而已。他皆仿此。

秋,九月,郑伯突入于栎。(《春秋·桓公十五年》)

杜预注:栎,郑别都也,今河南阳翟县。未得国,直书入,无义例也。

按照《春秋》义例,史官必须记载国家发生的大事。史官在记载“无得失”的国事时可以不加褒贬之意,只需记载事情即可。经文言九月鲁国与宋国在宿地结盟,这件事非褒贬之例,所以传文只记载了两国开始往来交好,并未对结盟的事情进行评价。杜预认为这种非褒贬之例的例子在《春秋》中常见,没有特别的义例。又《春秋经》记载了桓公十五年秋天的九月,郑厉公突然进入栎邑。杜预指出这里郑厉公因为刚失去君位,所以《春秋》经文只记载其进入栎邑,并没有褒贬之义。

另外,检索2014年版CEBTA电子佛典,我们未能在佛经注疏中发现用来说明经文无义例的用例。据此,我们推论隋代儒经义疏体对经文无义例的说明是受晋代杜预说明《春秋左传》行文体例的影响。

三、结语

综上所述,儒经义疏体发展到隋代,在训释体式、内容和方法上大体上承袭了南北朝儒经义疏体,但也有所发展。从注解体例的发展演变程度来看,隋代儒经义疏体变化较小,但发展了一些新的训释特征,如科判序文章段,说明经文无义例,标明经文、传文的起止,征引典籍以疏解序文等。这些新训释特征的形成不仅受了南北朝佛经注疏的影响,还受了中国传统注释体例的影响。

参考文献

[1] 程苏东.京都大学所藏刘炫《孝经述议》残卷考论[J].中华文史论丛,2013(4):36-50.

[2]林秀一.孝经述议复原研究[M].乔秀岩,叶纯芳,顾迁,编译.武汉:崇文书局,2016.

[3] 乔秀岩.义疏学衰亡史论[M].台北:万卷楼图书股份有限公司,2013.

[4] 阮元校,勘.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980.

[5] 李学勤.春秋左传正义[M].北京:北京大学出版社,1999.

注释

1本文所引佛经文献引自“CBETA电子佛典2014”。T表示出自《大正新修大藏经》,“T”后数字表示册数,“/”后数字表示页码,a、b、c分别表示页面上栏、中栏和下栏。如T33/575a表示此段文字引自《新修大藏经》第33册,第575页上栏。