摘 要: 2021年1月1日起,《民法典》正式施行。其中,《民法典》在“医疗损害责任”的条文中对医疗机构医疗风险告知义务的规定进行了相应调整,这也对医疗机构及其医务人员提出新的要求。文章通过对《民法典》与《侵权责任法》相关条文的对比,指出医疗风险告知规定的变化,并针对目前存在的普遍问题,提出加强法律培训、强化医患沟通实效、完善医疗文书及探索第三方见证制度等应对措施,加强医疗风险告知的充分性和规范性,保证医患双方合法权益,减少医疗纠纷。

关键词 : 民法典;医疗损害赔偿责任;医疗风险告知;

Abstract: Since January 1, 2021, the Civil Code of China has been put into effect. In the article about “medical damage liability”, the article on medical institutions′ obligation of informing medical risks was amended accordingly, which puts new requirements on medical institutions and their medical staff. This paper pointed out the changes of medical risk informing regulations by comparing the relevant provisions of the Civil Code and the Tort Law. In order to ensure the legitimate rights and interests of both doctors and patients and reduce medical disputes, it was suggested to strengthen legal training, enhance communication between doctors and patients, improve the completion of medical documents and make a trial on the third-party witness system, strengthening the adequacy and standardization of medical risk informing.

Keyword: The Civil Code; Medical damage liability; Medical risk informing;

2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式施行。该法第七编中“医疗损害责任”一章,规定了医疗机构及其医务人员在诊疗工作中因过错导致医疗损害所应承担的相应责任。通过对《民法典》与原《侵权责任法》比较,可以看出在“医疗损害责任”方面,《民法典》基本对《侵权责任法》的内容全盘继受,立法模式上也基本沿袭了《侵权责任法》,但仍有一定程度的变化,特别是对医务人员在诊疗活动中的医疗风险告知方面,进行了相应的调整和修改,值得关注。

1、 关于医疗风险告知的规定及变化

《民法典》第一千二百一十九条是对医务人员告知义务以及未尽告知义务造成患者损害的规定,分为三种情形[1]:①一般病情的一般告知;②实施手术、特殊检查等医疗措施时,征得患者明确同意的特殊告知;③强调告知的主体患者优先原则,在不能或者不宜向患者说明的情况下,告知主体变更为患者的近亲属。同时规定了违反告知义务造成患者损害,医疗机构应当承担赔偿责任的医疗伦理损害责任规则。

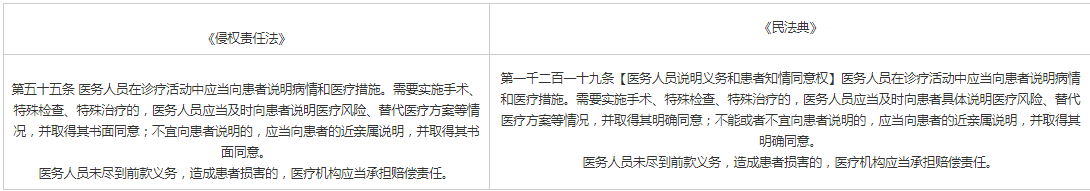

表1 《侵权责任法》与《民法典》关于医务人员告知义务的条文比较

与原《侵权责任法》相比,《民法典》就告知义务做如下变化[2]:

①医务人员在向患者说明医疗风险等情况时,增加了“具体”二字,以法律规定的形式明确了医务人员应当向患者履行有效告知的义务。这一规定要求医务人员在向患者及其家属履行告知义务时,应重点加强对医疗风险、替代性诊疗方案等情况的告知,并使患者达到清晰理解、确定不疑的程度,体现出为解决告知流于形式引发医疗纠纷的立法意图[3]。②将“书面同意”修改为“明确同意”,以法律规定的形式扩大了医务人员在告知方式上的形式要求[4],不再拘泥于书面形式,给予医患双方更多的沟通选择及确认方式,使得操作上更加简洁、便利、明确,彰显了我国法律制度的一大进步。③将“不宜”告知修改为“不能或者不宜”告知,明确了医疗告知的主体首先为患者,增加了告知对象变更的适用条件,在“不宜向患者说明”的条件中增加了“不能”[5],考虑到了除“保护性医疗措施”外还存在客观上不具有同意能力的主体,如精神病人、昏迷、术中无意识患者等当时不具有行为能力的人,体现了立法的全面性与严谨性。

2 、医疗告知活动中存在的普遍问题

本文从工作实际出发,结合典型医疗案例,就医疗告知不当行为进行初步分析。

2.1 、忽略对患者本人的告知

2.1.1、 案例

患者李某,男,57岁。2017年1月18日因食管癌收入消化科病房,请胸外科会诊建议行胸部强化CT检查后进一步评估手术指征。1月19日开具胸部强化CT医嘱,但因检查时无家属签字,院方未予患者实施检查。患者于1月22日出院。2月9日患者于外院进行了相关检查,后实施放化疗联合治疗,病情稳定。患者认为医方拖延检查造成失去手术时机。该案经医疗损害鉴定,专家组认为,医方由于患者无家属签字而未进行胸CT检查,该行为存在医疗缺陷。法院综合案情酌情支持部分赔偿请求。

2.1.2 、分析

上述案例,虽医疗行为未对患者造成实质性损害,但反映出医务人员对于告知对象患者优先这一法律原则的概念模糊[6]。现实医疗活动中医务人员通常要求患者统一签署住院患者授权委托书,将患者的知情同意及选择权完全转移给家属,并形成了家属签字优先的错误概念。榆林产妇坠楼事件系更为极端的典型案例。产妇马某因临产疼痛难忍要求医院给予剖宫产,但医院以患者已将选择权授权于其丈夫,应当以丈夫选择的顺产的意见为准,拒绝产妇本人要求,导致产妇坠楼自杀。而此次《民法典》再次确立了知情同意患者优先原则这一法律制度,这就要求医务人员在今后的医疗活动中,对于有完全行为能力的患者且在不属于需要实施保护性医疗措施的情形下,应履行向患者本人进行有效告知的法定义务,否则将承担未尽告知义务的不利后果。

2.2 、忽略重大手术并发症的有效告知

2.2.1 、案例

患者杜某,男,68岁。2017年8月4日因腰椎间盘突出症行椎后路L3~S1椎板减压间盘切除内固定植骨融合术。术后发生急性脑梗死,转入ICU治疗后自动出院。出院17个月后因脑出血死亡。患者家属认为术前医生告知各项检查均合格,术后发生脑梗死与手术操作不当有直接关系;医方认为术后脑梗死为手术并发症,且术前手术志愿书有关于脑梗风险的告知内容,家属签字确认并同意手术。案件经医疗损害鉴定,专家分析认为:患者术后出现急性脑梗死,与患者存在全身系统性动脉硬化和血小板增多有一定相关性,加之手术本身也会带来一定的应激反应,故患者术后发生急性脑梗死系自身基础条件及手术等综合因素所致。医方存在对病情告知不充分的缺陷,但患者术后发生急性脑梗死与医方诊疗行为无关,与患者死亡无因果关系。

2.2.2 、分析

上述案例,虽然在手术志愿书中有“围手术期可能出现重要脏器栓塞……如脑栓死……”等书面告知内容,但知情同意书采用的格式化条款,显然没有提起患者家属对于围手术期重大并发症发生风险的高度重视。医方就术前检查的血小板异常情况,也没有向患者及家属充分说明病情及可能由此带来的手术并发症,导致患者家属在一定程度上对病情及手术效果作出了不同的认识和预期[7]。当患者发生不良后果时,虽然术前签署的知情同意书满足法律的形式要求,但由于告知内容未达到患者及家属充分理解的程度,导致医患沟通无效,从而引发医疗纠纷。

2.3 、忽略高危风险因素的有效告知

2.3.1、 案例

患者宋某,男,31岁。2017年12月29日因肛周脓肿行手术治疗。术前常规检查发现高血糖状态。术后3天患者出院。出院后第12天,患者因血糖酮症酸中毒入ICU病房抢救治疗。患者认为医方对术前检查结果未予重视且未对本人进行告知,导致患者本人在不了解自身情况下选择手术,增加手术风险并致使术后诱发酮症酸中毒及高渗性昏迷等严重后果。本案经医疗损害鉴定,专家一致认为,医方在外科治疗时未对病人高血糖状态履行充分告知义务,与患者出院后血糖控制不佳而再次入院治疗有一定因果关系,其原因力为轻微原因。

2.3.2 、分析

上述案例,由于患者疾病及手术风险不大,医生忽略了对术前检查异常指标的及时告知[8]。由于临床工作繁重,外科医生往往将更多精力关注在手术预后,而忽略内科检查指标异常的情况,加之小手术住院日周转较快,未能及时履行有效的风险提示。

2.4 、忽略替代性诊疗方案的告知

2.4.1 、案例

患者周某,男,50岁。因行胃镜检查发现胃间质瘤于2013年10月入院,全麻下行腹腔镜下胃间质瘤切除术。同年12月,因术后发生吻合口狭窄再次入院行吻合口扩张术。之后,患者仍因吻合口狭窄多次入住多家医院治疗。患者认为发生吻合口狭窄属于医疗责任并提起诉讼。该案经医疗损害鉴定,专家认为,手术后食道-胃吻合口狭窄属于手术并发症,不能完全避免,但手术前医患沟通存在缺陷,医生未向患者告知手术外的替代治疗方案。鉴定结论为医方存在告知不足的缺陷,但与患者目前后果不存在因果关系。

2.4.2、 分析

上述案例,由于医生只向患者交代了拟实施手术方案,未向患者明确告知其他替代诊疗方案及其利弊,使患者未能全面理解自身病情及相关治疗措施,丧失了对自身疾病诊疗方案的选择权,从而导致患者对手术效果期待值过高,不能理解并发症这一医疗风险,从而发生纠纷。

3 、《民法典》实施后医疗机构的应对策略

在当前存在医患关系紧张、缺乏相互信任的形势下,告知不当是极易引发医疗纠纷的一个关键性问题。《民法典》第一千二百一十九条对告知的主体、范围及方式进行了概括性的规定,医疗机构及其医务人员应持审慎态度,提高对告知的重要性的认识,提高告知技巧,使告知内容及程度达到法律规定的有效要求,提出如下建议:

3.1、 强化法律培训,依法履行告知义务

《民法典》的出台,再次强调了医务人员向患者履行告知的行为已从一项职业规范上升为一项法定义务[9]。从立法角度,患者有效行使同意权的前提和基础,是对自身疾病等相关信息的充分知情和理解,因此告知义务设立的本身在于保护患者的知情同意权。由于医疗行为在治疗上具有一定的侵袭性,且治疗效果上具有一定的不确定性,患者接受医疗服务同时,自身也要承担一定的医疗风险。法律赋予患者及其家属的知情选择权,是阻却侵袭性医疗行为违法性的法定事由[6]。通过对医务人员进行法律法规的培训,使医务人员对告知义务的重要性进行再认识,使其理解依法履行告知义务,不仅是诉讼中的程序性证据,更是医疗损害鉴定中的重要依据。从实操层面,要求告知对象上本着“向患者告知为基础,向家属告知为补充”的原则[10],告知内容上虽尚未有统一标准,应至少包含疾病的基本信息,拟采取的医疗措施、可能的预后效果、医疗风险、替代性诊疗方案、医疗费用以及拒绝诊疗可能造成的影响等。

3.2 、强化医患有效沟通,保证告知内容实效

医务人员适当履行告知义务是患者或其家属知情同意的前提和基础,因此,仅仅依赖签订模板式的知情同意书,并不构成医疗机构对告知义务的完全免责[11],只有通过充分有效的医患沟通,达到患者充分理解并作出自主判断和合理选择的程度,才能从根本上避免医患信息不对称引发医疗纠纷。书面格式化条款的告知书仅适用于普通患者的一般告知,对于特殊病情的患者,还应该在模板告知的基础上,结合患者的特异体质及特殊诊疗方案,用常态化语言进行详细的个性化告知,使患者和家属充分了解病情,知晓诊疗方案的利与弊,综合分析后作出对自身最为有利的选择。依据《民法典》规定,可以通过录音、录像、微信等多种信息化手段对告知的过程及内容进行固定,一方面是医务人员履行告知义务的具体表现,另一方面也可以引起患方对告知内容的高度重视,达到维护医患双方合法权益的双重目的。

3.3、完善医疗文书,提高证明效力

虽然《民法典》允许医疗机构采取更多的形式进行告知方式,但是书面告知仍将在长期范围内作为医疗机构及其医务人员向患者及家属履行告知义务的主要形式。这就要求医务人员不仅在口头沟通层面使患者达到明晰的程度,更要将告知的内容及患方意见全面地反映在病历书写中,充分保证尊重患者的知情选择权。2010年原卫生部医政司推荐使用《医疗知情同意书汇编》,供医疗机构参考使用。该汇编对常见疾病诊疗知情同意文本进行了规范,值得借鉴。在此基础上可以根据专科特点进行更新和完善,达到一般公众可以认知的水平,体现告知的有效性、合法化及个性化,同时在医疗诉讼中,病历书写质量也是保护医务人员合法权益的重要书证[12]。

3.4、探索第三方见证制度,与其他告知形式形成双保险[12]

为加强医患沟通,保证医疗告知的有效性,各医院已经开始探索对重大、疑难或复杂的病例,在书面告知的同时,通过其他方式如医务公开、律师见证[13]、公证等进行补充。当遇到疑难复杂病例或高风险择期手术,或者患者对治疗效果预期过高等情况时,医生通过向医院递交相关申请,请医务处管理人员、律师或公证处人员共同参与医疗告知活动,见证谈话内容,以达到医患双方共同分担风险的目的[14]。上述告知在预防医疗纠纷方面起到了积极的作用,一方面强化了医患共担医疗风险的意识,另一方面也成为督促医疗机构严格按照诊疗规范进行诊疗的有效手段,同时也在一定程度上对医患双方提供了有效的法律保障。近年来,随着信息化手段的不断提高,以互联网为基础的云公证更是作为一种新兴的公证方式,可以尝试探索应用到医疗告知领域。(1)公证书的证明效力优于一般证据,其在医疗机构举证过程中,为告知的有效性和充分性提供可靠保障。(2)利用信息化云平台,便于医疗机构根据工作需要,可以满足实时操作、上传、保存等需求,节省了人力成本[15]。

4、结语

《民法典》的出台,在医疗领域对医疗机构医疗风险告知方面更新了既往规定,也为告知形式的多样性提供法律保障。这就要求医疗机构及其医务人员恪守法律底线,妥善履行告知义务[16],充分保障患者的知情同意权,从而维护医患双方合法权益,降低医疗机构风险,减少医疗纠纷。

参考文献

[1]杨立新.中华人民共和国民法典条文要义[M] .北京中国法制出版社, 2020:893-894。

[2]王蒲生.《民法典》视域下患者知情同意权的规则阐释与合同进路[J] .求索, 2021(3):144-150

[3]满洪杰.风险社会视角下医疗损害责任立法之反思兼评《民法典侵权责任编(草案)》的相关规定[J] .山东大学学报, 2019(4):146-156 .

[4]王彪.结合两起医疗纠纷案例探讨医疗风险告知[J] .现代医院, 2020,20(1):25-27.

[5]石晓寒.论我国患者知情同意领域中的保护性医疗措施[J] .法制与社会, 2021(3):121-122 .

[6]臧颖,任晓波,陈颖.医疗告知不全引发医疗纠纷的类型和针对性解决策略[J] .医学与法学, 2020,12(5):32-37.

[7]李欣慧,李明,王晶.医方视角下医疗纠纷的潜在因素分析:基于北京市某三甲医院123例预警案例的回顾[J] .医学与社会, 2021,34(4)-72-77。

[8]虎凯,田侃、《民法典》对医疗机构医患沟通工作的影响分析[J] .中国卫生法制, 2021,29(2):12-16

[9]陈兵,吴娅利,刘国祥.履行医疗告知义务中存在的缺陷及对策[J] .解放军医院管理杂志, 2018,25(5):420-422。

[10]白家琪,张红宇,李作兵,等.保障患者安全纠纷案例的启示[J].中国卫生质量管理, 2019,26(4):82-84 .

[1]陆锦冒,韦华,谢莹。医疗知情同意书的医疗告知现状分析[J] .管理观察, 2018(3):144-145。

[12]卫立群.医疗纠纷档案管理的现状及改进措施[] .现代医院, 2010, 10(10):153-154.

[13]陈政,彭华.律师见证下知情告知对预防医疗纠纷的作用分析[J].中国医院, 2019,23(4):65-66.

[14]马文文,顾家栋.基于认知调查的医疗知情同意制度民意基础研究[J] .南京医科大学学报(社会科学版),2019(3)-197-201 .

[15]高静,夏宇曦,周利平,等.医疗纠纷诉讼视角下某三甲医院医患沟通问题及解决对策研究[] .中国医学伦理学, 2020,33(10):1216-1220。

[16]白松.医疗机构如何适当履行告知义务[] .中国卫生人才, 2020(1);38-41.