尽管海内外目前均有一些学者否认中国古代逻辑的存在①,但为数众多的相关专着、辞书、教材、论文等已经足以表明 “中国古代有逻辑”是一个为学术界广泛接受的思想史事实。不过,即便承认中国古代有逻辑,这种逻辑在直观上也与西方逻辑有着明显的不同②。于是随之而来的一个问题便是: 我们究竟该如何准确把握中国古代逻辑相异于西方逻辑的特殊性? 在本文中,笔者将首先简要评述几种理解中国古代逻辑特殊性的主要进路及其问题; 进而着重考察从主导推理类型的不同来证成中国古代逻辑特殊性面临的主要困难,并在此基础上提出证成中国古代逻辑特殊性需要解决的三个问题; 最后通过对 “三物”论说的重新诠释把中国古代逻辑的特殊性归结为对推理之担保机制的独特理解。

一、几种主要的进路及其问题

特殊性或者说特点,既包括优点也包括缺点,二者往往联系在一起。在本文中,笔者将主要从事实认知的层面来描述中国古代逻辑与西方逻辑的不同,暂不从价值评判的层面上来分析这些不同对于逻辑发展的利弊。总起来看,在如何把握中国古代逻辑特殊性的问题上,学者们迄今大致采取了三种虽相互联系但又彼此各有侧重的研究进路。

第一种进路主要强调中国古代逻辑不重视对推理之形式特征的刻画,其代表人物有胡适和詹剑峰。按胡适之见,就墨家名学 ( 逻辑) 来说:法式的 ( Formal) 一方面,自然远不如印度的因明和欧洲的逻辑……。墨家的名学虽然不重法式,却能把推论的一切根本观念,……都说得很明白透切。有学理的基本,却没有法式的累赘,这是第一长处。印度希腊的名学多偏重演绎,墨家的名学却能把演绎归纳一样看重……。这是第二长处。①这里,胡适对墨家逻辑特殊性的事实认知与价值评判是纠缠在一起的。就前者而言,墨家逻辑的特殊之处实际有二: 一是不重视对推理形式的刻画; 二是将演绎与归纳的地位等而视之。不过,胡适并没有讨论在 “学理的基本”方面,墨家逻辑是与西方逻辑一致的呢,还是有其特殊的理解②?

第二种进路的特点是把中国古代逻辑的特殊性跟语言表达的民族形式相关联,其代表人物有沈有鼎和汪奠基。沈氏认为:人类思维的逻辑规律和逻辑形式是没有民族性也没有阶级性的。但作为思维的直接现实的有声语言则虽没有阶级性,却是有民族性的。中国语言的特性就制约着人类共同具有的思维规律和形式在中国语言中所取得的表现方式的特质,这又不可避免地影响到逻辑学在中国的发展,使其在表达方面具有一定的民族形式。

③思维的规律和形式没有民族性与阶级性,相应地,研究这些规律与形式的逻辑也没有民族性与阶级性,因而是普遍的。就此而言,那种认为 “中国没有逻辑学,或者说中国人的思维遵循着一种从人类学术康庄大道游离出来的特殊逻辑”的观点无疑是错误的④。不过,思维总是通过语言表达出来,而语言总有其民族性,因此思维的规律与形式在不同的民族语言中总有其不同的表现形式。以此为前提,中国古代逻辑又有其跟语言之民族性相关的特殊性⑤。

第三种进路在整合前两种进路的基础上,侧重于从具体思维方法或主导推理类型的不同来理解中国古代逻辑的特殊性,代表人物有刘培育和崔清田。在刘氏看来,相较于西方逻辑和印度因明,“先秦逻辑则以名辩为中心……把中国古代逻辑称为名辩学比叫名学或辩学更合理、更恰当些。”就三种逻辑的关系看,他认为:思维的逻辑规律是全人类的。作为反映思维逻辑规律的三种不同逻辑体系,它们在本质上也应该是一致的。……三者的差别多半表现在具体思维方法和语言表达形态上,这是和一定的民族传统,一定的历史条件相联系的。

⑥这就是说,三种逻辑在理论内容上是一致的,具有普遍性的品格; 但就具体思维方法和语言表达形态来说,又各自具有与民族传统和历史条件相关的特殊性。如果说中国古代逻辑在语言表达形态上的特殊性已经为第二种进路所揭示,那么把对特殊性的理解扩展到对具体思维方法的不同则是第三种进路的首创。

崔清田对逻辑的共同性 ( 普遍性) 与特殊性的论述堪称自 20 世纪 90 年代以来最为自觉与全面的研究①。按崔氏之见,逻辑的共同性主要包含三方面的内容: 第一,不同社会和文化背景下,人们运用的推理均有共同的组成、共同的特征、共同的基本类型和共同的原则。第二,这些共同方面构成了不同逻辑理论或思想的共同基本内容。第三,逻辑学总结的正确的推理形式和规律,可以被不同地域、民族、国家以及不同阶级的人们使用。逻辑的特殊性,主要指主导的推理类型不同、推理的表现方式不同、逻辑的水平及演化历程不同,等等②。就中国古代逻辑的特殊性这一论题来说,联系崔氏的其他论文③,他的理解不仅全面整合了胡、詹、沈、汪等人的观点,而且把刘培育提出的 “具体思维方法的不同”进一步明确为 “主导的推理类型不同”。

尽管学者们对中国古代逻辑特殊性的具体论述已经取得颇为丰硕的成果,但在笔者看来,跟上述研究进路相关的一些根本性问题似乎并未引起学界的足够重视。例如,立足于逻辑的普遍性或共同性,中国古代逻辑在所谓 “学理的基本”层面上是和西方逻辑一致的,这似乎是一个不证自明的结论,但事实果真如此吗? 又如,在以自然语言为主要工作语言的逻辑发展阶段上,语言的民族性是一个相当平常而自然的因素; 如果说不同逻辑在 “学理的基本”上果真一致,这是否意味着跟语言的民族性相关的逻辑特殊性其实是不足道的 ( trivial) 呢?

二、从主导推理类型的不同来证成中国古代逻辑的特殊性及其困难

值得注意的是,自 20 世纪 90 年代以来,第三种进路逐渐流行起来,越来越多的学者开始自觉地尝试从主导推理类型的不同来证成中国古代逻辑的特殊性④。

就笔者的认知,崔清田是明确提出 “主导的推理类型不同”这一表述的第一人,但具体的研究其实在理论自觉以前就早已存在。例如,张东荪在1946 年就认为: “西方传统逻辑的中心是三段论法,……中国人虽不用三段论式,却并不是没有另外的方式。中国人所用的方式大概在西方可名之曰 ‘比附式’( analogical reasoning) 。”⑤不过,相异于张氏把中国古代主导的推理类型归结为类比推理,1990 年代以来颇为流行的一种观点认为,中国古代逻辑之所以区别于西方逻辑在很大程度上是因为它以推类为主导的推理类型。

“推类”一词首见于 《墨辩·经下》: “推类之难,说在之大小。”意思是说,推类并非易事,因为类的范围有大有小。中国古代的推类理论散见于从先秦至近代以前的古代典籍,相对集中的论述则见诸 《墨辩》、《荀子》、《吕氏春秋》、《淮南子》等着作⑥。令人遗憾的是,中国古代思想家只是径自使用 “推类”一词,并未对其含义加以明确界说。例如:辨异而无过,推类而不悖,听则合文,辨则尽故。( 《荀子·正名》)类固不必,可推知也⑦? ( 《吕氏春秋·别类》)物固有似然而似不然者。……类不可必推。( 《淮南子·说山训》)凡圣人见祸福也,亦揆端推类,原始见终……。( 《论衡·实知》)由此造成近现代学者在如何把握推类之逻辑本质、如何勘定推类理论的学术价值诸问题上众说纷纭,莫衷一是。

早在 1984 年,刘培育就已注意到: “中国古代逻辑讨论 ‘类推’或 ‘推类’者很多。 ‘类推’或 ‘推类’是一种内容相当宽泛的推理论证形式,并不就等于类比推理。”①其后他又在1992 年提出: “古代名辩学的推理是在类的基础上进行的,所以又称为推类。”②这里有两点值得注意: 其一,刘氏明确否认推类 ( 或类推) 等于类比推理; 其二,他尚未把推类视作中国古代逻辑或名辩学的主导推理类型③。1997 年,他援引沈有鼎的相关论述并进行了发挥,认为 “类推 ( 或推类) 是中华民族最为常用的一种推理形式,这也是中国古代名辩学不同于西方逻辑与印度因明的最根本特征。”④很明显,刘氏在此已是用推类之为主导推理类型来说明中国古代名辩学的特殊性。

依笔者之见,刘培育对推类之地位的理解,以及用推类证成中国古代逻辑特殊性的做法,均面临着一些颇为棘手的问题。例如,推类之为 “最为常用的一种推理形式”究竟如何证成? 在推类之外,中国古代还研究过哪些不常用的推理形式? 又如,推类之为 “一种推理形式”与推类之为 “名辩学的推理”这两种表述之间是否存在某种不一致? 更为重要的是,着眼于 “学理的基本”,中国古代对推类 ( 不等于类比推理) 的研究究竟在什么意义上不同于西方逻辑、印度因明对推理的研究?

同样是用推类来证成中国古代逻辑的特殊性,刘培育明确反对把推类等同于类比推理,崔清田则特别强调推类的类比推理性质:逻辑有共同性,也有特殊性。主导的推理类型不同是希腊逻辑、印度因明、中国逻辑三者彼此有别的重要方面。……推类是中国逻辑的主导推理类型。推类是以类同为依据的推理,有类比推理的逻辑性质,有重内容、轻形式的特征⑤。

在崔氏的基础上,黄朝阳更进一步,明确宣称 “中国古代的推类是并且只能是类比”:作为中国古代逻辑的主导推理类型,推类……区别于古希腊亚里士多德的三段论、麦加拉—斯多葛学派的含有复合命题的推理,也不同于培根倡导的归纳推理,因而具有鲜明的特色。……中国古代的推类是并且只能是类比。

⑥按笔者的理解,崔、黄两人的上述论说面临着跟刘培育类似的理论困难。例如,推类之为中国古代逻辑的主导推理类型究竟如何证成? 中国古代逻辑的次要推理类型又是什么? 又如,把推类的逻辑本质归结为类比推理是否合理? 再如,即便推类就是类比推理,那么从 “学理的基本”层面上看,中国古代逻辑对推类的研究又在什么意义上相异于西方逻辑对类比推理的研究,以至于借助推类理论能够证成中国古代逻辑的特殊性?

虽然前文已经指出,刘培育、崔清田、黄朝阳等人在援引推类之为主导推理类型来证成中国古代逻辑特殊性方面还存在不少理论上的困难,笔者以为,联系中国古代推类理论来把握中国古代逻辑的特殊性仍然不失为一条富于理论潜力的研究进路。不过,为了使相关的研究在更为扎实的基础上得以展开,为了使这种研究能够取得更为可靠的成果,我们必须进一步研究下面三个问题:第一,推类的逻辑本质究竟该如何理解才更为合理?第二,着眼于 “学理的基本”,如何诠释中国古代的推类理论才更为可取?第三,借助推类理论,如何才能证成中国古代逻辑相异于西方逻辑的特殊性?

三、推类理论: 对推理担保机制的一般性说明

推类的逻辑本质该如何理解,问的是推类的前提与结论之间究竟是何种推理关系。在 《推类等于类比推理吗?》①一文中,笔者以崔清田、黄朝阳的论证为例,对 “推类等于类比推理”这一流行的说法提出了质疑。从伍非百、汪奠基、沈有鼎、刘培育、孙中原等人对推类之逻辑本质的诠释出发,笔者对中国古代的推类实例进行了具体考察,初步阐明了作为推类依据的类同原则——— “同类相推”、“异类不推”———的工作机制,从经验层面上进一步确认了类同原则对于所有类型的推理所具有的普遍规范意义,最终证成了推类与类比推理并不等同。

简言之,类同原则在推类过程中是以这样一种方式起作用的: 引导推理者对具有类同关系的对象进行推断,或者诉诸同类之理,或者贯通其类,或者援引同类之例。其中,诉诸同类之理主要与从一般到个别的演绎相关联,贯通其类更多地和从个别到一般的归纳相联系,而援引同类之例则关联着从个别到个别的类比。由于推类在类同原则的制约下可以具体化为演绎、归纳、类比等形式各异的推理类型,故其逻辑本质不可归于任何单一的推理类型,因此我们不应继续在特定推理类型的意义上来使用 “推类”一词,例如 “推类是中国古代逻辑的主导推理类型”。毋宁说,“推类”就是中国古代思想家对推理本身的称呼。

以此为前提,推类理论的实质就不再是中国古代的类比推理理论,而应是中国古代对于推理的一般性说明。于是,问题的进一步追问就是: 我们究竟该如何诠释推类理论才能配得上是对推理的一般性说明? 在笔者看来,回答就存在于 《墨辩·大取》关于故、理、类的 “三物”论说之中:三物必具,然后辞足以生。②夫辞以故生,以理长,以类行者也。③立辞而不明于其所生,妄也。④今人非道无所行,唯有强股肱,而不明于道,其困也,可立而待也。夫辞以类行者也,立辞而不明于其类,则必困矣。

事实上,无论是在推类之逻辑本质的问题上持何种立场,主张以推类证成中国古代逻辑特殊性的学者多把 “三物”论说看作是推类理论的核心内容之一。如刘培育提出,“三物”论说实质上表述了运用推类以确立论题时必须遵循的三个基本原则; 刘明明主张将其视作由墨家最先提出的推类之逻辑法则; 崔清田亦认为 “三物”论说揭示了立辞和推类的依据⑤。

长期以来,对 “三物”论说之理论实质的诠释都是中国古代逻辑研究的一项重要议题,并大致形成了三种不同的理解: 其一,提出了相当于三段论推理形式的 “三物论式”。张纯一就认为: “墨子立论,其要诀惟在故理类三物而已。……拟以希腊三段,故即大前提,理即小前提,类即结合之断案也。”⑥其二,阐明了逻辑学的基本原理或逻辑思维形式的基本范畴。例如,在沈有鼎看来,“‘辞以故生,以理长,以类行’十个字替逻辑学原理作了经典性的总括”。而按冯契之见,《大取》明确提出了 “‘类’、‘故’、‘理’三个范畴是逻辑思维所必具的学说”①。其三,提出了一种认识具体事物的认识模式。如林铭钧、曾祥云认为,“三物”以 “辩”的形式揭示了由察类经循理直至明故的认识模式②。笔者无意对这三种理解进行全面评述,而是着眼 “学理的基本”———对推理的一般性说明———来尝试重新诠释 “三物”论说,以期能够援引推类理论来证成中国古代逻辑的特殊性。

事实上,前引 《大取》所论,虽冠以 “三物”论说之名,其实涉及四个概念: “辞”、“故”、“理”、“类”。按照通行的解释,“故”指前提或理由,“辞”指结论或论题。虽然文中没有出现 “推类”、“推理”之类的语词,但从 “故” ( 辞之生) 到 “辞” ( 辞之立) 的过程,无疑是一个从前提到结论的推理过程,或者说,从理由到论题的论证过程。这就是说,“三物”论说关乎推理、论证。一般而言,推理是 “由一个或一组命题 ( 前提) 推出另一个命题 ( 结论)的思维形式”③; 或者说,“在宽泛的意义上,‘推理’与 ‘论证’是互换使用的”,“就其最基本的形式,论证是一组陈述,其中一个或多个 ( 前提) 被声称为另一个 ( 结论) 提供支持或相信的理由。”④从组成要素的角度看,构成推理的命题或陈述总是被区分为两大类: 前提和结论。

既然 “故”与 “辞”已经分别对应于前提和结论,那么进一步的问题便是: “类”与 “理”是否像 “故”、“辞”一样也是推理的组成要素? 二者在从 “故”到 “辞”的过程中究竟起着怎样的作用?

要回答这两个问题,让我们先回到 “三物”论说的文本。按 《大取》之见,“今人非道无所行,唯有强股肱,而不明于道,其困也,可立而待也。”大意是说,人们不顺着道路就无法前行,即便有强健的肢体,若不认识道路,也会很快受困,不能达到目的地。很明显,以道路喻“理”,强调的是 “理”对推理的引导作用,即由 “故”出发前行至 “辞”,或者说,从前提过渡到结论,必须按照 “理”的指引来进行; 反之,这种过渡就无法实现。至于 “类”对于立辞的意义,《大取》认为,“夫辞以类行者也,立辞而不明于其类,则必困矣。”结论要根据类属关系来推引,欲得出结论却又不明白其中的类属关系,必然陷入无法得出结论的困境。显然,这也是在强调 “类”对于从 “故”到 “辞”之推理的引导。就 “理”与 “类”的关系说,按沈有鼎的解释,“理”的具体表现是 “类”; “知类”就是 “明理”,即辨别不同的本质 ( 类) ,认识每一种本质的特殊规律⑤。这背后的依据正是 《荀子·非相》所说的 “类不悖,虽久同理”: 同类之物必受相同规律的制约,同类之事必受相同事理的规范。

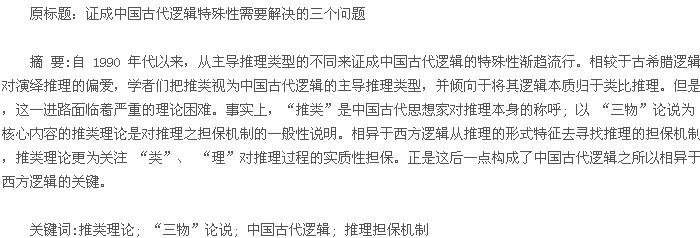

如果熟悉西方逻辑史或当代论证理论,“类”、“理”对于推理的这种引导作用,很容易让人联想到皮尔士 ( C. S. Peirce) 所说的推理之 “引导原则”,抑或是图尔敏 ( Stephen E. Toulmin)所谓的论证之 “担保”。在皮尔士看来,推理过程除了涉及前提和结论,还牵涉 “思维的习惯———它决定了 ( determined) 从前提向结论的过渡 ( 如果表述为一个命题) ,即引导原则( leading principle) 。”⑥ 当且仅当一个推理的所有前提连同其引导原则都为真时,结论才是真的。而根据图尔敏对于论证的理解,一个合理的论证应该包括主张 ( claim) 、证据或理由 ( data/ground) 、担保 ( warrant) 、支持 ( backing) 、限定词 ( qualifier) 和反驳 ( rebuttal) 等要素①。其中,主张、证据或理由相当于结论、前提。担保是对从理由向主张过渡之合法性的证成; 而要证成这一步,“所需要的是一般性的、假设性的陈述,它们可以充当桥梁 ( bridges) 并核准( authorise) 我们的论证所做出的这一步。”②支持则是对担保的进一步证成。限定词反映的是主张得以成立的强度。反驳则是那些使得担保之权威失去效力的例外情形。由此,论证的结构即所谓的 “图尔敏模式”( The Toulmin Model) 可以图示如下 ( 见图 1) :【图1】

笔者在此并不打算深入讨论跟 “引导原则”和 “担保”这两个概念有关的具体问题,只是想强调以下两点: 第一,皮尔士和图尔敏均明确否认引导原则、担保是推理的前提③。前提是推理由其出发的起点 ( the starting point) ; 而引导原则和担保并不是推理的起点,它们在推理中的作用是引导并准许从前提出发并最终过渡到结论。第二,引导原则、担保与前提并不是同一层次的推理要素。前提与结论处于同一层次,分别是推理的起点和终点; 相较之下,引导原则和担保可以说是属于元层次 ( a meta-level) 的要素,它们为从前提向结论的过渡发放许可,为推理提供合法性的证成。

至此,我们可以来回答前面提出的那两个跟 “类”、 “理”有关的问题了。无论是从 《大取》文本对 “类”、“理”在立辞过程中的功能说明,还是将它们与皮尔士的 “引导原则”或图尔敏的 “担保”进行类比,均不难发现: 第一, “类”、 “理”的逻辑功能,就在于为从 “故”到 “辞”的推理提供引导; “辞之生”之所以能过渡到 “辞之立”,就在于 “类”、“理”为这一过渡提供了合法性的证成。第二,“类”、“理”既非作为推理起点的 “故”,亦非作为推理终点的 “辞”,因此不是与后两者处于同一层次的推理要素,而是在元层次上为由 “故”到 “辞”的推理提供引导与许可的东西。

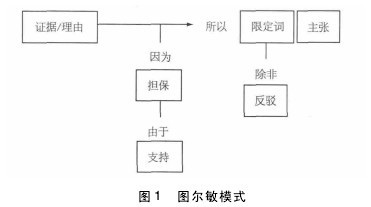

进一步看,“三物”论说所表述的 “类”、 “理”对于推理的引导——— “以类行”、 “以理长”,也就是 《墨辩·小取》所说的 “以类取,以类予”,即 “同类相推”。《论衡·道虚》中有这样一个推理:夫人,物也,虽贵为王侯,性不异于物。物无不死,人安能仙?

“性不异于物”明确表述了 “人”与 “物”之间具有类同关系,即二者属于同类。正是由于“人”与 “物”同类且均受 “物无不死”这一同类之理的制约,所以才能从 “夫人,物也”推出 “人安能仙”这一结论,从而实现由 “故”到 “辞”的过渡。仿照图尔敏模式,这一推理可以图解如下 ( 见图 2) :【图2】

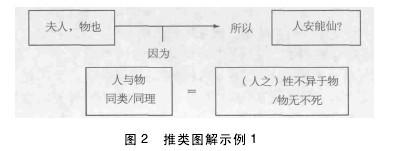

“同类相推”的否定性表述,就是 “异类不推”。《墨子·非攻下》有如下一个推理:今逮夫好攻伐之君,又饰其说以非子墨子曰: “以攻伐之为不义,非利物与? 昔者禹征有苗,汤伐桀,武王伐纣,此皆立为圣王,是何故也?”子墨子言曰: “子未察吾言之类,未明其故者也。彼非所谓 ‘攻’,谓 ‘诛’也。……”好攻伐之君试图援引 “我之攻伐”与 “昔圣之攻伐”同类,从墨子所主张的 “昔圣之攻伐为义举”出发,论证 “我之攻伐亦为义举”,进而否定墨子对其攻伐之为不义之举的判断。但是,墨子认为他们 “未察吾言之类,未明其故”,即没有搞清楚墨子言论涉及的类属关系,没有弄明白墨子论断的理由。按墨子之见,昔圣之攻伐所属之类为 “诛”,即讨伐有罪之国,而好攻伐之君的攻伐,属于攻打无罪之国。由于二者异类,分别为不同的事理所规范,因此从 “昔圣之攻伐为义举”出发就推不出 “我之攻伐亦为义举”。仿照图尔敏模式,好攻伐之君的推理以及墨子的反驳,可以图解如下 ( 见图 3) :【图3】

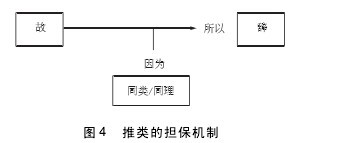

在弄清楚了 “类”、“理”在推理过程中的地位与功能之后,我们就可以来看推类理论究竟在 “学理的基本”层面上对推理进行了怎样的一般性说明。基于上文的分析和讨论,笔者认为,作为推类理论的核心内容之一, “三物”论说实质上是中国古代对于推理之担保机制的一般性说明。

“推理的担保机制”( the guarantee mechanism of reasoning) 是笔者受到图尔敏之 “担保”的启发所提出的一个新概念①。对推理之担保机制的追问,旨在回答: 为什么结论可以从前提中得出 ( Why conclusion can be drawn from premise) ? 是什么准许从前提过渡到结论 ( What licenses thepassage from premise to conclusion) ? 简单地说,按照推理之担保机制所进行的推理,就是好的推理; 没有按照担保机制所进行的推理,就是不好的推理。

如果说推理的担保机制在皮尔士那里具体表现为推理的引导原则,在图尔敏那里具体表现为论证之担保,那么 “三物”论说所提出的推理之担保机制就是类同原则,即 “同类相推”、“异类不推”,或者说,“前提与结论所涉对象应同类同理”。满足了同类同理的要求,就可以同类相推,于是就可以从 “故”推出 “辞”; 若没有满足同类同理的要求,由于异类不推,因此由“故”到 “辞”的过渡就不合法。要言之,正是 “前提与结论所涉对象应同类同理”为从 “故”到 “辞”的推理提供了担保。或许这就是中国古代思想家把推理称作 “推类”的原因所在。仿照图尔敏模式,“三物”论说对推理之担保机制的一般性说明可以图解如下 ( 见图 4) :【图4】

需要指出的是,把 “三物”论说诠释为对推理之担保机制的一般性说明,固然为笔者所首创,但沈有鼎、崔清田等人的相关解释也有颇多值得肯定之处。沈氏认为,“‘辞以故生,以理长,以类行’十个字替逻辑学原理作了经典性的总括”,似已有见于 “三物”论说是在 “学理的基本”层面上对于推理的一般性说明; 而 “‘辞以类行’是说一切推论最后总是要从 ‘类推’出发。‘类推’的根据在于事物间的 ‘类同’”,则表明他已注意到推理 ( 类推) 必须根据类同原则来进行①。崔清田提出,“理是故与辞联结应循的准则; 类则是故与理得以提出的依据”②,更为明确地意识到了“类”、“理”在更深层次上对从 “故”到 “辞”这一过程的引导和担保。相较之下,无论是刘培育把 “三物”论说解释为 “持之有故”、“言之有理”、“同类相推”三条基本原则,还是刘明明把“类”、“理”看成是推类的基础和关键,均失之笼统③。不过,令人遗憾的是,即便沈、崔二人,亦未能明确区分 “类”、“理”与 “故”、 “辞”在推理过程中的不同地位与功能,更未能把 “三物”论说对逻辑学原理的经典总括明确为是对推理之担保机制的一般性说明。

结 论

行文至此,我们终于可以来回答———借助推类理论,如何才能证成中国古代逻辑相异于西方逻辑的特殊性? 宽泛地说,逻辑是对推理———从前提向结论的过渡———的规范性研究,旨在探究区分推理之好坏的原则和方法; 而对推理之担保机制的寻找,其实就是去寻找那些确保推理之为好推理的原则和方法。

从总体上看,西方逻辑倾向于把推理的担保机制归结为推理的形式特征,认为有效的逻辑形式 ( valid logical forms) 为从前提到结论的过渡提供了担保,前提的真可以借助有效的逻辑形式传递至结论。有效的推理是保真的 ( truth-preserving) 推理,因而是好的推理; 无效的推理不能保真,因而是不好的推理。而以推类理论为代表的中国古代逻辑则把类同原则———前提与结论所涉对象应同类同理———视作推理的担保机制,主张体现了同类同理关系的各种实质性担保( substantial warrants) ④,使得推理者有权利从前提推出结论。好的推理并非一定是有效的、保真的推理,它也可以是保权的 ( entitlement-preserving)①,即从前提到结论的过渡是可以证成的( justificatory) 。

以此为前提,中国古代逻辑之所以相异于西方逻辑,就不是因为二者研究的主导推理类型不同,而是在很大程度上由于二者对推理之担保机制的理解存在差异。西方逻辑自亚里士多德开始就致力于寻找推理的形式担保,把实际推理从它嵌入其中的具体领域、情境、经验中抽象出来加以形式的刻画。正是在这一形式化甚至是数学化的工作方式推动下,西方逻辑最终在近现代发展成为一门纯粹形式的先验科学 ( a purely formal,a priori science)②。与之相对,以 “三物”论说为核心内容之一的推类理论强调体现同类同理关系的实质性担保对于推理之好坏的决定性作用,由此造成中国古代逻辑总是把推理与 “明故”、“察类”、“循理”的具体认识过程联系起来加以考察,始终与认识论紧密联系在一起,更具经验性、实践性和情境敏感性 ( more empirical,practical and context-sensitive) 。

综上,通过把 “三物”论说解释为中国古代对于推理之担保机制的一般性说明,笔者援引推类理论对中国古代逻辑的特殊性给予了一种新的证成。这一证成无疑是初步的,对其细节的完善、对推类理论更为系统的考察、对中国古代逻辑特殊性更为全面的揭示,尚有待今后更为深入的研究③。