摘要:网络直播行业光鲜亮丽的背后是网络主播寻求劳动法保护基本劳动权益的征途。经纪公司进军网络直播行业的初心也在于该行业用工关系处在劳动法调整的灰色地带, 用工成本低且获利大。现行劳动法单一调整模式日益暴露出诸如网络表演用工等非典型劳动关系规范漏洞, 加上从属性标准抽象化在演绎推理式的裁判逻辑中拔高了劳动关系认定难度, 法院更倾向于用合同法来解决网络直播用工纠纷。为保护网络主播等自治性劳动者的基本劳动权益, 今后可以考虑两种立法体例, 或是转变劳动法调整模式, 采用三分结构增设类似劳动者制度, 扩大调整对象, 或是保持劳动法体系的稳定, 专门制定下位法, 规范网络直播用工关系。

关键词:网络直播用工; 弹性化用工; 劳动关系; 非典型劳动关系;

Abstract:Behind the glory of the live webcast sector, people can see that network anchors are trying to seek protection of their basic labor rights by the labor law. The intent of the brokerage companies entering the web broadcast sector is that the employment relations in the sector lie in the gray zone of the labor law adjustment, which means low labor costs and high profits. The single adjustment model of the current labor law has increasingly exposed its normative loopholes of atypical labor relations, such as webcast employment. Moreover, the court is more inclined to solve the webcast employment disputes by the contract law, as the abstract engagement standards has increased the difficulty of identifying labor relations when deductive reasoning is used in judging a case. Thus, to protect the basic labor rights of autonomous laborers such as network anchors, two types of legislations are needed in the future. One is to set up a similar laborer system and expand the adjustment targets by adopting a three-point structure in changing the adjustment model of labor law, while the other is to maintain the stability of the labor law system by specifically making a subordinate law and standardizing the webcast employment relations.

Keyword:Webcast employment; flexible employment; labor relations; atypical labor relations;

前言

近年来, 信息技术逐渐改变了社会的生产方式, 网络直播行业在“互联网+”背景下催发。据统计, “2017年我国网络表演 (直播) 市场整体营收规模达到304.5亿元, 比2016年的218.5亿元增长39%。”[1]“截至2017年2月, 各大直播上仅有影响力的主播就超过40万人。”[2]网络直播人员数量的激增伴随而来的是主播与签约的经纪公司间用工关系的法律性质厘定问题。

一直以来, 劳动法始终在用工自由与就业安全价值取向的动态平衡中建立起自己的体系。与传统合同法对雇佣关系的调整相比, 劳动法在调和权利义务关系中对劳动者的保护无微不至。进入信息革命时代, 互联网通讯技术开始改变生产方式, 劳动力与生产资料结合方式发生转变。第三产业不再依靠固定的工厂式生产模式运营, 转而采用远程工作形式, 仅需一间办公室, 即可完成工作指令的传达, 业务的开展, 最后从劳动者远程给付的劳务中获利。这种用工方式的革新推动了经纪公司进军网络直播行业, 为主播创造一大批就业岗位。与此同时, 用工者与劳动者联系程度弱化后是否继续用劳动法规范用工关系?劳动法如何调整新型用工关系?以及如果由其他法律调整, 又将如何平衡双方的权利义务关系?这些成为网络主播与经纪公司发生用工纠纷时面临的难题。

一、网络直播用工适用劳动法调整的困局

(一) 网络主播与经纪公司之间的用工争议

目前, 网络直播行业中主播与经纪公司的“合作”模式大致分为两类:一是经纪公司居间服务, 对主播进行包装后, 为主播寻找直播平台;二是经纪公司直接签约主播, 将其指派到与经纪公司合作的直播平台或者自己的直播平台。双方协议通常包括主播每个月直播时限、人气数、最低报酬、独家主播甚至考勤的规定。这些规定也常常成为双方争议劳动关系存在与否的焦点。

主播方通常会认为:一, 合作协议中关于最低报酬、考勤等规定实质上即是劳动法中用人单位支付劳动者工资、规定劳动者的工作时间、对劳动者进行管理的规定;二是约定的禁止在单位方指定之外的直播平台主播体现了人身依附性, 构成劳动关系从属性的实质标准;三, 主播以单位提供或指定的直播平台的名义工作, 如斗鱼主播、虎牙主播、熊猫主播等, 对外体现出人身隶属性的特性;四是主播的工作属于单位的业务组成部分, 需要借助单位提供或者指定的直播平台 (即生产资料) 创造劳动价值, 单位的盈利也是来源于主播工作收入的提成。

单位方则认为:一, 其只是扮演着直播平台公司与主播之间的经纪人角色, 以“主播签约经纪公司、经纪公司寻找直播平台”为合作模式, 不属于劳动法调整的范畴;二, 合同中的条款虽然课以主播较多的义务, 但何时直播、何地直播都由主播自己决定, 并且自己的劳动管理规章并不直接适用于主播;三, 有别于典型劳动关系的工资支付形式, 主播的薪酬不直接来源于单位发放, 取决于粉丝的打赏, 单位只是从中提取自己的报酬后再转账给主播;[3]四, 限制主播为他家直播平台服务符合网络直播行业惯例, 不构成对人身自由的支配, 主播为此也在报酬上获得相应的对价。另外, 有的单位会以协议中直接载明不按照劳动关系计算工资等条款来主张排除劳动法的适用。如黄某与吉大公司签订《网络主播独家签约合同》中明确载明“甲方收益不视为与乙方建立任何劳动关系所得”。 (1) 此条款通常成为法院支持单位方主张的双方没有建立劳动关系合意的有利武器。

现实中还存在一种协议, 既载明了上述薪酬计算、最低工时等规定, 还直接明确规定主播必须服从单位的管理条款。如刘某与星秀公司签订的《签约主播协议书》中载明保证“每月不低于3000元”的工资性规定, “每月工作时间不低于120小时”, 以及无法完成最低工作时间时, “当月没有工资”, 同时还包括“甲方对乙方主播工作进行管理、监督的权利, 甲方提出的要求和建议乙方必须服从”的条款。 (2) 对于管理服从条款的性质, 各地法院意见不一。西安中院在刘某与星秀公司案中认定此类条款符合劳动关系标准。而深圳龙岗区法院在审理马某某与深圳某某影视传媒有限公司、吕某某确认劳动关系纠纷一案中则认为这种管理仅是基于演艺行为衍生出来的管理权, 非劳动关系意义上的管理权, 从而否认人身从属性的存在。 (3)

(二) 网络直播用工与典型劳动关系的差异

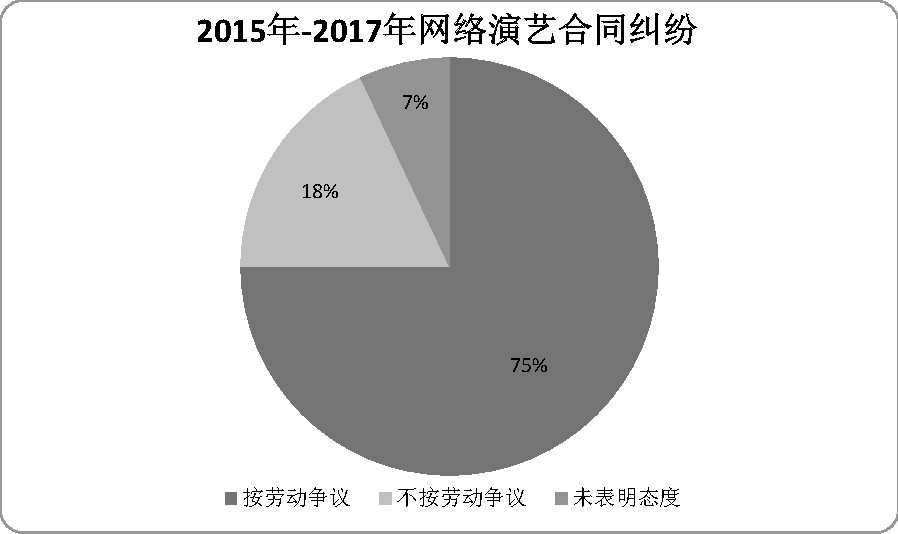

“互联网+”背景下如何甄别网络主播与经纪公司关系的法律性质既未有专门立法的规定, 也没有形成统一的裁判规则。经对无讼案例网查询, 2015年—2017年间共有28起网络主播与经纪公司、直播平台就“合作”协议纠纷案件, 法院最后依照劳动争议案件裁决的仅有5起。 (4) 如图1所示:

是否将其认定为劳动关系, 由劳动法调整, 直接影响双方权利义务的分配, 同时也意味着双方原先拟定的部分合同条款被劳动法中对劳动者倾向性保护条款所替代, 从而限制意思自治的发挥空间。认定为劳动关系后, 主播方可以享受劳动合同法中关于单方解除合同、无过失不解雇、无固定期限劳动合同、双倍工资、经济补偿金和单位违法解除合同的赔偿金等劳动权益以及工伤保险等社会保险待遇。对经纪公司而言, 劳动关系的认定虽然可以借助法律加强对主播的管理, 用服务期条款和竞业禁止条款预防主播跳槽带给自己的损失, 独家合作条款也能因有劳动者只得与一家单位建立劳动关系规定的根据而具有法律上的正当性。但经纪公司的用工成本和解约风险增加了, 违背其进入网络直播行业的本意。然而事实上, 通过劳动法来调整网络直播用工关系面临着典型劳动关系判别标准的挑战。法院也倾向于认定为合作关系而非劳动关系。[4]比较发现, 网络直播用工与典型劳动关系的区别有:

第一, 劳务给付方式不同。典型的劳动关系产生于工业化时期工厂集体化劳动方式中, 雇主提供生产资料, 将雇员集中在同一的地点, 在统一的时间内由雇员提供劳动, 被描述为从属劳动, 具备“本人劳动力+他人生产资料 (劳动条件) ”的组合方式特征。网络直播用工中主播自己提供直播的地点、直播的设备, 经纪单位提供直播的平台 (不论是经纪单位自主平台或者合作第三方提供的平台) , 属于“本人劳动力+他人生产资料 (劳动条件) +本人生产资料 (劳动条件) ”的组合方式。[5]

第二, 从属性强度的差异。典型劳动关系的特征通常有劳动者接受用人单位工作的指派、用人单位有一系列的规章制度管理劳动者、用人单位决定劳动者工资和职位的升降、用人单位有一定的惩戒权, 其间的从属性强。网络直播用工中主播有较强的独立性, 除了前期阶段有关于主播接受经纪公司的包装、培训和在指定平台上线直播等, 其他工作内容可以由主播决定, 工作报酬也是按照主播的人气计算。有些协议中还有最低直播时限、底薪条款等具有依附性特征的内容, 但相比于典型劳动关系, 从属性弱化特性易见。

由于上述的两大区别, 不能在网络直播用工关系与典型劳动关系之间划上等号。法院倾向于用合同法裁决此类案件的纠纷有一定的合理之处。但, 值得注意的是, 劳动法调整的劳动关系并非只有典型劳动关系一种, 其他非典型劳动关系, 如非全日制用工、劳务派遣等在没有特别规定下仍然可以参照适用劳动合同法对劳动者权益保护的规定。因此, 用典型劳动关系标准分析网络直播用工关系后再得出排除适用劳动法调整的结论既存在逻辑漏洞, 也不符合劳动法对非典型劳动关系调整的事实, 还要进一步思考。

二、网络主播寻求劳动法保护基本劳动权益困难的成因

网络直播行业的崛起带动的是直播平台、经纪公司的抢人大战。经纪公司与直播平台依赖主播的名气获得商业利益。主播的频繁跳槽成为了行业的常态, 也成为了经纪公司事前以违约责任条款约束主播单方面解除合同的重点。近几年的网络表演用工纠纷主要也起因于经纪公司欲追究主播跳槽的法律责任。如果适用劳动合同法, 意味着主播单方面解除合同被法律允许, 不用承担违约责任, 除非有服务期性质条款的约束。另外, 也有不少纠纷牵涉到主播请求经纪公司其为补缴社会保险。高竞争背后是主播高强度的工作, 据统计, 近84%的主播反映患上了职业病, 其中颈椎腰椎问题、声带受损等困扰着主播的身体健康。[6]因此纠纷中主播主张劳动关系的存在亦是希望通过劳动法来确保自己享受社会保险待遇等基本劳动权益。然而受制于以下原因, 寻求劳动法的救济对主播而言困难重重:

(一) 劳动法单一调整模式的社会兼容性不足

现行劳动法采用单一调整模式来理顺单位与劳动者的关系, 以劳动关系为线, 拆分出劳动合同与劳务合同两类纲。符合劳动关系标准的, 从业人员被认定为劳动法意义上“劳动者”, 适用所有对劳动者倾向性保护的规则。[7]否则, 按劳务关系对待, 交由合同法处理, 遵循当事人意思自治, 视合同条款为上帝。

自20世纪末, 劳动关系的内容随着社会经济发展日益呈现非标准化的特征, 非标准就业方式在劳动力的流动性影响中激增。[8]单一制调整模式对待新型用工方式时却脱离不开典型劳动关系的框架, 始终用标准劳动关系的保护模式套用所有非标准劳动关系, 无法有效地与多元的社会关系兼容, 其本因源于:

第一, 忽视了用工方式的差异性。单一调整模式坚持一种判断标准, 即劳动关系的从属性标准。而这种从属性标准具有工厂集体化劳动的渊源, 我国《劳动法》又有迎合国企改制、规范国企用工的背景, 用人单位因管理劳动者而被当然地置于强势地位。工作的独立与否成为强弱的代名词, 只要工作由劳动者独立自主决定, 就不存在不平等关系, 不符合《劳动法》调和实质不平等的本意, 从而排除《劳动法》的适用。单一调整模式对待从属性的态度正如对待用工方式态度一样, 只有有无从属性的判断, 而没有从属性强弱的判断。劳动者向用人单位给付劳务, 用人单位对劳动者提供劳务过程进行考核, 调整岗位和工作内容, 就被视为有从属性。不满足其中一项, 就没有从属性。新型用工方式因欠缺劳动者和单位紧密结合的人身从属性而时常脱离《劳动法》的视野。

第二, 缺乏劳动关系差别对待的理念。单一调整模式还有一大特色是同等对待各种形式的劳动关系, 即所有符合从属性标准的用工, 同等适用《劳动法》的所有规则。《劳动合同法》基本上是按照典型劳动关系的标准建立起来的。用人单位总是被设想为强势一方, 支配着劳动力的流动。典型劳动关系始终具有固定时间、固定地点、固定工资、规章惩戒的内容。面对劳动关系中权利义务配置的事实差异, 《劳动法》多用视为“工作时间”、视为“工作内容”等推定来消弭, 达到所有劳动关系中的劳动者均能获得同样内容的保护。在贯彻平等原则上, 现行劳动法的调整模式值得肯定。但缺乏差别对待, 一方面推定成立的前提事实证明困难, 易发争议;另一方面增加不同用工方式中用人单位的成本, 进而为非典型劳动关系提供生存空间, 诸如劳务派遣。无疑, 网络直播用工多采用“经纪合作协议”也意在规避《劳动法》的调整, 减少经纪公司的用工成本。

仔细分析, 网络直播用工关系中杂糅了自由与从属的部分特征, 兼具居间合同与劳动合同的特色。与居间合同不同的是, 网络演艺经纪合作协议中通常包含类似于劳动合同的条款, 如最低薪酬保障, 服从安排等, 也有限定主播的工作选择 (如独家表演, 只能在指定的平台直播) , 限定主播的最低工作时限, 并且经纪公司通过主播的获得“合作”报酬具有持续性的特征, 符合劳动关系中用人单位依靠劳动者提供的劳务持续性地营利。与劳动合同不同的是, 网络直播用工关系中除经纪公司本身也是直播平台外, 一般经纪公司不从事直播业务, 而是与第三方合作, 为主播与平台牵线搭桥, 不直接受领主播提供的劳务。主播的工作时间、地点自由决定, 工资收入来源于被抽取提成后的粉丝打赏。放在单一调整模式下, 这种用工关系只能面临两种选择, 要么认定为劳动关系, 要么认定为劳务关系。具有混合色彩的法律关系适用一般合同法调整, 无法保护主播应然的劳动者权益;适用《劳动法》, 又冒着违背当事人意志的风险。在非此即彼的选择面前, 难免出现双方争议激烈和法院裁决意见不一问题。

虽然非典型劳动关系的核心特征是从属性弱化, 是与典型劳动关系最大区别, 但从属性弱化不等于从属性零化。网络直播用工中看似主播有充分地决定工作的自由, 实质上有诸多条款反映出经纪公司干预主播工作的自由, 不能简单地以《劳动合同法》的权利义务观看待。因此须关注的是, 如何防范经济公司借用单一制调整模式的漏洞, 以平等合作契约行劳动契约之实, 进而侵害主播基本劳动权益。

(二) 标准抽象化拔高了个案认定劳动关系的难度

无论是网络主播与经纪公司的用工关系, 还是目前讨论激烈的网约车与平台的法律关系, 裁判者通常是将新型用工方式置于传统劳动关系的框架内审视, 企图用标准化来涵盖多种多样非典型的用工关系, 呈现出由抽象标准分析具体个案的特征。因此但凡个案的某些部分不具备抽象性概念, 便将其排除。这种法律适用方法其司法中通常采用的三段论推理。法官在接触案件时总是会先依据自己内心对事实的基本认识搜索法律, 即寻找三段论适用的大前提。案件裁决是否得当的逻辑前提就是与具体事实对应的法律规范的存在。[9]找到类似的法律规范后, 裁判者继续拆解条文的概念和原理, 在案件事实与规范中来回穿梭, 得出最后结论。

在抽象中寻找具体个案的位置固然能确保每个案件严格依照法律为准绳, 但也限制了自由裁量的余地, 如扩大解释、目的解释等解释方法的运用, 如类推适用、原则性条款适用等漏洞填补方法的运用。当然, 我国法官不敢或者不轻易“造法”是受整个法制体系的影响, 法官更愿意在法律授权范围内具体行使自由裁量权。因此在审理灵活性用工产生的纠纷时, 这种按照大前提——小前提——结论的演绎推理方式, 通常会因为网络直播用工的某些特性偏离现行法律设定的劳动关系标准而排除适用《劳动法》。其间的弊端也不难发现:

第一, 没有放之四海皆准的抽象性规则。在科学技术对生产方式影响深远的时代下, 弹性化用工成为社会的潮流。劳动法律文件一经制定, 就开始逐渐与社会相脱节。在每天都能出现新事物的背景下, 如何能保证演绎推理选择的大前提就是正确妥当的呢?从立法解释上看, 现行《劳动法》与《劳动合同法》没有阐明劳动关系的具体含义, 其也充分反映立法者对法律滞后性的担忧, 希望交由司法机关、劳动执法机关在个案的处理中填充劳动关系的概念, 形成统一的规范。实践中, 多数司法机关在解释劳动关系的甄别时以劳动与社会保障部 (现改为人力资源与社会保障部) 2005年发布的《关于确立劳动关系有关事项的通知》为适用依据。 (1) 且不论通知文件中采用组织从属性或是经济从属性理论, 单看发布的时间足以体现审理新型用工纠纷案件所确定的大前提的滞后性。

第二, 抽象概念的理解因人而异。劳动关系的本质是从属性, 而从属性的标准是什么, 无论是我国学界还是国外学者都没有像民法的意思表示理论一样形成普遍的认识, 较为主流的观点有组织从属性、人格从属性、经济从属性。前两者着重于人身依附性, 反映的是劳动者在提供劳务时与用人单位之间的不平等关系。后者强调劳动关系的本质是劳动者的收入由用人单位决定, 与指派的工作紧密结合。网络直播用工中主播对外以平台的名义进行直播, 演艺的方式、时长通常也要服从经纪公司的管理。在主播、经纪公司、平台合作模式中, 虽然直播不属于经纪公司的业务组成部分, 但为主播量身打造、进行培训、宣传主播等服务于直播的前期阶段都属于经纪公司的日常工作范围。对于主播而言, 其也经常认为自己属于某经纪公司旗下的艺人。因此很难否认这类关系中存在的人身依附性的特征。[10]但按照学者对建立在工厂式劳动的典型劳动关系从属性标准的界定, “负有劳务给付义务之一方基于明示、默示或依劳动之本质, 在相当期间内, 对自己之习作时间不能自行支配。”[11]依据该标准, 网络主播直播时间和地点、直播内容的自由决定特征与之不符, 确实可以得出不受劳动法调整的结论。

劳动关系标准化的倾向虽然具有规范用工的作用, 但无法回应现实的需求。尤其是在企业以降低劳动力成本目的灵活用工时期, 演绎推理过分信赖抽象概念, 忽视了对抽象背后的精神和价值取向, 忽视了对个案本身的具体分析。现行劳动法对劳动关系的抽象性规定影响审判实务中认定劳动关系时谨而又慎。因无法获得司法的终局救济, 诸如网络直播用工这类新生事物经常游离于劳动法的保护之外, 网络主播的基本劳动权益得不到切实保障, 也着实不利于促进就业, 规范新生行业的发展。

三、网络直播用工纠纷问题立法体例的未来走向

现阶段, 重视对新型用工方式中劳动者权益保护问题既有现实的需求, 也有《劳动法》调整失灵的问题。贯彻落实创新创业政策不能一味依照旧法的规则和思维看待新事物的出现。将《劳动法》对劳动者倾向保护理念普惠至当下出现的诸如网络直播等自治性劳动中, 不仅是灵活用工中劳动人员的基本劳动权益保障的需要, 而且也助于提高新兴行业的就业质量。解决网络主播与经纪公司的用工纠纷问题, 不只是回应网络直播用工关系的法律性质问题, 还应当找准用工成本与劳动者基本权益保障平衡点, 不打压经纪公司进入网络直播行业时追逐利益最大化的初心, 不无视网络主播从业过程中享受基本劳动权益和社会保障权益的需求。为此, 结合劳动弹性化背景, 可以考虑两种不同的立法体例, 一种是典型劳动关系非规范化, 另一种是非典型劳动关系规范化。[12]前者旨在重构劳动法体系, 对劳动法调整模式和思维的革新较为彻底, 以扩大适用范围, 后者注重维持现有法秩序的稳定, 就专门事项制定下位法以填充已有的体系, 以达抽象标准具体化目的。

(一) 修改《劳动法》以顺应弹性化用工的趋势

弹性化用工生长于国家减少对市场干预的全球市场化浪潮下, 网络表演用工形态的出现只是弹性化用工的缩影。由点到面, 重视网络主播的基本劳动权益, 规范网络表演用工的法律关系, 需要放在灵活就业形式备受用人单位与劳动者青睐的框架下探讨。为应对弹性化用工的趋势, 不少国家在劳动法调整模式的转变上已立法先行:

德国劳动法立法之初即采用三分结构体系, 分为劳动关系中倾斜保护劳动者、自主劳动中平等保护双方、不完全倾斜保护类似劳动者三种调整模式。[13]这种模式将从属性弱化但经济不独立的从业人员纳入类似劳动者。类似劳动者与用工单位的关系既受一般合同法部分规定调整, 也享受劳动法律规范给予的部分特殊保护。[14]意大利则经历过二分结构到三分结构的转变, 在20世纪70年代增加“准从属性劳动”概念, 同德国一样将从属性弱化的新型用工关系纳入劳动法调整, 采用不完全等同于劳动关系的规定保护非典型劳动关系的劳动者。[15]美国的《公平劳动标准法案》用雇佣关系表述劳动关系, 综合运用联邦税务总署20因素标准、劳工部的7因素标准、加州最高法院的11因素标准界定, 总体而言属于泛化认定劳动关系, 在法官造法活动中适应社会的变化。[16]三分结构的优势在于用从属性的强弱来区分保护不同用工关系中劳动者, 组织从属性和人格从属性强的, 对劳动者倾斜保护;组织从属性和人格从属性弱, 但经济从属性强的, 即个人的收入离不开单位提供的生产资料, 单位的营利离不开个人劳务的, 按照类似劳动者对待, 接受部分劳动法律规范的调整。而美国的泛化认定劳动关系, 实质上仍然采用抽象标准, 只不过在总结实务和裁判经验的基础上细化了参考因素, 灵活性强。美国的泛化认定劳动关系一定要与个案结合, 即同一类型的非典型劳动关系在不同个案中是否受劳动法调整会得出不同的结论。因此相比较德意的三分结构, 采用美国泛化认定劳动关系的调整模式不需要对劳动法的调整结构全面修改。

对于我国而言, 认定劳动关系的思路较为僵化, 加上证明劳动关系存在的举证责任仍然在于劳动者, 采用泛化认定劳动关系的调整模式不能保证新型用工关系能够合理地被准确定性。以抽象到具体为推理形式的裁判逻辑仍然是我国司法准确适用法律的必然要求。泛化认定劳动关系难以改变非典型劳动关系得到劳动法调整的困境。因此对于诸如网络直播用工问题的解决, 如若要改变现行劳动法对其拒绝的态度, 就必须重构劳动法的调整模式, 改单一制调整模式为分类调整模式, 即采用德意两国的做法, 划分为劳动者、类似劳动者与自主劳动者。对传统劳动关系的劳动者基于完全保护, 对具有一定经济从属性的新型用工关系中的从业人员, 如网络主播, 可以视为类似劳动者, 准用劳动合同法中关于合同解除、职业病、服务期、经济补偿金等旨在填补从属性的规定, 享受社会保险待遇。其他涉及工作独立的内容由主播与经纪公司进行合意。这样既能保障主播受经济从属性的影响而应然享有的基本劳动权益, 也能规范现实中出现主播服从经纪公司管理的约定, 协调就业安全与用工自由的关系。例如网络表演合作协议中约定的独家直播违约责任条款, 即可准用劳动合同法服务期的规定, 满足经纪公司防止主播擅自解约的需求, 也能用服务期的违约金制度解决现实中经济公司在主播跳槽时漫天要价的问题。

对劳动法调整模式进行重构、扩大劳动法调整对象的优势在于, 不仅为网络表演用工问题提供合适的法律依据, 更切实回应了弹性化用工背景下劳动法失灵问题。然而, 其也会动摇整个劳动法律体系, 除非对经济基础作了充分调研评估并得出全面修法的必要性结论, 否则必然引起不同利益集团的争议, 是一项耗费巨大的工程。

(二) 制定下位法以规范网络直播用工关系

相比于采用修改劳动法方式将网络直播用工关系放置于类似劳动关系予以调整, 制定下位法专门调整网络直播用工的方式突显柔和特征。其不用改变《劳动法》已有的体系, 只需通过颁布行政法规、部门规章来规范网络直播用工关系。在此, 与网络直播行业一同兴起的网约车领域已有先例。由交通部、工信部、公安部等七部委2016年7月共同发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十八条对网约车平台公司与驾驶员的用工关系作出了规定, 该条提出平台公司与驾驶员应当根据工作时长、服务频次等特点签订多种形式的劳动合同或者协议, 即允许平台公司选择劳动合同或者一般合同方式与驾驶员签约。如若双方签订的是劳动合同或者具有劳动合同性质的协议, 便存在劳动关系, 由《劳动法》调整。如若双方仅有合作合意, 则由合同法作为定纷止争的根据。这种方式第一是保留现有劳动法单一制的调整模式, 第二是注重当事人双方的意思自治, 第三是扩充了劳动关系认定的情形, 为抽象标准提供具体情形的参考, 而不再一律将新型用工关系拦在劳动法门外。

网络直播用工与网约车用工均有从属性弱化的特性, 允许双方依照组织从属性和人格从属性的程度选择建立劳动关系或者一般合同关系对于新兴行业蓬勃发展现状的稳定有促进作用。考虑以专门立法形式肯定双方用工关系选择的自由, 经济且能起到引导市场的作用。目前专门针对网络表演行业的立法有文化部2016年12月印发的《网络表演经营活动管理办法》。其中主要规范网络表演内容以及监管办法, 尚未提及网络主播与网络表演经营者、经纪公司的关系。参照网约车领域对待用工关系的做法, 可以将网络直播用工应当采用劳动合同或者其他形式协议的规定增补进该管理办法。如果涉及其他部委管辖的职权范围, 可以共同研究起草, 重新针对网络表演经营活动制定规章等规范性文件。

当然, 在赋予网络直播用工关系双方选择自由的同时, 要避免合意掩盖劳动关系之实的问题。现有纠纷多有经纪合作协议中明确排除建立劳动关系的条款。这类条款不能作为当事人真实意思表示的唯一根据。这类纠纷中尚有诸多体现经纪公司对网络主播管理的部分, 前文已经论及, 不再赘述。对待用工关系的判断, 仍应坚持实质标准, 按照从属性程度的不同, 在组织从属性和人格从属性不如典型劳动关系时, 着重考察经济从属性。如果网络主播由自己的意志改变提供直播服务的形式时, 其收入会受到协议的约束, 面临经纪公司的追责, 此时可以肯定具备劳动关系的特征。因此坚持实质标准, 不以双方协议的名称、协议中的部分条款等表面要件判断, 还是要结合事实上是否存在从属性关系判断, 即便不具备典型劳动关系从属性强烈的色彩。

四、结语

探究网络直播用工关系法律性质重点不为了给出其是否为劳动关系的答案, 重要的是如何结合当下用工方式多元化背景思考劳动法律规范未来走向的问题。可以说, 网络主播与经纪公司的纠纷是现今灵活就业中自治性劳动的真实写照。给付劳务方希望借用《劳动法》的倾向保护来实现自己的基本劳动权益, 接受劳务方又力图回避《劳动法》达到降低用工成本的目的。从鼓励新型行业发展考虑, 需要有明确的法律适用依据来引导和规范用工关系。坚信的是, 《劳动法》必定不会对此无动于衷, 立法者或许已经开始行动。

参考文献

[1]搜狐网.2017中国网络直播行业发展报告[Z/OL]. (2018-04-07) [2018-04-20].https://www.sohu.com/a/220102490_100096 472.

[2]腾讯文化产业办公室.网络表演 (直播) 社会价值白皮书发布[Z/OL]. (2018-04-01) [2018-04-18].http://www.tisi.org/4897.

[3]杨召奎.网络主播是谁的员工?[N].工人日报, 2017-02-21.

[4]周宝妹.主播、平台、经纪公司之关系确定[N].民主与法制时报, 2018-03-01.

[5]王全兴.“互联网+”背景下劳动用工形式和劳动关系问题的初步思考[J].中国劳动, 2017 (8) :7-8.

[6]中国日报网.主播职业报告发布揭晓网络主播生存现状, 网友这样评论![N/OL]. (2018-01-09) [2018-04-08].http://cnews.chinadaily.com.cn/2018-01/09/content_35463289.htm.

[7]谢增毅.我国劳动关系法律调整模式的转变[J].中国社会科学, 2017 (2) :123-143.

[8]谢德成.转型时期的劳动关系:趋势与思维嬗变[J].四川大学学报 (哲学社会科学版) , 2016 (6) :76-84.

[9]梁慧星.裁判的方法[M].北京:法律出版社, 2017.

[10]张颖慧.远程工作形态下新型劳动关系的法律保护[J].法商研究, 2017 (6) :79-87.

[11]黄越钦.劳动法新论[M].北京:中国政法大学出版社, 2003.

[12]田野, 刘霞.论弹性化背景下的用工自由与就业安全——从《劳动合同法》的修改争议说起[J].天津大学学报 (社会科学版) , 2017 (2) :139-145.

[13]粟瑜、王全兴.我国灵活就业中自治性劳动的法律保护[J].东南学术, 2016 (3) :104-113.

[14]王倩.德国法中劳动关系的认定[J].暨南学报, 2017 (6) :39-48.

[15]王全兴, 粟瑜.意大利准从属性劳动制度剖析及其启示[J].法学杂志, 2016 (10) :102-115.

[16]杨云霞.分享经济中用工关系的中美法律比较及启示[J].西北大学学报 (哲学社会科学版) , 2016 (5) :147-153.

注释

1 参见广东省广州市中级人民法院 (2017) 粤01民终24027号判决书。

2 参见陕西省西安市中级人民法院陕01民特172号裁定书。

3 参见深圳市龙岗区人民法院 (2017) 粤0307民初6503号判决书。

4 数据来源:在无讼案例网 (https://www.itslaw.com/) , 最后访问日期:2018年4月7日) 输入“网络主播”字样搜索民事类案例, 共计54起, 去除重复结果、与“合作”协议纠纷无关的案件后共计28起网络主播与经纪公司、直播平台的合作协议纠纷案件, 其中案件的案由既有劳动争议、合同纠纷, 也有确认仲裁协议效力等, 案由定性不一。

5 该文件关于劳动关系认定标准规定为:“一、用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同, 但同时具备下列情形的, 劳动关系成立。 (一) 用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格; (二) 用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者, 劳动者受用人单位的劳动管理, 从事用人单位安排的有报酬的劳动; (三) 劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。”