摘 要: 以婚姻搜寻理论分析框架为指导, 采用2012年“西安市农民工调查数据”, 探讨了外出务工对农民工初婚年龄的影响机制及性别差异。研究发现:婚前外出务工增强了农民工择偶中的议价能力, 提高了农民工的择偶标准, 使得择偶中的年龄匹配和教育匹配表现出更有利于自己的特征;婚前外出务工对男性和女性农民工的初婚年龄均起到显着的推迟作用, 但其通过各渠道变量对农民工初婚年龄的影响机制存在显着性别差异, 婚姻搜寻理论更适用于男性农民工。

关键词: 外出务工; 农村流动人口; 初婚年龄; 择偶匹配;

Abstract: Based on the framework of Marital Search Theory, this article has discussed the internal mechanism of migrant worker's first marriage age, and the gender difference by using survey data of Xi'an rural migrants in 2012. The results show that out-migrating for work before marriage could enhance the bargaining power of rural migrants in searching potential spouse; Meanwhile improving their criteria for potential spouse, and making better assortative age and education mating in more possible. Migrating out for work before marriage has a significant delaying effect on the first marriage age of both male and female migrant workers. However, it has significant gender difference in the influencing mechanisms of the first marriage age of migrant workers through various channel variables, which indicates that the Marital Search Theory is more suitable to explain the internal mechanisms for male rural migrants.

Keyword: migrating out for work; rural migrants; age at first marriage; assortative mating;

一、引言

人口流动迁移活跃是我国城镇化快速发展阶段的重要特征。2018年我国农民工规模达2.86亿人[1]。作为重要生命事件, 外出务工势必带来农民工生存、生活、工作环境与方式的改变, 其择偶、恋爱和婚姻观念与行为也不可避免地发生改变。当前, 农民工年轻化趋势明显, 较高比例的农民工正处于婚恋黄金期, 择偶和婚恋是他们面临的重要生计问题, “先流动、后结婚”是他们做出的重要生计安排, 也是他们实施的典型婚恋策略, 探讨“流动”与“结婚”两大生命事件之间的内在关系有助于揭示流动人口生计问题和婚姻问题背后所隐藏的发生机理。

中国是“普婚”文化盛行的国家, 婚姻缔结是个人生命周期中的重要事件, 也是家庭形成和生育行为的开始[2];“何时结婚”是人们婚恋过程中的重要决策, 并对家庭生育决策和婚姻关系稳定有重要影响[3,4]。对于农村流动人口而言, 初婚年龄反映了他们在流动中发展和适应的特点[5], 并可能在微观层面上影响其生育行为、婚姻稳定、生活质量和家庭幸福, 继而在宏观层面上影响人口结构、世代更替、人力资源积累、城乡经济发展以及社会和谐稳定。

那么, 农村流动人口的初婚年龄是否受其外出务工的影响?如果是, 外出务工又是通过怎样的渠道影响初婚年龄的?分析外出务工对农村流动人口初婚年龄的影响, 并探究外出务工影响初婚年龄的渠道, 对于预测农村流动人口初婚年龄的变化趋势、引导其婚姻和生育行为、保障其婚姻和家庭稳定、促进城乡经济和社会发展等具有重要的理论与现实意义。

现有研究多认为流动经历对农民工的初婚年龄有正向影响。如刘玉兰分析了童年期迁移经历对成年后生活的影响, 发现童年期的迁移经历对初婚年龄有推迟作用[6];曾迪洋的研究发现, 婚前劳动迁移者, 尤其是婚前有多次流动经历的人, 其初婚年龄明显推迟[5]。部分学者还关注了流动经历影响流动人口初婚年龄的性别差异, 但结论存在分歧。如靳小怡等对“80后”农村人口的研究发现, 婚前有流动经历的女性, 其初婚年龄显着推迟, 但男性却没有明显的变化[7];许琪的研究发现, 婚前流动显着推迟了农民工的初婚年龄, 且这种推迟效应对男性农民工表现得更为明显[8];刘厚莲对2013年全国流动人口动态监测数据的分析发现, 新生代人口, 无论是乡—城流动者, 还是城—城流动者, 其初婚年龄均比非流动人口更晚, 且该结论对男性和女性都适用[9]。也有学者分析了其他发展中国家人口流动对初婚年龄的作用, 如强巴克雷 (Jampaklay) 采用泰国1984—2000年的追溯性数据, 分析了乡城流动对泰国农村人口初婚年龄的影响, 发现流动确实起到推迟初婚年龄的作用, 但流动对男性和女性初婚年龄的影响机制截然不同[10]。

然而, 关于外出务工如何影响农民工的初婚年龄, 鲜有研究对此展开探讨。奥本海默 (Oppenheimer) 的婚姻搜寻理论 (Marital Search Theory) 着重论述了单身青年在就业初期的经济状况不确定性对初婚年龄的影响, 并强调指出“择偶匹配”因素在其中发挥渠道作用[11]。与“何时结婚”相同, “同谁结婚”也是婚恋过程中的重要决策。该类研究往往通过婚姻匹配度进行讨论。婚姻匹配度是指男女双方在年龄、教育、通婚范围、户籍等特征上的匹配程度, 是评估社会结构开放程度的有效指标[12,13]。已有研究关注了我国婚姻匹配的特征、历史变迁及对婚姻质量和婚姻稳定的影响[4,14,15], 少数研究探讨了外出务工和婚姻匹配的关系, 如靳小怡等研究发现, 婚前有外出务工经历者, 其夫妻间的年龄差拉大, 地理通婚范围进一步扩大[7];陈娜认为婚前外出务工只对地理通婚范围有显着影响, 对户口、教育和收入匹配没有影响[16]。但已有研究忽略了一个重要事实, 即用以探讨婚姻匹配度的已婚夫妻的相关特征在本质上是男女双方择偶过程中的筛选标准, 在时序上是先于婚姻缔结行为发生的, 也即婚姻匹配 (1) 可能在外出务工对初婚年龄的影响过程中起着渠道的作用。总之, 奥本海默的婚姻搜寻理论为分析外出务工对初婚年龄的影响机制提供了理论指导, 但相关经验研究非常薄弱, 也为本研究余留了空间。

综上可见, 近些年来外出务工与农民工初婚年龄的关系问题正在成为学术界关注的社会热点问题, 并且已有研究呈现出以下特征: (1) 影响因素方面, 虽然结婚是男女双方的博弈和选择, 但已有研究多采用事件史分析方法, 同时将已婚者和未婚者纳入分析, 这就造成对流动经历、个体和家庭因素的关注较多, 而对配偶个人特征或夫妻匹配度等因素的关注较少。 (2) 影响机制方面, 已有研究多关注外出务工对初婚年龄的直接影响, 而在外出务工如何影响初婚年龄的发生机制、夫妻匹配度在影响过程中是否发挥作用等问题上, 仍然存在较大的研究空间。 (3) 数据来源方面, 已有研究主要采用CGSS或CFPS等全国性调查数据或东部沿海城市的调查数据, 对于中西部地区农民工婚姻问题的学术关注依然较少, 而中西部农村地区是农民工主要来源地, 且省内流动农民工比重明显增加[1]。据此本文认为, 选取中西部地区农民工为研究对象, 纳入夫妻匹配因素, 探究外出务工对农民工初婚年龄的影响机制及其性别差异, 对于拓展农民工婚姻家庭研究、探究农村流动人口的婚姻缔结行为和择偶匹配程度的变化趋势、预测人口流动背景下家庭生育行为的特点和变动规律等均具有重要的理论意义和实践价值。

本文以婚姻搜寻理论为指导, 采用2012年西安市农民工调查数据, 对外出务工与农村流动人口初婚年龄之间的关系进行深入分析, 旨在考察外出务工是否影响初婚年龄?外出务工通过何种渠道影响初婚年龄?其影响是否存在性别差异?

二、理论和假设

1. 理论框架

无论是在发达国家还是发展中国家, 初婚年龄的变化趋势及其影响因素均已引起广泛关注。在相关研究中, 奥本海默的婚姻搜寻理论是被广泛应用的经典理论。该理论是在强调择偶匹配的等价交换或互补原则的基础上提出来的, 强调了经济状况的不确定性是未婚青年婚姻推迟的重要因素。稳定就业和职业发展是反映人们社会经济地位的重要指标, 也是决定其未来生活方式的重要因素。绝大多数未婚青年仍处于寻求就业和发展机会, 并进行相关培训、学习和历练阶段, 因此与长相、性格、种族等非经济特征相比, 其社会经济状况和潜力在一定时间内表现出极大的不确定性。这既降低了他们在婚姻市场上对异性的经济吸引力, 也制约了他们对于与自身相匹配的潜在配偶的认识。因此, 未婚青年往往会推迟择偶, 直到获得稳定的就业和具备相对确定的经济能力。从经济不确定性向确定性转变的过程所需时间越长, 其结婚的年龄推迟得越久[11]。

婚姻搜寻理论还强调就业和经济状况通过影响择偶匹配过程进而影响初婚年龄。首先, 当人们通过就业实现经济独立和经济能力提升时, 其在婚姻市场中便有了更优越的地位和议价的能力。按照择偶的同类匹配及互补原则, 他们将提高择偶标准, 以实现与自己更对等的匹配。为实现更对等的匹配, 他们择偶的过程可能进一步延长, 从而推迟了初婚的年龄。其次, 就业或工作本身也具备很强的婚姻市场功能。工作性质和工作环境提供了人际接触的机会, 拓展了人们社会网络的规模和社会交往的空间, 使得个人所处的婚姻市场半径向外延伸, 为适婚青年提供了更多的择偶机会, 并使得其花费更多的时间在婚姻市场中搜寻, 以实现更高水平的匹配, 这在客观上推迟了结婚的时间[11]。

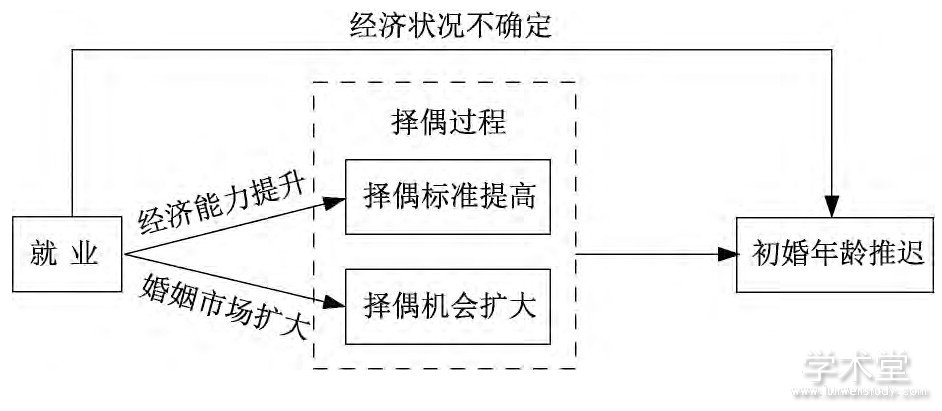

综合上述分析, 婚姻搜寻理论关于初婚年龄影响机制的分析框架如图1所示。

图1 婚姻搜寻理论关于初婚年龄影响机制的分析框架

2. 研究假设

人口流动是人力资本积累的重要方式[17]。为谋求更好的生存与发展, 部分农村青年在结婚之前流动到城市。他们在城市中获得了较多的就业和发展机会, 但在一段时间内也面临着适应城市社会和经济不确定性的压力[18,19]。他们将从事何种工作、收入状况怎样、发展前景如何等在一定时期内是不确定的;只有经过一段时间才能较稳定就业, 进而降低经济的不确定性。这在一定程度上限制了其在婚姻市场中的吸引力, 制约了其对于与自己相匹配的潜在配偶特征的判断, 并推迟了婚姻缔结的时间。留守农村的未婚青年则恰恰相反, 由于农村或附近地区可提供的就业机会和类型十分有限, 在具有“熟人社会”或“半熟人社会”性质的传统农村[20,21], 熟人关系网络是他们求职的主要途径, 其经济状况的不确定性水平较低, 实现从不确定性到确定性转变所需时间也较短。另外, 外出务工使得农村未婚青年从传统的农村迅速地转换到更加现代化、多元化的城市[22], 虽然打工挣钱和寻求职业发展的机会是他们步入城市的主要目的, 但工作和生活场域的变化也在潜移默化中改变和重塑着他们的婚姻和家庭观念[8];他们的婚姻观念和行为方式更趋于现代化, 更愿意主动推迟结婚[5,23]。据此提出假设1。

假设1:婚前外出务工推迟了农村流动人口的初婚年龄。

教育和年龄是男女择偶的重要标准, 并引起国内外学者的广泛关注。长期以来, 大量研究在支持“绝大多数婚姻表现为同质性”观点的基础上, 多强调人们居于首位的择偶偏好的性别差异, 即男性更关注潜在配偶的生物特征, 倾向于选择年轻、漂亮的女性;而女性更关注潜在配偶的经济状况, 倾向于选择文化水平高、经济状况好的男性[24,25,26]。对我国城市青年和农村流动人口择偶标准的研究也有类似发现:男性较女性而言, 对择偶对象的生理性因素 (如年龄、容貌) 关注更多;而女性较男性而言, 更为看重择偶对象的物质条件 (如学历、住房、收入) [27,28]。有研究用“郎才女貌”来概括男女择偶标准的性别差异[29], 女性的容貌和男性的经济状况分别成为男女两性择偶的关键标准。这就使得择偶匹配模式常常表现为以“同类婚”为主和在此基础上的“夫略高于妻”的“向上婚”[30]。

对于在择偶中男性是否不看重女性的经济潜力, 抑或女性不看重男性的年龄, 上述研究并未给出明确结论。少数研究认为, 在工业化和现代化进程中, 随着女性经济独立性的增强, 择偶匹配的性别差异仍然存在, 但其形式和特征有所变化, 并促使夫妻之间“同类匹配”的程度进一步提高[31]。首先, 在年龄匹配方面, 有研究明确否定了女性对年龄较大男性的偏好。如邦克 (Buunk) 对20—60岁人口择偶年龄偏好的研究发现, 男女之间择偶年龄偏好的性别差异突出表现为男性更希望与比自己年轻的女性建立亲密关系, 而任何年龄段的女性都希望与同年龄段的男性建立亲密关系[32]。周炜丹对2000年人口普查数据的分析发现, 夫妻年龄差会随男性结婚年龄的增加而扩大, 随女性结婚年龄的增加而缩小[33]。据此我们可以推断, 伴随着现代化进程的推进和女性的经济独立, 男女双方期待的择偶年龄偏好为:男性仍然偏好与年龄小的女性结婚, 而女性则倾向于选择与年龄相仿的男性结婚。

同样的, 在教育匹配方面, 随着女性受教育程度和经济独立性的提高, 作为衡量女性经济能力的重要指标, 教育特征在择偶过程中日益受到男性的重视;夫妻的教育匹配模式也因此发生变化, 即男性和女性都追寻具有高收入潜力的配偶[11]。在该趋势下, 具有相似受教育程度的人更可能结婚。古佐 (Guzzo) 对美国女性结婚风险的研究发现, 受教育程度显着提高了黑人女性和白人女性进入婚姻的可能性[34]。托尔 (Torr) 对1940—2000年间美国女性婚姻行为的比较研究也发现, 婚姻行为在接受过高等教育的女性中更加普遍[35]。埃斯特韦 (Esteve) 对九个发展中国家夫妻匹配方式的研究发现, 半数以上夫妻的教育水平是一致的, 印度夫妻教育水平一致的比例高达70%[36]。李煜对新中国成立以来50年间夫妻教育匹配变迁的研究表明, 改革开放以来夫妻教育匹配的同质性迅速上升;女性的教育“向上婚”主要集中在向上一层, 而实现跨层式“向上婚”的机会越来越小[30]。据此我们可以进一步推断男女双方期待的教育匹配模式分别为:女性仍然倾向于选择教育程度更高的男性, 而男性则倾向于同受教育程度相近的女性结婚。男女在择偶中的性别差异客观上提高了教育匹配的“同质婚”比例。

在我国乡城流动背景下, 外出务工显着改善了青年农民工的经济状况, 按照“同类匹配”的原则, 其择偶标准也自然提高。许传新对新生代农民工择偶标准的研究发现, 随着男性和女性进入就业市场和经济状况的改善, 他们在婚姻市场中的地位得以提升, 并促使其择偶标准的提高, “随便找一个凑合”的观念几乎不存在[37]。依据前面的分析, 他们在年龄和教育方面的择偶偏好应该表现在两方面:一是有益于提升自身收益的择偶偏好得以保留, 即男性仍然偏好与更年轻的女性结婚, 女性则依然保持对更高受教育程度男性的偏好;二是“同类匹配”的偏好得以强化, 即随着女性经济独立性的增强和对男性的经济依附减弱, 女性更倾向于选择年龄相仿的男性, 而男性则更倾向于选择受教育程度相近的女性。择偶标准的提升意味着他们可能为了找到更理想的潜在配偶而主动延长择偶的过程, 这在客观上带来了初婚年龄的推迟。综合上述分析, 提出以下假设。

假设2:婚前外出务工通过夫妻年龄匹配影响初婚年龄。

假设2.1:婚前外出务工通过夫妻年龄匹配进而影响男性的初婚年龄。婚前外出务工男性的夫妻年龄差更大, 夫妻年龄差越大则初婚年龄越推迟。

假设2.2:婚前外出务工通过夫妻年龄匹配进而影响女性的初婚年龄。婚前外出务工女性的夫妻年龄差更小, 夫妻年龄差越小则初婚年龄越推迟。

假设3:婚前外出务工通过夫妻受教育匹配影响初婚年龄。

假设3.1:婚前外出务工通过夫妻受教育匹配进而影响男性的初婚年龄。婚前外出务工男性的夫妻受教育时间差更小, 夫妻受教育时间差越小则初婚年龄越推迟。

假设3.2:婚前外出务工通过夫妻受教育匹配进而影响女性的初婚年龄。婚前外出务工女性的夫妻受教育时间差更大, 夫妻受教育时间差越大则初婚年龄越推迟。

在“先成家后立业”的传统家庭观念和以“强关系”为支撑的乡土社会的影响下, 农村婚姻长期保持着近距离婚配和早婚并行的特点, 绝大多数的农村婚姻仍集中在同镇或同县范围内[38]。对于婚前外出务工的单身青年而言, 新的工作地点和工作环境扩大了其社会交往圈, 使其择偶空间突破了以村庄和乡镇为界限的婚姻市场束缚, 在流入地城市也有了范围更广的婚姻市场。强巴克雷分析了乡城流动对泰国青年初婚年龄的影响, 发现乡城流动有利于农村青年获得农村和城市双重婚姻市场, 并有利于提高其结婚机会, 但同时也造成结婚的推迟[10]。胡莹和李树茁对农村流动妇女的研究发现, 农村外出务工女性的通婚范围在迅速扩大[39]。王磊分析了农村人口地理通婚圏的变动状况, 发现省内和跨省流动是农村人口地理通婚范围扩大的重要因素[40]。景晓芬对西安市农民工通婚距离的研究发现, 农民工通婚范围表现出日益扩大的趋势, 外出务工是重要影响因素[41]。刘厚莲对全国流动人口动态监测数据的分析发现, 新生代流动人口中跨省婚姻的初婚年龄要明显高于省内婚姻[9]。那么, 对于农民工而言, 伴随通婚范围的扩大, 是否意味着男女双方逐渐摆脱了早婚传统的束缚, 其在婚姻市场中搜寻潜在配偶的时间将进一步延长, 初婚年龄也将被推迟?据此提出假设4。

假设4:婚前外出务工通过通婚范围影响初婚年龄。婚前外出务工者的通婚范围更大, 通婚范围越大则初婚年龄越推迟。

三、数据和方法

1. 数据来源

本文所用数据来自西安交通大学公共政策与管理学院“流动人口课题组”和国家统计局陕西省调查总队于2012年进行的“西安市农民工调查”。本次调查对象为在西安市生活和工作、年龄在16—59周岁、户籍在西安市九城区以外的农业户籍人口。调查计划抽取1200名农民工样本, 约为2010年西安市流动人口的1%。调查抽样过程如下:首先, 根据地理位置和经济发展水平, 将九个城区分为中心区、近郊区和远郊区三类区域 (每类各包括三个城区) , 每类区域随机抽取两个城区纳入调查;根据各类区域流动人口的分布情况, 按照3∶4∶3进行配额, 并要求新生代农民工与第一代农民工的比例控制在7∶3左右, 且抽样尽量覆盖该区域农民工聚集的主要行业。其次, 在各城区分别抽取5个街道, 每个街道抽取40名农民工样本。非等概率抽样不可避免地导致数据有偏, 不过对数据的初步计算发现, 农民工基本特征 (如年龄、来源地、性别等) 的分布同2012年西安市流动人口动态监测数据是大致吻合的, 表明调查数据具有一定的代表性。本调查共获得有效样本1215人, 其中新生代农民工817人, 第一代农民工398人;农民工以省内流动和中西部省份流入为主, 其中来自陕西省内的占全部样本的62.7%, 来自其他中部和西部省份的分别占18.0%和13.3%, 来自东部省份的仅占5.9%。这表明, 西安市是中西部农民工的重要聚集地, 对本数据的分析可较好地反映中西部农民工的特征。

对未婚者而言, 在调查时点其婚姻行为尚未发生, 其未来配偶的年龄、经济、来源地等信息均不确定;为了获得有效的年龄匹配、教育匹配和通婚范围等渠道变量信息, 本文只选取婚姻状况为初婚的样本。对数据的初步分析发现, 农民工的平均初婚年龄为23.8岁。而小于23.8岁的农民工样本合计276人, 其中有过结婚经历的仅28人 (初婚、离异、再婚者人数分别为25、2和1) , 约占这一年龄段样本的10%。这表明小于23.8岁的农民工绝大多数尚未步入婚姻, 少数已婚者属于较早结婚者, 若将其纳入分析则难以客观反映该群体的实际初婚年龄。因此, 本文只选取年龄在23.8岁及以上、婚姻状况为初婚的农民工样本为分析对象, 最终有效样本量为632人。

2. 变量设计

(1) 因变量。因变量为初婚年龄, 通过计算初婚时间和出生时间之差生成, 该变量为连续变量。

(2) 自变量。自变量为“婚前是否外出务工”, 通过比较初次外出务工时间和初婚时间加以判断:初次外出务工时间早于初婚时间, 表示婚前有外出务工, 赋值为“1”;初次外出务工时间晚于初婚时间, 表示婚前未外出务工, 赋值为“0”。

(3) 渠道变量。渠道变量包括夫妻年龄差、夫妻受教育时间差和通婚范围。夫妻年龄差为连续变量, 通过计算丈夫与妻子出生时间之差生成;夫妻受教育时间差是在将夫妻受教育程度中“不识字、小学、初中、高中 (含中专和技校) 、大专、本科”分别赋值为“0、6、9、12、15和16”的基础上, 通过计算丈夫和妻子受教育时间的差值生成, 并做连续变量处理;通婚范围指夫妻双方来源地的行政界限, 为四分类变量, 选项包括“县内、市内、省内、省外”, 分别赋值为“0、1、2、3”, 以“县内”为参照项。

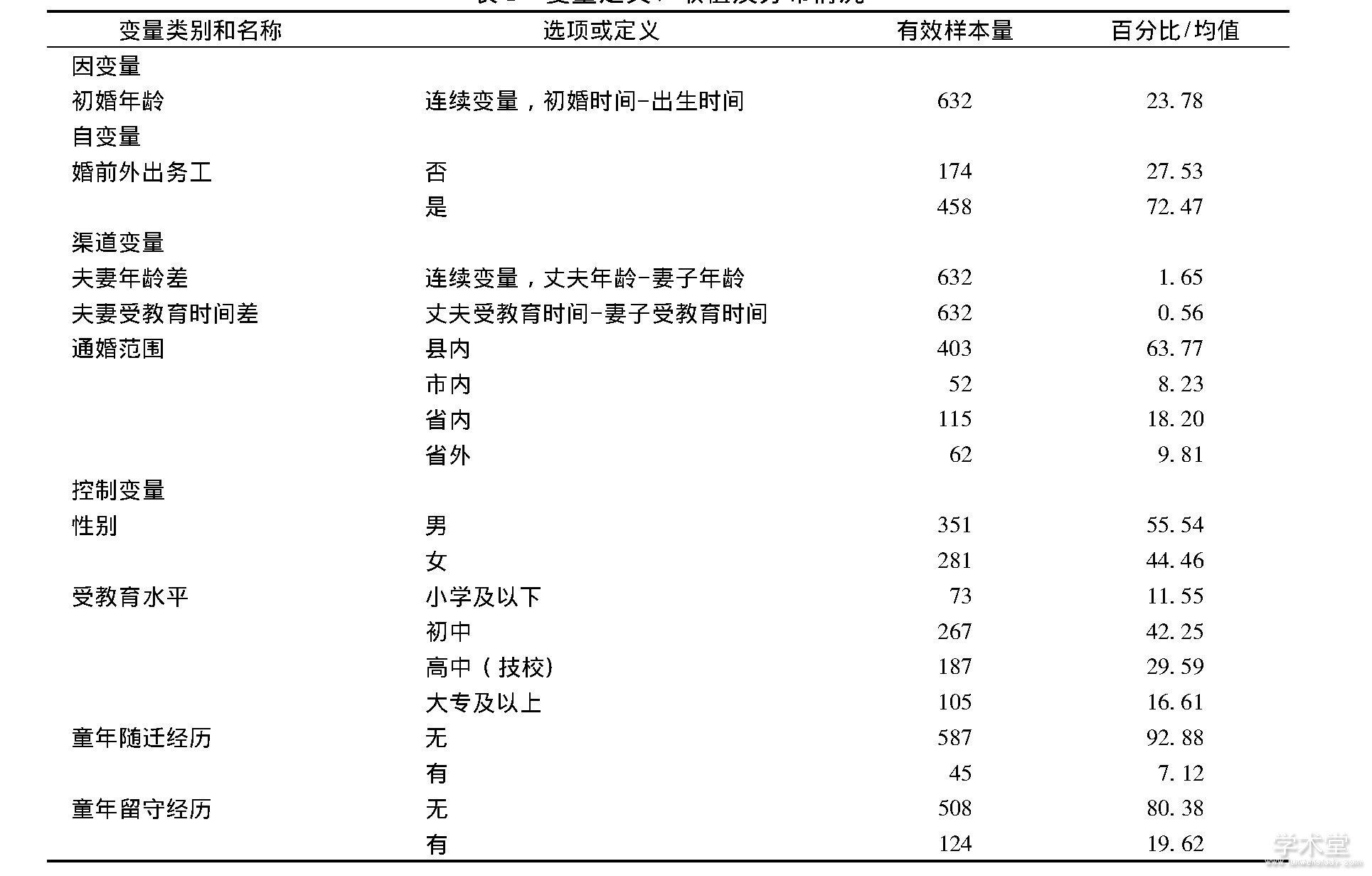

(4) 控制变量。控制变量包括性别、受教育程度、童年随迁经历和童年留守经历等人口社会学变量 (1) 。需要强调的是, 由于初婚事件已经发生, 因此自变量只能选择那些在初婚前已经出现的信息, 当前的职业、收入、流动状况等常用的人口社会学特征均不适合纳入分析。由于一些回溯性信息获取存在困难, 且回溯性数据的信度面临较大质疑, 这给控制变量的选择带来困难。本文所选变量的定义、取值及分布情况见表1。

表1 变量定义、取值及分布情况

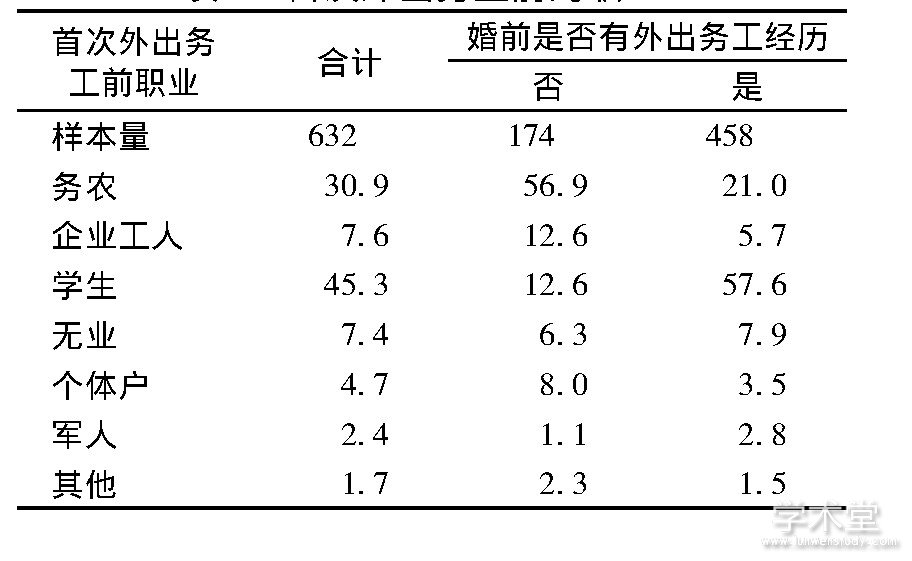

本文也分析了样本首次外出务工前的职业 (见表2) 。不管婚前是否外出务工, 绝大多数农民工首次外出务工前的职业为务农、学生和无业, 这些职业的共同特征是收入低, 甚至无收入。只有12.3%的职业为个体户或企业工人。因此, 可以认为首次外出务工前绝大多数农民工并不具备稳定的、发展前景较好、收入水平较高的职业, 外出务工是提升其经济能力和人力资本的重要措施。

3.研究模型

相关学者在研究教育对健康的影响机制时所用的分析方法对本文有重要的参考意义[41,42]。程令国将“渠道变量”界定为受自变量 (如教育) 影响或决定转而会影响因变量 (如健康状况) 的变量[43]。根据卡特勒 (Cutler) 及程令国等人的做法, 在计算自变量对因变量影响的回归系数基础上 (如方程1所示) , 将渠道变量纳入分析, 重新计算自变量对因变量影响的回归系数;通过比较系数的变化, 可以揭示渠道变量所能解释的自变量对因变量产生影响的比例。在这里, 渠道变量实质上为中介变量。以下为该方法应用于本文的具体说明。

表2 首次外出务工前的职业

为了检验婚前外出务工对农村流动人口初婚年龄的影响, 本文首先设定以下模型:

在方程1中, Mi表示个体i的初婚年龄, Migrationi是婚前是否外出务工, Xi是其他控制变量, μi是随机扰动项。在考虑了性别、受教育程度等控制变量后, α1可以看作是自变量“婚前外出务工”对因变量“初婚年龄”的简化型效应, 其中包括婚前外出务工对初婚年龄的直接效应, 也包括婚前外出务工通过各渠道变量对初婚年龄的间接效应。

本文的渠道变量是指受婚前外出务工影响或决定并转而影响初婚年龄的变量。为了探讨婚前外出务工如何通过渠道变量影响初婚年龄, 在方程1的基础上添加本文所关注的渠道变量Ci, 并重新对初婚年龄进行估计 (如方程2所示) :

方程2中的渠道变量Ci包括夫妻年龄差、夫妻受教育时间差和通婚范围, 分别用来验证假设2至假设4。与方程1相比, 方程2除了加上渠道变量, 其他设定和方程1相同。参考程令国的证明, 在估计方程1和2中婚前外出务工的系数即为渠道变量在解释婚前外出务工对初婚年龄的影响中所占的比重。

四、分析结果

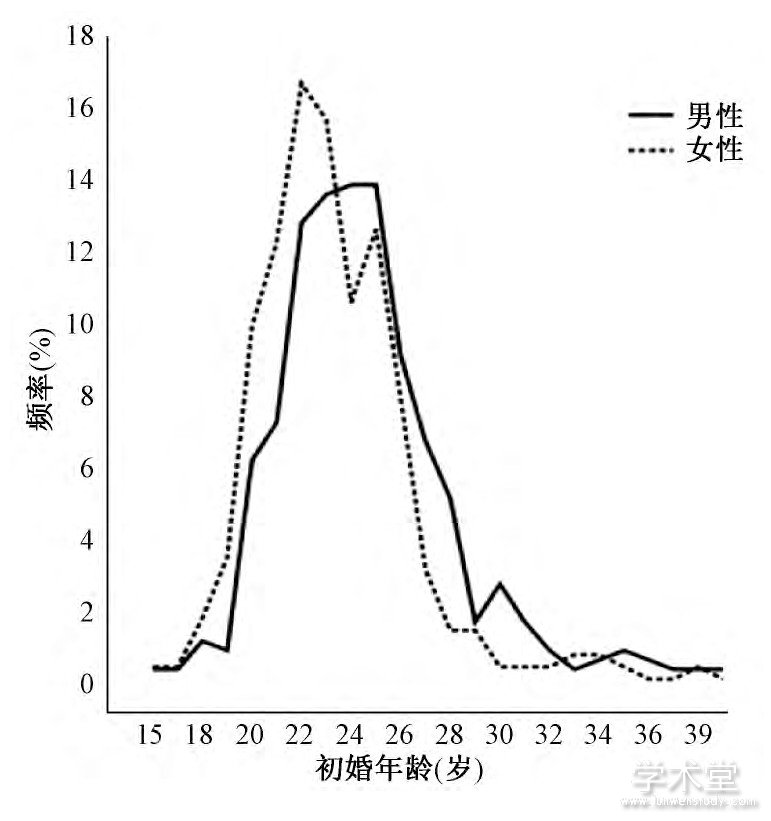

1. 初婚年龄的分布

不同性别农民工的初婚年龄分布情况如图2所示。总体来看, 西安市农民工的平均初婚年龄为23.78岁, 其适婚年龄区间十分集中, 主要在20—28岁之间;其中, 22—25岁之间结婚的比例最高, 各年龄结婚的比例均在10%左右或以上;26岁之后初婚比例迅速下降, 30岁之后初婚比例逐渐趋近于0。分性别来看, 农民工的初婚年龄也表现出明显的“男高女低”特征, 即女性的主要初婚年龄区间的下限和上限均小于男性;在23岁之前的各个年龄段, 女性初婚的比例都明显高于男性;而到23岁之后, 各年龄段女性初婚的比例几乎都低于男性。

图2 农民工初婚年龄分布

2. 婚前外出务工对初婚年龄的影响

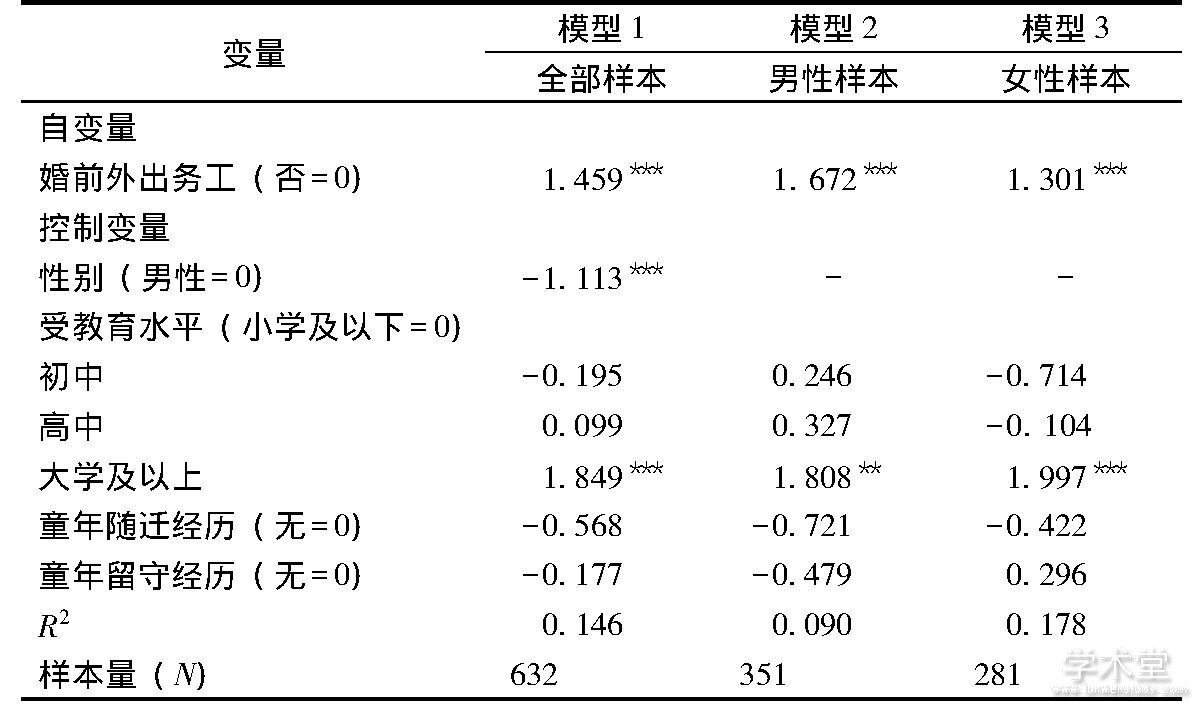

如表3所示, 本文首先考察婚前外出务工对初婚年龄的简约形式效应, 即方程 (1) 的OLS估计结果。其中, 模型1是对全体样本的回归, 模型2和模型3分别是对男性和女性样本的回归。

模型1结果显示, 对于全部农民工样本而言, 在控制性别、教育、童年留守和随迁经历后, 婚前外出务工仍然显着推迟了农民工的初婚年龄, 与婚前未外出务工者相比, 婚前外出务工者的初婚年龄推迟了1.459岁。分性别的实证结果 (模型2和模型3) 进一步显示, 无论是男性农民工, 还是女性农民工, 其婚前外出务工均起到推迟初婚年龄的作用, 假设1得到验证;同时, 相较于女性农民工, 婚前外出务工对推迟男性农民工初婚年龄的贡献度更高, 婚前外出务工对男性农民工初婚年龄的回归系数为1.672, 而女性的回归系数明显较低 (为1.301) 。模型1结果还显示, 性别对初婚年龄有着显着的负向影响, 即与男性农民工相比, 女性农民工的初婚年龄更为提前。

表3 婚前外出务工对初婚年龄的OLS回归

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显着。

3. 婚前外出务工对渠道变量的影响

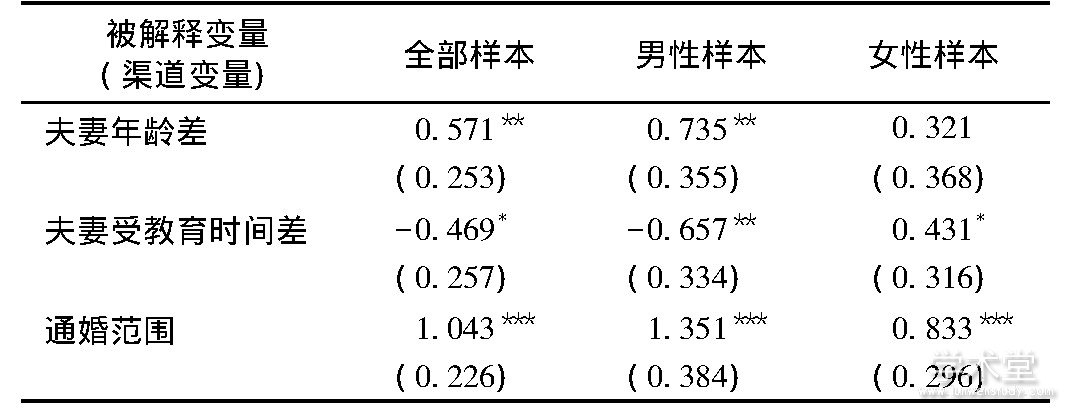

为了分析外出务工对农民工初婚年龄的影响渠道, 需要先验证外出务工对渠道变量的影响。本文分别以夫妻年龄差、夫妻受教育时间差和通婚范围三个渠道变量为因变量, 以婚前外出务工为自变量, 并控制了其他人口社会学特征, 进行回归分析。对于各渠道变量, 采取与表3相同的分析策略, 分别以全部样本、男性样本和女性样本为分析对象, 构建回归模型。在回归方法选择上, 对于夫妻年龄差和夫妻受教育时间差的分析采用多元线性回归方法;对通婚范围的分析则采用Ordinal Logistic回归法 (分析结果见表4) 。

表4 婚前外出务工对渠道变量的回归

注:1.受篇幅所限, 本表只报告了婚前外出务工对各渠道变量的回归系数和标准误, 而各控制变量的回归系数不再展示和报告;2.*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显着。

表4第一列结果表明, 就全部样本来看, 控制了人口社会学变量之后, 婚前外出务工对各渠道变量均有显着影响, 婚前外出务工扩大了夫妻年龄差、缩小了夫妻受教育时间差、扩大了通婚范围。第二列结果表明, 就男性样本来看, 婚前外出务工起到扩大夫妻年龄差、缩小夫妻受教育时间差的作用。第三列结果显示, 就女性样本来看, 婚前外出务工起到扩大夫妻受教育时间差的作用, 与婚前未外出务工的女性相比, 婚前外出务工的女性与配偶的受教育差异更大。另外, 第二列和第三列结果都显示, 婚前外出务工有利于扩大通婚范围, 这在男性和女性农民工中都得到验证。

上述分析表明, 婚前外出务工对夫妻年龄、教育匹配影响的方向和显着性水平虽然在性别间存在差异, 但却反映了同一观点, 即外出务工提升了人们的经济能力和资源水平, 并提高了他们在择偶中的议价能力, 使得其择偶标准进一步提升。对男性而言, 与婚前未外出务工者相比, 婚前曾外出务工者在择偶中同时看重女性的外在吸引力和经济潜力, 不但他们对年轻女性的偏好在择偶实践中得以强化, 而且能够选择受教育水平更加匹配的女性;对女性而言, 与婚前未外出务工者相比, 婚前外出务工使得女性对男性经济潜力的关注进一步增强, 她们更倾向于选择受教育程度更高的男性为配偶。

4. 婚前外出务工影响初婚年龄的渠道分析

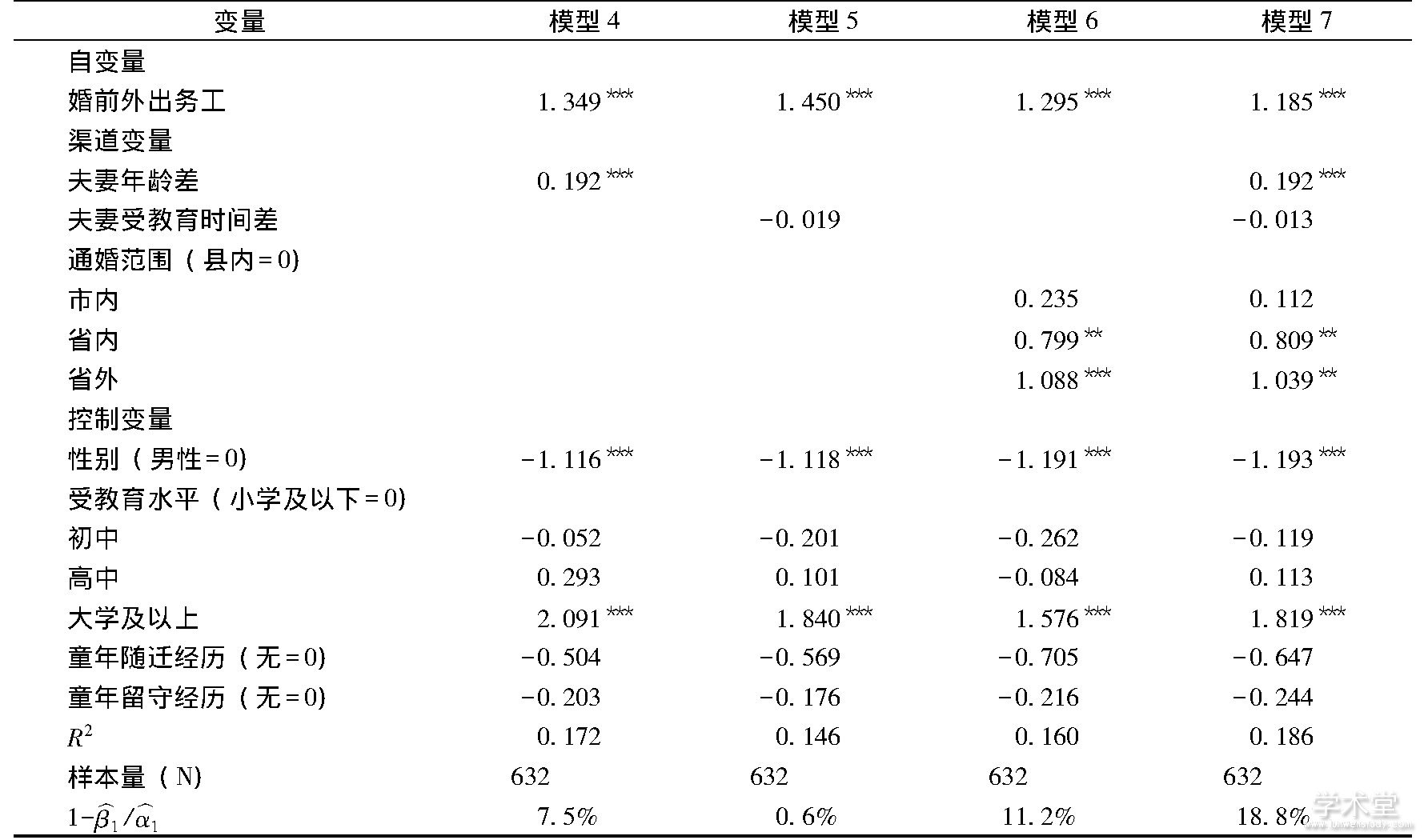

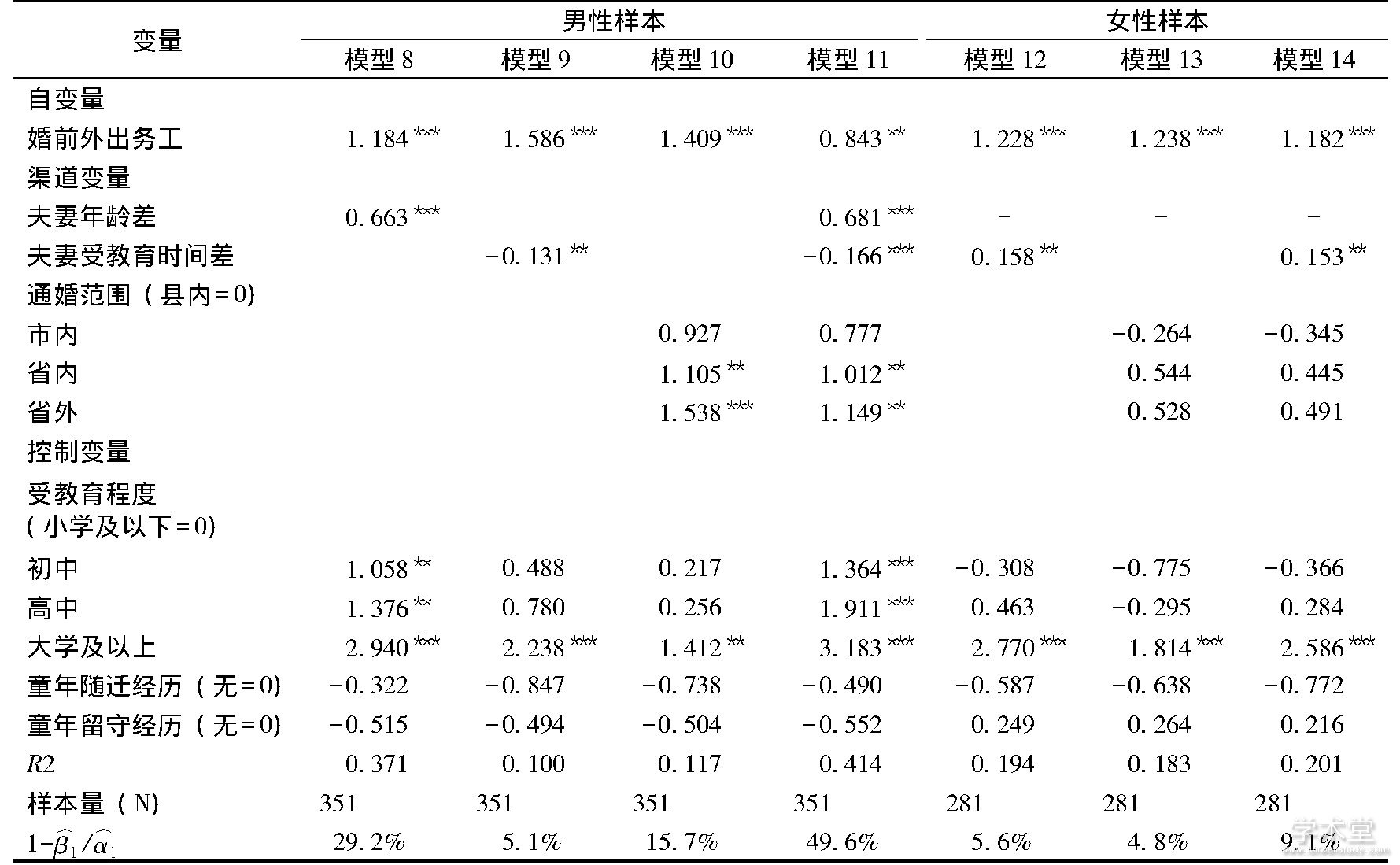

前面已先后验证了在控制人口社会学特征后婚前外出务工对初婚年龄和渠道变量的影响。那么, 这些渠道变量在解释婚前外出务工对初婚年龄的影响时又起怎样的作用?表5和表6依次以全部样本、男性样本和女性样本为分析对象, 汇报了婚前外出务工对初婚年龄影响的渠道分析 (方程2的估计结果) 。需要强调的是, 由于婚前外出务工对女性样本的夫妻年龄差没有显着的影响, 表6中夫妻年龄差不纳入回归模型。

表5中, 模型4至模型6分别是在表3模型1基础上依次加入单个渠道变量的回归结果, 模型7是在表3模型1基础上同时加入三个渠道变量的回归结果。同样的, 表6中, 模型8至模型10分别是在表3模型2的基础上依次加入单个渠道变量的回归结果, 模型11则是同时加入三个渠道变量的回归结果;模型12和模型13分别是在表3模型3的基础上依次加入配偶受教育年限和通婚距离两个渠道变量的回归结果, 模型14则是同时加入这两个渠道变量的回归结果。如分析模型部分所述, 为加入每个渠道变量后婚前外出务工变量系数的下降幅度, 即渠道变量在解释婚前外出务工对初婚年龄的影响中所占的比重。

表5分析结果显示, 对全部样本而言, 在控制了人口社会学变量后, 年龄差和通婚范围两个渠道变量均对初婚年龄有显着的正向影响, 即夫妻年龄差的增加和通婚范围的扩大都有利于推迟初婚年龄, 假设2和假设4得以验证。夫妻年龄差和通婚范围两个渠道变量分别能够解释婚前外出务工对初婚年龄影响的7.5%和11.2%。当三个渠道变量全部加入后, 它们共同占“婚前打工经历对初婚年龄影响”作用的比重为18.8%。

表5 婚前外出务工影响初婚年龄的渠道分析 (全部样本)

注:1.*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显着。2.由于各渠道变量之间存在一定相关性, 所以总解释比重小于三个渠道单独解释比重之和。下同。

表6 婚前外出务工影响初婚年龄的渠道分析 (男性和女性样本)

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显着。

表6分别对男性和女性农民工的初婚年龄进行了渠道分析, 发现渠道变量的影响和解释力存在显着的性别差异。对男性样本而言, 三个渠道变量在婚前外出务工对初婚年龄的影响中均发挥了重要作用 (见模型8至模型11) 。首先, 夫妻年龄差和夫妻受教育时间差对初婚年龄分别有显着的正向影响和负向影响, 即夫妻年龄差越大, 则初婚年龄越推迟;而夫妻受教育时间差越大, 则初婚年龄反而提前。其次, 通婚范围对初婚年龄有显着的正影响, 与通婚范围为“县内”相比, 通婚范围为“省内”和“省外”的初婚年龄均推迟了1年以上。上述分析表明, 由于婚前外出务工提高了人们自身的经济能力和人力资本, 其择偶标准也相应地提高, 因此人们需要花费更多的时间选择更匹配的潜在配偶;而婚姻市场范围的扩大, 提供了更多择偶机会的同时, 也进一步延长了人们选择配偶所需要的时间。三个渠道变量分别能够解释婚前外出务工对初婚年龄影响的29.2%、5.1%和15.7%, 解释力最强的是夫妻年龄差, 其次是通婚范围, 夫妻受教育时间差的解释力最弱。将三个渠道变量同时纳入分析 (如模型11所示) , 三个变量共同对初婚年龄的解释力达到49.6%, 说明它们是婚前外出务工对男性初婚年龄影响的重要渠道。假设2.1、假设3.1和假设4在男性样本中得到验证。

对女性而言, 夫妻受教育时间差在解释婚前打工经历对初婚年龄影响中具有一定作用, 不过解释力只有5.6%, 婚前外出务工提升了女性在婚姻市场中的议价能力, 使得其能够在婚姻市场中选择受教育程度较高的潜在配偶, 这一择偶和匹配过程在一定程度上起到推迟初婚年龄的作用, 假设2.2得到验证。通婚范围的渠道作用并不显着, 即虽然外出务工扩大了女性的通婚范围, 但并未因此延长女性在婚姻市场中的选择时间, 假设4未通过验证。这可能与婚姻市场中存在的人口性别失衡与男性婚姻挤压有关。随着20世纪80年代以来人口出生性别比的持续偏高, 男性婚姻挤压已经出现, 并主要集中在经济发展水平较低的农村地区;在大规模农村人口的乡城流动下, 婚姻挤压突破城乡的界限, 部分男性农民工也面临婚姻挤压风险[43]。农村人口 (含农民工) 所处婚姻市场表现出男性人口相对过剩, 女性处于较优势地位, 面临更多的选择机会。在这种情境下, 对女性而言, 即使婚姻范围的扩大也并未延迟其初婚年龄。

五、结论与启示

本文采用2012年西安市农民工调查数据, 系统讨论了婚前外出务工对农民工初婚年龄的影响及其影响渠道, 得到以下结论。

第一, 在西安工作和生活的农民工群体适婚年龄区间非常集中, 主要在20—28岁之间, 其中22—25岁之间结婚的比例最高。农民工初婚年龄表现出明显的性别差异, 女性初婚年龄明显低于男性。

第二, 婚前外出务工对夫妻年龄差、夫妻受教育时间差、通婚范围均有显着影响。总的来说, 婚前外出务工提升了农民工的择偶标准, 并扩大了其择偶范围。一方面, 作为提升农民工经济能力和人力资本的重要途径, 婚前外出务工提高了农民工的择偶标准, 使得择偶时年龄和教育匹配表现出更有利于自己的特征。对男性来说, 婚前曾外出务工的男性在择偶中同时看重女性的外在吸引力和经济潜力, 他们有更多的机会选择年龄比自己更小的, 且受教育程度与自己更接近的女性。对女性而言, 婚前外出务工提高了其对潜在配偶的经济能力要求, 她们有更多的机会选择受教育程度更高的男性。另一方面, 婚前外出务工使得农民工同时处于流出地和流入地的双重婚姻市场, 其择偶范围得以进一步拓展, 面临更多的择偶机会。

第三, 婚前外出务工确实对男性和女性农民工的初婚年龄均起到显着的推迟作用, 但其通过各渠道变量对农民工初婚年龄的影响机制存在性别差异。对男性来说, 夫妻年龄差、夫妻受教育时间差和通婚范围都是婚前外出务工对其初婚年龄产生影响的重要渠道变量, 这三个渠道变量解释婚前外出务工对初婚年龄影响的比重接近50%。对女性农民工来说, 只有夫妻教育时间差这一渠道变量能够部分解释婚前外出务工对初婚年龄的推迟作用, 且其解释能力较弱, 表明婚前外出务工对女性农民工初婚年龄的影响更多是直接影响, 或受其他渠道变量的影响。可见, 婚前外出务工对男性和女性农民工初婚年龄的影响渠道并不相同, 奥本海默的婚姻搜寻理论更适用于男性农民工群体。

本文的研究发现具有一定的政策启示。第一, 由于结婚年龄的适度推迟以及夫妻匹配度的提高有利于婚姻稳定[4], 本文发现婚前外出务工显着推迟了农民工的初婚年龄, 同时提升了夫妻的教育和年龄匹配的“同质性”, 这间接说明人口适度流动不仅有助于改善家庭生计状况和促进城乡经济社会发展, 也在一定程度上有助于消减农村地区依然存在的早婚现象, 有利于农民工在心智较成熟时做出更理性的婚姻选择, 进而提高农村人口及农业转移人口的婚姻稳定性和婚姻质量。第二, 女性外出务工有利于提高女性的经济独立性, 减少对男性的经济依赖, 这有助于家庭劳动分工模式更趋于合理, 促进家庭中的性别平等, 从而提高婚姻质量。第三, 就地就近城镇化是中西部地区新型城镇化推进的主要模式, 就地就近务工是中西部地区农村人口流动的重要抉择, 在此背景下农村流动人口的初婚年龄虽然有所推迟, 但仍然处于黄金生育期, 同时祖父母就近提供孙子女照料的可能性得以增加, 这对鼓励生育政策的实施和优生优育都具有积极意义。

本文的贡献在于:第一, 发现外出务工对农民工婚姻行为的影响不仅表现在初婚年龄的推迟, 而且还包括择偶标准、通婚范围以及择偶过程的改变;第二, 首次将奥本海默的婚姻搜寻理论分析框架应用于我国农民工婚恋行为研究, 探究了婚前外出务工对农民工初婚年龄的影响渠道, 验证了婚姻搜寻理论在解释农民工, 尤其是男性农民工初婚年龄推迟机制方面的适用性。

本文存在以下不足:首先, 外出务工影响初婚年龄的机制可能更为复杂, 除了本文关注的三个渠道变量, 可能还受其他因素的影响, 如一些学者提及的外出务工促使流动人口婚姻观念和行为趋于现代化, 进而更愿意主动推迟结婚[2,23,25]。但由于观念类变量属于时变变量, 会随着时间、经历而发生改变。本文的研究对象为初婚者, 对他们来说, 结婚行为已经发生, 其婚后的婚姻观念较婚前会发生改变。因此我们不能将调查时点的有关观念的数据作为对其婚前观念的测量, 也无法将其作为渠道变量在统计模型中予以体现。其次, 受限于数据, 本文未能对农民工婚前的恋爱、同居、怀孕等变量进行控制, 这可能遗漏了一些重要的变量。最后, 本文所用数据主要来自流出地为中西部省份、工作和生活在西安市的农民工, 研究发现是否在更大范围具有普适性仍有待进一步探究。我们期待在后续研究中, 能够获取信息更加丰富的、更具代表性的定量数据, 以验证本研究结论的普适性, 并将对初婚年龄的关注进一步拓展到生育决策、婚姻稳定等领域。

参考文献

[1] 国家统计局.中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报[J].中国统计, 2018 (3) :7-20.

[2]IKAMARI L. The effect of education on the timing of marriage in Kenya[J]. Demographic Research, 2005 (1) :1-28.

[3]王鹏, 吴俞晓.初婚年龄的影响因素分析——基于CGSS 2006的研究[J].社会, 2013 (3) :89-110.

[4]李建新, 王小龙.初婚年龄, 婚龄匹配与婚姻稳定——基于CFPS 2010年调查数据[J].社会科学, 2014 (3) :80-88.

[5]曾迪洋.生命历程理论视角下劳动力迁移对初婚年龄的影响[J].社会, 2014 (5) :105-126.

[6]刘玉兰.生命历程视角下童年期迁移经历与成年早期生活机会研究[J].人口研究, 2013 (2) :93-101.

[7]靳小怡, 李成华, 李艳.性别失衡背景下中国农村人口的婚姻策略与婚姻质量[J].青年研究, 2011 (6) :1-10.

[8]许琪.外出务工对农村男女初婚年龄的影响[J].人口与经济, 2015 (4) :39-51.

[9]刘厚莲.新生代流动人口初婚年龄及其影响因素分析——基于全国流动人口动态监测调查数据[J].人口与发展, 2014 (5) :77-84.

[10]JAMPAKLAY A. How does leaving home affect marital timing? an event-history analysis of migration and marriage in Nang Rong, Thailand.[J]. Demography, 2006, 43 (4) :711-725.

[11]OPPENHEIMER V K. A Theory of marriage timing[J]. American Journal of Sociology, 1988 (3) :563-591.

[12]李煜, 陆新超.择偶配对的同质性与变迁——自致性与先赋性的匹配[J].青年研究, 2008 (6) :27-33.

[13]李煜.婚姻匹配的变迁:社会开放性的视角[J].社会学研究, 2011 (4) :122-136.

[14]马磊.同类婚还是异质婚?——当前中国婚姻匹配模式的分析[J].人口与发展, 2015 (3) :29-36.

[15]牛建林.夫妻教育匹配对婚姻关系质量的影响研究[J].妇女研究论丛, 2016 (4) :24-35.

[16]陈娜.农村外出打工青年的通婚圈及其影响因素研究[D].华中科技大学, 2008.

[17]马忠东, 石智雷.流动过程影响婚姻稳定性研究[J].人口研究, 2017 (1) :70-83.

[18] CHATTOPADHYAY A. Marriage and migration in the changing socioeconomic context of Nang Rong, Thailand[C]. Annual Meeting of the Population Association of America, New York, March 1999:25-27.

[19] PARRADO E A. Marriage and international migration:timing and ordering of life course transitions among men in Western Mexico[R]. Paper presented at the Seminar on Men, Family Formation, and Reproduction, IUSSP/CENEP, Buenos Aires, 1998.

[20]李婷.“熟人社会”中的农村阶层关系[J].华南农业大学学报 (社会科学版) , 2016 (2) :62-71.

[21]夏支平.熟人社会还是半熟人社会?——乡村人际关系变迁的思考[J].西北农林科技大学学报 (社会科学版) , 2010 (6) :86-89.

[22]风笑天.农村外出打工青年的婚姻与家庭:一个值得重视的研究领域[J].人口研究, 2006 (1) :57-60.

[23]BOONSTRA O. The impact of education on the demographic life course:the family reproduction process of literates and illiterates in the Netherlands at the end of the nineteenth century[J]. History of the Family, 1998, 3 (3) :303-313.

[24]GELISSEN J. Assortative mating after divorce:a test of two competing hypotheses using marginal models[J]. Social Science Research, 2004, 33 (3) :361-384.

[25] CROPANZANO R, MITCHELL M S. Social exchange theory:an interdisciplinary review[J]. Journal of Management, 2005, 31 (6) :874-900.

[26] HOU F, MYLES J. The changing role of education in the marriage market:assortative marriage in Canada and the United States since the 1970s[J]. Canadian Journal of Sociology, 2008, 33 (2) :337-366.

[27]叶妍, 叶文振.流动人口的择偶模式及其影响因素——以厦门市流动人口为例[J].人口学刊, 2005 (3) :46-52.

[28]李煜, 徐安琪.择偶模式和性别偏好研究——西方理论和本土经验资料的解释[J].青年研究, 2004 (10) :1-11.

[29] XIA Y, ZHOU Z. The transition of courtship, mate selection, and marriage in China[M]//HAMON R R, INGOLDSBY B B. Mate Selection Across Cultures. Thousand Oaks, CA:Sage Publications, 2003:231-246.

[30]李煜.婚姻的教育匹配:50年来的变迁[J].中国人口科学, 2008 (3) :73-79.

[31] PIOTROWSKI M, TONG Y, ZHANG Y, CHAO L. The transition to first marriage in China, 1966—2008:an examination of gender differences in education and hukou status[J]. European Journal of Population, 2016, 32 (1) :129-154.

[32]BUUNK B P, DIJKSTRA P, KENRICK D T, WARNTJES A. Age preferences for mates as related to gender, own age, and involvement level[J]. Evolution and Human Behavior, 2001, 22 (4) :241-250.

[33]周炜丹.中国配偶年龄差初步研究[J].南方人口, 2009 (1) :12-21.

[34]GUZZO K B. How do marriage market conditions affect entrance into cohabitation vs. marriage?[J]. Social Science Research, 2006, 35 (2) :332-355.

[35] TORR B M. The changing relationship between education and marriage in the United States, 1940-2000[J]. Journal of Family History, 2011, 36 (4) :483-503.

[36] ESTEVE A, MCCAA R. Assortative mating patterns in the developing world[R]. IUSSP Seminar on Changing Transitions to Marriage, New Delhi, 2008.

[37]许传新.新生代农民工择偶标准及影响因素分析[J].南方人口, 2013 (3) :26-37.

[38]LIU L, JIN X, BROWN M J, FELDMAN M W. Male marriage squeeze and inter-provincial marriage in central China:evidence from Anhui[J]. Journal of Contemporary China, 2014, 23 (86) :351-371.

[39]胡莹, 李树茁.中国当代农村流动女性的婚姻模式及影响因素——基于第三期中国妇女社会地位调查研究[J].西安交通大学学报 (社会科学版) , 2013 (4) :40-47.

[40]王磊.农村人口地理通婚圈的变动及成因——以2010年7省 (区) 调查为基础[J].中国农村观察, 2013 (5) :70-77.

[41]景晓芬.代际差异视角下农民工通婚距离变迁研究——基于西安市的调查数据[J].人口与经济, 2013 (4) :63-69.

[42]CUTLER D M, LLERAS-MUNEY A. Understanding differences in health behaviors by education[J]. Journal of Health Economics, 2010, 29 (1) :1-28.

[43]程令国, 张晔, 沈可.教育如何影响了人们的健康?——来自中国老年人的证据[J].经济学:季刊, 2015 (1) :305-330.

注释

1 为了强调“婚姻匹配”其实是在择偶过程中进行的, 是先于婚姻缔结行为发生的, 本文接下来将主要采用“择偶匹配”一词。

2 由于出生队列变量与婚前外出打工和受教育程度均有较强的相关性, V相关系数和Spearman相关系数分别为0. 451和0. 309, 纳入出生队列变量后模型回归系数的方向、大小及显着性水平发生较大变化, 因此本文分析中不再纳入出生队列变量。