一、引言

进入新世纪以来,随着全球化浪潮和科技革命的加速发展,以及世界经济、贸易、文化交往的日渐频繁,外语教育受到了前所未有的重视。世界各国为了在政治、军事、经济和外交领域掌握优势,纷纷采取措施加强外语教育。

近年来,国内也开始重视外语教育规划研究,但目前多数研究是基于教育学、社会语言学以及政治相关研究的讨论,以思辨和国际比较为主。

然而,由于上述学科本身的学科属性的局限,相关研究也存在诸多问题,进而造成我国外语教育规划研究中的一些不足,如:由于缺乏科学系统的理论基础和研究方法,其研究结果存在较多争议,进而导致我国外语教育规划标准的模糊性,外语教育政策制定科学性也受到质疑。这些问题要求从新的视角,以一种更加科学系统的方法来进行外语教育规划研究。

20世纪60年代以来,语言经济学视角从诞生到发展,都为解决社会发展中的语言规划问题提供可能的出路,本文拟从语言经济学理论入手,对国内外从语言经济学视角的外语教育规划研究进行评述,希冀能够为我国外语教育规划研究提供新的思路和方法。

二、语言经济学理论概述及其应用价值

(一)语言经济学的学科起源和研究范畴

语言经济学是一门新兴的交叉边缘学科,主要横跨语言学和经济学两个学科,还涉及教育学、社会学以及政治学等诸多领域。它主要采用经济学的方法研究语言变量,同时也研究语言与传统经济变量之间的关系(张卫国,2008)[1]。随着经济全球化和社会信息化的发展,语言经济学作为一门学科或是一种学术思潮,已经越来越多地引起了各国学者的重视,其地位也日趋提升。

首先着名俄裔美籍经济学家Marschak(1965)[2]提出作为人类经济活动中不可缺少的工具,语言具有与其它资源一样的经济特性,即价值(value)、效用(utility)、费用(cost)和收益(bene-fit),因此经济学与探求语言方面的优化具有密切关系。但在今天,Marschak提出的这一理念因缺少足够的理论和经验支持,仅仅被视为一种朴素的语言经济学思想。

语言经济学最早的定义来自于Grin(1996a),他认为“语言经济学属于理论经济学的范式,它把经济学通常的概念和手段应用到研究语言变量的关系上,尤其侧重于(但不仅限于)经济变量起作用的那些关系。”[3]

他还指出,“此定义基于的原则是,经济学的特点不在于它研究的话题,而在于研究话题采用的方法。因此,把经济学的论证推理方法应用到语言问题上就成为语言经济学的一部分。”[3]

由此可见,Grin对语言经济学概念界定的关键在于经济学理论、工具和方法的应用,这一观点也得到了大部分学者的认同。

经过数十年的发展,语言经济学的研究对象和研究范畴不断丰富和变化,其内涵和外延也不断扩大,形成了现在更为广义上的语言经济学,即不仅从经济学角度研究语言,又立足语言问题研究经济(张卫国,2012)[4]。比如学习语言的成本和收益问题,语言对语言产品和服务市场的影响,语言与收入的关系,语言与经济发展的关系,经济学在语言规划的设计、选择和评估中的作用,等等,都可以被认为是语言经济学的研究领域。

这些研究视角不仅可以丰富外语教育规划的研究范围,也可从实证数据上弥补和支撑外语教育规划研究的实用性和科学性。

(二)经济学视角下语言的基本属性

语言拥有不同的属性,经济学视角下,我们主要讨论语言具有的两大基本属性:一是人力资本属性;二是公共产品属性。

1.语言作为人力资本20世纪60年代,人力资本理论和教育经济学的兴起,对语言经济学的发展起到了关键性的作用,同时人力资本理论也是语言经济学理论中发展最为充分的(张卫国,2011)[5]。人力资本理论认为,语言同其他技能一样,可以看成人力资本的一个要素,需要一定量的投资,如时间、金钱和精力,但也可以凭借该技能获取收益(Chriswick& Miller,2007)[6];相反,缺乏语言技能的消费者可能要为此花费更多的成本。

Schultz认为教育投资是人力资本的核心 (转引自张卫国,2008)[1],因此,外语学习也可以看成是对外语技能资本的一种经济投资。

王海兰,宁继鸣(2012)[7]认为,就个体而言,语言技能资本可以用5个因素测度:掌握几种语言(How many)、掌握哪几种语言(Which lan-guage)、掌握的程度(How proficiency)、在什么地方测度(Where)和什么时候测度(When)。从宏观角度看,一个国家(或地区)的语言技能资本存量由本地区拥有的多语人才数量、本地区人员掌握的语言类型及其熟练程度等指标测度。这就为语言技能测度提供了一个大致的度量要素。

语言技能受多种因素影响,其中一个重要因素就是语言政策,而语言教育政策则在很大程度上代表着一个国家和地区的语言政策导向,决定着未来的语言产出。作为语言教育政策的主要供给者,政府和学校所能提供的语言教育产品的数量和种类极大影响了个体语言技能的选择集合,进而影响个体和国家的语言技能资本总量和结构(王海兰、宁继鸣,2012)[7]。

相当长的一段时期以来,受到应试教育思潮影响,外语技能和外语能力一直为国内学界忽视,尤其是外语教育“费时低效”问题一直没有解决,将外语作为一种重要人力资本构成来测量,不失为一个突破现有研究困境的重要视角。

2.语言作为公共产品

语言作为公共产品,会产生“网络效应”,也称网络的外部性,这种效应有三个表现:第一,个人因加入某语言社群产生的潜在交往能力所得到的回报;第二,所有社群成员因扩大的沟通机会,即语言的“网络效应”所获取的回报;第三种回报是外溢出语言社区边界的情况,即因沟通和知识共享的扩大,所带来的创新以及在经济社会相关活动中组织管理的优势(Dalmazzone,1999)[8]

。由此可以看出,语言群体规模的扩大带来的不仅是个人收益,还有更多的社会收益。也就是说,语言价值是源于其普遍性,而不是稀缺性,因此一种语言的价值高低取决于该语言在各种任务、职业和各部门的活动中被使用的程度(江桂英,2005)[9]。

这就很好地解释了外语的市场性选择。

然而,语言网络也存在负外部性,即单凭语言学习的个体选择无法达到社会收益最大化的问题,外语学习中的私人最优和集体最优有时并不一致(Church & King,1993)[10]。个人只有在基于对社会收益和成本(不仅仅是个人收益和成本)的考虑做出决策,才是语言市场机制达到有效产出的必要条件。这时,就需要介入制度管理,也就是语言规划,使外部效应内部化,以改善个人选择的低效性并达到增进集体福利的目的(张卫国,2008)[11]。比如企业和个人由于缺乏信息,不能了解语言经济价值,这就需要国家发布信息,或者做出规划,帮助其执行者做出正确的选择(张忻,2007)[12]。同时,语言网络外部性的另一个表现是,由于未来的社会经济发展和当下的语言学习会影响到未来的语言市场供需,进而导致未来语言回报的不确定性,因此,我们进行语言教育规划的时候一定要考虑到语言政策的长远影响,否则就会造成巨大的资源浪费并导致社会人力资源的配置不当,影响到经济、社会和国家的发展进程(薄守生,2008)[13]。

语言作为公共产品的属性对于外语教育规划具有重要价值,一方面,外语规划需要从国家、社会和个人综合发展的战略需求,全面科学地制定外语教育政策;另一方面,外语教育规划还要平衡三者之间的关系,例如国家安全和发展需要发展非通用语种外语人才教育,就必须考虑到市场供给和个人学习的回报等现实问题。

三、外语教育规划的语言经济学视角

语言经济学从学科诞生之日起,便开始应用于指导国家外语教育政策的制定,因此外语教育规划也是语言经济学发展的比较成熟的分支。

语言经济学对外语教育政策的指导最早开始于北美(主要是加拿大和美国),随后扩展到欧洲。

由于历史和地缘原因,北美和欧洲语言呈现复杂的多样性,并由此带来了各种社会、经济、政治和民族矛盾,为了解决这些矛盾,北美和欧洲国家便先后结合经济学的方法制定相应了的外语教育政策(宋金芳、林勇,2006)[14]。

Grin(1996a)曾从经济学的角度给语言规划下过定义:“为增加社会福利水平而解决语言问题所付出的一种系统、理性的并基于理论的社会层面上的努力。它通常由官方机构或其代理人加以实施……”[3]

由此可以看出,经济学角度下的语言规划致力于研究语言变量和经济变量相互影响的关系,并且可以为语言政策的选择、设计、实施和评价提供有效的分析工具。

笔者在对语言经济学相关理论和外语教育规划的关系进行梳理的基础上,认为语言经济学视角下,我们主要可以从以下三个方面对外语教育政策进行选择和评估:其一是语言技能和劳动力收入关系对外语教育规划选择的影响;其二是语言市场“供求”关系对外语教育规划的指导作用;其三是“成本———收益”分析对外语教育政策的评估。

(一)语言技能和劳动力收入关系与外语教育规划

语言技能和劳动力收入的关系研究是基于对语言作为人力资本的属性的认识之上的,即语言同其他技能一样,对劳动力收入有促进或阻碍的作用。

Christofides &Swidinsky(1998,2008)[15][16]、Savoie(1996)[17]、Grin(2000,2002)[18][19]、Chiswick& Miller(1999,2007)[20][21]、Leslie &Lindley(2001)[22]、Dustmann &Fabbri(2003)[23]等学者分别在加拿大、瑞士、北美、澳大利亚、英国、德国这些国家进行了调查,分析了第二语言或外语的使用以及移民对目的国语言的掌握与劳动力收入之间的关系。国内的专门针对语言与收入关系的研究比较少,只有江桂英(2005)[9]对在职英语学习/使用者和在美华人的投入和收入进行过调查。

以上这些研究大多采用了经济学的计量方法来计算语言技能和劳动力收入的关系,其中Grin的研究最为值得注意,因为这是迄今为止有关语言技能和经济回报关系研究中最为细致的实证研究。具体来说,他在以瑞典为代表的北欧多语种国家进行了有关外语能力和经济收入的关系研究。

Grin在瑞典全国范围内,采取随机抽样的方法对瑞典普通民众的外语(英语)能力和经济收益进行电话访谈,并运用经济学的方法计算出外语能力与经济收入的关系,得出英语技能和收入成正相关的结论,且这种相关随着地区和行业等不同变量产生差别。同时Grin在计算时,排除了性别、年龄、地域、工作经验等其他因素的影响,得到外语单一因素和收入回报的关系。最后,Grin通过对这些数据的分析指导了瑞典双语教育的公共政策。

(二)语言市场的“供给”和“需求”理论与外语教育规划

语言市场“供求”关系的研究主要是建立在语言作为公共产品的属性基础上。

Grin(1995)[24]首先将经济学中“供给”与“需求”的概念移借到语言问题上来,探讨语言活动与语言供需的关系。政府或者学校教育可以看成是语言的主要供给方,与之相对应的是国家、社会和个人的语言需求,外语教育规划就是要实现外语“供给”和“需求”的对接。

在这方面,教育教学领域的一些理论可以在概念上提供很好的借鉴。如Hutchinson & Wa-ters(1987)[25]提出“目标情景需求”,这是指学生毕业以后真实的工作环境对他们的要求。束定芳(2009)[26]提出的“社会需求”也有类似的概念,它指社会和用人单位对毕业生的知识和技能的要求。这也是外语人才需求分析最不可忽视的两个方面,具体可从人才市场对外语人才需求的角度来研究。

在这一研究领域,国内外的实证研究已有很多。国外的主要有Lehtonen & Karjalainen(2008,2009)[27][28]对芬兰的语种需求调查,Lam-bert(1990)[29]对美国商务专业学生外语能力在工作中重要性的调查,Gundersen(2009)[30]对比利时的挪威公司的语种需求调查,爱尔兰语言研究小组于2005年对本国企业的语言需求和语言教育供给的调查,以及英国的语言研究中心于2005对 欧 洲29国企业的语言需求研究,Grin(2010)[31]运用经济学的计算方法对加拿大和瑞士用人单位的生产力及效益与劳动者的外语水平之间的关系进行了分析,并提出了公司的外语策略建议,此 外还有Ginsgurgh &. Weber(2011)[32]运用语言经济学的方法对欧盟的语种需求进行计算,尝试在语言统一带来的效率和语言多样带来的文化归属之间寻求最优。国内的主要有王雪梅(2013)[33]基于需求分析的英语专业研究生培养,汪晓莉(2010)[34]在需求导向下讨论中国外语教育战略,余樟亚(2012)[35]对电力行业英语需求状况的调查,张玉樱(2011)[36]对台湾企业外语语种和技能的需求调查,王利峰,朱晋伟(2013)[37]对在华跨国公司内部不同工作场合下语言使用情况及语言态度的调查,傅政、庞继贤、周星(2001)[38]对中国入世后浙江5个地、市的英语需求分析,束定芳 (2008)[39]和 刘 燕等(2011)[40]对上海市的外语能力需求进行了调查的基础上,结合当下的语言供给(主要体现在高校外语语种课程的设置上)对语言规划提出建议,郭春梅、付红霞(2007)[41]对陕西省外语人才的需求调查,章文君(2008)[42]对浙江义乌的语言需求调查,丁怡、余敏(2010)[43]针对广州地区商务英语人才的需求调查,黄雪英(2012)[44]对温州的语种需求调查等。此外,还有诸多其他中国各个省市的外语需求研究。

这些研究通常采用调查问卷、访谈以及招聘信息统计等调查方法,定性分析和定量分析相结合。此外,上述这些研究都不同程度地结合本国或本地区的语言供给状况提出了有关语言规划和语言教育的建议,尽管不同区域的具体情况不同,但其基本思路都是宏观的语言政策都要以国家、文化、社会和经济需求为导向,尤其要考虑到企业发展的需求,使外语能力作为一项重要的生存和发展技能在教育的各个层面得到重视。

针对上述研究,有两个方面需要注意。首先,由于各个国家和地区的具体情况不同,如地缘关系、历史、社会经济发展等的差异,上述研究中的调查各有侧重,因此调查结果也是同中存异,异中有共。例如,当前英语仍然是使用最为广泛的通用语言,但是随着经济主体的多元化趋势越来越明显,英语一门语言已不能满足用人单位和社会经济的发展。然而,语种需求呈现明显的地域性特征,如在芬兰,俄语是除英语之外的第二大需求语种;在爱尔兰,无论是使用人数还是需求量法语都是除母语外的第二大语言;而在美国,商务专业毕业生的外语水平在工作中所起的作用并不明显;在中国,随着传统第三世界的发展以及中国的对外战略,阿拉伯语和西班牙语需求在近些年增长很快,尤其是义乌“世界小商品城”的地位使其阿拉伯语和韩语供不应求等。这些研究结果都进一步证明了由于社会、历史和经济背景的差异,同一语言在不同地区所拥有的价值是不同的,因此不同国家,以及同一国家的不同地区在制定语言政策的过程中,切不能照搬别国经验,而应在调查的基础上,针对自己国家和地区的情况,制定相应的语言政策(宋金芳,2004)[45]。其次,上述这些研究,尤其是国内针对不同区域的语种需求调研存在很多问题,比如:研究的理论基础不够系统和完整、调查对象的取样不够科学、调查问卷的设计不够准确等等,这些都是今后的调查研究应该进行突破的地方。

(三)语言政策的“成本———效益”分析和外语教育规划

“成本—效益”分析也是建立在语言公共产品基本属性的理论之上的,它是通过建立语言学和经济学变量的关系,从经济学的角度对一个或多个语言政策的利弊进行评估,进而做出最为合理的语言规划。它不仅关注对语言政策的经济效益,还关注语言政策的社会、政治、文化等其他非物质效益(Grin,2002)[19]。

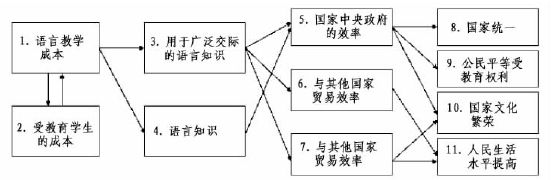

Thorburn(1971)[46]设计了语言政策评估的“成本—收益”分析模式,开启了从经济学角度对语言政策进行评价的先河。该模式在宏观的国家层面构建了语言教育成本和产出的关系框架,成本主要考虑语言教学成本和受教育学生的学习机会成本,收益主要囊括了与他国的贸易效率、中央政府的效率、国家统一、公民平等受教育的权力、国家文化繁荣和人民生活水平提高几方面。

Pool(1991)[47]提出语言规划的理性选择理论(Rational Choice Theory),他认为一个平等公正的语言政策应该最小化语言成本,并最大化语言的交际价值。

Selten & Pool(1991)将语言规划看作一场不同语言政策进行博弈的战略游戏,其中,语言的交际价值与该语言的网络规模相关,而语言成本与该语言的难度系数和该语言学习者的语言距离相关。

Grin(2003)[48]将外语的价值(收益)分为4个评价维度:个人市场价值、个人非市场价值、社会市场价值和社会非市场价值,这也为语言规划提供了参照标准。个人市场价值是指语言优势为个人带来的收入,即经济报酬的提高;社会市场价值是总社会成员个人市场价值的总和,其外部表现形式多样,如:机构组织、国家、社会的经济利益;个人非市场价值主要指语言优势给个人带来的非物质回报,如:更好地融入多元文化、开阔视野与思维、成就感提升等;社会非市场价值是个人非市场价值的总和,其表现形式主要有:组织形象和国家地位的提升、文化的繁荣与交流、平等公正的促进等。合理的语言规划应该使得语言带来的社会净价值(包括社会市场价值和社会非市场价值)实现最大化。

四、结语

语言经济学不仅为外语教育政策评估和规划提供了一种新视角,也提供了较为科学、系统的框架和方案,同时还为外语需求调查提供了理论基础和研究方法,可以解决我国当前外语教育规划的诸多问题,在经济全球化和多元化趋势日渐凸显的今天,应成为外语教育规划的研究方向。

我国在的语言经济学研究起步较晚,主要停留在对国外研究的综述上,在语言经济学视角下进行外语教育规划的研究在近几年有成为热点的趋势,也取得了一定的成果,但大多缺乏较为系统的理论基础,其调查研究的科学性也在一定程度上存在问题。因此,如何在一个系统全面的理论基础上进行更加科学的调研,成为我国外语教育规划亟待解决的问题,也是今后研究重点要突破的问题。

需要指出的是,虽然语言经济学为外语教育规划提供了新的视角,以及科学、系统的框架和方案,但它并不能代替有关外语教育政策其他领域的分析结果(Grin,2003)[48]。主要有如下两方面的原因:首先“成本—收益”模式的可操作性存在许多问题,最主要的问题是数据收集“量不够,量不准”,如:语言学习成本难以核算,被调查者对自己语言能力的认识和语言能力是否引起收入差别的认识都不可靠,不同的人对估算的跨度会有很大差距,把语言因素在这些差别中所占的份额分离出来比较困难等(薄守生,2008)[13]。语言成本方面尚且可以用货币来计算,收益方面的变量却存在很大的不确定性,并且难以量化。因此用“成本—收益”进行语言政策的量化存在许多漏洞。

其二是由于语言政策的制定终究是一个民主决策的过程,经济分析本身无法给出在语言政策实施过程中各个阶层的获益状况,因此它只能作为民主决策的一个参考因素(宋金芳,林勇,2004)[14]。

因此说,语言经济学在语言规划方面的优势在于其可操作性,但也存在着一些问题,主要的问题在于变量的选择上。语言经济学为了模型构建,常常会合理地简化变量,因此很可能忽略掉一些社会语言学或与政治相关的变量,而这些变量在语言规 划中的地位又是非常重要的 (张卫国,2008)[1]。因此,语言经济学还必须和人类学、教育学、社会语言学以及政治的相关研究相结合,才有可能做出良好的外语教育规划。