摘 要: 受限于历史发展的特定阶段,现行立法比较重视生产者和经营者的环境法律义务和责任,相关法律规定已比较成熟、完善。然而仅依靠对生产者和经营者的行为进行法律上的限制,无法实现可持续发展的价值目标。人与自然之间和谐共处的生态文明之最终实现,仍将以作为消费者的公民为落脚点。随着社会发展方式的转型和生态文明建设的推进,环境问题的解决将越来越依赖于政府主导下生产者、经营者、消费者之间的综合协调,在公民一般环境法律义务之外演化形成的消费者环境法律义务是对环境法律义务体系的重要补充。通过对这一新型法律义务进行实证法归纳和法理论分析,可以构建消费者环境法律义务的规范体系,为立法、修法和法律适用提供参照框架。

关键词: 消费者环境法律义务; 公民环境法律义务; 循环型社会; 生产者责任延伸;

Abstract: Limited by particular historical stage,current legislation attaches importance to producers and sellers' legal obligations.Relevant laws and regulations have become full-fledged already.However,the values of sustainable development will not be achieved only by limiting producers and sellers' behaviors by legal obligations.The realization of ecological civilization which will promote harmonious relationship between human and nature will still depend on the consumers as citizens themselves.With the transformation of the social development and the construction of the eco-civilization,the settlement of environmental problems will increasingly depend on the integrated coordinate ability between producers,sellers and consumers.The consumers' environmental legal obligation,which evolved out of the citizen's general environmental legal obligation,is an important supplement to the environmental legal system.This new type of legal obligation, which is concluded by empirical method and theoretical analysis, can build a normative system of consumers' environmental legal obligation and provide a reference frame for legislation,law amendment and law application.

Keyword: consumer environmental legal obligation; citizen's environmental legal obligation; recycling type of society; producer responsibility extension;

一、引 言

环境污染与生态破坏除了发生在生产环节,还发生在消费环节,即便是生产环节产生的环境污染,由于生产商品的最终受益者仍然是消费者,根据“原因者负担”[1](P57)或“损害担责”1的环境法原则,消费者仍应通过某些法律机制履行环境法律义务并承担相应的法律责任。现实中存在大量因消费行为造成的环境污染或生态破坏现象,这些污染环境或破坏生态的消费行为有的已经为现行立法所规范,有的尚未为现行立法所规范。即便为现行立法所规范的行为,也多是从不同部门法的分散视角出发,没有形成一套理论化的体系。近年来,对公民环境权[2]的研究成为热点,对公民环境义务的研究却较为少见,虽然早有学者意识到环境法应走向义务本位[3],但研究多集中在国家环境保护义务[4]或企业环境义务上,对公民环境义务的研究“文献数量是最少的,研究深度和广度也十分有限”[5]。现实立法中缺少公民环境法律义务的面向,将削弱公民在环境保护中的参与感,公民会倾向于把对生活在良好环境中的追求片面寄托在政府规制上,形成“环保靠政府”的认识2而无法充分发挥分散主体的主观能动性,不利于推进生态文明建设。深化对作为广义公民环境法律义务的消费者环境法律义务的研究由此具有较强的迫切性。

虽然我国目前已有一些环境法律条文和政策性规范体现了消费者环境法律义务的内容,但消费者环境法律义务的实质内涵、体系结构等重要理论问题尚未被学界充分揭示。相对于“生产者环境法律义务”和政府的环境法律义务,学界对消费者环境法律义务的研究还处于起步阶段,仅有以秦鹏《生态消费法研究》[6](P219-244)、《消费者环境义务的法律确立》[7]等作为代表的为数不多的成果。诚如有学者指出,“直到最近,环境法还把主要的关注点放在减少污染和废弃物上,而在很大程度上忽视了造成污染和废弃物的最终原因——对产品和资源的不可持续的消费”[8]。只有认识到消费者应当履行特定种类的环境法律义务,澄清此种义务的实质和类型,分析消费者环境法律义务涉及的具体法律条款和未来立法走向,才能真正完整实现《环境保护法》(2014)第六条第一款“一切单位和个人都有保护环境的义务”之总体义务本位设定。

二、消费者环境法律义务的产生

(一)消费者环境法律义务产生的社会背景

生产者、消费者、分解者既是生态学的基本概念又是政治经济学的基本概念。在自然界中三者的关系受生态规律的调节,对特定层次上生态系统的稳定性(生态平衡)起到重要作用。在人类社会中,三者之间的关系则主要由特定社会结构(生产力发展水平所决定的生产方式)调节,彼此的力量对比关系在不同的社会发展阶段上也有所不同,由此导致这些不同主体在不同发展阶段上对社会演化和自然环境的影响力也存在差异。在古代社会,这些主体之间由于生产分工不发达和有限的市场交易规模,彼此分别尚不明显;进入工业社会后,随着社会化大分工和市场经济向纵深发展,生产者、消费者之间的区别、对立日渐明显,两者之间的力量对比关系也在逐渐变化。

自由资本主义发展初期,生产者规模普遍较小、市场的时空跨度较为有限,消费者与生产者之间的力量关系虽在事实上也不平等,但消费者仍可以通过自己的能力解决纠纷。随着自由竞争资本主义向垄断资本主义发展,生产者与消费者之间的力量对比关系逐步向前者倾斜,公司科层制的运作和市场在时空跨度上的延伸,使得消费者几乎不可能仅依靠自身的力量来保障自己的权益。两者之间力量对比关系的这种变化,导致了类似《消费者权益保护法》等侧重保护消费者权益的法律规范的产生。与之形成对照的是,并无专门规定消费者义务的法律,甚至“消费者义务”的概念也很少被提及,例如《中国大百科全书》(法学卷)中只有“消费者权利”的词条而没有“消费者义务”的词条[9](P557)。悬殊的力量对比关系也是环境保护立法把义务、责任设定在生产者、经营者这端的主要原因之一:污染的确是从生产者那里开始的,没有生产也就不可能有污染,没有生产者排放的污染物也就不可能产生严重的环境问题。

随着生产力的进一步发展、国内国际环境问题的危机化,全球化中的各国开始认识到传统工业文明即将或已经达到社会和自然两方面的发展极限。以应对气候变化为契机的低碳经济在全球范围内广泛展开,以发展生态文明为目标的循环型社会也在不断发展。这一转变是在作为晚期资本主义症候的“消费社会”中展开的。与传统型生产社会相比,消费社会是指以消费为主导的社会,为了消费而消费成为整个社会的集体无意识,消费从满足生活必需的行为转变为一种意识形态。对消费社会的批判始于凡勃伦的《有闲阶级论》[10],在鲍德得里亚的《消费社会》[11]中得到集中体现。消费社会“大量生产、大量消费、大量废弃”的生产生活方式营造出消费经济可以无限增长的假象。通过把生活价值转化为消费符号,消费社会试图颠覆生产社会确立的需求模式,消费需求从“为了需要而消费”转变为“为了消费而消费”,商品的使用价值在很大程度上被其“消费价值”或曰“符号价值”所取代[11](P78)。这一消费模式使得地球生态系统承载极限更加快速地到来。然而,即便是生产者、经营者通过广告制造消费,消费者潜意识里是在隐性压迫下被强迫消费的,但仍不可否认,消费行为的最终主体仍是消费者。事实上,在当代社会的“供给与销售链条相互链接的复杂网络中,每一个人都同时是供给者与消费者”[12]。如果在从后工业文明向生态文明转型的过程中仅仅从生产者一方入手,而不对消费者的行为适当引导或设定适当法律义务,这一转型将成为不可能完成的任务。对作为消费者的公民之环境法律义务的设定无疑契合这一转型过程对法治社会提出的历史需求,生态文明是一种文明形式而不仅是一种生产方式,社会中绝大多数公民如果缺少基于法律义务的“文明意识”,仅仅依靠对生产者的约束,生态文明不可能最终实现。

(二)消费者环境法律义务产生的历史根源

自20世纪60年代以来,早先积累起来的环境问题逐渐成为发达资本主义国家关注的社会热点问题。理论界对环境问题乃至环境危机的成因进行了比以往更为深入的反思。以往那种认为主要是现代科学技术发展导致环境问题产生(解决环境问题的主要方法也只能是科学技术的进一步发展)的主流观点受到越来越多的挑战。人口、社会结构、文化差异、历史阶段、生产方式、消费模式乃至哲学伦理思维等因素都被不同学者纳入不同学科的考察范围,环境问题成因的综合性如今已成学界共识。自挪威学者奈斯提出“深层生态学”[13]和英国学者科斯试图用市场自身的力量(前提是界定清晰的产权)来解决“外部性问题”以来,理论界对环境问题分析的层次已经深入到了社会运行的深层意识和制度结构。基于学科性质,环境法学界对解决此问题的法学回应集中表现为一系列的制度确认与设计3,同时,适当的社会意识层面的引导也引发了越来越多的重视。在诸多制度选择中,受到重视的几乎都是对生产者行为的限制,例如环境影响评价制度、三同时制度、环境标准制度、排污权交易制度等,而对消费者行为的限制相对而言则少得多。

造成这种现象的原因是多方面的,其中最为重要的原因还是现代社会对个人自由保护的关切。在消费社会中,消费自由是最重要的行动自由之一,对这种自由施加哪怕少量限制也会在社会心理上引起某种“不适感”。更不用说限制消费自由的法律制度可能造成某种程度的经济衰退,而经济衰退是全球化经济社会不能承受之重。除消费自由外,消费本身也“镶嵌在我们的经济体系之中,深深根植于日常生活的社会-文化网络并获得主流西方意识形态的牢固支撑,以至于减少消费既极端困难又在政治上不可接受”[14]。此外,试图通过限制作为分散个人的消费者的行为模式来转变制度性生产方式所造成的后果,这一做法的实际效果难免令人生疑。对个人自由的适当限制其目的仅仅是推进这一自由,当消费自由在实践中突破社会或自然的界限,则应当受到法律的限制,消费者履行环境法律义务的历史根源即在此。

首先,消费自由不应突破社会的界限(人与人之间的关系)。消费自由集中体现为“消费者主权”这一具有魅惑意味的口号式宣言上。消费者选择何种商品、如何使用或处置这种商品,对有关消费方方面面的决定权被隐喻为不容侵犯的“主权”。消费是公民的“内政”,类比于一国内政不容他国干涉的国际法原理,消费者行为受法律调整的节点集中于交易行为部分,至于交易之前的选择以及交易完成之后的使用和处置,传统法律基本不予规范。然而根据法理学的常识,自由的界限在于不妨碍他人的自由[15](P14),消费者的消费自由如果妨碍到他人乃至人类整体的自由,法律自然应当对此加以限制。其次,消费自由不应突破自然的界限(人与自然的关系)。消费自由除了不应当损害他人、人类的自由之外,还不应损害生态环境,即消费自由不能突破环境容量和生态承载限度。尽管有学者认为现代环境问题的产生很大程度上是消费社会客观逻辑运行的结果,消费者在消费社会中的“自由选择”是一种虚假的幻想[16](P12),消费社会与自然界之间的对立并不处在依靠消费者个人努力所能解决问题的层面,消费者的消费行为突破自然的生态界限已由消费社会一系列结构性因素事先确定。通过顶层设计规范消费者的环境法律义务实际上已经不再是从个体的努力出发,而是把个体的选择纳入了环境保护的制度结构,这种做法是有可能逐步突破现代性的束缚的。从比较法上看,消费者环境法律义务的设定的确成为生态文明的一项重要法治指标,随着生态文明进程向纵深发展,提炼消费者环境法律义务的概念,不但可以引领经济法、环境法领域的体系化立法思维,使得分散在各部门法或分支法中彼此似乎没有关联的消费者环境法律义务规则形成理论体系;更可以此为基础,演绎既符合国情又适当超前的各类新型的消费者环境法律义务规则,为现实立法扫清理论障碍,最终实现人与自然的和谐共处。

三、消费者环境法律义务的界定

(一)消费者环境法律义务是新型的法律义务

环境法律义务并非仅仅只是国家、政府和生产者、经营者的义务,环境法自诞生之日起即已规定了公民的环境法律义务,公民如果违反了这些环境法律义务,不仅要承担相应的民事责任4,还可能受到行政处罚5或刑事制裁6。这些由传统环境法所规定的公民一般环境法律义务是现代国家公民守法义务的体现,任何其他部门法都会对公民守法义务作出规定,因此并无专门研究此种义务的必要。消费者环境法律义务并非公民一般环境法律义务,而是近些年来随着生态文明社会的不断发展,逐步演化出的一种不同于一般环境法律义务的新型义务。消费者环境法律义务之履行不是为了避免造成直接的环境损害(这是公民一般环境法律义务的目的和功能),而是为了避免抽象的环境损害。对抽象的环境损害之规制,其立法基础源自《环境保护法》第五条规定的“损害担责原则”,损害担责是环境保护法的特有原则而不是一般法律原则。违反一般法律义务,当然应当承担法律责任,但环境保护法中的损害担责是指对抽象损害也要承担责任。“该原则并不适用于环境资源领域的其他人为破坏与生态损害,……不包括对污染损害和环境破坏所造成的被害人的损失予以赔偿。”[1](P59-60)例如,按照规定对垃圾进行分类是典型的消费者环境法律义务,我国已有不少地方性法规对此进行了规定,但即便没有按照规定进行垃圾分类,也并未直接对环境造成实际损害。未进行垃圾分类或错误分类的行为对整个垃圾处理流程造成了不便,在垃圾最终处理(填埋、焚烧)阶段损害才会实际发生。把含有有害物质的生活垃圾(例如报废的CRT显示器或含有重金属的元器件等)投入饮用水水源保护区水体,明显超出了消费者法律义务的范畴,是对公民一般环境法律义务的违反,属于环境法乃至刑法本就予以规范的行为。法律一般是通过引导和激励的方式促进消费者履行环境法律义务,对违反消费者环境法律义务的行为,立法一般不规定具体的法律责任(处罚),只是在消费行为的特定阶段(消费末端),法律才规定不履行消费者环境法律义务的处罚措施。相比于违反公民一般环境法律义务所受到的处罚,违反消费者环境法律义务所受到的处罚轻微的多,例如将危险物品投入特定水体(造成了具体的损害)可能构成刑事犯罪,但如果只是没有按照垃圾分类标准对危险物品进行正确分类(导致了尚未实现的抽象损害)则可能只是根据地方性立法处以200元罚款。

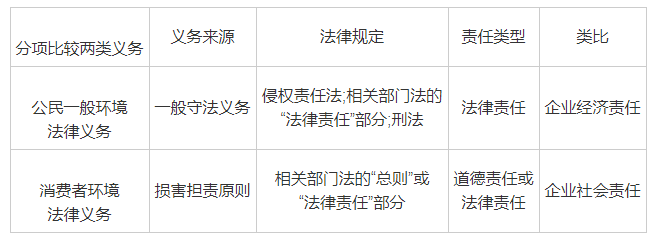

表1 消费者环境法律义务与公民一般环境法律义务之比较

长期以来人们似乎存在着这样一种模糊认识,即消费者的环境义务(例如适度消费、节约)并不是实证法律规定的义务,而仅仅是一种“道德义务”[17],此种道德义务的履行所依靠的不是法律规范,而是公民个人的“素质”。事实上,无论是在发达国家还是我国的立法实践中,“节约是法律义务”早已为实证法律明文规范,例如我国《循环经济促进法》第十条规定:“公民应当增强节约资源和保护环境意识,合理消费,节约资源。”日本《建立循环型社会基本法》第十二条第一款规定:“根据建立循环型社会的基本原则,公众有责任抑制产品变成废弃物。”[18](P2)可见,在当前阶段,消费者的环境义务已不再只是道德义务,其中很大一部分已转变成法律义务。可以与之类比的是,企业社会责任起初只是企业的道德责任,但随着时代的发展,现阶段的企业社会责任已经转化为企业的法律责任,是与企业经济责任相对应的另一种法律责任,“以目标的不同,可区分为企业经济责任和企业社会责任,前者主要以企业或股东利润最大化为目标,后者侧重于以追求利润最大化之外的公益为目标”[19]。由此可见,消费者环境义务是与公民一般环境法律义务对应的对传统公民义务作出重要补充的“新型”的“法律”义务。

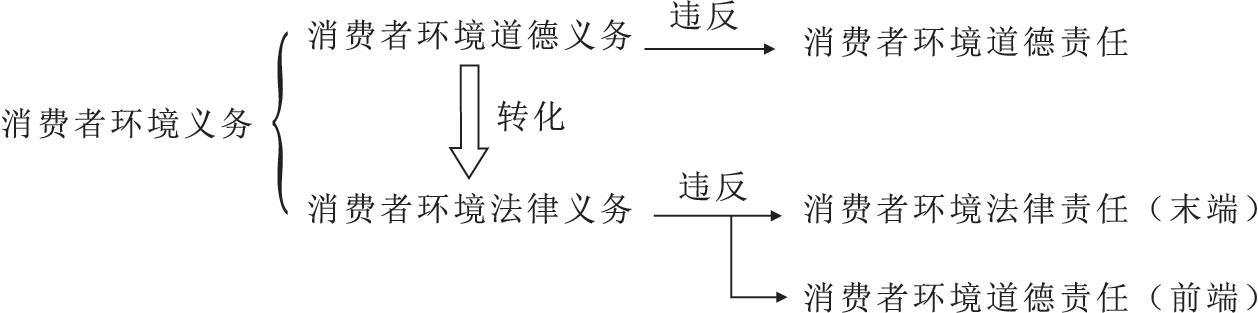

“法律义务是法律关系的主体所受到的法律上的约束,即义务人必须依照法律规定,作出或不作出一定的行为,以实现或不侵犯他人的合法权利。” 而法律责任是“指义务人在不履行自己的法律义务,即拒绝遵守法律上的约束时所必须承担的、由此引起的法律后果”[20],根据法理学理论上的分析,如果违反了消费者环境法律义务,消费者应当承担相应的法律责任。然而通过对实证法的观察可以发现,违反法律义务并不一定要承担法律责任。例如《环境保护法》第六条规定的“公民应当采取低碳、节俭的生活方式”是消费者环境法律义务,但在该法“法律责任”部分中并未规定违反此种义务的法律责任。如果公民没有采取节俭的生活方式,虽然没有履行消费者环境法律义务,但却不用承担法律责任,而只需承担道德责任。根据现行立法,消费者的环境义务的确已经从道德义务转化为法律义务,但法律尚未对所有的消费者环境法律义务设置法律责任,当前立法的法律责任主要设置在消费末端合法处置废弃物阶段。为便于区分,可以把需要承担法律责任的义务称为强制性法律义务,而不需要承担法律责任但却被法律规定的义务称为非强制性法律义务,违反非强制性法律义务承担的是道德责任。如果一项义务既没有设置法律责任,也没有被法律所明确规定,但却为法律的引导性规范或社会共识所确认,则称之为道德义务,违反这类义务承担的是道德责任。

图1 消费者环境义务与责任的关系

(二)消费者环境法律义务的内涵

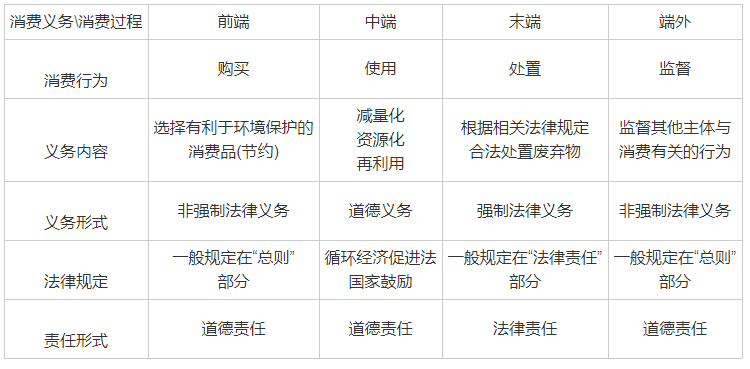

按照我国法理学的主流学说,“法律义务是设定或隐含在法律规范中、实现于法律关系中的,主体以相对抑制的作为或不作为的方式保障权利主体获得利益的一种约束手段”[21](P309)。或是“有法律规定和作为法律关系主体即义务主体或承担义务人应这样行为或不得这样行为的一种限制和约束”[9](P621)。可见,描述法律义务的关键词在于“抑制”“限制”或“约束”,消费者的环境法律义务当然也是法律对消费者(主体)有关环境保护的消费行为施加的限制和约束。已有研究都是根据消费行为发生的时间线索对消费者环境法律义务进行分类,例如把消费者环境法律义务分为:购买环节义务,使用和消费环节义务,处置环节义务[22]。延续这一思路,本文认为,消费者环境法律义务是指在消费前端、消费中端、消费末端和消费行为之外(监督)对消费主体的消费行为进行一定约束并由相应法律规范规定的各种强制性法律义务(末端)或非强制性法律义务(前端、中端)。

消费者环境法律义务既包括消费者在具体消费商品的过程中(选择、使用、处置)所应履行的直接法律义务,也包括消费者在消费行为之外对政府、生产者和其他消费者的监督义务这样的间接法律义务。需要注意的是,虽然消费者通过公众参与的形式参与立法或其他环境保护政策乃至环境影响评价过程,比起在市场中的选择性消费(绿色消费)更具价值[23](P33-45),但消费者参与这些项目的义务来源于环境保护法中的公众参与原则。这些义务并非消费者环境法律义务,消费者环境法律义务来源于损害担责原则,不应混淆两者之间的关系。

按照在消费过程中所处的不同阶段,消费者的直接环境法律义务可以进一步分为前端义务(选择消费品的义务)、中端义务(使用消费品的义务)和末端义务(处置消费品的义务)。就前端义务而言,考虑到自由市场本身的特性、消费主体的自由选择权和经济发展所处的历史阶段,各国立法一般都只设非强制性义务规范。中端义务是消费者在使用消费品时所应尽的注意义务,消费者既然已经完全拥有了消费品,自然拥有最高的自主权,各国法律对此阶段设定了最少的约束。环境法规范最多的是消费者末端环境法律义务。相比于前端、中端消费行为而言,末端消费行为往往表现出更强的法律事实“辨识度”。例如法律更可能处罚不按分类标识进行垃圾分类的行为,而不大可能处罚通常意义上的不节约的行为,因为很难识别、定义“节约”的标准。

如前文论及,非强制性法律义务是指法律“总则”部分规定的消费者“应当”如何行为的规范,如果不履行这些义务,由于“法律责任”部分没有规定相应的罚则,因此不需要承担法律责任,只需承担道德责任。这一判断是有依据的,无论是在法学理论上还是在立法实践中,都存在着不承担法律责任的法律义务,强制性法律义务只是法律义务的一种类型。沃克在《牛津法律大辞典》中指出,“法律中明示或默示的义务性规定通常为惩罚违反义务的制裁性规定所支持。但是,制裁并非义务的要素。即使不存在制裁的义务或不可强制执行的义务也是义务”[24](P349);“制裁之有无并非法律义务之存在或者有效性的检验标准。法院对某项义务承认与否才是关键”[25]。可见,强制性只是大多数法律义务的特征,并非所有法律义务的构成要件。就我国的情况来看,写在某部法律“总则”部分的义务大都不设具体的罚则,例如《水法》第八条第三款规定“单位和个人有节约用水的义务”,这是法律明文规定的消费者环境法律义务,但在现阶段,即使个体消费者没有节约用水,甚至是奢侈性用水,只要按时按量缴纳水费,也不需要承担任何形式的法律责任。还有一些义务,并非消费者环境法律义务,甚至也不属于道德义务或社会义务,仅仅只是倡导性的指南,例如《公民生态环境行为规范(试行)》(2018)第二条规定的“合理设定空调温度,夏季不低于26度,冬季不高于20度”,如果夏季把空调调到25度,既没有违反环境法律义务、道德义务,也不需要承担法律责任、道德责任。

当然,在不同的历史时代和社会背景条件下,非强制性法律义务与强制法律义务之间是可以相互转换的。例如,对于企业单纯的超标准排放污染物问题(污染设备合法且正常运行,但污染物超标),我国环境立法就经历了从非强制性法律义务到强制性法律义务的转变。1988年《大气污染防治法》并未设定单纯超标排放的法律责任。1988年的《大气污染防治法》第三十九条规定:“违反本法规定,有下列行为之一的,环境保护部门或者其他监督管理部门可以根据不同情节,给予警告或者处以罚款:(一)……(二)未经环境保护部门同意,擅自拆除或者闲置污染物防治设施,污染物排放超过规定的排放标准的。”只有“未经环境保护部门同意,擅自拆除或者闲置污染物防治设施”且超标排放的才应受到处罚。2000年修订的《大气污染防治法》第四十八条明确了超标排放的法律责任:“违反本法规定,向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准的,应当限期治理,并由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门处一万元以上十万元以下罚款。”虽然1988年的《大气污染防治法》没有规定单纯超标排放的法律责任,但超标排放仍被视为企业没有履行应尽的环境法律义务,因为该法第十二条规定:“向大气排放污染物的单位,超过规定的排放标准的,应当采取有效措施进行治理,并按照国家规定缴纳超标准排污费。”显然,“应当采取有效措施进行治理”的环境法律义务是非强制法律义务,因为法律责任部分并没有明确规定如果超标排放但却不采取措施进行治理会承担何种形式的法律责任。2000年修订后的《大气污染防治法》则明确规定了单纯超标排放的法律责任,除了征收超标排污费之外,还要限期治理并给予行政处罚,由此,企业达标排放从非强制性法律义务转变为强制法律义务。就消费者环境法律义务而言,消费末端的废弃物处置义务也经历了类似的过程,废弃物处置义务在有关垃圾分类的部门规章和地方性立法出台之前,是非强制性环境法律义务,当前则逐渐成为消费者的强制性环境法律义务。

四、消费者环境法律义务的规范体系

时至今日,消费者环境法律义务在诸多立法中已有明确规定,《环境保护法》(2014)第六条明确了政府、企业事业单位(其他生产经营者)和公民(相对于生产者的消费者)的环境法律义务,其中第四款规定:“公民应当增强环境保护意识,采取低碳、节俭的生活方式,自觉履行环境保护义务。”《民法总则》第九条规定:“民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源、保护生态环境。”2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,提出构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系,其中第(十四)指出:“引导公民自觉履行环境保护责任,逐步转变落后的生活风俗习惯,积极开展垃圾分类,践行绿色生活方式,倡导绿色出行、绿色消费。”通过政策文件的形式再次重申了消费者环境法律义务。消费者环境法律义务除了是法定义务之外,还是我国公民的道德义务、社会义务,《公民生态环境行为规范(试行)》(2018)第三条:“践行绿色消费。优先选择绿色产品,尽量购买耐用品,少购买使用一次性用品和过度包装商品,不跟风购买更新换代快的电子产品,外出自带购物袋、水杯等,闲置物品改造利用或交流捐赠。”需要注意的是,这里提及的“绿色消费”是以环境保护为最终诉求的消费形式,而非异化的“炫耀性绿色消费” [25]。

我国环境保护分支法对消费者环境法律义务的规定较为零散,下文将根据前文对消费者环境法律义务按照消费全过程的阶段分类,重构我国法律体系中的消费者环境法律义务。需要指出的是,消费者环境法律义务的规范体系是理论上的总结而非实证法形态。这一体系并未形成,未来也不太可能演化为专门的消费者环境法律义务法[26]。但是,通过对这一新型法律义务进行实证法归纳和法理论分析,可以构建消费者环境法律义务的规范体系,为立法、修法和法律适用提供参照框架。

(一)前端环境法律义务

消费者的前端环境法律义务即选择有利于环境保护的消费品的义务,由于涉及消费者的“选择”,一般只能是非强制性法律义务。根据前文的分析,法律并未设定违反此类义务的法律责任,即违反此类法律义务不需要承担法律责任。法律是制度化的客观规则系统,在法律制度层面,不能把履行义务的动机寄希望在个人的道德素养上,既然违反前端义务事后不需要承担具体的法律责任,事先的激励和引导制度就显得尤其重要。消费者前端环境法律义务之履行,应以法律规定的激励和引导制度为保障,也就是说,此阶段义务之履行应以国家环境保护义务(激励引导消费者)之履行为前提。

选择有利于环境保护的消费品首先是确定是否有真实的消费需求,尽可能避免不必要的消费,因此,“节约”的法定义务是前端义务最重要的内容。消费者固然应当履行节约义务,国家也应通过立法引导或激励消费者节约。《宪法》第十四条规定,“国家厉行节约和反对浪费”。本句虽未直接涉及消费者的前端义务,但却规定了国家厉行节约和反对浪费的宪法义务,为部门法设定消费者环境法律义务指明了方向。在部门法层面,《水法》第八条规定“单位和个人有节约用水的义务”,将节约用水规定为个人的法定义务,同时该法第四十九条规定了差别水价7,为消费者履行节水义务提供了制度激励。《节约能源法》第七条规定“任何单位和个人都应当履行节约能源的义务”,将节约能源规定为个人的法定义务,同时该法第六十六条规定了差别电价8,为消费者履行节约能源的义务提供了制度激励。

需要指出的是,出于对特定因素(例如公共利益)的考虑,国家有时会对特定商品的消费量进行限制(例如有些城市实施的机动车上牌摇号制度是对特定区域内汽车消费总量的限制),这并非一般适用的原则而仅是特别规定的例外,而且多用临时性的政策而非稳定性的法律加以调整。这种对商品消费量的直接限制不属于国家保障消费者环境法律义务履行的范畴。例如,法律不可能也不应该规定消费者每天消费的大米不应超过半斤,每天消费的水量不能超过一升,这些限制是计划经济思维,在社会主义市场经济中不再可能普遍推行。

除了节约的法定义务,前端义务还包括消费者根据已知信息运用“生态理性”选择消费品的义务。生态理性是相对于工具理性、经济理性而言的一种新形态的注重生态整体性的理性思维方式[27],其实质是在传统经济学“理性人”假设之外增加了生态考虑的向度。履行选择义务的首要前提是消费者具备适当的选择能力,优先选择购买通过环保认证、对环境负面影响较小的或者可持久利用、可回收利用的商品,因此,国家层面的教育和宣传是保障消费者能够履行这一义务的前提,《环境保护法》第九条对此进行了规定9。履行选择义务的另一重要前提是消费者可以获取相对完整的消费品环境信息,消费者“必须有获取商品信息的渠道,没有有效的商品标签,消费者也就没有途径了解商品的总体碳含量或是生产此种商品所消耗的能源”[28]。为此,《循环经济促进法》第十条第二款专门规定了国家的引导义务:“国家鼓励和引导公民使用节能、节水、节材和有利于保护环境的产品及再生产品,减少废物的产生量和排放量。”具体的引导方式如设立商品标签制度、环境保护商品名录制度、企业环境信息公开制度、企业ESG可持续发展报告制度等,让消费者有可能获取较为完整的商品环境信息。

除了法律规定之外,我国还通过其他规范性文件或政策为消费者履行前端义务创设了条件。例如2016年财政部、国家税务总局下发《关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知》,超豪华小汽车除了要根据排量在生产环节差别征税之外,还要在零售环节征收10%的消费税。又如2020年1月国家发展改革委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》(新版“限塑令”),禁止、限制使用如下塑料制品:不可降解塑料袋,一次性塑料餐具,宾馆、酒店一次性塑料用品,快递塑料包装。这些规定都从制度层面引导或激励了消费者履行选择有利于环境保护商品的义务。此外,《循环经济促进法》第四十七条规定:“使用财政性资金进行采购的,应当优先采购节能、节水、节材和有利于保护环境的产品及再生产品。”虽然适用财政资金的“消费者”并非本文论述的公民消费者,但可以列入广义的消费者范畴。此条对采购义务规定的用语是“应当”而非“鼓励”或“引导”,说明这类消费者如果采购消费品,其义务的强制性明显强于公民消费者。即便如此,在该法法律责任部分也并未规定此类消费者如果不优先选择有利于环境保护的产品及再生产品的法律责任。

(二)中端环境法律义务

消费者的中端环境法律义务是消费者在购买消费品之后的消费过程中应当履行的环境法律义务,已有研究指出消费者应履行“循环消费,促进物品再生利用的义务”[7]。对“循环消费”不应从字面理解为循环使用消费品的义务,而应结合现有立法分析具体内涵。分析《循环经济促进法》第二条10和我国台湾地区“资源回收再利用法”第十条11,循环消费义务包括减量化、再利用和资源化三项内容。减量化是指消费者在消费过程中应当减少资源消耗和废物产生;再利用是指消费者在消费过程中应当对消费品进行修复、翻新、再制造后继续作为商品使用;资源化是指消费者应当将废弃物作为自己动手制作(DIY)的产品或其他用处的原材料利用。和前端义务不一样的地方在于,《循环经济促进法》第二条并未出现消费者“应当”减量化、资源化或再利用的表述,纵观该法,也没有对消费者中端义务作出具体规范,因此可以认为,循环消费的中端义务到目前为止还不是严格意义上的法律义务,对此义务的违反当然也就不需要承担法律责任。

虽然循环消费的义务相比于前端和末端法律义务,具有较为丰富的内涵,但由于循环消费义务发生在消费者已经拥有又尚未废弃使用的消费阶段,消费者对消费品拥有最大的主导权,因此很难用具体的法律措施去引导或激励这种义务。从现实的法律规定来看也是如此,不同于前端义务较多形式的激励和引导制度,也不同于末端义务的法律责任,除了《循环经济促进法》第二条对循环消费的界定之外,实证法对消费者中端环境法律义务几乎没有规定具体的引导或激励措施。被已有研究归入循环消费义务的押金制度、限制一次性消费品制度等其实并不属于消费者的中端义务:饮料瓶押金针对的是消费者如何处置废弃饮料瓶的问题,实质上属于末端义务;限制一次性消费品针对的是消费者如何选择消费品的问题,实质上属于前端义务。

真正属于中端义务的应该是处于消费过程中(而非消费选择时)的减量化、再利用和资源化。据笔者检索,目前我国尚未对消费者中端环境法律义务作出规定,这可能是由于中端阶段消费者拥有最高自主权决定的。比较法上,日本2000年修订的《容器和包装物的分类收集与循环法》第四条规定:“企业以及消费者应通过使用可反复使用的容器包装,以及控制过剩使用容器包装的合理化使用等,努力控制容器包装废弃物的产生,同时必须通过使用分类基准符合物再商品化的物品以及使用该物品制造的物品,努力促进容器包装废弃物的分类收集、分类基准符合物的再商品化等。”[13](P27)该条也只是鼓励消费者使用可反复使用的容器包装,并未规定如果不反复使用的法律责任,至于不使用之后的处置已经不属于中端义务了。因此,消费者中端环境法律义务之履行在国家制度层面更适合通过宣传、教育这种潜移默化的手段予以配合。

(三)末端环境法律义务

消费者的末端环境法律义务是指消费者对于已不想再使用或确已无法再使用的消费品应当合法处置。相对于前端义务和中端义务而言,消费者末端义具有法律强制性,如果消费者不履行合法处置废弃物的环境法律义务,将承担法律责任,受到法律制裁。

末端义务中最重要的义务是垃圾分类义务。早在2007年,建设部《城市生活垃圾管理办法》第四十二条就已规定:“违反本办法第十六条规定,随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的,由直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门责令停止违法行为,限期改正,对单位处以5 000元以上5万元以下的罚款。个人有以上行为的,处以200元以下的罚款。”我国目前在地方层面已通过地方立法形式确立了消费者按标准对垃圾进行分类的强制性义务。例如《上海市生活垃圾管理条例》(2019)第二十四条第一款规定:“产生生活垃圾的单位和个人是生活垃圾分类投放的责任主体,应当将生活垃圾分别投放至相应的收集容器。其中,可回收物还可以交售至可回收物回收服务点或者其他可回收物回收经营者。”本款设定了消费者末端强制性环境法律义务,违反这一义务,消费者将承担第五十七条第二款规定的法律责任:“个人违反本条例第二十四条第一款规定,将有害垃圾与可回收物、湿垃圾、干垃圾混合投放,或者将湿垃圾与可回收物、干垃圾混合投放的,由城管执法部门责令立即改正;拒不改正的,处五十元以上二百元以下罚款。”

除了垃圾分类义务这类强制性法律义务之外,末端义务也可以通过国家规定的制度予以引导或激励,例如设置可循环利用处置物的押金制度。虽然我国尚未设置强制性押金制度,但比较法上早有强制押金制度的案例。德国2003年开始实施饮料押金制度,顾客在购买易拉罐和塑料瓶饮料包装的矿泉水、啤酒、汽水时,均要支付相应的押金,1.5升以上的需支付0.5欧元,1.5升以下的需支付0.25欧元,顾客在退换空罐时,领回押金[29]。与德国的计件征收押金不同,澳大利亚按照商品价格的一定比例收取押金,对啤酒和软饮饮料包装的押金收费率为价格的4%~5%,对可再装的饮料玻璃瓶的押金收费为价格的10%~15%[30](P391)。

(四)监督义务

消费者的监督义务是指在消费者在自己的消费行为之外,对生产者、经营者或其他消费者与消费有关的行为进行监督的义务。实证法上的规定是《循环经济促进法》第十条:“公民有权举报浪费资源、破坏环境的行为,有权了解政府发展循环经济的信息并提出意见和建议。”消费者的监督义务是一种“权利性义务”,既是消费者的义务,也是消费者的权利,因此此种义务是非强制性法律义务。然而,与难以判断“节约”的标准一样,何谓“浪费资源”也难以界定,如果把浪费资源的行为理解为违反强制法律规范,那么监督义务就和公民一般环境法律义务中的监督义务相混同,失去了独立存在的意义。如果把浪费资源的行为理解为是对消费者环境法律义务的违反,由于消费者环境法律义务只有末端义务才是强制法律义务,才有举报的意义,如果其他消费者只是违反了前端非强制性法律义务,举报则并无意义,此时的监督只能是舆论监督。除了对其他消费者的监督,监督义务还包括对生产者、经营者的监督,同样,这种监督不同于公民一般法律义务的监督,不是对生产者、经营者的一般违法行为的监督,而是通过行使商品选择权的间接监督或舆论监督。

表2 消费全过程中的消费者环境法律义务

五、结 语

无论是对环境资源的保护还是对循环经济的促进、生态文明的建设,国家所起的主导作用是毋庸置疑的,“在整个环境治理中,国家应当居于一种统筹协调性的主导地位,合理引导各种社会力量的理性参与”[31]。这不仅是由于这些问题的高度系统性、极端复杂性远超任何个体的认知和解决问题的能力范围,更是因为现代环境问题的产生本就主要是由现代化国家所主导的既有生产方式所引起的。然而,环境问题的最终解决仅仅依靠政府的行动又是远远不够的,唯有整个社会都对此问题有深刻的认识和理解,社会中的绝大多数公民(消费者)身体力行地履行环境法律义务时,循环型社会才可能建成,生态文明才可能实现。制度本身应满足特定社会发展阶段的需要,问题的关键还是法律制度的制定与实施能否契合生态文明社会提出的具体要求。本文只是初步建构了消费者环境法律义务及其规范体系,并未深入探讨其中的疑难问题,例如对消费者环境法律义务的设定不应导致对消费者自主权的过度侵犯,如何把握中间的“度”?又如在特殊时期如何处理好消费者环境法律义务和拉动消费内需之间的关系?更重要的是,消费者环境法律义务与政府义务、生产者义务之间的具体关系应如何衔接、处理?毕竟,整个社会生活方式的转变只有在“商业实践、消费行为和治理政策都发生巨大转变时”[32]才可能发生。

参考文献

[1] 汪劲.环境法学(第四版)[M].北京:北京大学出版社,2018.

[2] 吴卫星.环境权理论的新展开[M].北京:北京大学出版社,2018.

[3] 徐祥民.极限与分配——再论环境法的本位[J].中国人口·资源与环境,2003(4).

[4] 陈海嵩.国家环境保护义务的溯源与展开[J].法学研究,2014(3).

[5] 李艳芳,王春磊.环境法视野中的环境义务研究述评[J].中国人民大学学报,2015(4).

[6] 秦鹏.生态消费法研究[M].北京:法律出版社,2007.

[7] 秦鹏.消费者环境义务的法律确立[J].法学论坛,2010(1).

[8] Salzman,J.Sustainable consumption and the law[J].Environmental Law,1997,Vol.27.

[9] 中国大百科全书(法学卷)[M].北京:中国大百科全书出版社,2006.

[10][美]凡勃伦.有闲阶级论[M].李华夏,译.北京:中央编译出版社,2012.

[11][法]博德里亚.消费社会[M].刘成富,全志钢,译.南京:南京大学出版社,2008.

[12]Lenzen,M.,J.Murray.Conceptualising environmental responsibility[J].Ecological Economics,2010,Vol.70 .

[13] Naess,A.The shallow and the deep,long-range ecology movement:A summary[J].Inquiry,1973,Vol.16.

[14]Maloney,M.Earth jurisprudence and sustainable consumption[J].Southern Cross University Law Review,2011,Vol.14.

[15][英]约翰·密尔.论自由[M].许宝骙,译.北京:商务印书馆,2009.

[16][美]赫伯特·马尔库塞.单向度的人[M].刘继,译.上海:上海译文出版社,2006.

[17]Fahlquist,J.N.Moral responsibility for environmental problems[J].Agric Environment Ethics,2009(22).

[18]国家环境保护总局政策法规司.循环经济立法选译[M].北京:中国科学技术出版社,2003.

[19]卢代富.国外企业社会责任界说述评[J].现代法学,2001(6).

[20]张贵成.法律义务与法律责任[J].法学,1984(7).

[21]张文显.法哲学范畴研究[M].北京:中国政法大学出版社,2001.

[22]陈贻健.生态马克思主义的异化消费观与环境法的反思[J].行政与法,2009(12).

[23][美]丹尼尔·A.科尔曼.生态政治:建设一个绿色社会[M].梅俊杰,译.上海:上海译文出版社,2002.

[24] [英]戴维·M.沃克.牛津法律大辞典[M].李双元,等译.北京:法律出版社,2003.

[25]周培勤.透视“炫耀性绿色消费”[J].环境保护,2012(11).

[26]宋寒亮,王宏.绿色消费视阚下消费者环境责任的法律构建[J].经济法学评论,2015(1).

[27]王若宇,冯颜利.从经济理性到生态理性:生态文明建设的理念创新[J].自然辩证法研究,2011(7).

[28]Daniel,A.F.Sustainable consumption,energy policy and individual well-being[J].Vanderbilt Law Review,2012,Vol.65.

[29] 陈攀峰.德国灌装饮料收押金[N].环球时报,2003-02-14(8).

[30]孙佑海,张蕾.中国循环经济法论[M].北京:科学出版社,2008.

[31]余德厚.环境治理视域下国家环境保护义务的证立与展开[J].法学杂志,2018(7).

[32]Conrad,B.M.Moving toward sustainable consumption in electronics design,production,and recycling[J].Utah Environmental Law Review,2011,Vol.31,No.1.

注释

1 《环境保护法》第五条规定:“环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。”

2 社会学上的数据调查和分析参见洪大用:《公众环境保护的政府指向》,载《中国社会发展研究报告2005》,中国人民大学出版社2006 年版。

3(1)例如环境影响评价制度、排污权交易制度、环境标准制度、环境税费制度、生态补偿制度、独具我国特色的三同时制度、生产者责任延伸制度,等等。

4(2)例如1986年《民法通则》第一百二十四条规定:“违反国家保护环境防止污染的规定,污染环境造成他人损害的,应当依法承担民事责任。”和企业同样,如果公民违反本条,也应当承担民事责任。

5(3)例如《水污染防治法》(2017)第九十一条第二款规定:“个人在饮用水水源一级保护区内游泳、垂钓或者从事其他可能污染饮用水水体的活动的,由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为,可以处五百元以下的罚款。”

6(4)《刑法》第三百三十八条污染环境罪采双罚制,个人触犯第三百三十八条应受到环境刑事制裁。

7(5)《水法》第四十九条用水应当计量,并按照批准的用水计划用水。用水实行计量收费和超定额累进加价制度。

8(6)《节约能源法》第六十六条国家实行有利于节能的价格政策,引导用能单位和个人节能。国家运用财税、价格等政策,支持推广电力需求侧管理、合同能源管理、节能自愿协议等节能办法。国家实行峰谷分时电价、季节性电价、可中断负荷电价制度,鼓励电力用户合理调整用电负荷;对钢铁、有色金属、建材、化工和其他主要耗能行业的企业,分淘汰、限制、允许和鼓励类实行差别电价政策。

9(7)《环境保护法》第九条各级人民政府应当加强环境保护宣传和普及工作,鼓励基层群众性自治组织、社会组织、环境保护志愿者开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气。教育行政部门、学校应当将环境保护知识纳入学校教育内容,培养学生的环境保护意识。新闻媒体应当开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,对环境违法行为进行舆论监督。

10(8)“本法所称循环经济,是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称。本法所称减量化,是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生。本法所称再利用,是指将废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用,或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用。本法所称资源化,是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。”

11(9)“国民有其责任义务依循减少资源之消耗,抑制废弃物之产生,及促进资源回收再利用之原则,尽可能延长用品之使用期限,配合使用再生制品及分类回收再生资源,藉此抑制制品成为废弃,并适当回收循环利用制品及再生资源。”