摘要:环境规制与工业经济增长之间的关系比较复杂。本文基于20042015年中国省际面板数据的实证分析得出:环境规制与工业增长规模间存在“U”型的非线性关系, 与综合效率、盈利效率和劳动效率间存在横向的“S”型关系, 与经营效率间存在镜像的“S”型关系;环境规制政策存在帕累托改进空间, 环境规制强度提高既有利于环境保护, 又不会对工业经济增长规模和效率产生负面作用;环境规制效应具有区域差异性, 通过权衡三大分解效率可在短期内确定区域最优的环境规制政策。最后, 根据实证分析提出应突破“先污染后治理”的发展思路, 推进差异化的环境管制政策, 提高环境规制强度, 走新型工业化道路。

关键词:环境规制; 增长规模; 综合效率; 动态因子分析; 门槛效应; 帕累托改进;

1 问题的提出

随着环境的急剧恶化, 中国环境规制政策日益增强, 节能减排成效也被纳入地方政府考核体系。因此, 环境规制与经济增长之间存在何种关系日益成为理论界和政府管理层关注的问题之一。传统的观点认为环境规制会提高企业生产成本、抑制投资从而不利于经济的集聚及增长, 是导致制造业技术无效率的最主要原因 (Antweiler, 2001[1];Copeland, 2012[2]) .与此同时, 更多的学者认为环境规制强度提高会倒逼企业进行技术创新 (宋文飞, 2014[3];徐常萍等, 2016[4];张同斌, 2017[5]) , 加大“清洁生产”的投资力度 (Leiter, 2011[6];史青, 2013[7]) , 从而提高环境规制强度不仅不会抑制经济增长 (Eskeland, 2003[8];原毅军, 2013[9]) , 反而会通过提高生产效率提高经济增长质量 (Managi, 2005[10];李树, 2013[11]) .还有部分学者发现, 环境规制与全要素能源效率、技术创新、经济增长之间具有“U”形的非线性关系 (赵霄伟, 2014[12];高志刚等, 2015[13]) 和区域差异 (韩元军等, 2011[14];沈能等, 2012[15];郭际等, 2015[16]) , 而且工业环境规制下技术效率比生产率和技术进步能更早地突破“U”型拐点 (李玲等, 2012[17];李萍等, 2017[18]) .另外, 潘勤华等 (2016) 研究发现命令控制型规制方式与全要素生产率呈显着正相关关系, 而经济激励型规制方式与全要素生产率呈显着负相关关系, 但达到一定强度后会呈现出显着正相关关系[19];黄清煌等 (2016) 的研究表明区域环境规制的经济增长数量效应并无差异, 而环境规制的经济增长质量效应具有明显的区域特征, 其中, 中国东西部地区环境规制强度提高将倒逼经济增长质量提升, 而中部地区环境规制强度提高将导致经济增长质量下滑[20].

鉴于环境规制与经济增长之间的复杂关系, 蒋伏心等 (2013) 进一步指出, 环境规制的经济增长效应实际上取决于“遵循成本效应”和“创新补偿效应”谁占主导[21].当环境规制强度适度时, 就会提高企业进行技术创新的积极性, 从而部分弥补甚至超过企业的遵循成本, 实现环境保护和经济增长的共赢。那么, 何为适度的环境规制强度?如果环境规制强度提高的同时还可以继续提高增长的规模与效率或不以牺牲增长为代价, 则理论上环境规制力度还可以继续加强, 但在现实中这样的空间是否存在?为了回答上述问题, 且考虑到环境规制对工业经济的影响相对较大, 本文以环境规制与工业经济增长规模及效率之间的关系作为研究对象。通过动态因子分析方法对中国各省市自治区2004~2015年的环境规制强度以及工业经济增长情况进行测度并用于后续的实证分析。同时, 根据实证分析结果判断环境规制是否存在理论上论述的帕累托改善空间, 并给出有关我国区域环境规制方面的对策建议。

2 数据、变量以及评价指标测度

2.1 数据来源和变量说明

本文选取2004~2015年来自国内31个省 (市、自治区) 构成的面板数据进行实证研究。相关数据来自历年《中国统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国环境科学年鉴》和国家统计局网站, 所有货币计量的变量均按2004年的不变价进行调整。

文中涉及到的被解释变量主要为区域工业生产规模和工业生产综合效率, 环境规制强度 (ERI) 为核心解释变量。其中用地区实际工业增加值 (addvalue) 衡量区域工业生产规模, 用动态因子分析方法测算出的得分衡量区域工业经济综合效率 (effall) 和环境规制强度。另外, 为体现生产过程中主要的投入要素 (资本、劳动力和技术) 对工业增长规模及效率的影响, 设置解释变量资本存量 (capital) 、工业就业人数 (labor) 、R&D经费投入强度 (tech1) 、R&D人员投入强度 (tech2) 、劳均占有资本 (Averagecapital) 、R&D人员投入比重 (Averagetech2) .除了以上解释变量外, 还包括其他控制变量以反映工业经济基础对工业增长规模和效率的支撑作用。本文选择的控制变量有居民实际消费水平 (consume) 、公路铁路密度 (road和rail) 、长途电缆密度 (cable) 、互联网宽带接入端口密度 (internet) 以及移动电话交换机密度 (telephone) 等。

2.2 区域工业经济增长效率以及环境规制强度测度

2.2.1 工业增长效率评价

关于工业增长效率的评价指标, 本文遵循学者魏后凯、吴利学 (2002) [22]的做法, 选择工业销售利润率、成本费用利用率、总资产贡献率以及工业全员劳动生产率4个指标, 并采用动态因子分析方法对区域工业增长效率进行综合测度 (限于篇幅, 测度结果略) .同时, 为衡量环境规制对工业增长不同效率的影响, 提取3个公因子。根据公因子所包含指标性质, 将3个公因子分别命名为盈利效率因子、劳动效率因子和经营效率因子。

表1 公因子载荷、特征值及其贡献度

从表1中可以看出, 3个公因子的累计贡献度为0.998, 几乎全部代表了指标信息, 冗余因子包含的指标信息仅占0.2%.同时, 由特征值大小及其贡献度可以看出工业企业盈利能力和劳动生产力基本决定了工业增长效率 (合计贡献度超过85%) , 经营效率对工业增长效率的贡献不足15%.为下文实证分析方便, 将以上3个公因子分别设置为变量eff、eff和eff.

2.2.2 区域环境规制强度测度

就环境规制强度而言, 本文借鉴国内有关学者 (张成等, 2014[23];黄清煌等, 2016[20]) 研究成果, 用固体废物综合利用率、单位二氧化硫排放的工业产值、单位废水排放的工业产值、单位化学需氧量排放的工业产值、单位氨氮排放的工业产值以及规模以上工业企业治污投资占比, 构建区域环境规制强度评价指标体系。在此基础上同样采用动态因子分析方法对该指标体系进行降维, 可以得到2004~2015年间我国省际环境规制强度测度结果并绘制时间趋势图 (如图1所示) .其中, 内蒙古地区环境规制强度在这12年间相对比较稳定且皆处于全国均值水平左右 (虚线处) , 在图中略出。

图1 我国各省市自治区环境规制强度时间动态图 (2004~2015年)

由图1可以看出: (1) 就最近的环境规制强度来说, 北京、天津、山西、辽宁、浙江、贵州2015年环境规制强度在全国各区域中排在前列, 而福建、湖北、重庆、海南和宁夏等地区环境规制强度较弱; (2) 就其趋势而言, 样本期早期环境规制强度较高的地区如天津、黑龙江、安徽和江西等地, 环境规制强度趋于下降, 而早期环境规制强度较弱的地区如福建、湖北、海南、重庆、四川和新疆等地有缓慢上升的趋势。总体来看, 我国区域环境规制强度在这12年间具有一定的收敛趋势。

3 环境规制对区域工业增长规模和效率的门槛效应

3.1 基于Lowess方法的曲线拟合

在环境规制强度与工业增长规模及效率之间关系未知的情形下, 本文基于Lowess局部加权散点修匀的方法对它们之间的函数关系进行初步检验, 检验结果如图2所示。

图2 环境规制强度与实际工业增长规模及效率指标的曲线拟合图

由图2可知, 门槛变量实际工业增加值、工业生产效率与环境规制强度之间存在一定的非线性关系 (三大效率与环境规制强度之间的非线性关系图略) .以上关于环境规制与工业增长规模及效率的关系仅是初步判断, 实际具有何种形式的非线性关系还有待于下文的门槛效应估计结果。

3.2 实证模型设计

根据图2的曲线拟合情况, 可知环境规制对区域工业增长规模和效率的影响存在门槛效应。为更具一般性, 在此建立双门槛面板模型。其中环境规制对工业增长规模影响的门槛模型 (Model_1) 建立如下:

同时, 为反映环境规制对工业生产综合效率影响的门槛效应, 建立门槛模型 (Model_2) 如下:

另外, 为反映环境规制与分解出的3种工业效率之间的门槛效应, 建立门槛模型 (Model_3、Model_4、Model_5) 如下:

上述5个模型中, i代表31个省市自治区, t代表年度, γ1和γ2为假定的两个门槛值, A和B为待估参数向量, μ代表观测的个体固定效应向量, ε为随机扰动向量;Controlit为控制变量, 反映工业经济增长的经济基础、交通运输基础、信息化及互联网通信基础。

3.3 门槛个数以及门槛值检验

尽管从图2可对门槛个数进行初步判断, 但最终具体的门槛个数需要进行门槛效应检验后才能确定。对以上5个模型进行门槛效应检验, 门槛个数及门槛值如表2所示。

表2 门槛估计值 (Model_1~Model_5)

表2报告了原假设为两个门槛的F检验结果以及具体门槛值。检验表明在5%的显着性水平上, 以上5个模型皆拒绝0个门槛、1个门槛和2个门槛的原假设, 因此以上5个模型所对应的门槛变量皆存在3个门槛。

3.4 环境规制对区域工业增长规模和效率的非线性影响

为检验环境规制对区域工业增长规模和效率的影响, 首先对上述面板门槛模型 (Model_1~Model_2) 进行回归分析。同时为反映环境规制对盈利效率、劳动效率以及经营效率的影响, 对后3个模型 (Model_3~Model_5) 进行参数估计, 估计的具体结果见表3.

表3 环境规制对区域工业增长规模及效率的门槛效应估计

表3中关于Model_1~Model_5的估计结果显示: (1) 环境规制对区域工业增长规模的影响存在门槛效应。当地区工业生产规模低于第一门槛值时, 环境规制强度提高会显着降低区域工业增长规模;当地区工业生产规模高于第一门槛值时, 环境规制强度提高会显着提高区域工业增长规模。因此, 随着区域工业生产规模的扩大, 环境规制对工业增长规模的影响呈现出“U”型特征; (2) 环境规制对区域工业经济增长效率亦存在门槛效应。就工业增长的综合效率而言, 在综合效率处于等级1、等级3和等级4区域时, 随着综合效率的提高, 环境规制强度提高会显着降低工业增长的综合效率, 而在等级2区域时, 环境规制对综合效率的负面效应不显着。因此, 环境规制对工业增长综合效率的影响呈现出横向的“S”型特征, 在横向“S”的中间区域环境规制影响不显着;同时可以看出环境规制对盈利效率和劳动效率的影响也基本呈现出横向的“S”型特征, 所不同的是环境规制对经营效率的影响, 从表中参数可以看出它们之间的关系呈现出横向的镜像“S”型特征 (两端促进作用大, 中间促进作用小) , 且环境规制对经营效率的影响在各等级区域都显着为正。

3.5 环境规制效应的区域差异性分析

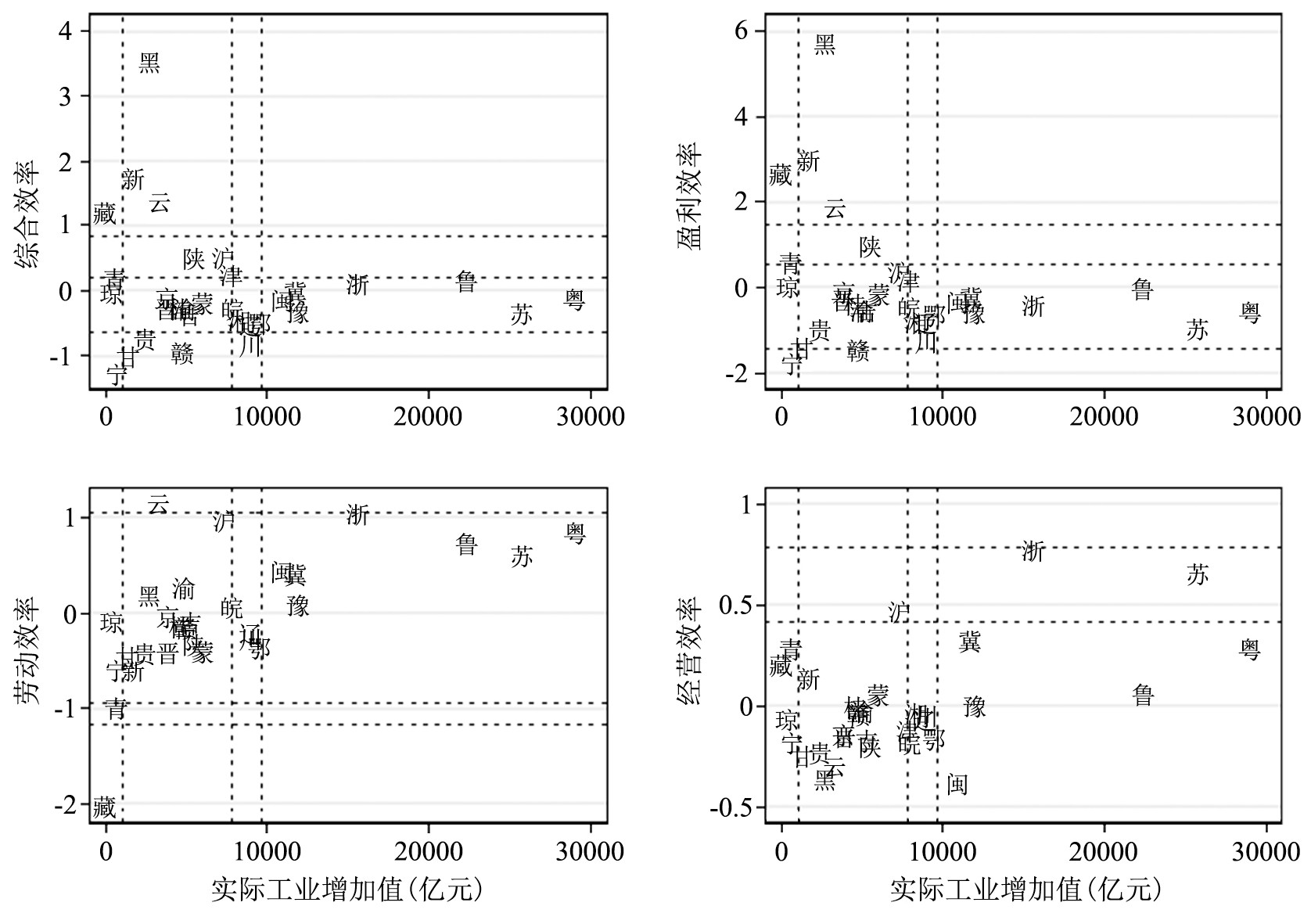

为更清晰说明近期环境规制强度提高对工业经济增长规模和效率的影响, 根据测度结果, 选择2015年31个省市自治区实际工业增加值以及测度出的效率水平绘制散点图如图3所示。结合门槛检验所确定的工业增加值和各效率门槛值 (虚线) , 可知各区域在门槛等级中的空间分布情况。

图3 31个省市自治区工业增长规模及效率分布空间 (2015年)

由图3可以看出: (1) 就增长规模而言, 环境规制强度提高将导致西藏、青海、宁夏、海南实际工业增加值下降, 对福建、河北、河南、浙江、山东、江苏和广东工业增加值的影响不显着, 对其他省市自治区而言, 环境规制强度提高将有利于这些地区工业经济增长规模的扩大; (2) 就综合效率而言, 环境规制提高将会使工业增长综合效率水平较低的地区 (宁夏、甘肃、江西、四川和贵州) 以及较高的地区 (陕西、云南、西藏、新疆和黑龙江) 的工业增长综合效率下降, 对其他地区而言, 环境规制强度提高, 工业增长的综合效率并不会显着下降; (3) 对分解出的三大效率而言, 环境规制强度提高会导致宁夏、甘肃、江西、陕西、云南、西藏、新疆和黑龙江工业经济增长的盈利效率显着下降, 但对其他地区影响不显着;同时, 大部分地区劳动效率处于门槛2和门槛3之间, 因此环境规制强度提高除了对青海 (作用为正) 和云南 (作用为负) 两地的工业增长劳动效率有显着影响外, 对其他地区没有显着的抑制作用;另外, 环境规制强度将导致经营效率提高。但除了上海、江苏和浙江外, 其他地区工业经营效率处于门槛1和2之间, 因此环境规制强度提高对这些地区工业经营效率的促进作用要相对小于上海、江苏和浙江三地。进一步深入考察, 在工业发展达到一定水平时 (超过第一门槛值) , 环境规制强度提高后工业经济规模不降反升, 其中原因是环境规制倒逼企业改善经营、追加投资和增加技术研发经费投入, 经营效率和劳动效率的提高弥补了环境规制后给企业增加的“遵循成本”, 即弥补了盈利效率下降带来的负面作用。

4 结论与政策启示

综上所述, 环境规制与工业增长规模间存在“U”型的非线性关系、与综合效率、盈利效率和劳动效率间存在横向的“S”型关系、与经营效率间存在镜像的“S”型关系。同时, 实证分析论证了环境规制强度帕累托改进空间的存在。在此帕累托改进空间内, 环境规制强度提高既有利于环境保护, 又不会对工业经济增长规模和效率产生显着的负面作用。另外, 环境规制强度对盈利效率与劳动效率、经营效率的正负作用在不同地区间均不一致, 说明不同地区可综合权衡盈利效率、劳动效率和经营效率水平, 进而确定区域最优的环境规制强度。根据以上分析, 本文的政策启示如下:

(1) 加强环境管制, 发挥环境规制对经营效率和劳动效率的驱动机制。本文的研究表明, 对我国大部分地区而言, 当前提高环境规制强度并不会造成区域工业经济增长规模与综合效率的下降, 这些地区包括北京、山西、广西、重庆、吉林、内蒙古、安徽、湖南、辽宁、湖北、福建、河北、河南、浙江、山东、江苏和广东17个省市自治区。对于黑龙江、新疆、云南、陕西、上海和天津而言, 虽然在短期内由于“遵循成本”会导致盈利效率下降, 但从长期来看, 劳动效率和经营效率的提高会弥补环境规制导致的“遵循成本”效应, 这些地区将如同上述地区一样进入环境规制的帕累托改进区间。因此, 对于地方政府来说, 不必过分担心提高环境规制强度对区域经济增长的影响, 应采取“竞相向上”的策略驱动企业改善工业经济增长质量。通过提高环境规制强度, 既有效地治理区域环境污染, 又倒逼企业改善经营, 增加投资, 提高劳动生产率, 从而走向长期的绿色发展道路。

(2) 推进差异化的环境管制政策, 协调好环境规制和经济增长的时序安排。由于中国工业经济增长规模和效率在区域之间的差异性较大, 因此实施环境管制政策, 推进环境管制强度, 需要兼顾区域工业经济发展的现状和事实。对于工业经济规模较小或效率较低的地区 (海南、青海、西藏、宁夏、甘肃、贵州和广西) 而言, 在制定和实施环境规制时, 必须因地制宜, 在满足国家基本环境标准的基础上, 采取适合本地工业经济增长的环境规制强度。对于这些地方政府来说有两种选择: (1) 放松环境管制, 以降低企业的“遵循成本”, 扩大经济规模以超过增长门槛再走绿色增长道路; (2) 采取高强度的环境管制政策, 以倒逼企业改善生产和经营水平, 提高综合效率, 突破规模门槛和效率门槛再走绿色增长道路。在节能减排成效被纳入地方政府考核体系以及国家环境规制强度不断提高的软约束下, 地方政府只能转变环境规制政策制定思路, 不能够再循序传统的“先污染后治理”思路, 应该采取第二种策略, 激发污染型企业的“创新补偿”效应, 使得经济增长中的环境规制效应由“短期损失”向“长期收益”转化[5].

(3) 突破“先污染后治理”的发展思路, 走新型工业化道路。目前我国大部分地区处于环境规制的帕累托改进区间, 适宜不断提高环境规制强度。但研究发现我国目前环境规制强度存在收敛趋势, 环境规制强度竞相向上的局面还未形成。因此, 地方政府应充分认识和发挥环境规制的“创新效应”和“技术效应”, 提高工业经济质量, 走新型工业化道路。对于工业经济规模较小的省份 (西北和西南地区) 而言, 工业经济增长并不意味着需要以牺牲环境为代价。因此, 西北和西南地区在承接东部沿海地区产业转移过程中, 更需要突破传统的“先污染后治理”发展思路, 注意环境保护, 逐步提高环境规制标准和强度, 防止高污染行业的过度转移, 实现区域工业绿色、创新、协调、开放以及共享式的发展。

参考文献

[1]Antweiler W, Copeland B, Taylor S.Is Free Trade Good for the Environment?[J].American Economic Review, 2001, 91 (4) :877~908.

[2]Copeland R.Tourism and Welfare-enhancing Export Subsidies[J].Japanese Economic Review, 2012, 63 (2) :232~243.

[3]宋文飞, 李国平, 韩先锋。环境规制、贸易自由化与研发创新双环节效率门槛特征[J].国际贸易问题, 2014, (2) :65~73.

[4]徐常萍, 吴敏洁。环境规制强度变化对制造业“清洁化”的影响分析[J].工业技术经济, 2016, 35 (3) :127~134.

[5]张同斌。提高环境规制强度能否“利当前”并“惠长远”[J].财贸经济, 2017, 38 (3) :116~130.

[6]Leiter A M, Parolini A, Winner H.Environmental Regulation and Investment:Evidence from European Industry Data[J].Ecological Economics, 2011, 70 (4) :759~770.

[7]史青。外商直接投资、环境规制与环境污染[J].财贸经济, 2013, (1) :93~103.

[8]Eskeland G S, Harrison A E.Moving to Greener Pastures?Multinationals and the Pollution Haven Hypothesis[J].Journal of Development Economics, 2003, 70 (1) :1~23.

[9]原毅军, 刘柳。环境规制与经济增长:基于经济型规制分类的研究[J].经济评论, 2013, (1) :27~33.

[10]Managi S, et al.Environmental Regulation and Technological Change in the Offshore Oil and Gas in Dustry[J].Land Economics, 2005, 81 (2) :303~319.

[11]李树, 陈刚。环境管制与生产率增长[J].经济研究, 2013, 48 (1) :17~31.

[12]赵霄伟。环境规制、环境规制竞争与地区工业经济增长[J].国际贸易问题, 2014, (7) :82~92.

[13]高志刚, 尤济红。环境规制强度与中国全要素能源效率研究[J].经济社会体制比较, 2015, (6) :111~123.

[14]韩元军, 林坦, 殷书炉。中国的环境规制强度与区域工业效率研究:1999~2008[J].上海经济研究, 2011, (10) :102~113.

[15]沈能, 刘凤朝。高强度的环境规制真能促进技术创新吗?[J].中国软科学, 2012, (4) :49~59.

[16]郭际, 张扎根。环境规制强度对技术创新影响的差异性研究[J].工业技术经济, 2015, 34 (3) :85~90.

[17]李玲, 陶锋。中国制造业最优环境规制强度的选择[J].中国工业经济, 2012, (5) :70~82.

[18]李萍, 王军, 杨秀华。中国工业行业最优环境规制强度分析[J].河北经贸大学学报, 2017, 38 (3) :80~87.

[19]潘勤华, 李樱, 胡靖。环境规制方式及其强度对全要素生产率的影响[J].企业经济, 2016, 35 (12) :13~18.

[20]黄清煌, 高明。环境规制对经济增长的数量和质量效应[J].经济学家, 2016, (4) :53~62.

[21]蒋伏心, 王竹君, 白俊红。环境规制对技术创新影响的双重效应[J].中国工业经济, 2013, (7) :44~55.

[22]魏后凯, 吴利学。中国地区工业竞争力评价[J].中国工业经济, 2002, (11) :54~62.

[23]张成, 蔡万焕, 于同申。区域经济增长与碳生产率[J].中国工业经济, 2013, (5) :18~30.