一、引 言

居民对旅游产业的态度是影响旅游可持续发展的关键因素[1]。尤其在民俗旅游、乡村旅游等情境下,居民是目的地的“东道主”,其生产、生活场景是目的地旅游吸引物的重要构成部分。社区居民对旅游产业的态度将直接影响主客互动下旅游者体验的质量,以及旅游产业在保护和传承民俗文化方面的功效。可以说,成功的、可持续的旅游发展很大程度上取决于当地居民对旅游产业的支持[2]998。

在已有文献中,学者们大多以“社会交换理论”(social exchange theory,SET) 作为研究居民对旅游产业态度的基础框架[3]666[4-5]。根据该理论,居民对旅游产业的态度取决于他们对旅游发展所带来的收益与成本的权衡。当居民感知的旅游发展正面影响(收益) 大于负面影响(成本) 时,便会对当地的旅游产业持积极态度,反之,则表现出消极态度。随着研究的深入,学者们逐渐认识到社会交换(Social Exchange) 是“嵌入”在一定的社会关系网络中的,因此,不同于经济交易(Economic Transaction) 社会交换所涉及的收益与成本具有较强的主观性,交易各方之间的社会互动关系能够“干扰”交易主体对收益和成本的评估,进而对社会交换的过程产生显着的影响[6-7]。基于这一理念,不少学者开始从权力、信任、情感等社会关系要素出发,探索旅游发展情境下的社会关系结构对居民感知和态度的影响。

整体上看,该领域的已有研究大多着眼于社区居民与其他旅游利益相关者(政府、企业、旅游者) 之间的互动关系在居民支持态度中所起的作用,尤其是居民与政府、开发商之间的信任、权力关系对旅游社会交换过程的影响受到不少学者的关注[2]999[8]967。然而,很少有研究从旅游地社区本身出发,探讨社区自身的关系网络和社会结构对这一过程的影响。需要注意的是,旅游产业发展的“社会交换”不仅涉及居民与政府、开发商之间的互动,同时也涉及社区居民内部的互动。旅游发展所带来的积极抑或消极的影响本质上具有“公共事务”的属性,是透过目的地社区的社会网络而被个体居民所感知的,因此,居民之间、居民与社区之间的关系状态对其旅游感知和态度同样可能具有重要的影响。

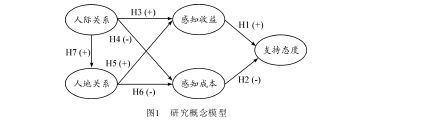

本文的创新之处在于突破以往将社区居民简化为社会交换一方的研究范式,将研究视角从旅游交易方之间的互动关系转向目的地社区本身,探索社区内部关系状态对居民旅游感知和支持态度的影响机制,从而为相关可持续旅游策略的开发提供知识基础。具体而言,本文将社区关系界定为“人际关系”和“人地关系”两个层面,并以社会资本理论和地方感知理论为基础视角,探讨了两个层面的社区关系对旅游地居民所感知的旅游发展收益、成本,以及居民对旅游产业支持态度的影响。在理论分析的基础上,本文构建了“社区关系—旅游感知—支持态度”理论模型,并以黔东南两个民族旅游村寨居民的抽样数据为例,对文章提出的研究假设和理论模型进行了实证检验。

二、文献回顾与研究假设

(一) 社会交换理论与居民旅游支持态度

社会交换理论是社会科学中分析个人、群体在社会互动情境下资源交易过程的基础理论[3]668。旅游产业发展涉及社区与政府、企业、游客之间物质、文化、心理等多方面的交易与互动,具有典型的社会交换的特点。因此,在居民对旅游产业态度的研究中,社会交换理论是应用最为广泛的理论框架[9-11]。根据该理论,居民对旅游产业的态度取决于他们对旅游发展在经济、社会、文化、环境各方面影响的主观感知[12]。当居民认为旅游产业带来的正面影响(收益) 大于负面影响(成本) 时,便会对当地的旅游产业政策表现出积极态度,并愿意继续参与资源交易过程,反之,居民则表现出消极态度,退出交易,甚至与旅游者、管理方之间形成对立、抵制的情绪[13]。

国内外学者通过大量的实证研究论证了社会交换理论在解释居民对旅游产业态度方面的有效性,但相关结论仍存在一定的争议。例如,根据社会交换理论的基本逻辑,居民感知的旅游发展成本与其支持态度之间具有显着的呈负向关系。这一负相关关系在已有研究中得到了一定的验证,但部分研究也发现两者之间并无显着的相关性[14][15]615[16]

。一些学者指出,感知收益,尤其是感知成本与居民态度之间的关系还受到旅游发展阶段、目的地社会经济状态等因素的影响[2]1011[17]。基于已有文献,本文仍以社会交换理论下“收益成本评估—支持态度”的逻辑为基本框架,提出以下假设,进一步检验该理论在解释居民态度方面的效度:

假设1: 居民感知旅游收益正向影响其对旅游产业的支持态度。

假设2: 居民感知旅游成本负向影响其对旅游产业的支持态度。

(二) 社区关系对居民旅游感知的影响

社会交换涉及物质、文化、心理等多方面资源的交易,并“嵌入”在一定的社会网络中。因此,与“制度化”的经济交易不同,社会交换不是一蹴而就的,而是在持续的社会互动中循环进行的[18-19]。由于涉及无形资源的交换,社会交换中的收益与成本不像经济交换那样具有客观性与及时性,而是在长期的社会互动中所感知的,具有较强的主观性与社会性。早期的社会学家即指出,情感、信任、权力等社会关系变量对社会交换过程具有显着的影响[20-21]。作为典型的社会交换,旅游产业的资源交易也是“嵌入”在一定的社会互动关系中的。Nunkoo 和 Ramkissoon(2012) 的研究发现,居民越是觉得“交易方”(政府、开发商) 值得信赖,越是觉得自己在旅游发展中拥有影响决策的权力,他们对旅游发展正面影响的感知就越强,对负面影响的感知就越弱,对当地的旅游产业发展的支持度越高[2]999。

事实上,旅游发展中的社会交换不仅涉及居民与政府、企业之间有形、无形的资源交易,还与居民在社区内部的社会互动息息相关。一些学者指出,当社区内部的人际关系和谐,居民对社区的满意度较高时,旅游发展带来的交通拥挤、物价上涨、贫富差距等负面效应会被主观“忽略”,而增加就业、提高收入、提升基础设施等旅游发展带来的正面影响则被主观“夸大”[22]63[23]305[24]156。可以推论,居民对旅游发展收益与收本的感知是被社区的社会网络所“过滤”的,受到社会交换所“嵌入”的社区关系状态的左右。本文基于社会资本理论和地方感理论,从社区内部的人际关系和人地关系两个维度对上述影响的机制进行探讨。

1. 社会资本与社区人际关系。社会资本理论是个宽泛的理论体系,其核心理念是认为嵌入在社会关系中的情感、规范、信任能够影响个人态度与行为,并能给个体和集体带来收益[25]2。在社区层面,社会资本往往指存在于社区成员之间的信任、信赖关系,并表现为社区整体的凝聚力。Brunie(2009) 将社区层面的社会资本称为“集体社会资本(Collective Social Capital) ”,他认为这种以信任、情感为纽带的凝聚力是社区的重要资源,能够增加社区居民的福利[26]255。

社会资本的一大功效即在于将个体凝聚起来,使个体之间相互磨合、相互协作更加顺畅[25]18[26]225。旅游产业发展带来的经济、环境、社会文化等各方面影响是以“公共事务(Public Affair) ”的形式呈现在居民面前的。因此,可以预见,具有高社会资本的社区往往更能从容地应对社区所面临的各项公共问题[25]18。

Chavis 和 Wandersman(1990) 发现,在那些人际关系融洽、凝聚力强的社区,居民拥有更强的“集体效能(Collective Efficacy) ”,他们对共同应对犯罪、污染、拥挤等问题的信心更高,因而对这些负面问题的感知也趋于乐观[22]57。基于同样的机理,社区居民之间的互信、互助的良好关系也更易于个体在物质、心理上分享社区整体在经济增长、环境优化、基础设施提升方面的福利。

社会资本的另一功效在于提高居民对社区的整体满意度。例如 Vargas-Sanchez 等(2009) 的研究证实,相互信任和依赖的人际关系能够提高居民对社区的整体满意度,而这种满意的情绪正向“干扰”了居民对旅游产业各方面影响的主观评价[27]。Nunkoo 和 Ramkisson(2010) 也发现,那些在心理上缺乏满意的“弱势群体”更倾向于选择性地关注旅游业给社区带来的负面效应[28]。因此,可以推论,良好的社区人际关系能够“放大”居民对旅游正面影响的主观感知,“屏蔽”对负面影响的主观感知。基于此,本研究提出以下假设:

假设3: 和谐的社区人际关系能够“强化”居民对旅游发展收益的感知。

假设4: 和谐的社区人际关系能够“弱化”居民对旅游发展成本的感知。

2. 地方感与社区人地关系。从人文地理学的视角看,“地方”不是一个纯粹的空间概念,而是被个人、群体赋予一定意义和价值的社会构建。当个体在人地互动中赋予地方特定的价值,并形成一种正面的“情绪连带(Emotional Bond) ”时,便产生了人对特定地方的“地方感”(Sense of Place) 。已有研究大多从地方依赖(Place Dependence) 、地方认同(Place Identity) 两个维度来定义地方感[29-30]。其中,地方依赖强调的是人对地方的一种功能性依恋,体现了地方及其设施在满足个人需求方面的重要性; 地方认同强调的是认知性依恋,是地方与个人的自我身份、自我意识相契合而产生的心理认同。整体上看,地方感表征的是人-地之间的情感关系,是人对特定地域空间的一种“心理投资”[31]831。

在以往研究中,地方感与居民旅游感知、态度的关系存在两种相互对立的观点。一方面,多数研究者认为地方感会提高居民对社区的满意度,增强居民对社区发展的信心,激发居民维护、炫耀社区的意愿[32]5[33]1917。因此,强“人地关系”下的社区居民更倾向于关注旅游发展的积极层面。另一方面,部分学者认为居民与社区之间的情感关系愈紧密,居民对社区发展的期望就越高,就越倾向于以挑剔的眼光看待与社区相关的事务[32]7。因此,地方感强的社区居民更倾向于关注旅游发展给社区带来的负面影响。此外,作为社区内部关系的两个层面,“人际关系”与“人地关系”之间也具有高度的相关性。互信、互助的人际关系被认为是培育居民地方感的因素之一。一些学者甚至将“地方社会关系(Place Social Bonding) ”界定为地方感的一个维度[34-35],可以推论,和谐的人际关系能够增强居民对社区的情感依恋。基于上述讨论,本文提出下述假设:

假设5: 和谐的社区人地关系能够“强化”居民对旅游发展收益的感知。

假设6: 和谐的社区人地关系能够“弱化”居民对旅游发展成本的感知。

假设7: 社区人际关系对人地关系具有正向的影响。

(三) 研究模型构建

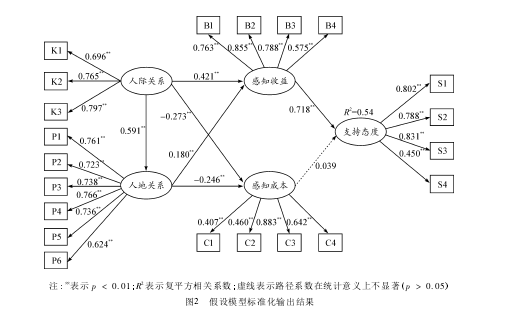

基于旅游产业发展的“社会网络嵌入”属性,本文从人际关系、人地关系两个层面探讨了目的地社区内部关系状态对居民旅游感知和支持态度的影响机制,构建了“社区关系—旅游感知—支持态度”假设模型。本研究的概念模型如图1所示。

(一) 研究区域与调研过程

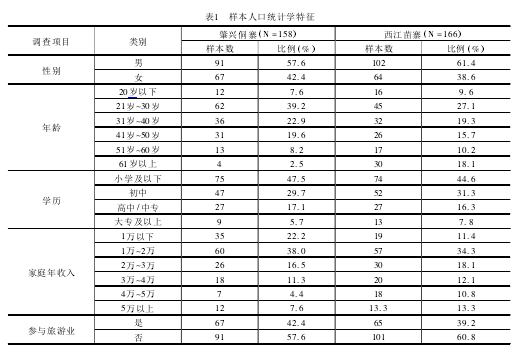

本文以黔东南民族旅游村寨为例,对提出的理论模型进行实证检验。具体选取“肇兴侗寨”、“西江苗寨”两个黔东南最着名的民族旅游村寨进行数据采集。“肇兴侗寨”素有“侗乡第一寨”的美誉,拥有800多年的历史,极具民俗文化价值和旅游价值。目前全寨有1143户、4500多人,99. 5% 以上的人口均为侗族,是我国最大的侗族聚居村落。“西江苗寨”是黔东南与“肇兴侗寨”齐名的民族旅游村寨。“西江苗寨”现共有1288户,5400多人,是中国最大的苗族古寨,已被列入世界文化遗产预选地。两处民族村寨均是黔东南地区发展较早、旅游产业较为成熟的旅游社区,在我国少数民族旅游社区中具有较强的代表性。

调研以问卷调查为主,深度访谈为辅。数据收集过程于2013年11月间分别在两个村寨的现场完成。两个民族村寨社区均由3名研究助理对居民进行面对面调研。由于“肇兴侗寨”与“西江苗寨”的户数基本相同,本研究在两个村寨分别随机发放问卷250份。经过20多天的现场调研,“肇兴侗寨”回收问卷181份,“西江苗寨”回收问卷204份,抽样规模均超过10%。通过剔除回答不完整和明显矛盾的问卷61份,最终获取有效分卷324份(“肇兴侗寨”158份,“西江苗寨”166份) ,有效问卷回收率为64. 8%。调查样本的人口统计特征如表1所示。

(二) 问卷设计与变量测量

问卷由人口统计变量和测量量表两部分构成。要求受访居民首先填写性别、年龄、学历、收入水平、是否从事旅游业等信息,再对潜变量测量问项进行自评。为提高研究的信度与效度,本文模型中的主要变量均基于已有文献中的量表进行测量。

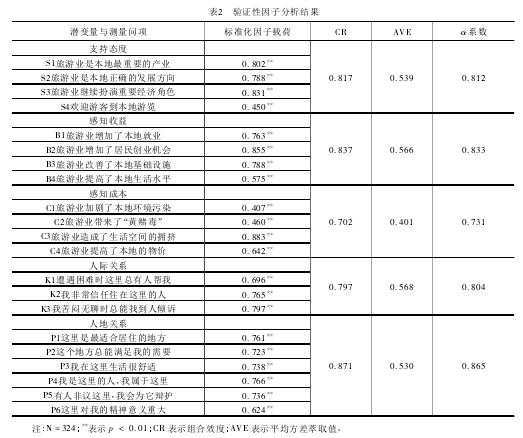

“支持态度”采用 Oviedo-Garcia 等(2008)[36]、Nunkoo 和 Ramkissoon(2011)[8]973研究中使用的4个问项进行测量; 居民对旅游产业正面影响(收益) 和负面影响(成本) 感知的测量借鉴 Gursoy 和 Kendall(2006)[15]612、王纯阳和屈海林(2014)[37]的研究,其中“感知收益”使用5个问项测量,“感知成本”使用4个问项测量; 社区人际关系使用 Perkins 和 Long(2002)[23]302、Dallago 等(2009)[24]156研究中的3个问项进行测量; 社区人地关系基于 William 和 Vaske(2003)[31]834、尹立杰等(2012)[33]1919的研究,使用6个问项进行测量(具体测量问项详见表2) 。以上量表均由受访居民按照 Likert-5分法对测量问项进行自评,1-5分值分别代表“非常不同意”、“不同意”、“中立”、“同意”、“非常同意”。

(三) 数据分析方法与程序

本文主要使用结构方程模型(SEM) 对研究假设和理论模型进行检验。首先对数据分布的正态性和量表内部一致性进行检验。结果显示所有问项的偏度绝对值位于0. 012~1. 491之间,峰度绝对值位于0. 003~1. 872之间,基本符合正态分布,适合使用最大似然法进行参数估计。其次,使用 SPSS 17. 0软件对量表信度进行初步分析(此过程依据 CITC 小于0. 5且删除后信度提高的准则,删除了感知收益问项“旅游业增强了居民的民族意识”) 。在此基础上,使用 AMOS 17. 0软件分两步对数据进行进一步分析: 首先通过验证性因子分析(CFA) 检定测量模型的信度与效度,其次对结构模型的整体拟合度和路径系数进行检验。

四、数据分析与假设检验

(一) 信度与效度检验

验证性因子分析(CFA) 的结果如表2所示。5个测量模型的组合效度(Composite Reliability,CR) 均大于0. 7,Cronbach's α 系数也均超过0. 7的阈值,测量模型的平均方差萃取值(Average Variance Extracted,AVE) 除感知成本外均大于0. 5。整体上看,本研究的测量模型具有良好的信度[38]。

测量模型的效度包括聚合效度(Convergent Validity) 和区分效度(Discriminant Validity) 。聚合效度通过观测变量的因子荷载及其显着性来检验。如表2所示,测量问项的标准化因子荷载基本上均高于0. 5(S4、C1、C2高于0. 4) ,且都在0. 01水平上显着,显示了良好的聚合效度。区分效度采用 Fornell 和 Larcker(1981) 建议的方法进行检验,即通过比较潜变量平均方差萃取值(AVE) 的平方根与潜变量之间相关系数来检定测量模型之间是否具有区分度[39]。如果一个潜变量的 AVE 平方根大于与其他潜变量的相关系数,该潜变量与其他潜变量之间即具有显着的区分度。如表3所示,本研究所有潜变量 AVE 平方根均大于与其他潜变量的相关系数,显示变量之间良好的区分效度。

(二) 模型拟合与假设检验

在信度和效度检验的基础上,对结构模型的整体拟合情况进行检验。SEM 输出结果显示,模型整体拟合指标 χ2= 379. 407(p < 0. 001) 。由于 χ2受样本量的影响较大,本研究选取 GFI、AGFI、TLI、CFI、NFI、IFI、RMR、RMSEA、χ2/ df、PNFI、PCFI 等指标综合检定结构模型的整体拟合情况。输出结果显示: GFI = 0. 901、AGFI = 0. 871、CFI = 0. 929、TLI = 0. 916、NFI = 0. 877、IFI = 0. 930,除 AGFI、NFI 外均大于一般适配值0. 9;RMR = 0. 059、RMSEA = 0. 060,均小于一般临界值0. 08; χ2/ df = 2. 144,位于1~3之间,PNFI = 0. 739、PCFI =0. 783,均大于0. 5,显示模型具有良好的简约度。整体上看,本研究提出的假设模型与样本数据具有良好的拟合度。结构模型的标准化参数输出结果如图2所示。

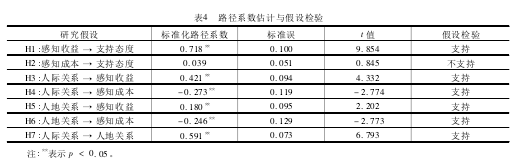

如表4所示,本文提出的7个假设中有6个得到数据的支持: 居民感知旅游发展收益对其支持态度具有显着的正向影响(β1= 0. 718,p < 0. 05) ; 人际关系对居民感知旅游发展收益、成本分别具有显着的正向和负向影响(β3= 0. 421,p < 0. 05; β4= - 0. 273,p < 0. 05) ; 人地关系对居民感知旅游发展收益、成本也分别具有显着的正向和负向影响(β5= 0. 180,p < 0. 05; β6= - 0. 246,p < 0. 05) ; 社区人际关系对人地关系具有显着的正向影响(β1= 0. 591,p < 0. 05) 。输出结果显示,研究模型中的自变量解释了居民旅游支持态度54%的方差,显示模型具有良好的统计效力。

五、结论与讨论

(一) 主要结论与启示

社区居民对旅游产业的态度是影响旅游产业可持续发展的关键要素。随着居民在游客体验质量以及民俗文化传承方面的重要性日益凸显,深入探究居民对旅游发展支持态度的内在机制具有重要的理论与实践意义。本文基于旅游产业发展的“社会网络嵌入”属性,从社区人际关系、人地关系两个维度出发,探讨了目的地社区内部关系对居民旅游感知和支持态度的影响。结论基本证实了社区关系对个体居民旅游影响感知和支持态度的正向“干扰”作用。本文的主要结论和启示包括以下三个方面:

1. 居民对旅游产业的支持主要来源于对旅游发展正面影响的感知。研究结果显示,居民对旅游发展正面影响的感知是影响其支持态度的最直接、最主要的原因,两者之间的标准化路径系数达到0. 718(p <0. 05) ,这一结论与以往研究的发现基本一致。不少学者指出旅游发展带来的经济收益对居民态度和行为的影响最大,尤其是那些在经济上高度依赖旅游业的社区。与以往多数研究的结论不同,本研究发现居民感知的旅游发展负面效应与其支持态度之间的关系并不显着。这可能与本文调研的两个民族村寨的经济结构和旅游发展阶段有关。笔者在两个案例的调研中发现,虽然很多居民都深切感受到旅游发展带来了社会、环境等方面的负面影响,但他们对旅游业给家庭带来的额外收入更加关心,整体上认为旅游产业的发展是推动当地经济、提高收入水平的契机,因而即使存在负面影响,大多数居民均表示“可以接受”。

2. 和谐的社区人际关系和人地关系能够强化居民对旅游正面影响的感知,弱化对负面影响的感知。本研究证实,良好的社区人际关系能够引导居民更倾向于关注旅游发展给社区带来的积极影响,并使居民在共同应对旅游负面影响方面更加自信和乐观。此外,互信、互助的人际关系能够增强居民对社区地域空间的地方感,这种人-地之间的情感关系同样能强化居民对旅游正面影响的评价,弱化对负面影响的感知。

通过这样的关系链,旅游产业发展所“嵌入”的社区关系网络显着影响了旅游社会交换的过程,对居民旅游感知和支持态度具有正向“干扰”的作用。这一结论说明,在促进旅游可持续发展的过程中,不仅应将社区作为交易中的一方进行考量,社区本身的社会结构和关系网络也是研究者需要关注的重要议题,本文的研究视角为后续研究提供了一个可行的方向。

3. 目的地旅游管理部门可以探索“社区关系管理”策略促进可持续发展。以往研究大多将旅游地的社会关系视为旅游发展的结果变量,认为旅游产业发展能够引起目的地社区邻里关系、家庭关系以及居民地方认同的变异。本文的结论说明,社区社会关系不仅是旅游产业发展的结果变量,也是促进旅游产业与社区和谐发展的重要因素。良好的社区人际关系以及居民对社区的情感依恋能够促进社区居民更加支持本地旅游业的发展。因此,要增强社区居民的支持,管理部门不仅要监控旅游发展给社区带来的经济、环境、社会文化等方面的实际效应,还需要进一步把握社区内部关系对居民旅游感知的影响机理。基于本文的结论,管理部门应该探索通过各种正式、非正式的社区组织加强旅游地社区居民之间的良性互动,构建和维护相互信赖、相互支持的居民关系,增强居民对社区的心理认同和情感纽带。通过这样的策略能够有效引导居民以更加积极的心态应对旅游发展带来的各方面影响,进而提高居民支持、参与旅游产业发展的意愿。

(二) 研究局限与展望

本文还存在一定的局限性: 第一,本文研究的主要目的在于“社会网络嵌入”理论视角的引入与基本关系的探索,因此仅从认知性的人际关系、人地关系两个层面对社区内部关系进行了测量,在理论构面的操作化方面存在一定局限。未来的研究应该选取更多的概念和指标,对认知性(Cognitive) 、结构性(Struc-tural) (例如社会网络分析法) 的社区关系进行综合测量,以检验本文结论的普适性。第二,在本文的假设推演中,居民对社区的整体满意度、居民在公共事务上的协作是社区人际关系影响居民旅游感知和支持态度的中介环节。由于时间与成本的限制,本文仅对这一中介关系进行了理论上的探讨,并没有对“满意度”、“协作意愿”的中介作用进行实证检验。未来研究可以对这两个变量的测量和中介效应进行探索,进一步深化社区关系对居民态度影响机制的理解。第三,本文对居民旅游感知仅从“收益”、“成本”两个方面进行了综合测量,事实上,旅游产业对社区的影响包括经济、文化、环境、社会等多个方面,一些学者已经开始从上述不同层面对居民感知进行更加详细的测量。社区关系对不同层面的居民旅游感知是否具有不同的影响?通过更加细致的测量,未来研究可以对上述问题进行有趣的探讨。最后,本文仅选取黔东南的少数民族旅游村寨为例,对基本关系的假设进行了检验,未来研究需要扩大样本的覆盖面,尤其需要对不同发展背景、不同发展程度的旅游社区进行比较研究,以检验本文结论的外部效度。

参考文献:

[1]TSUNG H L. Influence Analysis of Community Resident Support for Sustainable Tourism Development[J]. TourismManagement,2013,34(1) : 37-46.

[2]NUNKOO R,RAMKISSOON H. Power,Trust,Social Exchange and Community Support[J]. Annals of Tourism Research,2012,39(2) : 997-1023.

[3]AP J. Residents' Perceptions on Tourism Impacts[J]. Annals of Tourism Research,1992,19(4) : 665-690.

[4]GURSOY D,CHI C G,DYER P. Local's Attitudes toward Mass and Alternative Tourism: The Case of Sunshine Coast,Australia[J]. Journal of Travel Research,2010,49(2) : 381-394.

[5]GURSOY D,RUTHERFORD D G. Host Attitudes toward Tourism: An Improved Structural Model[J]. Annals of TourismResearch,2004,31(3) : 495-516.

[6]KAYAT K. Power,Social Exchanges and Tourism in Langkawi: Rethinking Resident Perceptions[J]. International Journal ofTourism Research,2002,4(3) : 171-191.

[7]ZAFIROVSKI M. Social Exchange Theory under Scrutiny: A Positive Critique of Its Economic-behaviorist Formulations[J].Electronic Journal of Sociology,2005,7(1) : 1-40.

[8]NUNKOO R,RAMKISSOON H. Developing a Community Support Model for Tourism[J]. Annals of Tourism Research,2011,38(3) : 964-988.

[9]卢松,张捷,李东和,等. 旅游地居民对旅游影响感知和态度的比较———以西递景区与九寨沟景区为例[J]. 地理学报,2008(6) : 646-656.

[10]汪德根,王金莲,陈田,等. 乡村居民旅游支持度影响模型及机理———基于不同生命周期阶段的苏州乡村旅游地比较[J]. 地理学报,2011(10) : 1413-1426.