一、修辞与修辞推理

在西方,人们对修辞的理解经历了一个“正———反———合”的发展过程。在古典修辞学中,由于古希腊对公民直接参与社团决策的高度重视,公民可以成为大陪审团的成员,直接对案件提出指控和进行辩护,因此,需要论点清晰、结构合理又诉诸情感的论辩术。作为修辞学的鼻祖和古典修辞学理论的集大成者亚里士多德认为,修辞学是发现论点和证据的一种推理的方法。“亚里士多德认为,如果存在一种真正的修辞艺术,它不可能仅仅由一系列使我们的演讲变得优美和有说服力的手段组成,它也必须由某种独特的推理艺术构成。”[1](P3)从一开始,修辞就与法律就有着密切的联系,法律论辩是三种论辩术之一。高尔吉亚曾这样给修辞下过定义:“在城邦的公共场所就正义和非正义问题说服人民之技艺。”[2](P2)但从古罗马开始,言论自由就成为一个相对的事情,修辞慢慢地演变成只关注文体风格和辞章句法的语言修饰艺术,从说服技巧转变为表达策略,成为文学而非推理的一部分。这样的研究方式限制了修辞学的研究,以至于“在19世纪末的欧洲,修辞学几乎已经死亡。事实上,修辞学在整个19世纪都处于趋于消亡的境况。”[3](P35)

一直到19世纪末20世纪初,“新修辞学”的出现才恢复了古典修辞学的基本思想。“传统上把修辞作为一种劝说艺术,常常变成可以预先控制和改变他人信仰或者行为的一种工具,一种手段。今天,把修辞的目的当作劝说的观点依然流行,但更为重要的是,修辞可以在人类的交往中用于解决分歧,促进共同的理解,达到社会的和谐。这是新旧修辞学派的分水岭,它的出现使人们耳目一新,为修辞学理论与实践打开了一扇大门,确定了前景广阔的研究方向。”[4](P23)

这一时期,各种修辞学的思想和观念相互激荡,一派繁荣的景象,修辞学被广泛应用于历史、系统、教学实践等领域的研究,并成为跨学科的文化研究项目。其中,佩雷尔曼的修辞学理论与法学和论辩的关系最为密切,他认为“新修辞学”可解释为辩论学,其研究对象是商讨技术,旨在说服人们接受一种观点、意见和命题,而说服的对象是听众,所以新修辞学以“听众”为核心,“新修辞学的核心部分和要点是听众理念,因为只有顺应听众,说服才有可能。”[3](P40)

他反对将修辞学降为表达策略和美学装饰的研究,实际上是对古典修辞学合理内核的创造性继承,强调修辞的说服功能,把修辞当做通过沟通来影响他人情绪、思想和行动的言语形式,在他看来,“修辞论证是一种非常精致的实践推理之个案,其并非一种形式性证明而是一种论证,目的在说服他人和使人确信。”[5](P129)这里的修辞就是亚里士多德的实践推理,它与形式推理相对应,是实践理性的体现。但他们将修辞与修辞学、修辞推理相混淆。

在中国,修辞的研究源远流长,并且一直在语言尤其是文学的范围内使用。陈望道先生就曾指出“修辞本来是一个极熟的熟语,自从《易经》上有了‘修辞立其诚’一句话以后,便常常连着用的。”[6](P1)

他认为修辞二字中的“修”主要在修饰和调整两个意义上使用,而“辞”则在文辞和语辞两个层面上使用。而实际上修辞应该是包括对文辞和语辞的修饰和调整的内容。周礼全在1994年的着作中指出,修辞有美学和逻辑学两种功能,前者是指美化语言的功能,后者是指说服论证功能。[7](P480)

近年来,随着语用学向法学研究的渗透,修辞学的研究也深入到法律领域,全国性的法律修辞学会议已经举办四届,诞生了大量的法律修辞学的优秀论文,也提出一些颇有新意的深刻观点。尤其是在法庭论辩中,掌握娴熟的修辞艺术是辩论致胜的利器,而“工欲善其事必先利其器”,修辞学是优秀律师的必修课。奥斯丁提出“以言行事”这一着名哲学命题,这一命题在法学领域发扬光大,因为法律的活动主要体现在言语行为上,上乘的言语有赖于修辞的优化,优秀的法官当然也是修辞高手,“就如孔子批评不善于外交辞令的使臣‘使于四方,不能专’一样,法官也如同外交官一样要具有谈判的修辞雄辩能力,才能给出一个好的‘说法’,使当事人口服心服地接受判决结论,使整个审判行为善始善终。审判行为主要体现在法官的修辞言说上,是典型的‘以言行事’。”[8]

法官对修辞运用得炉火纯青,作出的判决书必然是情理并茂,具有可接受性。

由于中西方文化对于“修辞”一词的理解存在差异,在中国的研究领域,尤其是法学的研究中,对修辞的理解也左右摇摆,既不想悖于国人传统的理解和认知模式,又感觉西方的思想是“先进”思想。张纯辉在博士论文中指出,“修辞可分为狭义和广义两种,狭义的修辞是指对语言形式或语言手段的研究,以语言体系的修辞手段为研究对象,研究语言体系中有修辞分化的语言单位,研究语言手段固有的修辞特性和语言的修辞资源。广义的修辞是指被视为能使本性倾向于对抗和冲突的社会力量和制度力量相互合作和调和的一切手段”。[4](P25)

可以看出他狭义上理解的修辞和中国的传统理解有关,而广义上的修辞则是西方的理解。他认为判决书中使用到的修辞是广义修辞,其中又有作为修辞技巧的修辞和作为推理的修辞,但对作为推理的修辞的论述主要借助亚里士多德和佩雷尔曼的观点。

目前修辞学的研究框架只限于用西方已建立的那些理论,尤其是新修辞学的理论,来解读国内的文化和语言。表面上看,这有助于在“全球范围的学术市场”内人们有统一的理解,但是,它也可能会使人忽视了中国本土的文化背景和研究视角。我们进行修辞学研究的根本目的不是要学习并应用西方理论,而是要真正地理解、描述和规范中国的语言运用。虽然西方的新修辞学研究如火如荼,中国的修辞研究则默默无闻,但在吸收西方思想的同时,也应该照顾到中国的实情。修辞的目的是通过运用各种语言手段,主要是修辞格手段,并诉诸感情等去影响和说服人。杜金邦认为修辞包括四个要素,即修辞主体、修辞受体、修辞本体和修辞客体。[9]

运用修辞的过程实际上是根据自己的交际需要,选择能够更好地表达修辞客体,并能被修辞受体接受的修辞本体过程。“以陈促新、借旧布新、以故带新是修辞的基本工作方式。作为一种社会实践,修辞说到底只有并且只能有一个目的,那就是改变构成目标受众的常识、常态的那些见解、态度和行为。它因而具有一种偏离常规、改变事态、修正现状的内在倾向,以促成受众的新见解、新态度、新行为、新情况的形成为己任,本质上致力于求新而不是守旧。”[10](PP.252-253)修辞不等于论辩,修辞只是论辩的一种手段;修辞不等于修辞论证或修辞推理,修辞只是推理的一种方式。修辞就是为了使语言能够更好地传情达意,体现语用力量,而对语言进行的一种调整和或适用。它包括修饰但决不仅仅是修饰,包括积极的修辞和消极的修辞。陈望道先生认为消极修辞侧重在适应题旨,而积极修辞侧重在适应情境;消极修辞重在理解,积极修辞重在情感;消极修辞在修辞意义和原来意义之间的关系比积极修辞更密切。[6](P9)

修辞推理不是与形式推理或形式逻辑相并列的范畴,而是在具体的话语推理基础上进行的对话推理的一个类别。修辞与修辞推理紧密相连,运用修辞本身就是为了更好地表情达意,即为了进行推理,修辞是修辞推理所要借助的手段和方法,而修辞推理是修辞的目的和意图。修辞推理就是借助修辞来建构语义的过程,在建构的过程中,可能涉及到形式逻辑中的演绎,也可能涉及到非形式逻辑的溯因等。修辞推理是修辞主体和修辞受体双方的建构过程。它不仅要看其如何在说者那里产生,而且要看其在听者那里产生的实际反馈,它是主体间的而不是单一主体的,是语用的而不是语义的,是交际的而不是独白的,是交往理性而不是实践理性。

正是由于修辞受体会对那些改变自己原有观念的行为和语言有天然的抵触情节,自觉地阻止修辞效果的出现,因此在修辞中有深层修辞与浅层修辞的区别,后者从表面上直接地对受体进行说服,如“你那样想是不对的,我认为应该这样……”而前者则是通过先与受众保持一致,通过取悦、顺从、调适等,先在其他方面与受体保持一致,然后再自然而然地对其进行说服,有时实际上是在通过一定的方式让受体自己说服自己。因此,修辞推理是以修辞主体和修辞受体双方的原有的知识和观点为基础进行的推理。

二、修辞推理的逻辑模型

N.Asher与A.Lascarides在2003年的《TheLogics of Conversation》一书中提出了SegmentedDiscourse Representation Theory(简称SDRT),即分解式话语表证理论,作为研究语句与语句之间修辞关系的逻辑模型。

SDRT是在DRT(DiscourseRepresentationTheory)的基础上发展而来的。

DRT突破了以往的真值条件语义学的静止、孤立的思维模式,将主体和语境等语用因素加入到语义的理解当中,“它继承了真值条件语义学对命题真值的研究,但是更加关心接受者是如何理解句子的,这是一个重大的突破。在理论上,自然语言的逻辑学研究传统找到了新的生长点,形式语义学开始融入形式语用学的研究;在技术上,研究者终于可以摆脱一阶谓词逻辑的限制,将处理对象扩展到一个句子以上的话语,并找到了一种语境形式化的途径。”[11]

(P70)DRT提出了语篇的概念,认为语词和指代都是在语篇中发生的,语篇的更新过程是语义的变动过程,也是语境的增加过程。但它无法解决命题指涉问题、时间顺序问题和自然语言中的省略问题,总之,它无法解决语句串中的非线性的语义。将修辞结构对语义的影响加入到DRT逻辑形式之中就得到了SDRT。

“SDRT认为,对一个语篇来说,尽管从语形上看是一个语句串,但从语义上看,语篇中语句的‘亲疏远近’是不同的,由此形成了语篇中的语段。这种亲疏远近关系由语句间的修辞关系决定。语段和修辞关系组成了语篇的语义结构。”[12](P121)SDRT包括信息内容逻辑SDRS和信息打包逻辑即用来推导话语内诸成分之间的修辞关系的黏着逻辑(G1ueLogic)和DICE“常识蕴含”机制(Discourse In Common-sense Entailment)[13](P202),其中SDRS是解释对话逻辑形式的逻辑,而黏着逻辑构建逻辑形式的逻辑。信息内容逻辑在动态语义学中已经有所研究。黏着逻辑通过嵌入一个语义和语用的互动扩展了动态语义学建构逻辑模式的形态,这个互动包括了用语言和非语言的信息进行的常识推理,从而使对话的语义解释更加全面。

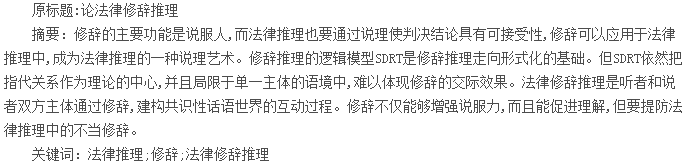

SDRT能够解释广义的前指,计算命题之间的修辞连接。正如DRT通过DRS给出语篇的语义一样,SDRT通过SDRS给出语篇的语义。DRS框图是一个日字形的框图,上面一格是语篇中用于指称的常项或个体变元,下面是个体变元或常项间的性质和相互间的关系。DRT的DRS是形如下面的一个模型。如:小王有一条红围巾,她很喜欢它。这个语篇的语义模型如下面的日字形图。

SDRS框图是由DRS加上表示修辞关系的连线组成。

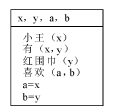

如一个同学对另一个同学说: φ1咱们快点吃饭吧,φ2还得去听讲座呢。

这个语篇的语义就可以用SDRS框图表示为:

在这里,φ2是φ1的后续,根据常识推理,可以对DRS1和DRS2排列出时间的先后顺序。有了先后顺序,这两个语句之间的关系和整体语义就得到了完整的表示和理解。

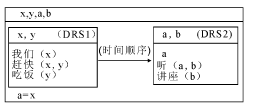

再如:φ3我晚上去听了一场讲座。φ4回答了问题。φ5那老师还送了我一个礼物。

这个SDRS由三个DRS组成,其中,DRS1是主DRS,DRS2和DRS3是对DRS1的详述,而DRS2又是DRS3的原因,这三个语句是由修辞关系连接起来的语篇。在这个语篇中,DRS2将DRS1和DRS3连接起来,也称作“搭桥”。根据搭桥推理,从语篇的整体意义上来理解局部的语义,“那个老师”指的是在讲座上演讲的老师。

另外,SDRT还能够解决会话含义、命题指称、预设、词语歧义、语篇融贯性判断等问题。总之,这是一种着眼于语篇整体的语义理解方式,通过对上下文的关照,对语篇动态意义和彼此间的修辞关系的把握来将语义理解形式化,是形式语用学的重要组成部分。

SDRT通过黏着逻辑对语篇修辞关系的分析和把握,信息内容逻辑对语篇逻辑形式的解释,整个语篇的内在理路和逻辑框架一目了然,对语义的把握更加精准和直观。它是修辞推理走向形式化的基础。

但总体来看,这一系统的着眼点还主要是通过修辞来确定指代关系,通过语义理解来明确指代关系,指代关系依然是理论的核心所在。另外,SDRT主要着眼于单一主体的语篇,注意到了语篇内部的语境,忽视了语境外部,来自其他主体的语境制约。

SDRT是将语段连贯起来,理解语篇语义的理论和模型,但是在具体的修辞推理中,它无法体现由修辞技巧和修辞手段所增加的交际效果。

三、法律修辞推理及其建构性

在法律推理中,法律语言明显地具有事物语体的特征,“事务语体的事物要求、应用要求、效率要求特别严格,它用来进行交际的目的、任务、对象都是具体而明确的,它必须显示出特定的权威和约束力,因而固定性、简明性、严肃性是其最显着的特征。”[14](P113)

因此,在法律推理中用到的修辞更多的是消极修辞,即为了使语言更加明确、通俗、清晰,而对语言进行的规范,较少地使用那些生动形象的积极修辞。在司法实践中,运用修辞,并不仅仅是为了言语上的动听或者辞藻的华丽以哗众取宠,更重要的是,“它可以有助于弘扬真理和正义,使比较弱的观点变得更强。”[15](PP.570-571)修辞增加了交际效果,更容易说服人们接受真理,因此,修辞成为获得真理的重要手段。在法律语言中,人们主要通过逻辑、感情、常识、习惯、先例、权威、传统、经验、直觉等修辞手段强化说服力。在判决书中,修辞具有改变当事人态度、传递有效信息、调节社会关系、强化法律意识等功能,良好的修辞是优秀判决书不可或缺的重要组成部分。

张纯辉在博士论文中对在法律判决书中经常出现的评价、事实裁剪、模糊语、互文、感情唤起等修辞技巧进行了论述。他认为评价一般都会成为句子的焦点部分,也会成为说者的主张,听者批判的靶子。模糊语是一种消极的礼貌策略,它用在一些对命题的把握不是非常确定,受体对具体的细节没有兴趣或不需要知道的情况下,它的语用功能“旨在软化命题的提出形式,减少听者或读者的负面反应,保护命题和作者或说话者使其不受可能的批评,建立并维持和谐的社会关系”。[4](P50)而互文则是“人们借助于先前的或相似的表达方式或内容,直接或间接地阐述和强调自己的主张”。[4](P59)唤起情感也是一种修辞技巧,亚里士多德就认为“当听众的情感被演说打动的时候,演说者可以利用听众的心理来产生说服的效力,因为当人们抱友好态度或憎恨态度的时候,抱气愤态度或温和态度的时候,他们对事情的看法不同,不是完全不同,就是有程度之差”。[16](P69)徐秋荣等在《法律语言修辞》中指出,“现在一般人认为:辞格是指在运用语言时所创设的能增强思想和表达效果的结构格式。这种格式可以使语言离开平铺直叙的境界;形成生动形象的意境,达到突出客观事物的特征,揭示客观事物的本质,给读者以鲜明,深刻的印象。”[17](P66)他们归纳了法律语言中比较经常用到的比喻、夸张、对比、对偶、排比、引用、设问、反问、引用等修辞格。

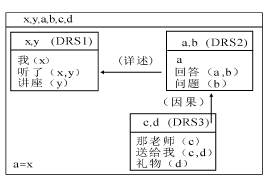

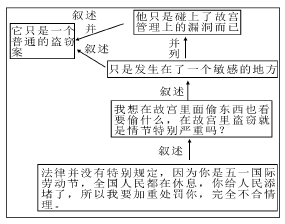

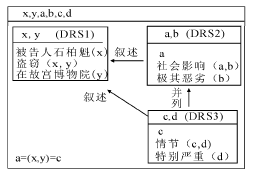

法律推理由一系列的语用行为来完成,在这些语用行为中,通过修辞来进行的推理随处可见。但不同于亚里士多德尤其是佩雷尔曼的是,笔者在这里讲的是修辞推理而不是修辞论证。在逻辑学中,论证是针对一个已有的观点和主张,争取他人同意的证明过程。而推理则是一个一方提出自己的观点,通过主体间的协商和沟通,从而达成共识和理解,共同构筑一个结论的推导过程。在修辞论证和修辞推理中也是一样,前者是提出自己的观点后,通过一切语言的或是逻辑的,争取对方的认可和赞同。但如果强调了这里论证的或然性,也就承认了对方的消极建构性。在推理中,修辞的主体和受体双方都是积极的建构者,修辞主体在与修辞受体的沟通和交流中,随时以开放的心态对待自己的观点和主张,随时会根据受体的反馈对自己的观点进行调整,也可能调整为支持对方的观点。在修辞推理中,修辞语义是具有可取消性的。在“夜盗故宫”案的法庭论辩阶段,公诉人称:被告人石柏魁的盗窃地点为北京故宫博物院,社会影响极其恶劣,情节特别严重。在这里,公诉人使用了模糊语“社会影响极其恶劣,情节特别严重”(在积极修辞里可以称之为夸张修辞),虽然没有明确这两个语段的主语,但根据SDRT理论,从整个语篇的整体意义着眼,可以推出,这里的主语是“被告人石柏魁的盗窃地点为北京故宫博物院”这个命题。这一模糊语是对前句命题的回指和定性。这一模糊语是运用模糊求精确的用法,听者不仅不会因此而产生模糊不清的认识,而且会对被告人的犯罪性质有进一步的清晰认识。当然这一清晰认识的预设是“在故宫博物院这样的地方盗窃就是社会影响恶劣,情节严重”。但这一模糊语的运用能否产生实际的推理效果,还要看听者的反馈。公诉人的这一语篇用SDRS框图表示如下:

针对以上公诉人借助修辞和预设提出的主张,辩护人进行了反驳:辩护人:它只是一个普通的盗窃案。只是发生在了一个敏感的地方,我想在故宫里面偷东西也看要偷什么,在故宫里盗窃就是情节特别严重吗?法律并没有特别规定,因为你是“五一”国际劳动节,全国人民都正在休息,你给人民添堵了,所以我要加重处罚你,完全不合情理,他只是碰上了故宫管理上的漏洞而已。

在这一法律语篇中,辩护人用到了很多代词,并且还用不同的代词“你”、“他”对同一个人进行指代,我们可以通过SDRT理论对语篇的整体结构和整体语义进行分析,继而准确地定位这些代词的所指。辩护人的这一语篇根据表达的语义,可以分为五个话段,我们将细分的DRS框图省略,只从整体的SDRS框图的角度对这一语篇的逻辑模式进行建构,则为:

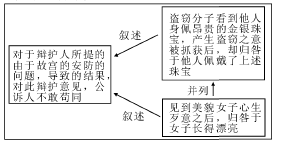

根据论辩语境的整体性,可以发现,“它只是一个普通的盗窃案”中的“它”指的是被告人石柏魁在故宫盗窃这一命题。语篇中的“你”和“他”都是代表被告人石柏魁。辩护人在这里使用了反问“在故宫里盗窃就是情节特别严重吗?”,问题的答案已经寓于问话之中,这是一种以问句的形式表达说者的判断的修辞。这一修辞的运用不仅反驳了以上公诉人关于情节严重,影响恶劣的论断,而且以一种强有力的方式表明了自己的立场,增强了交际效果。同时,在这一反问句的掩护之下,巧妙地提出了自己的评价,把自己的评价放在了非焦点的位置,试图达到“暗度陈仓”的效果。不想被公诉人发现并予以反击:公诉人:对于辩护人所提的由于故宫的安防的问题,导致的结果,对此辩护意见,公诉人不敢苟同,上诉意见无异于盗窃分子看到他人身佩昂贵的金银珠宝,产生盗窃之意被抓获后,却归咎于他人佩戴了上述珠宝。见到美貌女子心生歹意之后,归咎于女子长得漂亮。

在这一语篇中,通过用SDRT理论进行分析可以发现,公诉人先提出自己的意见和观点之后,借用两个比喻来进行详述,通过人们认为比喻中内容的不能接受来映衬辩护人观点的不可接受性。相对于直接简单地说出主DRS里的话语内容,整个语篇通过增加了比喻而更加具体、生动和更有说服力。

在这一段法庭辩论中,公诉人与辩护人之间屡屡使用修辞进行推理,增强了实际的交际效果。与此同时,修辞推理的主体间性也得到充分的体现,只有对方认可的意义才能成为成功的修辞推理结论。也正是在这个意义上,法庭辩论一直作为修辞推理的重要领域而存在。

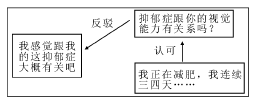

在法律推理的其他阶段,也会涉及到修辞推理,如在“女模特醉驾酿悲剧”一案的法庭调查阶段:公诉人:被告人陈明月,你是不是不愿意回答这个问题被告人:没有公:是不是因为当时自己酒喝多了,注意力不能集中了被:我感觉跟我的这抑郁症大概有关吧(a)公:抑郁症跟你的视觉能力有关系吗?(b)被:我正在减肥,我连续三四天……(c)在这里,我们借用SDRT理论来对不同话语主体的语句进行分析。从整个语义关系来看,(a),(b),(c)三句话完成了一个小的修辞推理,现在就对其语篇结构和语义进行分析。

在这一法律语篇中,针对(a)句被告人提出感觉与抑郁症有关的观点,公诉人用了“抑郁症跟你的视觉能力有关系吗?”的反问修辞格进行反驳,反问的答案已经是不言自明。相对于“抑郁症跟你的视觉能力没有关系”的直接叙述,公诉人的反问显然增强了交际效果,增强了自己主张和观点的力度。从下面的被告人的改口,开始谈其他的事情,可以看出,被告人也接受并承认了公诉人的修辞意义,这个修辞推理是成功的。

被害人家属向法庭提出的谅解书:椒江区人民法院:我丈夫李文量因陈明月交通肇事而死亡,这给我们全家造成了极大的悲痛和生活上的困难,获悉台州公检法部门对本案十分重视,我们感激不尽。案发后,陈明月通过其家属就民事赔偿部分,反复与我们协商,态度非常诚恳,人死不能复生,鉴于陈明月以及其家属积极赔偿的事实,我及我的家人对陈明月交通肇事行为表示谅解,请求贵院按法律规定的最低刑罚对陈明月进行处罚。此致,李文量家属袁桂珍。

在这个谅解书中,用到的“极大的悲痛”、“感激不尽”、“态度非常诚恳”都是使用唤起感情的修辞技巧,在这样的感情带动下,听者(读者)根据谅解书描绘的具体情况进行思想起伏,通过体验说者(写者)的内心感受而可能接受说者的其他主张。

“女模特醉驾酿悲剧”的一审判决的宣判词:被告人陈明月无视交通法规,醉酒驾驶机动车,且在行驶中未尽注意义务,追尾碰撞出租车发生交通事故,致一人死亡,负交通事故主要责任。其行为已构成交通肇事罪。公诉机关对被告人陈明月所指控的罪名成立。被告人陈明月在发生交通事故后,为逃避法律追究而逃离现场,系交通肇事后逃逸,综合考虑被告人陈明月的悔罪表现,酌情予以从轻处罚,对辩护人提出的从轻处罚的请求予以支持,依照《中华人民共和国刑法》××条的规定,判决如下:被告人陈明月犯交通肇事罪。判处有期徒刑4年6个月。

在这一法律语篇中,法官运用了对案件事实的剪裁、评价和互文三种修辞手段。首先法官是根据自己的判断,综合考虑案件的证据和证据认定过程,对案件事实进行了剪裁,把认为与法律规范相关的法律事实进行呈现。如被告人是否属于肇事逃逸的问题是法庭辩论的焦点之一,法官经过自己的斟酌和判断之后,选择性地呈现了“被告人陈明月在发生交通事故后,为逃避法律追究而逃离现场” 的事实。接下来,法官对这些事实进行评价,如“其行为已构成交通肇事罪”,在语篇的结构安排上,将剪裁的事实放在前边,评价放在事实之后,看似自然而然,顺理成章地得出评价,这样更易于引导思维,增强可接受性。最后,法官引用法律的具体条文,做出判决结果,这是借助法律条文进行推理的互文修辞手段。宪法和法律是不需要证明的实证法,将之作为推理的依据,使最后的判决结果成为权威性结论的核心因素。

从以上的分析可以看出,借助修辞进行的推理确实增强了论点的说服力,增强了话语的实际交际效果。但在实际的法律操作过程中,不排除一些人利用修辞的这一优势,通过能言巧辩掩盖实际论点的不恰当性和论据的不足,这样就演变成曾经被柏拉图所不齿的诡辩术。因此,在法律修辞推理这种关乎权利义务的语用行为中,更要密切地关注留意对修辞的不当适用。

参考文献:

[1][英]昆廷·斯金纳·霍布斯.哲学思想中的理性和修辞[M].王加丰,郑存译.上海:华东师范大学出版社,2005.

[2]转引自[美]詹姆斯·伊德·怀特.作为修辞之法律,作为法律之修辞:文化和社群生活之艺术[A].程朝阳译.陈金钊,谢晖主编.法律方法(11)[C].济南:山东人民出版社,2011.

[3][比利时]Ch.佩雷尔曼.旧修辞学与新修辞学[A].杨贝译.郑永流主编.法哲学与法社会学论丛(8)[C].北京:北京大学出版社,2005.

[4]张纯辉.司法判决书可接受性的修辞研究[D].上海:上海外国语大学博士学位论文,2010.

[5]CH.Perelman.Justiee,Lawand Argument[M].D.ReidelPublishingCompany.1980.

[6]陈望道.修辞学发凡[M].上海:上海教育出版社,1997.

[7]周礼全主编.逻辑———正确思维和有效交际的理论[M].北京:人民出版社,1994.