与汉民族相比,我国许多少数民族生存在祖国的边疆地区,那里一方面地理条件相对恶劣,而另一方面又具备丰富的自然资源。为了有效地调整人与自然、人与人之间的关系,我国许多少数民族在历史实践中形成了保护自然资源的习惯法。

这些习惯法既反映了该民族的“民族精神”,为我们理解其民族文化的内心世界提供了直接的材料,也体现了该民族的“民族智慧”,促进了当地环境资源的保护,为我们今天制定和实施环境与自然资源保护的法律提供了有益的借鉴。

京族是我国 28 个人口较少民族之一,也是中国唯一的海洋民族,现有人口约 2. 5 万,主要聚居于广西壮族自治区东兴市江平镇辖下的“京族三岛”( 澫尾、山心、巫头) 及其周边的潭吉、贵明等村。根据我国学者的考证,我国的京族和越南主体民族京族都是中国古代骆越人的后裔[1,2]。骆越人在南迁的过程中,吸收了周围的不同民族,到公元十世纪以后才重新组合成的一个民族———京族[3]。到公元 15 世纪左右,居住于越南涂山( 今越南社会主义共和国海防市附近) 等地的京族的先人因生活所迫陆续迁到“京族三岛”地区[4],这标志着中国京族的形成。我国的京族发源于古代百越,迁徙自越南北部,形成和发展于北部湾沿海,这使得其文化在时间和空间的不断变化中趋于丰富多元,且具有海洋性的特点。作为一个在历史上“不事农事”的海洋民族,京族主要以渔业捕捞为生,兼以林木种植,故而京族习惯法所要调整的保护对象,主要是海洋和森林资源。笔者从2011 年起,持续对广西东兴市江平镇京族地区进行田野调查,本文以京族地区的历史习惯法文本《封山育林保护资源禁规》[5]为考察中心,并依据笔者调查整理的关于现代习惯法的民族志,探究京族习惯法对自然资源的保护。

一、伦理:京族习惯法的自然观

一般认为,生态伦理是人们处理自身与周围的动植物、大自然等生态环境之间相互关系的各种道德规范。生态伦理从概念上讲属于道德的范畴,渗透着人们认识自然界的哲学思维。笔者认为,人们对各种生态概念的基本认识是生态伦理的基本内容,也是人们合理处理人与生态关系的前提。京族习惯法的生态伦理,首先表现在京族习惯法对“自然”这一概念的认识上,也就是说,京族习惯法的自然观是其生态伦理的基础。

通过考察清末京族地区的《封山育林保护资源禁规》( 以下简称《禁规》) ,我们可以大致勾勒京族习惯法自然观的主要内容。《禁规》开篇写道: “兹民村从前先祖遗居成邑,系千万年以来,原沿地六路多歧,最掌养山林木条秀茂,以济风水,多赖神安民乐。”此处《禁约》对其保护对象进行了总体的规定,即“山林木条”,在以下之后具体各条规定中,《禁约》对“山林木条”进行了具体的分类规定,有“民居后林一带”“析生枯木树木根”“木条”“生藤”“木根”“地头”“高坡”等等。通过分析可知,《禁约》保护的“山林木条”,实际上不仅仅只包括树木本身,还扩大到了树木所处的位置、土壤( “地头”“高坡”) ,也不仅仅只包括树木活体本身,还扩大到了枯枝落叶等等。也就是说,《禁约》保护的对象,从空间上看,是以树木为中心,上至树端叶冠,下至树根及其所蔓延之土壤的立体系统; 从时间上看,包括空间范围内树木的各个阶段的状态,由生到死,由枝芽到落叶的全过程。

如果从最基本的自然资源保护效益来说,《禁约》似乎做了一些没有必要的规定: 或许按照常理来说,对于枯枝落叶应该可以利用。但是,为何《禁约》保护的范围要那么“宽泛”呢? 其实,这正是京族习惯法自然观的体现。《禁约》对立法的原因做了这样的概括: “至兹系二十余年以来,其内各邻村利党之徒,用力为强,不遵不咱,兹村约擅入盗斩散败,致以神不安民不利。为此等因,会合足目同群,兹立券约”。《禁约》认为,过去京族地区的“山林木条”都长得很好,十分“秀茂”,但近二十多年来,竟然有些贪心逐利的外村人( “利党”) ,偷盗“山林木条”,以至于破坏了神灵安宁,从而侵犯了京族人的利益。从《禁约》的规定可知,一些人盗伐林木是使得京族地区由过去的“神安民乐”变得“神不安民不利”的最重要原因。从根本上讲“神安民乐”是《禁约》追求的核心“法益”。那么,“神安”和“民利”两者的关系如何呢?

笔者认为,“神安”应是“民利”的前提和条件,“民利”则是“神安”的结果。也就是说,我们不能从纯经济利益的角度出发,以现代产权的思路去分析《禁约》的规定,而把其当成是京族人维护林权的法律。事实上,《禁约》对“山林木条”的保护并不是在于维护其专属的经济利益,不是将其看做是一项财产而主张其物权,因为《禁约》规定本民族成员也同样不能盗伐。因此,《禁约》对于“山林木条”的保护,并不是为了维护其财产权( 尽管以现代法律逻辑而言,财产权的享有是保护的前提条件) ,而是为了维护体现于“山林木条”之上的“神”,只有保养好这一区域的“风水”,才能使神灵安宁。

京族人没有明确的单一神宗教信仰,而是信仰多神,并相信万物有灵。因此,在京族人的世界里,其周围的动植物均有可能为“神灵”附体。如果我们把《禁约》等京族习惯法所保护的“山林木条”等统一归纳为“自然”的话,那么,京族习惯法自然观的本质就是把自然世界“神灵化”。这种“神灵化”主要有以下几种表现形式:

第一,形而上性。即神灵处于某片区域之上,因此该片区域的自然生态系统为某神灵的领地,故而该区域需要“禁”。《禁约》对其保护的区域进行了规定,即“高山庙一座,水口大王庙一座,四姿庙一座,及民居后林一带,共山林四处”。高山庙、水口大王庙、四姿庙等均为京族本土信仰神祗,据笔者初步考察,这三个庙的神灵应该分别主管山地、湿地和四季平安,前二者是空间范畴之神,后者是时间范畴之神。这些神灵在其所处区域范围内巡游显灵,故其所处区域的洁净,关乎京族地区的风水,因此必须严禁各种干扰和破坏。

第二,同体性。即神灵就是某具体的自然物,某具体的自然物就为神灵,二者是同体的,故对其应该“敬”。在京族地区,经常可见人们供奉百年以上的大树( 以榕树最常见) 和形状特殊的大石。许多京族人认为,这些大树大石经过百年千年修炼,已经得道成仙,故而产生了神性。此外,由于京族是海洋民族,因此其对海洋动物也有更深刻的崇拜。据一些人考证,京族之“京”与鲸同音,古代京族人很可能崇拜神鲸。而京族主要分布的三个岛———巫头、山心、澫尾则很可能是京族民间传说中神鲸的三个部分。尽管上述关于“京”“鲸”同音的说法不一定准确( 京语中的“京”与“鲸”既不同义也不同音,可能是一些人根据汉语附会) ,但京族聚居区的“头”“心”“尾”命名方式表明其是依照某种动物来命名,而这种动物很可能是海洋动物。至今,京族人仍然非常崇拜海洋神灵,并认为南海白龙( 虚构) 、鲸鱼、海豚等是海神或者海神使者,故而对这些动物十分尊敬并加以祭拜、保护。

第三,时间性。即某段时期为神灵显现时期,故这段时间需要祭祀和禁捕。最为典型的例子就是京族的哈节时期。哈节是京族最隆重的传统民族节日,有几百年的历史,据说是为了纪念白龙镇海大王诞辰而举行。“哈”在京语里是唱歌的意思,传统哈节活动是以唱歌贯穿始终的祀神、祭祖、祈福、穰灾的宗教活动。各地京族每年举办哈节的时间各有不同,澫尾在农历六月初十,巫头在农历八月初一,山心在农历八月初十,红坎在农历正月十五。在哈节中有一条不成文但却有很强约束力的规范: 各户在哈节期间均不得开船出海和捕鱼。京族人认为,一方面,迎请镇海大王来哈亭祭拜时,他必然带来千军万马的虾兵蟹将作护卫。

这些虾兵蟹将随镇海大王乘船而来,故而沿海必定停靠着万千条“神船”,如若这时开船出海,极易与“神船”相撞,造成危险。且虾兵蟹将随镇海大王一同前来受祭,倘若“错抓”了镇海大王的兵马,也一定会惹怒神灵。另一方面,一年来镇海大王及其虾兵蟹将赐福给京族人,甚至将其子子孙孙( 指各种鱼虾贝类) 供京族人食用,因此在哈节期间应尽量不捕鱼,以示尊敬和感恩[6]。

总的来说,京族习惯法的自然观认为,人们周遭的动植物和整个生态系统均有可能有神灵附体,或者其本身就是神灵,或者某一时段会有神性。当然,京族人并不是将人之外的一切自然环境都“神灵化”,这样,京族人自己的生活空间和时间就会被过分限制,从而影响他们本身的生产生活。智慧的京族人通过空间和时间的界定,把人与神( 自然) 活动的界限进行了一定的划分,从而分配了人与神( 自然) 的活动范围和周期,并在这一基础上处理人与自然的关系。京族习惯法所体现的自然观,是京族人生态伦理的基础,也是京族习惯法制定和实施的重要价值追求。京族文化是一个不可分割的整体,信仰文化是其核心,贯穿于京族文化的每个方面。在自然资源保护习惯法中有信仰因素,恰恰是习惯法有效性的内在积极因素。

二、规范:对《封山育林保护资源禁规》的考察

( 一) 《禁规》的文本

《禁规》原稿未标明准确的订立时间,但从《禁规》中“江平自治分所”和执笔人钟杰兴、黄积新所处的年代看,应该订立于清末民初年间。《禁规》原稿存于江平澫尾、江龙等村的京族老人手中,1953 年中南民委和广西民委联合调查组赴当地调查时被发现,后来收录入国家民委“五种问题”丛书的《广西京族社会历史调查》和《广西少数民族地区碑文契约资料集》中,此处笔者依据的是《广西少数民族碑文契约资料集》中收录的文本。

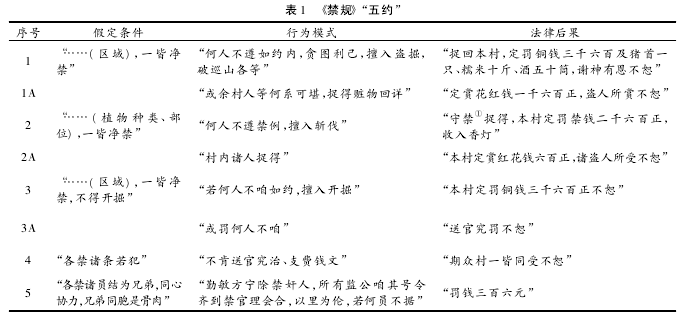

《禁规》可以被分为两大部分,第一部分类似于“序言”或“立规前言”,主要交待立规原因,前文已撰,此处不再赘述。第二部分则为规范的具体内容,计有“五约”,即对五种违约情形和惩罚内容进行了规定。笔者依据现代法律规则的逻辑构成( 假定条件 + 行为模式 + 法律后果) ,对这 5 条禁约进行罗列,如表 1。

上述“五约”,实际上从 8 个方面对禁止盗伐和破坏特定区域与种类的山林木条进行了规定,其中的主要内容是对违禁者行为及其后果的界定和确认。另外,《禁规》还对立约人的义务、违禁帮助者的责任( 罚) 、捉禁帮助者的权利( 赏) 进行了规定。可以说,《禁规》虽然篇幅不长,但内容丰富,有一定的法律逻辑。

( 二) 《禁规》的特点解读

通过对《禁规》的文本分析,我们发现它具有以下几个特点。

1. 民间习惯法与国家制定法的权力互动。所谓民间习惯法与国家制定法的权力互动,即习惯法的贯彻和实施借助于国家法的权力,而国家法也允许习惯法在相应范围内发挥作用,并承认和借助习惯法维护相应地区的秩序。首先,《禁规》是以国家的法律为根本依据的。《禁规》曰: “兹民……系从官长国家之法律,为乡党上良心善俗为根。”这表明在制定者看来,《禁规》是以承认国家制定法的约束力为前提的。其次,《禁规》以国家的法律为最高强制力来源和最后救济方式。也就是说,《禁规》认为国家法律是其得以贯彻的最坚强后盾和最终防线。“五约”中的第三条规定,如果违禁者不依约受罚,拒绝缴纳罚款,则乡民就会将其“送官究罚”。可见,《禁规》的贯彻和实施在特定条件下是借助于国家法的权力的。当然,尽管最后防线是“送官究治”,但送不送官这一决定本身就是由《禁规》规定的,所以,《禁规》本身的强制力仍是主要的贯彻力量,而国家法的强制力在某种程度上来说仅起到一种威慑的作用[7]。“民约在适用时是优先于官法的。因为民约调整之事,乃是族内的事,用族内的民间法即可解决,只有族内的民间法不能解决或其权威受到挑战之时,才应求助于官法”[8]。

2. 财产性惩罚和精神性赎罪结合。所谓财产性惩罚与精神性赎罪结合,即《禁规》的法律后果既包括对违禁者的经济处罚,也包括精神谴责。从表面上看,《禁规》的法律后果主要是财产性惩罚,但实际上经济性处罚的根本目的在于精神性谴责。如《禁规》第一条规定,违禁者: “捉回本村,定罚铜钱三千六百及猪首一只、糯米十斤、酒五十筒,谢神有恩不恕。”前面所罚的钱、物,目的都是为了“谢神”; 又如《禁规》第二条规定: “守禁捉得,本村定罚禁钱二千六百正,收入香灯”,所罚禁钱也是为了“收入香灯。”以为祭祀花销。这也是京族习惯法自然观的体现: 惩罚的目的是为了求得自然背后神灵的宽恕。

3. 惩罚性措施与奖励性措施并行。所谓惩罚性措施和奖励性措施并行,即《禁规》的实行,既包括对违禁者的惩罚,也包括对捉禁者的奖励,以此来促进《禁规》的贯彻。如《禁规》的第一条,除了规定对违禁者的经济处罚外,还规定: “或余村人等何系可堪,捉得赃物回详,定赏花红钱一千六百正。”又如第二条规定,违禁者被“村内诸人捉得,本村定赏红花钱六百正”。对捉禁者的奖励有利于调动更多的积极力量促进《禁规》的实行。从规定的数目来看,《禁规》对捉禁者的奖励金额比较丰厚,这也说明《禁规》强调努力凝聚一切社会力量保护其法益。

三、京族自然资源保护习惯法的当代价值

以《禁规》、京族哈节习惯法中相关规范为代表的京族自然资源保护习惯法,是京族人民在长期历史实践中形成的智慧和文化的结晶。尽管这些习惯法中也存在一些糟粕,但总体而言,它作为一种体现“民族精神”的“地方性知识”,长期以来为保护当地的自然资源发挥了重要的作用。此外,它其中包含的一些普遍性的价值观和一般性的规则,对于当代我国完善环境资源保护的相关立法具有重要的借鉴意义。

一方面,京族自然资源保护习惯法为当地自然资源的保护提供了文化和道德力量的支持。尽管像《禁规》这样的习惯法在现代已经不再严格执行,而且也没有法定约束力,但其已经内化为京族社会成员的文化传统,并形成道德自觉,促进人们形成习惯。笔者在田野调查中发现,《禁规》规定的高山庙、水口大王庙等区域的山林一直“秀茂”,而采访当地村民也得知,对于这些区域的山林人们一般都不敢砍伐,理由是“祖祖辈辈都这样教育后代子孙”“得罪社神会遭报应、走霉运”。除此以外,京族哈节习惯法中关于的哈节期间不能出海捕鱼的规定,不仅使得他们一般都能理解和遵守国家的“休渔制度”,而且在客观上还延长了法定休渔期,有效地促进了当地渔业资源的保护和合理利用。

另一方面,京族自然资源保护习惯法的某些价值理念和立法原则在现在看来仍具有可借鉴性,它们为国家法的完善提供了良好的立法资源。

例如,《禁规》所体现的对于人与自然关系的认识和处理方法,特别是其中以时间和空间的不同维度为人们利用自然设定限度规定,为我国环境资源保护立法提供了借鉴制度。从立法的价值目标上看,首先不能按绝对的人类中心主义来立法,而应在立法伦理上坚持把人与自然和谐相处作为立法目的。不能把环境资源保护法规定简单地制定成“环境资源利用法”。从立法的具体规则上看,可以考虑通过明文规定的方式,在各地都相应地划定针对自然资源的“保留地”和“保留季”。又如,《禁规》中关于经济性惩罚和精神性赎罪的规定,为我国环境资源保护立法提供了重要启示。

从立法的价值目标来看,要摒弃过去那种经济主义至上的价值取向,不能认为环境资源保护法是“破坏环境和浪费资源的罚款法”,扭转那种“出钱买破坏”的错误意识,减少“越罚环境越恶劣”的闹剧。当然,现代立法不能通过引入宗教信仰而以精神控制的方式保护环境资源,但法律却能通过社会规范促进保护环境资源的道德教育。再如,《禁规》中关于惩罚性措施与奖励性措施并行的规定也具有借鉴意义。特别是对于公民个人、NGO等社团组织参与环境资源保护的具体行为,不仅不应该排斥,而且应该赋予其权利主体资格,并对其合法有效的行为进行物质性和精神性的奖励。

参考文献:

[1]中国大百科全书·民族[M]. 北京: 中国大百科全书出版社,1986:519.

[2]秦钦峙. 中南半岛民族[M]. 昆明: 云南人民出版社,1989: 242.

[3]王文光. 越南京族、芒族的由来与发展之我见[J]. 广西民族研究,1994( 3) :124 -127.

[4]徐杰舜. 京族简史[M]. 北京: 民族出版社,2008:8.

[5]广西壮族自治区编写组. 广西少数民族地区碑文契约资料集[M]. 北京: 民族出版社,2009:263.

[6]王小龙. 民族宗教活动中形成的习惯法及其在和谐社会建设中的作用———以广西京族哈节习惯法为例[J]. 原生态民族文化学刊,2011( 3) :60 -65.

[7]王小龙. “化外”与“化内”交织: 清末广西龙脊壮族习惯法的权力结构———以潘日昌案为例[J]. 广西民族研究,2014( 2) :102 -109.

[8]王小龙. 少数民族惩戒盗窃传统民间法探究———以京族《团结御匪严禁偷盗规约》为考察中心[J]. 西南边疆民族研究,2012( 2) .