摘 要: 关于内幕交易罪主体范围,理论界在具有职务关联的离职人员是否属于内幕交易罪主体、被动获取内幕信息的人员是否属于内幕交易罪主体以及内幕交易罪主体范围是否以第一受领人为限存在分歧。以中国裁判文书网的一审判决案件为视角,总结内幕交易罪主体范围实践现状,发现内幕交易罪主体范围具有扩张性、任意性以及模糊性等实践问题。立法不明确、司法不重视以及理论学界的争议是内幕交易罪主体范围混乱的根源。在当前的立法现状和司法实践下,通过限制内幕信息知情人员与非法获取内幕信息人员范围是准确界定内幕交易罪主体范围的可行之道。

关键词: 内幕交易罪; 主体范围; 实践现状; 建议;

一、问题的提出

自1997年刑法颁布以来,内幕交易罪的主体范围包括两个部分:一部分为内幕信息知情人员,另一部分为非法获取内幕信息的人员。对此,最高人民法院、最高人民检察院于2012年出台《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下文简称“解释”),该解释将内幕信息知情人的范围与《证券法》中规定的内幕信息知情人员一致,将非法获取内幕信息的人员分为三类(1)。随即而来中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2019年12月28日修订通过《中华人民共和国证券法》,该法第五十一条规定了证券内幕交易信息的知情人员范围(2)。

新《证券法》的颁布无疑又进一步扩展了内幕交易罪的主体范围。然而即便如此,随着证券市场复杂化与多样化,内幕交易罪的主体范围仍然在学理界众说纷纭,在实践中适用混乱。基于此,笔者欲梳理理论界关于内幕交易罪主体范围的争议焦点,通过以中国裁判网中已判决内幕交易罪的一审判决书为对象,探寻内幕交易罪主体范围在实务中的现状、问题及根源,从而对其提出行之有效的建议。

二、内幕交易罪主体范围之理论争鸣

由于我国证券市场发展迅速,实施内幕交易行为的人员种类越来越繁杂,这给实务界准确定罪量刑造成困扰。学理界为解决实务界的困扰,纷纷向证券市场繁荣的国家学习借鉴,提出了诸多证券内幕交易主体识别理论,而这些主体识别理论中争议的焦点主要为以下三点。

(一)曾经具备职务关联的离职人员是否应该归入内幕交易罪主体范围

有学者通过比较各种主体识别理论,认为现存理论界的主体识别标准仍然未摆脱美国的模式,但是中美两国差异过大,学理界目前的主体识别标准并不适合我国司法实践。在此基础上,该学者提出以法益为角度重新提出主体识别标准,并以法益为切入点认为具备职务关联的离职人员应该归入内幕交易罪的主体范围;其认为离职人员可能在离职前获知内幕信息而后离职或者离职人员离职后利用其离职前的身份、关系掌握到的相关内幕信息,而这类人员法律又没有明确的规定,因此,应该将这类人员归入内幕交易罪的主体范围。

(二)被动获知内幕信息的人员是否属于内幕交易罪的主体范围

所谓被动获知内幕信息的人员是指无意中、偶然中听到内幕信息的人员。对于此类人员是否属于内幕信息的主体范围,对此学理界众说纷纭,有学者认为内幕交易罪的本质在于规制严重侵害证券市场秩序的行为,而不管是主动亦或是被动获取内幕信息都侵犯了证券市场的秩序,因此内幕交易罪中的“非法获得”不应该仅仅包括主动获取内幕信息还应该包括被动获取内幕信息;与此相反,有学者认为应考虑法益保护的限度以及刑法谦抑性原则,应该将“非法获取”限定为“主动获取”,也即被动获取内幕信息的人员不属于内幕交易罪的犯罪主体;与上述学者意见不同,有学者认为《解释》中规定了关系密切人,因此对此此类人员不管是主动获取内幕信息亦或是被动获取内幕信息都属于内幕交易罪的主体,除此类人员以外,偶然获取内幕信息人员都不属于内幕交易罪的主体。

(三)内幕交易罪主体范围是否以第一受领人为边界

所谓的内幕交易罪主体范围是否以第一受领人为边界是指是否只处罚从内幕信息知情人处获取内幕信息的人员,还是既处罚此类人员,又处罚从这类主体中获取内幕信息的各级信息传递人员。对此,各学理界也是众说纷纭,有学者认为从刑法谦抑性以及内幕交易罪的立法本意来看,从源头上对内幕交易构成犯罪的行为进行规制即可;有学者认为理论上而言内幕交易罪的主体范围不仅仅包括从内幕信息知情人处获取内幕信息的人员还应该包含从非法获取内幕信息的人员处获取内幕信息的各级信息传递的人员,然而立足于我国司法实践,若对内幕信息的第二受领人甚至以后的各级受领人予以刑事处罚,则会给司法实践造成困扰。与上述学者相反,现在学理界趋向于采用信息平等理论,所谓信息平等理论主要关注证券市场的交易安全以及信息获取的平等,该理论认为只要持有内幕信息都属于内幕交易罪主体,也即不管是否属于内幕信息第一受领人都应对此予以刑事处罚。

三、内幕交易罪主体范围之实践分析

(一)内幕交易罪主体范围司法现状

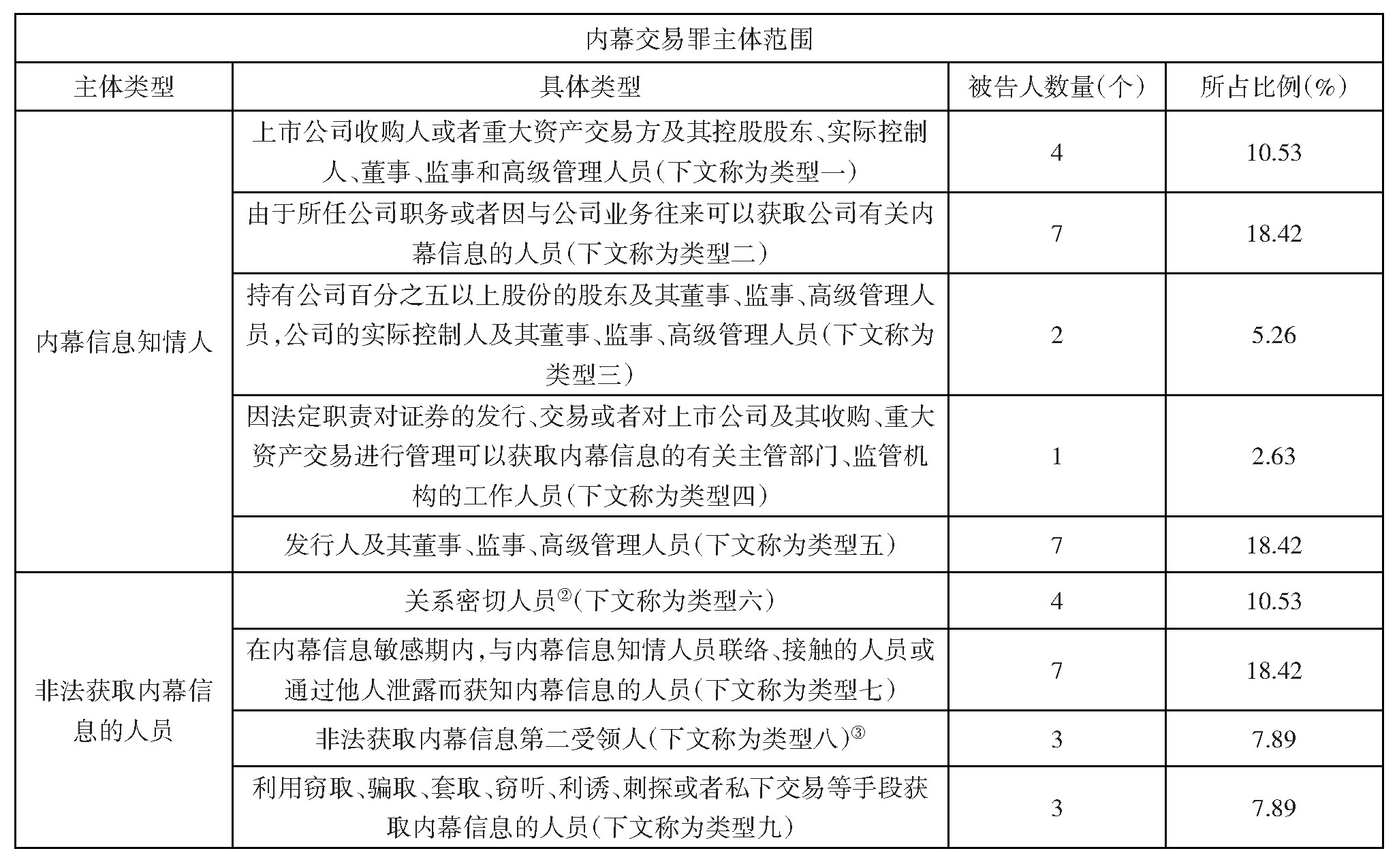

在目前司法实践中内幕交易罪主体范围究竟包含哪些?内幕交易罪主体范围在实践中又是何种现状?内幕信息知情人员具体包括哪些主体?非法获取内幕信息的人员涵射范围多大?为解决以上问题,笔者从中国裁判文书网中搜索内幕交易罪一审判决案件(1)。然而这些案件并非全部都属于有效案件,有些案件涉及重复,有些案件由于属于涉及商业秘密不宜公开案件。因此,笔者在仔细翻阅这类判决书后,筛选出30份判决书,其中涉及内幕交易罪被告人共38人1(参见下表一),据此发现内幕交易罪主体范围的司法现状。

表1(1)

1. 内幕信息知情人员以类型二、类型五为主

通过对上述30份裁判文书整理分析,笔者发现内幕信息知情人员主要集中于类型二与类型五两类人员。在类型二的人员中,主要是因为担任公司相关职务可以知悉公司内幕信息的人员从事内幕交易行为,例如2014年浙江省绍兴市中级人民法院审理的韩某内幕交易、泄露内幕信息罪一案中(4),韩某系公司法务,由于其担任公司法务的职责能够获取相关内幕信息,借此从事内幕交易行为。在类型五的人员中,主要是以公司的高级管理人员为主,例如公司董事长、董事长秘书等。

2. 非法获取内幕信息人员以类型七为主

类型七的人员主要包括两种,一种人员主要是通过与内幕信息知情人员进行联络或者接触,从而知悉内幕信息;另一种人员则是通过他人泄露而获知内幕信息。在司法实践中,大部分案例中的被告人都是通过他人泄露而获知内幕信息。据笔者统计上文中类型七7个被告人都属于通过他人泄露而获知内幕信息的人员,例如2020年上海市第二中级人民法院审理的范某某内幕交易、泄露内幕信息一案,该案中被告人范某某所获取的内幕消息系内幕知情人郭某某所泄露(5)。

3. 曾具备职务关联的离职人员犯内幕交易罪罕见

如前文所述,离职前知悉内幕消息而离职后利用该内幕信息进行交易行为的人员或者离职后,利用其离职前的职务影响而获取内幕消息,后利用该内幕信息进行交易的人员是否在内幕交易罪主体范围之内在学理界存在纷争。笔者通过仔细整理内幕交易罪的一审案件,发现在现存的司法实践中,并不存在对这类人员定罪量刑的情况,只是会对这类人员予以行政处罚。

4. 被动获知内幕信息的人员认定为内幕交易罪主体

被动获知内幕消息的人员是否应该属于内幕交易罪的主体,学理界仍然纷争不断。笔者通过仔细阅读中国裁判文书网中公布的30份一审判决书,发现仅有一例被动获取内幕消息的人员被人民法院定罪量刑,即2019年广东省深圳市中级人民法院审理的王某某犯内幕交易罪一案(1)。笔者通过仔细阅读该判决书发现被告人王某某是基于无意中听到内幕信息知情人马某达在电话中提及相关收购的事情,系被动获取内幕信息人员(2)。在该案中人民法院认为被告人王某某与内幕信息知情人马某某系多年好友,联系密切,以《解释》第二条第二项中的“关系密切人员”为依据将王某某定罪量刑,由此可知,在司法实践中,被动获取内幕信息的人员进行内幕交易行为可能会被人民法院定罪量刑。

5. 内幕交易罪主体范围并非以第一受领人为界限

从上文中总结整理出来的案例可以发现,内幕交易罪主体范围在司法实践中并非以第一受领人为界限。除此之外,也并未像前文中有部分学者认为那样,只要属于知悉内幕信息的人员都处于内幕交易罪主体涵射范围之内。在司法实践中并未将从内幕信息知情人处获取内幕信息的各级信息传递人员都定罪处罚,而往往止于非法获取内幕信息的第二受领人,例如2018年上海市第二中级人民法院审理的王某志、张某内幕交易、泄露内幕信息一案3,2017年福建省泉州市中级人民法院审理的王某仪、王某红内幕交易、泄露内幕信息一案(4)。第一个案件中的两位被告人,第二案件中的王某红都是通过他人从内幕信息知情人处知悉相关内幕信息,转而将内幕信息泄露给他们的方式获知内幕信息。

(二)内幕交易罪主体范围现存的问题及根源

1. 现存的问题

通过仔细查阅中国裁判文书网中的一审判决书,笔者发现在司法实践中内幕交易罪主体范围存在以下问题:

其一、内幕交易罪的主体范围出现扩张趋势。在司法实践中,2013至2019年内幕交易罪主体范围持续扩张,不仅仅是内幕信息知情人范围出现扩张趋势,而且非法获取内幕信息的人员涵射范围也呈现扩大趋势。在新《证券法》未颁布之前,在司法实践中就大量存在将上市公司收购方或重大资产交易方等不属于旧《证券法》规定的内幕信息知情人认定为内幕信息知情人的案例,例如2020年上海市第二中级人民法院审理的郭某内幕交易、泄露内幕信息一案(5)。除此之外,非法获取内幕信息的人员也在逐年扩大,2017年福建省泉州市中级人民法院审理的王某仪、王某红内幕交易、泄露内幕信息一案将非法获取内幕信息的第二受领人定罪量刑4;2019年广东省深圳市中级人民法院审理的王某某犯内幕交易罪一案(7)将被动获取内幕信息的人员定罪量刑。

其二、内幕交易罪主体范围认定的任意性。内幕交易罪主体范围的认定具有任意性主要是因为认定非法获取内幕信息的人员存在任意性。在司法实践中,法院对关系密切人员的界定涵射范围很广,例如2019年广东省深圳市中级人民法院审理的王某某犯内幕交易罪一案(8)中,法院将联系较为密切的“朋友”认定为关系密切人员;再如,2018年福建省福州市中级人民法院审理的吴某某内幕交易、泄露内幕信息中(1),人民法院将“发小”认定为关系密切人员。除此以外,在司法实践中,部分法院往往忽略律师主张被告人不属于内幕交易罪主体的请求,而直接将其认定为内幕交易罪主体,未加详细的说理,比如,在2019年广东省深圳市中级人民法院审理的王某某犯内幕交易罪一案(2)中,辩护人主张王某君与内幕信息知情人马某达均不构成关系密切,因此王某君不属于“关系密切人员”,然而法院在后续的审理过程中,也仅仅是认定为关系密切人员,并未详细说理。

其三、内幕交易罪主体范围具有模糊性。内幕交易罪的主体范围具有模糊性主要体现在内幕交易罪的主体范围并无明确边界。如上文所述,人民法院在认定关系密切人员时,涵射范围十分广泛,“发小”“联系密切的朋友”“战友”等都被认定为关系密切人员,因此关系密切人员往往很难把握其涵射范围的边界。除此以外,虽然在司法实践中存在被动获取内幕信息的人员被人民法院认定为内幕交易罪主体的案例,但是法院认定的依据仅仅是根据该被告人属于关系密切人员,那么非关系密切人员且又被动获取内幕信息的人员是否属于内幕交易罪主体仍值得商榷。

2. 根源

内幕交易罪主体范围具有扩张性、任意性以及模糊性等问题,主要是以下三方面的原因。

其一、内幕交易罪主体范围立法不明确。虽然《刑法》将内幕信息知情人员的范围授权给法律、行政法规规定,然而不管是旧《证券法》还是2020年颁布的新《证券法》最后都规定兜底性条款(3),但是此违背《立法法》规定。如此一来,国务院证券监督管理机构规定的人员是否为内幕交易罪主体仍值得商榷。此外,《解释》第二条关于非法获取内幕信息的人员规定也并不明确,如笔者上文所述,关系密切人员涵射范围不明确,被动获取内幕信息的人员是否应该属于内幕交易罪主体?通过非法获取内幕信息的各级信息传递人员是否属于内幕交易罪主体仍不明确。

其二、实践中对内幕交易罪主体范围缺乏重视。在司法实践中,法院认定内幕信息知情人员和非法获取内幕信息人员时未对具体类型进行认定,因此,有些被告人是否符合当时《证券法》规定的内幕信息知情人员、是否属于非法获取内幕信息人员仍值得商榷。以2016年山东省东营市中级人民法院审理的满某某、孙某甲内幕交易、泄露内幕信息罪一案为例(4),在该案中,被告人满某某系拥有内幕信息公司的合伙公司的董事长,其辩护人提出满某某并不属于《证券法》规定的内幕知情人员,然而法院在后续的说理中选择直接忽视这个问题,直接认定满某某为内幕信息知情人。笔者认为,此案发生在新《证券法》未颁布之前,当时《证券法》并未规定这类人员属于内幕信息知情人,因此被告人满某某是否属于内幕信息知情人员法院应该认真推敲。

其三、内幕交易罪主体范围众说纷纭。在学理界,采用“信息平等理论”还是采用“传统信义关系理论”来识别内幕交易罪的主体仍无法达成一致;是否应该将被动获取内幕信息人员认定为内幕交易罪主体仍存在分歧;非法获取内幕信息的各级信息传递人员是否都属于内幕交易罪主体范围仍纷争不断;曾具备职务关联的离职人员是否属于内幕交易罪主体范围仍存在不同呼声。这使原来立法不明确、司法实践不重视的内幕交易罪主体范围越来越扑朔迷离。

四、内幕交易罪主体范围之构思

在司法实践中,内幕交易罪的主体范围具有扩张性、任意性及模糊性,为妥善解决此类问题应该准确认定内幕信息知情人员与非法获取内幕信息的人员范围。在新《证券法》颁布之后,其扩张了内幕信息知情人员的涵射范围,使原来司法实践中认定内幕信息知情人员无法可依的状况通过立法的方式使其有法可依。除此之外,新《证券法》的颁布使内幕信息知情人员的范围更加完善,因此,笔者认为内幕信息知情人员应限定为新《证券法》规定的内幕信息知情人员。此处应注意的是前文中所提及的“兜底性条款”(3),对此,笔者认为新《证券法》规定的内幕信息知情人员范围已经较为完善,此处的其他人员在司法实践中应该谨慎认定。

与内幕信息知情人员范围认定存在差异,非法获取内幕信息的人员较为复杂。非法获取内幕信息人员范围界定的复杂性主要体现在关系密切人员的界定,各级信息传递人员是否属于非法获取内幕信息人员,以及被动获取内幕信息的人员是否属于非法获取内幕信息的人员三个方面。在司法实践中,关系密切人员的界定十分宽泛且模糊,“战友”“联系较多的朋友”等都应被认定为关系密切人员,然而这仍值得商榷。根据《解释》第二条第二项规定“关系密切人员”与“近亲属”处于并列关系,因此“关系密切人员”的“亲密度”应与“近亲属”接近。据此,笔者认为应该将“关系密切人员”限定在与“近亲属”“亲密度”相似的人员,这类人员主要是指一同居住的亲属(该亲属不是近亲属)、恋人、情人等,而不应包括“战友”“发小”“联系较多的朋友”。对于各级信息传递人员能否纳入非法获取内幕信息的人员主体范围,通过前文中司法实践得知,在司法实践中并非处罚各级非法获取内幕信息的人员,往往止于非法获取内幕信息的第二受领人。笔者认为应将非法获取内幕信息的人员限定在第二受领人,而并非处罚各级信息传递人员,因为一方面在司法实践中存在这种情况,处罚第二受领人能够较好的保护法益;另一方面从证据法的角度而言,由于信息传递的级别越多,接触人员也越多,其中大部分人员也仅仅是“道听途说”,若是都对其进行处罚,很难找到证据,反而对司法实践造成困扰。至于被动获取内幕信息的人员,在司法实践中,除了将其认定为“关系密切人员”外,被动获取内幕信息的人员并未有实践案例,且内幕信息属于商业机密,被动获取内幕信息的人员往往具有偶然性和罕见性,因此,笔者认为只有被动获取内幕信息的关系密切人员才属于内幕交易罪主体范围,其他被动获取内幕信息的人员不属于非法获取内幕信息的人员。

较为特殊的是曾具备职务关联的离职人员。这类人员虽然在刑事司法实践中不常见,但是在行政处罚中常见,因此仍有必要认真推敲。曾具备职务关联的离职人员是否属于内幕交易罪的主体范围要分情况讨论,如果是获取内幕信息后离职,由于其获取内幕信息时仍然具备内幕信息知情人员的身份,因此其仍然属于内幕信息知情人员;若是离职后利用其在职的影响则需要分情况,一种情况是通过他人泄露获取内幕信息,这种情况下应根据前文所述判断其是非法获取内幕信息第几受领人,若是非法获取内幕信息第一、第二受领人则其属于内幕交易罪主体范围,反之则不是;另一种情况该离职人员是通过刺探、窃取等方式获取内幕信息,则其也属于非法获取内幕信息人员范围之列。因此笔者认为对具备职务关联的离职人员是否属于内幕交易罪主体范围不需要特别立法,只需根据具体案情详细分析即可。

根据上文分析,笔者认为内幕交易罪的主体范围应包括:1.内幕信息知情人员。内幕信息知情人仅限于新《证券法》第五十一条第(一)至第(八)项规定的人员,且这些人员在离职前获取内幕信息也属于内幕信息知情人员。2.非法获取内幕信息人员。这类人员主要包括三类:(1)《解释》第二条第一项规定的人员;(2)内幕信息知情人员近亲属以及与近亲属“亲密度”类似的“关系密切人员”,这类人员由于日常生活中与内幕信息知情人员接触密切频繁,且相互熟知,因此这类人员不管是主动获取内幕信息还是被动获知内幕信息都应属于非法获取内幕信息的人员;(3)在内幕信息敏感期内,与内幕信息知情人员联络、接触获取内幕信息并异常利用该信息的人员或通过他人泄露而获知内幕信息并异常利用该信息的人员,且通过他人泄露而获取内幕信息并异常利用该信息的人员仅限于非法获取内幕信息的第二受领人。

参考文献

[1] 赵珊珊.法益视角下证券内幕交易罪主体范围的规范构造[J].政治与法律,2018,(10):43-56.

[2] 王新.行政违法与行政犯罪区分视角下的内幕交易罪——兼评内幕交易罪司法解释[J].政治与法律,2012,(8):44.

[3] 赵靓.泄露内幕信息罪、内幕交易罪的认定——冯方明、陈晓霞、陈晓芳、高峰内幕交易案[J].法律适用,2017,(24):16.

[4] 张小宁.内幕交易罪犯罪主体研究[J].山东社会科学,2009,(6):152.

[5] 温少昊.证券内幕交易罪主体问题的比较与借鉴——以欧盟指令和法国证券法律法规为视角[J].法学杂志,2015,(5):120-127.

[6] 张祥宇.证券内幕交易罪主体问题研究[J].上海政法学院学报,2016,(1):16-22.

注释

1《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定:“具有下列行为的人员应当认定为刑法第一百八十条第一款规定的‘非法获取证券、期货交易内幕信息的人员’:(一)利用窃取、骗取、套取、窃听、利诱、刺探或者私下交易等手段获取内幕信息的;(二)内幕信息知情人员的近亲属或者其他与内幕信息知情人员关系密切的人员,在内幕信息敏感期内,从事或者明示、暗示他人从事,或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易,相关交易行为明显异常,且无正当理由或者正当信息来源的;(三)在内幕信息敏感期内,与内幕信息知情人员联络、接触,从事或者明示、暗示他人从事,或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易,相关交易行为明显异常,且无正当理由或者正当信息来源的。”

2《证券法》第五十一条规定:证券交易内幕信息的知情人包括:(一)发行人及其董事、监事、高级管理人员;(二)持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;(三)发行人控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员;(四)由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员;(五)上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员;(六)因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员;(七)因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员;(八)因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员;(九)国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。

3(1)研究搜索的判决书的起止日期为2013年1月1日至2020年3月1日。

4(2)该数据中内幕交易罪主体的数量只包括自然人主犯的数量,不包括共同犯罪中从犯的数量也不包括单位作为犯罪主体的情况。

5(1)该表中的具体类型是根据判决书中法院说理或者法院认定确定。

6(2)此处关系密切人员系法院认定人员,其中有一例法院将被动获取内幕信息的关系密切人员认定为非法获取内幕信息人员。

7(3)此处非法获取内幕信息的第二受领人其实也应该属于通过他人泄露而获知内幕信息的人员,但是为了更好的解决学理争议,也为探寻更加合理的内幕交易罪主体范围,笔者将其独立归于一类。

8(4)中国裁判文书网.浙江省绍兴市中级人民法院刑事判决书(2014)浙绍刑初字第12号[DB/OL].(2014-09-16)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=6ceec671e87740cf82676fce832449f8

9(5)中国裁判文书网.上海市第二中级人民法院刑事判决书(2018)沪02刑初99号[DB/OL].(2020-01-13)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=6a0286bb0c0b43319076aaed00a66f87.

10(1)中国裁判文书网.广东省深圳市中级人民法院刑事判决书(2019)粤03刑初473号[DB/OL].(2019-12-30)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=8e5e5f6226bc443aa375ab3300f4b204.

11(2)此案件排除窃听,因为通过阅读该判决书,笔者发现被告人并非主动窃听,而是内幕信息知情人马某某来其办公室接听电话时无意中听到。

12(3)中国裁判文书网.上海市第二中级人民法院刑事判决书(2018)沪02刑初22号[DB/OL].(2018-12-04)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=0db4dd7f98ea49b89f74a9a80110ca75.

13(4)中国裁判文书网.福建省泉州市中级人民法院刑事判决书(2016)闽05刑初92号[DB/OL].(2017-12-27)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=a61420df178245ebb9f4a85500f387d8.

14(5)中国裁判文书网.上海市第二中级人民法院刑事判决书(2018)沪02刑初29号[DB/OL].(2020-01-13)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=f523de4e79e54aebb884ab1e00f5a58f.

15(6)中国裁判文书网.福建省泉州市中级人民法院刑事判决书(2016)闽05刑初92号[DB/OL].(2017-12-27)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=a61420df178245ebb9f4a85500f387d8.

16(7)中国裁判文书网.广东省深圳市中级人民法院刑事判决书(2019)粤03刑初473号[DB/OL].(2019-12-30)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=8e5e5f6226bc443aa375ab3300f4b204.

17(8)中国裁判文书网.广东省深圳市中级人民法院刑事判决书(2019)粤03刑初473号[DB/OL].(2019-12-30)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=8e5e5f6226bc443aa375ab3300f4b204.

18(1)中国裁判文书网.福建省福州市中级人民法院刑事判决书(2015)榕刑初字第182号[DB/OL].(2018-05-11)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=425aa67710144340a5e0a8dd00a1f50d.

19(2)中国裁判文书网.广东省深圳市中级人民法院刑事判决书(2019)粤03刑初473号[DB/OL].(2019-12-30)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=8e5e5f6226bc443aa375ab3300f4b204.

20(3)该兜底性条款是指将内幕信息知情人员转授权给国务院证券监督管理机构规定。

21(4)中国裁判文书网.山东省东营市中级人民法院刑事判决书(2016)鲁05刑初14号[DB/OL].(2016-12-22)[2020-03-01].http://wenshu.court.gov.cn.forest.naihes.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?doc Id=656457099b674bcab67e810e4a67ca7e.